Document Sur La Redirection Dˇimprimante Dans Le Bureau À

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Ecumenical Movement and the Origins of the League Of

IN SEARCH OF A GLOBAL, GODLY ORDER: THE ECUMENICAL MOVEMENT AND THE ORIGINS OF THE LEAGUE OF NATIONS, 1908-1918 A Dissertation Submitted to the Graduate School of the University of Notre Dame in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy by James M. Donahue __________________________ Mark A. Noll, Director Graduate Program in History Notre Dame, Indiana April 2015 © Copyright 2015 James M. Donahue IN SEARCH OF A GLOBAL, GODLY ORDER: THE ECUMENICAL MOVEMENT AND THE ORIGINS OF THE LEAGUE OF NATIONS, 1908-1918 Abstract by James M. Donahue This dissertation traces the origins of the League of Nations movement during the First World War to a coalescent international network of ecumenical figures and Protestant politicians. Its primary focus rests on the World Alliance for International Friendship Through the Churches, an organization that drew Protestant social activists and ecumenical leaders from Europe and North America. The World Alliance officially began on August 1, 1914 in southern Germany to the sounds of the first shots of the war. Within the next three months, World Alliance members began League of Nations societies in Holland, Switzerland, Germany, Great Britain and the United States. The World Alliance then enlisted other Christian institutions in its campaign, such as the International Missionary Council, the Y.M.C.A., the Y.W.C.A., the Blue Cross and the Student Volunteer Movement. Key figures include John Mott, Charles Macfarland, Adolf Deissmann, W. H. Dickinson, James Allen Baker, Nathan Söderblom, Andrew James M. Donahue Carnegie, Wilfred Monod, Prince Max von Baden and Lord Robert Cecil. -

Encyklopédia Kresťanského Umenia Heslo PARÍŽ – PAS Strana 1 Z 62

Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia Paríž - Geo v súvislosti s heslom Kelti: viac ako 500 rokov spoluvytvárali dejiny Európy; ich vlasť sa rozprestierala severne od Álp; neskôr roku 387 pr.Kr. dobyli Rím; okolo 400 pr.Kr. založili mesto s menom Miláno a v rovnakom období Paríž, mesto pomenované podľa keltských kmeňov Parisi pozri Bartolomejská noc; Eligius; boutique Simultananée; gobelín; iluminátori; parížska škola/École de Paris (Baleka), parížski umelci; bulvár, internacionálna gotika, impresionizmus, abstraktné umenie; jednorožec (Wensleydalová); jezuiti; kabaret; kaplnka, capella; kašmírový vzor, kabelka, kníhtlač; manifest A C-Numéro d'Introduction du Groupe et de la Revue Art; J. B. Jongind; las Tullerías, Montmartre, bazilika Sacre Coeur, Le Pont-au-Change, Louvre, Tuileries, Francúzsko http://it.wikipedia.org/wiki/Parigi http://www.webumenia.sk/web/guest/graphic/- /staticresults?orderBy=DATING_ASC&items=14&query=&layout=gridLayout&images=true&se archFor=data&page=19 http://viticodevagamundo.blogspot.sk/2011_02_01_archive.html Heslo PARÍŽ – PAS Strana 1 z 62 Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia Attribution: Majster Getty Froissart: Kráľovná Isabella prichádza do Paríža (Historia Alexandri Magni, 1468-1475) Heslo PARÍŽ – PAS Strana 2 z 62 Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia M. Merian st.: Mapa Paríža (topografická ilustrácia, rytina, 1615) M. Merian st.: Mapa Paríža (topografická ilustrácia, kolorovaná rytina, 1615) Heslo PARÍŽ – PAS Strana 3 z 62 Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia C. Chastillon: Pohľad na Paríž (rytina, okolo 16.st.) Heslo PARÍŽ – PAS Strana 4 z 62 Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia C. Chastillon: Slávnosti zahájenia činnosti na „Place Royale“ (pri príležitosti svadby príležitosti dvojitej svadby kráľa Ľudovíta XIII. -

Art As Propaganda in Vichy France, 1940-1944 Markj. Thériault

Art as Propaganda in Vichy France, 1940-1944 MarkJ. Thériault Department of History McGill University, Montreal 1 October 2007 A thesis submitted to McGill University in partial fulfilment of the requirements of the degree of Master of Arts ©Mark J. Thériault, 2007 Library and Bibliothèque et 1+1 Archives Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Bran ch Patrimoine de l'édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A ON4 Ottawa ON K1A ON4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 978-0-494-51409-2 Our file Notre référence ISBN: 978-0-494-51409-2 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library permettant à la Bibliothèque et Archives and Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l'Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans loan, distribute and sell theses le monde, à des fins commerciales ou autres, worldwide, for commercial or non sur support microforme, papier, électronique commercial purposes, in microform, et/ou autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriété du droit d'auteur ownership and moral rights in et des droits moraux qui protège cette thèse. this thesis. Neither the thesis Ni la thèse ni des extraits substantiels de nor substantial extracts from it celle-ci ne doivent être imprimés ou autrement may be printed or otherwise reproduits sans son autorisation. -

Laurent Brouilly Escultor Jean

Laurent brouilly escultor jean Continue In the 1850s, Dr. Eduard Landowski left Poland and moved to France. He had six children, of whom Paul was the youngest. In 1882, two of Paul's parents died, and he and his brothers became under the care of their uncle Paul Landowski in a small apartment in Paris. When his uncle died, his older brother, Ladislas, took over his brothers while studying medicine. When Paul was only five years old, he suffered a temporary bout of blindness, during which he became fascinated with the shape of bread, so by the time he left school, he had two passions: sculpture and literature. His first sculpture of Saint Blandina was made in the bread oven of Chesi-sur-Marne, where he worked during the school holidays. He also wrote plays, poems and kept notebooks about the great literary works he read. In 1893, Paul attended the Academy of the Julian School of Fine Arts in addition to spending some time at the Faculty of Medicine, where he was tasked with sketching dismembered bodies. By the end of the century Paul's work began to become famous, and he received prestigious awards. He won the Rome Prize in 1900 with his statue of David. He spent a season in Italy, especially at Villa m'dicis, the Academy of Francoise in Rome. In 1906 he returned to France and moved to a workshop in Boulogne-sur-Seine. In 1907 he married Jeniviv Neno and had two children, Nadine and Jean-Max. Both died in 1943 fighting for their country. -

SORBONNE Les Envois De Rome Des Pensionnaires Peintres De

UNIVERSITÉ PARIS IV - SORBONNE ÉCOLE DOCTORALE VI HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE THÈSE pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS IV Discipline : Histoire de l’art et archéologie présentée et soutenue publiquement par France Lechleiter Le 4 décembre 2008 Les envois de Rome des pensionnaires peintres de l’Académie de France à Rome de 1863 à 1914 Directeur de thèse : M. Bruno Foucart ————————— Jury M. Eric DARRAGON M. Dominique DUSSOL M. Barthélémy JOBERT 1 Remerciements Mes remerciements s’adressent en tout premier lieu à mon directeur de thèse M. Bruno Foucart. Je tiens ensuite tout particulièrement à remercier M. Rémy Douarre et Mme Marina Charrin de m’avoir accueilli chez eux et ouvert les archives de leurs ancêtres grands prix de Rome de peinture. Merci à Gregor Wedekind pour son aide précieuse et à Hervé Stenger pour avoir consacré ses soirées à mon catalogue. Mes remerciements les plus vifs et les plus chaleureux vont à mes amis, Anne-Blanche Stévenin et Pierre Sérié pour le temps qu’ils m’ont consacré, leur soutien de tous les instants et leurs précieux conseils. Pour m’avoir soutenue sans discontinuer durant l’ensemble de ma thèse et m’avoir rassurée dans les moments de doutes et d’inquiétude, j’exprime à Nicolas toute ma reconnaissance et bien plus encore. Merci à ma mère. Je dédie ce travail à mon père. 2 Tables des matières Introduction p. 6 Première partie : l’Académie des beaux-arts et l’Académie de France à Rome (1863-1914) p. 11 Chapitre I…………………………………………………………………………………………p. 11 Histoire d’une tutelle artistique : l’Académie des beaux-arts et l’Académie de France à Rome I. -

La Revue De L'art Ancien Et Moderne (1897-1937)

Page 1 de 103 Répertoire de cent revues francophones d'histoire et de critique d'art de la première moitié du XXe siècle LA REVUE DE L'ART ANCIEN ET MODERNE (1897-1937) AUTEUR TITRE ARTICLE REVUE N° DATE PAGES La Revue de l'Art ancien et HOMOLLE, Th. [Théophile] L'Ecole française d'Athènes n° 1 avril 1897 p. 1-18 moderne La Revue de l'Art ancien et COLLIGNON, Max. [Maxime] Les nouveaux achats du Louvre. - Orchestre et Danseurs. n° 1 avril 1897 p. 19-24 moderne La Revue de l'Art ancien et LEPRIEUR, Paul Jean Fouquet n° 1 avril 1897 p. 25-41 moderne La Revue de l'Art ancien et TOURNEUX, Maurice La Collection Bonnaffé n° 1 avril 1897 p. 42-50 moderne La Revue de l'Art ancien et PÉRATÉ, André Le Tombeau de Pasteur n° 1 avril 1897 p. 53-63 moderne Les Tapisseries de Malte aux Gobelins et les Tentures de l'Académie La Revue de l'Art ancien et J. G. n° 1 avril 1897 p. 64-66 de France à Rome moderne Vittore Pisanello. A propos de la nouvelle édition de Vasari publiée par La Revue de l'Art ancien et MÜNTZ, Eugène n° 1 avril 1897 p. 67-72 M. Venturi moderne La Revue de l'Art ancien et MAINDRON, Maurice Collections privées. Une dague de la collection Ressmann n° 1 avril 1897 p. 73-75 moderne La Revue de l'Art ancien et BERALDI, Henri Propos de bibliophile n° 1 avril 1897 p. 76-77 moderne Correspondance. Un nouveau Michel-Ange. -

Vendredi 9 Octobre 2015

VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 100 DESSINS - 100 SCULPTURES VENDREDI 9 OCTOBRE 2015 PARIS DROUOT - SALLE 2 - 14 H EXPOSITIONS PUBLIQUES Hôtel Drouot - salle 2 jeudi 8 octobre de 11h à 21h et vendredi 9 octobre de 11h à 12h Téléphone pendant l’exposition +33 (0)1 48 00 20 02 EXPERT Alexandre LACROIX 69 rue Sainte-Anne 75002 Paris - tél. +33 (0)6 86 28 70 75 [email protected] 5, rue La Boétie - 75008 Paris - tél. +33 (0)1 47 70 48 90 - fax. +33 (0)1 47 42 87 55 [email protected] - www.binocheetgiquello.com Jean-Claude Binoche - Alexandre Giquello - Commissaires-priseurs judiciaires o.v.v. agrément n°2002 389 - Commissaire-priseur habilité pour la vente : Alexandre Giquello Préparez-vous à l’inattendu ENCHÉRIR SUR INTERNET Drouot Live www.drouotlive.com ACHETER SUR INTERNET Drouot Online www.drouotonline.com FACILITER VOS ACHATS Drouot Card www.drouot.com/card S’INFORMER La Gazette Drouot www.gazette-drouot.com EXPÉDIER VOS ACHATS Drouot Transport www.drouot-transport.com Hôtel Drouot 9, rue drouot 75009 Paris +33 (0)1 48 00 20 20 [email protected] www.drouot.com 2 H ent sculptures et cent dessins de sculpteurs sont ici proposés aux enchères. Cet ensemble traverse l’histoire de la sculpture française du XX e siècle avec comme fil conducteur C « la sculpture indépendante ». Ce mouvement artistique est créé à l’aube du XX e siècle par un groupe de sculpteurs, « héritiers apaisés » de l’omniprésent Rodin. Rassemblés autour des frères Schnegg, ils formulent une proposition artistique, axée sur la figure humaine, réinterprétant l’art antique pour s’approcher de son idéal de calme, de sérénité et de dépouillement. -

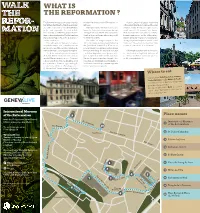

What Is the Reformation ?

WHAT IS THE REFORMATION ? The Reformation was a 16th-century revolu- to take o with the arrival of John Calvin, in A second wave of refugees arrived in the tion within Christianity, of which Geneva was July 1536. 17th century, after the Revocation of the Edict one of the main centres. It saw individuals During the 1540s, Geneva became a safe of Nantes (1685). Geneva once again became as free and responsible for their beliefs. haven for Protestants from across Europe a safe haven for Protestants from France. People turned to the Bible for guidance rather eeing persecution. These men and women They boosted the industries that Geneva than to church authorities. The Reformation found in Geneva a home where they could became famous for in the 18th century: was a crucial stage between the Renaissance freely live their faith. watchmaking, banking and the manufacture and the modern era. The inux of refugees began in the of a type of printed or painted fabric called This walking tour will take you to 10 places mid- 16th century and rose sharply following “indienne”. They also consolidated the city’s of symbolic importance for the Reformation the Saint Bartholomew’s Day Massacre in stature as a centre for art and science. in Geneva, a period that left a deep mark on the 1572, an attempt to rid France of Protestants city’s architecture, economy and spirituality. by order of the king. The mainly French, but Following the adoption of the Reformation, The Reformation began in Germany in also Italian, English and even Spanish, refu- the intellectual and spiritual inuence of 1517 with Martin Luther. -

Encyklopédia Kresťanského Umenia

Marie Žúborová - Němcová: Encyklopédia kresťanského umenia Francúzi - francúzski ľudia Francúzska akadémia - Académie Francaise francúzska antikva - antikva francúzska francúzska architektúra - pozri Style Plantagenet, ranyonantná gotika/ Style rayonant, flamboantná gotika/Style flamboant, Louis Quatorze, Louis Quinze/Style rocaille, Louis Seize/luiséz, deuxiéme renaissance, francúzska novogotika; lucarne, klenba angevinská http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Architecture_en_France francúzska architektúra gotická - pozri gotický sloh, katedrála, opus francigenum http://www.sacred-destinations.com/france/france-cathedrals http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Architecture_gothique_en_France http://it.wikipedia.org/wiki/Categoria:Architetture_gotiche_della_Francia francúzska architektúra podľa štýlu - http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Architecture_en_France_par_style francúzska architektúra románska - http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Architecture_romane_en_France francúzska architektúra 12.st. - http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Arquitectura_en_Francia_del_siglo_XII francúzska kultúra - http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Culture_en_France francúzska minca - minca francúzska francúzska novogotika - historizujúci sloh 2.pol.19.storočia; pozri historizmus Francúzska revolúcia - pozri Veľká francúzska revolúcia francúzska rímskokatolícka cirkev - http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Roman_Catholic_Church_in_France francúzska tlač - tlač francúzska francúzska záhrada - francúzsky park francúzske -

Les Monuments Publics De Raymond Delamarre (1890-1986)

UNIVERSITE TOULOUSE II UFR D’HISTOIRE DE L’ART CONTEMPORAIN LES MONUMENTS PUBLICS DE RAYMOND DELAMARRE (1890-1986) THÈSE POUR LE DOCTORAT Présentée et soutenue publiquement le Vendredi 29 juin 2012 PAR BEATRICE HAURIE VOLUME II Corpus des monuments tel-00745740, version 1 - 12 Nov 2012 Titre attribué : Figure allégorique du monument commémoratif à Charles Jonnart à Saint-Omer, 1937, Fonds National d'Art Contemporain, achat à l’artiste en 1952, localisation non identifiée { Madame le Professeur Luce BARLANGUE, Directrice { Monsieur le Professeur Dominique DUSSOL Membres du jury de la thèse { Monsieur le Professeur Jean-François PINCHON { Monsieur le Maître de conférences Jean NAYROLLES 1 VOLUME II : CORPUS DES MONUMENTS Première partie : la réussite scolaire .....................................................................................6 La gloire ramène le héros au foyer familial , premier grand prix de Rome de sculpture, 1919..........6 Les envois de la Villa Médicis à Rome (1919-1924) .......................................................................9 Suzanne (femme assise), 1919-1921 .................................................................................................12 Victoire , 1921-1922 ..........................................................................................................................17 Projet pour la 4e station du chemin de croix , 1922-1923 ................................................................20 David, 1923-1924 .............................................................................................................................21 -

![Livraisons De L'histoire De L'architecture, 26 | 2013, « Les Ministres Et Les Arts » [En Ligne], Mis En Ligne Le 10 Décembre 2015, Consulté Le 30 Octobre 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/5717/livraisons-de-lhistoire-de-larchitecture-26-2013-%C2%AB-les-ministres-et-les-arts-%C2%BB-en-ligne-mis-en-ligne-le-10-d%C3%A9cembre-2015-consult%C3%A9-le-30-octobre-2020-6785717.webp)

Livraisons De L'histoire De L'architecture, 26 | 2013, « Les Ministres Et Les Arts » [En Ligne], Mis En Ligne Le 10 Décembre 2015, Consulté Le 30 Octobre 2020

Livraisons de l'histoire de l'architecture 26 | 2013 Les ministres et les arts Jean-Michel Leniaud (dir.) Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/lha/150 DOI : 10.4000/lha.150 ISSN : 1960-5994 Éditeur Association Livraisons d’histoire de l’architecture - LHA Édition imprimée Date de publication : 10 décembre 2013 ISSN : 1627-4970 Référence électronique Jean-Michel Leniaud (dir.), Livraisons de l'histoire de l'architecture, 26 | 2013, « Les ministres et les arts » [En ligne], mis en ligne le 10 décembre 2015, consulté le 30 octobre 2020. URL : http:// journals.openedition.org/lha/150 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lha.150 Ce document a été généré automatiquement le 30 octobre 2020. Tous droits réservés à l'Association LHA 1 SOMMAIRE Noir sur blanc Jean-Michel Leniaud Le comte d’Angiviller, directeur de travaux : Le cas de Rambouillet Basile Baudez Sur la piste des orientations artistiques de Nicolas Frochot, premier préfet de la Seine sous le Consulat et l’Empire Alexandre Burtard L’abbé Terray, seigneur de La Motte-Tilly Rose-Marie Chapalain Les ministres de l’Intérieur et les arts sous le Directoire Marie-Claude Chaudonneret Jean Naigeon, conservateur du Luxembourg sous le Consulat: Les rapports d’un conservateur avec le Sénat et le ministère de l’intérieur (1799-1804) Hélène Dutrinus Philibert Orry et l’embellissement du territoire autour de l’Instruction de 1738 : genèse d’un paysage routier et urbain Dominique Massounie Deux générations à côté du pouvoir :quelques remarques sur les arts chez les de Fourcy Gabriele Quaranta Finances et arts pendant la Révolution et le Premier Empire. -

Revue Musicale

REVUE MUSICALE ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS : Le Concours de Rome. Chaque année, à pareille époque, on peut lire dans les gazettes musicales les mêmes critiques sur le concours de Rome. Pourquoi envoie-t-on les musiciens à la Villa Médicis, à quelle fin ? Quand donc renouvellera-t-on la forme du concours, en supprimant l'épreuve de la cantate, en lui substituant une composition plus moderne ? A quoi sert vraiment le prix de Rome et que prouve-t-il pour l'avenir d'un musicien ? A ces remarques, lesquelles, de prime abord, semblent assez justes, il est facile à un ancien pensionnaire de l'Académie de France de répondre. Pourquoi envoyer les musiciens à Rome ? Tout simplement parce que l'Etat, ayant en Italie une école léga• lement et pratiquement constituée pour y recevoir les peintres, les sculpteurs, les architectes et les graveurs, jeunes artistes placés sous la surveillance d'un artiste chevronné, tels que furent Ernest Hébert, Eugène Guillaume, Carolus Duran, Albert Besnard, Denys Puech, Paul Landowski, il a paru naturel d'y adjoindre aussi les musiciens. Actuellement, c'est le compositeur Jacques Ibert, ancien romain, qui préside aux destinées de la Villa Médicis. * * * Tout d'abord le séjour de Rome est un repos bienfaisant pour celui qui vient de faire de longues études en gagnant diffici• lement sa vie : ce qui est le cas de nombreux titulaires du Grand Prix. Mais surtout, dans cette atmosphère artistique, un jeune musicien, qui a beaucoup étudié et entendu, commence à s'aper-" REVUE MUSICALE 109 cevoir qu'il y a autre chose au monde que l'art des sons.