Pollichia Kurier Diverse

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rückblick Ausblick Einblick

Ausgabe 3 | 2019 www.kreis-bad-duerkheim.de Juni | Juli Sommerfest am 8. Juni 2019 Rückblick Einblick Ausblick Interview zum Kreisjubiläum Erinnerungen Sommerfest mit dem Landrat verdienter Mitarbeiter für alle Bürger 2 Wieder im richtigen Tempo leben Jeder dritte Deutsche hat Probleme mit der Schilddrüse, oft ohne es zu ahnen. Symptome wie Durchfall, Herzrasen, Reizbarkeit und Schlafstörungen, aber auch Kälteempfind- lichkeit, Leistungsschwäche und Wassereinlagerungen können ihre Ursachen in Erkrankungen der Schilddrüse haben. Schilddrüsen-Operationen im Kreiskrankenhaus Grünstadt • Langjährige Erfahrung und große Routine durch hohe Operationszahlen • Modernes Operationsverfahren mit Neuro- monitoring zur Vermeidung von Verletzungen der Stimmbandnerven • Geringe Komplikationsrate • Kurzer Klinikaufenthalt • Beste Langzeitergebnisse Informieren Sie sich in einem persönlichen Gespräch mit unserem Spezialisten, Chefarzt Dr. med. Frank Ehmann, Facharzt für Viszeralchirurgie und Unfallchirurgie. Terminvereinbarung unter Telefon 06359 8097111. www.krankenhausgruenstadt.de Westring 55 • 67269 Grünstadt • Telefon 06359 809-0 E-Mail: [email protected] 3 AUS DEM INHALT 04 Landkreis zum Wohlfühlen Interview mit Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld zum Kreisjubiläum 05 Seit Jahrzehnten im Dienste der Bürger Vier langjährige Kreismitarbeiter berichten aus ihrem Arbeitsleben 06 Unterhaltsame Geburtstagsparty Festakt zum Jubiläum „50 Jahre Landkreis“ auf dem Hambacher Schloss Der Kreisvorstand (v.li.): Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld, Erster Kreisbeigeordneter -

AGREEMENT Between the European Community and the Republic Of

L 28/4EN Official Journal of the European Communities 30.1.2002 AGREEMENT between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the Community, and THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, hereinafter referred to as South Africa, hereinafter referred to as the Contracting Parties, WHEREAS the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, has been signed on 11 October 1999, hereinafter referred to as the TDC Agreement, and entered into force provisionally on 1 January 2000, DESIROUS of creating favourable conditions for the harmonious development of trade and the promotion of commercial cooperation in the wine sector on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity, RECOGNISING that the Contracting Parties desire to establish closer links in this sector which will permit further development at a later stage, RECOGNISING that due to the long standing historical ties between South Africa and a number of Member States, South Africa and the Community use certain terms, names, geographical references and trade marks to describe their wines, farms and viticultural practices, many of which are similar, RECALLING their obligations as parties to the Agreement establishing the World Trade Organisation (here- inafter referred to as the WTO Agreement), and in particular the provisions of the Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the TRIPs Agreement), HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 Description and Coding System (Harmonised System), done at Brussels on 14 June 1983, which are produced in such a Objectives manner that they conform to the applicable legislation regu- lating the production of a particular type of wine in the 1. -

Das Weingut Dr. Bürklin-Wolf, Unser Mutterhaus, Erreicht in Allen Namhaften Wineguides Bestbewertungen

Das Weingut Dr. Bürklin-Wolf, unser Mutterhaus, erreicht in allen namhaften Wineguides Bestbewertungen. Bei einigen Weinen haben wir exemplarisch die erreichten Punkte von Robert Parker und Vinum erwähnt. Der Jahrgang 2019 wurde erneut mit Spitzennoten ausgezeichnet. Bei Robert Parker erreichte das Kirchenstück sogar die Bestnote von 100 Punkten. Wir vom Hofgut gratulieren! Das Weingut von Bettina Bürklin-von Guradze mit seinen Rieslingen aus den wertvollsten Lagen der Weinstraße, befindet sich an der absoluten Spitze der deutschen Weingüter. Die besten Terroirs der Mittelhaardt sind bereits bei den Village-Appellationen deutlich wahrnehmbar. Die seltenen G.C. sind häufig vergriffen, bevor sie in die Flasche gefüllt sind. Seit dem Beginn des Hofguts unter meiner Leitung vor 15 Jahren ist von Jahr zu Jahr eine der umfassendsten Dr. Bürklin-Wolf-Sammlung entstanden. Im historischen Keller unter dem Hauptgebäude befinden sich Spitzenrieslinge aus bis zu acht Jahrgängen bei den P.C. Appellationen und bis zu dreizehn Jahrgängen bei allen G.C.-Spitzenlagen. Wir sind stolz, Ihnen die Möglichkeit zu geben, diese Weine hier im Hofgut zu erleben. Alle Weine dieser Karte sind bio-zertifiziert - DE-ÖKO-006 - sofern dies nicht anders deklariert ist. Ruppertsberg, den 9. Juni 2021 Jean-Philippe Aiguier „ Uff´s Lääwe unn alles onnre..." Angefertigt von Xaver Mayer aus Landau für das Hofgut Ruppertsberg 2 Gedanken zu dieser Weinkarte An dieser Stelle erlaube ich mir einige persönliche Reflexionen zu dieser Weinkarte, dem Herzstück des Hauses und Spiegelbild seiner Entwicklung. Im Frühjahr 2007 saß ich mit dem väterlichen Fritz Knorr in seinem Kellerbüro und wir machten uns Gedanken, mit welchen ersten Weinen des Weinguts Dr. -

Pfälzer Landwein“

„Pfälzer Landwein“ Produktspezifikation für eine geschützte geografische Angabe … „Pfälzer Landwein“ Produktspezifikation für eine geschützte geografische Angabe 1. Geschützter Name „Pfälzer Landwein“ 2. Beschreibung des Weines/der Weine 2.1. Analytisch Nachfolgend aufgeführte Analysewerte, die anhand einer physikalischen und chemischen Analyse gemäß Artikel 26 der VO (EG) Nr. 607/2009 zu ermitteln sind, sind verbindlich vorgegebene Mindestwerte, die bei den angegebenen Weinsorten erreicht werden müssen, um die Bezeichnung verwenden zu dürfen: • Vorhandener Alkoholgehalt von mindestens 4,5%vol • Gesamtalkoholgehalt nach Anreicherung max. 11,5 % vol bei Weiß- und Roséwein sowie 12 % vol bei Rotwein • Gesamtzuckergehalt gemäß Anhang XIV Teil B der VO (EG) Nr. 607/2009 Unbeschadet der u. g. Verwendungsbedingungen in Anhang XIV Teil B darf der Zuckergehalt um nicht mehr als 1g/l von der Angabe auf dem Etikett des Erzeugnis- ses abweichen. Geschmacksangabe Zuckergehalt: Wenn der Zuckergehalt folgende Werte nicht überschreitet: trocken - 4g/l oder 9g/l, sofern der in g/l Weinsäure ausgedrückte Gesamtsäuregehalt höchstens um 2 g/l niedriger ist als der Restzuckergehalt Wenn der Zuckergehalt den vorgenannten Höchstwert überschreitet, folgende Werte aber nicht überschreitet: halbtrocken - 12g/l oder - 18g/l, sofern der in g/Liter Weinsäure ausgedrückte Gesamtsäuregehalt höchstens um 10 g/l niedriger ist als der Restzuckergehalt. • Gesamtsäure muss mindestens 3,5 g/l betragen • Gehalte an flüchtiger Säure: a) 18 Milliäquivalent je Liter bei Weißwein und Roséwein, b) 20 Milliäquivalent je Liter bei Rotwein, 2/7 • Gesamtschwefeldioxidgehalte: Der Gesamtschwefeldioxidgehalt der Weine darf zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens zum unmittelbaren menschlichen Verbrauch folgende Werte nicht überschreiten: a) 150 mg/l bei Rotwein; b) 200 mg/l bei Weißwein und Roséwein. -

Familienwegweiser Für Den Landkreis Kusel

FAMILIENWEGWEISER FÜR DEN LANDKREIS KUSEL 1 LEBENSHILFE KREISVEREINIGUNG KUSEL E.V. Seit 50 Jahren sind wir im Landkreis Kusel der kompetente Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung und deren Familien. Unser Handeln umfasst vielfältige Dienstleistungen, Wohn- und Unterstützungsformen. Informieren Sie sich jetzt über unser Angebot! INTEGRATIVE KINDERTAGESSTÄTTE „Es ist normal verschieden zu sein“ – Familien mit Kindern heißen wir unter diesem Motto in unserer Integrativen Kita herzlich Willkommen! AMBULANTE DIENSTE Der Fachdienst für Integrationspädagogik unterstützt Kinder in Kindergärten und Schulen dabei am Alltag angemessen teilhaben zu können. Der Familienunterstützende Dienst macht Freizeitan- gebote, die passgenau auf die Bedarfe von Kindern und Familien zugeschnitten sind. Unser komplettes Leistungsspektrum für alle Alters- und Personengruppen, weitere Infor- mationen und Kontaktdaten finden sie unterwww.lebenshilfe-kusel.de , auf Facebook oder über die Telefonnummer unserer Geschäftsstelle: 06381-425610. Wir freuen uns auf Sie! lh_anzeige_RZ.indd 1 18.05.16 08:14 HeadlineGrußwort des Landrates Liebe Familien, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich freue mich, Ihnen mit dem ersten Familienwegweiser des Landkreises Kusel einen praktischen Ratgeber an die Hand geben zu können, der viele Informationen rund um die Themen „Eltern werden“ und „Eltern sein“ enthält. Unsere Kinder sind die Zukunft. Bei der Aufgabe, ihnen mit einem guten Start die besten Chancen im Leben zu geben, stehen alle Eltern in ihrer neuen Lebenssituation durch -

Sparkassenstiftung Kuseler Musikantenland

Sparkassenstiftung Kuseler Musikantenland Pressemitteilung Sparkassenstiftung Kuseler Musikantenland schüttet 20.400 Euro aus Kusel, den 29.06.2020 Post der Sparkassenstiftung Kuseler Musikantenland haben in diesen Tagen mehrere Vereine und Einrichtungen in der Region erhalten. Verschickt wurden Zuwendungsschreiben mit einem Gesamtvolumen von 20.400 Euro. Die 2010 errichtete Sparkassenstiftung Kuseler Musikantenland fördert seit Jahren Kunst und Kultur im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Kusel. Mehr als 200.000 Euro sind bisher in regionale kulturelle Projekte und Veranstaltungen sowie in die musikalische Ausbildung von Kindern und Jugendlichen geflossen. Förderschwerpunkt in diesem Jahr ist das traditonelle Brauchtum in der Region. Sieben Vereine, die sich für die Ausbildung von Tanzgarden und Tanzgruppen engagieren, werden mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Diese Vereine führen zum Teil eigene Veranstaltungen durch oder unterstützen durch die Mitwirkung ihrer Garden oder Tanzgruppen Veranstaltungen anderer Vereine der Dorfgemeinschaft. Im einzelnen sind dies der Altenglaner Carneval Verein e.V., die TSG Bosenbach 1949 e.V., der Breitenbacher Carnevalsverein „de 11.11“ e.V., der Karnevalverein Kusel e.V., der Heimat- und Kulturverein Lauterecken, „Die Wackepicker“ e.V. Rammelsbach und der Turnverein 1985 Ulmet e.V.. Eine Kostbarkeit im Archiv der Ortsgemeinde Ruthweiler wird mit Mitteln der Sparkassenstiftung restauriert. Die im Besitz der Gemeinde befindliche Lutherbibel aus dem Jahr 1846 erhält einen neuen Ledereinband. Unterstützt wird die Anschaffung von Trompeten für die Bläserklasse des Veldenz- Gymnasiums. Die Paul-Moor-Förderschule erhält Mittel zur Finanzierung einer professionellen Musiklehrkraft, die den Fortbestand der Schulband für ein weiteres Schuljahr sichert. Die aktuelle Situation ist für viele Kulturschaffende besonders herausfordernd. Viele Veranstaltungen können aufgrund bestehender Einschränkungen und Verbote nicht wie geplant stattfinden und müssen abgesagt und verschoben werden. -

REMIGIUSBOTE Pfarrbrief Der Pfarrei HL

REMIGIUSBOTE Pfarrbrief der Pfarrei HL. REMIGIUS KUSEL Nr. 6 / 2018 mit der Gottesdienstordnung vom 02.06.2018 bis zum 01.07.2018 Herz-Jesu-Statue, Kirche Herz-Jesu Nanzdietschweiler Die Kirche feiert das Fest des Heiligsten Herzens Jesu am 8. Juni 2018 In Nanzdietschweiler feiern wir ein Festamt zum Patronatsfest am 8. Juni 2018 um 18:30 Uhr in der Kirche Herz Jesu Liebe Schwestern, liebe Brüder, viele von Ihnen werden mittlerweile den tragischen Schicksalsschlag von Pfarrer Stefan Czepl wahrgenommen haben. Am Sonntag, dem 29. April 2018 erlitt er, während des Gottesdienstes in Breitenbach, einen schweren Schlaganfall. Im Moment ist noch nicht ausreichend abzusehen, welche Auswirkung diese Attacke für ihn persönlich hat und wie lang die Zeit werden wird, die er braucht, um wieder so zu gesunden, dass er seinen priesterlichen Dienst erneut aufnehmen kann. In dieser kritischen Phase seines Lebens stehen viele von Ihnen und auch ich im Gebet an seiner Seite. Gerührt bin ich von der Anteilnahme an seinem Schicksal, die ich erfahre und die Bereitschaft in der Gemeinde, zu helfen, wo es geht. Das tut gut zu wissen, denn wir alle müssen uns auf eine lange Zeit seiner Abwesenheit einstellen. Es ist doppelt tragisch, weil seit Oktober 2017 kein Kooperator mehr zur Verfügung steht und der avisierte Kooperator, Herr Pfarrer Dr. Robert Maszkowski, wohl erst im August 2018 in der Pfarrei seinen Dienst beginnen wird. Dabei müssen wir ihm auch eine gewisse Zeit zubilligen, in der er sich erst einmal einarbeiten kann. Diese Situation führt zu verschiedenen Veränderungen und Konsequenzen, insbesondere der Gottesdienstzeiten, die wir in den beiden Pfarreien Hl. -

Besuch Von Polizeipräsident Michael Denne -Bürgernähe Und Bürgerbeteiligung

Besuch von Polizeipräsident Michael Denne -Bürgernähe und Bürgerbeteiligung- In der vergangenen Woche war Poli - 12.00 Uhr 14.00 Uhr - Unfallursachen 14.15 Uhr zeipräsident Michael Denne zu Gast Mittagspause Einbruchschutz Alois Wirtz - Fahrtüchtigkeit Resümee/Abschlussgespräch im Rathaus der Verbandsgemeinde - Verkehrsverhalten Volker Lehner und Axel Emser Oberes Glantal. 13.00 Uhr 14.45 Uhr Im Gespräch zwischen dem Polizei - Seniorenspezifische Verabschiedung Volker Lehner 11.10 Uhr 14.45 Uhr präsidenten Michael Denne, Bürger - Kriminalitäts- Seniorenmobilität als hohes Gut Ausgabe der Teilnehmerurkun - meister Christoph Lothschütz, dem Sabine Römerphänomene 2 . T a g Axel Emser den und Verabschiedung Leiter der Polizeiwache Schönen - 10.00 Uhr berg-Kübelberg Reiner Hüttel und Themen: B e grüßung/Organisatorisches 12.00 Uhr Möchten auch Sie als Sicher - dem kommunalen Vollzugsbeamten - Gefahren an der Haustür, Volker Lehner Mittagspause heitsberater für Senioren aktiv der Verbandsgemeinde Dieter Lotter Haustürgeschäfte werden und an der Ausbildung wurde die Bürgernähe und die Bür - - Kaffeefahrten, Nachbarschafts - 10.10 Uhr 13.00 Uhr teilnehmen - melden Sie sich ein - gerbeteiligung herausgestellt. hilfe Verkehrsunfallprävention/ Seniorenmobilität als hohes Gut fach im Rathaus bei Herrn Ingolf Gleichzeitig informierte sich der Poli - - Senioren als Opfer von Internet - allgemein Axel Emser Axel Emser Hewer (Tel.: 06373/504-230 o. zeipräsident vor Ort über die neue kriminalität M ö g liche Themen Fortsetzung vom Vormittag per Mail: [email protected]). Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Die sehr gute Zusammenarbeit zwi - schen Polizei und Kommune wurde von beiden Seiten hervorgehoben. Gleichzeitig sprach man auch über die aktuell anstehende Ausbildung weiterer Sicherheitsberater für Seni - oren. Nachstehend ein paar Informationen zur nächsten Ausbildung von Sicher - heitsberatern: Die Ausbildung findet am 21. -

Gastgeberverzeichnis, Beruhen Auf Auskünften Der Gastge- Ber Und Sind Von Den Büros Für Tourismus Nach Bestem Wissen Und Gewissen Wiedergegeben

(,# .&-.+ $*! & .,,$#-.! (.,, Ihre Gastgeber (,# .&-.+ $*! & Pfalz .,,$#-.! (.,, !3&1 + +"&(2 )(( +, +"%+ $, (,# .&-.+ $*! & .,,$#-.! (.,, !3&1 + +"&(2 )(( +, +"%+ $, !3&1 + +"&(2 )(( +, +"%+ $, DONNERSBERGKREIS • LANDKREIS KUSEL Herzlich Willkommen im Pfälzer Bergland und am Donnersberg Die Region mit dem höchsten Berg der Pfalz, den sanften Hügeln, kleinen Für Zunge und Gaumen gibt es jede Menge zu entdecken. Weingüter, Wäldern, Weinbergen und unberührten Flüsschen ist ein ideales Umfeld Hofläden, Brennereien sowie Restaurants und Gasthäuser mit regionaler zum Wohlfühlen. Alltagsstress und die Hektik der Großstadt sind hier Speisekarte laden dazu ein. Gastlichkeit wird hier großgeschrieben. So meilenweit entfernt, denn das Pfälzer Bergland und der Landstrich rund zum Beispiel auch bei der Übernachtung im Viersternehotel, in einer der um den Donnersberg, mit 687 Metern die höchste Erhebung der Pfalz, gemütlichen Ferienwohnungen, im Zirkuswagen, der Kindheitsträume sind Refugien für Menschen, die tolle Naturerlebnisse suchen. weckt, nach Indianerart im Tipidorf, traditionell beim Urlaub auf dem Bauernhof oder auf dem Campingplatz. Nicht nur landschaftlich bietet die Ferienregion ein vielseitiges Reper- toire an Besonderheiten. Die Spuren der Vergangenheit reichen von der Geologie über die Kelten und Römer bis hin zu den Wandermusikanten, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Wer genug gesehen hat, kann beim Wandern, Radfahren oder einer Kanutour die Seele baumeln lassen oder mit einer Fahrrad-Draisine auf einer stillgelegten -

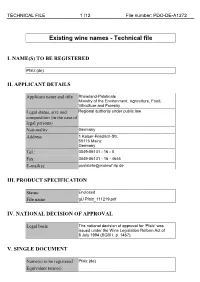

Existing Wine Names - Technical File

TECHNICAL FILE 1 /12 File number: PDO-DE-A1272 Existing wine names - Technical file I. NAME(S) TO BE REGISTERED Pfalz (de) II. APPLICANT DETAILS Applicant name and title Rhineland-Palatinate Ministry of the Environment, Agriculture, Food, Viticulture and Forestry Legal status, size and Regional authority under public law composition (in the case of legal persons) Nationality Germany Address 1 Kaiser-Friedrich-Str. 55116 Mainz Germany Tel.: 0049-06131 - 16 - 0 Fax: 0049-06131 - 16 - 4646 E-mail(s): [email protected] III. PRODUCT SPECIFICATION Status: Enclosed File name gU Pfalz_111219.pdf IV. NATIONAL DECISION OF APPROVAL Legal basis The national decision of approval for ‘Pfalz’ was issued under the Wine Legislation Reform Act of 8 July 1994 (BGBl I, p. 1467). V. SINGLE DOCUMENT Name(s) to be registered Pfalz (de) Equivalent term(s): TECHNICAL FILE 2 /12 File number: PDO-DE-A1272 Traditionally used name: No Legal basis for the Article 118s of Regulation (EC) No 1234/2007 transmission: The present technical file includes amendments(s) adopted according to: Geographical indication PDO - Protected Designation of Origin type: 1. CATEGORIES OF GRAPEVINE PRODUCTS 1. Wine 5. Quality sparkling wine 8. Semi-sparkling wine 2. DESCRIPTION OF THE WINE(S) Analytical characteristics: Description of the wine(s) 2.1. Analytical The analysis values listed below, which must be determined by means of a physical and chemical analysis in accordance with Article 26 of Regulation (EC) No 607/2009, are binding minimum values which must be present in the given wine varieties for use of the designation to be allowed: • Not less than 5.5 % actual alcoholic strength by volume for Beerenauslese etc., or 7 % actual alcoholic strength by volume for quality wine. -

Pastorales Konzept Der Pfarrei Hl. Michael Deidesheim

Pastorales Konzept der Pfarrei Hl. Michael Deidesheim Vorwort Das hier vorliegende Konzept ist das Ergebnis mehrjähriger Arbeit in einem Konzeptteam mit Ehren- und Hauptamtlichen. Ein Analyseteam hat im Jahr 2016 mit der Arbeit begonnen. Es folgte eine lange Zeit des Fragens: „Wohin soll unser Weg als Pfarrei führen?“ In dieser Zeit sind schon viele Maßnahmen umgesetzt worden und wurden entsprechend im Konzept festgehalten. Wir sind allen dankbar, die sich für die Erstellung und Umsetzung engagiert haben und weiterhin engagieren. Wir bedanken uns bei allen, die einen Fragebogen ausgefüllt haben, den Gemeindeberaterinnen, die uns bei den ersten Schritten begleitet haben, und der Unterstützung aus dem Ordinariat für die Daten zur Analyse. Das vorliegende Konzept gliedert sich in eine Analyse des Istzustands (Kapitel 1 und 2) und darauf aufbauend unsere Ziele und Schwerpunkte der Seelsorge (Kapitel 3). Unser Konzept ist nicht statisch, sondern ein Prozess, der weitergeht und fortgeschrieben wird. Wir sind uns der Vorläufigkeit und Begrenztheit dieses Konzeptes bewusst und freuen uns darauf, Gemeinde(n) weiterzuentwickeln und vieles auszuprobieren. Wir fragen uns weiter: Was ist unser Auftrag als Kirche? Wozu sind wir als Christ*innen da? Pastorales Konzept V4.05.docx 04.09.2020 Seite 2 / 68 Inhaltsverzeichnis 1 Erkenntnisse und Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Analyse ................................................ 8 1.1 Die Pfarrei und ihre Gemeinden ............................................................................................. -

DR. BÜRKLIN-WOLF PFALZ in 1597, Bernhard Bürklin, Town Clerk and Mayor of Wachenheim, Founded Germany's Largest Privately Owned Estate, Bürklin-Wolf

DR. BÜRKLIN-WOLF PFALZ In 1597, Bernhard Bürklin, town clerk and mayor of Wachenheim, founded Germany's largest privately owned estate, Bürklin-Wolf. The estate is based in the Mittelhaardt, the quality core of Germany’s Pfalz, located an hours drive north‐ east of Alsace. Aptly, the Pfalz Mittelhardt is the topographical and geological extension of France’s Côte d’Or and Alsace. The Mittelhardt’s best sites are similarly located within a very narrow, sheltered east‐facing strip of land. This historic estate has a 400 year history and is the largest family owned winery in Germany with 110 hectares. The vineyards are located in Wachenheim, Forst, Deidesheim and Ruppertsberg including the monopol sites "Wachenheimer Rechbächel" and "Gaisböhl" in Ruppertsberg. Disillusioned with confusing German wine laws that rated all vineyards equal and defined quality by sugar level, Bettina Bürklin-von Guradze made a radical decision in 1994 to focus on terroir-driven, dry, 100% riesling vineyard-designated bottlings. Her model is that of Burgundy, with 4 tiers of quality : basic "estate" wine, named "village" cuvées, premiers crus (which she calls P.C.) and grands crus (G.C.). After historical and geological research, she discovered that her own classification matched the Royal Bavarian Vineyard Classification of 1828. Bettina made the decision to undertake a total conversion to BIODYNAMIC VITICULTURE, COMPLETED IN 2005, and Burklin-Wolf has thus become the first German member of the prestigious Biodyvin group. PFALZ is the second largest German wine region by growing area, only topped by Rheinhessen, to its north. From there, the Pfalz stretches to the Alsace and the French border 53 miles to the south.