Utilisation Du Sol Et Organisation De L'espace En Imerina Ancienne

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Les Savoirs Du Territoire En Imerina (Hautes Terres Centrales De Madagascar)

Le territoire, lien ou frontière ? Paris, 2-4 octobre 1995 Les savoirs du territoire en Imerina (Hautes terres centrales de Madagascar) Chantal BLANC-PAMARD CEA/CNRS Sur les Hautes Terres centrales de Madagascar, les Merina sont des gens de territoire. Imerina est un toponyme, Merina un parler et un ethnonyme. Selon les traditions historiques merina les plus répandues, le nom de Merina1 ne serait en usage que depuis le règne de Ralambo, à la fin du XVIème siècle. C'est à ce dernier que l'on attribue la définition de l'Imerina : "J'appelle ceci l'Imerina sous le jour (I Merina ambaniandro). Et je l'appelle l'Imerina parce que j'occupe tous les sommets; il n'y a rien qui ne soit à moi dans tout ce qui est sous la lumière du jour"2. Le toponyme ambaniandro caractérise la conception par rapport à l'axe vertical. Ce pays "sous la lumière que seul le soleil domine" est également caractérisé par le regard qu'on lui porte, à la fois ceux qui sont vus sur les hauteurs mais aussi ceux qui dominent les régions plus basses environnantes. Le rôle joué par le regard est très important pour le contrôle du territoire comme en témoignent les nombreux sites fortifiés qui coiffent les sommets des collines (Mille, 1970). Un roi merina disait lors de sa conquête : "A moi toutes ces hauteurs (manerinerina)"3. On notera également l'importance du terme maso qui signifie œil. Le soleil est masoandro l'œil du jour; la source est masondrano œil de l'eau4. -

Old Mail and Postal Service of the Norwegian Missions in Madagascar

OLD MAIL AND POSTAL SERVICE OF THE NORWEGIAN MISSIONS IN MADAGASCAR 1867 - 1897 Luc MONTERET – November 2020 Foreword The authors who have studied the question have asked how 150 years ago, missionaries from a country that was then so far from the father land, the missionaries were able to among the poorest in Europe, came to share their faith and to communicate with the outside world and between their carry out an educational, health and social work in remote multiple stations scattered over a vast territory; how they places in a country at the other end of the world, whose came to create, in a sovereign country, a private post with leaders were caught between the hammer of French issue of figurines whose value was expressed in English ambitions and the anvil of English interests. currency. They themselves had to find their place between the other From a philatelic point of view, classic questions arose: what "Protestants" of the "English party" (Quakers or of the London were the series of stamps and their description; when were Missionary Society), and the Catholics, particularly the Jesuits, they printed, in what quantities and by what processes; by assimilated to the "French party". whom and for how long have they been used; how were they canceled; what is left of it today? The Norwegian pastors set up a mail transport service, the structure and density of which deserves the name of Post, These questions have been practically resolved thanks in even if it only concerned the interior of the land and the paid particular to Karl U. -

Antananarivo Annual

THE ANTANANARIVO ANNUAL AND MADAGASCAR lVIAGAZINE. A RECORD OF /NFOFIMATION ON THE TOPOGi,APHY AND NATURAL PRODUCTIONS OF MADAGASCAR, AND THE CUSTOMS, TRADITIONS, LANGU.4GE, AND RELIGIOUS BELIEFS OF ITS PEOPLE. EDITED BY THE REV. J. SIBREE, F.R.G.S., AND REV. R, BARON, F.G.S., F.L.S., Missiena,.ies of the L.l'vl.S. ,fl.o. XXIV.-C!rbri£,tmas, J900. (PART IV. OF VOL. VI.) ANTANANARIVO: PRINTED AT THE L.M.S. PRESS. J)\nfo:nanariuo : PRINTED AT THE PRESS OF THE LONDON MISSIONARY SOCIETY BY MALAG.ASY PRINTERS. \ iii. CONTENTS. PAGE .1.-SOME BETSILEO IDEAS. BY REV. ]. H. HAILE...... (1)385• 2.-0BSERVATIONS ON THE SAKALAVA. Translated from a paper by LIEUTENANT-COLONEL BREVETE PRUD'HOMME, DE L'INFANTERIE DE MARINE .....•....••. 3 -OHABOLANA, OR WIT AND WISDOM OF THE HOVA OF MADAGASCAR. PART VI. BY REV.]. A. HOULDER. -U7 4.-THE EARLY HISTORY OF IMERINA BASED UPON A NATIVE ACCOUNT. BY MR. L. LORD...... 45J 5.-BETSILEO BURIAL CUSTOMS. Translated from a Native MS. by MRS. Moss..... • • • • • • . .. 475 "6.-THE MARRIAGE CEREMONY AMONG THE HOVA. Translated by REV. W. E. Cousrnsfrom a Native Account. 477 7.-BETSILEO, PAST AND PRESENT, A TWENTY YE ..\R'S REVIEW. BY REV. H. T. JOHNSON ..... 8.-A BRIEF NATIVE ACCOUNT OF RADAMA II. Translated from a Native MSS. by DR. C. F. A. Moss. 9.-THE FANDROANA, OR NEW YEAR'S FESTIVAL OF THE MALAGASY. BY REV. ] . SIBREE. ED. 10.-THE MADAGASCAR EXHIBITS AT THE •EXPOSITIO:--.i UNIVERSELLE' OF PARIS IN 1900. Translated by Rr,;v ]. SIBREE, ED........ -

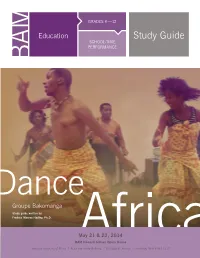

Study Guide SCHOOL-TIME PERFORMANCE

GRADES K—12 Education Study Guide SCHOOL-TIME PERFORMANCE Dance Groupe Bakomanga Study guide written by Fredara Mareva Hadley, Ph.D. May 21 & 22, 2014 BAMAfrica Howard Gilman Opera House Brooklyn Academy of Music / Peter Jay Sharp Building / 30 Lafayette Avenue / Brooklyn, New York 11217 TABLE OF CONTENTS Page 3: Madagascar: An Introduction Page 4: Madagascar: An Introduction (continued) Page 5: The Language of Madagascar Enrichment Activity Page 6: Merina Culture Page 7: Religious Performance with Ancestors Page 8: Dance in Madagascar Page 9: Dance in Madagascar (continued) Enrichment Activity Page 10: Malagasy Instruments Page 11: Bakomanga Dance Guide Enrichment Activity Page 12: Glossary Instrument Guide DEAR EDUCATOR Welcome to the study guide for BAM’s DanceAfrica 2014. This year’s events feature Groupe Bakomanga, an acclaimed troupe from Madagascar performing traditional Malagasy music and dance. YOUR VISIT TO BAM The BAM program includes this study guide, a pre-performance workshop, and the performance at BAM’s Howard Gilman Opera House. HOW TO USE THIS GUIDE This guide is designed to connect to the Common Core State Standards with relevant information and activities; to reinforce and encourage critical thinking and analytical skills; and to provide the tools and background information necessary for an engaging and inspiring experience at BAM. Please use these materials and enrich- ment activities to engage students before or after the show. 2 · DANCEAFRICA MADAGASCAR: AN LOCATION AND GEOGRAPHY INTRODUCTION The Republic of Madagascar lies in the Indian Ocean off the Madagascar is a land of contradictions. It is a place that conjures southeastern coast of Africa. -

Télécharger La Version

Cahiers des sciences sociales, vol. 2, 2016 61 Le début de la consommation de zébu en Imerina, son utilisation sociale, économique et politique sous la royauté (XVIe –XIXe siècles) Prof. Jacqueline Ravelomanana Résumé: L’article veut nous montrer comment de simples aliments comme le riz et la viande de zébu sont devenus des instruments politiques et sociaux dès l’avènement du roi Ralambo au XVIe siècle. Le pouvoir royal a établi un ordre social, grâce à la reconnaissance officielle du rôle du riz et de la viande de zébu lors des rites officiels, renforçant ainsi l’ordre royal. Leur institutionnalisation va se déteindre, même sur l’ordre familial. Les notions d’aîné, zoky , et de cadet, zandry , sont imposées lors des repas et de ce fait facilitera les notions de « Grand » et de « Petit » au niveau de l’organisation sociale et politique. Mots-clés: aliments - viande de zébu - riz - sacré (Hasina) – institution Abstract: Rice and zebu meat became political and social tools, as soon as King Ralambo rose to power during the 16 th century. The King established social order, thanks to the official recognition of rice and zebu meat during official rites, thereby strengthening his royal order. Their institutionalization will extend even to familial rules. Notions of seniority based on age, zoky , elder, and zandry , younger, are imposed during meals and facilitate establishment of social and political rankings. Nous avons choisi de réfléchir sur l’Histoire de la viande de zébu: « le début de sa consommation en Imerina, son utilisation sociale, économique et politique sous la royauté (XVIe-XIXe siècles) ». -

Ny Lasa Sy Ny Ankehitriny

Ny lasa sy ny ankehitriny Extrait du Madagascar-Tribune.com http://www.madagascar-tribune.com/Ny-lasa-sy-ny-ankehitriny,11562.html Taom-baovao malagasy Ny lasa sy ny ankehitriny - Malagasy - Date de mise en ligne : mardi 31 mars 2009 Madagascar-Tribune.com Copyright © Madagascar-Tribune.com Page 1/6 Ny lasa sy ny ankehitriny Mahabe fanontaniana ny momba « Taom-baovao » Malagasy. Noho izany indrindra dia nanao fanadihadiana momba ny tantarany izahay. Tsotra ihany ny tanjona : « Mba tsy ho tompon-trano mihono ny isika Malagasy ». Lohahevitra maromaro no resahina amin'izany : « Ny tantaran'ny taom-baovao Malagasy », « Ny fomba amam-panao » ary « Ireo sakantsakana maro samy hafa... » : Ny « Asaramanitra » dia vinaky toy izao « Asara », midika hoe volana ; « Manitra » arak'izany dia manentohento, mahasarika ny orona. Ny Asaramanitra izany, arabakiteny, dia volana manitra. Misy anefa lovantsofina sakalava mamaritra fa izy ity dia fotoana fiakaran'ny vokatra. Ny « Asara » eto dia ambara fa fiandohan'ny fotoam-pararano. Hatramin'ny fanjakan'Andriamanelo, - rain'ny mpanjaka Ralambo -, ny Malagasy dia nanisa andro tamin'ny alalan'ny fiovaovan'ny volana. Ny « Asaramanitra », na ilay tsinam-bolan'ny Alahamady dia natsoina hoe « taom-baovao ». Tamin'ny andron'ny fanjakana merina, ny « Asaramanitra » dia manana hendrika ara-kolotsaina, izay manome lanja ny soatoavina maha-malagasy : anisan'ny nanamarika ny fankalazana azy tamin'izany ny « fandroana », na ilay andro lehibe fidiovana. Fetim-panjakana ary fetim-bahoaka ihany koa izy tamin'izany ary ankalazaina isan-taona miaraka amin'ny hanimpitoloha, ny mozika ny dihy. Tsy voafaritra Ny tena niandohan'ny « fandroana », dia tsy voafaritra mazava tsara, toy ny fihavina sy ny fiandohan'ny malagasy ihany koa. -

Female Realm in the Nineteenth Century in Imerina Madagascar”

UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT D’ETUDES ANGLOPHONES MENTION EPDLE CIVILISATION GENDERING MONARCHY: FEMALE REALM IN THE NINETEENTH CENTURY IN IMERINA MADAGASCAR Pour l’obtention du Diplôme de Master II Date de soutenance : 11 Avril 2019 FARANIRINA Zoée Brina Directeur de recherches : Professeur Claude FÉRAL 2017-2018 ACKNOWLEDGEMENTS I would like to express my gratitude to the people who helped to bring this dissertation to fruition. I owe much to my supervisor, Professor Claude Féral, for the useful comments and remarks she provided to my work from the first draft to the latest version and my co-supervisor Mr Ramandimbilahatra Mox for his encouragement and guidance in the adoption of the historical approach of my research. I would like to thank as well Professor Casey Woodling for the helpful comments and suggestions he offered. I am so grateful to my parents who, despite the distances between us, kept careful watch over me and looked forward for seeing the completion of this work and my brothers who took the time to ask my progress. Finally, this dissertation would not have been possible without my friends, for their comments and encouragement. i ABSTRACT Giving an insight into female monarchy in Imerina “central highlands of Madagascar”, this dissertation shows how the succession of four women on the throne throughout the nineteenth century altered the political scene in Imerina; how gender was interrelated with the exercise of monarchical power. Case studies of the queens are provided alongside perspectives on female monarchy, evolving around the link between gender, marriage and succession in their queenly experiences. -

A Unified English Term That Best Reflect the People, the Culture, and Other Things from Madagascar: ’Malagasy’ Instead of ’Madagascan’ Ny Riavo G

A unified English term that best reflect the people, the culture, and other things from Madagascar: ’Malagasy’ instead of ’Madagascan’ Ny Riavo G. Voarintsoa, Andriamiranto Raveloson, Rondrotiana Barimalala, Onja Razafindratsima To cite this version: Ny Riavo G. Voarintsoa, Andriamiranto Raveloson, Rondrotiana Barimalala, Onja Razafindratsima. A unified English term that best reflect the people, the culture, and other things from Madagascar: ’Malagasy’ instead of ’Madagascan’. 2018. hal-01956595 HAL Id: hal-01956595 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01956595 Preprint submitted on 16 Dec 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. A unified English term that best reflect the people, the culture, and other things from Madagascar: ‘Malagasy’ instead of ‘Madagascan’ Ny Riavo G. Voarintsoa1,*, Andriamiranto Raveloson 2, Rondrotiana Barimalala 3, and Onja H. Razafindratsima 4 1 Institute of Earth Sciences, The Hebrew University in Jerusalem, A. Safra Campus, 91904, Jerusalem, Israel 2 School of Geosciences, University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa 3 Department of Oceanography, University of Cape Town, South Africa 4 Department of Biology, College of Charleston, 66 George St. Charleston, SC, 29424, USA *Correspondence to: Ny Riavo Voarintsoa ([email protected]) Abstract Two words, Malagasy and Madagascan, have emerged in the literature as an English term to refer to the people, the culture, and other animate and inanimate objects from Madagascar, the choice of which has left room for confusions for users. -

Cultes De Possession Dans La Plaine De Tananarive

CULTES DE POSSESSION DANS LA PLAIME DE TANANARIVE par R. CABANES Pour apprécier les développements actuels des cultes de possession rendus aux ancêtres royaux, sur le lieu même qui fut le berceau de la monarchie merina, il a paru utile de les replacer dans le contexte d’ensemble des représentations ancestra- les, qu’elles se manifestent sous la forme organisée d’un culte communautaire au. niveau du village ou sous la forme simple de l’idéologie telle ,qu’elle surgit dans les conversations quotidiennes. I1 nous semble, en effet, que la forme strictement indi- viduelle du culte de possession - qu’on peut considérer comme une forme très intense de la relation avec l’ancêtre - autorise un libre développement des représen- tations et une plus grande latitude dans l’interprétation du rôle des ancêtres. On tentera d’abord d’illustrer, en prenant des exemples dans le village de Namehana, à douze kilomètres de Tananarive, le rôle contradictoire joué par les ancêtres à divers niveaux : au niveau local (personnage de l’ancêtre fondateur) ; au niveau individuel (1’ (tange gardien))), au niveau des divers groupes en conflit dans le village, enfin au niveau officiel, tel que les responsables du culte le conçoivent. Après la description de ces manipulations diverses, I’étude de la relation de possession individuelle, qui se déroule dans le contexte sacré d’une cérémonie, fait l’objet d’une deuxième partie. Ces cérémonies peuvent être abordées par de .multi- ples biais : religieux, symboliques, psychopathologiques ou sociologiques. On s’in- téressera surtout ici à l’aspect formel des cérémonies, non au sens de rituel, mais au sens oÙ la cérémonie constitue en elle-même une forme d’organisation sociale et de rapports sociaux. -

Fokon'olona Et Collectivités Rurales En Imerina

enex: z Fokon'olona :; c::;) c z Q ~ et collectivités rurales e;, ~ 1:' CI ~ c:.::I en Imerina • ! FÜKÜN'üLüNA EN IMERINA DU M:ËME AUTEUR Nous avons mangé la forêt (Paris, Mercure de France, 1957). Traduit en italien, Milan, Baldini & Castoldi, 1960. « Ethnologie et Bibliographie ethnographique de l'Indochine II in Ethnologie de l'Union Française Tome II. Asie, Océanie, Amé rique par A. Leroi-Gourhan et J. Poirier (Paris, Presses Univer sitaires de France, 1953). Sous PRESSE : Sar Louk (Paris, Plon, Collection « Terre Humaine ll). L'HOMME D'OUTRE-MER Collection publiée par le Conseil supérieur des Recherches sociologiques outre-mer et par l'Office de la Recherche scientifique et technique Outre-Mer Nouvelle Série, N° )1" Georges CONDOMINAS Maître de recherches à l'ORSTOM et collectivités rurales EN IMERINA Préface du gouverneur Hubert DESCHAMPS Directeur des Sciences humaines d l'ORSTOM Avec 2 croquis ÉDITIONS BERGER·LEVRA ULT 5, rue Auguste-Comte - PARIS (VIe) 1960 © by Éditions Berger-Levrault, 1960 Tous droits de traduction, reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays. PRÉFACE Un des reproches les plus justes que l'on peut faire à l'ancienne politique coloniale française est d'avoir négligé les institutions de base traditionnelles au profit d'un système d'administration directe. On ne trouvait rien de comparable outre-mer (au moins dans les textes) à l'autonomie de nos communes et de nos départements. En fait, dans l'Afrique conti nentale, de larges pans des anciens édifices politiques s,ubsistaient: lignages, tribus, associations, chefferies, Etats, qui maintenaient, en sous-ordre, une vie insti tutionnelle non négligeable, avec des habitudes de commandement, d'équilibre et de discussion. -

Agriculture in Madagascar: Conservation and Cultural Meanings of Rice

Agriculture in Madagascar: Conservation and Cultural Meanings of Rice Douglas William Hume, Ph.D. University of Connecticut, 2005 This dissertation examines the cultural meanings of rice agriculture in Madagascar and their implications for conservation projects. It discusses Madagascar’s prehistory and history of the Malagasy people’s relationship with their environment and literature on the theory and application of cultural models. It compares the positions and priorities of Malagasy governmental and non-governmental stakeholders to show the potential conflicts between the goals of agricultural development and conservation organizations and those of the local farmers. It describes and compares the categorization of rice varieties according to rice merchants and rural farmers. Finally, it evaluates the influence of conservation organizations on the cultural model of tavy (swidden agriculture) in eastern Madagascar by testing and confirming the following hypothesis: as knowledge of non-indigenous conservation practices increases, knowledge of tavy rituals decreases. Thus, farmers in protected areas are more influence by the introduction of non-indigenous conservation practices than those living in unprotected areas. This dissertation concludes with a discussion of the future prospects of rice agriculture, conservation and the rural farmers, who will be the ones most affected by change. Douglas William Hume – University of Connecticut, 2005 Agriculture in Madagascar: Conservation and Cultural Meanings of Rice Douglas William Hume A.A., Orange Coast College, 1992 B.A., California State University, Fullerton, 1994 M.A., California State University, Fullerton, 1999 A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy at the University of Connecticut 2005 Copyright by Douglas William Hume 2005 APPROVAL PAGE Doctor of Philosophy Dissertation Agriculture in Madagascar: Conservation and Cultural Meanings of Rice Presented by Douglas William Hume, A.A., B.A., M.A. -

How to Read a Folktale: the 'Ibonia' Epic from Madagascar

To access digital resources including: blog posts videos online appendices and to purchase copies of this book in: hardback paperback ebook editions Go to: https://www.openbookpublishers.com/product/109 Open Book Publishers is a non-profit independent initiative. We rely on sales and donations to continue publishing high-quality academic works. A Merina performer of the highlands. Photo by Lee Haring (1975). World Oral Literature Series: Volume 4 How to Read a Folktale: The Ibonia Epic from Madagascar Translation and Reader’s Guide by Lee Haring http://www.openbookpublishers.com © 2013 Lee Haring; Foreword © 2013 Mark Turin This book is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported license (CC-BY 3.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the work; to adapt the work and to make commercial use of the work. The work must be attributed to the respective authors (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Attribution should include the following information: Lee Haring, How to Read a Folktale: The Ibonia Epic from Madagascar. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2013. DOI: 10.11647/OBP.0034 Further copyright and licensing details are available at: http://www.openbookpublishers.com/isbn/9781909254053 This is the fourth volume in the World Oral Literature Series, published in association with the World Oral Literature Project. World Oral Literature Series: ISSN: 2050-7933 As with all Open Book Publishers titles, digital material and resources associated with this volume are available from our website at: http://www.openbookpublishers.com/isbn/9781909254053 ISBN Hardback: 978-1-909254-06-0 ISBN Paperback: 978-1-909254-05-3 ISBN Digital (PDF): 978-1-909254-07-7 ISBN Digital ebook (epub): 978-1-909254-08-4 ISBN Digital ebook (mobi): 978-1-909254-09-1 DOI: 10.11647/OBP.0034 Cover image: Couple (Hazomanga?), sculpture in wood and pigment.