Immissionsschutzbericht 2007

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Verbandsgemeindevereinbarung

Verbandsgemeindevereinbarung Bildung der Verbandsgemeinde Wethautal aus den Mitgliedsgemeinden Abtlöbnitz, Casekirchen, Gieckau, Goldschau, Görschen, Leislau, Löbitz, Meineweh, Mertendorf, Molau, Stadt Osterfeld, Pretzsch, Schönburg, Stadt Stößen, Unterkaka, Utenbach, Waldau, Wethau, Heidegrund der Verwaltungsgemeinschaft Wethautal 1 Verbandsgemeindevereinbarung der Verbandsgemeinde Wethautal in der Fassung der 1. Änderung Verbandsgemeindevereinbarung In der Fassung der 1. Änderung Auf Grund von § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Verbandsgemeinde in Sachsen-Anhalt (Verbandsgemeindegesetz – VerbGemG LSA) haben die Gemeinde- bzw. Stadträte der Gemeinden und Städte: a) Abtlöbnitz am 15. Mai 2009 b) Casekirchen am 18. Mai 2009 c) Gieckau am 14. Mai 2009 d) Goldschau am 12. Mai 2009 e) Görschen am 14. Mai 2009 f) Leislau am 12. Mai 2009 g) Löbitz am 14. Mai 2009 h) Meineweh am 13. Mai 2009 i) Mertendorf am 12. Mai 2009 j) Molau am 18. Mai 2009 k) Osterfeld am 14. Mai 2009 l) Pretzsch am 12. Mai 2009 m) Schönburg am 05. Mai 2009 n) Stößen am 13. Mai 2009 o) Unterkaka am 12. Mai 2009 p) Utenbach am 13. Mai 2009 q) Waldau am 18. Mai 2009 r) Wethau am 29. April 2009 s) Heidegrund am 14. Mai 2009 beschlossen, eine Verbandsgemeinde zu bilden. In Ausführung der übereinstimmenden Beschlüsse ihrer Gemeinderäte sowie zur Regelung der hieraus entstehenden Rechts- und Verwaltungsfragen schließen die Gemeinden nach- stehenden öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Bildung einer Verbandsgemeinde (Verbands- gemeindevereinbarung). 2 Verbandsgemeindevereinbarung der Verbandsgemeinde Wethautal in der Fassung der 1. Änderung § 1 Bildung der Verbandsgemeinde Die Gemeinden/Städte a) bis s), im folgendem Mitgliedsgemeinden genannt, bilden die Ver- bandsgemeinde. § 2 Name und Sitz (1) Die Verbandsgemeinde führt den Namen Wethautal (2) Der Sitz der Verbandsgemeinde ist in der Mitgliedsgemeinde Stadt Osterfeld. -

Kindertagesstätten Verbandsgemeinde Wethautal

1 Kindertagesstätten Verbandsgemeinde Wethautal Träger Name Adresse Leiter/in Telefon/ E-Mail Öffnungszeiten Besonderheiten Alter Stellvertr. Fax Internet Verb.Gem. Integrative Rathewitz 23 Fr. Schlapper 034445 / 20797 [email protected] 6.00 – 18.00 ländlich gelegen 0 Jahre bis Wethautal Kindertagesstätte 06618 Mertendorf Frau Petersen gleich Fax wethautal.de offene Arbeit Schuleintritt „Rathewichtel“ OT Rathewitz --- Verb.Gem. Integrative Molau 52 036694 / 22436 [email protected] 6.00 – 17.00 0 Jahre bis Frau Apelt wethautal.de Frühstück + Vesper Wethautal Tagesstätte 06618 Molauer Land gleich Fax (durch Einr. angeb.) Schuleintritt Frau Grimmer „Wirbelwind“ OT Molau Gesundheit + Sport --- (Turnhalle) Hochbeet, Kräuterscnnecke Verb.Gem. Kindertagesstätte Hauptstraße 2 Frau Schmidt 034422 / 21773 [email protected] 6.00 – 16.30 Wasserlandschaft 0 Jahre bis Wethautal „Frechdachse“ 06721 Osterfeld Frau Dietrich gleich Fax wethautal.de (Teich mit Fischen, Schuleintritt OT Haardorf Gelegenheit z. --- Matschen) Musikerziehung naturnahe Einrichtung Verb.Gem. Kindertagesstätte Froschweide 1 Frau Malisch 034422 / 21736 [email protected] 6.00 – 17.00 großes Gelände mit Wethautal „Froschkönig“ 06618 Mertendorf Frau Kathe gleich Fax wethautal.de freitags: 0 Jahre bis Hochbeet OT Löbitz 6.00-16.00 gesunde Ernährung Schuleintritt --- gesundes Frühstück Verb.Gem. Kindertagesstätte Weickelsdorfer 034422 / 21515 6.00 – 16.30 naturnah gelegen Frau Mächler [email protected] Wethautal „Heideglück“ Hauptstraße 37 gleich Fax wethautal.de 0 Jahre bis Frau Bliedtner 06721 Osterfeld Schuleintritt OT Weickelsdorf --- 2 Träger Name Adresse Leiter/in Telefon/ E-Mail Öffnungszeiten Besonderheiten Alter Stellvertr. Fax Internet Verb.Gem. Kindertagesstätte Wetterscheidter Str. 20 Frau Beer 03445 / 777791 [email protected] 6.00 – 17.00 Kinderbauernhof 0 Jahre bis wethautal.de Wethautal „Kleine Strolche“ 06618 Mertendorf Frau Theuer Fax: 7114924 Schuleintritt OT Punkewitz --- Gesunde Ernährung 0 Jahre bis Verb.Gem. -

S T a Ti S Ti S C H E R B E Ri C

Statistisc her Beric ht Bevölkerungsstand, Natürliche Bevölkerungs- 2020 bewegung, Wanderungen 2019 Bevölkerung der Gemeinden Stand: 31.12.2019 2018 Herausgabemonat Juni 2020 Inhaltliche Verantwortung: Dezernat Bevölkerung, Mikrozensus, Wirtschaftsrechnungen Herr Dr. Nadler/Frau Streufert Telefon: 0345 2318-503/-526 Frau Richter-Grünewald Telefon: 0345 2318-702 Informations- und Auskunftsdienst: Frau Hannemann Telefon: 0345 2318-777 Frau Heyl Telefon: 0345 2318-716 FrauBooch Telefon:03452 318-7 1 5 Telefax:03452 318-9 1 3 E-Mail:info@ stala.mi.sachsen-anhalt.de Internet:https://s tatistik.sachsen-anhalt.de Twitter: @Stati stikLSA Vertrieb: Telefon: 0345 2318-718 E-Mail:shop @stala.mi.sachsen-anhalt.de Bibliothek und MerseburgerStraße 2 Besucherdienst: Montag - Freitag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr Telefon:03452 318-7 1 4 E-Mail:bibliot [email protected] Schriftliche Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Bestellungen an: Postfach20115 6 06012Halle(S aale) Herausgeber: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt © Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) 2019 Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet. Bezug: Preis: 4,50 Euro - Bestell-Nr. 3A102 kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestell-Nr.: 6A102 Statistischer Bericht Bevölkerungsstand, Natürliche Bevölkerungs- bewegung, Wanderungen Bevölkerung der Gemeinden Stand: 31.12.2019 Land Sachsen-Anhalt INHALTSVERZEICHNIS Seite Vorbemerkungen/Begriffserläuterungen/Methodische Hinweise 4 I. Bevölkerung im Land Sachsen-Anhalt am 31.12.2019 1. Bevölkerung nach Gemeindegrößenklassen 6 2. Bevölkerung nach kreisfreien Städten und Landkreisen 7 II. Bevölkerungsfortschreib ung des Landes Sachsen- Anhalt im Jahr 2019 1. Kreisfreie Städte und Landkreise nach Geschlecht 1.1 Bevölkerungsfortschreibung nach Geschlecht - Personen insgesamt - 8 1.2 Bevölkerungsfortschreibung nach Geschlecht - männliche Personen - 9 1.3 Bevölkerungsfortschreibung nach Geschlecht - weibliche Personen - 10 2. -

Romanik an Saale Und Unstrut

Romanik an Saale und Unstrut Burgen, Dome und Schlösser P R i c k e l n D · H i Sto R i S c H · Aktiv · MySt i S c H … n At ü R l i c H S aa l e U n St ru t MUSEUM KLOSTER UND KAISERPFALZ MEMLEBEN Sterbeort König Heinrich I. und Kaiser Otto des Großen Reste einer ottonischen Monumentalkirche aus dem 10. Jahrhundert Klosterkirche mit spätromanischer Krypta Sonderausstellung „Wenn der Kaiser stirbt – Der Herrschertod im Mittelalter“ * * Korrespondenzstandort zur Landesausstellung Sachsen-Anhalt 11. 08. bis 09. 12. 2012 Öffnungszeiten: 15. 3. – 31. 10. täglich 10 – 18 Uhr 1. 11. – 9. 12. 2012 Dienstag – Sonntag 10 – 16 Uhr Thomas-Müntzer-Straße 48, 06642 Memleben Telefon 034672-60274, [email protected] www.kloster-memleben.de Romanik im Süden Sachsen-Anhalts Uta von Naumburg, der heilige Brun von Querfurt, die Merseburger Zaubersprüche, die heilige Elisabeth von Thüringen, stolze Fürsten, edle Ritter, Land- und Geistesleben gleichermaßen kultivierende Mönche und noch vieles mehr verbinden sich mit der traditionsreichen hochmittelalterlichen Kulturlandschaft an Saale und Unstrut. »Doch die Ritter sind verschwunden …« heißt es im berühmten Lied »An der Saale hellem Strande«. Geblieben aber sind einzigartige Baudenkmale wie mächtige Adelsburgen, beeindruckende Dome und Kirchen oder imposante Klosteranlagen als Zeugnisse einer glanzvollen Vergangenheit. Atemberaubende Kunstschätze üben noch heute ihre nahezu magische Faszination aus. Wir laden Sie ein, die ferne und doch zugleich nahe facettenreiche Welt der Romanik zu entdecken! Zur Landesausstellung Sachsen-Anhalt aus Anlass des 1100. Geburtstages Otto des Großen vom 27. August bis 9.Dezember 2012 sind Merseburg mit dem kulturhistorischen Museum und Memleben mit dem Kloster Memleben Korrespondenzstandorte. -

Heimatspiegel Wethautal - Amtlicher Teil 2 · Sonderausgabe

Heimatspiegel Verbandsgemeinde Schönburg Wethau Wethautal Stößen mit Sitz in der Stadt Osterfeld Mertendorf Amtsblatt der Städte Osterfeld und Stößen sowie der Gemeinden Meineweh Meineweh, Mertendorf, Molauer Land, Schönburg, Wethau Molauer Land und der Verbandsgemeinde Wethautal Osterfeld Jahrgang 10 · Sonderausgabe · Freitag, den 14. Juni 2019 In dieser Ausgabe: 1. In dieser Ausgabe finden Sie die endgültigen Wahlergebnisse der Verbandsgemeinderatswahl in der Verbandsgemeinde Wethautal und die endgültigen Wahlergebnisse der Gemeinderatswahlen in den Mitgliedsgemeinden Meineweh, Mertendorf, Molauer Land, Stadt Osterfeld, Schönburg, Stadt Stößen und Wethau Seite 2 2. Weiterhin können Sie sich über die vorläufigen Ergebnisse der Kreistagswahl und der Europawahl in den Wahlbezirken der Verbandsgemeinde Wethautal informieren Seite 8 3. Geänderter Sitzungstermin der Jagdgenossenschaft Stößen Seite 14 AMTLICHER TEIL n Verbandsgemeinde Wethautal Wahlen am 26.05.2019 Die Wahlen zum Europaparlament, zum Kreistag Aber auch die Mitarbeiter in der Verwaltung, die im Burgenlandkreis, zum Verbandsgemeinderat die Wahlen vorbereitet haben oder am Wahltag in der Verbandsgemeinde Wethautal und zu den für die Entgegennahme der Schnellmeldungen jeweiligen Gemeinderäten in den Mitgliedsge- oder die Abnahme der Wahlunterlagen verant- meinden der Verbandsgemeinde Wethautal am wortlich waren, haben einen großen Anteil am 26.05.2019 wurden abgeschlossen. Gelingen dieser Wahl. Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit. In 14 Wahllokalen und den 7 Briefwahlvorstän- den waren 130 Helfer im Einsatz, ohne deren gez. Kerstin Beckmann Hilfe die Durchführung dieser Wahl nicht mach- Verbandsgemeindebürgermeisterin bar gewesen wäre. gez. Wolfram Kösling Den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, Gemeindewahlleiter die bis in die frühen Morgenstunden tätig waren, möchten wir auf diesem Wege recht herzlich für ihre Mitarbeit danken. Heimatspiegel Wethautal - amtlicher Teil 2 · Sonderausgabe Bekanntmachung des Gemeindewahlleiters 6. -

Liste Der Vorhaben EFRE Sachsen-Anhalt 2007-2013

Bezeichnung des operationellen Programms: OP EFRE Sachsen-Anhalt 2007-2013 (V2.10) Liste der Begünstigten mit zugehörigen Projekten Entscheidung der Kommission: K(2012)4 079 vom 11.07.2016 Aktenzeichen der Kommission (CCI-Code) Nr.: 2007 DE 16 1 PO 007 Stichtag: 30. September 2016 Nationales Aktenzeichen (falls zutreffend): Auszahlungen von öffentlichen Mitteln an die Begünstigten in Euro Name des Begünstigten Bezeichnung des Vorhabens Bei Abschluss des Jahr der Bewilligung / Gewährte Beträge Vorhabens gezahlte Jahr der Restzahlung Gesamtbeträge Energetische Sanierung der Kindertagesstätte "Albert "KIDS" e.V. 2013/2014 49.000,00 49.000,00 Schweitzer" 06406 Bernburg, Goetheweg 4 Energetische Sanierung der Kindertagesstätte "Wirbelwind" "Kinder- und Jugendhaus" e.V. 2013/2015 1.165.440,75 1.165.440,75 im Passivhausstandard 1. Naumburger Kinderbetreu- Energetische Sanierung Integrative Kindertagesstätte 2013/2015 116.900,00 116.900,00 ungswerk Regenbogen e.V. "Regenbogen" 3-P Präzisions- Plastic Produkte Diversifizierung einer Betriebsstätte in zusätzliche neue 2008/2010 31.033,80 31.033,80 GmbH Produkte 3-P Präzisions- Plastic Produkte Organisationsoptimierung 2010/2011 9.000,00 9.000,00 GmbH 3b Metallbau GmbH Risikomanagement 2011/2014 9.000,00 9.000,00 3b Metallbau GmbH Unternehmensnachfolge 2011/2014 13.500,00 13.500,00 3C Membrane AG Erweiterung einer Betriebsstätte 2010/2016 0,00 0,00 4cube GmbH Risikomanagement 2014/2015 2.400,00 2.400,00 4cube GmbH Risikomanagement 2012/2013 3.300,00 3.300,00 Innovationsberatungsdienste im Zusammenhang mit der Entwicklung eines Anlage (Vakuumsublimator) zur A & F Hygiene GmbH 2009/2010 60.000,00 60.000,00 Dehydratisierung und Vakuumsublimation eines chemischen Vorproduktes A & R Ausbausanierung und Risikomanagement 2010/2011 7.200,00 7.200,00 Restaurierung A&P InterPlacement GmbH Organisationsoptimierung 2008/2008 2.400,00 2.400,00 A-S-S Adolphs Sieben u. -

6. RBP Von 2014 Bis 2030 Für Die Gemeinde an Der Poststraße Im LK Burgenlandkreis

6. RBP von 2014 bis 2030 für die Gemeinde An der Poststraße im LK Burgenlandkreis Altersgruppe von … Basisjahr Ist Bevölkerung nach Prognosejahren bis unter … Jahren 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 - 3 45 48 46 45 44 43 42 41 40 39 3 - 6 59 43 61 63 63 62 61 60 58 57 6 - 10 52 64 54 55 55 55 55 56 56 55 10 - 16 88 91 89 88 90 91 91 91 93 94 16 - 19 38 34 42 43 43 42 42 43 43 42 19 - 25 50 45 46 47 49 51 54 54 54 54 25 - 55 680 664 655 641 621 601 581 561 545 530 55 - 67 387 396 407 408 413 413 411 411 404 401 67 und mehr 312 313 318 321 323 329 331 334 338 335 An der Poststraße 1 711 1 698 1 718 1 711 1 701 1 688 1 668 1 651 1 630 1 606 Veränderung 2030 Altersgruppe von … Bevölkerung nach Prognosejahren zu 2014 bis unter … Jahren 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 absolut % 0 - 3 37 36 36 35 34 34 34 -11 -25,3 3 - 6 55 54 52 51 49 48 47 -12 -19,7 6 - 10 53 52 51 50 49 47 46 -6 -11,8 10 - 16 93 93 93 93 91 89 87 -1 -0,9 16 - 19 43 44 44 43 43 44 45 7 18,6 19 - 25 53 52 52 53 52 53 53 3 6,4 25 - 55 515 501 487 477 472 465 459 -221 -32,6 55 - 67 394 385 375 364 343 326 309 -78 -20,1 67 und mehr 337 340 339 341 344 343 346 34 11,1 An der Poststraße 1 581 1 557 1 529 1 506 1 477 1 450 1 427 -284 -16,6 Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt 6. -

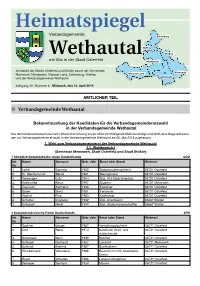

Wethau Tal Amtl 08 2019

Heimatspiegel Verbandsgemeinde Schönburg Wethau Wethautal Stößen mit Sitz in der Stadt Osterfeld Mertendorf Amtsblatt der Städte Osterfeld und Stößen sowie der Gemeinden Meineweh Meineweh, Mertendorf, Molauer Land, Schönburg, Wethau Molauer Land und der Verbandsgemeinde Wethautal Osterfeld Jahrgang 10 · Nummer 8 · Mittwoch, den 10. April 2019 AMTLICHER TEIL Verbandsgemeinde Wethautal Bekanntmachung der Kandidaten für die Verbandsgemeinderatswahl in der Verbandsgemeinde Wethautal Der Gemeindewahlausschuss hat in öffentlicher Sitzung am 26. März 2019 folgende Wahlvorschläge und Wahlvorschlagsverbindun- gen zur Verbandsgemeinderatswahl in der Verbandsgemeinde Wethautal am 26. Mai 2019 zugelassen: 1. Wahl zum Verbandsgemeinderat der Verbandsgemeinde Wethautal 1.1. Wahlbereich I (Gemeinde Meineweh, Stadt Osterfeld und Stadt Stößen) 1 Christlich Demokratische Union Deutschlands CDU lfd. Name Vorname Geb.-Jahr Beruf oder Stand Wohnort Nr. 1. Linke Kornelia 1953 Diplommathematikerin 06721 Osterfeld 2. Dr. Blechschmidt Bernd 1961 Bauingenieur 06721 Osterfeld 3. Geweniger Lutz 1964 Dipl. (FH) Maschinenbau 06721 Osterfeld 4. Koblischke Kevin 1997 Student 06721 Meineweh 5. Zaumseil Karlheinz 1956 Elektriker 06721 Osterfeld 6. Sauer Gerd 1951 Pensionär 06721 Osterfeld 7. Warlich Tino 1983 Kraftfahrer 06721 Osterfeld 8. Schröter Ingeborg 1952 Dipl.-Chemikerin 06667 Stößen 9. Schubert Horst 1942 Dipl.-Staatswissenschaftler 06667 Stößen 4 Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD lfd. Name Vorname Geb.-Jahr Beruf oder Stand Wohnort Nr. 1. Sachtler Jürgen 1957 Verwaltungsfachwirt 06721 Osterfeld 2. Otto René 1974 Kaufmann Groß- und 06721 Osterfeld Außenhandel 3. Schumann Gerd 1939 Rentner 06721 Osterfeld 4. Schlegel Gerhardt 1967 Landwirt 06721 Meineweh 5. Schmidt Martina 1987 Buchhalterin 06721 Osterfeld 6. Winckelmann Christiane 1988 Beamtin im mittl. feuerwehrt. 06721 Osterfeld Dienst 7. Beyer Christian 1986 Landschaftsgärtner 06721 Osterfeld 8. Vorköper Gerhard 1959 Maurer 06721 Osterfeld P3 Heimatspiegel Wethautal - amtlicher Teil 2 · Nr. -

Antwort Der Landesregierung Auf Eine Kleine Anfrage Zur Schrift- Lichen Beantwortung

Landtag von Sachsen-Anhalt Drucksache 7/3237 10.08.2018 Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift- lichen Beantwortung Abgeordneter Swen Knöchel (DIE LINKE) Aufstellung der kommunalen Haushalte 2018 Kleine Anfrage - KA 7/1850 Antwort der Landesregierung erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 1. Welche Gemeinden, Städte und Landkreise hatten am 30. Juni 2018 für das Jahr 2018 ihren Haushalt beschlossen? Welche dieser Kommunen er- reichten den Haushaltsausgleich nach § 98 Abs. 3 und § 156 Abs. 2 Kom- munalverfassungsgesetz? 2. In welchen Kommunen wurden die beschlossenen Haushalte 2017 durch die Kommunalaufsicht beanstandet und deshalb nicht oder verzögert in Kraft gesetzt? Soweit möglich, wird um Sortierung der Gemeinden nach Landkreisen gebeten. Die erbetenen Angaben zu den Fragen 1 und 2 sind der Anlage zu entnehmen. Hinweis: Die Drucksache steht vollständig digital im Internet/Intranet zur Verfügung. Die Anlage ist in Word als Objekt beigefügt und öffnet durch Doppelklick den Acrobat Reader. Bei Bedarf kann Einsichtnahme in der Bibliothek des Landtages von Sachsen-Anhalt er- folgen oder die gedruckte Form abgefordert werden. (Ausgegeben am 13.08.2018) Anlage Kleine Anfrage 7/1850 vom 3. Juli 2018,Swen Knöchel (DIE LINKE) landesverwaltungsamt Haushalt beschlossen bis Haushalt 2017 Landkreis / Gemeinde Ausgleich ja/nein 30.06.2018 ja/nein beanstandet ja/nein Dessau-Roßlau ja ja nein HalleJSaale) ja ja nein Landeshauptstadt Magdeburg ja -

Check Delivery Zones

Postleitzahlen Bereichsname Mindest. Betrag Zustellgebühr (delivery charge) (Postal codes) (Area Name) für die Lieferung (min. amount for delivery) 04610 Meuselwitz 25.00 0 06679 Hohenmölsen 35.00 0 06679 Hohenmölsen-Aupitz 25.00 0 06679 Hohenmölsen-Granschütz 25.00 0 06679 Hohenmölsen-Keutschen 20.00 0 06679 Hohenmölsen-Oberwerschen 25.00 0 06679 Hohenmölsen-Rössuln 20.00 0 06679 Hohenmölsen-Taucha 20.00 0 06679 Hohenmölsen-Werschen 25.00 0 06679 Hohenmölsen-Zembschen 25.00 0 06682 Teuchern 25.00 0 06882 Teuchern-Deuben 18.00 0 06682 Teuchern-Dippelsdorf 20.00 0 06682 Teuchern-Gröbitz 20.00 0 06682 Teuchern-Kössuln 20.00 0 06682 Teuchern-Krauschwitz 20.00 0 06682 Teuchern-Naundorf 20.00 0 06682 Teuchern-Oberschwöditz 18.00 0 06682 Teuchern-Reußen 25.00 0 06682 Teuchern-Runthal 18.00 0 06682 Teuchern-Schortau 20.00 0 06682 Teuchern-Unternessa 20.00 0 06682 Teuchern-Wernsdorf 18.00 0 06711 Zeitz-Luckenau 15.00 0 06711 Zeitz-Nonnewitz 12.00 0 06711 Zeitz-Unterschwöditz 12.00 0 06712 Döschwitz 15.00 0 06712 Göbitz 15.00 0 06712 Giebelroth 20.00 0 06712 Gutenborn-Bergisdorf 15.00 0 06712 Gutenborn-Frauenhain 15.00 0 06712 Gutenborn-Golben 15.00 0 06712 Gutenborn-Lonzig 15.00 0 06712 Gutenborn-Ossig 15.00 0 06712 Gutenborn-Röden 15.00 0 06712 Kretzschau 15.00 0 06712 Kretzschau-Gladitz 10.00 0 06712 Kretzschau-Hollsteitz 15.00 0 06712 Schnaudertal-Dragsdorf 20.00 0 06712 Schnaudertal-Nedissen 15.00 0 06712 Zeitz 7.00 0 06712 Zeitz-Geußnitz 15.00 0 06712 Zeitz-Loitsch 20.00 0 06712 Zeitz-Stockhausen 15.00 0 06712 Zeitz-Suxdorf 20.00 0 06712 -

Demografische Basisdaten Burgenlandkreis

Herausgeber: Landratsamt Burgenlandkreis Dezernat III Stabsstelle Sozialplanung 1. Auflage 2017 Redaktion: Ralf Michel, Juliane Superka Autor: Juliane Superka Gestaltung der thematischen Karten: Lars Mächtig Redaktionsschluss: 07.06.2017 Auskünfte erhalten Sie unter: 03445-731362 [email protected] Postanschrift: Landratsamt Burgenlandkreis Dezernat III Stabsstelle Sozialplanung Postfach 1151 06601 Naumburg Vervielfältigungen (auch auszugsweise) sind nur mit Quellenangabe gestattet. Zitierhinweis: Stabsstelle Sozialplanung (Hrsg., 2017), Burgenlandkreis, Demografische Basisdaten, 1. Journal, Basisjahr 2015; 1. Auflage, Naumburg (Saale). 2 3 als „[…] moderner Landkreis mit starker Identität, großer Anzie- hungskraft, hohem Vernetzungsgrad“1 verkörpert neben einer weltoffenen und unternehmer- freundlichen Umgebung auch eine „l(i)ebenswerte und sichere Heimat für alle Bevölkerungs- gruppen und Generationen“2. stellt ein entscheidendes Merkmal kommunaler Sozialpolitik dar und prägt passge- naues, kommunales Handeln sowie jenes der örtlichen Leistungserbringer verschiedener Professionen. Dadurch kann auf die differenzierten Problemlagen, denen Bürger gegenüber- stehen, reagiert werden. Kommunale Sozialpolitik vernetzt dabei Strukturen, Produkte und Dienstleistungen unterschiedlicher Akteure innerhalb der sozialpolitischen Handlungsfelder (z. B. Soziale Infrastruktur, Integration, Bildung, Wohnen und Quartiersentwicklung).3 repräsentiert ein wichtiges Instrument zur Steuerung nachhaltiger kom- munaler Sozialpolitik, um Trends frühzeitig zu -

Namen Und Übersetzung Namenkundliche Informationen (NI) 107/108

Deutsche Gesellschaft für Namenforschung (GfN) Philologische Fakultät der Universität Leipzig Namenkundliche Informationen (NI) 107/108 (2016) Schwerpunktthema Namen und Übersetzung Herausgegeben von Susanne Baudisch (Dresden), Angelika Bergien (Magdeburg), Albrecht Greule (Regensburg), Karlheinz Hengst (Leipzig/Chemnitz), Dieter Kremer (Trier/Leipzig), Dietlind Kremer (Leipzig) und Steffen Patzold (Tübingen) Redaktion Dieter Kremer Leipziger Universitätsverlag 2016 Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons-BY 3.0 Deutschland Lizenz. http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/de/ Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Texte und Abbildungen der Online-Ausgabe stehen (soweit nicht anders gekennzeichnet) unter einer Creative Commons Namensnennung 3.0 Unported Lizenz (CC BY 3.0): http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) Herausgegeben im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Namenforschung e.V. und