Naturschutzkonzept Für Den Forstbetrieb Neureichenau

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ausgabe 09/2020

WAS SIE WISSEN SOLLTEN! WAS SIE WISSEN SOLLTEN! www.neureichenau.de Nr. 09 09. September 2020 Verantwortlich: Bürgermeisterin Kristina Urmann Nächste Ausgabe: 07. Oktober 2020 Gemeinderatssitzung: 14. September 2020 Geschäftseröffnung Cindy´s Lädchen Am Samstag, den 01. August 2020, war die Neueröffnung von Cindy´s Lädchen in Klafferstraß 42. Es gibt dort alles was das Herz begehrt – Alles Rund ums Pferd, Baby- und Kinderbedarf, Geschenkeecke, ein kleines Angebot von Marstall und Mühldofer Pferde Futter, liebevoll hergestellte Geschenke, auch eine Regalvermietung wird angeboten. Die Gemeinde Neureichenau wünscht zur Geschäftseröffnung alles Gute, viel Erfolg und viele zufriedene Kundinnen und Kunden. Mo: 09:00 – 11:30 Uhr & 15:00 – 19:00 Uhr Di: 14:00 – 19:00 Uhr Mi: geschlossen Do: 15:00 – 19:00 Uhr Fr: 14:30 – 19:00 Uhr Von links .: 1. Bürgermeisterin Kristina Urmann, Geschäftsinhaberin Cindy Kovac, Sa: 09:00 – 13:00 Uhr Foto: Cindy´s Lädchem und nach Vereinbarung / Telefon: 0170 9624024 Quälspass am Dreisessel 2020 In Anlehnung an die normalerweise in Neureichenau am Dreisessel stattfindende Großveranstaltung „Tag des Sports“ mit knapp 1000 sportbegeisterten Teilnehmern und ebenso vielen Zuschauern wird das Event im Corona-Jahr in gänzlich anderem Format vom 19. September bis 4. Oktober 2020 durchgeführt. Nach dem Motto „Zwei Berge – Eine Region – Ein Event“ veranstaltet der Landkreis Freyung-Grafenau in Kooperation mit dem Landkreis Deggendorf und den Gemeinden Neureichenau und Zenting den Virtuellen Quälspass im Bayerischen Wald. Das Ziel der Veranstaltung ist im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten den Bürgerinnen und Bürgern unserer Region ein neues, außergewöhnliches Freizeitangebot für Freunde, Familie und Firmen zu bieten. Zudem wird der gesamte Erlös aus den Startgebühren voll umfänglich in der Region gespendet. -

Gemeindenachrichten

Gemeinde- und Urlauberzeitung der Nationalparkgemeinde Sankt Oswald - Riedlhütte Ausgabe 118- Januar 2021 Gemeindenachrichten: Foto: Christina Graf, St. Oswald. Die Gemeinde informiert Neujahr Wir gratulieren / Wir trauern Das alte Jahr vergangen ist, das neue Jahr beginnt. Ein neues Jahr, ein neues Glück. Wir danken Gott zu dieser Frist. Wir ziehen froh hinein. Aus den Pfarreien Wohl uns, dass wir noch sind! Und: Vorwärts, vorwärts, nie zurück! Wir sehn aufs alte Jahr zurück, Das soll unsre Lösung sein. Aus dem Kultur- und Vereinsleben und haben neuen Mut. August Heinrich Hoffmann von Fallersleben Ein neues Jahr, ein neues Glück. Veranstaltungen Die Zeit ist immer gut. 1 Neujahrsgrüße des Bürgermeisters „Das neue Jahr sieht mich freundlich an, und ich lasse das alte mit sei- Über dieses können bestimmte Anträge und Formulare online bear- nem Sonnenschein und Wolken ruhig hinter mir.“ beitet und eingereicht werden, somit entfällt der Weg ins Rathaus. (Johann Wolfgang von Goethe) - Die Asphaltierungsarbeiten im gesamten Gemeindegebiet müssen weiter voran getrieben werden, damit der Verfall unserer Straßen ein- Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, gedämmt wird. Dieses wird uns noch viele Jahre begleiten, da wir uns, Ihnen allen wünsche ich ein gutes, glückli- aufgrund der über Jahre bestehenden angespannten Haushaltslage, ches und vor allem gesundes Jahr 2021! weit im Verzug befinden. Ich hoffe, dass Sie alle, trotz der enormen Ein- - Auch unsere Brückenbauwerke, die sich überwiegend im westlichen schränkungen des öffentlichen und privaten Gemeindeteil befinden, müssen teilweise erneuert oder zumindest Lebens, ein schönes und besinnliches Weih- renoviert werden. nachtsfest feiern konnten. Wie sie sich bestimmt denken können, kosten all diese Maßnahmen Das Jahr 2021 wird sowohl aus gesellschaftlicher als auch aus finanzi- viel Geld und können auch nicht alle im kommenden Jahr abgeschlos- eller Sicht für uns alle eine große Herausforderung werden. -

Ferienmagazin Neureichenau.Indd

Das aktuelle TIPP Gastgeberverzeichnis Herzlich Willkommen oder auf gut bayerisch „Grüß Gott“ im Dreiländereck Bayerischer Wald Im Süden des Bayerischen Waldes, dort wo Bayern, Böhmen und Oberösterreich aneinander gren- zen, liegt die Ferienregion Dreiländereck Bayerischer Wald. Ein Urlaub bei uns verscha t Ihnen die einmalige Gelegenheit, stressfrei Aus üge und Unternehmungen in drei Ländern zu machen. In kurzer Anfahrtszeit erreichen Sie den Nationalpark Bayerischer Wald mit seinem Baumwipfelpfad und „Baumei“ sowie das Tierfreigelände. Oberösterreich lockt mit seiner quirligen Landeshaupt- stadt Linz, die Sie unter anderem von Passau aus, auf der Donau per Schi erreichen können. Täglich fahren Züge ab der Bahnstation Haidmühle-Nové Udoli entlang der Moldau in den Böh- merwald. Das ist nur eine kleine Aufzählung an Unternehmungsmöglichkeiten. In diesem Freizeit- führer haben wir für Sie eine Fülle an Möglichkeiten gesammelt, um Ihnen die Urlaubsplanung so einfach wie möglich zu machen. Zu Beginn möchten wir Ihnen das Wahrzeichen unserer Ferienregion vorstellen – den Haidel-Aussichtsturm. Nachdem die ersten beiden Aussichtstürme, 1. Turm 15 m hoch, Einweihung 1928 und 2. Turm 25 m hoch, Einweihung 1979, wegen Baufälligkeit abgerissen werden mussten, erhielt der jetzige Turm am 27. Juni 1999 seine Weihe. Es war ein Gemeinschaftswerk der Arbeitsgemeinschaft Dreiländereck und der Waldvereinssektion Leopoldsreut. Weit in böhmische Ge lde hinein, hinunter ins Mühlviertel und hinaus zur Donau- ebene reicht die Sicht. Im Herbst, wenn warme Föhnwinde über die Alpen vordringen und die Luft klar ist, bildet die Alpenkette den Horizont. Eine informative Panoramatafel erläutert all die umliegenden Orte, Berge und Hügel von nah bis fern. Sternförmig führen Wanderwege durch herrliche Naturlandschaft von den anliegenden Ge- meinden zum Haidel. -

Was Sie Wissen Sollten!

WAS SIE WISSEN SOLLTEN! www.neureichenau.de Nr. 08 15. Juli 2020 Verantwortlich: Bürgermeisterin Kristina Urmann Nächste Ausgabe: 09. September 2020 Gemeinderatssitzung: 20. Juli 2020 in der Turnhalle Vorsitzender Josef Kern des Kreisverbandes FRG des Gemeindetags wiedergewählt – Urmann Vertreterin Waldkirchen. "Ellbogencheck" statt Händeschütteln, Abstand wahren statt Umarmung – vieles war anders als sonst bei der konstituierenden Sitzung des Kreisverbandes Freyung-Grafenau des Bayerischen Gemeindetages im Waldkirchner Bürgerhaus. Doch am Ende zählt das Ergebnis. Und das hat in Niederbayern ein Alleinstellungsmerkmal: Denn Neureichenaus Bürgermeisterin Kristina Urmann ist nach ihrer Wahl zur stellvertretenden Vorsitzenden die einzige Frau in Niederbayern in derartiger Position. Die Nachfolgerin von Eduard Schmid (Ex-Bürgermeister von Hohenau) erhielt 27 von möglichen 28 Stimmen. 1. Vorsitzender bleibt Innernzells Bürgermeister Josef Kern (26 Stimmen). Wahlberechtigt war jeder Bürgermeister der 25 Kommunen im Landkreis, die vier Verwaltungsgemeinschaften hatten eine Zusatzstimme. Da aus Fürsteneck niemand anwesend war, gab es also 28 Gesamtstimmen Auch die Wahl der weiteren Vorstandsmitglieder stand auf der Agenda. So ist Fritz Raab (Bürgermeister Hinterschmiding) zum Kassier gewählt worden, Carolin Pecho (Bürgermeisterin Ringelai) zur Schriftführerin. Den Rechnungsprüfungsausschuss bilden Max König (Bürgermeister Saldenburg) und Martin Behringer (Bürgermeister Thurmansbang). Alle drei Abstimmungen per Handzeichen endeten ohne Gegenstimme. Auch die Vertreter von Kern und Urmann für den Planungsausschuss des Regionalen Planungsverbands Donau-Wald (RPV) galt es zu bestimmen. Bei der konstituierenden Sitzung des Kreisverbandes FRG des Bayerischen Gemeindetags: der bisherige So fiel die Wahl auf den neuen Röhrnbacher Bürgermeister Leo Meier stellvertretende Kreisvorsitzende Eduard Schmid (v. l.), sowie Fritz Raab (Hinterschmiding). seine Nachfolgerin Kristina Urmann, RPV-Stellvertreter Leo Meier, Kreisverbandsvorsitzender Josef Kern, Dr. -

Tag Des Sports Neureichenau Samstag, 16. Juli 2011

Tag des Sports Neureichenau Samstag, 16. Juli 2011 O F F I Z I E L L E E R G E B N I S L I S T E Kampfgericht Technische Daten Wettkampfleiter: Johannes Bableck Streckenlängen: 13.0 km, 9.5 km Rennleiter: Baptist Resch Höhenunterschied (HD): 650m Streckenchef: Bernhard Pöschl Wetter: sonnig Temperatur: 22°C Rang StNr Name Jg Vbd Verein Laufzeit Rückstand Mountainbike U16 weiblich, 13.0 km 1 301 LANG Sophie 98 WSV-DJK Rastbüchl 4 1:14:31.7 2 300 GRINNINGER Sophia 01 WSV-Mitterfirmiansreut 1:35:27.3 20:55.6 3 302 FRIEDL Vanessa 97 * Blackmountain Cyclist Racing T 1:51:05.9 36:34.2 Mountainbike U16 männlich, 13.0 km 1 304 WALLISCH Lukas 95 * RSC Waldkirchen/ PEMARALU 1 48:32.9 2 307 BRANDL Benedikt 98 Sparte Ski SV Röhrnbach 55:58.7 7:25.8 3 305 RESCH Cajetan 96 Holz Resch 1 56:13.0 7:40.1 4 522 ART Elias 97 59:20.6 10:47.7 5 309 PANGERL Marcel 97 WSV-DJK Rastbüchl 6 1:01:33.8 13:00.9 6 308 PETER Fabian 97 Fischergrün 1 1:03:24.0 14:51.1 7 303 GRINNINGER Simon 99 WSV-Mitterfirmiansreut 1:26:26.5 37:53.6 Mountainbike Ü16 weiblich, 13.0 km 1 528 HOFMANN Roswita 74 RSV Passau 46:02.2 2 311 GRAF Elisbeth 65 * FIT 4 YOU FREYUNG 1 51:07.5 5:05.3 3 323 KÖHLER Monika 67 Team Zeitlos 1 51:26.3 5:24.1 4 333 WIMMER Sonja 81 WSV-DJK Rastbüchl 4 51:26.6 5:24.4 5 331 PUPETER Tina 72 WSV-DJK Rastbüchl 4 52:12.2 6:10.0 6 346 WEBER Petra 72 * RSC Waldkirchen/ PEMARALU 1 53:05.7 7:03.5 7 342 SCHMID Johanna 60 * FC Thyrnau 56:20.4 10:18.2 8 321 JAKOB Andrea 73 PARAT 56:37.3 10:35.1 9 337 ANGERER Angela 71 mi&ro 1 56:39.3 10:37.1 10 319 STEINMÜLLER Birgit 71 -

Bayerwaldloipe

Bayerwaldloipe Bayerwaldloipe Langlauferlebnis vom Arber durch den Unser Tipp: Entlang der Strecke durchqueren Sie den ersten deut- Nationalpark zum Dreisessel – Höhe 750 - 1050 m schen Nationalpark Bayerischer Wald. Zahlreiche Einrichtungen und Führungsangebote ermöglichen es dem Besucher, diesen ein- Die Bayerwaldloipe (ca. 150 km) ist die direkte Verbindung der zigartigen Wald zu erleben. Das Motto „Natur Natur sein lassen“ gemeindlichen Loipenangebote vom Arber-/Ossergebiet durch die steht hier im Vordergrund. Nationalparkregion zum Dreisessel. Der Skiwanderweg ist nur in www.nationalpark-bayerischer-wald.de einer Richtung von Norden nach Südosten ausgeschildert. Er ist gekennzeichnet mit einer Schneefl ocke! Kontakt Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn Sie zur Schonung der Natur Straßenüberquerungen bzw. kurze Fußwege in Kauf nehmen Nationalparkgemeinden Bayerischer Wald müssen, um den nächsten Loipenanschluss zu erreichen. Dafür Kaiserstraße 13, 94556 Neuschönau werden Sie mit einer wunderbaren, fast unberührten Landschaft Telefon 08558/91021, Fax 08558/92123 entschädigt, die Sie in einer reizvollen Abwechslung von Waldge- [email protected] bieten und Freifl ächen mit guter Fernsicht genießen www.nationalparkregion.de können. Tourismusverband Ostbayern e.V. Strecken 150 km, überwiegend klassisch Kostenloses Infotelefon: 0800/1212111 Schwierigkeit überwiegend mittelschwer [email protected] www.bayerischer-wald.de 3-teiliges Kartenset; Sie erhalten es unter Schneetelefon: 08558/91021 Loipenplan Tel. 08558/91021 für den aktuellen Schneebericht der Bayerwaldloipe. [email protected] 10 | Loipenführer Bayerischer Wald Loipenführer Bayerischer Wald | 11 Bayerwaldloipe Lohberg - Bayerisch Eisenstein -- 11 km -- Spiegelau - Riedlhütte - St. Oswald -- 10 km -- Verlauf: Vom Langlaufzentrum Lohberg/Scheiben (1.050 m) Verlauf: Die Loipe führt durch den Ort Spiegelau hindurch, steht die ca. 9 km lange Skiwanderloipe Eggersberg-Scheiben vorbei am Weiler Jägerfl eck und der Martinwiese im Nati- zur Verfügung. -

Bayerwaldloipe

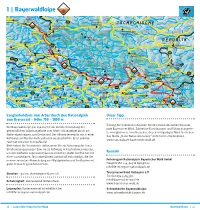

1 | Bayerwaldloipe Langlauferlebnis vom Arber durch den Nationalpark Unser Tipp: zum Dreisessel – Höhe 750 - 1050 m Entlang der Strecke durchqueren Sie den ersten deutschen National- Die Bayerwaldloipe (ca. 150 km) ist die direkte Verbindung der park Bayerischer Wald. Zahlreiche Einrichtungen und Führungsangebo- gemeindlichen Loipenangebote vom Arber-/Ossergebiet durch die te ermöglichen es dem Besucher, diesen einzigartigen Wald zu erleben. Nationalparkregion zum Dreisessel. Der Skiwanderweg ist nur in einer Das Motto „Natur Natur sein lassen“ steht hier im Vordergrund. Richtung von Norden nach Südosten ausgeschildert. Er ist gekenn- www.nationalpark-bayerischer-wald.de zeichnet mit einer Schneefl ocke! Bitte haben Sie Verständnis dafür, wenn Sie zur Schonung der Natur Straßenüberquerungen bzw. kurze Fußwege in Kauf nehmen müssen, um den nächsten Loipenanschluss zu erreichen. Dafür werden Sie mit Kontakt einer wunderbaren, fast unberührten Landschaft entschädigt, die Sie in einer reizvollen Abwechslung von Waldgebieten und Freifl ächen mit Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH guter Fernsicht genießen können. Hauptstraße 2-4, 94518 Spiegelau [email protected] Strecken: 150 km, überwiegend klassisch Tourismusverband Ostbayern e.V. Telefon 0941 585390 Schwierigkeit: überwiegend mittelschwer [email protected] www.bayerischer-wald.de Loipenplan: Kartenmaterial ist erhältlich bei Schneebericht Bayerwaldloipe: [email protected] www.schneebericht-bayern.de 10 | Loipenführer Bayerischer Wald Bayerwaldloipe | 11 1 | Bayerwaldloipe Lohberg - Bayerisch Eisenstein -- 11 km -- Spiegelau - Riedlhütte - St. Oswald -- 10 km -- Verlauf Verlauf Vom Langlaufzentrum Lohberg/Scheiben (1.050 m) steht die ca. 9 Die Loipe führt durch den Ort Spiegelau hindurch, vorbei am Weiler km lange Skiwanderloipe Eggersberg-Scheiben zur Verfügung. Vom Jägerfleck und der Martinwiese im Nationalpark nach Riedlhütte. -

Adalbert Stifter Radweg

WALDKIRCHEN Bus und Rad Zum Stifter Geburtshaus... J A N D E L S B R U N N Der öffentliche Busnahverkehr ... schlängelt sich der Radweg von Haidmühle zum Grenzüber- Noch mehr Radeln? Von Waldkirchen aus läuft der Radweg weiter bis ins Ilztal nach gang nach Tschechien (kurz nach dem Grenzübergang Anschluss NEUREICHENAU RBO bietet eine Fahrrad- Fürsteneck, es bestehen Verbindungswege nach Passau und zur Tour für Mountainbiker zum Plöckensteinsee) und dann weiter HAIDMÜHLE beförderung auf der Strecke Hauzenberg. nach Tusset. In Tusset haben Sie Anschluss zu einer weiteren Passau – Waldkirchen – Haid- Die Schwierigkeitsgrade der Radwanderwege rund um Haidmühle mühle – Bischofsreut in den schönen Tour „Familientour ins böhmische Nachbarland“. schwanken von familienfreundlich (z.B. Adalbert-Stifter-Radweg) Sommermonaten Juni bis Oktober Ab Tusset geht es weiter über Černý Kŕiž, begleitet von schönen bis hin zu anspruchsvollen Mountain-Bike-Touren, die allgemein an Sonn- und Feiertagen an. Blicken auf die Moldau, nach Nova Pec. In Nova Pec beginnt der als Herausforderung für ambitionierte Biker gelten: Reservierung unter: 0851/756370. Moldaustausee (Lipno). Nach Überquerung der Moldau biegen Sie in Bela rechts ab auf eine Nebenstrasse über Hory nach • Nationalpark-Radweg 108 km/1.400 hm nach Ferdinandstal Entspannung nach der Tour im Karoli Badepark. Pernek. Die letzten 3 km bis Oberplan verlaufen etwas unange- via Bucina (Buchwald) Sehenswürdig: nehm auf der Autostrasse. Mehrmals täglich können Sie in Tsche- • Donau-Wald-Radweg 65 km/800 hm Obernzell Waldkirchen • Großer Marktplatz chien auch den Diesel-Triebwagen mit Radanhänger benutzen. • Dreiländer-Radweg 53 km/450 hm (Rundkurs, Anbindung an • Gartenschau-Rundweg Grenzlandweg Kollerschlag) Adalbert • Museum „Goldener Steig“ Das Adalbert-Stifter-Geburtshaus beherbergt ein Museum. -

Coarse Woody Debris Management with Ambiguous Chance Constrained Robust Optimization

Article Coarse Woody Debris Management with Ambiguous Chance Constrained Robust Optimization Fabian Härtl and Thomas Knoke * Institute of Forest Management, TUM School of Life Sciences Weihenstephan, Technische Universität München, Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 2, 85354 Freising, Germany; [email protected] * Correspondence: [email protected] Received: 7 May 2019; Accepted: 6 June 2019; Published: 13 June 2019 Abstract: Coarse woody debris (deadwood) serves as a dwelling space for many rare species, and is therefore a most important factor to ensure diversity in forest ecosystems. However, wood from forest ecosystems is also needed for construction and heating. Therefore, a forest enterprise has to simultaneously incorporate the provision of suitable habitats, as well as the production of wood into their long-term management plans. If the owner wants to fulfil such multiple objectives in an effective way, the providing of ecosystem services can be included in economic planning. Applying computer aided robust optimization techniques, we optimized the provision of deadwood for two exemplary enterprises in East Bavaria, Germany. The results show that high amounts of deadwood provision can cause severe opportunity costs for the forest owner. These costs highly depend on the tree species, the sorting strategy and the time horizon, in which the deadwood objective is reached. Low deadwood targets up to 5 m3 ha−1 can be provided most cost-effectively with crown material, while higher targets (20 m3 ha−1 and more) are better achieved with heavy timber grades or the provision of total trees. The novelty of our research is the inclusion of deadwood targets in a risk-considering optimization tool on enterprise level. -

Informationsbroschüre Für Neubürger, Bürger Und Gäste Inhaltsverzeichnis

Zahlen, Daten, Fak ten Freyung von A bis Z Vereine www.freyung.de Informationsbroschüre für Neubürger, Bürger und Gäste Inhaltsverzeichnis Vorwort .........................................¦ Freyung gestern ..................................§ ...und heute...................................... ¨ freYfahrt ........................................ª Traumkulisse für Brautpaare – Das Schramlhaus ........® Volksmusikakademie in Bayern .....................¯° Bayerische Landesgartenschau °¦ in Freyung........ ¯ Zahlen, Daten, Fakten............................. ¯¦ Stadtrat Freyung .................................¯§ Jürgen Dörrer Stadtverwaltung Freyung ..........................¯¨ Freyung von A bis Z Kinder- und Jugendarzt Ärzte ......................................18 Ärztl. Notfalldienst, Abschleppdienst, Apotheken, Neuropädiatrie Ausflugsfahrten, Augenoptik ...................19 Autoreparatur werk stätten/Reifenservice Autoverleih, Schulgasse 7a · 94078 Freyung Bahn, Banken/Geldautomaten, Behörden......... 20 Tel. 08551 · 91 45 45 Behörden, Bogenschießen und -baukurse, Brautmo- mail: [email protected] den, Buchberger Leite, Buchhandlung, Büchereien . .21 www.bvkj.de/doerrer Busbahnhof, Drogerie, E-Bike, E-Fahrzeuge, Eishalle, Ergotherapie, Fahrradverleih ............22 Öffnungszeiten: Fitnessstudio, Foto, Freibad, Friseure, Fundamt, Montag bis Donnerstag 7.30 - 12 Uhr Montag, Dienstag, Donnerstag 14.30 - 17 Uhr Gastronomie................................ 23 Freitag 7.30 - 15 Uhr sowie nach Vereinbarung Glashütte, Hallenbad, Heilpraktiker, -

September 2018 – Januar 2019 Inhalt

September 2018 – Januar 2019 Inhalt Vorwort .........................................................................................................................3 Religion und Glaube .............................................................................5 Lebensgestaltung und Erziehung .................................................... 11 Gesundheit und Ernährung .............................................................. 23 Kreatives und Kultur ......................................................................... 43 Länder und Völker .............................................................................. 51 Gesellschaft und Politik .................................................................... 71 Natur und Technik ............................................................................. 75 Fort- & Weiterbildung ....................................................................... 85 KEB im Bistum Passau ....................................................................... 87 Terminübersicht ...............................................................................................91 Geschäftsbedingungen .....................................................................................100 Impressum ..............................................................................................................103 Abkürzungen HNKKJ Haus der Natur Kultur Kunst und Jugend KAB Katholische Arbeitnehmerbewegung KDFB Katholischer Deutscher Frauenbund KEB Katholische Erwachsenenbildung PGR Pfarrgemeinderat -

Šumava – Bayerischer Wald/Unterer Inn – Mühlviertel

Crossing the borders. Studies on cross-border cooperation within the Danube Region The Euroregion Šumava – Bayerischer Wald/Unterer Inn – Mühlviertel Contents 1. Introduction ......................................................................................................................... 2 2. Development of cross-border cooperation .......................................................................... 5 2.1 The development of the Euroregion Šumava-Bayerischer Wald/Unterer Inn- Mühlviertel ..................................................................................................................... 6 3. Geographical characteristics of the area .............................................................................. 8 4. Organisational and institutional structures, activities ......................................................... 16 4.1 The emergence of the institution as a single cross-border unit ................................ 16 4.2 Spatial definition and membership in the Euroregion ............................................... 17 4.3 Organisational structure .............................................................................................. 19 4.4 Main activities .............................................................................................................. 21 5. Composition of the working group ..................................................................................... 23 6. Main activity fields ............................................................................................................