Rapporto Ambientale

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Pearl of Lake Como

A B C D E F G H I MAP 1 COMO LOC. RONCHI 1 1 VERGONESE LOC. CRELLA The Pearl of Lake Como LOC. CROTTO VILLA TROTTI S. GIOVANNI 2 P “The most exclusive 2 resort on Lake Como. GUGGIATE So beautiful, so breathtaking, VILLA TRIVULZIO GERLI so comfortable, so unique. MULINI DEL PERLO LOPPIA you’ll feel in heaven. 3 3 VILLA SUIRA MELZI LAGO DI COMO CIVENNA S. PRIMO That’s Bellagio!” MAGREGLIO P ERBA SCEGOLA LIDO TARONICO AUREGGIO CASATE 4 4 P BORGO VISGNOLA P REGATOLA BUS VILLA PARKING P SERBELLONI S. MARTINO VILLA GIULIA PESCALLO PUNTA SPARTIVENTO 5 OLIVERIO 5 S. VITO O ECC LAGO DI LECCO L A B C D E F G H I MAP OF THE CENTRE OF BELLAGIO Boat Terminal Letter Box Imbarcadero Buca delle lettere Car Ferry Terminal Autotraghetto Tourist Office / Ufficio Informazioni Tel. e Fax +39.031.950.204 Bus Terminal Fermata autobus PromoBellagio Office Public toilets Ufficio PromoBellagio Bagni pubblici Tel. e Fax +39.031.951.555 Pharmacy [email protected] Farmacia www.bellagiolakecomo.com T U V W X Y Z GIARDINI DI VILLA MELZI L I D O DI V I A BELLAGIO P . C A R C A N O 1 LAGO 1 LUNGOLA DI COMO R I O EU RO P A P L U N G O L A R IO M A R C O N I CAR FER RY TERMINAL TOURIST OFFICE / UFFICIO INFORMAZIONI BOAT TERMINAL / IMBARCADERO 2 P 2 I MAZZIN PIAZZA A M P O O I O A R I F R E A I F T N D A R A A O I S R N I R U L L V U E NG MANZONI A OLARIO A N A L O C I N R E V M L G O A M P PHARMACY A M C A T PARCO T FARMACIA I I L I C O MUNALE L E I A I A C E N T R A L A V N S N S I O I A A A D A T T T T N ELL A B R BIBLIOTECA ALI ALI ALI ALI G S S S S VIA ER A VIA E. -

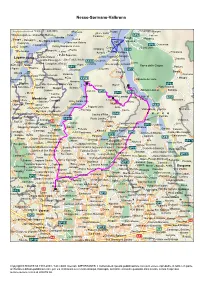

Crystal Reports Activex Designer

Nesso-Sormano-Valbrona 55 kmkm (1(1 :: 240.000)240.000) Piazzo Vendrogno Margno Porlezza Bene Lario Bosco Luganese OrlinoSan Mamete Cima Cardano SP62 Taceno Valsolda Croce Perledo Parlasco Bioggio Massagno Rescia Bre Sopra Lugano Lago di Varenna Cassarate Claino con Osteno Como SP65 Cortenova Castagnola Verna Ramponio Verna Lucino Lugano Griante Esino Lario Intignano SS36 Certenago Ramponio Ponna Caprino Laino Azzano Rogaro Bellagio Primaluna Pellio Superiore Lanzo d'Intelvi Lenno Regatola Aureggio Lugano Como Introbio Località Passeggeti San Fedele Intelvi Casate Cadepiano SS340 Ossuccio Arogno Castiglione d'Intelvi Colonno Lierna Barbengo Melide Pigra Oliveto Lario Limonta SP13 Parco delle Grigne Pasturo Figino Bissone Casasco d'Intelvi Dizzasco Lezzeno SP72 Barzio Olivella 2 Civenna Ovrascio Cremeno Brusino Arsizio Monte Generoso Perla Maggio Arbostora Melano Scudellate SS583 Mandello del Lario Almanno Nesso Serpiano Mte. Generoso Bellva Vista SP62 2. Nesso, I Veleso Barni Riva San Vitale Capolago Muggio Brienno 4. Onno Piani Resinelli Cabbio Abbadia Lariana Ballabio Careno SP44 SP46 Meride Casima SP41 Tremona Laglio Sormano Lasnigo Lago di Mendrisio Bruzella Osigo SP63 Arzo 3. Sormano, I Lecco Morterone Viggiù Salorino Caneggio Urio Carate Urio Visino Rancate Mudronno Ligornetto Obino Moltrasio SS36 Gorla Sagno Torno Faggeto Lario Asso Stabio Genestrerio Valmadrera Lecco Brumano Mezzana Fontanella Piazzago Canzo Gaggiolo (Dogana) SP40 L e c c o San Antonino-Dosso Cernobbio Caslino d'Erba Ronago Fucina Pescate Malpaga SS583 Ponte Lambro -

Ecoinformazioni Afica Malima Afica Como

Ecoinformazioni da fare • Mensile • Tariffa R.O.C.: Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, DCB (Como) • Direttore responsabile Gianpaolo Rosso • Stampa Grafica Malima eco Como informazioni TEMA | CRTZeeRq TYVdf`_R 364| GEN |06 364 | GENNAIO | 2006 ECOINFORMAZIONI mensile della provincia di Como via Anzani, 9 22100 Como tel 031.268425 fax 178.2203720 [email protected] www.ecoinformazioni.it Sede legale Il peggio di Como via Anzani, 9 22100 Como Direzione GIANPAOLO ROSSO Antonia Barone, Gianpaolo Rosso Redazione Barbara Battaglia, Fabio Cani, Elena Capizzi, Luciana Carnevale, Mara Cavalzutti, Bisogna avere il coraggio di ammetterlo. Non sono solo i gerarchi: a Como esiste Tatiana Cerutti, Laura De anche un popolo del razzismo e della xenofobia. Non si tratta solo di Faverio, Borghezio, Agazio, Patrizia Di Grammatica, c’è di più. Alla fine del 2005 nel Consiglio comunale, ma anche nelle chiese Giuseppe, Francesca Di Mari, Laura Foti, Micaela con Maggiolini, questa parte della città ha trovato il modo, ancora una volta, di fare Landoni, Danilo Lillia, sentire la propria voce: insulti, odio, presunzione tronfia di una superiorità culturale, Marco Lorenzini, Francesca sintetizzata, in aperto oltraggio al Cristianesimo, nella loro presunta “cristianità”. Nieto, Bruno Perlasca, Ed è proprio la presenza degli squadristi della Lega in alcune sedute del Consiglio comu- Jorma Peverelli, Paolo Portoghese, Rossella Rizza, nale che ci ha fatto più paura. Nei loro occhi cattivi, prima che nelle miserabili parole, Andrea Rosso, Lorenzo abbiamo letto tutto il pericolo che la bestia leghista, pur agonizzante, costituisce. -

Fascia Modificata

AMPIEZZA FASCIA FASCIA Nome Corpo Idrico Codice Corpo Idrico STATO ECOLOGICO STATO CHIMICO INERBITA 2019 MODIFICATA (metri) (si/no) Abbioccolo (Torrente) IT03N008060004011LO BUONO BUONO 3 NO Acqua Rossa (Roggia) IT03POAD3SEARCLO SUFFICIENTE BUONO 3 SI Acqualina (Torrente) IT03N008001023011LO SUFFICIENTE BUONO 3 NO Acquanegra (Torrente) IT03N0080980011LO SUFFICIENTE BUONO 3 SI Acque Alte (Canale) IT03POOG3AACA1LO SUFFICIENTE BUONO 3 SI Adda - Serio (Canale) IT03POAD3SEASCA1LO SUFFICIENTE BUONO 3 NO Adda (Collettore) IT03POAD3ACCA1LO SCARSO BUONO 5 NO Adda (Fiume) IT03N00800110LO BUONO BUONO 3 NO Adda (Fiume) IT03N00800111LO BUONO BUONO 3 NO Adda (Fiume) IT03N00800112LO SUFFICIENTE BUONO 3 NO Adda (Fiume) IT03N00800113LO SUFFICIENTE BUONO 3 SI Adda (Fiume) IT03N0080011LO BUONO BUONO 3 NO Adda (Fiume) IT03N0080012LO SUFFICIENTE BUONO 3 NO Adda (Fiume) IT03N0080013LO SUFFICIENTE BUONO 3 NO Adda (Fiume) IT03N0080014ALO SUFFICIENTE BUONO 3 NO Adda (Fiume) IT03N0080014BLO SUFFICIENTE BUONO 3 NO Adda (Fiume) IT03N0080015LO SUFFICIENTE BUONO 3 NO Adda (Fiume) IT03N0080016LO BUONO BUONO 3 NO Adda (Fiume) IT03N0080017LO BUONO BUONO 3 SI Adda (Fiume) IT03N0080018LO SUFFICIENTE BUONO 3 NO Adda (Fiume) IT03N0080019LO SUFFICIENTE NON BUONO 5 NO Adda Vecchia (Torrente) IT03N008001B1LO SUFFICIENTE BUONO 3 NO Addetta (Colatore) IT03N0080440701LO SCARSO BUONO 5 NO Agna (Torrente) IT03N008060004041LO SUFFICIENTE BUONO 3 NO Agna (Torrente) IT03N008060004042LO SUFFICIENTE BUONO 3 SI Agogna (Torrente) IT03N0080036LO SUFFICIENTE NON BUONO 5 NO Agognetta di Sannazzaro -

Corriere Di Como

4 CRONACA Martedì 12 Luglio 2016 Corriere di Como La moglie di Borgonovo alla finale PANORAMA IERI POMERIGGIO «Capisco le lacrime di Ronaldo» Auto in fiamme a Tavernerio «Fallo vergognoso, ho pensato a cosa avrebbe provato Stefano» (m.d.) «So che cosa avrebbe saggio ha fatto davvero il provato Stefano e così ho giro del mondo». immaginato ciò che stesse Le lacrime di Ronaldo vivendo in quel momento hanno restituito un’im - Ronaldo». Le lacrime di magine più umana del delusione, prima ancora grande campione lusitano. che di dolore, del campione «Per trent’anni sono stata portoghese, messo quasi moglie di un calciatore - Vigili del fuoco in azione ieri pomeriggio, subito fuori gioco dal duro racconta Chantal - Sono verso le 15, a Tavernerio per un’auto che ha intervento del francese persone come tutte le al- preso fuoco (nella foto). Le fiamme si sono Payet, non hanno sorpreso tre. Hanno talenti che col- sprigionate dal motore di un’utilitaria. Sul Chantal Borgonovo, sugli tivano con molto lavoro e posto è giunto un mezzo dei pompieri partito ~ spalti dello Stade de Fran- dedizione, ma sono umani dal comando di Como. ce domenica sera durante come tutti. Le delusioni Chantal la finale degli Europei. possono essere forti, il Era stato l’attaccante pianto di Ronaldo l’ho ca- CRISI HOLCIM Borgonovo del Real Madrid a invitare pito. Per fortuna alla fine Grazie allo stadio di Saint-Denis, il Portogallo ha vinto». Il sindacato: «Cigs possibile» in occasione della finale Chantal Borgonovo non a Cristiano tra Francia e Portogallo, Cristiano Ronaldo in lacrime alla finale degli Europei dopo il duro colpo al ginocchio ha avuto occasione di in- Riprende la trattativa sindacale sulla crisi del il messaggio la moglie di Stefano Bor- contrare Ronaldo, nè pri- gruppo Holcim. -

Progetto Di Fattibilita' Tecnico Economica Per La Mitigazione Del Rischio Idrogeologico Ed Idraulico Del Torrente Cosia

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO DEL TORRENTE COSIA 9,67$ODGJUGHOOXJOLRQGLDSSURYD]LRQHGHO³3URJUDPPDSHUODSURJHWWD]LRQHGHJOLLQWHUYHQWL VWUXWWXUDOLHSULRULWDULQHOOHDUHHDULVFKLRLGURJHRORJLFRPROWRHOHYDWRQRQFKqFRQVHJXHQWLDFDODPLWjQDWXUDOL´FKH prevede di finanziare la progettazione di interventi urgenti e prioritari; 9,672LOGGJVHWWHPEUHQ³,QGLYLGXD]LRQHGHJOLHQWLDWWXDWRULGHJOLLQWHUYHQWLSUHYLVWLGDOODGJU 11 luglio 2016, n. X/5399 - programma per la progettazione degli interventi strutturali e prioritari nelle aree a ULVFKLRLGURJHRORJLFRPROWRHOHYDWRQRQFKpFRQVHJXHQWLDFDODPLWj´ Comune di Albavilla Comune di Albese con Cassano PROGETTO DI FATTIBILITA' Comune di Como Comune di Tavernerio Committente Oggetto COMUNE DI TAVERNERIO Relazione tecnico - illustrativa TAVERNERIO - VIA PROVINCIALE, 45 Data Progettista Luglio 2018 P.I.E. PIFFERI Matteo COMO - VIA CANTONIGA, 2/A Elaborato Collegio dei Periti Industriali di Como n. 2207 Scala A PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED IDRAULICO DEL TORRENTE COSIA INDICE 1. Premessa....................pag. 2 1.1 Analisi di prefattibilita` ambientale....................pag. 2 1.2 Analisi delle alternative progettuali....................pag. 3 2. Inquadramento territoriale.................... pag. 3 2.1 Tratto oggetto dello studio ....................pag. 5 2.2 Accessibilita` al torrente ....................pag. 5 2.3 Inquadramento geologico ed idraulico....................pag. 7 3. Indice degli interventi -

Giro Montano Del Lario 2013 Dettaglio Tappe E Orari Di

ASD FALCHI LECCO GIRO MONTANO DEL LARIO 2013 Staffetta no-stop - 250 km - 12.000 m D+ 7-9 giugno 2013 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FALCHI LECCO - Via S. EgiDio, 31 | 23900 Lecco (LC) Tel. 339 7393485| Web: www.asfalchi.it | E-mail: [email protected] | P. IVA e C.F.: 03011410135 DETTAGLIO TAPPE E ORARI DI PASSAGGIO Distanza Dislivello tappa Orario di passaggio: Tempo tappa Tappa Percorso tappa D+ (m) D- (m) Lecco 7/6/13 19.35 (km) 1 LECCO - ABBADIA Lecco, Val CalolDen, Piani Resinelli, Campelli, Abbadia L. 01:50 14 1277 1234 Abbadia 7/6/13 21.25 Sentiero del Viandante 2 ABBADIA - LIERNA Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Lierna 01:15 10 353 341 Lierna 7/6/13 22.40 Sentiero del Viandante 3 LIERNA - DERVIO Lierna, Variante Alta, Ortanella, Bellano, Dervio 03:05 18 1045 1098 Dervio 8/6/13 1.45 Sentiero del Viandante 4 DERVIO - COLICO Dervio, Santuario MaDonna Di ValpoZZo 02:25 15 659 676 Valpozzo 8/6/13 4.10 5 COLICO - SORICO SS36, SS340dir, pista ciclabile 00:40 6 13 0 Sorico 8/6/13 4.50 Via dei Monti Lariani - Sentiero 4 6 SORICO - PEGLIO Sorico, ForDeccia, Montalto, Livo, Peglio 04:15 22 1205 680 Peglio 8/6/13 9.05 Via dei Monti Lariani - Sentiero 4 7 PEGLIO - GARZENO Peglio, Dosso Del Liro, PiazZa, GarZeno 03:05 24 626 612 Garzeno 8/6/13 12.10 Via dei Monti Lariani - Sentiero 3 8 GARZENO - CROCE GarZeno, Montuglio, Breglia, GranDola eD Uniti, Croce 05:00 26 858 1190 Croce 8/6/13 17.10 Via dei Monti Lariani - Sentiero 2 9 CROCE - S. -

VAS Rapporto Ambientale Parte 2.Pdf

RAPPORTO AMBIENTALE – MATRICI AMBIENTALI SAN SIRO (CO) Abc: testo modificato a seguito dell’accoglimento dei pareri espressi in sede di 2^ VAS Studio tecnico arch. Marielena Sgroi 2 RAPPORTO AMBIENTALE – MATRICI AMBIENTALI SAN SIRO (CO) ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE A livello Europeo l’impianto normativo per la protezione delle acque è stato definito con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE, DQA). L’obiettivo primario di tale direttiva è il raggiungimento entro il 2015, del buono stato delle acque superficiali e sotterranee e il Piano di Gestione distrettuale è lo strumento conoscitivo, strategico e programmatorio attraverso cui ciascun Stato membro pianifica il raggiungimento dell’obiettivo. La Direttiva inoltre stabilisce che la tutela delle acque sia affrontata a livello di “bacino idrografico” e l’unità territoriale di riferimento per la gestione del bacino è individuata nel “distretto idrografico”, area di terra e di mare, costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere. Il Piano di distretto idrografico del fiume Po (PdG) e quindi, a livello regionale , il Programma di Tutela ed uso delle acque (PTA) della Lombardia, costituiscono gli strumenti operativi funzionali all’attuazione degli obiettivi previsti dalla Direttiva 2000/60/CE (DQA) E’ attualmente in corso una revisione del P.U.A. che porterà alla definizione del PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 2016-2021. Con DGR 3539 del 8/5/2015 si è dato avvio al procedimento di approvazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA) regionale e della relativa valutazione ambientale strategica (VAS). In data 22 giugno 2015 si è proceduto alla pubblicazione sul presente portale e sul sito istituzionale delle VAS regionali (SIVAS) del Rapporto preliminare e dell'Atto di indirizzi. -

Allegato N – DPR 207/2010

Allegato N – DPR 207/2010 CURRICULUM VITAE Il sottoscritto MAGNAGHI ROBERTO, in qualità di legale rappresentante dello studio DELTA SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 dichiara che i fatti, stati, qualità di seguito riportati corrispondono a verità. DATI GENERALI PROFESSIONISTA (nome e cognome) MAGNAGHI ROBERTO ISCRIZIONE ORDINE ORDINE DEGLI INGEGNERI Provincia di COMO numero e anno di iscrizione numero: 1473A anno:1991 SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA DELTA SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA DIRETTORE TECNICO E LEGALE RUOLO NELLA SOCIETA’/ STUDIO RAPPRESENTANTE PROFESSIONISTA (nome e cognome) MAGNAGHI ALESSANDRO ISCRIZIONE ORDINE ORDINE DEGLI INGEGNERI Provincia di COMO numero e anno di iscrizione numero: 2075 A anno: 2000 SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA DELTA SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA RUOLO NELLA SOCIETA’/ STUDIO LEGALE RAPPRESENTANTE PROFESSIONISTA (nome e cognome) EPISTOLIO PAOLO ISCRIZIONE ORDINE COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI EDILI Provincia di COMO numero e anno di iscrizione numero: 1872 anno: 2003 SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA DELTA SRL SOCIETA’ DI INGEGNERIA RUOLO NELLA SOCIETA’/ STUDIO LEGALE RAPPRESENTANTE Allegato N – DPR 207/2010 INCARICHI , SPECIALIZZAZIONI , ATTIVITÀ SCIENTIFICA , PREMI OTTENUTI IN CONCORSI , MENZIONI Sintetizziamo i principali lavori svolti negli ultimi 10 anni. SEZIONE FOGNATURE E DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE, CONSULENZE Categoria IDRAULICA ID. OPERE D.04 E D.05 Categoria IMPIANTI ID. OPERE IA.01 ACQUA SERVIZI IDRICI INTEGRATI Rilievo topografico, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva dei lavori di collegamento degli scarichi fognari in zona Pola al collettore consortile e dismissione dell'impianto di depurazione di Mezzegra (2008- 2009). -

List of Rivers of Italy

Sl. No Name Draining Into Comments Half in Italy, half in Switzerland - After entering Switzerland, the Spöl drains into 1 Acqua Granda Black Sea the Inn, which meets the Danube in Germany. 2 Acquacheta Adriatic Sea 3 Acquafraggia Lake Como 4 Adda Tributaries of the Po (Left-hand tributaries) 5 Adda Lake Como 6 Adige Adriatic Sea 7 Agogna Tributaries of the Po (Left-hand tributaries) 8 Agri Ionian Sea 9 Ahr Tributaries of the Adige 10 Albano Lake Como 11 Alcantara Sicily 12 Alento Adriatic Sea 13 Alento Tyrrhenian Sea 14 Allaro Ionian Sea 15 Allia Tributaries of the Tiber 16 Alvo Ionian Sea 17 Amendolea Ionian Sea 18 Amusa Ionian Sea 19 Anapo Sicily 20 Aniene Tributaries of the Tiber 21 Antholzer Bach Tributaries of the Adige 22 Anza Lake Maggiore 23 Arda Tributaries of the Po (Right-hand tributaries) 24 Argentina The Ligurian Sea 25 Arno Tyrrhenian Sea 26 Arrone Tyrrhenian Sea 27 Arroscia The Ligurian Sea 28 Aso Adriatic Sea 29 Aterno-Pescara Adriatic Sea 30 Ausa Adriatic Sea 31 Ausa Adriatic Sea 32 Avisio Tributaries of the Adige 33 Bacchiglione Adriatic Sea 34 Baganza Tributaries of the Po (Right-hand tributaries) 35 Barbaira The Ligurian Sea 36 Basentello Ionian Sea 37 Basento Ionian Sea 38 Belbo Tributaries of the Po (Right-hand tributaries) 39 Belice Sicily 40 Bevera (Bévéra) The Ligurian Sea 41 Bidente-Ronco Adriatic Sea 42 Biferno Adriatic Sea 43 Bilioso Ionian Sea 44 Bisagno The Ligurian Sea 45 Biscubio Adriatic Sea 46 Bisenzio Tyrrhenian Sea 47 Boesio Lake Maggiore 48 Bogna Lake Maggiore 49 Bonamico Ionian Sea 50 Borbera Tributaries -

The Treasures of the Larian Triangle

A circular itinerary to discover the wild and surprising eastern shore of Lake Como, with small villages that hide precious little jewels. It then moves from the lake to the mountains, climbing to the heart of the Larian Triangle, as the region between the branches of Como and Lecco is called, visiting “the holiday resorts” in vogue among the Milanese in the last century that to this day meet the needs of those searching for places to relax and to enjoy active tourism too. Departure and arrival point: Como Como can be reached by car by taking the Como Centro exit on the A9 motorway and by Trenitalia or Trenord trains from Milan to Lugano. Duration: full day + any stops The Treasures of the Larian Triangle The itinerary can best be covered by car with some transfers on foot; it can also be covered by bicycle IRUWKRVHZLWKSURIHVVLRQDOELF\FOHVDQGDJRRGOHYHORIÀWQHVV7KHPRVWGHPDQGLQJFOLPELVNPORQJ with a difference in altitude of 800 metres and an average gradient of 7%. We recommend great care and attention as there are no reserved lanes and some sections of the road are very narrow and extremely busy. )URP &RPR WDNH WKH SURYLQFLDO URDG 63 WRZDUGV %HOODJLR7KHURDGZKLFKUXQVKLJKDERYHWKHODNHRIIHUV PDJQLÀFHQWYLHZVRYHU&RPRDQGWKHRSSRVLWHVKRUHVRI WKHODNH7KHÀUVWYLOODJHZHFRPHDFURVVLV Blevio ZKLFK LVGLYLGHGLQWRVHYHQKDPOHWVPDQ\RIZKLFKKDYHVHYHUDO QREOHYLOODV:HGHVFHQGVOLJKWO\WRWKHODNHVLGHYLOODJHRI Torno ZKLFKGHVHUYHVDVWRS IRUWKHYLVLWVHHLWLQHUDU\ 7KHVWDWHURDGULVHVDJDLQRQWKHZRRG\VORSHDQGDVKRUW ZKLOHODWHUHQWHUVWKH0XQLFLSDOLW\RI)DJJHWR/DULRWKDWOLQNVWKHPRXQWDLQKDPOHWVRI0ROLQD/HPQD -

La Radioattivita' Nelle Acque Potabili Nella Provincia Di

LA RADIOATTIVITA’ NELLE ACQUE POTABILI NELLA PROVINCIA DI COMO Risultati della campagna di indagine Centro Regionale di Radioprotezione Aprile 2018 ARPA LOMBARDIA Relazione predisposta da: Maurizio Forte (CRR Milano) con il contributo di: Stefania Costantino (CRR Milano) Tiziano Turati (Dip. ARPA di Como) Verificata da: Rosella Rusconi Responsabile CRR Approvata da: Maurizio Bassanino Responsabile U.O.C. Agenti Fisici e Radioprotezione Si ringraziano per la preziosa collaborazione Emanuela Ammoni (Regione Lombardia, Direzione Welfare) Christian Malacrida e Roberta Fagnoni (ATS Insubria) Gisella Prezioso e Nicola Racca (ATS Montagna) Emessa il 12 aprile 2018 1 – Introduzione Questo rapporto riassume i risultati dell’indagine condotta nel corso del 2017 sul contenuto di radioattività nelle acque potabili nella provincia di Como, nell’ambito della campagna regionale in corso di svolgimento il cui scopo è acquisire le conoscenze e le informazioni necessarie ad effettuare le “valutazioni preliminari” sulla qualità radiometrica delle acque potabili lombarde, in ottemperanza alle richieste del D.Lgs. 28/2016 [1] , meglio precisate nel Decreto del 2 agosto 2017 [2], ed al fine di stabilire, ove necessario, un piano di controllo. L’indagine è stata effettuata su mandato della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia in stretta collaborazione con ATS Insubria per la parte meridionale della provincia di Como e ATS Montagna per la parte settentrionale. Fig. 1 – La provincia di Como Il Decreto individua, ai fini della verifica del contenuto di radioattività nelle acque, i seguenti parametri analitici (Tab. 1): Tab. 1: Parametri radiometrici riportati nel D. Lgs. 28/2016 Attività alfa totale 0,1 Bq/l Attività beta totale 0,5 Bq/l Radon 222 100 Bq/l Trizio 100 Bq/l ove l’attività alfa e beta totale è da intendersi come parametro di screening impiegato (come proposto dal Decreto) per assicurare il rispetto del valore di dose totale, fissato in 0,1 mSv/anno.