Jahrbuch Des Oberaargaus 1968

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Buebeschwinget Attiswil Schlussrangliste Attiswil, 23.09.2018

Buebeschwinget Attiswil Schlussrangliste Attiswil, 23.09.2018 RangPunkte ResultatName Vorname Wohnort Schwingklub Status Jahrgang 2009-2010 1 58.75S++-+++ Gisler Timo (2009), S Rumisberg SO Solothurn u. Umgebung 2 57.50 --++++ Hirschi Marco (2009), S Trubschachen ET Trub 3 57.00 --++++ Scheuner Adrian (2009), S Oberlangenegg BO Thun 4a 56.75S+o+++o Niederberger Erik (2009) Ersigen OAKirchberg 4b 56.75 +o++o+ Zurfluh Fynn (2009) Buckten SO Solothurn u. Umgebung 5 56.50 o++o++ Kurth Gabriel (2010) Hubersdorf SO Solothurn u. Umgebung 6 56.25 +-+++o Friedli Simon (2009) Bannwil OA Langenthal 7 55.75 o-o+++ Rothacher Marco (2010), S Münsingen ML Münsingen 8a 55.50 +o+-+o Sommer Jan (2010) Reisiswil OA Huttwil 8b 55.50 +++oo- Wyss Lukas (2009), S Worb ML Münsingen 8c 55.50 +++ooo Burkhalter Dan (2010) Court JB Tavannes 8d 55.50 -+-+o- Wüthrich Mathias (2009), S Trub ET Trub 9a 55.25 +oo+-+ Berchtold Luan (2009) Bleienbach OA Herzogenbuchsee 9b 55.25 o-+++o Elsasser Nikolaj (2009) St. Urban OA Langenthal 9c 55.25 o++oo+ Santschi Lucio (2010) Grossaffoltern SL Aarberg 10a 55.00 +oo+-+ Maiolo Nicola (2009) Rüttenen SO Solothurn u. Umgebung 10b 55.00 --o-++ Zindel Lionel (2009) Günsberg SO Solothurn u. Umgebung 11a 54.50 -++-o- Stucki Thomas (2010), S Signau ET Zäziwil 11b 54.50 o+o--+ Götschi Nik (2009), S Trubschachen ET Trub 11c 54.50 o-+o+- Häni Lars (2009) Seewil SL Lyss 11d 54.50 +-oo-+ Sutter Turi (2009) Riedholz SO Solothurn u. Umgebung 11e 54.50 -o+o+o Zürcher Luca (2010) Trubschachen ET Trub 12 54.25 o-oo++ Jordi Mauro (2009) Herzogenbuchsee -

Merkblatt Todesfall

Einwohnergemeinde Oberbipp Kirchgasse 5, 4538 Oberbipp Tel.: 032 636 27 73 Fax: 032 636 27 74 [email protected] www.oberbipp.ch Merkblatt Todesfall Beim Tod einer Person gibt es ein paar wichtige Dinge zu beachten. Dieses Merkblatt soll Ihnen als Hilfestellung dienen. 1. Todesfall melden Tod zu Hause: Hausarzt informieren (bei Abwesenheit Notfallarzt) Arzt stellt Todesschein aus Bestatter kontaktieren Tod im Spital, Alters- und Pflegeheim: Institution informiert Angehörige und Arzt Angehörige beauftragen Bestatter Tod infolge Unfalls oder Suizid Polizei benachrichtigen Polizei informiert Arzt und Bestatter 2. Bestatter kontaktieren Bestattungsdienst in der Umgebung Josef und Brigitte Zuber 4537 Wiedlisbach Tel. 032 636 22 77 www.zuber-bestattungen.ch Dienstleistungen: Formalitäten erledigen, Drucksachen und Bestattung organisieren, etc. 3. Behörden informieren Todesfall möglichst rasch der Gemeindeverwaltung am Wohnsitz des Verstorbenen melden Todesfall beim Zivilstandsamt des Sterbeortes melden. Für Personen mit Sterbeort Oberbipp und Umgebung: Zivilstandsamt Langenthal Melchnaustrasse 28 4900 Langenthal Tel. 031 635 42 70 Das Zivilstandsamt benötigt folgende Unterlagen: Ärztliche Todesbescheinigung Familienbüchlein bzw. Familienausweis der verstorbenen Person sofern vorhanden sonst Geburtsschein und/oder Eheschein Niederlassungsschein oder Ausländerausweis sowie den Pass bei ausländischen Staatsangehörigen 4. Bestattung organisieren Bestattungsart bestimmen (Wurde ein Testament hinterlassen, so ist dort möglicherweise -

Burgergemeinde

DORFZEITUNG niederbipp Ausgabe 2/2021 Hebammensprechstunde im Gesundheitszentrum Jura Süd, Niederbipp Erfahrene Hebammen begleiten Sie abwechselnd oder ergänzend zur ärztlichen Sprechstunde während der Schwangerschaft. Unser Angebot • Umfassende Beratung rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett • Gesundheitsförderung für Mutter und Kind • Begleitung bei Fragen, Unsicherheiten und Ängsten • Körperliche und psychische Veränderungen in der Schwangerschaft • Nachbesprechung der erlebten Geburt Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da. T 032 633 71 63 [email protected] 2 inserate // niederbipp ausgabe 2/2021 editorial inhalt Einwohnergemeinde . .4 Schule .................................................................9 Burgergemeinde .........................................................11 Liebe Niederbipper*innen. HGV ..................................................................13 Schreibt man das jetzt so oder Niderbipper/ Reformierte Kirche ......................................................21 innen oder gar NiederbippInnen. Ich habe schon alle möglichen und unmöglichen Varian- Ortsvereine ............................................................23 ten gesehen. Eigentlich ist es ja egal, denn alle, welche diese Dorfzeitung lesen, sind Einsendungen .......................................................... 31 gemeint. Spiel und Spass..........................................................33 Also liebe Leser und Leserinnen. Die Tage werden länger, die Temperaturen Veranstaltungskalender ...................................................34 -

Einzelrangliste Gruppenstich Ordonnanz

21. Fasnachtschiessen Einzelrangliste Schützengesellschaft Melchnau Gruppenstich - Ordonnanz Kat. D/E Rang Teilnehmer Verein Spg Punkte 1 Locher Fritz 1967 S Dieterswil Moosaffoltern, Schützengese 90 95 100 60.00 2 Wengert Josef 1938 SV Zug, Militärschiessverein Kar 100 99 40.00 3 Weibel Kurt 1951 V Dieterswil Moosaffoltern, Schützengese 57 Sp 98 99 20.00 4 Moos Werner 1950 V Malters, Schützen Kar 100 97 5 Büchler Andreas 1956 V Melchnau, Schützengesellschaft 57 Sp 100 97 6 Eggenschwiler Anton 1951 V Laupersdorf, Schützenverein Kar 97 97 7 Studer Jörg 1964 S Mümliswil-Ramiswil, Schützen Guldent 90 95 97 8 Fischer Eduard 1947 SV Koppigen-Willadingen, Schützengesells Kar 100 96 9 Uhlmann Adrian 1992 E Murgenthal-Balzenwil, Schützengesells 90 100 96 10 Weber Kurt 1949 SV Wiedlisbach, Schützengesellschaft Kar 99 96 11 Zgraggen Georg 1951 V Amsteg-Erstfeld, Schützengesellschaft 57 Sp 99 96 12 Zahnd Heinz 1954 V Liesberg, Schützenverein 57 Sp 99 96 13 Hadorn Christian 1954 V Madiswil, Schützengesellschaft 57 Sp 98 96 14 Felder Josef 1958 V Entlebucher, Blindei-Schützen 90 98 96 15 Plüss Willi 1963 S Walterswil SO, Feldschützen 57 Sp 98 96 16 Müller René 1948 SV Lyssach, Feldschützengesellschaft 57 03 97 96 17 Morgenthaler Stephan 1963 S Oberentfelden, Schützengesellschaft 57 Sp 97 96 18 Spycher Peter 1967 S Buchholterberg, Schützen 57 03 97 96 19 Frey Thomas 1977 E Schüpfen, Schützengesellschaft 90 97 96 20 Riesen Patrik 1996 E Guggisberg, Militärschützengesellschaf 90 97 96 21 Mauron Marcel 1947 SV Wünnewil-Flamatt, Schützenverein 57 Sp 95 -

AOA Tarifdokumentation-2019.Pdf

Tarifdokumentation anzeiger oberaargau Adressfeld Post CH AG • PPA 4900 Langenthal • 147. Jahrgang • www.anzeigeroberaargau.ch • Telefon 062 922 65 55 • Fax 062 922 93 27 • Langenthal, 17. Mai 2018 • Nr. 20 Amtliches Publikationsorgan für die Gemeinden, inkl. deren Ortsteile: Aarwangen • Attiswil • Auswil • Bannwil • Berken • Bettenhausen • Bleienbach • Bollodingen • Busswil • Bützberg/Thun stetten Farnern • Gondiswil • Graben • Grasswil • Gutenburg • Heimenhausen • Hermiswil • Herzogenbuchsee • Inkwil • Kleindietwil • Langenthal • Leimiswil • Lotzwil • Madiswil • Melchnau • Niederbipp • Niederönz Oberbipp • Oberönz • Obersteckholz • Ochlenberg • Oeschenbach • Oschwand • Reisiswil • Riedtwil • Roggwil • Rohrbach • Rohrbachgraben • Röthenbach • Rumisberg • Rütschelen • Schwarzhäusern • Seeberg Thörigen • UntersteckholzSehr erfolgreicher • Ursenbach • Start Walliswil für b. die N. • Walliswil b. W. • Wangen a.d. A. • Wangenried • Wanzwil • Wiedlisbach • Wolfisberg • Wynau 2. Ausgabe von «Kunst am Schlossberg» in Melchnau. 25 Kunstschaffende aus dem S. 7 In- und Ausland zeigen ihre Werke. Gottesdienstordnungen Ärztliche Notfall- Kleininserate 2 Kirchliche Anlässe und Gottes- 6 und Betreuungsdienste 9 Marktplatz für alles von A–Z: dienste in der Region – aktuell Unverhofft kommt oft – Geräte, Dienstleistungen, Autos, und kompakt. bitte aufbewahren. Liegenschaften und vieles mehr. VERWALTUNGSKREIS Krankenkassen anerkannt OBERAARGAU www.yinyangmedi.ch Erbenruf 237116/101976 Janaina Roberta Da Silva Gomes, ge- D TCMZENTRUM MITTELLAND boren am -

Pfarrer Und Sigriste Der Kirche Oberbipp

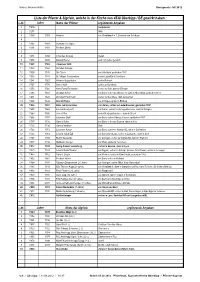

hans u. brunner-bürki Korrigenda: Juli 2012 Liste der Pfarrer & Sigriste, welche in der Kirche von 4538 Oberbipp / BE gewirkt haben : L-Nr. Jahre Name der Pfärrer: ergänzende Angaben 1 1'275 Leutpriester 2 1'275 Vikar 3 1'338 1'357 Heinrich von Wiedlisbach = ?, Chorherr von Solothurn 4 5 1'368 1'403 Hermann von Algwe 6 1'391 1'403 Friedrich Obrist 7 8 1'431 1'458 Johannes Amweg Dekan 9 1'458 1'491 Oswald Hasler auch Schreiber genannt 10 1'491 1'502 Johannes Stritt 11 1'502 1'524 Christian Schlupp 12 1'524 1'530 Urs Tysch von Solothurn; gestorben 1541 13 1'530 1'541 Dr. Niklaus Scheuerstein vorher Lützelflüh & Solothurn 14 1'541 1'567 Heinrich Siegenthaler vorher Reinach 15 1'567 1'576 Daniel Mörli vorher zu Gondiswil 16 1'576 1'580 Hans Franz Fischmann vorher zu Suhr, dann in Elfingen 17 1'580 1'601 Christian Schorr von Bern, vorher zu Unterseen, dann in Niederbipp; gestorben 1611 18 1'601 1'628 Christoph Fischmann vorher zu Melchnau, 1628 pensioniert 19 1'628 1'644 Mauritz Ringier von Zofingen, später in Brittnau 20 1'644 1'657 Hans Jakob Hunziker von Aarau, vorher zu Lauterbrunnen; gestorben 1657 21 1'657 1'663 Johann Georg Lutz von Aarau, vorher zu Herzogenbuchsee, dann in Wangen 22 1'663 1'692 Immer Pfosi vorher Herzogenbuchsee, dann in Erlach 23 1'692 1'707 Johannes Gryff von Bern, vorher Vikar zu Kerzers; gestorben 1707 24 1'707 1'736 Samuel Kuhn von Bern, vorher zu Saanen, dann in Arch 25 1'735 1'736 Samuel Hortinus Vikar 26 1'736 1'752 Johannes Schorr von Bern, vorher zu Wattwil-SG, dann in Grafenried 27 1'752 1'767 Johann Jakob -

Rangliste Gesamt Gesamtrangliste Niederbipp Jura SG Niederbipp Sektionsliste SG Wiedlisbach Wangen Schützen

Amtsverbandschiessen 2016 Farnern Rumisberg Oberbipp Attiswil Feld Rangliste gesamt Gesamtrangliste Niederbipp Jura SG Niederbipp Sektionsliste SG Wiedlisbach Wangen Schützen Rang Name / Vorname Verein Jahrgang Waffe Resultat Tfs. Auszeichnung 1 Gehriger Rudolf Attiswil Feld 30 Kar 95 97 KK 2 Dennler Alain Wiedlisbach SG 77 5703 95 96 Ho 3 Allemann Stefan Farnern SG 74 Stand 94 97 KK 4 Zurlinden Timo Niederbipp Jura 88 Stand 94 97 KK 5 Kopp Rudolf Wiedlisbach SG 70 5703 94 95 Ho 6 Hofstettler Christian Attiswil Feld 71 5703 93 100 KK 7 Gisep Rico Wiedlisbach SG 60 5703 93 97 Ho 8 Frei Hansruedi Attiswil Feld 65 5703 93 95 KK 9 Wagner Markus Wangen Schützen 56 90 93 93 KK 10 Strausack Josef Wangen Schützen 45 Stand 93 92 KK 11 Reinmann Charles Niederbipp Jura 57 Stand 92 98 Ho 12 Allemann Bruno Farnern SG 77 Stand 92 96 KK 13 Egger René Farnern SG 78 5703 92 94 KK 14 Lanz René Rumisberg SG 51 5703 92 94 Ho 15 Sollberger René Wiedlisbach SG 43 5703 91 97 KK 16 Neuenschwander Monika Niederbipp Jura 51 Stand 91 97 KK 17 Gisep Lorenzo Wiedlisbach SG 65 5703 91 95 Ho 18 Jost Walter Attiswil Feld 62 90 91 93 KK 19 Schömann Beat Niederbipp Jura 56 Stand 91 93 Ho 20 Holzer Gottlieb Wiedlisbach SG 49 5703 91 91 KK 21 Weber Kurt Wiedlisbach SG 49 Kar 91 91 KK 22 Känzig Hans Oberbipp SG 52 90 90 98 KK 23 Müller Christian Niederbipp Jura 95 Stand 90 98 Ho 24 Brotschi Lukas Niederbipp Jura 88 Stand 90 97 Ho 25 Rebecchi Matteo Niederbipp Jura 99 Stand 90 95 KK 26 Marbot Jürg Niederbipp Jura 45 Stand 90 93 KK 27 Brudermann Vreni Attiswil Feld 59 5703 -

Étendant Le Champ D'application De La Convention Nationale De La Maçonnerie Et Du Génie Civil Du 11 Juin 1985

#ST# Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale de la maçonnerie et du génie civil du 11 juin 1985 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 7, 1er alinéa, de la loi fédérale du 28 septembre 1956" permet- tant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail, arrête: Article premier Le champ d'application des clauses, reproduites en annexe, de la conven- tion nationale de la maçonnerie et du génie civil, conclue le 1er janvier 1985, est étendu. Art. 2 1 Le présent arrêté s'applique à tout le territoire suisse, à l'exception du canton de Baie-Ville. Les articles 16.1., 24, 27 et 30 de la convention ne s'appliquent pas dans le canton de Vaud. 2 Les clauses étendues s'appliquent aux entreprises et sous-traitants indé- pendants des secteurs de la maçonnerie et du génie civil (y compris les en- treprises de démolition et celles qui exécutent des travaux de terrassement, des travaux à la pelle mécanique ou au trax), de la charpenterie, de la taille de pierres, des carrières et de l'extraction de sable et de gravier. Elles ne s'appliquent pas: a. A îa fabrication de pierres tombales et à la sculpture; b. A la marbrerie et au granit (sauf au granit dans le canton du Tessin); c. A la charpenterie dans les cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Tessin, Genève, Grisons et Jura, ainsi que du Jura bernois et de la partie fran- cophone du canton de Fribourg (selon liste des communes franco- phones publiées dans l'Annuaire de l'Office d'informatique et de statis- tique du canton de Fribourg); d. -

„Prix Sekverein“ Erstmals Verliehen

„Prix Sekverein“ erstmals verliehen Sekundarschulverein in Wiedlisbach An der Hauptversammlung des Sekundarschulvereins in Wiedlisbach genehmigten die ehemaligen Sekundarschülerinnen und-schüler den Kassabericht 2012, wählten mit Fabienne Strassburger-Bieri (Oberbipp) und Sibylle Springer-Eckert (Wiedlisbach) zwei neue Vorstandsmitglieder und bestimmten die Gewinner des erstmals verliehenen „Prix Sekverein“. Der Sekundarschulverein wurde 1960 gegründet. Heute steht er nicht nur ehemaligen Sekundarschülerinnen und –schülern offen, sondern nach der obligatorischen Schulzeit allen ehemaligen Schülerinnen und Schülern der Sekundarstufe 1 des Oberstufenzentrums Wiedlisbach (OZW). Bis zur Jahrtausendwende finanzierte der Verein der Ehemaligen der Sekundarschule jährlich eine Anschaffung, welche von den sechs Verbandsgemeinden Attiswil, Farnern, Oberbipp, Rumisberg, Wiedlisbach und Wolfisberg nicht finanziert wurde. In den letzten Jahren offerierte der Verein den Schülern kulturelle Veranstaltungen. Auf der Website www.sekverein.ch sind alle Geschenke aufgeführt. Ausserordentliche Leistungen An der Hauptversammlung vor einem Jahr beschloss das Plenum die Schaffung des „Prix Sekverein“. Schülerinnen oder Schüler, welche durch ausserordentliche Leistungen, Taten oder Projekte während des Schuljahres auf sich aufmerksam machen, können bis vier Wochen vor Schulschluss von Mitschülern oder Lehrpersonen für die Preisverleihung nominiert werden. Wer den Preis erhält, bestimmen die Schulleitung und der Vorstand des Sek-Vereins. An der Schlussfeier des -

Amtscup Aarwangen - Wangen 2019

Amtscup Aarwangen - Wangen 2019 Resultate 1. Hauptrunde Die 27 Siegergruppen und die 13 höchstausgeschiedenen, mit 643 und mehr Punkten, sind für die 2. Hauptrunde qualifiziert Kombination 1 Heimvorteil 1 FS Aarwangen Muniberg 638 Q 2 FS Attiswil Knallköpfe 613 A Kombination 2 Heimvorteil 3 SG Ursenbach SGU 1 668 Q 4 FSG Walliswil b.Wangen Käferwäudli 637 A Kombination 3 Heimvorteil 5 SG Melchnau Commando Grüenebärg 628 Q 6 SV Thunstetten-Bützberg No Stress Brothers 619.5 A Kombination 4 Heimvorteil 7 SG Madiswil Stahlkern 675 Q 8 FSG Walliswil b.Wangen Eichwald 668 QLL Kombination 5 Heimvorteil 9 FS Niederönz Steinbock 674 Q 10 SG Wiedlisbach Hans Roth 2 0 A Kombination 6 Heimvorteil 11 StS Langenthal Langete 646 Q 12 FS Gondiswil Vivaldi 620 A Kombination 7 Heimvorteil 13 SG Ursenbach SGU 2 576 A 14 SG Madiswil Tränki 662 Q Kombination 8 Heimvorteil 15 SG Heimenhausen Drei Tannen 649 QLL 16 JS Niederbipp Erlinsburg 663.5 Q Kombination 9 Heimvorteil 17 FSG Röthenbach-Wanzwil Oenzberg 665 Q 18 SG Leimiswil Schräpferhubu 652.375 QLL Seite 1 von 4 Amtscup Aarwangen - Wangen 2019 Resultate 1. Hauptrunde Die 27 Siegergruppen und die 13 höchstausgeschiedenen, mit 643 und mehr Punkten, sind für die 2. Hauptrunde qualifiziert Kombination 10 Heimvorteil 19 StS Langenthal Weier 673 Q 20 Inf. Wangenried Moosmüs 657 QLL Kombination 11 Heimvorteil 21 FS Gondiswil Kafi Lutz 659 QLL 22 SG Niederbipp Höckeler 660 Q Kombination 12 Heimvorteil 23 FSG Busswil b.M. Birli 659 Q 24 SG Graben-Berken Mondhausi 496 A Kombination 13 Heimvorteil 25 SpS Bettenhausen Stauffenbach 674 QLL 26 SG Herzogenbuchsee Frohburg 696 Q Kombination 14 Heimvorteil 27 SG Melchnau Whisky 670 Q 28 FS Gondiswil Pentagon 660 QLL Kombination 15 Heimvorteil 29 SG Seeberg-Grasswil Allerlei 656 Q 30 SG Oberönz Oenz 630 A Kombination 16 Heimvorteil 31 SG Oeschenbach Jasmin 671 Q 32 SG Melchnau Schlossberg 651 QLL Kombination 17 Heimvorteil 33 Inf. -

Ys Your-Sports|R01 TN Schaan

BMC Racing Cup Schaan Teilnehmerliste Buchs Anzahl Teilnehmer: 728 St Nr Name Jg. Ort Team/Club UCI Elite 1 SCHURTER Nino 1986 Chur Scott-Swisspower MTB Racing 1 2 FONTANA Marco Aurelio (ITA) 1984 Cesano Maderno Cannondale Factory Racing 3 3 GIGER Fabian 1987 Rieden SG Giant Pro XC Team 4 4 FUMIC Manuel (GER) 1982 Kirchheim Cannondale Factory Racing 7 5 FLÜCKIGER Lukas 1984 Leimiswil BMC Mountainbike Racing Team 10 6 VOGEL Florian 1982 Rapperswil-Jona Scott-Swisspower MTB Racing 11 7 MILATZ Moritz (GER) 1982 Freiburg BMC Mountainbike Racing Team 15 8 SAUSER Christoph 1976 Sigriswil Specialized Factory Racing 17 9 FLÜCKIGER Mathias 1988 Ochleberg Stöckli Pro Team 21 10 GEHBAUER Alexander (AUT) 1990 Drobollach TX-Active Bianchi Team 26 11 YAMAMOTO Kohei (JPN) 1985 Brissago Specialized Racing Team 30 12 GUJAN Martin 1982 Mastrils TX-Active Bianchi Team 33 13 KERSCHBAUMER Gerhard 1991 CHIUSA TX-Active Bianchi Team 35 14 LITSCHER Thomas 1989 Thal Multivan Merida Biking Team 42 15 FANGER Martin 1988 Ennetmoos BMC Mountainbike Racing Team 48 16 ROHRBACH Nicola 1986 Alosen goldwurst-power/ Stöckli 66 17 STIRNEMANN Matthias 1991 Gränichen BMC Mountainbike Racing Team 68 18 REID James (RSA) 1992 Hilton VeloLife South Africa 90 19 HAIMY Shlomi (ISR) 1989 Yair Focus MIG Team 98 20 FREIBURGHAUS Sepp 1987 Neuenegg Thömus Racing Team 107 21 WILDHABER Marcel 1985 Galgenen Scott-Swisspower MTB Racing 120 22 COOPER Anton (NZL) 1994 New Zealand Cannondale Factory Racing 122 23 INDERGAND Reto 1991 Silenen BMC Mountainbike Racing Team 123 24 GRAF Jürg 1983 -

Tafel Oberbipp Kirche

Archäologischer Rundgang Kirche Oberbipp Anlässlich der letzten Innenrestaurierung der Kirche wurden 1959 archäologische Grabungen durchgeführt. Sie wurden geleitet durch Hans Rudolf Sennhauser, Zurzach (die Gründung des Archäologischen Dienstes des Kantons Bern erfolgte erst 1970). Dabei wurden die Fundamente von älteren Kirchenbauten und einem römischen Gutshof sowie rund 50 Bestattungen freigelegt. Es gelang, die ergrabenen Reste unter einem neuen Betonboden zugänglich zu machen. Eine Auswertung und ausführliche Publikation der Funde und Befunde steht leider bis heute aus. Ebenso unterblieb damals eine Konservierung. In den Jahren 2002–2005 wurde unter Federführung von Kirchgemeinde und Archäologischem Dienst des Kantons Bern ein neues Konzept für Konservierung und Rundgang erarbeitet und mit Unterstützung von Bund, Lotteriefonds des Kantons Bern, Kirchgemeinde und Privaten umgesetzt. Die Bauetappen (provisorisch) Grundmauern des Ost- und Nordflügels eines einst nach Süden gerichteten dreiflügligen Baus (Villa/Herrenhaus, 2./3. Jahrhundert) Annähernd quadratischer Anbau an den noch teilweise aufrecht stehenden römischen Ostflügel. Begräbnisannex oder Mausoleum der frühchristlich-spätantiken Periode? Ummantelung des Anbaus, der nun zum Chor mit nordseitiger Arkosolnische einer ersten Kirche wird. In der Achse ein bedeutendes (Stifter-?) Grab, erste Hälfte 8. Jahrhundert (sog. Lazarusgrab). Das Kirchenschiff ist nur durch seine Innenbestattungen definiert als sog. «Phantomkirche»: durch jüngere Bestattungen und Bauteile sind ihre Umfas