Soundscape Stammheim

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Fraction Armée Rouge, Guérilla Urbaine En Europe Occidentale , Publié En 1987 Aux Éditions Méridiens Klincksieck

1 2 Groupe révolutionnaire incontournable dans la pratique de la lutte armée, la RAF, plus communément nommée « La bande à Baader » (par les journaleux et politiques), est cependant méconnue et reste associée à des clichés… Le texte et la chronologie qui suivent sont extraits du livre d’Anne Steiner et Loïc Debray, La Fraction Armée Rouge, Guérilla urbaine en Europe occidentale , publié en 1987 aux éditions Méridiens Klincksieck. Ce livre – sûrement le meilleur sur l’histoire de la RAF – épuisé et introuvable fut réédité en 2006 par les éditions L'Echappée (gloire leur soit rendue !) sous le titre RAF, Guérilla urbaine en Europe occidentale . Black-star (s)éditions avait déjà publié cette brochure en 2005 (notre toute première !). Cette dernière, fabriquée à l’ancienne (photocopies, ciseaux, colle et feuilles blanches) n'existait pas en version numérique. C’est maintenant chose faite et nous espérons ainsi faciliter sa diffusion et sa reproduction. Cette nouvelle version comprend une couverture différente, une chronologie réactualisée à partir de la réédition du livre, des informations parues après la republication de ce dernier, ainsi que le texte d’un militant des années 70 qui nous a fait part de son point de vue sur le sujet. Cette brochure reproduit la première partie de l’ouvrage de Steiner et de Debray. A l’époque nous l’avions publiée parce qu’il n'y avait pas – à notre connaissance – d’autre histoire de la RAF que celle de Steiner et Debray. Nous recommandons la lecture de cet ouvrage aujourd’hui réédité par les éditions l’Echappée. Black-star (s)éditions, Grignoble / (St)-é, Décembre 2008 Pour tous commentaires, infos, critiques, remarques, insultes, etc. -

Butz Peters RAF Gegen Bundesrepublik

Butz Peters 1977 RAF gegen Bundesrepublik Besuchen Sie uns im Internet: www.droemer.de © 2017 Droemer Verlag Ein Imprint der Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG, München Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden. Covergestaltung: ZERO Werbeagentur, München Coverabbildung: FinePic®, München Satz: Adobe InDesign im Verlag Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck ISBN 978-3-426-27678-5 5 4 3 2 1 INHALT VORWORT ........................................ 11 FRÜHLING ERSTER ABSCHNITT. BUBACK ........................ 21 1. Gründonnerstag ................................ 21 2. Margarine ..................................... 25 3. Karfreitag ..................................... 38 4. Sonnenberg .................................... 43 5. Klar .......................................... 45 6. Folkerts ....................................... 55 7. Erkenntnisse ................................... 58 8. Staatsbegräbnis ................................. 61 9. Selbstbezichtigung .............................. 69 10. Singen ....................................... 81 11. Überraschungen ............................... 87 12. Becker ....................................... 95 13. Lorenz ....................................... 103 14. Heißler ....................................... 109 15. Haag ......................................... 113 16. Wüstencamp .................................. 117 17. Harz ......................................... 123 18. Überlegungen ................................ -

Todesschüsse, Isolationshaft, Eingriffe Ins Verteidigungsrecht

TOD E S S C H ü S SE. ISO L A T ION S H A F T • EIN G R I F F E INS VER TEl 0 I GUN G S R E C H T Kritische Anmerkungen zu dem Bericht der Bundesrepublik Deutsch• land an den UN-Menschenrechtsausschuß vom November 1977 Herausgegeben von: Bernard Rambert. Rechtsanwalt. Zürich. Or. med. Ralf Binswanger. Psychiater. Zürich. Or. jur. Pieter Bakker Schutt Rechtsanwalt, Amsterdam (Herausgeber auch der ersten Auflage) Prof. Or. med. Herman J. van Aalderen, Amsterdam, Hedy d'Ancona. niederländische Abgeordnete im Europa• Parlament, Straßburg, Willem van Bennekom, Rechtsanwalt, Amsterdam, Josephine Oubois-Brinkman, Rechtsanwältin, Maastricht, Glyn Ford, brit. Abgeordnete im Europaparlament, Straß• burg, Eva Forest. Psychiaterin, Bilbao, Michael Hindley, brit. Abgeordneter im Europaparla• ment • Straßburg, Les Huckfield, brit. Abgeordneter im Europaparlament, Straßburg, Neuauflage, Hamburg 1988 Prof. Or. H.U, Jessurun d'Oliveira, Amsterdam, Panayotis Kanelakis, Rechtsanwalt, Athen, Umschlag: Feinmanufactur Beh Gerard P.M.F. Mols, Rechtsanwalt, Maastricht, Ad~le G. van der Plas, Rechtsanwältin, Amsterdam, Druck: Schwarzwurzeldruck, Heidelberg Ties Prakken, Rechtsanwältin, Amsterdam, Michaelis Raptis, Journalist, Athen, Joke Sacksioni, Psychiater, Amsterdam, Phili Viehoff, niederländische Abgeordnete im Europa• Verlag Libertäre Assoziation parlament, Straßburg, Arnoud W.M. Willems, Rechtsanwalt, Amsterdam, Lindenallee 72 Georgios Wocsis, Journalist, Athen 2000 Hamburg 20 1985 Tel.: 040/439 36 66 I INHALTSVERZEICHNIS Literaturverzeichnis 1. Einleitung 1 11. Todesschüsse (Art. 6 des Paktes) 5 Petra Schelm 5 Georg von Rauch 5 Thomas Weißbecker 6 Werner Sauber 7 Willy Peter Stoll 7 Elisabeth von Dyck 8 Michael Knoll 10 Ian Mac Leod 10 Günter Jendrian 11 Maßnahmen gegen die Gefangenen aus der RAF und andere poli• tische Gefangene Ill. -

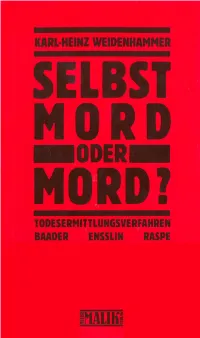

Selbstmord Oder Mord? Das Todesermittlungsverfahren: Baader / Ensslin / Raspe

,...........-- Karl-Heinz Weidenhammer Selbstmord oder Mord? Das Todesermittlungsverfahren: Baader / Ensslin / Raspe InAllHi II CIP- Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek VORBEMERKUNG Weidenhammer, Karl-Heinz: Selbstmord oder Mord? d, Todes• Diese Dokumentation mag der interessierten Leserin ermittlungsverfahren: und dem interessierten Leser die Möglichkeit verschaf• Baader, Ensslin, Raspel fen, sich selbst darüber zu informieren, ob es den Parla• Karl-Heinz Weidenhammer ments- und Justizorganen der Bundesrepublik Kiel: Neuer Malik Verlag, 1988 ISBN 3-89029-033-7 Deutschland gelungen ist, eine über jeden Zweifel • erhabene Untersuchung der Todesfälle und der Körper• ·• • verletzung im Hochsicherheitstrakt in der Vollzugsan• ·• stalt Stuttgart-Stammheim vom Herbst 1977vorzulegen ·• oder ob Zweifel angebracht sind. · Der von der Bundesregierung bei Gelegenheit einge• · setzte Krisenstab, in dem Vertreter des Rüstungskapi• tals tonangebend sind, hat die günstige Gelegenheit genutzt, um sich bei der "Bekämpfung des Terroris• mus" Regierungsfunktionen anzueignen. So kommt es, daß bis zum heutigen Tag der in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland nicht vorgesehene Kri• senstab die Auffassung verbreitet, die Täuschung eige• ner Staatsorgane sei ein nicht zu beanstander Realakt. Aus dieser staatlich geschützten Dunkelzone werden • Verfassungsorgane der Bundesrepublik Deutschland • ~_ ••••_ ••••- a .., bei der Aufklärung dieser Sache in die Irre geleitet oder INT. INSTITUUT auch die Europäische Kommission für Menschenrechte SOC. GESCHIEDENIS über die Tatsache der Isolationsfolter - so Amnesty international - über die wahren Todesumstände der -- !Vi..I!;'~. ,. •I':·."~.,..V\ politischen Gefangenen aus der RAF in Stammheim hinweggetäuscht. ~10 ..~M~~.~~,~.~" - -~,""~·T'r,;;,. .-~ Seit über einem Jahrzehnt erscheinen die Ermitt• lungsorgane der Bundesrepublik Deutschland bei ihren Aufklärungsaktivitäten in dieser Sache wie gelähmt, fast so, als könnten sie sich nicht aus eigener Kraft aus © 1988 by NEUER MALIK VERLAG Kiel der Umklammerung des Krisenstabes befreien. -

76 07 22 Structure Of

[Please note that all the footnotes in this document have been added by the translator & editor – none of them appeared in the original document] The Structure of the RAF July-August 1976 What follows are the statements of two of twenty-five RAF prisoners who commented on the structure of the RAF to counter the hysterical clichés which were developed through the use of the bought-off State security witness, Gerhard Müller1, as part of the State’s campaign of psychological warfare. “Statement of Brigitte Mohnhaupt in Stammheim on 22-07-76”2 Brigitte Mohnhaupt (BM) - …Obviously it is idiotic to say student, because that has been the case for all of us and it is in the past. One can only answer, “nothing of the sort.” The second point is that I won't answer any questions from you, from the court, from the Federal Prosecution. That would be absurd. That is not the kind of relationship we have. The exact term for the relationship between us and the court, and the justice system, and the Federal Prosecution, is war, and the clearest expression of that is that four of us are dead, assassinated as prisoners. So, there is absolutely no possibility of discussion here, at this level. Why then do we do it, after everything that has happened? Why do we come here? Why do we participate in the trial?... Theodor Prinzing 3 (TP) - No, that's not the objective. The relationship… BM - Yes, that is part of it. And that's only the beginning; I want to start now with what I intend to say here, and I have no intention of listening to your nonsense. -

1977 : the German Autumn

international marxist leninist maoist journal COMMUNISM #6 – october 2017 1977 : the German Autumn ► 18th of October 1977, An reas !aa er, "u run #nsslin, $an%Carl &as'e ► Historical documents of the "erman Autumn 2 COMMUNISM This number is the sixth one and has been published in October, 2017, as a common initiative from Belgium and France. We promote the following websites as revolutionary media: massline.net from Afghanistan, sarbaharapath.com from Bangladesh, centremlm.be from Belgique, lesmaterialistes.com from France. "Within the ranks of the people, democracy is correlative with centralism and freedom with discipline. They are the two opposites of a single entity, contradictory as well as united, and we should not one-sidedly emphasize one to the denial of the other. Within the ranks of the people, we cannot do without freedom, nor can we do without discipline; we cannot do without democracy, nor can we do without centralism. This unity of democracy and centralism, of freedom and discipline, constitutes our democratic centralism. Under this system, the people enjoy extensive democracy and freedom, but at the same time they have to keep within the bounds of socialist discipline." Mao Zedong – "On the Correct Handling of Contradictions Among the People" (February 27, 1957) table of contents ► 18th of October 1977, An reas !aa er, "u run #nsslin, $an%Carl &as'e 'a)e * ► Historical ocuments of the German Autumn 'a)e 7 3 COMMUNISM M+M Center ,!-, CPF,mlm- 18th of October 1977 An reas Baader, Gu run #nsslin, $an%Carl &as'e Genuine revolutionaries don't commit suicide, they struggle for life, defending the revolutionary evolution of society, the dialectical development of matter. -

Solidarität Mit Den 10 Ehemaligen Militanten Aus Der RAF!

Solidarität mit den 10 ehemaligen Militanten aus der RAF! Ehemalige Mitglieder aus der RAF werden im März als Die Verfolgung von ehemaligen RAF-AktivistInnen ZeugInnen im Stuttgarter Prozess gegen Verena Becker vor- geht weiter geladen und es droht ihnen bei Aussageverweigerung Beu- gehaft bis zu sechs Monaten. Bereits im Vorfeld hatte der Prozess einigen Wirbel in der Am 10. März müssen Günter Sonnenberg, Stefan Wis- Presse ausgelöst. Quer durch alle Zeitungen gingen Ver- niewski, Rolf Heißler und Adelheid Schulz, am 24.März dächtigungen, dass die RAF vom Geheimdienst geleitet Knut Folkerts und Brigitte Mohnhaupt, am 25. März Sieg- worden sei. Den Ehemaligen wurde vorgeworfen, sie hät- linde Hofmann, Rolf Clemens Wagner und Irmgard Möller ten sich ein mafiaähnliches Schweigegelübde („Omerta“) und am 31. März Siegfried Haag erscheinen. auferlegt, welches „Schweigen bis ins Grab“ bedeute. Bis auf Irmgard Möller, die sich seit 1972 im Knast befand, Ehemalige Gefangene aus der RAF erklärten in einem Pa- waren alle Mitte der siebziger Jahre in der RAF organisiert. pier, das „von Einigen, die zu unterschiedlichen Zeiten in der RAF waren“ im Mai 2010 veröffentlicht wurde: „Wenn Hintergründe zum Prozess gegen Verena Becker von uns niemand Aussagen gemacht hat, dann nicht, weil und den Beugehaftandrohungen es darüber eine besondere ‚Absprache‘ in der RAF gegeben hätte, sondern weil das für jeden Menschen mit politischem Am 30. September letzten Jahres begann in Stuttgart- Bewusstsein selbstverständlich ist. Eine Sache der Würde, Stammheim vor dem Oberlandesgericht der Prozess gegen der Identität - der Seite, auf die wir uns gestellt haben.“ Verena Becker, einem ehemaligen Mitglied der RAF, die Die RAF verstand sich als Befreiungsbewegung im Kon- 1983 aus dem Kollektiv der Gefangenen aus der RAF ausge- text mit den Kämpfen im Trikont und in den Metropolen. -

A True Story by Emil Hakl

A true story by Emil Hakl Translated by David Short Tossing the Coffin Kájik – Party down the local on Monday, would you come? I write and click send. Wouldn’t say no, comes her reply. Who’s gonna be there? No idea. We can turn up, say hello to Mat and Chris, then we’ll see. But suppose you go and say ‘Hi Mat!’ to Chris again… Engines firing up, must go. Safe flight! As soon as we reach flight level I dig my book out of my bag. I try to get stuck in. Hanns Martin Schleyer came to the notice of the German public during the sixties and seventies thanks chiefly to his tough stand against the unions. He was born in 1915 in Offenburg. Having taken a law degree, he joined the SS in 1933 and the NSDAP four years later. There he made quite a name for himself, which saw him transferred all the way to Prague. In 1943 he landed the job of presiding over the Central Industrial Association for Bohemia and Moravia. The smooth surface of the water is glinting far below the wing’s trailing edge. Herman Melville, Karel Zeman, Jules Verne, Arthur Gordon Pym, The Black Corsair plus the diving adventures of some Russian or other (the underwater Red Army man made short work of anything he ran across down below: Hunnish torpedoes, mines, electric eels, submarines) – these had been cardinal encounters. On the other hand, I have this recurring dream – of sinking into the depths, losing first the light, then oxygen, finally my mind. -

Info-Hamburger-Undogmatischer-Gruppen1977-09-0X-017.Pdf (2.04

Er fiel am 30. Juli 19n .Jürgen Ponto Zutiefst erschüttert stehen wir vor dem Unfaßbaren • Als herausragende Persönlichkeit des deutschen und internationalen Bankwesens und der Wirtschaft befruchtete er· uo1sere Arbeit. 1 Unsere Welt ist ohne ihn erschreckend ärmer geworden. Wir haben viel verloren. , , 1 Der Gemeinschaftsausschuß der DRESDNER BANK • Deutschen Gewerblichen Wirtschaft HAMBURGER Aktiengeseilschaft • • UNDOGMATISCHER DeutsCh..Südamerikanisdte Bank • RUD. OTIO MEYER • Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft Aktieng~llscbaft • GRUPPEN NR.17 • Blohm + Voss Bundesverband Deotscher Banken AG Hamburg • • Sept. 77 DM 1.SO Metallgesellschaft AG Thyssen Frankfurt a. M. Aktiengesellschaft • • CPC Europe Ltd., Brussels KNORR Nährmittel AG Walther Knie),) • • ALLIANZ ReimarLüst Präsident der Max-Planck-Gesellschaft Degussa • Versicherungs-Aktiengesellschaft zur Förderung der Wissenschaften • • Fried. Krupp GmbH ,, Deutsche Länderbalik • Aktiengesellschaft NORDSAAT SAATZUCHTGESELLSCHAFT m.b.H • • • Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft • '·e~U.::::~D~~::~·H· • • BANK FUR HAN.DEL UND Alfried Krupp von Bohlen • INDUSTRIE AG und Haibach-Stiftung • • AEG-TELEFUNKEN • DAIMLER - BENZ AG • • Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft I N H A L T : Ponto - Kriegsverbrecher und Kollaborateur ··~···· 3 Molli im Landgericht Hannover ••••••••·•••••••·••• 5 Mord in Stammheim geplant ••..•.•. •••••.••••....•• 6 Überfall in Stammheim • • • • • • • • • . • • . • . • • • • • • . • • • • • . 7 Verfügung von Hichter Foth • • • • • • • . • • -

Lutz Hachmeister Schleyer Eine Deutsche Geschichte C. H. Beck Verlag München 2004 ISBN 3-406-51863-X

Translated excerpts Translated Translated excerpts from: Lutz Hachmeister Schleyer Eine deutsche Geschichte C. H. Beck Verlag München 2004 ISBN 3-406-51863-X pp. 9-15, 132-136 and 252-257 Lutz Hachmeister Schleyer A German Story Translated by Philip Schmitz © Litrix.de 2004 Contents 1 Introduction 2 The Son of the Judge Youth and Political Imprinting 39 • The Father 44 • School Days and Entry into the Hitler Youth 57 • Stromer II. – A Member of “Teutonia” in Rastatt 68 • An SA Obergruppenführer as Father-in-Law 72 3 The Nazi Student Leader “University Revolution” in Heidelberg 79 • Conquering the School of Law 81 • The National Socialist University Revolution 86 • The Militant Fraternity Brothers: Gustav Adolf Scheel and Comrades 89 • The “Heidelberg Line” 100 • Schleyer As a Member of “Suevia” 105 • “The Blood and the Strength and the Self-confidence” 113 • An Affair in Freiburg 127 • Schleyer’s Ideas on “Political Education” 132 • The Heidelberg Student Convention of 1937 136 • Langemarck 140 • Working for the Student Association 145 • In Innsbruck 154 • The Conflict Concerning Legal Training 159 4 An Expert in Prague German Rule in “Bohemia and Moravia” 165 • The Protectorate and the SS 167 • A Mountain Trooper in France 173 • Student Politics and Working for the Student Association in Prague 176 • The Central Federation of Industry in Bohemia and Moravia 187 • Schleyer’s Mentor: Bernhard Adolf 190 • The Aryanization and Germanization of Czech Industry 193 • Adolf’s Germanization Program 198 • Reinhard Heydrich 199 • Friedrich Kuhn-Weiss 209 • The War Economy: “Rationalization” and “Labor Allocation” 212 • Escape from Prague 224 5 A Career in a Global Corporation From Internment to Rising at Daimler-Benz 227 • A Career Begins Anew 239 • Starting Out at Daimler 242 • Daimler-Benz during the Reconstruction Years 243 • The Backer: Fritz Könecke 247 • The Personnel Manager 252 • Schleyer and South America 257 • General Manager Walter Hitzinger, The Luckless Linzer 263 • The Duel, Schleyer vs. -

Die RAF – Ein Deutsches Trauma?

ISBN 978-3-89289-044-7 Die RAF – ein deutsches Trauma? Die RAF – ein deutsches Trauma? • „... gegen den Terrorismus steht der Wille des gesamten Volkes.“ (Helmut Schmidt) Caroline Klausing/Verena von Wiczlinski (Hrsg.) Caroline Klausing/Verena Versuch einer historischen Deutung Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz Am Kronberger Hof 6 • 55116 Mainz Herausgeberinnen: Caroline Klausing und Verena von Wiczlinski Tel.: 0 61 31 - 16 29 70 • Fax: 0 61 31 - 16 29 80 in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz E-Mail: [email protected] Homepage: www.politische-bildung-rlp.de Impressum Herausgeberinnen Caroline Klausing und Verena von Wiczlinski in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung Rheinland-Pfalz Am Kronberger Hof 6 55116 Mainz Verantwortlich Bernhard Kukatzki Redaktion Marianne Rohde, Marita Hoffmann Lektorat Marita Hoffmann Umschlaggestaltung Birgit Elm und Llux Agentur & Verlag Abbildungsnachweis Alle Fotografien außer auf Seite 71 und 83: Dr. Andreas Linsenmann Fotografien auf Seite 71 und 83: Jan Hildner Gesamtherstellung Llux Agentur & Verlag e.K. 67065 Ludwigshafen www.buecher.llux.de Mainz 2018 ISBN 978-3-89289-044-7 Die RAF – ein deutsches Trauma? Versuch einer historischen Deutung Inhalt Vorwort 4 Bernhard Kukatzki und Marianne Rohde Zur Einführung 6 Die RAF als gesamtgesellschaftliche Herausforderung – Akteure, Institutionen und Kontroversen Caroline Klausing und Verena von Wiczlinski Der Staat 14 Staat und Terrorismus in der Bundesrepublik -

Terrorzelle Stammheim Die Gründer Der RAF Entfalteten Im Gefängnis Größere Wirkung Als in Freiheit

Serie (V): Die zweite Generation Terrorzelle Stammheim Die Gründer der RAF entfalteten im Gefängnis größere Wirkung als in Freiheit. Gleichzeitig formierte sich im Untergrund, nach mehreren Rückschlägen, eine neue Truppe. Ihr Ziel war die Befreiung der inhaftierten Führung. Von Michael Sontheimer enn Marieluise Becker im Jahr 1973 ihren Mandanten Andreas W Baader im Gefängnis Schwalm- stadt besuchte, wurden zunächst ihre Ta- sche und ihre Unterlagen gründlich durch- sucht. Dann musste sie sich bis auf die Unterhose und den BH ausziehen. Schließ- lich schaute eine Wachtmeisterin der Hei- delberger Anwältin vorn und hinten in den Slip. „Nach einer derart erniedrigenden Behandlung“, sagt Becker, „kam einem das Wort vom ,faschistischen Staat‘ leicht über die Lippen.“ So wie die Anwältin sahen es damals manche Linksradikale, nicht lange nach- dem die Gründer der RAF im Sommer 1972 fast ohne Ausnahme verhaftet worden waren. „Das Problem Baader-Meinhof ist erledigt“, hatte Walter Scheel festgestellt. Der liberale Vizekanzler hielt die Terror- gruppe nur für einen kurzen Irrweg der bundesdeutschen Erfolgsgeschichte, für eine düstere Episode, die nun zum Glück abgehakt war. Es sollte anders kommen. Die harten Haftbedingungen der RAF-Mitglieder lie- ferten den Sympathisanten der Terror- gruppe einen willkommenen Anlass, die Nachfolge der RAF-Gründer anzutreten und den fanatischen Feldzug gegen den demokratischen Staat fortzusetzen. Die meisten RAF-Untersuchungshäftlin- ge wurden konsequent innerhalb der Ge- fängnisse isoliert. Sie durften nicht an Ge- meinschaftsveranstaltungen teilnehmen, durften ihre Zelle nur gefesselt verlassen und waren beim Hofgang allein. Kamen Verwandte oder Freunde zu Besuch, saßen BKA-Beamte dabei. Hinterher wurden ge- wöhnlich die Gefangenen und ihre Zellen durchsucht. Besonders weit ging die Anstaltsleitung in Köln-Ossendorf.