Uva-DARE (Digital Academic Repository)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Seeing Oursel Es in the Xenoi – Plato's Warning to the Greeks

Akropolis 3 (2019) 129-149 Marina Marren* Seeing Ourseles in the Xenoi – Plato’s Warning to the Greeks Abstract: In this essay about the story of Atlantis in Plato’s Timaeus, we focus on the crucial political message that the Atlantis tale contains. More precisely, we seek to respond to a question that may evade a completely satisfactory answer. The question is: Could Plato’s story of the rise and fall of Atlantis, in the Timaeus, be a warning tale to the Greeks of his own time? In order to root the inves- tigation prompted by this question in solid textual ground, we pay close attention to the framing of the Atlantis tale. In what follows, we analyze the series of substitutions (between mythical, ancient, and historical cities, i.e., Atlantis, Athens, and Sais) that Plato uses as he seeks to bring his readers to a point from which we can assess the politics of ancient Athens – a city that in Plato’s time stands on the brink of repeating the political blunders of the formerly glorious empire of the East. Introduction In the spirit of the tradition that takes Plato’s dialogues to be both works of literary genius and of philosophy, we pay careful attention to Plato’s narrative frames and to his choice of interlocutors in order to tease out the philosoph- ical and political recommendations that Plato has for his ancient readers and that his dialogues offer to us. To that end, in Section II, we focus on providing philosophically pertinent details related to the identity and ambitions of Critias IV who, on our interpretation, is the narrator of the Atlantis story. -

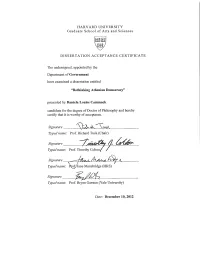

Rethinking Athenian Democracy.Pdf

Rethinking Athenian Democracy A dissertation presented by Daniela Louise Cammack to The Department of Government in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of Political Science Harvard University Cambridge, Massachusetts January 2013 © 2013 Daniela Cammack All rights reserved. Professor Richard Tuck Daniela Cammack Abstract Conventional accounts of classical Athenian democracy represent the assembly as the primary democratic institution in the Athenian political system. This looks reasonable in the light of modern democracy, which has typically developed through the democratization of legislative assemblies. Yet it conflicts with the evidence at our disposal. Our ancient sources suggest that the most significant and distinctively democratic institution in Athens was the courts, where decisions were made by large panels of randomly selected ordinary citizens with no possibility of appeal. This dissertation reinterprets Athenian democracy as “dikastic democracy” (from the Greek dikastēs, “judge”), defined as a mode of government in which ordinary citizens rule principally through their control of the administration of justice. It begins by casting doubt on two major planks in the modern interpretation of Athenian democracy: first, that it rested on a conception of the “wisdom of the multitude” akin to that advanced by epistemic democrats today, and second that it was “deliberative,” meaning that mass discussion of political matters played a defining role. The first plank rests largely on an argument made by Aristotle in support of mass political participation, which I show has been comprehensively misunderstood. The second rests on the interpretation of the verb “bouleuomai” as indicating speech, but I suggest that it meant internal reflection in both the courts and the assembly. -

Buch: Platonische Mythen

Platonische Mythen Was sie sind und was sie nicht sind Von A wie Atlantis bis Z wie Zamolxis Thorwald C. Franke Verlag Books on Demand Norderstedt 2021 Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über dnb.d-nb.de abrufbar. Vom selben Autor: Mit Herodot auf den Spuren von Atlantis. Aristoteles und Atlantis. Kritische Geschichte der Meinungen und Hypothesen zu Platons Atlantis. Als Herausgeber: Gunnar Rudberg: Atlantis and Syracuse. Addenda & Corrigenda werden auf der Internetseite www.atlantis-scout.de gesammelt. Erste Auflage. © 2021 by Thorwald C. Franke. Alle Rechte liegen beim Autor. Dieses Werk ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigung, Übersetzung, Mikroverfilmung, Ver- filmung und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Konzeption, Text, Layout und Umschlaggestaltung: Thorwald C. Franke. Herstellung und Verlag: Books on Demand GmbH, Norderstedt. Printed in Germany. ISBN 978-3-7534-9212-4 Inhaltsverzeichnis Vorwort............................................................................................................15 Einführung.......................................................................................................19 Ein neuer Ansatz -

Mcgilchrist and the Axial Age

Article In Search of the Origins of the Western Mind: McGilchrist and the Axial Age Susanna Rizzo 1 and Greg Melleuish 2,* 1 School of Arts & Sciences, The University of Notre Dame Australia, Cnr Broadway and Abercrombie St, P.O. Box 944, Broadway, NSW 2007, Australia; [email protected] 2 School of Humanities and Social Inquiry, University of Wollongong, Wollongong, NSW 2525, Australia * Correspondence: [email protected] Received: 26 November 2020; Accepted: 12 January 2021; Published: 25 January 2021 Abstract: This paper considers and analyses the idea propounded by Iain McGilchrist that the foundation of Western rationalism is the dominance of the left side of the brain and that this occurred first in ancient Greece. It argues that the transformation that occurred in Greece, as part of a more widespread transformation that is sometimes termed the Axial Age, was, at least in part, connected to the emergence of literacy which transformed the workings of the human brain. This transformation was not uniform and took different forms in different civilisations, including China and India. The emergence of what Donald terms a “theoretic” culture or what can also be called “rationalism” is best understood in terms of transformations in language, including the transition from poetry to prose and the separation of word and thing. Hence, the development of theoretic culture in Greece is best understood in terms of the particularity of Greek cultural development. This transition both created aporias, as exemplified by the opposition between the ontologies of “being” and “becoming”, and led to the eventual victory of theoretic culture that established the hegemony of the left side of the brain. -

An Investigation Into a Postmodern Feminist Reading of Averroës

Journal of Feminist Scholarship Volume 10 Issue 10 Spring 2016 Article 5 Spring 2016 Bodies and Contexts: An Investigation into a Postmodern Feminist Reading of Averroës Reed Taylor University of Arkansas at Little Rock Follow this and additional works at: https://digitalcommons.uri.edu/jfs Part of the Feminist, Gender, and Sexuality Studies Commons, Law and Gender Commons, and the Women's History Commons This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 4.0 License. Recommended Citation Taylor, Reed. 2018. "Bodies and Contexts: An Investigation into a Postmodern Feminist Reading of Averroës." Journal of Feminist Scholarship 10 (Spring): 48-60. https://digitalcommons.uri.edu/jfs/vol10/ iss10/5 This Article is brought to you for free and open access by DigitalCommons@URI. It has been accepted for inclusion in Journal of Feminist Scholarship by an authorized editor of DigitalCommons@URI. For more information, please contact [email protected]. Taylor: Bodies and Contexts Bodies and Contexts: An Investigation into a Postmodern Feminist Reading of Averroës Reed Taylor, University of Arkansas at Little Rock Abstract: In this article, I contribute to the wider discourse of theorizing feminism in predominantly Muslim societies by analyzing the role of women’s political agency within the writings of the twelfth-century Islamic philosopher Averroës (Ibn Rushd, 1126–1198). I critically analyze Catarina Belo’s (2009) liberal feminist approach to political agency in Averroës by adopting a postmodern reading of Averroës’s commentary on Plato’s Republic. A postmodern feminist reading of Averroes’s political thought emphasizes contingencies and contextualization rather than employing a literal reading of the historical works. -

The Ethical Formation of the Hippocratic Physician Joseph A

ABSTRACT The Hippocratics in Context: The Ethical Formation of the Hippocratic Physician Joseph A. Lloyd Director: Joseph A. DiLuzio, Ph.D. The Hippocratic Oath is widely known today as something that medical students say at their graduation ceremony as they are about to go out into the world and begin their practice of medicine. This long-standing tradition goes back centuries, and begs the question of why this is done? Who was Hippocrates, and what did he and the physicians he taught use the Hippocratic Oath for? In order to answer this question, one must have an understanding of several things about ancient Greece: the history of education in ancient Greece, communities of physicians contemporary with Hippocrates, the Hippocratic Corpus, and Hippocrates himself. In this thesis I provide this context in order to elucidate how the Hippocratic Oath was used in the education of Hippocratic physicians in fifth century BCE Greece. APPROVED BY DIRECTOR OF HONORS THESIS: ___________________________________________________ Dr. Joseph A. DiLuzio, Department of Classics APPROVED BY THE HONORS PROGRAM: ___________________________________________________ Dr. Elizabeth Corey, Director DATE: _________________________ THE HIPPOCRATICS IN CONTEXT: THE ETHICAL FORMATION OF THE HIPPOCRATIC PHYSICIAN A Thesis Submitted to the Faculty of Baylor University In Partial Fulfillment of the Requirements for the Honors Program By Joseph A. Lloyd Waco, Texas August 2018 TABLE OF CONTENTS Introduction iii Chapter One: Ancient Greek Medical Schools: Cyrene, Croton, Cnidus, and Rhodes 1 Chapter Two: The Hippocratic Medical School at Cos 20 Chapter Three: The Ethics of the Hippocratic Oath 32 Conclusion 47 Appendices 49 Appendix A: The Hippocratic Oath Bibliography 52 ii INTRODUCTION The age of modernity is an age of moral subjectivism; all but gone are the days of a belief in an objective moral truth, the Truth to which Socrates refers in Plato’s writings. -

Anteros: on Friendship Between Rivals and Rivalry Between Friends

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Columbia University Academic Commons Anteros: On Friendship Between Rivals and Rivalry Between Friends Dror Post Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy under the Executive Committee of the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2014 © 2014 Dror Post All rights reserved Abstract Anteros: On Friendship Between Rivals and Rivalry Between Friends Dror Post This dissertation is about friendship and rivalry and, particularly, about the connection between them. The main argument of the dissertation is that friendship, philia, and rivalry, eris, are interconnected and that the failure to recognize this interconnection leads to violence and destruction. More specifically, I argue that every philia, friendship, contains elements of eris, of difference and disagreement, and that the failure to provide a space for these elements within the philia relationship results in the collapse of the friendship. Similarly, I argue that every eris, rivalry, contains elements of philia, of similarity and communality, and that the failure to recognize these elements leads to violent and destructive results. I use the term ‘philia’ here in a broad sense that includes different interpersonal relations like love, friendship, cooperation, solidarity, sympathy, etc., which are endowed with some gravity force that draws individuals close to each other and links them together. Likewise, I use the term ‘eris’ here in a wide-ranging sense that includes various interpersonal relations like hate, rivalry, hostility antipathy, etc., which are endowed with a sort of repulsive force that draws individuals away from each other and divides them. -

Beauty, Το Καλον, and Its Relation to the Good in the Works of Plato

BEAUTY, ΤΟ ΚΑΛΟΝ, AND ITS RELATION TO THE GOOD IN THE WORKS OF PLATO by Nicholas P. Riegel A Thesis Submitted in Conformity with the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Department of Philosophy University of Toronto © Copyright by Nicholas Riegel 2011 BEAUTY, ΤΟ ΚΑΛΟΝ, AND ITS RELATION TO THE GOOD IN THE WORKS OF PLATO Nicholas Riegel Doctor of Philosophy in Philosophy Department of Philosophy University of Toronto 2011 ABSTRACT Despite the evident importance of beauty (τὸ καλόν) in Plato, the precise relation between beauty and goodness (τὸ ἀγαθόν) has yet to be specified. Part of the reason for this seems to be the belief that καλός should not be translated ‘beautiful,’ because it has a broader sense and application than our word ‘beautiful.’ A better translation, on this view, would be something like ‘fine.’ But it is difficult to see the difference between fineness and goodness, and it is perhaps for this reason that determining the relation between the two has not been felt an urgent task. In the first chapter we shall investigate the use of the Greek word καλός in some of the major authors prior to and contemporary with Plato in order to determine the strength of the evidence for translations of καλός other than ‘beautiful.’ It will be argued that the evidence for translations of καλός other than ‘beautiful’ is weak, and thus that the word should ii generally be translated ‘beautiful.’ When we turn to Plato’s understanding of τὸ καλόν, we find that he often seems to associate the concept closely with goodness, and yet there are also passages which suggest a difference between the two. -

The Love of Nike

THE LOVE OF NIKE: ON THE DENIALS OF RACIALIZED PATRIARCHY AND THE PHILOSOPHY OF COURAGEOUS OVERCOMING by DANA L. ROGNLIE A DISSERTATION Presented to the Department of Philosophy and the Graduate School of the University of Oregon in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy June 2018 DISSERTATION APPROVAL PAGE Student: Dana L. Rognlie Title: The Love of Nike: On the Denials of Racialized Patriarchy and the Philosophy of Courageous Overcoming This dissertation has been accepted and approved in partial fulfillment of the requirements for the Doctor of Philosophy degree in the Department of Philosophy: Bonnie J. Mann Chair Malcolm Wilson Core Member Rocío Zambrana Core Member Jennifer J. Freyd Institutional Representative and Sara D. Hodges Interim Vice Provost and Dean of the Graduate School Original approval signatures are on file with the University of Oregon Graduate School. Degree awarded June 2018. ii © 2018 Dana L. Rognlie This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (United States) License. iii DISSERTATION ABSTRACT Dana L. Rognlie Doctor of Philosophy Department of Philosophy June 2018 Title: The Love of Nike: On the Denials of Racialized Patriarchy and the Philosophy of Courageous Overcoming Motivated by student survivors of sexual violence at the ‘University of Nike,’ this dissertation claims the denial of trauma is a central motor to the temporal operation of racialized patriarchy and its philonikian, or ‘victory-loving,’ notions of masculinity. I bear witness to this ‘temporality of denial’ in the institutional responses of the University of Oregon and UO-alum Phil Knight’s Nike corporation to the group sexual assault of Jane Doe by three university men’s basketball players. -

Final Submission My Flesh Is Meat Indeed

My Flesh is Meat Indeed: Theophagy and Christology in John 6:51c–58 Meredith Joan Catherine Warren Faculty of Religious Studies McGill University, Montréal July 2013 A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Doctor of Philosophy © Meredith Warren 2013 i Table of Contents Abstract……………………………………………………………………….. iii Acknowledgments…………………………………………………………….. v Dedication…………………………………………………………………….. vi Introduction…………………………………………………………………… 1 “The Word Was Made Flesh” (John 1:14)…………………………………… 22 1.1 Introduction………………………………………………………… 23 1.2 Johannine Christology……………………………………………… 26 1.3 John 6 and Christology……………………………………………… 37 1.4 John 6 and the Ecclesiastical Redactor………………………………43 1.5 Sacramental Theology in John’s Gospel…………………………… 59 1.6 Jesus, Heroes, and the Mortal and Immortal Divide……………….. 65 1.7 The Greco-Roman Novels and Johannine Christology…………….. 71 “Second Only to Artemis” (Leucippe and Clitophon 7.15)………………….. 80 2.1 Introduction………………………………………………………… 81 2.2 History of Scholarship: The Greco-Roman Novels………………… 88 2.3 The Novel in its Context……………………………………………. 98 2.4 Epiphanies in the Novels……………………………………………. 101 Excursus: Three Epiphanic Verbs…………………………….. 118 2.5 Instances of Epiphany in the Greek Romance Novels……………… 122 2.5.i Chaereas and Callirhoe…………………………………. 128 2.5.ii An Ephesian Tale……………………………………….. 136 2.5.iii Leucippe and Clitophon………………………............... 139 2.5.iv An Ethiopian Story……………………………………... 142 2.6 Allusions to the Heroines of Classical Literature in the Novels……. 148 2.7 Conclusions…………………………………………………………. 157 “Her Viscera Leapt Out” (Leucippe and Clitophon 3.15)……………………. 159 3.1 Introduction…………………………………………………………. 160 3.2 Antagonism Between Gods and Heroes……………………………. 161 3.3 Sacrifice in Greek and Roman Religion……………………………. 172 3.4 The Sacrificial Meal………………………………………………… 184 3.5 Human Sacrifice in the Greco-Roman Imagination………………… 188 3.6 The Function of Cannibalism in Antiquity…………………………. -

Platonic and Confucian Theories on Music-Parallels and Differences

Honors Thesis Honors Program 4-12-2018 Platonic and Confucian Theories on Music-Parallels and Differences Christian Moreno [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lmu.edu/honors-thesis Part of the Ancient History, Greek and Roman through Late Antiquity Commons, Ancient Philosophy Commons, Chinese Studies Commons, and the Classical Literature and Philology Commons Recommended Citation Moreno, Christian, "Platonic and Confucian Theories on Music-Parallels and Differences" (2018). Honors Thesis. 221. https://digitalcommons.lmu.edu/honors-thesis/221 This Honors Thesis is brought to you for free and open access by the Honors Program at Digital Commons @ Loyola Marymount University and Loyola Law School. It has been accepted for inclusion in Honors Thesis by an authorized administrator of Digital Commons@Loyola Marymount University and Loyola Law School. For more information, please contact [email protected]. Moreno 1 Moreno 2 Platonic and Confucian Theories on Music-Parallels and Differences A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements of the University Honors Program of Loyola Marymount University by Christian Moreno May 3, 2018 Moreno 3 Christian Moreno Dr. Dillon Axial Age May 3, 2018 Platonic and Confucian Theories on Music-Parallels and Differences Throughout the course of human existence, music has been a constant that has evolved alongside man. There is not a single recorded culture that did not have music in some form or another, and to this day music continues to transcend linguistic and cultural barriers.1 This fact can be seen in modern times in the commercial success of foreign songs in the United States, like the Korean song “Gagnam Style” reaching number two on the Billboard Hot 100 chart in October 2012, or the Mexican “Macarena” reaching number one on that same chart in August 1996.2 Likewise, there is archaeological evidence that in ancient times music was a constant presence that was able to transcend cultural and linguistic limits and boundaries. -

Poetic Inspiration: Plato and Earlier Conceptions

POETIC INSPIRATION: PLATO AND EARLIER CONCEPTIONS Steven Tammen Greek 4030: Greek Lyric Poetry December 4, 2018 Tammen 1 Table of Contents I. Introduction……........................................................................................................................ 2 II. Poetic Inspiration in Plato’s Ion................................................................................................ 3 III. Poetic Inspiration in Several Earlier Sources............................................................................ 4 IV. Inspiration and Madness in Plato’s Phaedrus........................................................................... 8 V. Discussion................................................................................................................................. 9 VI. Works Cited............................................................................................................................ 11 Tammen 2 I. Introduction In Laws IV, Plato makes a statement concerning the poets: Παλαιὸς μῦθος, ὦ νομοθέτα, ὑπο τε αὐτῶν ἡμῶν ἀεὶ λεγόμενός ἐστι καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσι ξυνδεδογμένος, ὅτι ποιητής, ὁπόταν ἐν τῷ τρίποδι τῆς Μούσης καθίζηται, τότε οὐκ ἔμφρων ἐστίν, οἷον δὲ κρήνη τις τὸ ἐπιὸν ῥεῖν ἑτοίμως ἐᾷ, καὶ τῆς τέχνης οὔσης μιμήσεως ἀναγκάζεται ἐναντίως ἀλλήλοις ἀνθρώπους ποιῶν διατιθεμένους ἐναντία λέγειν αὑτῷ πολλάκις, οἶδε δὲ οὔτ᾿ εἰ ταῦτα οὔτ᾿ εἰ θάτερα ἀληθῆ τῶν λεγομένων.1 [There is] an ancient saying, O lawgiver, constantly repeated by ourselves, and endorsed by all others, that a poet, whenever