Interview Mit Branko Milanovic

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

THE TACTICAL ROOM / REVISTA #47 NOVIEMBRE 2018 the Tactical Room Es La Revista Que Edita El Club Perarnau

2018 • 4,00 € • 4,00 2018 . 11 . Nº 47 • 1 Nº 47 Una revista sin prisas - ENTREVISTAS: NICO BURDISSO, ÉVER BANEGA AÍTO GARCÍA RENESES, JOÃO NUNO FONSECA, RICARDO RODRÍGUEZ, LETICIA BRUNATI EL METRÓNOMO - GESTIÓN DE LA CRISIS EN EL REAL MADRID - LA TEORÍA DE LA MANTA DEL PROYECTO - LEBRON JAMES: AKRON EN LAS VENAS MACHÍN EDITORIAL LEONES Y DOMADORES Desde hace algunos años investigo, sin ningún propósito concreto, las re- laciones entre los directores y las orquestas sinfónicas. Es un asunto apa- sionante por su complejidad, pues nadie ha conseguido todavía definir con exactitud esas relaciones entre director e intérpretes. Sabemos que la batuta está llena de misterio, creatividad y empatía, pero no conocemos en detalle cómo y por qué se dan determinadas interrelaciones entre el líder de la or- questa y su centenar de músicos. Investigando sobre este fenómeno se hace inevitable establecer paralelis- mos entre la vida interior de un equipo de fútbol y la de una orquesta. Entre ambos colectivos hay semejanzas profundas, aunque también importantes diferencias, al fin y al cabo ninguna orquesta se enfrenta simultáneamente contra otra rival, y tampoco es menor la diferencia entre el rol del composi- tor –absolutamente capital– y el que ocupa la historia en el fútbol, que en general es la gran olvidada. En cierta ocasión hallé una sugestiva reflexión del gran maestro húngaro Georg Solti: “La relación entre una orquesta y el director se parece también a la relación entre un león y el domador. Mientras el domador se mantenga firme, el león no se lo comerá. Pero si muestra el más pequeño signo de de- bilidad, el león se lo comerá. -

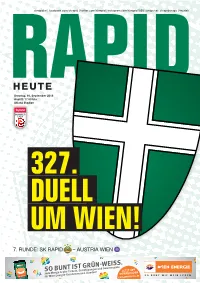

327. Duell Um Wien!

skrapid.at | facebook.com/skrapid | twitter.com/skrapid | instagram.com/skrapid1899 | snapchat: skrapidsnaps | #scrfak HEUTE RAPIDSonntag, 16. September 2018 Anpfiff: 17.00 Uhr Allianz Stadion 327. DUELL UM WIEN! 7. RUNDE: SK RAPID – AUSTRIA WIEN SO BUNT IST GRÜN-WEISS.JETZT APP Jede Menge Gratis-Tickets, Ermäßigungen und GewinnspieleDOWNLOADEN für Wien Energie-Kundinnen und -Kunden! EXTRAWUERSTEL.AT 170405_WE_RAPID_STREIFENANZEIGE_RZ.indd 1 05.04.17 17:36 © Allianz/FOTObyHOFER/Christian Hofer intro KLUB-INFOS HERZLICH WILLKOMMEN … ADRESSE: Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien, Tel.: 01/727 43, … bei uns in Hütteldorf! Gut erholt? Die Länderspielpause diente Fax: 01/727 43-71, vor allem dazu, dass wir alle unsere Energiereserven nach auf E-Mail: [email protected], regenden englischen Wochen aufladen konnten. Nun geht es Internet: www.skrapid.at, schon mit Vollgas weiter, www.facebook.com/skrapid, www.twitter.com/skrapid, die nächsten Stresstests www.rapidarchiv.at in GrünWeiß stehen an (offizielles Vereinsarchiv) – und es wartet ein gehö riges Programm auf uns! FANCORNER/FANSHOP HÜTTELDORF Zunächst melden wir Mo–Sa 10–18 Uhr, Spieltag: von 10 uns heute im LigaAlltag Uhr bis eine Stunde nach Spielende; zurück, wenn mit dem Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien 327. Duell das erste E-Mail: [email protected] Derby in dieser noch jungen Saison auf uns wartet. Es wird Zeit, FANSHOP STADIONCENTER den Lokalrivalen endlich auch im Allianz Stadion in die Schranken Mo–Mi 9–19, Do/Fr 9–20, zu weisen, im HappelStadion ist es uns das ja bereits einige Male Sa 9–18 Uhr; sehr gut gelungen! Dem nicht genug wartet in der kommenden ALLIANZ STADION Olympiaplatz 1/1. -

Diplomarbeit

Diplomarbeit Titel der Diplomarbeit „Mythos Rapid - Fankommunikation und kollektives Gedächtnis im modernen Fußball“ Verfasser Martin Hell angestrebter akademischer Grad Magister der Philosophie (Mag. phil.) Wien, im Juli 2009 Matrikelnummer: 0001299 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A301 300 Studienrichtung lt. Studienblatt: Publizistik- und Kommunikationswissenschaft Betreuer: Ao. Univ.-Prof. Dr. Peter Vitouch Danksagung Ich danke allen Menschen, die ich kennen lernen durfte und mich in meinem Leben beeinflusst haben. Es liegt an uns Fans dass zu bewahren, was Rapid wirklich ausmacht: TRADITION, KAMPFGEIST & LEIDENSCHAFT! (GO WEST, Fanzine der UR – 1/08, vom 27.2.2008) Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung ................................................................................................................................1 2 Themenabgrenzung .................................................................................................................4 2.1 Das System des modernen Fußballs .................................................................................4 2.2 Der Fan .............................................................................................................................6 2.3 Rassismus und Gewalt......................................................................................................8 3 Gruppensoziologie.................................................................................................................11 3.1 Die Gruppe – Definition und Klassifikation ..................................................................11 -

CUP, VIERTELFINALE: SK RAPID – TSV HARTBERG Foto: GEPA-Pictures.Com

skrapid.at | facebook.com/skrapid | twitter.com/skrapid | instagram.com/skrapid1899 | snapchat: skrapidsnaps | #scrtsv So., 17. Februar 2019 Anpfiff: 17.15 Uhr RAPIDHEUTE Allianz Stadion ALLES FÜR DEN AUFSTIEG! UNIQA ÖFB CUP, VIERTELFINALE: SK RAPID – TSV HARTBERG Foto: GEPA-Pictures.com SO BUNT IST GRÜN-WEISS.JETZT APP Jede Menge Gratis-Tickets, Ermäßigungen und GewinnspieleDOWNLOADEN für Wien Energie-Kundinnen und -Kunden! EXTRAWUERSTEL.AT 170405_WE_RAPID_STREIFENANZEIGE_RZ.indd 1 05.04.17 17:36 © Allianz/FOTObyHOFER/Christian Hofer ALS RAPIDLER – HOFFENTLICH ALLIANZ! WECHSLE MIT DEINER HAUSHALTSVERSICHERUNG ZUR ALLIANZ UND DU SICHERST DIR: Bis 31.3.19 mit • Top-Prämie 20-Euro- • Polizze im Rapid Design Gutschein • Promptes Wechselservice für den Rapid- Onlineshop* Einfach anrufen: 0 59009-9004 (Mo–Fr 9–22 Uhr, So 13–18 Uhr) oder Mail an [email protected] * Gilt im Zeitraum 18.2.19 bis 31.3.19 für Privatkunden pro neu abgeschlossener Haushaltsversicherung. Der Gutschein kann nicht in bar abgelöst werden. Der Gutscheincode wird elektronisch an deine genannte Mailadresse geschickt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Allianz Elementar Versicherungs-AG, Hietzinger Kai 101–105, 1130 Wien © Allianz/FOTObyHOFER/Christian Hofer intro KLUB-INFOS HERZLICH WILLKOMMEN! ADRESSE: Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien, Tel.: 01/727 43, Weiter geht es für uns mit dem zweiten Heimspiel in dieser Woche. Fax: 01/727 43-71, Nach dem hoffentlich packenden Schlager gegen Inter Mailand in E-Mail: [email protected], der UEFA Europa League (nach Redaktionsschluss) folgt heute mit Internet: www.skrapid.at, dem TSV Hartberg zwar ein kleinerer Gegner, aber eine für uns www.facebook.com/skrapid, www.twitter.com/skrapid, immens wichtige Partie. -

Vorbilder Im Sport

Vorbilder im Sport Einfluss auf Kinder und Jugendliche in den Sportarten Fußball und Alpiner Skilauf Diplomarbeit Zur Erlangung des akademischen Grades eines Magisters der Naturwissenschaft (Mag. rer. nat.) an der Karl-Franzens-Universität Graz vorgelegt von Reinhold Pann am Institut für Sportwissenschaft Begutachter: Mag. Dr. phil. Gerald Payer Graz, 2017 Erklärung Ich, Reinhold Pann, versichere hiermit, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbständig und ohne fremde Hilfe verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und mich keinerlei unerlaubter Hilfsmittel bedient habe. Ich versichere, dass ich diese Arbeit noch keiner anderen Prüfungsstelle weder im In- noch im Ausland in irgendeiner Form als wissenschaftliche Arbeit vorgelegt habe. Graz, am ________________ Unterschrift: ________________ 2 Danksagung Ich möchte mich an dieser Stelle gerne bei einer Reihe von Menschen bedanken, die durch ihre Unterstützung wesentlich zur Verfassung dieser Diplomarbeit beigetragen haben. Allen voran möchte ich mich bei meinen Eltern bedanken. Ihr steht mir Zeit meines Lebens unterstützend zur Seite und habt mir mit eurer Geduld die nötige Sicherheit gegeben, um mein Studium erfolgreich abschließen zu können. Meinen beiden Brüdern möchte ich ebenfalls danken. Ihr seid es gewesen, die mich in jungen Jahren zum Sport animiert und mich in meiner (sportlichen) Entwicklung vorangetrieben habt. Danke auch an meine Freundin, die ich während meines Studiums kennenlernen durfte. Die gemeinsame Zeit mit dir gibt mir stets die Kraft, an meinen Zielen festzuhalten. Weiters möchte ich meine Freunde erwähnen, die mich nun seit einigen Jahren auf meinem Weg begleiten. Danke für die lustigen Stunden mit euch, mögen noch viele weitere folgen! Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei meinem Betreuer Mag. -

PDF Downloaden

Quellen- und Literaturverzeichnis Archivbestände Arquivo Publico do Estado do Rio de Janeiro [Öffentliches Archiv des Staates Rio de Janeiro] Einzelakten Bundespolizeidirektion (BPD) Wien, Büro für Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten Vereinsakten Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) Datenbank Namentliche Erfassung der österreichischen Holocaustopfer Einzelakten Archiv der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG Wien) Bestand Wien Bestand Jerusalem Matriken der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG Wien) Geburtsmatriken Heiratsmatriken Library of Congress, Washington Einzelakten National Archives of Australia (NAA) Einzelakten National Archives, Riverside California (NARA) Einzelakten Österreichisches Staatsarchiv (ÖStA) Archiv der Republik (AdR) Bundeskanzleramt, Bundeskanzleramt-Inneres (BKA BKA-I) Bundesministerium für Justiz 2. Republik (1945–2004) (Justiz BMJ 2Rep Präs) Bundesministerium für Handel und Verkehr, 1918–1941 (Vk BMfHuV) Bundesministerium für Soziale Verwaltung, Volksgesundheit (AuS BMfsV VG Präs) Entschädigungs- und Restitutionsangelegenheiten, Finanzlandesdirektion (E-uReang FLD) Entschädigungs- und Restitutionsangelegenheiten, Hilfsfonds (AdR E-uReang Hilfsfonds) Entschädigungs- und Restitutionsangelegenheiten, Vermögensverkehrsstelle (E-uReang VVSt) Zivilakten der NS-Zeit, Stillhaltekommissar Wien (ZNsZ Stiko Wien) Haus-, Hof- und Staatsarchiv (HHStA) Staatsnotariat, Staatssiegelamt, Oberster Verwalter des Hofärars (HA OVdHÄ) Open Access. © 2019 Bernhard Hachleitner, Matthias -

Goalden Times: December, 2011 Edition

GOALDEN TIMES 0 December, 2011 1 GOALDEN TIMES Declaration: The views and opinions expressed in this magazine are those of the authors of the respective articles and do not necessarily reflect the official policy or position of Goalden Times. All the logos and symbols of teams are the respective trademarks of the teams and national federations. The images are the sole property of the owners. However none of the materials published here can fully or partially be used without prior written permission from Goalden Times. If anyone finds any of the contents objectionable for any reasons, do reach out to us at [email protected]. We shall take necessary actions accordingly. Cover Illustration: Neena Majumdar & Srinwantu Dey Logo Design: Avik Kumar Maitra Design and Concepts: Tulika Das Website: www.goaldentimes.org Email: [email protected] Facebook: Goalden Times http://www.facebook.com/pages/GOALden-Times/160385524032953 Twitter: http://twitter.com/#!/goaldentimes December, 2011 GOALDEN TIMES 2 GT December 2011 Team P.S. Special Thanks to Tulika Das for her contribution in the Compile&Publish Process December, 2011 3 GOALDEN TIMES | Edition V | First Whistle …………5 Goalden Times is all set for the New Year Euro 2012 Group Preview …………7 Building up towards EURO 2012 in Poland-Ukraine, we review one group at a time, starting with Group A. Is the easiest group really 'easy'? ‘Glory’ – We, the Hunters …………18 The internet-based football forums treat them as pests. But does a glory hunter really have anything to be ashamed of? Hengul -

Kahlil Gibran a Tear and a Smile (1950)

“perplexity is the beginning of knowledge…” Kahlil Gibran A Tear and A Smile (1950) STYLIN’! SAMBA JOY VERSUS STRUCTURAL PRECISION THE SOCCER CASE STUDIES OF BRAZIL AND GERMANY Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Susan P. Milby, M.A. * * * * * The Ohio State University 2006 Dissertation Committee: Approved by Professor Melvin Adelman, Adviser Professor William J. Morgan Professor Sarah Fields _______________________________ Adviser College of Education Graduate Program Copyright by Susan P. Milby 2006 ABSTRACT Soccer playing style has not been addressed in detail in the academic literature, as playing style has often been dismissed as the aesthetic element of the game. Brief mention of playing style is considered when discussing national identity and gender. Through a literature research methodology and detailed study of game situations, this dissertation addresses a definitive definition of playing style and details the cultural elements that influence it. A case study analysis of German and Brazilian soccer exemplifies how cultural elements shape, influence, and intersect with playing style. Eight signature elements of playing style are determined: tactics, technique, body image, concept of soccer, values, tradition, ecological and a miscellaneous category. Each of these elements is then extrapolated for Germany and Brazil, setting up a comparative binary. Literature analysis further reinforces this contrasting comparison. Both history of the country and the sport history of the country are necessary determinants when considering style, as style must be historically situated when being discussed in order to avoid stereotypification. Historic time lines of significant German and Brazilian style changes are determined and interpretated. -

Der Neue Wsc-Trainer: Norbert Schweitzer (Seiten 3 & 6) HOFER .At) by FOTO (Www

AUSGABE #4 - 15. 9. 2017 WWW.WSC.AT Saison alszeilen 2017/18 DAS SCHWARZ-WEISSE STADIONMAGAZIN .at) DER NEUE HOFER by FOTO WSC-TRAINER: NORBERT SCHWEITZER ofer (www. ofer H (seiten 3 & 6) hristian C oto: oto: F SCHWERPUNKT POPKULTUR: STADIONSANIERUNG: RÜCKBLICK AUF DAS AUSZUG AUS DEM POPFEST WIEN GEMEINDERATSPROTOKLOLL (SEITEN 14 - 15) (SEITEN 12 - 13) SPIELBERICHTE: AMSTETTEN, SKN JUNIORS (SEITEN 4 & 5) Kooperationspartner Netzwerkpartner Co-Sponsoren Partner Mitglieder Förderer Anhängervereinigung Einkaufsstraße Hernalser Hauptstadt.at Juwelier Holzhammer Baldinger & Partner Hauptstraße Christian Hetterich Music Ticket Corn foto Fotoevent Gai Jäger Dr. Kurt Stürzenbecher WORTE AUS DER SEKTION .at) ofer ofer H HOFER by hristian FOTO eschätzte Sportclubfreundin- C oto: oto: Adi Solly F Impressum nen und –freunde! (www. Herausgeber und Medieninhaber geschätzte Fans! Worte aus der Sektion Wiener Sport-Club, Hernalser Hauptstraße 214, 1170 Wien ZVR 559316329 In den letzten Tagen und Wochen war Redaktion die Fußball Sektion medial noch präsenter als sonst, die Christian Orou Suche nach einem neuen Trainer und die Vorfälle beim Texte Trainingslager hielten uns alle ganz schön auf Trab. Michael Blaim, Zed Eisler, Stefanie Gunzy, Gebrüder Moped, Chris Peterka, Christian Orou, Friedl Schweinhammer, Adi Solly, Habemus Trainer! – Herzlich willkommen Norbert Schweitzer! Peter Wackerlig Artdirektion & Layout Mit Norbert Schweitzer wurde ein Trainer bestellt, der Er- Christian Orou, Dario Sommer fahrung und Kompetenz mitbringt, sowohl was die Liga Fotos betrifft als auch in der Entwicklung von jungen Spielern. Simon Brugner (They Shoot Music), Christopher Glanzl, Christian Hofer Bei seinen Station bei den Rapid Amateuren konnte er (www.FOTObyHOFER.at), Martin Köng, Adi Solly, Fotoarchiv Wiener SC sich ebenso bestätigen wie bei Parndorf. -

Karriere-Tore (Verein, Nationalteam)

KARRIERE-TORE (Verein + Nationalteam) Stand: 15.07.2021 Gesamt 1. Liga Div. Ligen Cup / Supercup Int. Cup Länderspiele Torschütze geb.Land Liga Karriere Sp. Tore Qu. Sp. Tore Qu. Sp. Tore Qu. Sp. Tore Qu. Sp. Tore Qu. Sp. Tore Qu. 1 Pelé Edson Arantes 1940 BRA1 BRA,USA 1957-1977 854 784 0,92 237 137 0,58 412 470 1,14 96 76 0,79 18 24 1,33 91 77 0,85 2 Cristiano Ronaldo 1985 POR1 POR,ENG,ESP,ITA 2002-2021 1073 783 0,73 610 479 0,79 - - - 92 51 0,55 192 144 0,75 179 109 0,61 3 Josef Bican 1913 AUT1/CSR1 AUT,CSR 1931-1955 492 756 1,54 216 260 1,20 165 313 1,90 61 130 2,13 15 15 1,00 35 38 1,09 4 Lionel Messi 1987 ARG1 ESP 2004-2021 929 748 0,81 520 474 0,91 - - - 100 70 0,70 158 128 0,81 151 76 0,50 5 Romário de Souza 1966 BRA2 BRA,NED,ESP,QAT,AUS 1985-2007 956 736 0,77 424 293 0,69 278 246 0,88 113 92 0,81 71 50 0,70 70 55 0,79 6 Ferenc Puskás 1927 HUN1/ESP1 HUN,ESP 1943-1966 717 706 0,98 529 514 0,97 - - - 52 66 1,27 47 42 0,89 89 84 0,94 7 Gerd Müller 1945 GER1 GER,USA 1965-1981 745 672 0,90 498 403 0,81 26 33 1,27 80 98 1,23 79 70 0,89 62 68 1,10 8 Zlatan Ibrahimovic 1981 SWE1 SWE,NED,ITA,ESP,FRA,ENG,USA 1999-2021 954 565 0,59 586 385 0,66 26 12 0,46 80 49 0,61 144 57 0,40 118 62 0,53 9 Eusébio Ferreira 1942 POR2 MOZ,POR,USA,MEX 1960-1977 593 555 0,94 361 339 0,94 32 39 1,22 61 79 1,30 75 57 0,76 64 41 0,64 10 Jimmy McGrory 1904 SCO1 SCO 1922-1938 547 550 1,01 408 408 1,00 - - - 126 130 1,03 6 6 1,00 7 6 0,86 11 Fernando Peyroteo 1918 POR3 POR 1937-1949 351 549 1,56 197 329 1,67 91 133 1,46 43 73 1,70 - - - 20 14 0,70 12 Uwe Seeler 1936 -

When Friday Comes #2 (2014 – 120 Jahre VIENNA)

Howa 1930 Vienna Archiv Howa 1926 Vienna Archiv Liebe Vienna-Family! „Und ob als Sieger, ob besiegt, es ist Jahre 1. Liga nicht fehlen und wir wagen sogar ganz gleich, wer unterliegt, das Schicksal ist einen Ausblick in die Zukunft. heut‘ nicht imstand, zu lockern unser Band!“ Möglich gemacht wurde dieses Projekt, – so heißt es schon im Vienna-Lied aus den in dem „Fans“ für „Fans“ schreiben, durch den Anfängen. Die Vienna und ihre Fans sind etwas blau-gelben Fandachverband „First Vienna ganz Besonderes und so feiern wir gemeinsam Football Club 1894 Supporters“. Dieser hat sich am 22. August 2014 unseren 120. Geburtstag. im Februar 2014 gegründet und verfügt schon Seitdem die Gärtner der Rothschilds das über eine dreistellige Anzahl an Mitgliedern. „englische Spiel“ nach Wien verpflanzten ist viel Die Vienna Supporters haben es sich passiert. Die Döblinger leisteten Pionierarbeit zu ihrer Aufgabe gemacht, den verschiedenen auf allen Ebenen des österreichischen unterschiedlichen Fananliegen im Verein eine Fußballsports, feierten große Erfolge und Stimme zu verleihen und die Zusammenarbeit durchlebten Höhen und Tiefen. Ungebrochen und Kommunikation zu stärken. So soll diese stehen wir Fans zu unserer geliebten Vienna „Fanfestschrift“ ein Startschuss für weitere und feiern unsere Blau-Gelben in guten wie in Projekte sein, wie etwa die Aufarbeitung und schlechten Zeiten auf „unserer“ Hohen Warte, Sicherung des Vienna-Archivs durch die mit der wir untrennbar verwurzelt sind. Fans. Im Gegensatz zur Generalversammlung Aus unserer Mitte hat sich ein kleiner Kreis Ende Mai verliefen die Gespräche mit dem von Vienna-SympathisantInnen zusammen- „Vienna“-Präsidium in den letzten Wochen getan, um dieses Fanzine anlässlich des runden überaus produktiv. -

1 EL AUSTRÍACO QUE HUMILLÓ a HITLER La Noticia Mereció Un Corto

1 EL AUSTRÍACO QUE HUMILLÓ A HITLER La noticia mereció un corto espacio en la mayoría de los diarios de aquellos años y otros, directamente, la ignoraron. El 23 de enero de 1939, el famoso futbolista austríaco Mathias Sindelar fue encontrado muerto en su domicilio junto con su esposa italiana María Camilla Castagnola. Se determinó que ambos habían fallecido por inhalación de monóxido de carbono y se consignó que estaban abiertas las llaves de la estufa a gas. En el crudo invierno europeo, se especuló con que el fallecimiento de Sindelar ocurrió como tantos otros, por una falla en el sistema de calefacción de su domicilio, ubicado en la ciudad que tanto amó, Viena, donde los nazis se habían establecido desde hacía unos meses, luego de proclamarle al mundo que Austria pasaba a formar parte del Anschluss. Era la anexión definitiva del pequeño país para hacerlo formar parte del expansionismo alemán. Las explicaciones de las autoridades alemanas que controlaban la vida en Viena y los reportes periodísticos no dejaban dudas en cuanto a la contundencia del hecho, pero nadie le podía quitar de la cabeza al mundo futbolístico europeo el muy probable sabotaje de agentes de la Gestapo (la siniestra policía secreta alemana) al domicilio de Sindelar, un popular y muy querido deportista de familia judía, que poco antes había desairado al propio Adolfo Hitler. Algunos, incluso, no descartaban el suicidio de la pareja, dada la pérdida de influencia y de prestigio que había sufrido Sindelar, luego de su decisión de comparle un negocio en Viena a un amigo judío que había caído en desgracia y necesitaba el dinero.