Relazione Geologica

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

La Scuola Dell'infanzia Di Cantoira

UFFICIO DEL DIRIGENTE Dirigente Scolastico Prof.ssa Vilma Maria PONT Orario di ricevimento CERES: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 ISTITUTO COMPRENSIVO DI alle 12,00 previo appuntamento. SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA VIU’: il Dirigente si reca nel plesso una volta la settimana in giorni variabili e riceve dalle E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CERES ore 8,30 alle ore 12,30 previo appuntamento. UFFICIO DI SEGRETERA LA SCUOLA COLORA LA VITA ORARIO DI SERVIZIO DI SEGRETERIA lunedì-giovedì dalle ore 7,30 alle ore 14,42 martedì-mercoledì dalle ore 7,30 alle ore 16,42 venerdì dalle ore 7,30 alle ore 16,30 APERTURA DELLA SEGRETERIA AL PUBBLICO lunedì - giovedì ore 10,00-12,00 martedì- mercoledì-venerdì ore 10,00-12,00 e ore 14,30-16,00 ORGANI COLLEGIALI COLLEGIO DEI DOCENTI È costituito dai docenti dei vari ordini di scuola ed è presieduto dal Dirigente CONSIGLIO D’ISTITUTO Dirigente Scolastico Prof. ssa Vilma Maria Pont Presidente del Consiglio d’Istituto Roberto Tubère Componente genitor Patrizia Beltrami, Silvia Braconi Poretti, Renzo Alessandro Rollero, Piero Serena, Monica Tricca, Roberto Tubère. Componente insegnanti Tiziana Ballesio, Rita Bianco, Anna Maria Fornelli, Laura Maronero, Margherita Martino, Maria Spizzica. Componente ATA Anna Pezzo La Giunta esecutiva è così composta Silvia Braconi Poretti, Laura Maronero, Anna Pezzo, Piero Serena. CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE Nella Scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria è costituito dagli insegnanti di ogni interse- zione/interclasse/classe, dal Dirigente Scolastico e dai genitori eletti ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERES Via N. Costa, 3 - 10070 - CERES (TO) Tel. -

Strategia Per Le Valli Di Lanzo Strategia Nazionale Per Le Aree Interne

STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE LA MONTAGNA SI AVVICINA STRATEGIA PER LE VALLI DI LANZO SETTEMBRE 2020 strategia nazionale per le aree interne Strategia per le Valli di Lanzo Il passato recente e il futuro prossimo La realtà socioeconomica territoriale e le sue dinamiche evolvono rapidamente, spesso più rapidamente delle idee e delle strategie che ne sono a fondamento, sempre più velocemente della percezione che anche un osservatore attento riesce ad avere del mutamento stesso. Nel periodo intercorso tra l’approvazione della Bozza di Strategia (28 Settembre 2018) e la redazione della Strategia d’Area, di seguito presentata, il mondo nella sua globalità ha vissuto una delle fasi più drammatiche registrate negli ultimi decenni, ma nel contempo più propulsive, pur nella preoccupante contabilizzazione di dati econometrici negativi e della ancor più tragica registrazione dei decessi correlati alla pandemia di COVID 19. Il territorio dell’Area Interna delle Valli di Lanzo non solo non è stato esente dal diffuso fenomeno epidemiologico e dalle relative conseguenze dell’impatto negativo subito dalle famiglie, dalle imprese, dal tessuto sociale nel suo complesso e ancor più dal tessuto economico. Il territorio tutto ha registrato - forse si comincia ad averne contezza solo ora - nuove tendenze e mutamenti di ruoli, possibilità di azione e di abitudini più marcate rispetto ad altre aree montane, in quanto la realtà locale è strettamente correlata con il tessuto cittadino di Torino e di tutta l’area metropolitana torinese. In tal senso, le Valli di Lanzo nella loro accezione più ampia e il territorio della Città Metropolitana, sono da sempre caratterizzati da una forte correlazione con maggiori rapporti di biunivocità rispetto a quanto possa darne conto un primo sguardo: pendolarismo per lavoro e studio, flusso di merci da e verso le valli, fruizione turistica e frequentazione occasionale, seconde case e storicità di presenza, senso di appartenenza e di comunità. -

Strategia Valli Di Lanzo La Montagna Si Avvicina

strategia nazionale per le aree interne Strategia per le Valli di Lanzo Il passato recente e il futuro prossimo STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE La realtà socioeconomica territoriale e le sue dinamiche evolvono rapidamente, spesso più rapidamente delle idee e delle strategie che ne sono a fondamento, sempre più velocemente della percezione che anche un osservatore aento riesce ad avere del mutamento stesso. Nel periodo intercorso tra l’approvazione della Bozza di Strategia 28 Seembre 2018) e la redazione della Strategia d’Area, di seguito presentata, il mondo nella sua globalit ha vissuto una delle fasi pi dramma'che registrate negli ul'mi decenni, ma nel contempo pi propulsive, pur nella preoccupante contabilizzazione di da' econometrici nega'vi e della ancor pi tragica registrazione dei decessi correla' alla pandemia di COVI, 19. Il territorio dell’Area Interna delle Valli di Lanzo non solo non . stato esente dal di/uso fenomeno epidemiologico e dalle rela've conseguenze dell’impao nega'vo subito dalle famiglie, dalle imprese, dal tessuto sociale nel suo complesso e ancor pi dal tessuto economico. Il territorio tuo ha registrato 0 forse si comincia ad averne contezza solo ora 0 nuove tendenze e mutamen' di ruoli, possibilit di azione e di abitudini pi marcate rispeo ad altre aree montane, in 1uanto la realt locale . streamente correlata con il tessuto ciadino di 2orino e di tua l’area metropolitana torinese. In tal senso, le Valli di Lanzo nella loro accezione pi ampia e il territorio della Ci 3etropolitana, sono da sempre caraerizza' da una forte correlazione con maggiori rappor' di biunivocit rispeo a 1uanto possa darne conto un primo sguardo4 pendolarismo per lavoro e studio, 5usso di merci da e verso le valli, fruizione turis'ca e fre1uentazione occasionale, seconde case e storicit di presenza, senso di appartenenza e di comunit . -

Dati Catastali

ISTAT TOPONIMO SEZ FOGLIO ATTITUDINE 001201 Pragelato 00 131 N 001198 Pomaretto 00 018 N LEGENDA 001168 None 00 011 S2 N suoli non idonei 001309 Vinovo 00 013 S2 S1 suoli senza limitazioni 001198 Pomaretto 00 022 N S2 suoli con limitazioni moderate 001186 Perrero 02 006 N S3 suoli con limitazioni elevate 001315 Volvera 00 030 S2 S4 suoli con limitazioni severe 001186 Perrero 01 011 N 001186 Perrero 08 004 N 001186 Perrero 08 007 N 001309 Vinovo 00 012 S2 001186 Perrero 05 007 N 001315 Volvera 00 023 S2 001053 Cantalupa 00 009 N 001190 Pinasca 00 031 N 001122 Inverso Pinasca 00 002 N 001168 None 00 010 S2 001087 Claviere 00 005 N 001156 Moncalieri 01 056 S2 001186 Perrero 03 005 N 001097 Cumiana 01 087 S4 001053 Cantalupa 00 015 S3 001186 Perrero 06 002 N 001215 Riva presso Chieri 00 054 S4 001315 Volvera 00 021 S2 001197 Poirino 00 008 S2 001122 Inverso Pinasca 00 003 S4 001198 Pomaretto 00 024 N 001234 Salza di Pinerolo 00 008 N 001198 Pomaretto 00 025 N 001186 Perrero 02 011 N 001168 None 00 009 S2 001315 Volvera 00 019 S2 001145 Massello 00 028 N 001097 Cumiana 02 006 S2 001198 Pomaretto 00 026 N 001051 Candiolo 00 011 S2 001186 Perrero 03 006 N 001097 Cumiana 01 086 S4 001309 Vinovo 00 019 S2 001309 Vinovo 00 016 S2 001186 Perrero 08 005 N 001097 Cumiana 02 005 S4 001258 Sauze di Cesana 00 002 N 001097 Cumiana 01 110 S3 001257 Santena 00 007 S4 001097 Cumiana 01 092 S3 001186 Perrero 01 001 N 001097 Cumiana 01 093 S3 001197 Poirino 00 006 S2 001234 Salza di Pinerolo 00 001 N 001258 Sauze di Cesana 00 015 N 001051 Candiolo 00 010 S2 -

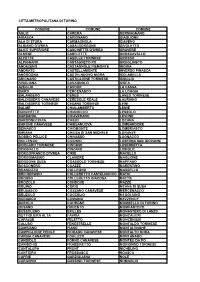

Città Metropolitana Di Torino Comune Comune Comune

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO COMUNE COMUNE COMUNE AGLIÈ CAREMA GERMAGNANO AIRASCA CARIGNANO GIAGLIONE ALA DI STURA CARMAGNOLA GIAVENO ALBIANO D'IVREA CASALBORGONE GIVOLETTO ALICE SUPERIORE CASCINETTE D'IVREA GRAVERE ALMESE CASELETTE GROSCAVALLO ALPETTE CASELLE TORINESE GROSSO ALPIGNANO CASTAGNETO PO GRUGLIASCO ANDEZENO CASTAGNOLE PIEMONTE INGRIA ANDRATE CASTELLAMONTE INVERSO PINASCA ANGROGNA CASTELNUOVO NIGRA ISOLABELLA ARIGNANO CASTIGLIONE TORINESE ISSIGLIO AVIGLIANA CAVAGNOLO IVREA AZEGLIO CAVOUR LA CASSA BAIRO CERCENASCO LA LOGGIA BALANGERO CERES LANZO TORINESE BALDISSERO CANAVESE CERESOLE REALE LAURIANO BALDISSERO TORINESE CESANA TORINESE LEINÌ BALME CHIALAMBERTO LEMIE BANCHETTE CHIANOCCO LESSOLO BARBANIA CHIAVERANO LEVONE BARDONECCHIA CHIERI LOCANA BARONE CANAVESE CHIESANUOVA LOMBARDORE BEINASCO CHIOMONTE LOMBRIASCO BIBIANA CHIUSA DI SAN MICHELE LORANZÈ BOBBIO PELLICE CHIVASSO LUGNACCO BOLLENGO CICONIO LUSERNA SAN GIOVANNI BORGARO TORINESE CINTANO LUSERNETTA BORGIALLO CINZANO LUSIGLIÈ BORGOFRANCO D'IVREA CIRIÈ MACELLO BORGOMASINO CLAVIERE MAGLIONE BORGONE SUSA COASSOLO TORINESE MAPPANO BOSCONERO COAZZE MARENTINO BRANDIZZO COLLEGNO MASSELLO BRICHERASIO COLLERETTO CASTELNUOVO MATHI BROSSO COLLERETTO GIACOSA MATTIE BROZOLO CONDOVE MAZZÈ BRUINO CORIO MEANA DI SUSA BRUSASCO COSSANO CANAVESE MERCENASCO BRUZOLO CUCEGLIO MEUGLIANO BURIASCO CUMIANA MEZZENILE BUROLO CUORGNÈ MOMBELLO DI TORINO BUSANO DRUENTO MOMPANTERO BUSSOLENO EXILLES MONASTERO DI LANZO BUTTIGLIERA ALTA FAVRIA MONCALIERI CAFASSE FELETTO MONCENISIO CALUSO FENESTRELLE MONTALDO -

Uffici Locali Dell'agenzia Delle Entrate E Competenza

TORINO Le funzioni operative dell'Agenzia delle Entrate sono svolte dalle: Direzione Provinciale I di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di MONCALIERI , PINEROLO , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 1 , TORINO 3 Direzione Provinciale II di TORINO articolata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli uffici territoriali di CHIVASSO , CIRIE' , CUORGNE' , IVREA , RIVOLI , SUSA , TORINO - Atti pubblici, successioni e rimborsi Iva , TORINO 2 , TORINO 4 La visualizzazione della mappa dell'ufficio richiede il supporto del linguaggio Javascript. Direzione Provinciale I di TORINO Comune: TORINO Indirizzo: CORSO BOLZANO, 30 CAP: 10121 Telefono: 01119469111 Fax: 01119469272 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice Ufficio: T7D Competenza territoriale: Circoscrizioni di Torino: 1, 2, 3, 8, 9, 10. Comuni: Airasca, Andezeno, Angrogna, Arignano, Baldissero Torinese, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Cambiano, Campiglione Fenile, Cantalupa, Carignano, Carmagnola, Castagnole Piemonte, Cavour, Cercenasco, Chieri, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Isolabella, La Loggia, Lombriasco, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Marentino, Massello, Mombello di Torino, Moncalieri, Montaldo Torinese, Moriondo Torinese, Nichelino, None, Osasco, Osasio, Pancalieri, Pavarolo, Pecetto Torinese, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piscina, Poirino, Pomaretto, -

Il Vademecum Per Il Pescatore

Versione aggiornata al 30/06/2021 (ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati appena disponibili) SOMMARIO SOMMARIO............................................................................................2 FONTI NORMATIVE.................................................................................3 CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE.............................................................4 PRINCIPALI MODALITÀ VIETATE IN TUTTE LE ACQUE SUPERFICIALI.............5 ACQUE SALMONICOLE............................................................................6 DIRITTI DEMANIALI ESCLUSIVI DI PESCA (D.D.E.P.)................................8 ALTRE ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DIRITTI O CONCESSIONI...........11 ACQUE DATE IN CONCESSIONE PER PESCA TURISTICA E NO-KILL............12 CONSEGUIMENTO E RINNOVO DELLA LICENZA DI PESCA..........................13 ORARI................................................................................................16 POSTO DI PESCA E DISTANZA DEGLI ATTREZZI.......................................16 ATTREZZI E MODALITÀ DI PESCA...........................................................16 SPECIE, PERIODI CHIUSURA, MISURE MINIME, LIMITI GIORNALIERI DI CATTURA PER LA PESCA DELLA FAUNA ITTICA NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO..................................................................17 SPECIE DI FAUNA ACQUATICA PER LE QUALI VIGE IL DIVIETO DI PESCA....23 SPECIE DI FAUNA ITTICA CHE POSSONO ESSERE PESCATE, NELLE ACQUE CIPRINICOLE, SENZA LIMITAZIONI DI PERIODI, MISURE O QUANTITATIVO (ALLEGATO “C” DPGR -

European Parliament

10 . 8.92 Official Journal of the European Communities No C 202/ 1 I (Information) EUROPEAN PARLIAMENT WRITTEN QUESTIONS WITH ANSWER WRITTEN QUESTION No 246/91 WRITTEN QUESTION No 258/91 by Mr Antoni Gutiérrez Diaz (GUE) by Mr Ben Visser (S) to European Political Cooperation to the Commission of the European Communities (4 March 1991) (4 March 1991) (92/C 202/01 ) (92/C 202/02) Subject: Waste-disposal plant in Tarfaya (Morocco) Subject: Discrimination between Dutch and non-Dutch The group 'Naturaleza y Sociedad' (Nature and Society) inland waterway vessels on the Dollard in Spain has informed the European Parliament's Committee on Petitions that there is a plan to build a waste disposal plant in Tarfaya (Morocco), near the According to a report in the journal Schuttevaer of 12 border, which would present a serious threat not only for January 1991 , the ESO (Ems Navigation Authority) wants Morocco and the Sahara, but also for the Canary Islands all inland waterway traffic on the Dollard between (which are Community territory). Delfzijl and Emden to come under Dutch law . Under the 1960 agreements between the Netherlands and Germany, Does EPC not consider that in view of the relations Dutch vessels must comply with the requirements of between the Community and the Kingdom of Morocco Durch law, but all other vessels on the Dollard must and the importance of this matter, representation should comply with German law, which involves extra costs . be made to the Moroccan Government with the aim of Furthermore , the Dollard is divided into two zones, and ensuring that the potential environmental hazards of the non-Dutch vessels cannot reach the new port of project do not become reality ? Emshaven without incurring extra costs, namely for a separate deep water channel licence for Zone 1 . -

Sentieriresistenti.Altervista.Org the RESISTANCE in the VALLEYS OF

sentieriresistenti.altervista.org THE RESISTANCE IN THE VALLEYS OF LANZO Even in the valleys of Lanzo, after the armistice on 8th September 1943 hundreds of disbanded soldiers, anti-fascists workers, students, local and Torinese intellectuals, formed resistance groups. Between the hamlet of Colombero and the one of Mecca of Monastero di Lanzo settled two groups, consisting of about seventy soldiers of the 4th Army of the Alps. In hamlet Muanda 'd Franco (outskirts of Germagnano), Armando Tessore (Naldo) picked up company of about thirty members. At Mezzenile operated four groups that gathered more than two hundred men: one made of villagers in Pugnetto, one other under the orders of Vincenzo Geninatti Neni (Cent) and Giulio Pocchiola (Giulio) in the hamlet of Consolata, another one in the village of Rangiroldo commanded by Giovanni Battista Gardoncini (Battista) and Giuseppe Rigola (Ragioniere), members of the of the Communist Party of Italy, another one in the village Monti led by Felice Mautino (Monti) and consists of military and civilian young people, both Jews and members of Catholic Action. Three different companies finally acted in Ceres, in the hamlets Piani, Bracchiello and Chialamberto . Since November, the number of adherents to these early formations of the Resistance began to grow, mainly as a result of the call up ordered by the fascist Social Republic (RSI) that threatened the absentees with the death penalty: the “cooperativa” in hamlet Sabbione of Mezzenile became a true district enrollment and the raids multiplied to -

Elenco Dei Comuni Della Cintura E Numero Dei Buoni

ELENCO DEI COMUNI DELLA CINTURA E NUMERO DEI BUONI NECESSARI ELENCO DEI COMUNI DELLA CINTURA E NUMERO DEI BUONI NECESSARI La seguente tabella interessa i recapiti urgenti e i servizi TODAY, SPEED e SPEED + con partenza da Torino. Per le località non presenti nell’elenco la tariffa chilometrica è di €. 0,95 AL Km. (A/R) Balangero .......................... 12 Brandizzo .............................3 Caramagna Piemonte ....20 A Baldissero Canavese ....... 18 Bricherasio .......................20 Caravino ............................20 Acqui Terme .....................40 Baldissero d’Alba ............20 Brosso ................................ 24 Carema ..............................30 Agliè ....................................14 Baldissero Torinese .......... 6 Bruzolo ............................... 17 Carignano ............................5 Airasca ................................10 Balme ................................. 24 Bruino ...................................8 Carmagnola ....................... 12 Ala di Stura ....................... 24 Banchette ......................... 24 Brusasco ............................ 16 Casalborgone ...................14 Alba .................................... 26 Barbania ............................. 13 Buriasco .............................14 Casale Monferrato .......... 22 Albiano D’Ivrea ................ 24 Barbaresco .......................30 Burolo d’Ivrea .................. 24 Casalgrasso ....................... 13 Alessandria ....................... 48 Bardonecchia ................... 38 Busano -

Dipartimenti Di Prevenzione Delle ASL Della Regione Piemonte Ambito Territoriale (Comuni)

Dipartimenti di prevenzione delle ASL della Regione Piemonte Ambito territoriale (comuni) 1 ASL Ambito territoriale ASL Città di Torino Torino Almese, Avigliana, Bardonecchia, Beinasco, Borgone Susa, Bruino, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Cesana Torinese, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Claviere, Coazze, Collegno, Condove, Exilles, Giaglione, Giaveno, Gravere, Grugliasco, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Orbassano, Oulx, Piossasco, Reano, Rivalta di Torino, Rivoli, Rosta, Rubiana, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sangano, Sant’ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Sauze di Cesana, Sauze d’Oulx, Susa, Trana, Vaie, Valgioie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo, Villarbasse, Volvera, Alpignano, Druento, ASL TO3 Givoletto, La Cassa, Pianezza, San Gillio, Val della Torre, Venaria Reale, Airasca, Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di Pinerolo, San Germano Chisone, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo, Scalenghe, Sestriere, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar Pellice, Villar Perosa, Virle Piemonte. Ala di Stura, Balangero, Balme, Barbania, Borgaro Torinese, Cafasse, Cantoira, Caselle Torinese, -

Pr Z Gr-G Alt Comune to E 2617 315 Agliè to E 2781 257 Airasca to F

pr z gr-g alt comune TO E 2617 315 Agliè TO E 2781 257 Airasca TO F 3974 1080 Ala di Stura TO E 2706 230 Albiano d'Ivrea TO F 3146 610 Alice Superiore TO E 2900 364 Almese TO F 3789 957 Alpette TO E 2825 314 Alpignano TO E 2813 306 Andezeno TO F 3495 836 Andrate TO F 3527 782 Angrogna TO E 2835 321 Arignano TO E 2928 383 Avigliana TO E 2748 260 Azeglio TO E 2684 360 Bairo TO F 3085 440 Balangero TO E 2732 392 Baldissero Canavese TO E 2985 421 Baldissero Torinese TO F 4502 1432 Balme TO E 2756 266 Banchette TO E 2897 362 Barbania TO F 3043 1312 Bardonecchia TO E 2841 325 Barone Canavese TO E 2591 265 Beinasco TO E 2827 406 Bibiana TO F 3452 732 Bobbio Pellice TO E 2740 255 Bollengo TO E 2639 254 Borgaro Torinese TO F 3020 540 Borgiallo TO E 2737 253 Borgofranco d'Ivrea TO E 2748 260 Borgomasino TO E 2945 394 Borgone Susa TO E 2714 240 Bosconero TO E 2634 187 Brandizzo TO E 2847 400 Bricherasio TO F 3420 797 Brosso TO E 2894 360 Brozolo TO E 2834 320 Bruino TO E 2609 170 Brusasco TO F 3036 455 Bruzolo TO E 2726 301 Buriasco TO E 2771 276 Burolo TO E 2620 317 Busano TO F 3014 440 Bussoleno TO E 2975 414 Buttigliera Alta TO F 3039 409 Cafasse (20/a) TO E 2808 303 Caluso TO E 2604 253 Cambiano TO E 2785 365 Campiglione Tenile TO E 2781 285 Candia Canavese TO E 2581 237 Candiolo TO F 3342 659 Canischio 1 TO E 2936 459 Cantalupa TO F 3479 750 Cantoira TO E 2915 374 Caprie TO E 2743 257 Caravino TO E 2726 349 Carema TO E 2578 235 Carignano TO E 2714 240 Carmagnola TO E 2661 205 Casalborgone TO E 2717 239 Cascinette d'Ivrea TO E 2961 405 Caselette