Las Mujeres Y Su Goce: Del Silencio Al Lenguaje Fecundo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Curriculum Vitae

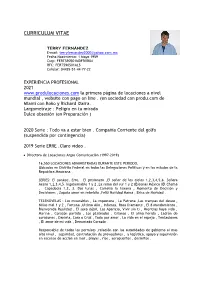

CURRICULUM VITAE TERRY FERNÁNDEZ E-mail: [email protected] Fecha Nacimiento: 1 Mayo 1959 Curp: FERT590501MDFRVR04 RFC: FERT590501AL5 Celular: 04455-51-44-77-22 EXPERIENCIA PROFESIONAL 2021 www.produlocaciones.com la primera página de locaciones a nivel mundial , website con pago on line . (en sociedad con produ.com de Miami con Roko y Richard Izarra. Largometraje : Peligro en tu mirada Dulce obsesión (en Preparación ) 2020 Serie : Todo va a estar bien . Compañía Corriente del golfo (suspendida por contingencia) 2019 Serie ERRE .Claro video . Directora de Locaciones Argos Comunicación (1997-2019) 16,550 LOCACIONES ADMINISTRADAS DURANTE ESTE PERIODO, Ubicadas en Distrito Federal en todas las Delegaciones Políticas y en los estados de la Republica Mexicana . SERIES: El yankee, Erre, El prisionero ,El señor de los cielos 1,2,3,4,5,6. Señora Acero 1,2,3,4,5. Ingobernable 1 y 2 ,La reina del sur 1 y 2 (Escenas México )El Chema , Capadocia 1,2, 3. Dos lunas , Camelia la texana , Momento de Decisión y Decisiones , Zapata amor en rebeldía ,Feliz Navidad Mamá , Brisa de Navidad . TELENOVELAS : Los miserables , La impostora , La Patrona ,Las trampas del deseo , Niñas mal 1 y 2 , Fortuna ,Ultimo Año , Infames, Rosa Diamante , El 8 Mandamiento , Bienvenida Realidad , El sexo débil, Las Aparicio, Vivir sin ti , Mientras haya vida , Marina , Corazón partido , Los pLateados , Gitanas , El alma herida , Ladrón de corazones , Daniela, Cara o Cruz , Todo por amor , La vida en el espejo , Tentaciones , El amor de mi vida , Demasiado Corazón . Responsable de todos los permisos ,relación con las autoridades de gobierno al mas alto nivel , seguridad, contratación de proveedores , y logística, apoyo y supervisión en escenas de acción en mar , playas , ríos , aeropuertos , desiertos . -

Encuentro Permanente Con La Impermanencia Finita: Un Dialogo De La Muerte Como

1 “Encuentro permanente con la impermanencia finita: Un dialogo de la muerte como instrumento constitutivo de la palabra” Jose Antonio Villalba Alvarez Tutor: Pablo Felipe García Sánchez Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades - ECSAH Programa de Filosofía Bogotá 2019 2 Introducción En un siglo en el que las actividades cotidianas dispersan, entretienen y facilitan para que la vida se encuentre al alcance de todas y todos. Tener algún dispositivo, pedir domicilios, solicitar un medio de transporte, verificar en tiempo real lo que acontece en su diario vivir, acortar distancias, universalizar los estereotipos regidos por alguna verdad, opinar en medio de artefactos de información, y sentir que el mundo no está lejos sino más bien la cercanía se manifiesta en los albores encontrados. De la misma manera y sin soslayar al siglo en que vivimos, lo epocal establece formas de percibir el mundo para que emerjan otros distintos. Del mito al logos, de la fe a la ciencia, reflexión que se hace patente a través de la estandarización de los conceptos, de las etiquetas entre sanos y enfermos, y así el entretejido social constituye en su tiempo de lo que es y no es, lo aceptable y lo inaceptable, lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira, la cordura y la locura; en suma, polos opuestos disgregados con la brecha de la época. Igualmente los momentos concurridos de homogeneidades tienen su origen a través de la palabra, el lenguaje y los medios escritos que enganchan la trazabilidad de los tiempos; también los dispositivos y las épocas enmarcan la brecha de que la muerte al ser olvidada y recordada, vivida (no de mi individualidad sino la del otro) y leída en los pensamientos filosóficos y literarios, representan alguna reflexión que se sigue pensando en un sentido de estar encaminados hacia la muerte que crece sigilosamente. -

La Industria De La Telenovela Mexicana: Procesos De Comunicación, Documentación Y Comercialización

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN Departamento de Biblioteconomía y Documentación LA INDUSTRIA DE LA TELENOVELA MEXICANA: PROCESOS DE COMUNICACIÓN, DOCUMENTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN. MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Leticia Barrón Domínguez Bajo la dirección de los doctores José López Yepes Pedro García-Alonso Montoya Madrid, 2009 • ISBN: 978-84-692-7619-8 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID Facultad de Ciencias de la Información Departamento de Biblioteconomía y Documentación La industria de la telenovela mexicana: Procesos de comunicación, documentación y comercialización. Trabajo de investigación que presenta la Licenciada Leticia Barrón Domínguez para la obtención de Doctor bajo la dirección del Prof. Dr. José López Yepes, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y del Prof. Dr. Pedro García-Alonso Montoya, Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid MADRID 2008 Índice general PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN Y PANORAMA GENERAL DE TELEVISA Y TV AZTECA. Pág. Capítulo 1: Introducción. 1.1 Objeto de la investigación. 1 1.2 Método de la investigación. 11 1.3 Estado de la cuestión: Fuentes y bibliografía. 21 Capítulo 2: Televisa y TV Azteca. Panorama general. 2.1 La industria televisiva mexicana. 32 2.2 Televisa. 36 2.3 TV Azteca. 55 2.4 Comparación en 2006 entre Televisa y TV Azteca. 72 SEGUNDA PARTE: LA INDUSTRIA DE LA TELENOVELA MEXICANA, HISTORIA, EVOLUCIÓN, ESTRUCTURA DE SU AUDIENCIA NACIONAL Y ÉXITO COMERCIAL. Capítulo 3: La industria de la telenovela mexicana. 3.1 Inversión y rentabilidad. 75 3.2 Orígenes y concepto de telenovela. 78 3.3 Subgéneros. 82 3.4 Breve historia de la telenovela mexicana (1958-1995). -

DISSERTATION Juan Pinon

Copyright by Juan de Dios Piñón López 2007 The Dissertation Committee for Juan de Dios Piñón López Certifies that this is the approved version of the following dissertation: The incursion of Azteca America into the U.S. Latino media Committee: Joseph Straubhaar, Supervisor Michael Kackman, Co-Supervisor Thomas Schatz America Rodriguez Charles Ramirez-Berg Peter Ward The incursion of Azteca America into the U.S. Latino media by Juan de Dios Piñón López, M.A. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of The University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin December 2007 Dedication To my mother and my beloved family Acknowledgements I want to express my profound gratitude and appreciation to my advisors, professors Joseph Straubhaar and Michael Kackman, for their guidance, encouragement, and friendship throughout the dissertation process. I also want to recognize the kind support showed by the members of my dissertation committee, professors Charles Ramírez-Berg, Thomas Schatz, América Rodríguez, and Peter Ward; I thank them as well for the crucial role they played in my academic career through their classes. Moreover, I wish to express my gratitude to Victoria Rodríguez and Federico Subervi-Vélez, as they both played a crucial role regarding my decision to study at The University of Texas at Austin. I also want thank Professor Robert Foshko, from whom I learned professionally and personally each day that I performed my duties as a Teaching Assistant. I want to express my gratitude to Sharon Strover, from whom I received institutional support through the extension of my appointment as a Teaching Assistant in the Radio, Television, and Film Department. -

CONTROL REMOTO 11:30 Las Consagradas Renice Que Roxana La Descu- Segunda Función: Brió Mientras Espiaba a Fer- Venganza Suicida Nanda

11074269 12/27/2007 06:50 p.m. Page 2 2B |EL SIGLO DE DURANGO | VIERNES 28 DE DICIEMBRE DE 2007 | TELEVISIÓN REALIDAD | ACTOR SÓLO VE A UN EX COMPAÑERO ¡DE Hoy en la TV TELENOVELA! CANAL DE LAS Deja atrás a ESTRELLAS 06:00 Primero Noticias 09:00 Hoy 12:00 Cañaveral de Pasiones 13:00 Al Sabor del Chef 13:30 12 Corazones Tierra Cero 14:30 Noticiero con Lolita Ayala 15:00 Derbez PASIÓN Érick Elías siente nostalgia por sus días en 16:00 Al Diablo con ■ La telenovela de Carla Es- Los Guapos trada está en un receso. Todos la banda pop, pero es un capítulo en su 17:00 Mujer, Casos estos días se hará un recuento de la Vida Real para que veas los capítulos que vida que ya se cerró 18:00 Palabra de Mujer te perdiste. 19:00 Tormenta en el Paraíso AGENCIAS 20:00 Amor Mío (Últimos Capítulos) MÉXICO, DF.- El actor Érick Elías no olvida su pasado musical, 20:30 Yo Amo a Juan ya que tras pertenecer a una agrupación juvenil, revela que se Querendón siente agradecido por haber estado en el grupo Tierra Cero. 21:30 Pasión El actor habla sobre el cambio que vivió al pasar del 22:30 Noticiero con Joaquín mundo de la música a la actuación. “Yo lo cambié hace mu- López Dóriga chísimo cuando acabé el grupo, me metí a estudiar 23:15 Televisa Deportes actuación, es lo que quería hacer y ahora estoy 23:30 El Notifiero con Brozo más seguro que nunca, fue una oportunidad YO AMO A JUAN QUERENDÓN que tuve, Tierra Cero me dio mucho para ■ Paula y Laura quedan fren- darme cuenta de que voy a dejar todo por CANAL te a frente mirándose retado- esto, también estudié Diseño Industrial 5 ramente, Juan no sabe qué ha- y la actuación era a lo que quería dedi- cer para tratar de aligerar la carme y lo dejé todo por esto”. -

CV MV Mar Carrera Web

MAR CARRERA IDIOMA Español/ Inglés PESO 62 Kg. ALTURA 1.76 Mts. Serranía 253, Ampliación Jardines del OJOS Verde Pedregal de San Ángel, Coyoacán CABELLO Castaño oscuro CDMX. 04500 NACIONALIDAD Mexicana / Española 52 (55) 5683 5337 STATUS MIGRATORIO US Pasaporte Español 52 (55) 5683 5322 RESIDENCIA México, CDMX. FECHA DE NACIMIENTO 07 / 01 / 64 TELEVISIÓN ¿uién mató a Sara? 1 y 2 2021 TV Serie, Estelar Netflix Aquí en la tierra 2020 TV Serie,, Estelar Amazon Prime Desenfrenadas 2020 TV Serie, Estelar Netflix Falco 2018 TV Serie, Estelar Amazon Prime Las Malcriadas 2017 TV Serie, Estelar TV Azteca Su nombre era Dolores 2017 Unitario, Estelar Univision Un día cualquiera 2016 TV Serie, Estelar TV Asteca La hermandad 2016 TV Serie, Estelar Claro video Entre correr y vivir 2016 TV Serie, Estelar TV Azteca Crónica de Castas 2014 TV Serie, Coestelar Canal ONCE Las Trampas del Deseo 201 TV Serie, Estelar Cadena TRES Dos Lunas 201 TV Serie, Estelar FOX Niñas Mal 201 Telenovela, Coestelar MTV El Señor de los Cielos 201 Telenovela, Part. Espec. Telemundo Emperatriz 2011 TV Serie, Estelar TV Azteca Bienes Raices 2011 TV Serie, Estelar Canal ONCE Los Minondo 2010 TV Serie, Coestelar Canal ONCE Soy Tu Fan 2009-2010 Telenovela, Estelar Canal ONCE Pasión Morena 2009 TV Serie, Estelar TV Azteca Persons Unknown 2009 Telenovela, Estelar FOX El Juramento 2007-2008 Telenovela, Coestelar Telemundo Mientras Haya Vida 2007 Telenovela, Coestelar TV Azteca Amor en Custodia 2006 Unitario, Estelar TV Azteca Decisiones 2006 Unitario, Estelar TV Azteca La Vida es Una Canción 2006 Telenovela, Coestelar TV Azteca Cuentos de Pelos 2005 Telenovela, Coestelar Canal ONCE Machos 2005 Telenovela, Estelar TV Azteca Lo ue Callamos Las Mujeres 200 Telenovela, Estelar TV Azteca Los Sánchez 2004-2005 Telenovela, Estelar TV Azteca CINE El diablo entre las piernas 2019 Largometrage Solteras 2019 Largometrage Mientras el lobo no esta 2017 Largometrage ue culpa tiene el niño 2016 Largometrage Las Paredes Hablan 2012 Largometrage I Hate Love. -

Con El Tiempo Y Un Ganchito.Pdf

Con el tiempo y un ganchito: Dichos, refranes y sentencias en los Altos de Jalisco Autores: Ana Isabel Ramón Gómez Elba Gómez Orozco Fermín López Jiménez 5 LOGOS..Y..FRASES..PACMYC A don Hilario: por lo que fue por lo que es por lo que será. Con el tiempo y un ganchito: Dichos, refranes y sentencias en los Altos de Jalisco Primera edición, febrero 2021 D.R. © Ana Isabel Ramón Gómez Elba Gómez Orozco Fermín López Jiménez Todos los derechos reservados, 2021 ISBN 978- Edición y producción: Acento Editores Privada Las Rosas 410, colonia Chapalita, Guadalajara Se prohíbe la reproducción, el registro o la transmisión parcial o total de esta obra por cualquier sistema de recuperación de información existente, sin el permiso previo por escrito del titular de los derechos correspondientes. Impreso y hecho en México Printed and made in México 7 INDICE Presentación, 7 Prólogo, 11 Capítulo I . Animales. 1.1 Animales domésticos 1.2 Aves de corral, 1.3 Ganado equino, 1.4 Ganado ovino, 1.5 Ganado porcino, 1.6 Ganado vacuno, 1.7 Otros animales más, Capítulo II. Asuntos del corazón, Capítulo III. Dinero, Capítulo IV Dios. Capítulo V Distorsionados. Capítulo VI Frases hechas. Capítulo VII Frases proverbiales. Capítulo VIII 9 Groseros. PRESENTACIÓN Capítulo IX Hombres. El presente trabajo es una recopilación paremiográfica, una Capítulo X investigación de campo llevada a cabo en la región de los Lugares. Altos de Jalisco. Dichos, sentencias y refranes conforman este tratado que muestra la riqueza del lenguaje oral que los Capítulo XI alteños han utilizado desde que los primeros hablantes del Mujeres. -

CV MV Mar Carrera Web

MAR CARRERA IDIOMA Español/ Inglés PESO 64 Kg. ALTURA 1.76 Mts. Serranía 253, Ampliación Jardines del OJOS Verde Pedregal de San Ángel, Coyoacán CABELLO Castaño oscuro CDMX. 04500 NACIONALIDAD Mexicana / Española 52 (55) 5683 5337 STATUS MIGRATORIO US Pasaporte Español 52 (55) 5683 5322 RESIDENCIA México, CDMX. FECHA DE NACIMIENTO 07 / 01 / 64 11500 Nw 82nd Ter Doral, Miami Fl. 33178 TELEVISIÓN +1 (786) 236 2207 El Club 2019 TV Serie, Estelar Netflix Falco 2018 TV Serie, Estelar Amazon Prime Las Malcriadas 2017 TV Serie, Estelar TV Azteca Su nombre era Dolores 2017 Unitario, Estelar Univision Un día cualquiera 2016 TV Serie, Estelar TV Asteca La hermandad 2016 TV Serie, Estelar Claro video Entre correr y vivir 2016 TV Serie, Estelar TV Azteca Crónica de Castas 2014 TV Serie, Coestelar Canal ONCE Las Trampas del Deseo 201 TV Serie, Estelar Cadena TRES Dos Lunas 201 TV Serie, Estelar FOX Niñas Mal 201 Telenovela, Coestelar MTV El Señor de los Cielos 201 Telenovela, Part. Espec. Telemundo Emperatriz 2011 TV Serie, Estelar TV Azteca Bienes Raices 2011 TV Serie, Estelar Canal ONCE Los Minondo 2010 TV Serie, Coestelar Canal ONCE Soy Tu Fan 2009-2010 Telenovela, Estelar Canal ONCE Pasión Morena 2009 TV Serie, Estelar TV Azteca Persons Unknown 2009 Telenovela, Estelar FOX El Juramento 2007-2008 Telenovela, Coestelar Telemundo Mientras Haya Vida 2007 Telenovela, Coestelar TV Azteca Amor en Custodia 2006 Unitario, Estelar TV Azteca Decisiones 2006 Unitario, Estelar TV Azteca La Vida es Una Canción 2006 Telenovela, Coestelar TV Azteca Cuentos de -

Historias De Vida De Personas Migrantes En Retorno Créditos

1 2 HISTORIAS DE VIDA DE PERSONAS MIGRANTES EN RETORNO CRÉDITOS Las opiniones expresadas en las publicaciones de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) corresponden a los autores y no reflejan necesariamente las de la OIM. Las denominaciones empleadas en este documento y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la OIM, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citadas o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia a las personas migrantes y a la sociedad en su conjunto. La OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional para: ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión de la migración, fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias, alentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de las personas migrantes. Esta publicación se realiza en el marco del Proyecto: “Estudio sobre el proceso de reintegración de las personas migrantes en zonas urbanas en El Salvador, Guatemala, Honduras y México”. Financiado por el Fondo de la OIM para el Desarrollo. Elaborado por: Lorena Guzmán Elizalde, Investigadora del estudio etnográfico Revisado por: Marcelo Pisani Codoceo, Director Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Jorge Peraza Breedy, Jefe de Misión para El Salvador, Guatemala y Honduras. Rosilyne Borland, Especialista Regional en Protección y Asistencia a Migrantes. -

Representaciones Y Discursos Ciudadanos En Las Telenovelas Mexicanas

Colección Graduados 2011 Serie Sociales y Humanidades 2 Humberto Darwin Franco Migues Ciudadanos de ficción: representaciones y discursos ciudadanos en las telenovelas mexicanas En este libro sostengo como premisa de político-institucional, económica y narrativa partida que las televisoras mexicanas expondré que las telenovelas mexicanas que a diferencia de lo que ocurre en los modelo (Televisa) sino al contrario; lo noticieros, género tradicional para el aná- que busco es ver de qué manera éste se lisis y observación de la llamada agenda ha adaptado o no a los nuevos tiempos setting, las telenovelas no sólo permiten incorporar temas y problemáticas de ma- publicidad y política sus narrativas. Que nera racional, sino que además ofrecen la telenovela decida romper su cerco na- para los mismos posturas y acciones muy rrativo (y simbólico) para acercarse a la puntuales que indican –ya– a la audien- discusión pública de diversas y múltiples cia no sólo en qué pensar sino también problemáticas sociales requiere de un “cómo pensar, actuar y, sobre todo, sen- nuevo planteamiento teórico-metodoló- tir y sentirse ante problemas muy espe- gico que dé cuenta de esas otras formas Ciudadanos de ficción: representaciones y discursos ciudadanos en las telenovelas mexicanas COLECCIÓN GRADUADOS Serie Sociales y Humanidades Núm. 2 Humberto Darwin Franco Migues Ciudadanos de ficción: representaciones y discursos ciudadanos en las telenovelas mexicanas Universidad de Guadalajara 2012 302.234 FRA Franco Migues, Humberto Darwin Ciudadanos de ficción: representaciones y discursos ciudadanos en las telenovelas mexicanas / Humberto Darwin Franco Migues. 1ª ed. Guadalajara, Jal.: Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Coordinación Editorial, 2012 Colección: Graduados 2011 Serie: Sociales y Humanidades ; Núm. -

Vigencia Y Caducidad De La Telenovela Mexicana. Análisis Comparativo De La Preservación Y Reproducción De Sentidos En Dos Estudios De Caso: “Teresa” Y “El Sexo

_________________________________________________________________________________ Vigencia y caducidad de la telenovela mexicana. Análisis comparativo de la preservación y reproducción de sentidos en dos estudios de caso: “Teresa” y “El sexo débil”. T E S I S Que para obtener el grado de Doctora en Ciencias Sociales Presenta Susana Herrera Guerra. Directora de tesis Dra. María Cecilia Costero Garbarino. San Luis Potosí, S.L.P. Abril, 2018 ÍNDICE GENERAL Pág. Introducción general. 8 Capítulo 1: La construcción histórica del estereotipo femenino y su utilización social y política. 18 1.1. Génesis del Estado mexicano. 23 1.2. El Estado en la instauración de estereotipos sociales. 29 1.2.1. El papel del Estado en la conformación y perpetuación de estereotipos 30 1.2.2. La construcción del estereotipo femenino a partir del Estado. 39 1.3. La construcción del estereotipo femenino a partir de la Iglesia. 50 1.4. El papel de las élites y los grupos de poder en la construcción y permanencia de estereotipos de género: 56 1.4.1 Génesis de las élites y los grupos de poder. 56 1.4.2. Las élites empresariales desde el siglo XIX. 60 1.4.3. La consolidación del Estado mexicano y las élites empresariales (Siglo XX). 63 1.5. Las élites empresariales, los medios de comunicación y los estereotipos de género. 66 1.5.1. Las élites de poder y los medios de comunicación. Una mirada a los estereotipos de género, justificación del statu quo. 67 1.6. La prevalencia del estereotipo femenino, mantenida por el Estado, las élites y la Iglesia, a través de los Medios de Comunicación. -

Catequesis Sobre La Esperanza

CATEQUESIS SOBRE LA ESPERANZA Papa Francisco 2016-2017 Textos tomados de www.vatican.va © Libreria Editrice Vaticana 2017 Oficina de Información del Opus Dei www.opusdei.org Índice 1.– «Consolad, consolad a mi pueblo» (Is 40). 2.– «Qué hermosos son sobre las montañas los pasos del que proclama la paz» (Is 52). 3.– El nacimiento de Jesús, fuente de la esperanza. 4.– Abraham, padre en la fe y en la esperanza. 5.– Raquel «llora a sus hijos» pero… «hay esperanza para tu futuro» (Jer 31). 6.– Las falsas esperanzas en los ídolos (Salmo 115). 7.– Jonás: esperanza y oración. 8.– Judit: la valentía de una mujer da esperanza al pueblo. 9.– El yelmo de la esperanza (1 Ts 5, 4-11). 10.– La esperanza, fuente del consuelo mutuo y de la paz (1 Ts 5, 12-22). 11.– La esperanza no defrauda (Rm 5, 1-5). 12.– En la esperanza nos sabemos salvados (Rm 8, 19-27). 13.– La Cuaresma, camino de esperanza. 14.– Alegres en la esperanza (Rm 12, 9-13). 15.– Una esperanza fundada sobre la Palabra (Rm 15, 1-6). 16.– La esperanza contra toda esperanza (Rm 4, 16-25). 17.– Dar razón de la esperanza que hay en nosotros (1 P 3, 8-17). 18.– Esperanzas del mundo y esperanza de la Cruz (Jn 12, 24-25). 19.– Cristo resucitado, nuestra esperanza (1 Cor 15). 20.– «Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20): la promesa que da esperanza. 21.– La Madre de la esperanza. 22.– María Magdalena, apóstol de la esperanza.