Memorias-VII-Encuentro.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Check List Notes on Geographic Distribution Check List 13(2): 2091, 12 April 2017 Doi: ISSN 1809-127X © 2017 Check List and Authors

13 2 2091 the journal of biodiversity data 12 April 2017 Check List NOTES ON GEOGRAPHIC DISTRIBUTION Check List 13(2): 2091, 12 April 2017 doi: https://doi.org/10.15560/13.2.2091 ISSN 1809-127X © 2017 Check List and Authors First records of Sturnira bakeri Velazco & Patterson, 2014 (Chiroptera: Phyllostomidae) from Colombia Sebastián Montoya-Bustamante1, 3, Baltazar González-Chávez2, Natalya Zapata-Mesa1 & Laura Obando-Cabrera1 1 Universidad del Valle, Grupo de Investigación en Ecología Animal, Departamento de Biología, Apartado Aéreo 25360, Cali, Colombia 2 Universidad del Valle, Apartado Aéreo 25360, Cali, Colombia 3 Corresponding author. E-mail: [email protected] Abstract: We evaluate the occurrence of S. bakeri in m). Therefore, there was a high probability that this species Colombia, a recently described species. We report seven inhabits northwestern Peru rather than elsewhere (Velaz- new records and include data on skull measurements of co & Patterson 2014). Recently, Sánchez & Pacheco these individuals and information on the new localities. A (2016) tested this hypothesis and reported the presence of discriminant analysis suggests that condyloincisive length S. bakeri from six localities in northwestern Peru. No fur- and dentary length are the most important measurements ther information has been published on S. bakeri and its to separate S. bakeri and S. luisi from S. lilium. However, geographic distribution remains obscure. Our aim was to to distinguish S. bakeri from S. luisi, we used discrete evaluate the occurrence of S. bakeri in Colombia, as well as characters proposed in the original descriptions of these to increase our knowledge of the morphological variation two taxa. -

Guia De Rutas Verdes Pp1-100

Libro Rutas Verdes2 24/8/2005 10:52 AM Page 1 CVC más ágil, cercana y participativa Libro Rutas Verdes2 24/8/2005 10:52 AM Page 2 338.4791 C822rut CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA — CVC. Dirección de Gestión Ambiental— Dirección Técnica Ambiental Rutas Verdes del Valle del Cauca - Colombia / María Isabel Salazar Ramírez; [et. Al.] Santiago de Cali: CVC, 2005. 232 p.: il., mapas, fotografías 1. TURISMO 2.TURISMO CULTURAL 3.OFERTA TURÍSTICA 4.ECODESARROLLO. 5. ECOSISTEMAS I. Título II. SALAZAR RAMIREZ, María Isabel. III. HERNÁNDEZ CORRALES, Mónica. IV. PARRA VALENCIA, Germán. V. GARCÍA MENESES, Liliana VI. TRUJILLO SANDOVAL, Martha Yadira. RUTAS VERDES DEL VALLE DEL CAUCA - COLOMBIA © Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca — CVC — 2005 Publicación de la Dirección de Gestión Ambiental y la Dirección Técnica Ambiental. Comité Editorial: CVC: Dirección de Gestión Ambiental, Dirección Técnica Ambiental y Secretaría General. Gobernación del Valle del Cauca: Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca INCIVA, Secretaría de Cultura y Turismo del Valle del Cauca. Textos: María Isabel Salazar Ramírez, Mónica Hernández Corrales, Germán Parra Valencia, Liliana García Meneses y Martha Yadira Trujillo Sandoval. Corrección de Estilo: CVC, Beatriz Canaval T. - INCIVA, Liliana García M. Impresión, diseño y diagramación: Ingeniería Gráfica S.A. Fotografía: Ver anexo Mapas: Paola Andrea Gómez Caicedo Primera Edición: 1200 ejemplares Editado y Publicado por: Carrera 56 11-36 Teléfono: 3310100 Ext. 328 -302 - 336 -Fax: 3310195 Web: http//www.cvc.gov.co Santiago de Cali, Valle del Cauca, Colombia PORTADA ISBN 958-8094-92-5 Arriba: Atardecer Pacífico Centro: Laguna de Sonso Abajo izquierda-derecha: Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida, almacenada en Parque Natural Regional del sistema recuperable o transmitida en ninguna forma o por ningún Duende, Quebrada Perico, medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin el Paramillo de Barragan, previo permiso de la editorial. -

Informe De Gestión - 2020

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Versión 1.0 INFORME DE GESTION 2020 17/01/2020 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA DEL VALLE DEL CAUCA PAP-PDA INFORME DE GESTIÓN - 2020 SANTIAGO DE CALI, FEBRERO DE 2020 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Versión 1.0 INFORME DE GESTION 2020 17/01/2020 VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. INFORME DE GESTIÓN – 2020 La política para el sector de agua potable y saneamiento básico - “Agua para la Prosperidad” en el Valle del Cauca se lleva a cabo por parte del Gobierno Departamental a través de Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P., entidad creada mediante escritura pública No. 4792 de octubre de 2009, con un capital suscrito y pagado de $500 millones, de los cuales el 94.4% ($472.000.000) corresponde a la Gobernación y el 5.6% restante ($28.000.000) a 14 municipios, a saber: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Buga, Bugalagrande, El Águila, El Cairo, La Cumbre, Riofrio, San Pedro, Sevilla, Toro y Vijes. VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P. PARTICIPACIÓN ACCIONARIA No. ACCIONISTAS Porcentaje 1 MUNICIPIO DE ALCALA 0,4% 2 MUNICIPIO DE ANDALUCIA 0,4% 3 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO 0,4% 4 MUNICIPIO DE ARGELIA 0,4% 5 MUNICIPIO DE BUGA 0,4% 6 MUNICIPIO DE BUGALAGRANDE 0,4% 7 MUNICIPIO DE EL AGUILA 0,4% 8 MUNICIPIO DE EL CAIRO 0,4% 9 MUNICIPIO DE LA CUMBRE 0,4% 10 MUNICIPIO DE RIOFRIO 0,4% 11 MUNICIPIO DE SAN PEDRO 0,4% 12 MUNICIPIO DE SEVILLA 0,4% 13 MUNICIPIO DE TORO 0,4% 14 MUNICIPIO DE VIJES 0,4% 15 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 94,4% TOTAL 100,0% Vallecaucana -

Estrategia Municipal Para La Respuesta a Emergencias Año 2014

MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO PAGINA - 1 – CÓDIGO : 76.041.200 VALLE DEL CAUCA VERSIÓN 2 NIT : 800.100.532-8 ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A FECHADE APROBACIÓN: EMERGENCIAS 02 / Enero / 2012 ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS AÑO 2014 Fecha de Fecha de elaboración: Elaborado por: operativo de gestión del actualización: 09 agosto 2012 riesgo el señor Carlos Andrés Calvo Galvis 01 de Marzo 2015 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO PAGINA - 2 – CÓDIGO : 76.041.200 VALLE DEL CAUCA VERSIÓN 2 NIT : 800.100.532-8 ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A FECHADE APROBACIÓN: EMERGENCIAS 02 / Enero / 2012 CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTION DE RIESGO DE DESASTRES -CMGRD- DEPARTAMENTODELVALLEDELCAUCA ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS EMRE ALCALDE José Luis Herrera Rendón. COORDINADOR A CMGRD Sandra Viviana Álzate Romero. DESARROLLO DE CONTENIDO Carlos Andrés Calvo Galvis. Auxiliar de Campo CMGRD Según Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo al CMGRD N°11 C De la Alcaldía Municipal de Ansermanuevo O O Esta estrategia ha sido elaborada y R publicada gracias a la guía metodológica D para La formulación de La estrategia I municipal de respuesta a emergencias (EMRE) por el SNGRD y a la Alcaldía N Municipal. A D O R C L Ansermanuevo valle del cauca, agosto del año 2014 O P A D Fecha de Víctor Hugo Salazar Cadavid Fecha de elaboración: Elaborado por: operativo de gestión del actualización: 09 agosto 2012 riesgo el señor Carlos Andrés Calvo Galvis 01 de Marzo 2015 MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO PAGINA - 3 – CÓDIGO : 76.041.200 VALLE DEL CAUCA VERSIÓN 2 NIT : 800.100.532-8 ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA RESPUESTA A FECHADE APROBACIÓN: EMERGENCIAS 02 / Enero / 2012 Esta Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias del municipio de Ansermanuevo, significa la organización eficiente y rápida de la población, los recursos y los esfuerzos públicos, privados y comunitarios ante posibles emergencias ó desastres. -

20200120152471* Para Contestar Cite: Radicado CRA N°: 20200120152471 Fecha: 16-12-2020 Bogotá

*20200120152471* Para contestar cite: Radicado CRA N°: 20200120152471 Fecha: 16-12-2020 Bogotá, Señores PERSONERÍA MUNICIPAL DE DAGUA Señor LUIS FERNANDO BOLAÑOZ Personero Carrera 10 # 9-30 (572)2450200, 2450566 [email protected] DAGUA, VALLE DEL CAUCA Asunto: Comunicación de la Resolución CRA 935 de 2020 y Resolución CRA 937 de 2020. Respetado señor: De manera atenta le comunico lo resuelto en la Resolución CRA 935 del 20 de noviembre de 2020 “Por la cual se resuelve la solicitud de declaratoria de mercado regional presentada por la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. - ACUAVALLE S.A. E.S.P.” y lo resuelto en la Resolución CRA 937 del 30 de noviembre de 2020 “Por la cual se corrige un error de transcripción en el artículo primero de la Resolución CRA 935 de 20 de noviembre de 2020 “por la cual se resuelve la solicitud de declaratoria de mercado regional presentada por la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. - ACUAVALLE S.A. E.S.P.”” Resolución CRA 935 del 20 de noviembre de 2020, resuelve: “ARTÍCULO PRIMERO. DECLARAR el mercado regional para el servicio público domiciliario de acueducto en el ámbito de operación de la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca -ACUAVALLE E.S.P. en los siguientes municipios del Departamento del Valle del Cauca: Alcalá, Andalucía, Ansermanuevo, Argelia, Bolívar, Bugalagrande, Caicedonia, Candelaria, Dagua, El Águila, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Pradera, Restrepo, Rio Frio, Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Toro, Trujillo, Ulloa, Vijes, Yotoco y Zarzal, y para el servicio público domiciliario de alcantarillado, para los municipios de Alcalá, Andalucía, Argelia, Bolívar, Bugalagrande, Candelaria, Dagua, El Águila, El Cairo, El Cerrito, El Dovio, Florida, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, La Victoria, Obando, Pradera, Rio; por un plazo de hasta diez (10) años, contados a partir de la firmeza del presente acto administrativo. -

Plan De Desarrollo Turístico En El Municipio Del Cairo –Valle Del Cauca En El Marco De Paisaje Cultural Cafetero Como Destino Turístico

PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DEL CAIRO –VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DE PAISAJE CULTURAL CAFETERO COMO DESTINO TURÍSTICO. ANGIE PAOLA FIGUERA SERNA CÓDIGO: 1.088.315.361 MARIA JOSE FORERO BONILLA CÓDIGO: 1.088.323.309 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE PEREIRA ENERO DE 2017 1 PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DEL CAIRO –VALLE DEL CAUCA EN EL MARCO DE PAISAJE CULTURAL CAFETERO COMO DESTINO TURÍSTICO. ANGIE PAOLA FIGUERA SERNA CÓDIGO: 1.088.315.361 MARIA JOSE FORERO BONILLA CÓDIGO: 1.088.323.309 DISERTACIÓN PRESENTADA PARA OPTAR AL TÍTULO DE Administrador de Turismo Sostenible DIRECTOR ANDRES RIVERA BERRIO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TURISMO SOSTENIBLE PEREIRA ENERO DE 2017 2 CONTENIDO INDICE DE GRAFICOS Y TABLAS 6 1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 7 2. JUSTIFICACIÓN 8 3. OBJETIVOS 10 3.1 Objetivo general 10 3.2 Objetivo especifico 10 4. MARCO REFERENCIAL 11 5. NORMATIVIDAD, PLAN DE ACCIÓN 12 6. DISEÑO METODOLÓGICO CON SUS FASES 14 6.1 INVENTARIOS DE ATRACTIVOS 15 6.2 INVENTARIO DE PRESTADORES 16 6.3 METODOLOGIA ZOPP 16 Gráfico 1: vinculación entre metodologías 18 7. RESULTADOS 19 7.1 DIAGNÓSTICO BASE. 19 7.1.1 Información General 19 7.1.2 ASPECTO HISTÓRICO 19 7.1.3 ASPECTO AMBIENTAL 21 7.1.3.1 Clima y zonas de vida 21 7.1.4 ASPECTO ECONÓMICO 23 7.1.4.1 Agricultura 23 Tabla 1: Resultado de censo sector agrícola 24 7.1.4.2 Ganadería 25 Tabla 2: Inventario ganado bobino 25 Tabla 3: Inventario ganado porcino 26 Tabla 4: Inventario aves de corral 26 7.1.5 ASPECTO SOCIAL MUNICIPAL. -

Observatorio Económico Del Norte Del Valle Informe Económico De Los

Observatorio Económico del Norte del Valle Informe Económico de los municipios pertenecientes a la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Cartago Cartago, Valle del Cauca Enero 31 de 2017 Introducción En la actualidad, la información se convierte en un insumo importante para todo el contexto empresarial, ya que es parte fundamental de las organizaciones para conseguir un alto nivel competitivo y posibilidades de desarrollo. El informe económico que presenta la Cámara de Comercio de Cartago anualmente, se constituye como un elemento de suma importancia para los principales actores de la Subregión del Norte del Valle del Cauca, al igual que para las organizaciones gubernamentales, quienes podrán tener a la mano información del contexto empresarial. En el presente informe, se exponen elementos que constituyen un papel relevante para un desarrollo económico y social optimo, donde se recopilan cifras expuestas por diferentes entidades como el DANE, Banco de la Republica, Concejo Privado de Competitividad, Departamento Nacional de Planeación, Procolombia, Diario El País, información extraída desde el Registro Único Empresarial y Social y del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Cartago. En primera instancia, se exponen indicadores presentados por el Índice Departamental de Competitividad 2016, el cual se fundamenta en tres factores principales. Las Condiciones Básicas, que evalúa los pilares en relación a las instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y media, salud y sostenibilidad ambiental, factor de Eficiencia, que evalúa los pilares de educación superior y capacitación y eficiencia de los mercados, por último, se evalúa el factor de Sofisticación e Innovación, que contiene los pilares en relación a la Sofisticación y Diversificación e Innovación y Dinámica Empresarial. -

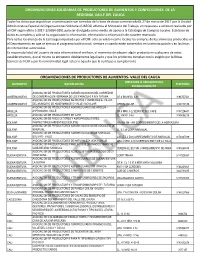

Valle Del Cauca

ORGANIZACIONES SOLIDARIAS DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS Y CONFECCIONES DE LA REGIONAL VALLE DEL CAUCA Todos los datos que se publican a continuación son tomados de la base de datos suministrada EL 27 de marzo de 2017 por la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) adscrita al Ministerio del Trabajo, en respuesta a solicitud realizada por el ICBF según oficio S-2017-123684-0101 para ser divulgada como medio de apoyo a la Estrategia de Compras Locales. Esta base de datos es completa y sólo se ha organizado la información, eliminando la información de caracter reservado. Para todos los efectos de la Estrategia impulsada por el ICBF, sólo se validan como locales las compras de los alimentos producidos en el Departamento en que se ejecuta el programa institucional, siempre y cuando estén contenidos en la minuta patrón y en las listas de intercambio autorizadas. Es responsabilidad del usuario de esta información el verificar, al momento de adquirir algún producto en cualquiera de estos establecimientos, que el mismo se encuentre debidamente legalizado y que los productos cumplan con lo exigido por la fichas técnicas del ICBF y por la normatividad legal actual o aquella que la sustituya o complemente. ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE ALIMENTOS- VALLE DEL CAUCA DIRECCION O UBICACION DEL MUNICIPIO RAZON SOCIAL TELEFONO ESTABLECIMIENTO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROECOLOGICOS DEL CORREDOR ANSERMANUEVO DE CONSERVACION SERRANIA DE LOS PARAGUAS P.N.N TATAMA CR 4 BIS NRO. 6-91 3196757561 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y VERDURAS EL VILLAR ANSERMANUEVO DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE ASOVILLAR CRR EL VILLAR 3148110178 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ARGELIA - ARGELIA ASPROAGRO- VALLE CR 5 NRO.3-22 EDIFICIO DEL CAFE 3137224647 ARGELIA ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CAFE CL 3 NRO. -

Informe Económico 2018

Estudio Demográfico, Económico, Social y Empresarial de la región área de influencia de la Cámara de Comercio de Cartago Cámara de Comercio de Cartago Enero de 2019 1 Tabla de contenido Resumen .................................................................................................................................. 7 Análisis Demográfico ............................................................................................................. 11 Situación fiscal ...................................................................................................................... 15 Presupuesto del municipio de Cartago. .............................................................................. 21 Comportamiento de la Economía .......................................................................................... 22 Dinámica de la Construcción ................................................................................................. 31 Licencias de construcción en el municipio de Cartago .................................................... 33 Análisis en contexto de la agricultura en el 2018 y perspectivas ............................................. 38 Análisis en contexto de la industria y perspectivas ................................................................ 39 Análisis en contexto del turismo y perspectivas ..................................................................... 41 Mercado Laboral .................................................................................................................. -

Alcala Andalucia Ansermanuevo Argelia

INMUNOPREVENIBLES MENINGITIS BACTERIANA AGUDA AGENTES MUNICIPIO DE DIFTERIA RESIDENCIA* O BACTERIANO EN GENERAL PROCEDENCIA** ACUMULADO ESPERADO OBSERVADO ACUMULADO 2019 ESPERADO OBSERVADO 2019 ALCALA 0 0 0 0 0 0 ANDALUCIA 0 0 0 0 0 0 ANSERMANUEVO 0 0 0 0 0 0 ARGELIA 0 0 0 0 0 0 BOLIVAR 0 0 0 0 0 0 BUGA 0 0 0 0 0 0 BUGALAGRANDE 0 0 0 0 0 0 CAICEDONIA 0 0 0 1 0 0 CALI 0 1 0 108 5 4 CANDELARIA 0 0 0 0 0 0 CARTAGO 0 0 0 1 0 0 DAGUA 1 0 0 0 0 0 DARIEN 0 0 0 1 0 0 EL AGUILA 0 0 0 0 0 0 EL CAIRO 0 0 0 2 0 0 EL CERRITO 0 0 0 1 0 0 EL DOVIO 0 0 0 0 0 0 FLORIDA 1 0 0 3 0 0 GINEBRA 0 0 0 0 0 0 GUACARI 0 0 0 2 0 0 JAMUNDI 0 0 0 6 0 0 LA CUMBRE 0 0 0 0 0 0 LA UNION 0 0 0 0 0 0 LA VICTORIA 0 0 0 1 0 0 OBANDO 0 0 0 0 0 0 PALMIRA 1 0 0 9 0 1 PRADERA 0 0 0 2 0 0 RESTREPO 0 0 0 0 0 0 RIOFRIO 0 0 0 0 0 0 ROLDANILLO 0 0 0 1 0 0 SAN PEDRO 0 0 0 0 0 0 SEVILLA 0 0 0 0 0 0 TORO 0 0 0 0 0 0 TRUJILLO 0 0 0 0 0 0 TULUA 0 0 0 6 0 0 ULLOA 0 0 0 0 0 0 VERSALLES 0 0 0 0 0 0 VIJES 0 0 0 0 0 0 YOTOCO 0 0 0 1 0 1 YUMBO 0 0 0 3 0 0 ZARZAL 0 0 0 1 0 0 TOTAL 3 2 0 149 7 6 TABLERO DE MANDO SEMANA 46 INMUNOPREVENIBLES PARALISIS FLACIDA AGUDA PAROTIDITIS RUBEOLA ACUMULADO 2019 ESPERADO OBSERVADO ACUMULADO 2019 ESPERADO OBSERVADO ACUMULADO 2019 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 14 23 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 7 3 0 404 414 2 2 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 13 17 1 1 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 19 1 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 20 10 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 -

Coffee Cultural Landscape of Colombia

Republic of Colombia PCC COFFEE CULTURAL LANDSCAPE PAISAJE CULTURAL CAFETERO- Management Plan Unofficial Translation Coordinating Committee: Ministry of Culture Colombian Coffee Growers’ Federation Bogotá, September 2009 1 1 Contents 1. INTRODUCTION ................................................................. 5 2. CHARACTERIZATION OF THE COFFEE CULTURE LANDSCAPE 2.1. DESCRIPTION ........................................................................ 2.1.1. The human, family centered, generational, and historical efforts related to the production of quality coffee, within a framework of sustainable human development ................................................................... 11 2.1.2. Coffee culture for the world ......................................... 16 2.1.3. Strategic social capital built around its coffee growing institutions 29 2.1.4.The relationship between tradition and technology: Guaranteeing the quality and sustainability of a product 34 2.1 2.2. THE PCC’S CURRENT STATE OF CONSERVATION 2.2.1.The human, family centered, generational, and historical efforts related to the production of quality coffee, within a framework of sustainable human development 2.2.2.Coffee culture for the world 2.2.3.Strategic social capital built around coffee growing institutions 51 2 2 2.2.4.The relationship between tradition and technology: Guaranteeing product quality and sustainability 53 2.3. FACTORS THAT AFFECT THE PCC ............................................... 56 2.3.1.Developmental pressures 2.3.2. Environmental pressures -

Integrated Pollution Prevention and Control for the Municipal Water Cycle in a River Basin Context Validation of the Three-Step Strategic Approach

Integrated Pollution Prevention and Control for the Municipal Water Cycle in a River Basin Context Validation of the Three-Step Strategic Approach Alberto Galvis - Castaño INTEGRATED POLLUTION PREVENTION AND CONTROL FOR THE MUNICIPAL WATER CYCLE IN A RIVER BASIN CONTEXT VALIDATION OF THE THREE-STEP STRATEGIC APPROACH ALBERTO GALVIS CASTAÑO Thesis committee Promotor Prof. Dr H.J. Gijzen Professor of Environmental Biotechnology IHE Delft Institute for Water Education Regional Director and Representative UNESCO Regional Office for Southern Africa Harare, Zimbabwe Co-promotor Dr N. P. van der Steen Associate Professor of Environmental Technology IHE Delft Institute for Water Education Other members Prof. Dr C. Kroeze, Wageningen University & Research Prof. Dr C.J. van Leeuwen, Utrecht University Prof. Dr M. von Sperling, Federal University of Mina Gerais, Brazil Prof. Dr P. van der Zaag, IHE Delft, TU Delft Integrated Pollution Prevention and Control for the Municipal Water Cycle in a River Basin Context Validation of the Three-Step Strategic Approach Thesis submitted in fulfilment of the requirements of the Academic Board of Wageningen University and the Academic Board of the IHE Delft Institute for Water Education for the degree of doctor to be defended in public on Tuesday, 3 September 3, 2019 at 3:00 p.m. in Delft, the Netherlands by Alberto Galvis Castaño Born in Sevilla-Valle del Cauca, Colombia CRC Press/Balkema is an imprint of the Taylor & Francis Group, an informa business © 2019, Alberto Galvis Castaño Although all care is taken to ensure integrity and the quality of this publication and the information herein, no responsibility is assumed by the publishers, the author nor IHE Delft for any damage to the property or persons as a result of operation or use of this publication and/or the information contained herein.