Gefahrenkarte Hochwasser Aare/Pfaffnern

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

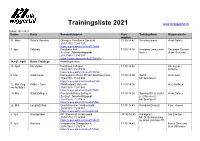

Trainingsliste 2021

Trainingsliste 2021 www.olkwiggertal.ch Stand: 10.2.2021 Datum Karte Besammlungsort Start Trainingsform Organisator/in möglich 31. März Schule Oberfeld Oftringen Schulhaus Oberfeld 17:30-18:45 Schulhauskarte Heidi Gafner 2'637'155 / 1'240’129 https://s.geo.admin.ch/8ea770cd6d 7. April Fätzholz Waldhaus Felli 17:00-18:00 Kompass (reduzierte Christoph Ruesch Zu Gast: Talentstützpunkt Karte) (Fam. Bertschi) 2'631'366 / 1'235’203 https://s.geo.admin.ch/8e84786c7c 14.+21. April Keine Trainings Frühlingsferien 28. April Munihubel Forsthaus Zofingen 17:30-18:45 Hansruedi 2'639’387 / 1'237’800 Schlatter https://s.geo.admin.ch/8ea77207eb 5. Mai Stadt Aarau Färberplatz (öffentl. PP der Stadt benutzen) 17:00-18:00 Sprint OLG Suhr 2'645'800 / 1'249’300 Mit Sportident https://s.geo.admin.ch/8ea3ae150b 12. Mai (Tag Kölliker Tann Waldfestplatz Safenwil 17:00-18:00 OLG Kölliken vor Auffahrt) 2'642'303 / 1'241’960 https://s.geo.admin.ch/8ea773fa58 19. Mai Stadt Zofingen Primarschulhaus Zofingen 17:00-18:00 Sprintstaffel (2 Läufer, Heidi Gafner Zu Gast: Talentstützpunkt je 2 Strecken) 2'638'529 / 1'237’813 Mit Sportident https://s.geo.admin.ch/8ea3af55d6 26. Mai Langholz Süd Oeschlisweiher, Vordemwald 17:30-18:45 Kompass/Distanz Fam. Husner 2'634'339 / 1'236’551 https://s.geo.admin.ch/8ea3afe8f6 2. Juni Kressgraben PP: Stockmatt Vordemwald 17:30-18:45 Waldsprint Urs Zinniker 2'634'116 / 1'234’554 Mit SI. Besammlung https://s.geo.admin.ch/8ea7755673 im Wald, nicht bei PP. 9. Juni Ramoos Vitaparcours Strengelbach 17:30-18:45 Marco Sievi und 2'636'156 / 1'236’273 Beat Willimann https://s.geo.admin.ch/8ea7761fd6 16. -

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland Dr. Liliana Schönberger Contents Abstract .............................................................................................................................. 3 1 Introduction ............................................................................................................. 4 1.1 Light pollution ............................................................................................................. 4 1.1.1 The origins of artificial light ................................................................................ 4 1.1.2 Can light be “pollution”? ...................................................................................... 4 1.1.3 Impacts of light pollution on nature and human health .................................... 6 1.1.4 The efforts to minimize light pollution ............................................................... 7 1.2 Hypotheses .................................................................................................................. 8 2 Methods ................................................................................................................... 9 2.1 Literature review ......................................................................................................... 9 2.2 Spatial analyses ........................................................................................................ 10 3 Results ....................................................................................................................11 -

The New Second Generation in Switzerland

IMISCOE fibbi, wanner, topgul & ugrina & topgul wanner, fibbi, The New Second Generation in Switzerland: Youth of Turkish and Former Yugoslav RESEARCH Descent in Zürich and Basel focuses on children of Turkish and former Yugoslav descent in Switzerland. A common thread running through the various chapters is a comparison, with previous research concerning the second generation of Italian and Spanish origin in Switzerland. The study illuminates the current situation of the children of Turkish and former Yugoslav immigrants through a detailed description of their school trajectories, labour market positions, family formation, social relations The New Second and identity. The book is an invaluable supplement to other previously published studies using data gathered from the TIES project (The Integration of the European Second Generation). Generation in Switzerland Rosita Fibbi is senior researcher at the Swiss Forum for Migration Studies (SFM) at Youth of Turkish and Former Yugoslav the University of Neuchâtel and senior lecturer in sociology at the University of Lausanne. Philippe Wanner is demography professor at the University of Geneva. The New The Descent in Zürich and Basel Ceren Topgül and Dušan Ugrina were doctoral students at those universities. Rosita Fibbi, Philippe Wanner, S econd G Ceren Topgül & Dušan Ugrina eneration in S witz erland STOCSKHTOCOLMKHOLM FRANFRKFANURTKFURT BERLIBEN RLIN AMSTAMSTERDAMERDAM ROTTERDAMROTTERDAM ANTWERANTWERP P BRUSSELBRUSSELS S PARISPARIS STRASBOURGSTRASBOURG MADRIMDADRID BARCELBARCELONA ONA VIENNAVIENNA LINZ LINZ BASLEBASLE ZURICHZURICH AUP.nl STOCKHOLM FRANKFURT BERLIN AMSTERDAM ROTTERDAM ANTWERP BRUSSELS PARIS STRASBOURG MADRID BARCELONA VIENNA LINZ BASLE ZURICH The New Second Generation in Switzerland IMISCOE International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe The IMISCOE Research Network unites researchers from some 30 institutes specialising in studies of international migration, integration and social cohesion in Europe. -

EWS Und 1. Runde GM Einzelrangliste EWS Kat A

EWS und 1. Runde GM Einzelrangliste EWS Kat A Rang Schütze Punkte Jahrgang Ausz. Gewehr Lizenz Verein 1 Zaugg Martin 192 1956 V KK FW 101351 Arbeiter-Schiess-Verein Rothrist 2 Christen Max 190 1953 V KK FW 216914 Arbeiter-Schiess-Verein Rothrist 3 Plüss Thomas 190 1985 E KK Stagw 247936 Schiessverein Mättenwil Brittnau 4 Handschin Ernst 188 1951 V KK FW 202433 Schiessverein Mättenwil Brittnau 5 Saxer Marianne 188 1953 V KK FW 104894 Schützengesellschaft Oftringen-Küngoldingen 6 Hochuli Werner 188 1960 S KK Stagw 177857 Schützengesellschaft Oftringen-Küngoldingen 7 Sollberger Rudolf 187 1949 V KK FW 125263 Schützengesellschaft Oftringen-Küngoldingen 8 Rüegger Michel 186 1992 E KK Stagw 314841 Feldschützengesellschaft Rothrist 9 Sollberger Heinz 185 1951 V KK FW 135237 Schützengesellschaft Oftringen-Küngoldingen 10 Graber Jonathan 185 1994 E KK Stagw 621812 Schützengesellschaft Zofingen 11 Schär Roger 183 1972 S Stagw 121838 Schiessverein Mättenwil Brittnau 12 Peyer Ulrich 182 1952 V KK FW 190784 Schiessverein Mättenwil Brittnau 13 Lehmann Andrea 182 1993 E Stagw 878884 Arbeiter-Schiess-Verein Rothrist 14 Zimmerli Hans 181 1946 SV KK Stagw 146043 Schützengesellschaft Oftringen-Küngoldingen 15 Studer Paul 180 1951 V KK FW 121826 Schiessverein Mättenwil Brittnau 16 Rüegger Ulrich 180 1959 S Stagw 157092 Feldschützengesellschaft Rothrist 17 Lerch Michael 180 1967 S Stagw 659964 Feldschützengesellschaft Rothrist 18 Sommer Willi 179 1950 V FW 589604 Schiessverein Mättenwil Brittnau 19 Saxer Peter 177 1947 SV KK FW 104893 Schützengesellschaft Oftringen-Küngoldingen 20 Klöti Jürg 176 1961 S Stagw 177896 Arbeiter-Schiess-Verein Rothrist 21 Burger Mark 175 1956 V Stagw 106457 Schützengesellschaft Zofingen 22 Dolder Fritz 175 1957 V FW 190774 Schiessverein Mättenwil Brittnau 23 Kreienbühl Kurt 174 1941 SV FW 202436 Schützengesellschaft Zofingen 24 Marti Hans-Rudolf 172 1950 V Stagw 104817 Schützengesellschaft Zofingen 25 Molnar Zoltan 150 1970 S Stagw 674930 Schützengesellschaft Zofingen EWS und 1. -

Rangliste Sektionen

Bezirksschützenverband Zofingen Jungschützenwettschiessen 2018 Durchführende Sektion: SG Strengelbach 15./22.23. Juni Rangliste Sektionen Sektion Kursbestand Teilnehmer Zählresultate Punkte 1. SG Zofingen 11 11 5 96.080 2. SG Strengelbach 12 12 6 93.350 3. FSG Moosleerau 9 9 4 92.425 4. MSV Kölliken 9 9 4 92.400 5. ASV Rothrist 37 37 18 90.106 6. SV Mättenwil 10 10 5 88.160 7. SG Wiliberg-Hintermoos 11 11 5 88.080 8. SG Murgenthal-Balzenwil 7 7 4 84.350 9. SG Safenwil 4 4 4 79.750 10. SG Oftringen-Küngoldingen 10 6 5 75.440 Total 120 116 Teilnehmerquote: 96.67 % Bezirksschützenverband Zofingen Jungschützenwettschiessen 2018 Durchführende Sektion: SG Strengelbach 15./22.23. Juni Rangliste Gruppen Sektion Gruppe Einzelresultat Punkte 1. ASV Rothrist ASV2 355 Tscherry Manuela 93 Henseler Richard 89 Klöti Evelyn Anna 87 Bossert Silja 86 2. SG Zofingen 4 gwünnt 354 Wiesenzarter Fabian 90 Sommerhalder Jessica 89 Peter Jerome 89 Keller Domenic 86 3. SG Strengelbach Doerfli 349 Blum Marvin 95 Pérez Jessica 86 Wicky Janic 85 Pérez Lorena 83 4. FSG Moosleerau Chögelimöpfer 323 Amsler René 86 Cadoret Damien 82 Fischer Niels 81 Fischer David 74 5. MSV Kölliken Aladdin 321 Ludwig Nancy 87 Bless Manuel 80 Fritschi Tanja 79 Schärer Saskia 75 6. SG Safenwil Sodhubel 319 Schmid Fabian 87 D`Angelico Gianluca 80 Zürrer Lukas 77 Potthast Sean 75 7. MSV Kölliken SpongeBop 319 Zimmermann Mirjam 86 Götti Jonas 79 Weber Tatjana-Marisa 78 Schubert Silas 76 8. SV Mättenwil Mattenwil-Brittnau1 318 Müller Pascal 86 Kunz Mike 82 Giger Roman 78 Wendel Benjamin 72 9. -

Sennhofspiegel

SENNHOFSpiegel mwald - Nummer 40 Januar 2019 - 4803 Vorde Sennhof AG Einführungswoche für Lernende S. 16 Angehörigen-Befragung S. 20 Weiterbildung für freiwillig Tätige S. 32 Bewohner-Interview S. 36 Was ist Kinästhetik? S. 42 Die Zukunft mitgestalten S. 46 Glockenklänge S. 52 SENNHOFspiegel - Zeitschrift der Pflegeheim Sennhof Bilderbogen Juli bis Dezember 2018 Hoher Besuch zum 90. Geburtstag (von li.) Sohn Rolf Woodtli mit Herzliche Gratulation an Maja Wälchli für 25 Jahre zuverlässiges Ehefrau Ursula, Stephan Wullschleger (Gemeindeammann von Stren- und beherztes Wirken für Bewohnerinnen und Bewohner im Sennhof. gelbach), die Jubilarin Lisa Woodtli, Gemeinderätin Doris Lerch und (Von li.) Renata Muff (Leitung Pflege und Betreuung), Maja Wälchli, Urs Heimleiter Urs W. Schenker W. Schenker (Heimleiter) Der Vorstand des gemeinnützigen Frauenvereins Vordemwald organisierte die jährlich stattfindende Präsidentinnen-Konferenz des AGF (Aargauischer Dachverband der gemeinnützigen Frauenvereine) im Pflegeheim Sennhof. Die Musikgesellschaft Oftringen-Küngoldingen sorgte für musikali- sche Unterhaltung Dem Tage Leben schenken Auch im 2018 war das Pflegeheim Sennhof wieder an der Gewerbe- ausstellung «GAST» in Strengelbach mit einem rege besuchten Infor- mationsstand präsent. 2 Editorial Den «Diamant» Besonders gefordert waren und sind Inhalt auch bis heute noch die beiden neu zu- Titelseite: «Schöne Zeitmomente» zum Strahlen sammengestellten, grossen Teams im 2 Bilderbogen (Teil 1) «Diamant». Es braucht eben nicht nur 3 Editorial/Inhalt/Impressum bringen ein Kennenlernen der Bewohnenden, 4 Sennhofverein sondern auch ein gegenseitiges Ken- 7 Pressestimme: Neubau-Einweihung 8 Pressestimme: Neubau startet Betrieb nenlernen und Zusammenwachsen der 9 Rückblick Einweihungsfeier Teams. Sehr positiv kamen die neuen 12 Dank Neubau Preisreduktion hellen Räume der regionalen Tagesstät- 13 Die nächste Bau-Etappe te an. -

Long-Term and Mid-Term Mobility During the Life Course

Long-term and Mid-term Mobility During the Life Course Sigrun Beige Travel Survey Metadata Series 28 January 2013 Travel Survey Metadata Series Long-term and Mid-term Mobility During the Life Course Sigrun Beige IVT, ETH Zürich ETH Hönggerberg, CH-8093 Zürich January 2013 Abstract Long-term and mid-term mobility of people involves on the one hand decisions about their residential locations and the corresponding moves. At the same time the places of education and employment play an important role. On the other hand the ownership of mobility tools, such as cars and different public transport season tickets are complementary elements in this process, which also bind substantial resources. These two aspects of mobility behaviour are closely connected to one another. A longitudinal perspective on these relationships is available from people's life courses, which link different dimensions of life together. Besides the personal and familial history locations of residence, education and employment as well as the ownership of mobility tools can be taken into account. In order to study the dynamics of long-term and mid- term mobility a retrospective survey covering the 20 year period from 1985 to 2004 was carried out in the year 2005 in a stratified sample of municipalities in the Canton of Zurich, Switzerland. Keywords Long-term and mid-term mobility during the life course Preferred citation style S. Beige (2013) Long-term and mid-term mobility during the life course , Travel Survey Metadata Series, 28, Institute for Transport Planning and Systems (IVT); ETH Zürich Beige, S. und K. W. Axhausen (2006) Residence locations and mobility tool ownership during the life course: Results from a retrospective survey in Switzerland, paper presented at the European Transport Conference, Strasbourg, October 2006. -

Fibl Switzerland in Brief

Profile FiBL Switzerland in brief The Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) was optimize husbandry, feeding and pasture regimes and test founded in 1973 and has been based in Frick since 1997. It is homeopathic remedies and plant preparations. The socio- one of the world’s leading research centres for organic farm- economics division analyses business problems at organic ing. FiBL operates a vineyard which produces its own wine, farms, pricing of organic goods and cost recovery levels, ag- a fruit-growing area, a farm with farm shop and a restaurant, ricultural support measures and marketing issues. FiBL is a all of which are run on organic lines. FiBL employs 125 staff. sought-after partner in European Union research projects. It works closely with those involved with practical applica- In conjunction with its research FiBL operates an advisory tions of organic agriculture. Research and advisory projects service, so that results can quickly have an impact on practice. are being carried out on more than 200 organic farms all over Alongside the provision of advice to individual farms and to Switzerland. groups, the most important advisory channels are courses, Fruit, wine, vegetables and potatoes are the main subjects of the monthly journal “bioaktuell”, the website www.bioaktuell. crop research at FiBL. Trials are conducted on resisting pests ch and FiBL’s data sheets. The international cooperation divi- and diseases by promoting beneficial organisms, applying di- sion organizes tailor-made projects for market development, rect control measures, and improving cropping techniques. certification and applied research in developing countries. One division of the institute is dedicated to the quality of or- FiBL set up the independent institutes FiBL Germany (2001) ganic products and the processing involved. -

6. September 2015

Magazin zu den 27. Powerman Longdistance Duathlon World Championships Zofingen, Verbände ITU und IPA I. P. A. 4.–6. September 2015 www.powerman.ch Sportfonds Aargau 2 POWERMAN MAGAZIN 2015 Dank an die Sponsoren Hauptsponsoren Sportfonds Aargau ROCK THE BOCK Co-Sponsoren STEINBOCK BA R LOUNGELOUNGE | IDJ DJ OODERD ER LIVELIVE MUSIK LOUNGE I DJ ODER LIVE MUSIK JEDENJE DZWEITENEN ZWEITEN FREITAG AUFFREITAG DEM PILATUS GRATISAU SHUTTLEF D E M ABPIL LUZERNATUS INSELI JEDEN ZWEITEN FREITAG AUF DEM PILATUS MEHR INFOS AUF PILATUS.CH GRATIS SHUTTLE AB LUZERN INSELI MEHR INFOS AUF PILATUS.CH Regiosponsoren IPA Partner Platingönner & Ausrüster EVENTPARTNER Medienpartner PIL_FL_Freitagsevent_Steinbock_A6-5_d_RZ2.indd 1 08.05.13 12:42 EVENTPARTNER POWERMAN MAGAZIN 2015 3 Grusswort – Welcome to Zofingen Weltweit führend – heute und morgen Seit über 27 Jahren Grund zur Freude für das ehrenamtliche Organi einen Powerman oder eine Powerwoman treffen, wird in Zofingen Welt sationsteam. Es ist jedoch auch die Erwartungs im Ladengeschäft, im Restaurant oder auf der klasse-Duathlon vom haltung dahinter, dass diese Stärken aufrechter Strasse oder als HomestayFamilie, die einem Feinsten zelebriert. halten und ausgebaut werden. Teilnehmer eine Unterkunft anbietet. Helfen auch Anders ist es nicht zu Deshalb gibt es für 2015 diverse Neuerungen, zum Sie mit, dass alle Teilnehmenden, einige davon erklären, weshalb be Beispiel die Möglichkeit, PowermanMember zu aus Ländern wie Kolumbien, Philippinen, Brasili reits zum achten Mal werden, die VIP EntryTickets für erfolgreiche en oder der Ukraine die besten Eindrücke von der die offizielle Welt Wettkämpfer in den Alterskategorien, internati Schweiz mit nach Hause nehmen. meisterschaft in Zo onale Hotel und Verpflegungspartner. -

Vermietung Logistikflächen in 4803 Vordemwald / AG SUCHEN +

SUCHEN + FINDEN Logistik-Immobilien www.contractlogistics24.com Vermietung Logistikflächen in 4803 Vordemwald / AG Objekttyp Logistikfläche Strasse Gländstrasse 11 PLZ und Ort 4803 Vordemwald Mietbeginn Lager C ab 1.09.2018 verfügbar Lage 8 Minuten von der Autobahnausfahrt A1 / A2 Rothrist / Olten / Aargau entfernt. Flächen ebenerdig Mietflächen Mietpreis pro m2 / p.a. / inkl. MNK + 7.7% MWSt. Lager A vermietet Lager B vermietet Standort Lager C ca. 1‘900 m2 CHF 65.-- Angaben Raumhöhe i.L. Lager A 7.5 m Raumhöhe i.L. Lager C 6.0 - 7.5 m Ausstattung Sozialräume ja Aussenparkplätze PW ja CH-8820 Wädenswil Telefon +41 44 680 18 81 Ihr unabhängiger Partner für Logistikausschreibungen [email protected] und Vermarktung, Vermittlung von Logistikimmobilien www.contractlogistics24.com SUCHEN + FINDEN Logistik-Immobilien www.contractlogistics24.com Lage / Adresse: Gländstrasse 11, 4803 Vordemwald Die Landgemeinde Vordemwald hat ca. 1‚815 Einwohner (Stand 31.12.13) und liegt im Bezirk Zofingen. Der aktuelle Steuerfuss (2014) liegt bei 112 % (Einwohnergemeindesteuer) sowie 109 % (Kan- tonssteuer). Die Infrastruktur des Dorfes kann als gut bezeichnet werden (Schulen, Einkaufsmöglichkeiten, Handwerk, Dienstleistungen und Gewerbe). Dank dem regionalen Busbetrieb besteht eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Regionalstras- sennetz ist gut ausgebaut und führt in alle Richtungen. Die beiden Autobahnanschlüsse Oftringen/Zofingen und Rothrist (A1-Vollanschluss in beide Richtungen, A2-Auffahrt Richtung Luzern) sind in wenigen Fahrminuten erreichbar. Die Gewerbeliegenschaft liegt nördlich des Dorfes, direkt an der Strasse und gut sichtbar beschildert. Sie liegt in einem sehr gut erreichbaren Wohn-und Gewer- bequartier mit normaler Werbewirksamkeit. Einkaufs- möglichketen, Schulen und die Bushaltestelle sind in fünf Gehminuten erreichbar. -

Gländ-Garage Verkaufsdokumentation Parzelle Nr

Gländ-Garage Verkaufsdokumentation Parzelle Nr. 78 Rossweidweg 1 4803 Vordemwald Objekt: Parzelle 78: Bruttofläche 4’062 m2 Überbaute Fläche 648 m2 Baujahre 1981/1989 Bestandteile: Gebäude Nr. 645 Wohnhaus mit Werkstatt/Ausstellungsraum/Lagerräumen Gebäude Nr. 752 Autounterstand Reservebauland (ca. 600 m2) Auskunft / Verkauf: Max Lienhard Rossweidweg 1, 4803 Vordemwald Tel. 062 751 13 30 E-Mail: [email protected] Vordemwald Kanton: Aargau Bezirk: Zofingen PLZ: 4803 Höhe: 428 m.ü.M. Fläche: 1’014 ha, davon 588 ha Wald Einwohner: 1’879, davon 111 Ausländer (Stand: 31.12.2014) Steuerfuss: 112% (Gemeinde) / 109% (Kanton Aargau) Vordemwald ist im Westen des Kantons Aargau angesiedelt und grenzt an die Gemeinden Brittnau, Strengelbach, Rothrist und Murgenthal. Vordemwald bietet nahe Erholungsgebiete. Die täglichen Bedürfnisse werden vollständig abgedeckt. Innert kurzer Zeit sind grössere Städte wie Basel, Bern, Luzern und Zürich ebenso wie Olten und Aarau, einfach mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder Privatverkehr erreichbar. Vordemwald liegt an der Hauptstrasse zwischen Zofingen und Langenthal, Nebenstrassen führen nach Rothrist und Pfaffnau. Die Anschlüsse Rothrist, Oftringen und Reiden der Autobahn A1 bzw. A2 sind nur wenige Kilometer entfernt. Die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz erfolgt durch eine Buslinie zu den Bahnhöfen Zofingen oder Rothrist. Lage Das Grundstück liegt ein wenig ausserhalb des Dorfkerns von Vordemwald an der Kantonsstrasse Richtung Rothrist. Die Bushaltestelle Grubenweg befindet sich unmittelbar unterhalb des Grundstücks. Die Autobahnanschlüsse Rothrist und Oftringen sind innert 5 – 10 Minuten ohne Stau zu erreichen. Ins Dorfzentrum mit diversen Einkaufsmöglichkeiten sowie Kindergarten und Schulen sind es ca. 15 bis 20 Gehminuten. Gländ-Garage - Verkaufsdokumentation 2 Gländ-Garage Die Gländ-Garage ist ein in der Region verankertes Familien- unternehmen und verfügt seit der Gründung 1982 über einen treuen Kundenstamm. -

Bern Wylerfeld Bern Murgenthal Roggwil-Wynau Langenthal

14.12.2008 - 12.12.2009 SBB CFF FFS I-TM-VP Ouest © by u101994 Ver 21 0-6 540.20 550.86 548.50 538.60 517.10 448.83 407.00 396.00 517.10 525.00 540.20 550.86 548.50 538.60 549.50 559.99 527.87 525.00 521.47 516.47 519.94 517.36 533.00 528.00 496.00 464.00 468.00 472.00 432.00 414.00 410.00 407.00 405.25 409.00 412.00 14396.00 A409.00 414.00 6301 Höhen über Meer 510 1000 400 1633 RPN = 373.60 3161 890 1 105 855 656 4742 Längenprofil 803 87 1 1 10 20 15 0 1 1 0 0 8 6 0 1 6 0 0 5 Grösste Steigung 0 0 0 0 0 4 6 7 0 0 0 10 17 15 10 10 10 10 10 10 10 12 10 8 0 6 1 7 Grösstes Gefälle 6 1 0 4 6 4 0 Horizont = 300 m B Horizont = 300 m 568 528 i S S 501-502 504 42 o o 106 Z 601-602 604 43 106 493 501-502 504 o 713 301-302 704 706 108 498-494 492-491 488-484 483-477 476-474 471-468 465-461 457-455 453 450-449 Ol 42 l 7 601-602 604 43 Bdf Lgut Bdf 401-402 8 206 208 Stationslage 4 0 3 0 445-441 0 3 301-302 704 813 0 3 6 5 398-394 392-391 388-384 383-377 376-374 371-368 365-361 357-355 353 350-349 Abzweigungen 3 3 0 0 T R 848 8 401-402 7 6 6 393 4 h 0 3 0 0 Längste Ausweich- O M 3 3 0 506-511 345-341 Ost / Wanz 3 3 L A Gleise l 242-241 606-611 n 748 B b 630 Ost d o 568 528 532 396 463 590 750 454 390 310 700 620 530 576 Lz / f L 142-141 z Blockstationen Bern Bern W Rothrist Olten Bern W Bern Bern Bern W Zollikofen Schönbühl SBB Hindelbank Burgdorf W Riedtwil Herzogenbuchsee Langenthal GB Langenthal Roggwil-W Murgenthal Rothrist Aarburg-Oftringen Olten Lorraine Bern W Löchligut Süd(Abzw) Löchligut Aespli v/n Burgdorf v/n Solothurn W v/n Burgdorf v/n Aespli Mattstetten (Abzw) Bern JKLM Bern JKLM Lorraine Bern W Löchligut Süd(Abzw) Löchligut Rütti (Abzw) v/n Biel/Bienne Mattstetten (Abzw) Hardfeld (Spw) Sandacher (Spw) L v/n Hasle-Rüegsau v/n Solothurn Lochmatt Langenthal W Gurtelen Rank (Spw) Rothrist Hungerzelg Bifang Aarburg-Oftringen W Aarburg-Oftringen W Aarburg-Oftringen Süd(Abzw) v/n Luzern yssach anzwil (Abzw) Aarau ynigen AG (Spw) ankdorf ankdorf eyermannshaus ylerfeld ylerfeld est (Abzw) ynau est (Abzw) est (Abzw) Gl.