INFO CONCEPT 1 PLU – LATOUR-BAS-ELNE Table Des Matières

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature

A Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor RESEARCH IN MEDIEVAL CULTURE Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Medieval Institute Publications is a program of The Medieval Institute, College of Arts and Sciences Bibliographical Guide to the Study of the Troubadours and Old Occitan Literature Robert A. Taylor MEDIEVAL INSTITUTE PUBLICATIONS Western Michigan University Kalamazoo Copyright © 2015 by the Board of Trustees of Western Michigan University All rights reserved Manufactured in the United States of America This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Taylor, Robert A. (Robert Allen), 1937- Bibliographical guide to the study of the troubadours and old Occitan literature / Robert A. Taylor. pages cm Includes index. Summary: "This volume provides offers an annotated listing of over two thousand recent books and articles that treat all categories of Occitan literature from the earli- est enigmatic texts to the works of Jordi de Sant Jordi, an Occitano-Catalan poet who died young in 1424. The works chosen for inclusion are intended to provide a rational introduction to the many thousands of studies that have appeared over the last thirty-five years. The listings provide descriptive comments about each contri- bution, with occasional remarks on striking or controversial content and numerous cross-references to identify complementary studies or differing opinions" -- Pro- vided by publisher. ISBN 978-1-58044-207-7 (Paperback : alk. paper) 1. Provençal literature--Bibliography. 2. Occitan literature--Bibliography. 3. Troubadours--Bibliography. 4. Civilization, Medieval, in literature--Bibliography. -

AUTOCAR Pyrénées Orientales Théza > Elne

THÉZA > ELNE BAGES > ELNE ANNÉE 2019 - 2020 Du 02/09/2019 au 31/08/2020 Pyrénées JOURS SEMAINE Vendredi JOURS SEMAINE L à S Orientales PÉRIODES SCOLAIRES • PÉRIODES SCOLAIRES • PETITES VACANCES PETITES VACANCES d • • e435 e n v Horaires i g e ÉTÉ ÉTÉ i • • l n t a l a Transporteur / numéro de ligne 576 Transporteur / numéro de ligne 576 L 576 Théza Place 09:15 Bages Rond Point 08:35 AUTOCAR Corneilla del Vercol Rond Point du Sud RN 114 09:20 Centre de Secours 08:35 Allée Paul Claudel 09:20 Auto Ecole 08:35 Montescot Mairie 09:30 Christ 08:35 Lotissement Cantayres 09:30 Bajolles 08:35 Elne Agence IFAC 09:35 Brouilla Avenue Clémenceau 08:50 Mairie 09:37 Pont 08:50 Ortaffa Chemin de Laroque 08:55 Ne circule pas les jours fériés Pic Néoulous 08:55 Place Jean Moulin 08:55 Elne Agence IFAC 09:05 Ligne 576 (ex 435) Ne circule pas les jours fériés Théza > Elne lio.laregion.fr Oc-1907_FHBus_PO-576_4V.indd 1-3 23/08/2019 18:15 À partir du 1er septembre 2019, les numéros de lignes Calendrier ELNE > THÉZA du réseau liO dans les Pyrénées-Orientales évoluent. Les lignes d’autocar sont harmonisées à l’échelle régionale 2019 2020 JOURS SEMAINE Vendredi afi n de vous offrir un service simple et adapté à vos Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août PÉRIODES SCOLAIRES besoins du quotidien. D 1 M 1 V 1 D 1 Me 1 S 1 D 1 Me 1 V 1 L 1 Me 1 S 1 • L 2 Me 2 S 2 L 2 J 2 D 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J 2 D 2 PETITES VACANCES • Où acheter son titre de transport ? M 3 J 3 D 3 M 3 V 3 L 3 M 3 V 3 D 3 Me 3 V 3 L 3 ÉTÉ • ● A bord du véhicule Me 4 V 4 L 4 Me 4 S 4 M -

Les Itinéraires Nature

Port-la-Nouvelle Couiza Leucate INFORMATIONS TOURISTIQUES De Paris, Lyon, Marseille, Qualité Tourisme Toulouse, Montpellier, Narbonne Qualité Tourisme Accueil Occitanie Tourisme & Handicap Vélo Tuchan Sud de France J4 › ALÉNYA E4 › MOLITG-LES-BAINS - (CAT. I) Quillan Tél. +33 4 68 22 54 56 - www.alenya.fr Tél. +33 4 68 05 41 02 OPOUL-PÉRILLOS G2 › AMÉLIE-LES-BAINS - (CAT. I) www.tourisme-canigou.com 34 Tél. +33 4 68 39 01 98 C2 › MONT-LOUIS AUDE www.amelie-les-bains.com Tél. +33 4 68 04 21 97 - www.mont-louis.net VINGRAU J3 › ARGELÈS-SUR-MER - (CAT. I) I4 › PERPIGNAN Tél. +33 4 68 81 15 85 Château de Quéribus ÉTANG Site des Dosses Tél. +33 4 68 66 30 30 Gorges de Galamus www.argeles-sur-mer-tourisme.com SALSES-LE-CHÂTEAU DE SALSES www.perpignantourisme.com 30 G2 › ARLES-SUR-TECH K2 › PORT-VENDRES - (CAT. II) 31 PRUGNANES 35 Musée de la préhistoire Tél. +33 4 68 39 11 99 De Toulouse ST-PAUL Chapitre de St Paul de Fenouillet Tél. +33 4 68 82 07 54 MAURY www.tourisme-haut-vallespir.com par Quillan DE FENOUILLET TAUTAVEL www.port-vendres.com AGLY K2 › BANYULS-SUR-MER - (CAT. I) CAUDIÈS-DE E3 › PRADES - (CAT. I) FENOUILLÈDES Tél. +33 4 68 88 31 58 TOUR DEL FAR Salanque Tél. +33 4 68 05 41 02 ST-MARTIN LESQUERDE PORT BARCARÈS www.banyuls-sur-mer.com www.tourisme-canigou.com DE FENOUILLET CASES ST-HIPPOLYTE ESPIRA LE BARCARÈS C2 › BOLQUÈRE-PYRÉNÉES 2000 Fenouillèdes VERDOUBLE DE-PÈNE F1 › PRATS-DE-MOLLO-LA PRESTE FENOUILLET DE-L’AGLY Tél. -

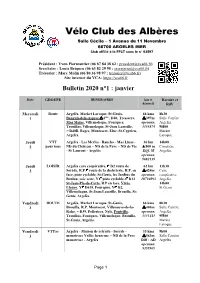

1-Janvier2020-1

Vélo Club des Albères Salle Cécile – 1 Avenue du 11 Novembre 66700 ARGELES /MER Club affilié à la FFCT sous le n° 03597 Président : Yvon Piermantier (06 87 84 38 62 ; [email protected]) Secrétaire : Louis Briqueu (06 63 82 29 95 ; [email protected]) Trésorier : Marc Molin (06 80 36 98 97 ; [email protected]) Site internet du VCA: https://vca66.fr Bulletin 2020 n°1 : janvier Date GROUPE IRINERAIRES km et Horaire et dénivelé RdV Mercredi Route Argelès, Market Laroque, St-Genis, 66 kms 8h30 1 Banyuls-dels-Aspres 4ème, D40, Tresserre, 397m Salle Carrère Mas Mules, Villemolaque, Fourques, openrun. Argelès. Trouillas, Villemolaque, St-Jean Lasseille, 3355874 9H00 ←D40B, Bages, Montescot, Elne, St-Cyprien, Market Argelès. Laroque. Jeudi VTT Argelès - Les Merles - Rancho - Mas Linas - 36 km 14h00 2 pour tous ND du Château – ND de la Pave – ND de Vie 800 m Cimetière - St Laurent - Argelès Diff. M Argelès. openrun. 9882139 Jeudi LOISIR Argelès cave coopérative, D2 route de 62 km 13h30 2 Sorède, R.P. route de la déchèterie, R.P. en 424m Cave face, piste cyclable, St-Genis, les Jardins du openrun. coopérative Boulou, voie verte, Y piste cyclable, D13 10794093 Argelès. St-Jean-Pla-de-Corts, R.P en face, Vivès, 14h00 Llauro, Y D615, Fourques, Y D2, St Genis Villemolaque, St-Jean-Lasseille, Brouilla, St- Genis, Argelès. Vendredi ROUTE Argelès, Market Laroque, St-Genis, 66 kms 8h30 3 Brouilla, R.P. Montescot, Villeneuve-de-la- 404m Salle Carrère Raho, ←D39, Pollestres, Nyls, Ponteilla, openrun. Argelès. Trouillas, Fourques, Villemolaque, Brouilla, 3331441 9H00 St-Genis, Argelès. -

Rapport D'enquête, Le Tout Accompagné Des Deux Dossiers D'enquête ,Des Pièces De L'enquête Énumérées À L'inventaire Et De Nos Conclusions Figurant À La

- 2- 1 -GENERALITES OBJET DE L'ENQUETE : Cette enquête a pour objet de présenter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, relatif à un projet de la 2ème modification du PLU sur la commune de MONTESCOT -66- , en vue de : -La création d'un secteur Ubc au sein de la zone UB, dont le règlement définira les dispositions applicables aux deux lotissements dits « de Lafabrègue » et du « Mas Lafabrègua» visant à limiter la densification des parcelles existantes, notamment en raison de l'état du risque d'inondation connu et avéré sur ce secteur. Le règlement sera ainsi complété par de nouvelles dispositions notamment en matière d'emprise au sol, de desserte, d'implantation des constructions, de réalisations d'espaces libres notamment. -La modification et adoptions du règlement écrit de la zone UB, en ce qui concerne la hauteur des clôtures. 2 - ORGANISATION ET MODALITES D'EXÉCUTION DE L' ENQUETE PUBLIQUE 2-1 SAISINE- INFORMATION- AVIS DIVERS 2.11 SAISINE : Le 15 novembre 2018, Mr le maire de la commune de MONTESCOT-56- a demandé à Mme le président du tribunal administratif de MONTPELLIER de bien vouloir désigner un commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique portant sur un projet de modification du PLU dans sa commune ..... ... ... .. ... .. .. ....... .. .. .... ...... ...... ....... .... .... .... ... (PIEGE No 3) Mme le Président du Tribunal Administratif de Montpellier a désigné par décision W E18000161/34 du 04 décembre 2018, Monsieur HATTE Henri, en tant que commissaire enquêteur .... ... .. ... ... ....... ... ........ ..... .. ........... .. ................. .... ... ....................... .... ... ....... (PIEGE No 4) et en a informé Mr le maire de MONTESCOT -66-... ... ... ..... .. ... .. ..... ... ... .. ......... .. ... ... .. (PIEGE W 5) Mr le maire de la commune de MONTESCOT -66- a prescrit, par arrêté W 2018/160. -

Parcours Route

PARCOURS ROUTE KM PARCOURS 53 StEsteve-Baho-Pezilla-LaDone-Estagel-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 53 StEsteve-Baho-Villeneuve-Pezilla-LaDone-Calces-Baixas-Espira-DirectionMontpins-Rivesaltes-Peyrestortes-Llabanere 54 Villeneuve-LeSoler-Thuir-Castelnou-Auxineill-Corbere-Millas-Corneilla-Pezilla-Villeneuve 54 Villeneuve-Pezilla-StFeliu-Thuir-Castelnou-Auxineill-Corbère-StFeliu-Pezilla-Villeneuve 55 Pia-Rivesaltes-Salses-StHyppolyte-StLaurent-Torreilles-SteMarie-Canet-JardinStJacques 55 StEsteve-Baixas-Calces-LaDone-Estagel-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Direction 4chemin-D616-StEsteve 57 Villeneuve-Pezilla-LaDone-Estagel-Latour-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 57 StEsteve-Baho-Villeneuve-LeSoler-StFeliu-Millas-Corneilla-Pezilla-4Chemins-Baixas-Espira-Rivesaltes-Pia 58 Villeneuve-LeSoler-Thuir-Terrats-Fourques-Villemolaque-StJean-Brouilla-Ortaffa-Bages-VilleneuveLaRaho 59 Pia-Rivesaltes-Salses-StHyppolyte-StLaurent-Torreilles-TorreillesPlage-SteMarie-Canet-JardinStJacques 59 Villeneuve-Pezilla-Corneilla-Millas-Ille-Corbere-Thuir-LeSoler-Villeneuve-StEsteve Toulouges-LeSoler-StFeliuD’Avall-StFeliuD’Amont-Millas-Nefiach-Ille-Corbere-L’Auxineil-Castelnou-Thuir-Llupia-PisteCyclable-Canohes- 59 Toulouges 59 Cabestany-Saleilles-VilleneuveDeLaRaho-Montescot-Brouilla-StJean-Villemolaque-Trouillas-Thuir-LeSoler-Villeneuve-Baho-StEsteve 60 StEsteve-Baixas-Calces-LaDone-Estagel-MasCamps-LaTour-LaBataille-Corneilla-Pezilla-Villeneuve-StEsteve 60 StEsteve-Baho-Pezilla-Corneilla-LaBataille-Estagel-LaDone-Pezilla-4Chemins-Baixas-Peyrestortes-Llabanere -

Fiche ZNIEFF Languedoc-Roussillon

ZNIEFF de type I n° 6617-5106 Vallée du Tech de Céret à Ortaffa Identifiant national : 910030498 Modernisation de l'inventaire ZNIEFF Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique Région Languedoc-Roussillon Edition 2008 - 2010 Département(s) : Pyrénées-Orientales Maîtrise d'ouvrage Secrétariat Scientifique et Coordination des données Technique et Coordination "Flore et Habitats Naturels" des données "Faune" avec le soutien financier de : et la collaboration des porteurs de données et du CSRPN Inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique - Deuxième Génération ZNIEFF de type I Vallée du Tech de Céret à Ortaffa n° 6617-5106 Identifiant national : 910030498 *La projection utilisée pour le calcul des surfaces est le Lambert II étendu. 1. Localisation et description générale - Communes concernées par la ZNIEFF Département des Pyrénées Orientales Code INSEE Nom de la commune Surface absolue (ha) Surface relative (%) 66178 SAINT-JEAN-PLA-DE-CORTS 113 ha 18 % 66024 LE BOULOU 90 ha 15 % 66049 CERET 77 ha 13 % 66115 MONTESQUIEU-DES-ALBERES 76 ha 12 % 66026 BROUILLA 72 ha 12 % 66129 ORTAFFA 61 ha 10 % 66225 VILLELONGUE-DELS-MONTS 51 ha 8 % 66214 TRESSERRE 39 ha 6 % 66015 BANYULS-DELS-ASPRES 20 ha 3 % 66175 SAINT-GENIS-DES-FONTAINES 10 ha 2 % La ZNIEFF « Vallée du Tech de Céret à Ortaffa » est située au sud du département des Pyrénées-Orientales. Elle englobe un linéaire d'environ 20 kilomètres du fleuve du Tech, entre la ville de Céret, aux portes du Vallespir, et le village d'Ortaffa, dans la plaine du Roussillon. Le territoire défini occupe une superficie de près de 612 hectares pour une altitude variant entre 20 et 140 mètres. -

FH-572-SEPT2020.Pdf

Cerbère ANNÉE 2020 - 2021 Port-Bou PERPIGNAN > BANYULS DELS ASPRES Banyuls Port-Vendres Du 1/09/2020 au 31/08/2021 Collioure Pyrénées JOURS SEMAINE Lundi à Samedi Me L à V L à S L à V L à S L à V Argelès-sur-Mer Orientales PÉRIODES SCOLAIRES • • • • • • • • Saint-Cyprien PETITES VACANCES • • • • ÉTÉ • • • • Elne Horaires Rivesaltes Transporteur / numéro de ligne 572 572 572 572 572 572 572 572 Fitou Perpignan 572 PERPIGNAN Gare Multimodale (Bld Saint-Assiscle) 08:10 12:10 12:30 16:20 17:05 17:30 18:10 18:30 Salses Banyuls-dels-Aspres VILLEMOLAQUE Rd 900 08:25 12:25 12:45 16:35 17:20 17:45 18:25 18:45 AUTOCAR SAINT JEAN LASSEILLE La Cabane 08:30 12:30 12:50 16:40 17:25 17:50 18:30 18:50 Thuir BANYULS DELS ASPRES L'Amouré 08:40 12:40 13:00 16:50 17:35 18:00 18:40 19:00 Le Boulou Céret Lot les Coteaux 08:41 12:41 13:01 16:51 17:36 18:01 18:41 19:01 Estagel Arles-sur-Tech Rp la Rourède 08:45 12:45 13:05 16:55 17:40 18:05 18:45 19:05 Saint-Jean-Lasseille Ne circule pas les jours fériés Prades 572 Prats-de-Mollo Ligne Olette Banyuls-dels-Aspres Villefranche-de-Conflent > Perpignan Mont-Louis-La Cabanasse Font-Romeu - Odeillo-Via Bourg-Madame lio.laregion.fr Latour-de-Carol Enveitg Latour-de-Carol Porté-Puymorens Sources : Région Occitanie, DGDIM -Fabagogo DGDIM Occitanie, : Région Sources Andorre-l’Hospitalet Calendrier BANYULS DELS ASPRES > PERPIGNAN Facilitez 2020 2021 vos déplacements, téléchargez Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août IPHONE l’appli liO ! ANDROID M 1 J 1 D 1 M 1 V 1 L 1 L 1 J 1 S 1 M 1 J 1 D 1 JOURS SEMAINE -

Battle of Le Boulou Paulilles to Banyuls-Sur-Mer

P-OP-O Life LifeLife inin thethe Pyrénées-Orientales Pyrénées Orientales Out for the Day Battle of Le Boulou Walk The Region Paulilles to Banyuls-sur-Mer AMÉLIOREZ VOTRE ANGLAIS Autumn 2012 AND TEST YOUR FRENCH FREE / GRATUIT Nº 37 Your English Speaking Services Directory www.anglophone-direct.com Fond perdu 31/10/11 9:11 Page 1 Edito... Don’t batten down those hatches yet ‚ summer Register for our is most definitely not over here in the P-O and free weekly newsletter, we have many more long sunny days ahead. Lazy and stay up to date with WINDOWS, DOORS, SHUTTERS & CONSERVATORIES walks on deserted golden beaches, meanderings life in the Pyrénées-Orientales. www.anglophone -direct.com through endless hills, orchards and vines against a background of cloudless blue sky, that incredible Installing the very best since 1980 melange of every shade of green, red, brown and gold to delight Call or visit our showroom to talk the heart of artist and photographer, lift the spirits and warm the soul. with our English speaking experts. We also design Yes, autumn is absolutely my favourite time of the year with its dry warm days and and install beautiful cooler nights and a few drops of rain after such a dry summer will be very welcome! Unrivalled 30 year guarantee conservatories. We have dedicated a large part of this autumn P-O Life to remembrance, lest we ever forget the struggles and lost lives of the past which allow No obligation free quotation – Finance available subject to status us to sit on shady terraces in the present, tasting and toasting the toils of a land which has seen its fair share of blood, sweat and tears. -

Catalogue Immobilier De Pollestres Immo

Pollestres immo 6 ave du Roussillon 66450 Pollestres Tel : 04.68.21.04.51 Fax : 04.68.21.04.51 Site Web : http://www.pollestresimmo.com E-Mail : [email protected] Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com Page 1/47 Pollestres immo 6 ave du Roussillon 66450 Pollestres Tel : 04.68.21.04.51 Fax : 04.68.21.04.51 Siret : 49884830800017 E-Mail : [email protected] Vente Appartement POLLESTRES ( Pyrenees orientales - 66 ) Surface : 80 m2 Surface séjour : 38 m2 Nb pièces : 3 pièces Chambres : 2 chambres Année de construction : 2007 Prix : 173000 € Réf : M2109 - Description détaillée : Proche de tout commerce et des moyen de transport, Appartement de 80 m2 avec 2 Chambres et terrasse de 8.70 m2. Dans résidence sécurisée, ce logement possède 3 Place de parking, Bien de 2009 avec locataire à l'intérieur. Revenu locatif de 645 EUR mensuel charges comprise. Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°13811662 voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/13811662/appartement-a_vendre-pollestres-66.php Document généré automatiquement par le site de l'immobilier http://www.repimmo.com Page 2/47 Pollestres immo 6 ave du Roussillon 66450 Pollestres Tel : 04.68.21.04.51 Fax : 04.68.21.04.51 Siret : 49884830800017 E-Mail : [email protected] Location Appartement PERPIGNAN ( Pyrenees orientales - 66 ) Surface : 35 m2 Nb pièces : 1 pièce Prix : 430 €/mois Réf : 582-001-001 - Description détaillée : A deux pas du conservatoire, studio au rdc de 35m2 comprenant un séjour cuisine, une pièce sans fenêtre, une salle d'eau avec wc. -

Diagnostic Partagé Plan D'actions Territorial

Diagnostic partagé Plan d’actions territorial Document soumis à approbation 23 Mai 2018 Table des matières I. Introduction .........................................................................................................5 II. Définition du territoire ........................................................................................6 A. Définition juridique ..........................................................................................6 B. Définition géographique ..................................................................................6 III. Modalités d’élaboration du PTSM ......................................................................7 A. Méthodologie d’élaboration ............................................................................7 B. Acteurs et participants au PTSM ....................................................................7 C. Calendrier d’élaboration .................................................................................8 IV. Indicateurs du territoire .................................................................................... 11 A. Géographie et démographie ......................................................................... 11 B. Contexte socio-économique ......................................................................... 14 C. Contexte sanitaire ......................................................................................... 15 D. Equipements sanitaires ............................................................................... -

Plan Du Territoire

VILLAGES Castelnou DES ASPRES Découvrez un territoire aux paysages contrastés où se mêlent patrimoine et gastronomie. Banyuls-dels-Aspres Les Aspres vont du pied du Canigou en collines harmonieuses jusqu’à la plaine du Roussillon et offrent de magnifiques points de vue jusqu’à la Méditerranée. C’est une terre de tradition âpre et secrète avec ses villages et ses hommes. Parcourez les Aspres, son paysage vallonné, aride, planté de vignes, d’oliviers, de chênes verts et de chênes-lièges. Découvrez Castelnou, village médiéval classé plus beau village de France ainsi que de nombreuses églises et chapelles pittoresques chargées d’histoire. Faites une pause chez nos producteurs et régalez-vous en dégustant leurs produits (miels, canards, escargots, fromages…) puis n’oubliez pas de vous arrêter dans un des nombreux caveaux qui sillonnent le territoire pour déguster nos vins ! A ne pas rater également à Thuir, la visite des Caves Byrrh avec sa plus grande cuve en chêne du monde. Sainte-Colombe Camélas Montauriol de la Commanderie Tordères Villemolaque Village situé aux confins des Aspres; il est riche de vestiges et de remparts datant du XIII siècle. L’Eglise paroissiale est dédiée à saint André, et fut construite dans la première moitié du XVe siècle. C’est une œuvre gothique flanquée d’un clocher- tour quadrangulaire et elle est fortifiée. Brouilla Camélas est bâti sur un site préhistorique. Il existe comme un Ce village est composé de deux hameaux le village et les C’est un paisible petit village au charme et à l’atmosphère Petite commune mais qui nous dévoile tous ses charmes peu partout dans la région un dolmen, le «dolmen du Caixeta» Hostalets.