Wie Dürrholz Entstand.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

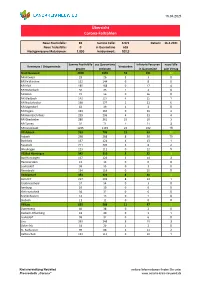

Übersicht Corona-Fallzahlen

16.04.2021 Übersicht Corona-Fallzahlen Neue Positivfälle: 83 Summe Fälle: 6.971 Datum: 16.4.2021 Neue Todesfälle: 0 in Quarantäne 618 Nachgewiesene Mutationen: 1.050 Inzidenzwert: 202,9 Summe Positivfälle aus Quarantäne Infizierte Personen neue Fälle Kommune / Ortsgemeinde Verstorben gesamt entlassen in Quarantäne zum Vortag Stadt Neuwied 2950 2659 53 291 42 NR Altwied 29 26 3 3 0 NR Feldkirchen 152 144 0 8 0 NR Irlich 185 168 0 17 4 NR Rodenbach 30 26 1 4 0 NR Block 72 56 0 16 0 NR Gladbach 142 127 4 15 1 NR Niederbieber 198 177 1 21 6 NR Segendorf 42 39 1 3 0 NR Engers 194 165 0 29 4 NR Heimbach-Weis 239 206 4 33 4 NR Oberbieber 280 261 15 19 3 NR Torney 92 71 1 21 3 NR Innenstadt 1295 1193 23 102 16 VG Asbach 769 706 15 63 17 Asbach 298 268 8 30 10 Buchholz 137 124 4 13 1 Neustadt 211 203 3 8 2 Windhagen 123 111 0 12 5 VG Bad Hönningen 342 310 3 32 3 Bad Hönningen 137 123 3 14 3 Hammerstein 13 13 0 0 0 Leutesdorf 58 55 0 3 0 Rheinbrohl 134 119 0 15 0 VG Dierdorf 353 323 8 30 1 Dierdorf 217 203 8 14 1 Großmaischeid 57 54 0 3 0 Isenburg 16 10 0 6 0 Kleinmaischeid 38 32 0 6 0 Marienhausen 14 13 0 1 0 Stebach 11 11 0 0 0 VG Linz 635 588 11 47 7 Dattenberg 40 38 0 2 0 Kasbach-Ohlenberg 41 40 0 1 1 Leubsdorf 38 32 0 6 0 Linz 263 248 8 15 3 Ockenfels 31 29 1 2 0 St. -

Dernbach Althohl BP

Ortsgemeinde Dernbach Verbandsgemeinde Puderbach Aufstellung des Bebauungsplans „Althohl“ Textfestsetzungen Begründung Umweltbericht Fassung für die Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge- mäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB Stand: Februar 2021 Bearbeitet im Auftrag der Ortsgemeinde Dernbach Seite 2, Aufstellung des Bebauungsplans „Althohl“, Ortsgemeinde Dernbach, Verbands- gemeinde Puderbach, Textfestsetzungen, Begründung, Umweltbericht, Fassung für die Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB, Stand Februar 2021 Inhaltsverzeichnis A) TEXTFESTSETZUNGEN ................................................................................. 6 I. Planungsrechtliche Festsetzungen ............................................................. 6 II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 (4) BauGB i.V.m. § 88 (6) LBauO ............................................................................................ 10 III. Landschaftsplanerische Festsetzungen...................................................... 12 IV. Hinweise .............................................................................................. 16 B) BEGRÜNDUNG ........................................................................................... 18 1. Grundlagen der Planung ......................................................................... 18 1.1 Anlass, Erfordernis und Ziele der Planung ............................................... 18 1.2 Räumlicher Geltungsbereich ................................................................. -

Gebäude Und Wohnungen Am 9. Mai 2011, Harschbach

Gebäude und Wohnungen sowie Wohnverhältnisse der Haushalte Gemeinde Harschbach am 9. Mai 2011 Ergebnisse des Zensus 2011 Zensus 9. Mai 2011 Harschbach (Landkreis Neuwied) Regionalschlüssel: 071385005027 Seite 2 von 32 Zensus 9. Mai 2011 Harschbach (Landkreis Neuwied) Regionalschlüssel: 071385005027 Inhaltsverzeichnis Einführung ................................................................................................................................................ 4 Rechtliche Grundlagen ............................................................................................................................. 4 Methode ................................................................................................................................................... 4 Systematik von Gebäuden und Wohnungen ............................................................................................. 5 Tabellen 1.1 Gebäude mit Wohnraum und Wohnungen in Gebäuden mit Wohnraum nach Baujahr, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart .............. 6 1.2 Gebäude mit Wohnraum nach Baujahr und Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ........................................................... 8 1.3.1 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform und Heizungsart ..................................... 10 1.3.2 Gebäude mit Wohnraum nach regionaler Einheit und Baujahr, Gebäudeart, Gebäudetyp, Zahl der Wohnungen, Eigentumsform -

Für Die Haushaltsjahre 2020/2021 Haushaltssatzung Und Haushaltsplan Der Ortsgemeinde Rodenbach

Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Ortsgemeinde Rodenbach für die Haushaltsjahre 2020/2021 Inhaltsverzeichnis Seiten 1. Haushaltssatzung 1 - 2 2. Vorbericht 3 - 13 3. Gesamt-Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 15 - 19 4. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 21 - 24 5. Finanzplan B -Investitionsmassnahmen- 25 - 35 6. Produktübersicht 37 - 38 7. Produktbuch mit Beschreibungen 39 - 57 8. Ergebnishaushalt auf Produktebene 59 - 89 9. Stellenplan 91 10. Berechnung der freien Finanzspitze 92 11. Bewirtschaftungsregeln 93 Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und 12. ähnlicher Vorgänge 94 13. Übersicht Jahresergebnisse Ergebnishaushalt 95 14. Übersicht Jahresergebnisse Finanzhaushalt 96 15. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 97 17. Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt 98 - 100 Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Rodenbach für die Haushaltsjahre 2020/2021 vom Der Ortsgemeinderat hat auf Grund von § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Neuwied als Aufsichtsbehörde vom hiermit bekannt gemacht wird: § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltsjahr Festgesetzt werden 2020 2021 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 762.100,00 € 774.265,00 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 872.370,00 € 848.786,00 € der Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf auf -110.270,00 € -74.521,00 € 2. im Finanzhaushalt Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen -76.310,00 € -39.716,00 -

Einzelhandelnahversorgung Neuwied

3.7 | LANDKREIS NEUWIED Im Landkreis Neuwied sieht die derzeitige Einzelhandelsnah- ter eine positive Veränderung beobachtet. Trotzdem sind die versorgung mit 62-prozentiger Abdeckung durch Einzelhan- 45 % der Ortsbürgermeister, die eine Verschlechterung seit delsgeschäfte vergleichsweise gut aus. Das Bäckerhandwerk dem Jahr 2000 angegeben haben, nicht außer Acht zu lassen. spielt bei der Versorgung der Ortsgemeinden die wichtigste Bezüglich der Zukunftstendenz liegt der Landkreis Neuwied mit Rolle: 26 Ortsgemeinden verfügen über eine Bäckerei. Daneben einer positiven Grundhaltung hinsichtlich der Entwicklungen gewährleisten kleine und große Supermärkte sowie Discounter mit 13 % aller befragten Ortsbürgermeister im Vergleich zu in 15 Ortsgemeinden die Versorgung mit Gütern des täglichen allen anderen Landkreisen an der Spitze. Vergleichsweise weni- Bedarfs. ge Ortsbürgermeister erwarten hier eine künftige Verschlech- Der Trend, der seit dem Jahr 2000 vorherrscht, spiegelt dieses terung der Nahversorgungssituation (20 %). 67 % hingegen positive Ergebnis wieder. Hier haben 20 % der Ortsbürgermeis- erwarten keine Veränderung. ASBACH UNKEL NEUSTADT (WIED) Landkreis: Neuwied LINZ AM RHEIN Verbandsgemeinden: 8: Asbach, Bad Hönningen, Dierdorf, Linz, Puderbach, Rengsdorf, Unkel, BAD HÖNNINGEN DIERDORF Waldbreitbach + 1 verbandsfreie Gemeinde: Neuwied Ortsgemeinden gesamt: 57 (+ 4 Städte) Ortsgemeinden mit Datenhinterlegung: 53 NEUWIED Fläche gesamt: 626,88 km² Keine Nahversorgung 1 Kategorie vertreten Einwohner insgesamt: 180.655* 2–3 Kategorien -

Themenweg „Rund Um Oberdreis“

Themenweg „Rund um Oberdreis“ Wissens- und Sehenswertes in unserer Gemeinde Themenweg „Wissens- und Sehenswertes in der Ortsgemeinde Oberdreis“ Die Einrichtung eines Oberdreiser Themenwegs ist im Rahmen der Dorfmoderation von 2010 geplant worden. Die Grundidee war und ist, den Bewohnern der Gemeinde wie auch interessierten Auswärtigen alles Wissenswerte über die hiesigen Natureigenheiten, über Spuren vergangener Kultur und Hintergründe der heutigen Lebensbedingungen an Ort und Stelle aufzuzeigen. Konzipiert wurde ein Wanderweg, der 13,4 km lang ist: eine beträchtliche Strecke, so dass sich, zum Beispiel für Familien mit Kindern, eine Erkundung in Etappen empfiehlt. Für Abkürzungen und Gehstrecken nach eigener Planung können die bereits bestehenden Wege „Rund um Oberdreis“, „Rotmilanweg“ und „Puderbacher Land“ genutzt werden. Besondere Schwierigkeiten weist der Themenweg nicht auf, den Höhenunterschied von lediglich 100 Metern gestaltet die Streckenführung in der mildesten Weise. In den vier Ortschaften Oberdreis, Lautzert, Dendert und Tonzeche sind Übersichtskarten aufgestellt, die den Einstieg in die Wanderwege erleichtern. An zwanzig markanten Punkten stehen gut lesbare Tafeln, die über historische, naturkundliche und aktuelle Besonderheiten der Gemeinde Oberdreis informieren. Dazu gehören z.B. die Ölmühle in Oberdreis, die alte evangelische Kirche, das ehemalige Pfarrhaus, die Paul Deussen-Grabstätte oder die Walzenmühle in Dendert, aber auch Bemerkenswertes aus Wald und Flur, angefangen vom Naturdenkmal Beilstein über keltische Hügelgräber -

Urbach / Westerwald Die Geschichte Der Juden In

Die Geschichte der Juden in Urbach / Westerwald von Gerhard Ebbinghaus Als am ll.ll.l979 an der Friedhofs- gen, in den rheinischen Handelsstädten, außer Schultheißen, Geschworenen, El- halle in Puderbach, in Anwesenheit meh- so z.B. um 1200 in Köln, Mainz, Worms, tern, Wirten und Schuldnern auch die rererFamilienmitglieder der in die USA Koblenz, Bingen, Andernach und Bonn. Juden erneut verwarnt:,, I 2. Werden alle emigrierten Familie der Puderbacher Die Territorialherren sind zwar keine Juden hiermit nochmals gewarnet, sich Juden Tobias (Duwis), eine Gedenktafel großen Förderer des immer wieder ver- gegen den deutlichen Inhalt der Reichs- für die durch die Nationalsozialisten er- stoßenen Volkes der Juden, aber sie be- undlandes-Verordnungen, zu hüten, daß mordeten jüdischen Mitbürger des Am- dienen sich seiner gern, weil sie damit sie keine untaugliche Waaren in das Land tes Puderbach enthüllt wird, erscheinen ihre stets leeren Staatskassen durch bringen, sich Niemanden zum Handeln unter den 32 affgefukrten Namen auch Schutzgeld, Leibzoll und andere Steuer- zudringen, alles Betrugs äußeren und diejenigen der acht ehemaligen Urbacher arten aufbessern können. keinen Wucher treiben." +) Mitbürger. Dem menschenverachtenden, Selbst die 1662 verfügte Verfassung der 1786 wird in Runkel eine neue Juden- in seiner Grausamkeit kaum beschreib- 1653 gegründeten Stadt Neuwied, wel- zollverordnung erlassen: ,,Von allen aus- baren Naziterror sind zum Opfer gefal- che die religiöse Freiheit aller Konfes- ländischen Juden, mit einziger Ausnah- len: Das Ehepaar Hedwig und Markus sionen verftigt, hat diesen finanziellen me der Rabbiner, der Weibsleute und Michel, deren Sohn Alfred Michel, die Hintergrund. der Knaben unter 13 Ja}ren, muß der Geschwister Jakob, Karoline und Sarah Daß um dieseZeit auch schon Juden in gewöhnliche Judenzoll, und zwar von Levy sowie das Ehepaar Else und der oberen Grafschaft seßhaft geworden einem Juden zu Fuß, in der Herrschaft Sigmund Jakob. -

Q Straßenhaus

gültig ab 13.12.2020 à 142 Q Straßenhaus - Horhausen/Lautzert 142 DB Regio Bus Rhein-Mosel GmbH, Bahnhofplatz 1 - 3, 56410 Montabaur, T 02602/1586-0, [email protected] An folgenden Tagen verkehrt diese Linie wie an Ferientagen: Rosenmontag, Fastnachtdienstag, Tag nach Fronleichnam, Tag nach Christi Himmelfahrt. An Feiertagen Verkehr wie Sonntag. Es gilt die Feiertags- und Ferienregelung für das Bundesland Rheinland-Pfalz. Am 24. und 31.12. gilt der Samstagsfahrplan, soweit diese Tage nicht auf einen Sonntag fallen. Samstags- oder Sonntagsverkehr, wenn angegeben. Mobil Verbindungen finden, Verkehrsmeldungen lesen und sehen, wo der Bus bleibt: "Wohin-Du-Willst" die App von DB Regio Bus; kostenlos für iPhone und Android. Mehr Infos zur App auf www.wohin-du-willst.de. Montag - Freitag Fahrtnummer 0142 0142 0142 0142 0142 0142 0142 0142 0142 0142 0142 0142 0142 0142 001 003 005 009 011 901 015 019 021 025 127 029 027 031 Verkehrsbeschränkungen S S A4 S14 S17 S4 F S17 Anmerkungen 99 99 99 99 99 99 Straßenhaus , 9 02 , 12 00 , 14 07 , 17 02 , 17 02 , 17 09 , 18 12 Niederhonnefeld Bauhof ¶ ¶ 14 08 ¶ ¶¶ ¶ Ellingen Bornsweg ¶ ¶ 14 09 ¶ ¶¶ ¶ Gierend ev. Gemeindehaus ¶ ¶ 14 10 ¶ ¶¶ ¶ Oberraden B 256 9 04 12 02 ¶ 17 04 17 04 17 11 18 14 Oberhonnefeld Abzw. 9 05 12 03 14 11 17 05 17 05 17 12 18 15 Gierenderhöhe 9 06 12 04 14 12 17 06 17 06 17 13 18 16 Willroth Raiffeisenstr. ¶ 11 17 ¶ 13 32 ¶ ¶ ¶ 17 14 ¶ Horhausen, Blumenstr. ¶ ¶¶¶¶ ¶ ¶ 17 18 ¶ Horhausen, Kardinal-Höffner-Platz Bussteig A ¶ ¶¶¶¶ ¶ ¶ - 17 19 ¶ Horhausen, Busbahnhof Bussteig B ¶ 11 10 ¶ 13 25 ¶ 16 12 ¶ ¶ 17 20 ¶ Willroth Amselweg ¶ 11 18 ¶ 13 33 ¶ ¶¶ ¶¶ ¶ Linkenbach Ort 8 19 9 13 11 24 12 11 13 39 14 19 16 25 17 13 17 13 17 34 18 23 Linkenbach Abzw. -

Rankings Municipality of Rodenbach Bei Puderbach

10/1/2021 Maps, analysis and statistics about the resident population Demographic balance, population and familiy trends, age classes and average age, civil status and foreigners Skip Navigation Links GERMANIA / Rheinland-Pfalz / Province of Neuwied, Landkreis / Rodenbach bei Puderbach Powered by Page 1 L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Adminstat logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH GERMANIA Municipalities Powered by Page 2 Anhausen Stroll up beside >> L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Hümmerich AdminstatAsbach, logo DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH Westerwald GERMANIAIsenburg Bad Hönningen Kasbach- Ohlenberg Bonefeld Kleinmaischeid Breitscheid Kurtscheid Bruchhausen Leubsdorf, Buchholz Rhein (Westerwald) Leutesdorf Dattenberg Linkenbach Datzeroth Linz am Rhein Dernbach b Dierdorf Marienhausen Dierdorf Meinborn Döttesfeld Melsbach Dürrholz Neustadt (Wied) Ehlscheid Neuwied, verbandsfr. Erpel Gemeinde Großmaischeid Niederbreitbach Hammerstein Niederhofen Hanroth Niederwambach Hardert Oberdreis Harschbach Oberhonnefeld-Gier. Hausen (Wied) Oberraden Ockenfels Puderbach Ratzert Raubach Rengsdorf Rheinbreitbach Rheinbrohl Rodenbach bei Puderbach Roßbach Rüscheid St. Katharinen Powered by Page 3 (Landkreis L'azienda Contatti Login Urbistat on Linkedin Neuwied) Provinces Adminstat logo Stebach DEMOGRAPHY ECONOMY RANKINGS SEARCH GERMANIA Steimel Straßenhaus Thalhausen Unkel Urbach, Westerwald Vettelschoß Waldbreitbach Windhagen Woldert Powered by Page 4 AHRWEILER, KAISERSLAUTERN, L'azienda Contatti Login Urbistat -

Verordnung Ist in Folgenden Mit Dem Feststellungsvermerk Der Struktur- Und Genehmigungsdirektion Nord Versehenen Karten Dargestellt

V e r o r d n u n g zur Feststellung des Überschwemmungsgebietes der W I E D (Gewässer II. Ordnung) für das Gebiet der Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld (Landkreis Altenkirchen), sowie für das Gebiet der Verbandsgemeinden Puderbach, Asbach, Linz, Waldbreitbach, Rengsdorf und der Stadt Neuwied (Landkreis Neuwied) Aufgrund des § 31 b des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-) vom 19.08.2002 (BGBl. I S. 3245), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25.06.2005 (BGB. I S. 1746) und des § 88 Abs. 1 des Wassergesetzes für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz -LWG-) vom 22. Januar 2004 (GVBl. 2004, S. 54), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2005 (GVBl. S.98), wird durch die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz als zuständige Wasserbehörde verordnet: § 1 Grundlage (1) Für die Wied im Bereich der Verbandsgemeinden Altenkirchen und Flammersfeld (Land- kreis Altenkirchen) sowie im Bereich der Verbandsgemeinden Puderbach, Asbach, Linz, Waldbreitbach, Rengsdorf und der Stadt Neuwied (Landkreis Neuwied) wird ein Über- schwemmungsgebiet festgestellt. (2) Die Feststellung des Überschwemmungsgebietes dient der Regelung des Hochwasserabflusses, insbesondere dem schadlosen Abfluss des Hochwassers und der für den Hochwasserschutz erforderlichen Wasserrückhaltung, der Erhaltung oder Verbesserung der ökologischen Struktur des Gewässers und seiner Überflutungsflächen der Verhinderung erosionsfördernder Eingriffe der Erhaltung oder Wiederherstellung natürlicher Rückhalteflächen und der Vermeidung und Minderung von Schäden durch Hochwasser. § 2 Geltungsbereich (1) Das Überschwemmungsgebiet erstreckt sich an der rechten Wiedseite beginnend ober- halb der Michelbacher Mühle (Gemeinde Michelbach / Wied-km 78,5) bis zur Mündung in den Rhein (Stadt Neuwied / Wied-km 0,1) auf Grundstücke 1. der Gemarkung Michelbach, Fluren 2, 3, 7 2. -

T E R M I N E 2 0

FERIENREGION RHEIN - WIED - WESTERWALD Foto: Andreas Pacek Feste Märkte Konzerte Ausstellungen Theater Galerie Musik Foto: Marcus Bochert MBE Technik Schauspiel Natur Wandern Sport Führungen T E R M I N 2 0 1 9 JANUAR / FEBRUAR FEBRUAR / MÄRZ / APRIL Liebe Gäste, als touristische Kooperation der Stadt Neuwied und der Verbandsgemeinden Asbach, Dierdorf, Linz, Unkel, Puderbach, Bad Hönningen, Rengsdorf – Waldbreit- bach, haben wir für Sie diese Terminübersicht zu- sammengestellt. Die aufgeführten Termine stellen nur einen Querschnitt des gesamten Veranstaltungs- Angebotes in unserer Ferienregion dar. Weitere Tipps, Anfahrtswege, Tickets und nähere Infos zu diesen Ver- anstaltungen erhalten Sie bei den jeweiligen Tourist- Informationen oder auf unseren Internet-Seiten. Wir wünschen Ihnen viele erlebnisreiche Stunden in der Ferienregion Rhein-Wied-Westerwald. Januar März 01.01. Neujahrskonzert 03.03. Karnevalszug in Neustadt mit der „Jungen Philharmonie Köln“ 04.03. Rosenmontagszüge in Unkel, Stadthalle Linz Asbach, Buchholz, Kleinmaischeid, 04.01. Neujahrskonzert in Neuwied Waldbreitbach und Linz Staatsorchester Rheinische Philharmonie, 05.03. Veilchendienstag-Umzüge in Stadthalle Heimathaus Neuwied Großmaischeid und Bad Hönningen 05.01. Musical Magics 16.03. Traditionelle Leutesdorfer „Die besondere Show der größten Weinprobe der WeinSteig Winzer Musical-Hits“ in der Stadthalle Linz 17.03. Saisonstart in der RömerWelt 12.01. Neujahrskonzert in Rheinbrohl mit Gerd Winzer & den Rheinischen 17.03. Kabarett mit Willi & Ernst Solisten im Center Forum Unkel Hotel zur Post, Waldbreitbach 19.-20.01. St. Sebastianus Kirmes 24.03. Mountainbike Saisoneröffnung in Unkel-Heister im Wiedtal Februar 28.-29.03. Deutsche Balladen in Unkel 29.-31.03. Theateraufführung Komödie 01.-03.02. Festival der Currywurst „Die Seniorenklappe“ Neuwied der Theatergruppe Urbach im Jugendheim Urbach 01.02. -

Niederschrift

1 ÖFFENTLICHER TEIL DER NIEDERSCHRIFT über die öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsgemeinderats Steimel am 19. März 2019 Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr Sitzungsende: 21:50 Uhr Sitzungsort: Haus des Gastes in Steimel Anwesend waren die Mitglieder: Wolfgang Theis Vorsitzender J A Burkhard Hoffmann Beigeordneter (2) J A Jannek Kunz Ratsmitglied J A Jens Lichtenthäler 1. Beigeordneter J A Frank Nelles Ratsmitglied J A Inge Hänel Ratsmitglied J A Eckhard Zerres Ratsmitglied J A Werner Kesseler Ratsmitglied J A Sven Schür Ratsmitglied J A Bernhard Paitzies Ratsmitglied J A Siegfried Dau Ratsmitglied J A Gregor Hoffmann Ratsmitglied J A Dr. Sabine Knorr-Henn Ratsmitglied J A Ulrich Dernbach Ratsmitglied J A Tobias Pack Ratsmitglied J A Thomas Seitz Ratsmitglied J A Anwesend waren die Nichtmitglieder: AR Philipp Rasbach Büroleiter Andreas Feter VG Puderbach Corinna Kau Schriftführerin Entschuldigt waren: Frauke Birk-Albrecht Ratsmitglied J E Die Mitglieder des Ortsgemeinderates waren durch Einladung vom 07.03.2019 auf Dienstag, den 19. März 2019 zu 20:00 Uhr – unter Mitteilung der Tagesordnung – einberufen worden. Tag, Zeit und Ort sowie die Tagesordnungspunkte waren öffentlich bekanntgegeben worden. Der Vorsitzende stellte bei Eröffnung der Sitzung fest, dass gegen die ordnungsgemäße Ladungsfrist Einwendungen nicht erhoben wurden. Der Ortsgemeinderat war nach Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 2 TAGESORDNUNG A. Öffentlicher Teil: 1. Bürgerfragestunde 2. Beratung des Haushaltsplanes und Beschlussfassung über die Festsetzung der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 Vorlagen-Nr. 2019/14/0006 3. Beratung über die Ergänzung des Baumkatasters der OG Steimel hier: Auftragsvergabe Neugestaltung Baumkataster 4. Neugestaltung Marktplatz Steimel; hier: Auftragsvergabe 5. Ersatzbeschaffung Dreiseitenkipper 6. Beratung und Beschlussfassung über Masttausch in der Lindenallee (Umgestürzter Baum) 7.