Burgdorfer Jahrbuch 2014 81

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rangliste Geländeritt RV Alchenstorf 4. September 2016 Rang Start-Nr

Rangliste Geländeritt RV Alchenstorf 4. September 2016 Rang Start-Nr. Reiter 1 Reiter 2 P1 P2 P3 P5 P6 P7 P8 Total 1 64 Fankhauser Aline, Goldbach Marti Rahel, Ramsei 100 100 100 100 68 100 99 667 2 69 Schmid Veronika, Bern Hiltbrunner Melanie, Bern 100 100 100 100 56 100 100 656 3 36 Widmer Martina, Heimiswil Schafer Martina, Alterswil FR 100 90 100 100 66 100 99 655 4 60 Boss Anja, Mörigen Schaad Livia, Gerolfingen 100 100 100 100 56 100 99 655 5 14 Stalder Sophie, Hettiswil Siegenthaler Lisa, Hindelbank 80 95 100 100 76 100 97 648 6 6 Reist Sarah, Lyssach Fankhauser Olivia, Schüpbach 100 85 100 100 66 100 96 647 7 38 Strahm Alexandra, Niederhünigen Habegger Sabrina 100 100 100 100 48 100 98 646 8 40 Wüthrich Gisela, Pieterlen Keller Tanja, Grenchen 100 90 100 90 66 100 99 645 9 17 Braun Therese, Erlinsbach Pfaffhauser Nadja, Ballmoos 90 100 100 100 66 100 88 644 10 46 Jaquemet Manuela, Sumiswald Jaquemet Michelle, Sumiswald 100 90 100 100 54 100 99 643 11 7 Hirlemann Fabienne, Kirchberg Bächtold Debora, Grasswil 100 100 100 100 48 100 93 641 12 3 Janzi Carole, Schliern Wiedmer Stefanie, Herrenschwanden 100 100 100 100 44 100 94 638 13 56 Sigel Claudia, Fraubrunnen Kroph Lea Sarah, Münchringen 100 100 100 100 34 100 99 633 14 5 Kühni Irène, Oberburg Beutler Bettina, Heimiswil 100 100 100 100 38 95 98 631 15 54 Lobsiger Cornelia, Messen SO Güggi Geneviève, Meienried 100 90 100 100 46 100 95 631 16 30 Roeck Marie, Gohl Fankhauser Corina, Bärau 100 100 100 100 46 100 85 631 17 77 Aellig Antje, Gümligen Hayoz Stefanie, Bern 90 100 100 90 -

58. Emmentalisches Zweckverbandsfest Grünenmatt 24.08.2013

58. Emmentalisches Zweckverbandsfest Grünenmatt 24.08.2013 R a n g l i s t e E i n z e l s c h l ä g e r Listenpreis SFr. 2.00 2. Stärkeklasse 1. Widmer Lars Rüegsau-Affoltern A 21 22 22 17 82 Glocke Ø24cm - Spender: Emmental Versicherung, Agentur Lützelflüh, Lützelflüh 2. Rychard Marco Wynigen-Rumendingen 20 20 20 18 78 Glocke Ø22cm - Spender: Eggimann Martin, Riemenstickereri, Weier 3. Rüfenacht Marc Mützlenberg-Nesselgrab 20 20 20 18 78 Glocke Ø18cm - Spender: Bar und Pub Blauer Aff, Grünenmatt Bester Nachwuchshornusser: 221. Hofer Mario, 97 Langnau-Berge 15 9 14 14 52 Glocke Ø7cm - Spender: Pfister Dora und Fritz, Lützelflüh 4. Bütikofer Urs Zauggenried-Kernenried 20 21 17 18 76 5. Iseli Christian Biglen-Arni B 17 21 19 19 76 6. Rothenbühler Klaus Thalgraben A 20 20 17 19 76 7. Rychard Peter Wynigen-Rumendingen 20 18 18 20 76 8. Tanner Bruno Kirchberg 20 19 19 18 76 9. Bühler Patric Thun A 19 20 19 18 76 10. Aebi Martin Busswil b. Heimiswil 20 19 15 21 75 11. Meyer Thomas Lueg i. E. 18 21 20 16 75 12. Bohren Mario Thun A 17 21 19 18 75 13. Tanner David Kirchberg 19 19 17 20 75 14. Rothenbühler André Kirchberg 19 18 22 15 74 15. Berchtold Beat Alchenstorf 21 16 20 17 74 16. Wyss Roland Alchenstorf 20 19 16 19 74 17. Schenk Andreas Thalgraben A 17 19 20 18 74 18. Bütikofer Werner Zauggenried-Kernenried 19 18 19 18 74 19. -

EMHV-Meisterschaft 2021 Resultate Vom 29.05.2021 1

EMHV-Meisterschaft 2021 Resultate vom 29.05.2021 1. Röthenbach i. E. 1 474 2. Dürrenroth/Häuserenmoos 2 535 3. Bigel-Goldbach/Schafhausen 2 431 4. Lyssach/Burgdorf/Kirchberg/Utzenstorf 3 626 5. Hasle b. Burgdorf 3 449 6. Zäziwil-Reutenen/Oberthal 3 365 7. Oberdiessbach 5 444 8. Oschwand-Biembach 5 311 9. Rüdtligen/Aefligen/Gerlafingen/Zauggenried 6 571 10. Schüpbach/Gohl 6 526 11. Grünenmatt/Langnau-Berge 6 376 12. Stalden-Dorf 6 346 13. Thun 7 323 14. Steinen/Bigenthal/Bowil 7 308 15. Obergoldbach/Thalgraben 7 225 16. Mützlenberg/Unterfrittenbach/Zollbrück 8 234 17. Wiler/Ersigen 10 301 18. Lueg/Biglen/Rüegsau 10 266 19. Wasen-Lugenbach 10 120 20. Rüderswil 12 461 21. Alchenstorf/Rüedisbach/Wynigen 13 327 22. Heimiswil/Busswil 13 166 Tagesrangliste Einzelresultate S1 1. Uhlmann Nils, 2011 Oschwand-Biembach 34 2. Schlüchter Jonas, 2011 Röthenbach i. E. 27 3. Wiedmer Til, 2013 Oschwand-Biembach 26 4. Krähenbühl Silvan, 2011 Gohl 21 5. Schulthess Leandro, 2012 Kirchberg 21 Tagesrangliste Einzelresultate S2 1. Kämpfer Simon, 2008 Dürrenroth 58 2. Affolter Timo, 2008 Aefligen 54 3. Iseli Niklas, 2009 Schafhausen i. E. 52 4. Wittwer Marc, 2009 Rüderswil 52 5. Leuenberger Jannik, 2009 Dürrenroth 49 Tagesrangliste Einzelresultate S3 1. Kämpfer Marco, 2005 Dürrenroth 97 2. Vogel Nik, 2005 Oberdiessbach 87 3. Hotz Flavio, 2006 Thun 79 4. Diethelm Joel, 2006 Utzenstorf-Koppigen 78 5. Maurer Silvano, 2005 Röthenbach i. E. 77 EMHV-Meisterschaft 2021 Mannschaft Nr. Total 1. Röthenbach i. E. 5 750 2. Dürrenroth/Häuserenmoos 6 1012 3. Rüdtligen/Aefligen/Gerlafingen/Zauggenried 6 571 4. -

Übersicht Über Abgaben an Die Gemeinden

BKW POWER GRID Übersicht über Abgaben an die Gemeinden Abgabe Maximalbetrag Abgabe Maximalbetrag Gemeinde (Rp./kWh) pro Jahr (CHF) Gemeinde (Rp./kWh) pro Jahr (CHF) A Bonfol 1.50 300.00 Aarberg6 - - Bönigen 1.50 300.00 Aarwangen6 - - Bösingen6 - - Adelboden 1.50 300.00 Bourrignon 1.50 300.00 Aedermannsdorf6 - - Bowil1 1.50 300.00 Aeschi (SO)7 1.10 / 1.50 300.00 Bremgarten bei Bern1 1.50 300.00 Aeschi bei Spiez 1.50 300.00 Brenzikofen 1.50 300.00 Affoltern im Emmental 1.50 300.00 Brienz (BE)6 - - Alchenstorf 1.50 300.00 Brienzwiler6 - - Alle 1.50 300.00 Brislach6 - - Allmendingen 1.50 300.00 Brügg6 - - Amsoldingen 1.50 300.00 Brüttelen 1.50 300.00 Attiswil7 - / 1.50 - / 300.00 Buchholterberg 1.50 300.00 Auswil 1.50 300.00 Büetigen6 - - B Bühl 1.50 300.00 Balm bei Günsberg 1.10 300.00 Bure 1.50 300.00 Balsthal6 - - Burgdorf6 - - Bannwil 1.50 300.00 Burgistein 1.50 300.00 Basse-Allaine 1.50 300.00 Busswil bei Melchnau 1.50 300.00 Bätterkinden7 - / 1.50 - / 300.00 C Beatenberg 1.50 300.00 Champoz 1.50 300.00 Beinwil6 - - Châtillon (JU) 1.50 300.00 Bellach 1.10 300.00 Chevenez6 - - Bellmund6 - - Clos du Doubs 1.50 300.00 Belp 1.50 300.00 Coeuve 1.50 300.00 Belprahon 1.50 300.00 Corcelles (BE) 1.50 300.00 Berken 1.50 300.00 Corgémont 1.50 300.00 Bern6 - - Cornol 1.50 300.00 Bettenhausen 1.50 300.00 Courchapoix6 - - Bettlach 1.10 300.00 Courchavon 1.50 300.00 Beurnevésin 1.50 300.00 Courgenay 1.50 300.00 Biberist 1.00 2 000.00 Courrendlin 1.50 300.00 Biel (BE)6 - - Courroux 1.50 300.00 Biglen6 - - Court 1.50 300.00 Blauen 1.50 300.00 Courtedoux -

3. Horse & Dog Trail 26. Geländeritt

3. Horse & Dog Trail Samstag, 6. September 2014 26. Geländeritt Sonntag, 7. September 2014 Schlosserei- und Schmiedearbeiten modern und traditionell Metallgestaltung nach Ihren Wünschen und Plänen Hufbeschläge Sport- und Orthopädiebeschläge mobil und stationär Werkzeugbearbeitung spitzen, schleifen und härten Rinaldo Emmenegger eidg. dipl. Schmied - Hufschmied Lagerstrasse 12e 3372 Wanzwil Tel. 079 215 55 71 Fax 062 961 97 07 [email protected] www.emmenegger-schmiede.ch Herzlich Willkommen in Wynigen Liebe Reiterinnen und Reiter Wir begrüssen Sie ganz herzlich zu unseren diesjährigen Herbstanlässen. Am Samstag heisst’s an der ZKV Gymkhana Trophy, möglichst viele Punkte zu sammeln, um sich für den Final in Bern zu qualifizieren. Wir freuen uns auf eine erneute Austragung des Horse & Dog Trail. Der Sonntag gehört den Zweierpatrouillen, die bereits die 26. Ausgabe unseres Geländeritts unter die Hufe nehmen werden. Es freut uns besonders, dass wir viele treue Reiterinnen und Reiter begrüssen dürfen, die alljährlich an unserem Ritt teilnehmen. Auch diejenigen Teilnehmer, die erstmals bei uns starten, heissen wir an dieser Stelle ganz herzlich willkommen. Wir wünschen Allen viel Erfolg, einen unfallfreien Ritt und viel Spass. Reitverein Alchenstorf und Umgebung Ein besonderes Dankeschön folgenden Hauptsponsoren Aebi Simon + Brülisauer Peter, Hufbeschlag, Lützelflüh Blumen Graf, Herzogenbuchsee Felix Bühler AG, horseland, Gümligen Garage Michel GmbH, Lyssach Hunde-Salon Emmensteg, Biberist Pierre C. Frey AG, Moosleerau Reitsport Heiniger, Schönbühl Tierarztpraxis Oeschberg, Hans Kilchenmann, Koppigen Velolade Schneider GmbH, Wynigen Vitana AG, Schlieren Allgemeine Bestimmungen Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Unfälle, Krankheiten oder Sachschäden, die Reiter, Besitzer und Pferde treffen können. Er übernimmt auch Dritten gegenüber, ausser der gesetzlichen Haftpflicht, keine Haftung für Diebstähle, Unfälle und Sachschäden. -

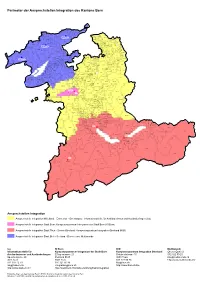

Perimeter Ansprechstelle Integration

Perimeter der Ansprechstellen Integration des Kantons Bern Schelten Roches (BE) Seehof on h a Corcelles Rebévelier r G C p l r r (BE) a e é n m B d in Monible v e Perrefitte a s C Souboz Moutier h l Wolfis- â te Rumisberg berg la Sornetan ! t Eschert Farnern Niederbipp Champoz Multimondo P Wynau Saules o Oberbipp n Schwarz- L t Attiswil Saicourt e (BE) o häusern n v e e t Wiedlisbach r e kl) s Court Roggwil (BE) Ex s W Bannwil ( e Aarwangen .-T. allis M Malleray Sorvilier Wangen a. d. A. wil Reconvilier b. N Walliswil . Tramelan Bévilard Berken Tavannes b. W. n isa ! Wangenried e Graben ! s M u Langenthal a o h Thunstetten n Multimondo n lz t- R e o Tramelan o im kh m Inkwil e c H te o s n r Péry t e b ( e O Corgémont B e E s . Sonceboz- h Lotzwil M La Heutte ) c L u . Sombeval e Niederönz b l b Sauge n n i g e sw n g Bleienbach s a o u u rz B Melchnau e n Courtelary Cortébert ( H e Pieterlen B en l E s e ) Leuzigen u h Cormoret a Thörigen c h s en t Z tt ü Arch l R Meinisberg ie e i Reisiswil Steinhof B w le s Madiswil Villeret Orvin b (SO) i Saint-Imier a rm Safnern c h n e Rüti b. B. e H t Wiler b. U. t u Evilard Biel/Bienne e a Ochlenberg Sonvilier ! n Willa- t s M l s l e e h e Seeberg Gondiswil Orpund i d dingen La Ferrière e c H n Büren a. -

Liniennetz Bern

www.fahrplanfelder.ch 2021 1 Region 30.000 Region Bern Liniennetz Bern Liniennetz Bern Münchenbuchsee Hüslimoos Seedorf–Lyss Wahlendorf Zollikofen 105 104 Bahnhof Jetzikofen- KirchlindachKirchlindach Oberlindach Webergut- Schäferei Blinden- Wydacker strasse Kirche Friedhof Käserei strasse schule Weissenstein Abzw. 107 Säriswil 106 Hirzenfeld 36 102 34 Biel/Bienne Möriswil Abzw. Schützenrain Solothurn Burgdorf 113 101 Schulhaus Kreuz Schulhaus GeisshubelErlachplatz Schüpfenried Ortschwaben Betagten- Oberzollikofen Gehracker heim 34 Alte Post Bahnhof Post Postgasse Unterzollikofen 41 Breitenrain Aarberg Uettligen Dorf KänelgasseGrubenwegReichen- Bahnhof Altikofen Nord Heimenhaus bach Aeschebrunnmatt Steinibach West 100 Schule Aarmattweg Herrenschwanden Bahnhof Illiswil Riedhaus Ausserort- Oeschenweg Altikofen Süd Fischrainweg schwaben Dorf Aarestrasse Schaufelacker Friedhagweg 33 Talgut Zentrum Oberdettigen BremgartenKunoweg Bremgarten Bremgarten 36 Breitenrain Oberwohlen 21 Post Worblaufen Sandhof Schloss Bahnhof Wylergut Wohlen Gemeindehaus Mööslimatt Kalchacker 26 Bennenboden Chutze Scheibenrain Thalmatt Jaunweg Stauffacher- brücke 36 M‘buchsee Hüslimoos Hinterkappelen Fährstr. Pillonweg Wylerbad West Post Aumatt Ländli Sustenweg Schulhaus Wyler- Felsenau- Tiefenau Wylergut Winkelriedstr. Kappelenring Nord 101 Schlossmatt strasse huus Seftau Dändliker- 20 33 Breitfeld Rossfeld Felsenau weg 41 Ost Hinterkappelen Bernstrasse Halenbrücke Äussere Enge Bahnhof Aare kirche Wankdorf Innere Enge Schützen- Markus- Eymatt Camping 11 Haldenstr. -

Ihr Neues Zuhause Freistehendes Einfamilienhaus an Ruhiger, Bevorzugter Wohnlage Mit Traumaussicht, Beheiztem Wintergarten, Pool Und Weiteren Vorzügen

Ihr neues Zuhause Freistehendes Einfamilienhaus an ruhiger, bevorzugter Wohnlage mit Traumaussicht, beheiztem Wintergarten, Pool und weiteren Vorzügen. Verkaufsrichtpreis: CHF 885'000.00 Immopartner Herbert Kaderli & René Zwahlen Immo-Lounge, Hauptstrasse 13, 3422 Kirchberg, Telefon 034 446 86 86, www.immopartner58.ch Inhaltsverzeichnis Daten im Überblick 3 Lage/Gemeinde 4 Liegenschaftsbeschrieb 7 Ausstattung 7 Bemerkungen 8 Impressionen 9 Kontakt 12 2 Daten im Überblick Objektart Einfamilienhaus freistehend mit Garage Wintergarten beheizt, Aussenpool, Cheminée im Wohnzimmer, weitere Ausstattungen Schwedenofen im Wintergarten, 2 Aussengrills (gemauert) Adresse Oberes Eichholz 13, 3425 Koppigen Baujahr 1975 Parzelle 775 m2 Kubatur 921 m3 (GVB-Norm) Grundbuch Koppigen-Grundbuchblatt Nr. 806 Massivbauweise mit Walmdach, Eterniteindeckung mit Bauart Unterdach Anzahl Zimmer 5,5 Anzahl Nasszellen 2 Standardbäder (behindertengerecht) (WC/Lavabo/Dusche im EG; WC/Lavabo/Dusche im UG) Amtlicher Wert CHF 525‘470.00 (30.06.2020) Gebäudeversicherungswert CHF 640‘000.00 (18.02.2009) 3 Lage/Gemeinde Willkommen in Koppigen Koppigen - ein lebendiges und attraktives Dorf im Verwaltungskreis Emmental des Kantons Bern, angrenzend an den Kanton Solothurn. Die Gemeinde Koppigen liegt mit einer Gesamtfläche von 6,93 km2 und einer Höhenlage von 475 m über Meer (Höhenbereich 459 – 523 m.ü.M.) im Nordosten des Kantons Bern an der Grenze zum Kanton Solothurn. Die Ortschaft grenzt an die Berner Gemeinden Willadingen, Höchstetten, Alchenstorf, Ersigen, Utzenstorf und Zielebach sowie die solothurnischen Gemeinden Obergerlafingen und Recherswil im Bezirk Wasseramt. Das Dorf liegt an den Ausläufern der Hügellandschaft östlich der Emme und wird vom Bach Oesch durchflossen. Koppigen ist eine gemischte Gemeinde mit Gewerbe, Landwirtschaft und Arbeitnehmern, deren Arbeitsorte sich zu einem Teil in den umliegenden Gemeinden befinden. -

Ausgabe 4/2018 30

Aefliger Nachrichten Ausgabe 4/2018 30. November 2018 1 Inhalt Seite Redaktionsstatut Vorwort 3 1. Das Mitteilungsblatt «Aefliger Nachrichten» Gemeindebehörden steht ausschliesslich Behörden, Vereinen, Or- ganisationen, Firmen und Personen, die in der Gemeindeversammlung 4-7 Gemeinde Aefligen niedergelassen sind, zur Aus dem Gemeinderat 17-19 Verfügung. Es werden nur Beiträge veröffent- AHV-Zweigstelle 20 licht, die einen Bezug zu unserer Region ha- Kommissionen 20-22 ben und im allgemeinen Interesse sind. Jubilare 23 2. Zur Annahme von Beiträgen und Inseraten besteht seitens der Redaktion keine Verpflich- tung. Insbesondere müssen Kürzungen und Schule 24-26 Rückstellungen von Artikeln vorbehalten blei- Vereine 27-32 ben. 3. Es werden nur mit vollem Namen unterzeich- Verschiedenes 33-45 nete Artikel angenommen. Für deren Inhalt übernimmt der Unterzeichner die Verantwor- Veranstaltungskalender 46 tung. Berichte mit anstössigem oder ehrverlet- Information Abfallentsorgung 47 zendem Inhalt werden nicht publiziert. 4. Politische Werbung, ausser Einladungen zu Anlässen, welche sich an die Dorfbevölkerung richten, werden nicht publiziert. 5. Publireportagen (Eröffnung, Jubiläum, Aus- stellung, Anlässe etc.) von ortsansässigen Fir- men sind kostenpflichtig. IMPRESSUM 6. Die gültigen Inserationspreise werden in den «Aefliger Nachrichten» veröffentlicht (1/1-Seite Herausgeber CHF 100.00 / ½-Seite CHF 50.00). Gemeinderat Aefligen 7. Der Redaktionsschluss ist verbindlich. Später 034 445 23 93 eintreffende Texte müssen für die jeweilige www.aefligen.ch [email protected] Redaktionsteam Renate Sterchi, Gemeindeverwaltung Ursula Hirter, Utzenstorfstrasse 9 Franja Schmid, Juraweg 10 Druck Singer+Co., Gotthelfstrasse 4, 3427 Utzenstorf Nächste Ausgaben: Auflage Nr. Redaktionsschluss Ausgabe 620 Exemplare Nr. 1 15.02.2019 15.03.2019 Nr. 2 03.05.2019 29.05.2019 Foto Titelseite Nr. -

Kand. Nr. No Cand. Name Nom Vorname Prénom W=* F=* Geb.-Jahr

Staatskanzlei des Kanton Bern Grossratswahlen 25.03.2018 Chancellerie d'Etat du Canton de Berne Election du Grand Conseil 25.03.2018 Wahlkreis/cercle électoral: Emmental Wahlvorschläge / Liste des candidate-e-s Liste: 1 Schweizerische Volkspartei Unteres Emmental Kürzel: SVP Unteres Emmental Sigle: Geb.-Jahr Kand. Nr. Name Vorname w=* Beruf Wohnort Bisher Année de No cand. Nom Prénom f=* Profession Domicile Sort. naiss. 01.01.5 Aebi Markus 1958 eidg. dipl. Landwirt Hellsau X Betriebswirtschafterin lic. oec. 01.02.3 Gschwend-Pieren Andrea * 1978 Lyssach X HSG, Unternehmerin 01.03.1 Anliker Patrik 1967 Berufsoffizier, Oberst i Gst Ersigen 01.04.0 Buri Urs 1960 Landwirt Hasle b. B. Jurist, 01.05.8 Hirschi Michael 1982 Krankenversicherungsfachmann Burgdorf eidg. FA Unternehmensberater, 01.06.6 Horisberger Fabian 1977 Wynigen Finanzplaner eidg. FA 01.07.4 Iseli Nathalie * 1986 Dentalassistentin Aefligen IT-Unternehmer, 01.08.2 Niffenegger Simon 1980 Burgdorf Wirtschaftsinformatiker 01.09.1 Nyffenegger Thomas 1970 Informatiker Bätterkinden Sachbearbeiter Ordnungs- und 01.10.4 Rosser Bruno 1959 Burgdorf Sicherheitsdirektion Gemeindepräsident, 01.11.2 Rüfenacht Fritz 1965 Rüegsauschachen Selbständiger Unternehmer 01.12.1 Schürch Beat 1972 Meisterlandwirt Kirchberg Floristin EFZ, Drucktechnologin 01.13.9 Singer Michelle * 1994 Utzenstorf i. A. 01.14.7 Sutter Hanspeter 1965 Bauunternehmer Alchenstorf 08.01.2018 / 16:54 generiert / généré 1/25 Staatskanzlei des Kanton Bern Grossratswahlen 25.03.2018 Chancellerie d'Etat du Canton de Berne Election du Grand Conseil 25.03.2018 Wahlkreis/cercle électoral: Emmental Geb.-Jahr Kand. Nr. Name Vorname w=* Beruf Wohnort Bisher Année de No cand. Nom Prénom f=* Profession Domicile Sort. -

06.03.2020 Adressänderungen Und

1/2 Mitgliederverzeichnis Stand: 06.03.2020 Regionalgruppe BKSE Sozialhilfe, Kindes- und Adressänderungen und Ergänzungen bitte in Burgdorf melden Erwachsenenschutz Mutationen auch an BKSE melden: [email protected] Region Emmental Sozialdienst / Adresse Name / Funktion Kontaktdaten Sozialdirektion Burgdorf Peter M. Leuenberger 034 429 92 18 direkt Kirchbühl 17 Leiter Sozialdirektion [email protected] Postfach 1570 Rosmarie Dietrich 034 429 93 07 direkt 3401 Burgdorf CO-Leitung KES [email protected] Tel. 034 429 92 40 Iris Schaller 034 429 93 03 direkt Fax 034 429 92 07 Leitung Sozialhilfe [email protected] [email protected] Regionaler Sozialdienst Samuel Pauli 034 420 20 82 direkt Hindelbank und Umgebung Leiter Sozialdienst [email protected] Dorfstrasse 14 3324 Hindelbank Tel. 034 420 20 80 Fax 034 420 20 89 [email protected] Regionaler Sozialdienst Theo Huwiler 034 448 30 51 direkt Untere Emme Leiter [email protected] Solothurnstrasse 2 Nadine Imhof 034 448 30 53 direkt 3422 Kirchberg Stv. Leiterin [email protected] Angela Monteleone 034 448 30 56 direkt Tel. 034 448 30 50 Bereichsleiterin Kindes- und [email protected] Fax 034 448 30 59 Erwachsenenschutz [email protected] Sozialdienst Oesch-Emme Caroline Haldemann Dorfstrasse 3 Leiterin [email protected] Postfach Kilian Ulrich 3472 Wynigen Stv. Leiter [email protected] Tel. 034 415 77 07 Fax 034 415 77 08 [email protected] Sozialdienst Oberes Emmental Barbara -

Projektinformationen Zur Sanierung Ortsdurchfahrt Burgdorf

Juni 2014 Sanierung Ortsdurchfahrt Burgdorf Sanierung Werkleitungen Kirchbergstrasse 2014 Umgestaltung Sägegasse 2014 – 2015 Projektinformation Mit bis zu 19 000 Fahrzeugen pro Tag, davon Mit der Umgestaltung der Sägegasse wird ein über 1400 Lastwagen, gehört die Orts- weiteres Kernstück der wichtigsten Verkehrsachse durchfahrt von Burgdorf zu den stark durch die Stadt Burgdorf in Angriff genommen. belasteten Strassenabschnitten im Kanton Abgestimmt auf die Umgestaltung der Sägegasse Bern. Insbesondere in den Stosszeiten werden die Werkleitungen an der Kirchbergstrasse (Arbeitsbeginn und Arbeitschluss) staut saniert. sich der Verkehr regelmässig. Die Sicherheit der Arbeitenden, die Gerätschaften Das Projekt Sanierung Ortsdurchfahrt Burgdorf und die Baubereiche selbst beanspruchen Platz hat zum Ziel, das aktuelle Verkehrsaufkommen und werden zu Einschränkungen führen. möglichst flüssig und auf angepasstem Geschwin- Wechselnde Verkehrsführungen sind daher un- digkeitsniveau zu bewältigen. Gleichzeitig soll vermeidlich. die Verkehrssituation für zu Fuss Gehende und Velofahrende sicherer und attraktiver werden. Guisanstrasse Felseggstrasse Mittelweg Herzogstrasse Eystrasse Dammstrasse Willestrasse Meienweg Spalierweg Kirchbergstrasse Floraweg Kirchbergstrasse Felseggstrasse Bahnhof Burgdorf Tiergartenstrasse Poststrasse Bahnhofstrasse Farbweg Lyssachstrasse Bahnhofstrasse Lyssachstrasse Friedeggstrasse Oberstadtweg A1 Technokumstrasse Kirchberg Bahnhof Burgdorf Langenthal Wynigen Bauphase 1 A1 4. August bis 1. September 2014 Lyssach Sanierung