Toponomastica Di Salvirola

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Recommended publications

-

Toponomastica Di Montodine

m PROVINCIA DI CREMONA VALERIO FERRARI TOPONOMASTICA DI MONTODINE Cremona 2003 ATLANTE TOPONOMASTICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA 10 ATLANTE TOPONOMASTICO DELLA PROVINCIA DI CREMONA 10 VALERIO FERRARI TOPONOMASTICA DI MONTODINE Cremona 2003 Presentazione Con la Toponomastica di Montodine siamo giunti al decimo volume dell'Atlante toponomastico della provincia di Cremona, progetto avviato sin dal 1994 efondato sull'ipotesi ambiziosa e suggestiva di raccogliere in modo sistematico l'intero corpusprovinciale relativo ai nomi di luogo insieme alle più particolari denominazioni di ogni singolo appezzamento di terreno, di ogni corso d'acqua, di ogni altro elemento del paesaggio rurale, che costi tuiscono nell'insieme un formidabile patrimonio di lingua, di costume, di storia attraverso il quale si definisce e si rafforza l'identità di ciascuna comunità organizzatasi su questo ampio territorio. E con il presente volume, ancora una volta, si aggiunge alla conoscen za collettiva un ricco e fecondo repertorio di nomi - che sono veri e propri documenti - il cui lento ma inesorabile processo di dispersione o di dissolvi mento viene qui interrotto, fissando sulla carta, per quanto possibile, l'im magine collettiva del territorio così come appare percepita dai suoi abitan ti, tradotta nel linguaggio di ogni giorno e racchiusa nel nome di ogni sin golo elemento territoriale. Generica o speciale che sia ognuna di queste denominazionigetta uno sprazzo di luce su qualche aspetto della vita e sulla percezione della realtà quotidiana di generazioni avvicendatesi -

37018 Denominazione Dell'impianto: MADIGNANO

Piano di ispezione mensile degli impianti (rif. Art.12 - comma 12.1 - lettera e) delibera AEEGSI n.574/13) Anno: 2019 Mese: SETTEMBRE Codice univoco dell'impianto: 37018 Denominazione dell'impianto: MADIGNANO Via Comune Rete/Allaccio AP/MP BP VIA ORIOLO CASTELLEONE Rete X S.P. N. 20 FIESCO Rete X S.P. N. 25 FIESCO Rete X X VIA A. MANZONI FIESCO Rete X VIA A. VESPUCCI FIESCO Rete X VIA AGNESI FIESCO Rete X VIA APORTI FIESCO Rete X VIA BREDE FIESCO Rete X VIA C. BATTISTI FIESCO Rete X VIA C. COLOMBO FIESCO Rete X VIA CANOVA FIESCO Rete X VIA CAPPONI FIESCO Rete X VIA D. ALIGHIERI FIESCO Rete X VIA DELLA VITTORIA FIESCO Rete X VIA DELLE ARTI FIESCO Rete X X VIA F. APORTI FIESCO Rete X VIA F. MAGELLANO FIESCO Rete X VIA G. CARDUCCI FIESCO Rete X VIA G. GALILEI FIESCO Rete X VIA G. LEOPARDI FIESCO Rete X VIA G. PARINI FIESCO Rete X VIA G. VERDI FIESCO Rete X VIA GENALA FIESCO Rete X VIA GIARDINI FIESCO Rete X VIA L. DA VINCI FIESCO Rete X VIA MATTEO NOLI FIESCO Rete X VIA R. SANZIO FIESCO Rete X VIA ROMA FIESCO Rete X VIA S. PELLICO FIESCO Rete X ZONA IND. GEROLA FIESCO Rete X PIAZZA G. MARCONI IZANO Rete X PIAZZALE GIOVANNI XXIII IZANO Rete X S.P. N. 16 IZANO-MADIGNANO IZANO Rete X X S.P. N. 24 IZANO Rete X SP 23 IZANO Rete X SP 23 - VIA CREMA IZANO Rete X X SP 23 - VIA ROMA IZANO Rete X SP 23 - VIALE PALLAVICINA IZANO Rete X STR COMUNALE DELLA CA' DEL FACCO IZANO Rete X VIA A. -

1 Comune Di Bagnolo Cremasco Patrimonio Storico, BIBLIOTECARI NELLE BAGNOLO ANCI LOMBARDIA 162640 Artistico E Culturale PROVINCE DI CREMONA E CREMASCO MANTOVA

N Codice N° Ente di riferimento Area Progetto Ente Comune sede posti 1. NON SOLO LIBRI: I SERVIZI 1 Comune di Bagnolo Cremasco Patrimonio storico, BIBLIOTECARI NELLE BAGNOLO ANCI LOMBARDIA 162640 artistico e culturale PROVINCE DI CREMONA E CREMASCO MANTOVA 2. PASSO DOPO PASSO: un 1 Comune di Capralba progetto a sostegno dei ASSOCIAZIONE Assistenza CAPRALBA 156690 minori in condizioni di MOSAICO disagio 3. ASSOCIAZIONE 1 Centro Primavera Assistenza 2020 #ABILITA' DIFFERENTI COMUNITA' PAPA CAMISANO 172377 GIOVANNI XXIII 4. NON SOLO LIBRI: I SERVIZI 1 Comune di Casaletto Ceredano Patrimonio storico, BIBLIOTECARI NELLE CASALETTO ANCI LOMBARDIA 163233 artistico e culturale PROVINCE DI CREMONA E CEREDANO MANTOVA 5. Educazione e 1 Comune di Castelleone promozione culturale, OLTRE I BANCHI DI paesaggistica, SCUOLA: VOLONTARI NEI ANCI LOMBARDIA CASTELLEONE 163407 ambientale, del SERVIZI EDUCATIVI turismo sostenibile e sociale e dello sport 6. NON SOLO LIBRI: I SERVIZI 1 Comune di Castelleone Patrimonio storico, BIBLIOTECARI NELLE ANCI LOMBARDIA CASTELLEONE 163408 artistico e culturale PROVINCE DI CREMONA E MANTOVA 7. Assistenza Area della Pianura A.N.P.AS. - CREMA 147745 6 Croce Verde Crema ASSOCIAZIONE NAZIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE 8. NON SOLO LIBRI: I SERVIZI 2 Comune di Crema Patrimonio storico, BIBLIOTECARI NELLE ANCI LOMBARDIA CREMA 163872 artistico e culturale PROVINCE DI CREMONA E MANTOVA 9. InSieMe: la persona con 2 Aism Crema sclerosi multipla AISM ASSOCIAZIONE protagonista del proprio Assistenza ITALIANA SCLEROSI CREMA 197209 futuro. Partecipazione, MULTIPLA ONLUS empowerment e reciprocità della relazione ASSOCIAZIONE 2 10. DIRITTI E NAZIONALE ARCI Assistenza CONSAPEVOLEZZA PER CREMA 140762 SERVIZIO CIVILE ASC Auser Crema L'INCLUSIONE SOCIALE APS Patrimonio storico, 2 Comune di Crema 11. -

10.11 Marzo 2017

SABATO 11 MARZO 2017 ANNO 92 - N. 10 UNA COPIA € 1,20 ABBONAMENTO ANNUO € 44 DIREZIONE: ☎ 0373 256350 VIA GOLDANIGA 2/A CREMA SETTIMANALE ISSN 2531-9647 CATTOLICO POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) CREMASCO ART. 1, COMMA 1, DCB CREMONA D’INFORMAZIONE GIORNALE LOCALE ROC FONDATO NEL 1926 www.ilnuovotorrazzo.it Preghiera inque giorni di preghiera “quaresimale” per Libera la Piana di Ninive Cpapa Francesco e la Curia romana. Ieri conclu- dendo ad Ariccia i cosiddetti “esercizi spirituali”, ha celebrato una Messa per la Siria e ha donato 100 mila euro ai poveri di Aleppo. Grande la gioia del vicario apostolico di quella città: “Il Santo Padre è sempre stato vicino alla Siria e segue da vicino quanto avviene qui. I suoi appelli al dialogo, alla pace e alla concordia sono continui. Come anche Gli orrori dell’Isis la sua preghiera. Credo che se la situazione in Si- ria stia pian piano migliorando è anche per le sue preghiere. Oggi arriva questo ulteriore segno di vici- nanza concreta e gliene siamo molto grati.” La forza della preghiera. Sì, la preghiera può dav- vero cambiare il mondo. Diciamo che la più grande battaglia per la pace la si combatte in chiesa e la si ottiene non con le armi, ma con le ginocchia pie- gate. E un papa che si ritira a pregare per cinque giorni per iniziare bene la Quaresima è un esempio per tutti. Ma ci sono di esempio anche quelle tante perso- ne che, con un’immensa fiducia nel Signore Gesù e nella Madonna, sua e nostra madre, si rivolgono a Loro, certi della promessa: “Chiedete e vi sarà dato”. -

LINEA K306 : Crema - Montodine - Formigara - Credera LINE S.P.A

LINEA K306 : Crema - Montodine - Formigara - Credera LINE S.p.A. - Via Felice Cavallotti 62, LODI NUMERO VERDE: 800 111 717 Orario in vigore da: 7 gennaio 2016 www.lineservizi.it - [email protected] Codice corsa 21152 21153 3048 3055 3066 21155 3050 3057 3059 5791 5791 bis 21156 3068 3053 3060 F5 Est Validità F5 Est. F6 F6 no4Ago F6 no4Ago F6 Inv F6 Est F6 Inv F6 Scol F5 Scol F4 Ven F6 Inv F5 Inv F5 Inv no4Ago CREMA-Via Libero Comune/Ospedale 06:20 06:35 08:10 10:45 12:15 13:15 13:25 13:25 14:10 16:20 16:20 17:30 17:15 CREMA-V.le de Gasperi/fr Sottopasso 06:22 06:37 08:12 10:47 12:17 13:17 13:27 13:27 14:12 16:22 16:22 17:32 17:17 CREMA-Via Mercato/fr ex scuole Agello 06:23 06:38 08:13 10:48 12:18 13:18 13:28 13:28 14:13 16:23 16:23 17:33 17:18 CREMA-Via Stazione/Tadini sud 06:24 06:39 08:14 10:49 12:19 13:19 13:29 13:29 14:14 16:24 16:24 17:34 17:19 CREMA-Via Stazione 3 06:25 06:40 08:15 10:50 12:20 13:20 13:30 13:30 14:15 16:25 16:25 17:35 17:20 CREMA-P.le Rimembranze/Via Mazzini 06:26 06:41 08:16 10:51 12:21 13:21 13:31 13:31 14:16 16:26 16:26 17:36 17:21 CREMA-Via 4 Novembre/Via Zara 06:27 06:42 08:17 10:52 12:22 13:22 13:32 13:32 14:17 16:27 16:27 17:37 17:22 CREMA-Via Piacenza/fr Via Cavallieri 06:30 06:45 08:20 10:55 12:25 13:25 13:35 13:35 14:20 16:30 16:30 17:40 17:25 RIPALTA CREMASCA-SS591/Via dei Fontanoni 06:33 06:48 08:23 10:58 12:28 13:28 13:38 13:38 14:23 16:33 16:33 17:43 17:28 RIPALTA CREMASCA-SS591/Via Bardiole 06:35 06:50 08:25 11:00 12:30 13:30 13:40 13:40 14:25 16:35 16:35 17:45 17:30 RIPALTA CREMASCA-Via Roma/Via -

Appena Dopo La Seconda Metà Di Quel Secolo L'intera Zona Compresa Tra L

Appena dopo la seconda metà di quel secolo l'intera zona compresa tra l'Adda e l'Oglio vedeva il compiersi di spettacolari avvenimenti dal punto di vista politico e militare, i più significativi dei quali si svolsero proprio nell'alto Cremonese. Ci si riferisce alla distruzione di Castel Manfredi sulle cui rovine sorgerà poco dopo Castelleone, e di Crema, il cui assedio durò parecchi mesi e costò ai Cremaschi un alto prezzo di sangue, prima della resa definitiva all'esercito di Federico Barbarossa. Dopo quei tempi non si parlò più di importanti centri quali la "terra de Arie" nella quale Omodeo Penna e la moglie avevano parte dei loro beni. Scomparve anche il centro di Mastalegno, che si trovava nei pressi di Romanengo. La scarsità di documenti non ci permette di conoscere la funzione svolta dal piccolo centro di Fiesco in quella generale confusione, aggravata di lì a poco dal nascere delle fazioni politiche che si erano aggregate nei due partiti che andavano sotto i nomi di guelfi e ghibellini, e complicata dalle continue guerre tra città vicine. Milano soprattutto, alleata di Crema fu per molto tempo ancora in continua belligeranza con Cremona per il predominio sul territorio che principalmente interessa, e Fiesco si trovava proprio sulla linea di confine che separava le due città nemiche. Durante gli anni che vanno dal 1188 al 1228 queste campagne furono attraversate da continue guerre; memorabile fu la battaglia delle Bodesine combattuta vicino a Castelleone nel 1213 fra i Cremonesi e i Milanesi alleati dei Cremaschi. La più grave incursione attuata da questi ultimi avvenne però nell' Ottobre del 1228 quando essi entrarono nel Cremonese dai dossi del Vaer, località situata nella corte di Bressanoro e dilagarono nei territori di Fiesco, Salvirola, Trigolo e Soresina con la chiara intenzione di isolare Castelleone, che avrebbe subito dopo attaccato per devastarlo. -

Piano D'ambito – Capitolo 2

Capitolo 2 Stato di fatto dei servizi Idrici 2.1 Introduzione Secondo quanto previsto dall'art. 149, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006, fra i documenti fondamentali del Piano d’Ambito viene compresa la “ricognizione delle infrastrutture”, che (comma 2) “anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento”. Tale norma riprende quanto già previsto dall'art. 11, comma. 3 della Legge 36/1994 in base al quale "i Comuni e le Province operano la ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti e definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge ". La ricognizione delle opere e degli impianti esistenti risulta pertanto, nella normativa, l’attività preordinata e la base conoscitiva per la redazione dei successivi capitoli del Piano d'Ambito, in quanto consente di delineare il quadro delle conoscenze relative ai livelli attuali del servizio, di identificare le carenze e le criticità esistenti, di acquisire informazioni sullo stato delle strutture e sulla loro affidabilità nel tempo. Conseguentemente, la Regione Lombardia, al fine di indirizzare in modo uniforme tali operazioni sul territorio di competenza, aveva approvato apposite schede per la ricognizione delle infrastrutture idriche, quale parte della metodologia per l'elaborazione del programma degli interventi, con Decreto della Direzione Generale Risorse ldriche e Servizi di Pubblica Utilità n° 24079 del 11 ottobre 2001. Inoltre, aveva proposto la collaborazione di specialisti allo scopo incaricati, che avevano affiancato gli Uffici con rilievi sul posto, richieste dirette di informazioni agli organi tecnici comunali e agli altri Enti gestori, ed affiancamento nella compilazione delle schede. -

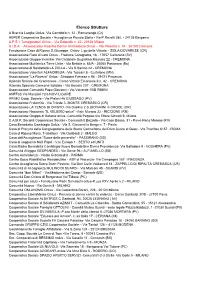

Elenco Strutture a Braccia Larghe Onlus- Via Carrobbio N

Elenco Strutture A Braccia Larghe Onlus- Via Carrobbio n. 12 - Romanengo (Cr) AEPER Cooperativa Sociale - Accoglienza Piccola Stella - Via P.Rovelli 28/L - 24125 Bergamo A.P.S. I Tetragonatuti Onlus – Via Doberdò n. 22– 20126 Milano A.I.D.A. - Associazione Incontro Donne Antiviolenza Onlus – Via Palestro n. 34 - 26100 Cremona Fondazione Casa di Riposo S.Giuseppe Onlus- L.go della Vittoria - ISOLA DOVARESE (CR) Associazione Fiore di Loto Onlus - Frazione Caragnetta, 18 - 17057 Calizzano (SV) Associazione Gruppo Incontro- Via Cardinale Guglielmo Massaia 22 - CREMONA Associazione Mutlietnica Terre Unite - Via Bettole n. 65/A - 25050 Pasisrano (Bs) Associazione di Solidarietà LA ZOLLA - Via S.Savino 42 - CREMONA Associazione Volontari ALFAOMEGA - Via Toscani 8 - Curtatone (MN) Associazione "La Ricerca" Onlus - Stradone Farnese n.96 - 29121 Piacenza Azienda Sociale del Cremonese - Corso Vittorio Emanuele II n. 42 - CREMONA Azienda Speciale Cremona Solidale - Via Brescia 207 - CREMONA Associazione Comunità Papa Giovanni - Via Valverde 10/B RIMINI ANFFaS Via Manzoni 72/a NOVI LIGURE ARIMO Coop. Sociale - Via Platani 46 GIUSSAGO (PV) Associazione Fraternità - Via Trieste 3 -MONTE CREMASCO (CR) Associazione LA TENDA DI CRISTO -Via Oseline 2 S.GIOVANNI in CROCE (CR) Associazione Nazionale "IL VELIERO onlus" -Viale Murano 22 - RICCIONE (RN) Associazione Gruppo di Betania onlus -Comunità Pegaso-Via Ettore Ciccotti 9- Milano C.A.M.P. Società Cooperativa Sociale - Comunità Il Bozzolo - Via Case Basse, 31 - Pieve Porto Morone (PV) Casa Benedetta Cambiagio Onlus - Via S. Giovanni in Borgo n. 7 - Pavia Casa di Procura della Congregazione delle Suore Carmelitane del Divin Cuore di Gesù - Via Trionfale 6157 - ROMA Casa di Riposo Mons. -

Comune Di Credera Rubbiano (CR)

CCaarrttaa ddeell sseerrvviizziioo ggaass Comune di Credera Rubbiano (CR) N.B.=Le parti con sfondo grigio sono migliorative rispetto a quanto richiesto della Delibera AEEG 120/08 Rev. 07 del 30/06/2013 - (conforme alle Delibere emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in vigore) Organizzazione con sistema di gestione Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Certificato n.358 G.E.I. Gestione Energetica Impianti S.p.A. Sede legale e ufficio rapporti con gli Utenti Via S.Chiara, 9 - 26013 CREMA (CR) Tel. 0373 893513 (5 linee r.a.) - Fax 0373 86931 COMUNI SERVITI: vedi allegato 1 EMERGENZA GAS: vedi allegato 2 Indice 1. Cos’è la Carta del Servizio gas ……………………………..4 2. Principi fondamentali del sistema ……………………………..5 3. Qualità del servizio ……………………………..6 3.1 Tempi caratteristici del rapporto contrattuale con l’Utente ……………………………..6 3.2 Accessibilità al servizio ……………………………..12 3.3 Gestione del rapporto con l’Utente ……………………………..16 3.4 Sicurezza del servizio ……………………………..19 4. Computo dei tempi di esecuzione delle prestazioni soggette a ……………………………..22 livelli specifici e generali di qualità 5. Informazioni e consulenza all’Utente ……………………………..22 6. Tutela degli Utenti ……………………………..22 7. Valutazione del grado di soddisfazione degli Utenti ……………………………..22 8. Servizi post contatore-assicurazione ……………………………..23 9. Rimborso forfetario per il mancato rispetto degli standard ……………………………..24 Il vocabolario del gas ……………………………..26 Norme per l’uso del gas naturale ……………………………..27 Allegato 1: comuni serviti ……………………………..28 Allegato 2: emergenza gas ……………………………..31 Carta del servizio del Comune di Credera Rubbiano (CR) Rev. 07 del 30/06/2013 - (conforme alle Delibere emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas in vigore) 3 1. -

Servizio Civile Universale ANCI LOMBARDIA

ULTERIORI NUMERO DENOMINAZIONE CODICE VOLONTARI CITTA’/PAESE INDIRIZZO SEDE SETTORE VOLONTARI TITOLO PROGETTO TITOLO PROGRAMMA ENTE SEDE CON MINORI RICHIESTI OPPORTUNITA' BAGNOLO COMUNE DI PIAZZA ROMA, 3 - BAGNOLO NON SOLO LIBRI: I SERVIZI BIBLIOTECARI NELLE LE NUOVE PIAZZE DEL SAPERE: PERCORSI DI 162640 Cultura 1 CREMASCO BAGNOLO CREMASCO CR PROVINCE DI CREMONA E MANTOVA VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE CREMASCO COMUNE DI VIA ROMA, 25 - BONEMERSE FAI SCORRERE LA CONOSCENZA. VOLONTARI PER LA LE ANIME DEL PO: VALORIZZAZIONE DELLE BONEMERSE 162827 Educazione 1 BONEMERSE CR SCUOLA E L'EDUCAZIONE COMUNITA' FLUVIALI E DELLE RISORSE DEL GRANDE FIUME UNIONE VIA XI FEBBRAIO, 3 - DA LUOGO DELLA POLVERE A TEMPIO DELLA CALVATONE 167727 Educazione 1 PAESE CHE VAI… LOMBARDA DEI CALVATONE CR CULTURA: STORIA LOCALE, TRADIZIONE E PAESAGGIO COMUNI DI CALVATONE E CASALBUTTANO COMUNE DI VIA MUNICIPIO, 4 - LE ANIME DEL PO: VALORIZZAZIONE DELLE TORNATA 163229 Assistenza 1 NESSUN ARGINE PER LA SOLIDARIETA' ED UNITI CASALBUTTANO CASALBUTTANO ED UNITI CR COMUNITA' FLUVIALI E DELLE RISORSE DEL GRANDE ED UNITI FIUME CASALETTO COMUNE DI VIA GUGLIELMO MARCONI, 12 NON SOLO LIBRI: I SERVIZI BIBLIOTECARI NELLE LE NUOVE PIAZZE DEL SAPERE: PERCORSI DI 163233 Cultura 1 CEREDANO CASALETTO - CASALETTO CEREDANO CR PROVINCE DI CREMONA E MANTOVA VALORIZZAZIONE DELLE BIBLIOTECHE CEREDANO COMUNE DI VIA GUGLIELMO MARCONI, 8 - IL FIUME E GLI UOMINI: IL PO COME TRACCIA DELLA LE ANIME DEL PO: VALORIZZAZIONE DELLE 163255 Cultura 2 CASALMAGGIORE CASALMAGGIORE CR CULTURA COMUNITA' FLUVIALI E DELLE RISORSE DEL GRANDE FIUME COMUNE DI VIA GUGLIELMO MARCONI, 8 - VIAGGIO NELLE TRADIZIONI: GENTE, CULTURA E DA LUOGO DELLA POLVERE A TEMPIO DELLA CASALMAGGIORE 163255 Cultura 2 CASALMAGGIORE CASALMAGGIORE CR TERRITORIO CULTURA: STORIA LOCALE, TRADIZIONE E PAESAGGIO COMUNE DI PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI, OLTRE I BANCHI DI SCUOLA: VOLONTARI NEI SERVIZI PER CRESCERE UN BAMBINO CI VUOLE UN INTERO 163256 Educazione 2 CASALMAGGIORE 26 - CASALMAGGIORE CR EDUCATIVI VILLAGGIO. -

Collettamento Di Regona Inferiore, Regona Superiore, Ferie E

Codice IMPORTO QUADRO INTERVENTO COMUNI INTERESSATI Servizio Intervento ECONOMICO 2108 SEDI Cremona (adeguamento sportelli e efficientamento sede Cremona 1,3) CREMONA Servizio Idrico Integrato 1.300.000 511 Collettore fognario Sergnano-Pianengo SERGNANO fognatura 1.254.967 63 Completamento FOG civica acque nere lotto 10 stralci 1, 2, 3, 4, 5 - lotto 8 - via San fabiano CAPRALBA fognatura 800.000 Interventi sulla pubblica fognatura atti ad eliminare scarichi indepurati nel comune e collegamento Area industriale Cascinotti a Credera 1405 CREDERA RUBBIANO fognatura 921.452 (accorpa 1405,171,173) 1438 Collettamento al Serio 3 di Montodine RIPALTA GUERINA fognatura 798.300 Casalbuttano, Pescarolo, San 2081 Nuovi pozzi, acquedotti di Casalbuttano, Pescarolo, San Daniele (904,926,1454) acquedotto 1.100.000 Daniele 2082 Nuovi pozzi, acquedotti di Castelleone e Corte de Cortesi (884,1751) Castelleone, Corte de Cortesi acquedotto 700.000 2083 Nuovi pozzi, acquedotti di Casalmaggiore e Pizzighettone (894, 929) Casalmaggiore, Pizzighettone acquedotto 750.000 1975 Miglioramento Ossidazione-nitro-denitro, introduzione defosfatazione, filtrazione finale Serio 2 Bagnolo Cremasco depurazione 2.885.000 2047 Risoluzione scarichi indepurati QUINTANO fognatura 1.545.600 1981 Ristrutturazione generale impianto CASALMAGGIORE depurazione 3.300.000 276 Collettamento al Serio 1 di Crema FIESCO fognatura 1.069.000 1960 Collettamento alla DEP centralizzata di Casalmaggiore GUSSOLA fognatura 700.500 1630 Adeguamento rete fognaria - vicolo Manfredi, Str Pralboino, -

Filtea Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento

Archivio Storico Cgil Cremona fondo Filtea Federazione Italiana Lavoratori Tessili Abbigliamento 1961-2010 Inventario Serie: carteggio non classificato estremi cronologici Congresso 2° congresso - documenti provinciali e nazionali, relazione 1970 1971 4° congresso FILTEA, 9a congresso CGIL 1976 1977 verbali di assemblee congressuali 1977 2° congresso territoriale Filtea - verbali di assemblee, deleghe ecc. 1986 3° congresso territoriale Filtea - verbali di assemblee ecc. 1988 4° congresso regionale Filtea - Salice Terme, documenti, stampa, documenti del 1988 congresso nazionale Segreteria - miscellanea miscellanea CUZ 1970 1975 interventi e documenti direttivi unitari (provinciale, nazionale) 1971 s.d. elenchi e documenti CD nazionale 1971 1974 miscellanea CD provinciale FULTA 1974 1975 Comitato INCA 1974 1975 legge 405, legge reg. 44 - consultori 1976 1977 elenco e convocazione CD provinciale FILTEA 1977 richieste di incontro 1981 1987 miscellanea - comunicazioni a ditte, richieste assemblea, volantini, convocazioni 1982 1986 permessi sindacali 1983 1987 richieste assemblee 1984 1987 Amministrazione libri mastri 1967 bilanci 1967 1979 canalizzazione - misc. 1971 1981 miscellanea corrispondenza - amministrazione, canalizzazione 1978 1979 "copia lettere contributi regionali nazionali FILTEA e FULTA 1980 Bilancio Festa FULTA - Ostiano 1985 Organizzazione Conferenza di organizzazione; Cremona, 26.10.74 1974 1° convegno regionale FILTEA Lombardia 1976 Commissione femminile sindacale 1976 1979 sottoscrizione manifestazione di Roma, 26.5.78