11701-19-A0655 RVH Landmarke 3

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2018.07.01. Der Sudmerberg

2018.07.01. Der Sudmerberg. Ein Spaziergang. Wie ein in der Länge halbiertes Osterei liegt der Sudmerberg nördlich zwischen Goslar und Oker. Den höheren, rundlichen Boden gegen den Harz, die flachere Spitze (317m) nach Nordnordost ausgerichtet. Auf der Höhe (354m) steht eine Turmwarte, die früher vor anrückenden Feinden oder Freunden, Goslar warnen konnte. Heute als geschlossener Aussichtsturm degradiert. Dicht daneben strahlt ein viel höherer neuzeitlicher Umsetzer Weltgeschehen in die Haushalte. Meist sind seine Wege die zu ihm führen, breite Fahrwege. Nur wenige kleine Pfade führen den Wanderer durch seine Gebüsche und wachsende Wälder. Wahrscheinlich ist das ein Grund, dass er trotzt seiner markanten Lage nicht im Besucheransturm leidet. Doch wenn man sich einmal aufmacht ihn besucht, wird er bestimmt mit einem Wiederkommen bedacht. Seine Flanken sind angekratzt von aufgelassenen Steinbrüchen die für die benötigten Steine der Festungsanlagen, der Kirchen, der Haussockel von Goslar dienten und immer noch dienen. Verfestigter Meeresboden, Kalksandstein, ähnlich unserem Butterberg, ist es der ihn in fast waagerechten Schichten durchzieht, er ist es, der hier meist abgebaut wurde. Während unser Butterberg, der Langenberg bei der Harzanhebung klemmte, zerbrochen wurde und wie die Seiten eines Buches umgeblättert und nicht wieder zugeklappt wurden, so schwamm der "Sudmer", wie ihn viele nennen, auf der zähflüssigen Gesteinsmasse am Rand des entstehenden Harzes auf und blieb wie ein ungelesenes Buch liegen. So versuche ich wenigstens diesen Teil des Auf-, den Umbruch der Erdkruste in unserer Heimat zu verstehen. Geht der Blick von irgendeinem Hügel um Bad Harzburg gen Westen schiebt er sich immer in den Blick. Er lockt förmlich, aber nur wenige folgen seinem Ruf. -

Neue Sitzgruppe Am Sudmerberg Starkes Doppel

30 MENSCHEN UND MÄRKTE Anzeigen-Sonderveröffentlichung Freitag, 26. August 2016 Kleine Karte bringt große Vorteile Neue Harzklub-Mitgliedskarte immer begehrter – Partneru nternehmen können von großer Klientel profitieren Von Werner Beckmann ibel Lutz Sche Harz. Das Objekt der Begierde ist Werner Beckmann % (05321) Lutz Scheibel 333 130 eher unscheinbar. Scheckkarten- % (05321) 333 204 groß, wie moderne Mitgliedsaus- werner.beckmann lutz.scheibel @goslarsche-zeitung.de weise eben so sind. Die Mitglieds- ausweise des Deutschen Wander- verbandes (DWV) und seiner Regi- Chancen und Risiken onalverbände wie dem Harzklub ha- ben es in mehrfacher Hinsicht in im internationalen sich. Sie bieten eine Win-Win- Win-Situation, in der Mitglieder, Geschäftsverkehr Vereine und beteiligte Partnerunter- nehmen gewinnen können. Goslar. Die Wirtschaftsförderung Region Goslar, die Sparkasse Gos- Bei den Vereinen und deren Mit- gliedern ist die Idee schnell ange- lar/Harz und die Braunschweigische kommen. Im Harzklub hat sich be- Landessparkasse laden gemeinsam reits etwa die Hälfte der Zweigverei- im internationalen Geschäft tätige ne für den neuen Ausweis entschie- und hieran interessierte Unterneh- den. Mehr als 6000 „Harzklubler“ men zu einer Informationsveran- sind damit unterwegs. staltung ein. Am Dienstag, 6. Sep- tember, ab 17 Uhr im Landkreisge- Für sich schon eine stattliche Zahl, doch um ganz andere Größen- bäude (Klubgartenstr. 6, Goslar) ordnung wird bundesweit geredet. werden Experten die Chancen und Mehr als eine Viertelmillion Wan- Risiken aufzeigen, die aus unterneh- derer in 26 Regionalverbänden des merischer und aus Bankensicht mit DWV sind mit dem Kärtchen aus- Unternehmen wie der GPS-Hersteller Garmin sind als Partner der Mitgliedskarte und auf vielen Wandertagen vor Ort, um sich die internationaler Unternehmenstätig- gestattet. -

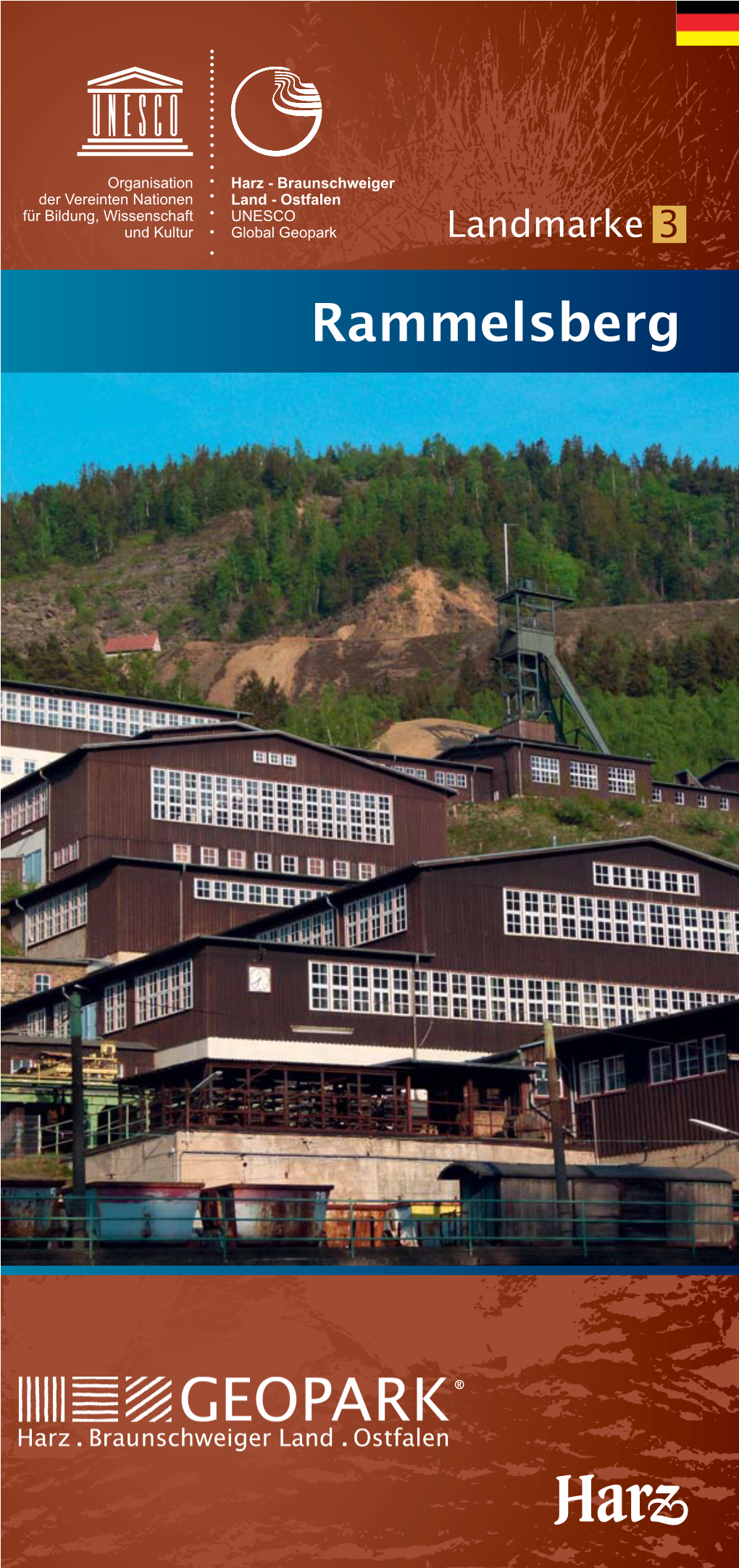

11701-19-A0844 RVH Landmarke 3 Niederländisch

Landmarkering 3 Rammelsberg ® Op 17 november 2015 besloot de 38ste algemene vergadering van de UNESCO een nieuw label. Met dit label kunnen geoparken als UNESCO Global Geopark worden onderscheiden. Al in 2004 hadden 25 Europese en Chinese Geoparks het Global Geoparks Network (GGN) opgericht. In de herfst van hetzelfde jaar werd ook het Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen opgenomen. Regionale netwerken, waaronder het European Geoparks Network (EGN), coördineren tot de dag van vandaag de internationale samenwerking. 22 Königslutter 28 ® 1 cm = 26 km 20 Oschersleben 27 18 14 GoslarGGoosloos aarr Halberstadt 3 2 1 8 Quedlinburg 4 OsterodeOstero a.H. 9 11 5 13 15 16 6 10 17 19 7 Sangerhausen Nordhausen 12 21 De kaarten tonen de grenzen van de deelgebieden van het Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen en de ligging van de UNESCO Global Geoparken in Europa. UNESCO-Geoparken zijn duidelijke afgebakende, unieke gebieden. Geotopen en landschappen van internationaal belang liggen hier dicht bij elkaar. De taak van elk UNESCO-Geopark is het geologisch erfgoed te beschermen en milieueducatie en duurzame regionale ontwikkeling te bevorderen. Handelingen die kunnen leiden tot een aanzienlijke aantasting van geotopen zijn wettelijk verboden. Museum & Bezoekersmijn 1 Rammelsberg In de Middeleeuwen vormden in de Harz koningsdomeinen en het Ottoonse bezit het kernland van het rijk. Dat is geen toeval, tijdens de regeringsperiode van keizer OTTO I. (936 – 973), werd voor het eerst de gewinning van erts genoemd. Archeologische vondsten bij de Rammelsberg bewijzen zelfs, dat er 3000 jaar geleden ook al mijnbouw was. Miljoenen tonnen erts rusten ooit in de berg die rijk was aan zilverhoudend galeniet, zinkblende, chalcopyriet, bariet en andere mineralen. -

Klusfelsen Goslar

® Landmarke 3 Geopunkt 3 Klusfelsen HEUTE Mio. Jahre Der Klusfelsen Die Sandsteine des Klusfelsens bilden lichen Harzes. Der Hils-Sandstein ver- NE SW Quartär 2,6 Harz eine fast 20 m hohe und 50 m lange körpert gleichzeitig einen markanten Sudmerberg Petersberg Rosenberg deWI Felsrippe. Die Gesteine des nördlichen Meereseinbruch aus dem Niedersäch- kroSU krc Klusfelsen mo Tertiär krPW mm Harzrandes sind steil aufgerichtet. Die sischen Becken in das Gebiet des Nord- krsa krPR kru2 q mu q krcc jo Erdneuzeit (Känozoikum) Schichtfl ächen stehen nahezu vertikal. harzes hinein, den man in der Geolo- 65 Diese Lage wurde durch die blockarti- gie als Hils-Transgression bezeichnet. jm ju k so ge Hebung des heutigen Harzgebirges Aus Strukturen im Sediment, z. B. der in der Oberkreide und dem Alttertiär Schrägschichtung, kann geschlossen sm Kreide verursacht. Dabei sind die im Vorland werden, dass die bevorzugte, wahr- abgelagerten Sedimente des Erdmittel- scheinlich zur Küstenlinie parallel ver- 142 alters steilgestellt worden. laufende Meeresströmung, von Nord- Der Klusfelsen wird aus einem gelben, west nach Südost verlief. Jura porösen und grobkörnigen Sandstein Die Hils-Sandsteine waren früher wich- gebildet, der sich in der Unterkreide tige Werksteine, die zwischen Langels- 200 vor etwa 110 Mio. Jahren in einem küs- heim und Lutter am Barenberge als Bau- Erdmittelalter (Mesozoikum) tennahen Flachmeer gebildet hat und steine für Sakralbauten in Goslar und Trias Mächtigkeiten von fast 100 m errei- anderen Orten Südostniedersachsens q Quartär jo Oberer Jura (Oxfordium, Kimmeridgium) chen kann. Nach dem locus typicus und zur Modellierung feiner Architek- Sudmerberg-Formation (Mergelsteine jm Mittlerer Jura 251 kroSU durchsetzt von Kalksandsteinschichten) (Ort, an dem ein Gestein erstmals be- turelemente gewonnen wurden. -

Stadtbuslinien Alle Allgemeinen Infor- Mationen Als

Übersicht über alle Stadtbuslinien Gültig ab 11.12.2016 Kaiserlich unterwegs in Goslar TicketTipps Für den Stadtbus Goslar gilt der Verbundtarif Region Braunschweig (VRB). Damit erreichen Sie alle Ziele in und um Goslar mit nur einem Ticket: › innerhalb Goslars mit dem Stadttarif (mit Ausnahme von Hahnenklee und Vienenburg) › zwischen Goslar und Hahnenklee oder zwischen Goslar Kaiserlich unterwegs und Vienenburg mit der Preisstufe 2 Der VRB bietet Ihnen dabei für jede Gelegenheit das Die zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2014 um ge passende Ticket für die 6 Stadtbuslinien: setzten und zum 12.04.2015 punktuell überarbeiteten grundlegenden Verbesserungen beim Stadtbus Goslar › Das Stadtticket gilt für eine Fahrt in Goslar mit Umstieg haben sich bewährt. Es gilt weiterhin: auf andere Linien. › Dank der neu eingerichteten und zentral gelegenen › Bei Hin und Rückfahrt lohnt sich die rabattierte 2erKarte. Bushaltestelle Jakobikirchhof ist die Innenstadt noch Fahren Sie öfter, bietet sich die günstigere 10erKarte an. besser aus allen Richtungen erreichbar. › Den ganzen Tag mobil sind Sie mit der Tageskarte › Die Stadtteile Jürgenohl/Kramerswinkel, Oker und für bis zu fünf Personen. Ohlhof werden häufiger vom Stadtbus angefahren. › Am Bahnhof sind die Anschlüsse der Stadtbusse besser Stadttarif auf den Zugverkehr abgestimmt. Stadtticket Erwachsene 2,50 € Stadtticket Kinder 1,40 € › Auch die Abstimmung mit den 2er Karte 4,40 € Regionalbussen der RBB auf den 10er Karte 21,00 € Gemeinschaftsstrecken Oker und Baßgeige wurde verbessert. Tageskarte 1 Person 5,10 € Tageskarte 2 Personen 7,10 € › Das Weltkulturerbe Bergbaumuseum Tageskarte 3 Personen 9,10 € erhält durch die Buslinie 803 eine Tageskarte 4 Personen 11,10 € bessere Anbindung. -

Kaiserlich Unterwegs in Goslar Ticket-Tipps

Übersicht über alle Stadtbuslinien Gültig ab 14.12.2014 Kaiserlich unterwegs in Goslar Ticket-Tipps Für den Stadtbus Goslar gilt der Verbundtarif Region Braunschweig (VRB). Damit erreichen Sie alle Ziele in und um Goslar mit nur einem Ticket: › innerhalb Goslars mit dem Stadttarif (mit Ausnahme von Hahnenklee und Vienenburg) › zwischen Goslar und Hahnenklee oder zwischen Goslar Kaiserlich unterwegs und Vienenburg mit der Preisstufe 2 Der VRB bietet Ihnen dabei für jede Gelegenheit das Zum Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2014 werden passende Ticket für die 6 Stadtbuslinien: einige grundlegende Verbesserungen beim Stadtbus Goslar umgesetzt: › Das Stadtticket gilt für eine Fahrt in Goslar mit Umstieg auf andere Linien. › Dank der neu eingerichteten und zentral gelegenen Bushaltestelle Jakobikirchhof ist die Innenstadt noch › Bei Hin- und Rückfahrt lohnt sich die rabattierte 2er-Karte. besser aus allen Richtungen erreichbar. Fahren Sie öfter, bietet sich die günstigere 10er-Karte an. › Die Stadtteile Jürgenohl/Kramerswinkel, Oker und › Den ganzen Tag mobil sind Sie mit der Tageskarte Ohlhof werden häufiger vom Stadtbus angefahren. für bis zu fünf Personen. › Am Bahnhof sind die Anschlüsse der Stadtbusse besser Stadttarif auf den Zugverkehr abgestimmt. Stadtticket Erwachsene 2,20 € (2,30 €) › Auch die Abstimmung mit den Stadtticket Kinder 1,40 € (1,40 €) Regionalbussen der RBB auf den 2-er Karte 4,00 € (4,10 €) Gemeinschaftsstrecken Oker 10-er Karte 18,00 € (19,00 €) und Baßgeige wird verbessert. Tageskarte 1 Person 6,00 € (5,00 €) › Das Weltkulturerbe Bergbaumuseum Tageskarte 5 Personen 10,50 € (13,00 €) erhält durch die Buslinie 803 eine Preise in Klammern gültig ab 1. Februar 2015. bessere Anbindung. Wer häufiger unterwegs ist, für den lohnt sich eine Monatskarte oder ein Abo. -

Ortsteile Und Linien

Ortsteile und Linien Orte / Tarif- Unter- Linien Ortsteile zone Name nehmen Abbenrode 71 Cremlingen BSVG 452 RBS 742,745 Abbensen 51 Edemissen ONS 505,507 Abbesbüttel 16 Isenbüttel/Papenteich VLG 191,197 Achim 75 Oderwald VB 752,753,755 Adenbüttel 16 Isenbüttel/Papenteich VLG 112,158,194 Adenstedt 50 Peine/Ilsede ONS 501 Adersheim 70 Wolfenbüttel KVG 607,630 Ahlum 70 Wolfenbüttel KVG 796 Ahmstorf 38 Grasleben KVG 394 Ahnebeck 14 Brome VB 160,161,162 Ahnsen 17 Meinersen BBG 140,144,146,148 Allenbüttel 16 Isenbüttel/Papenteich VLG 158,182,184,186 Allerbüttel 16 Isenbüttel/Papenteich VLG 159,180,184,186 Allersehl 12 Hankensbüttel VLG 136 BBG 124,127,129 Almke 20 Wolfsburg KVG 360,385 WVG 216,269 Alt Isenhagen 12 Hankensbüttel BBG 120,128,129 Alt Wallmoden 83 Lutter am Barenberge RBB 650,852 Alt Wolfsburg 20 Wolfsburg WVG 201,202,264,265 Altenau 87 Oberharz RBB 831,879 Altendorf 14 Brome VB 163 Altenrode 76 Schladen VB 754,757 Alvesse 51 Edemissen ONS 508 Alvesse 53 Lengede/Vechelde BSVG 445 PVG 516 Ampleben 73 Schöppenstedt RBS 730,731,732 Apelnstedt 72 Sickte RBS 730,740,741,744 Astfeld 85 Langelsheim RBB 831,832,833,834 Atzum 70 Wolfenbüttel KVG 791,792 RBS 740 Auermühle 12 Hankensbüttel VLG 136 BBG 124,126 Ortsverzeichnis 1 01/2019 Orte / Tarif- Unter- Linien Ortsteile zone Name nehmen Ausbüttel 16 Isenbüttel/Papenteich VLG 111,114,157,180, 182,185,191,197 Bad Harzburg 90 Bad Harzburg KVG 820,866,871,873, 874,875 RBB 810,821 WVB 877 Bad Harzburg 90 Bad Harzburg DB RB82 ERX RE10,RB42,RE43 Bad Helmstedt 30 Helmstedt KVG 392 Baddeckenstedt -

Amtsblatt Nr

Amtsblatt Nr. 05/15 | Jahrgang 6 der Stadt Blankenburg (Harz), 30. Mai 2015 „Fête de la musique“ am Sonntag, 21. Juni, in Blankenburgs Innenstadt Chor der Kita „Am Bergeshang“ macht den Auftakt Bürgermeister Hanns-Michael Noll und die Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte „Am Bergeshang“ üben schon einmal für den großen Auftritt bei der Fête de la musique. Es war schon beeindruckend, die erste „Fête hören Restaurants und Cafés, Höfe, die Ber- de la musique“ 2014 im Kloster Michaelstein gkirche St. Bartholomäus und natürlich Musik für Dach und zu erleben: 1.000 Gäste, eine bunte Mi- auch die barocken Parks und Gärten. Haube... schung handgemachter Musik vom Vokal- Erwartet werden 15 Gruppen mit rund 100 ...so lautete das Motto der ersten Bene- ensemble über den örtlichen Posaunenchor, Musikern. Die Fête startet um 11.15 Uhr im fizveranstaltung für den Wiederaufbau von der Projekt-Rockband über Weltmusi- Barockgarten mit dem Auftritt des Chors aus der Kirche in Hüttenrode, die der Förder- kensembles, vom Kammerorchester bis zum der Kita „Am Bergeshang“, der gemeinsam verein für das Projekt organisiert hatte. Crossover-Projekt mit Michel Godard, „Artist mit dem Bürgermeister musizieren wird. Es Mehr dazu auf Seite 5. in Residence“ 2014 im Kloster Michaelstein. folgt die französische Band „Melinée“, eben- Diese Fête machte Lust und Mut auf mehr: falls im Barockgarten. Ab 12 Uhr heißt es 2015 werden der Städtische Kurbetrieb und dann „Musik in der ganzen Stadt“. Abschluss die Musikakademie in Michaelstein die Fête und Höhepunkt bildet ein gemeinsames gemeinsam veranstalten – diesmal mitten Konzert möglichst aller beteiligten Bands in der historischen Innenstadt von Blanken- gegen 18 Uhr im Barockgarten. -

11701-19-A0655 RVH Landmarke 3 Englisch

Landmark 3 Rammelsberg ® On the 17th of November, 2015, during the 38th UNESCO General Assembly, the 195 member states of the United Nations resolved to introduce a new title. As a result, Geoparks can be distinguished as UNESCO Global Geoparks. As early as 2004, 25 European and Chinese Geoparks had founded the Global Geoparks Network (GGN). In autumn of that year Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen became part of the network. In addition, there are various regional networks, among them the European Geoparks Network (EGN). These coordinate international cooperation. 22 Königslutter 28 ® 1 cm = 26 km 20 Oschersleben 27 18 14 GoslarGGooslo aarr Halberstadt 3 2 1 8 Quedlinburg 4 OsterodeOstero a.H. 9 11 5 13 15 16 6 10 17 19 7 Sangerhausen Nordhausen 12 21 In the above overview map you can see the locations of all UNESCO Global Geoparks in Europe, including UNESCO Global Geopark Harz · Braunschweiger Land · Ostfalen and the borders of its parts. UNESCO-Geoparks are clearly defi ned, unique areas, in which geosites and landscapes of international geological importance are found. The purpose of every UNESCO-Geopark is to protect the geological heritage and to promote environmental education and sustainable regional development. Actions which can infl ict considerable damage on geosites are forbidden by law. World Cultural Heritage Rammelsberg 1 Rammelsberg In the Middle Ages a clustering of royal and Ottonian family properties formed a core landscape in the Harz region. Not by chance, then as early as 968 – during the reign of Emperor OTTO I. (936–973) – the extraction of ore in the area had first been documented. -

BUND Westharz Butterberg

Naturkundlich-geologische Erlebnispfade am Butterberg in Bad Harzburg FEMO-Erlebnisführer 14 Impressum Willkommen im Naturschutzgebiet Butterberggelände Herausgeber: Unter den Einwohnern und Gästen Bad Harzburgs wohlbekannt und BUND-Regionalverband Westharz beliebt ist der Butterberg. Dieser im Norden der Stadt gelegene Petersilienstr. 23 Bergrücken trägt auf seinem Kamm einen langgestreckten Kalkbuchen- 38640 Goslar Tel. (0 53 21) 4 69 60 75 wald, der aufgrund seines speziellen Pflanzenbestands bereits 1952 [email protected] unter Naturschutz gestellt worden ist. Entlang eines urigen Kammwe- www.bund-westharz.de ges kann der Wald durchquert und hautnah erlebt werden. Wanderer und Spaziergänger können hier herrliche Ausblicke sowohl auf den in Verbindung mit FEMO e.V., Königslutter, und dem Geopark Harz Harz als auch in die Weiten des Harzvorlandes genießen. Braunschweiger Land Ostfalen Diese Idylle für Mensch und Natur war jedoch schon mehrfach in Autoren: Gefahr. Dr. Friedhart Knolle (Redaktion) Annemargret Scheel 1977 war die großflächige Bebauung des Butterberg-Südwesthanges Volker Schadach (Fotos) geplant; eine Bad Harzburger Bürgerinitiative rund um Walter Mende Regine Schulz (Fotos) konnte diesen Plan stoppen und bewirkte 1980 die Ausweisung eines Sabine Seifarth Landschaftsschutzgebietes als Pufferzone für das Naturschutzgebiet in diesem Bereich. Der Landkreis Goslar bestätigte diesen Schutz in seiner Für Hinweise und Mitarbeit danken wir: Landschaftsschutzgebietsverordnung Harz von 2001, sodass heute das Dr. Kathrin Baumann (Alnus) Günther Bothe (Harzklub-Zweigverein südwestliche und nördliche Vorfeld des Butterberges in dieser Form Bad Harzburg e.V.) größtenteils vor Bebauung geschützt sind. Dr. Lothar Klappauf und Friedrich-Albert Linke (Niedersächsisches Landesamt für Die Niedersächsischen Landesforsten, die den Butterberg früher Denkmalpflege, Montanarchäologie Goslar) bewirtschafteten, mussten dafür sorgen, dass von den alten Bäumen Dr. -

Verordnung LSG Landschaftsteilen Im Gebiet Der Kreisfreien Stadt Goslar

Kreisrecht - Landschaftsschutzgebiete - Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Gebiet der kreisfreien Stadt Goslar Verordnung zum Schutze von Landschaftsteilen im Gebiet der kreisfreien Stadt Goslar Aufgrund der §§ 5, 17 und 19 des Reichsnaturgesetzes vom 26. Juni 1935 in der Fassung vom 20. Januar 1938 (Nds. GVBl. SB. II S. 908) sowie der §§ 11, 13 und 17 der hierzu ergangenen Durchführungsverordnung vom 31. Oktober 1935 in der Fassung vom 16. September 1938 (Nds. GVBl. Sb. II S. 911) wird mit Ermächtigung des Herrn Präsidenten des Niedersächsischen Verwaltungsbezirks Braunschweig als höhere Naturschutzbehörde (Amtsblatt für den Verwaltungsbezirk Braunschweig Stück 4 vom 17. Mai 1966 Seite 44) hiermit verordnet: § 1 (1) Die nachstehend aufgeführten und näher bezeichneten Landschaftsteile Angabe über die Lange der Landschaftsteile Lfd. Bezeichnung Stadt, Meßtischblatt 1 : 25 000 Umschreibung der Nr. der Landschaftsteile Gemarkung Jagen-Nr. Grenzen des Anzahl, Art Forst Distrikt-Nr. Landschaftsteiles Flur-Parzellen-Nr. Eigentümer 1 2 3 4 5 3 Steinbergwiese Stadt Goslar Top. Karte 4028 Goslar Berghangwiese Gemarkung Flur 18: westlich der Stadt und Goslar Flurst. Nr. 23/1 24-45, nördlich der 46/1, 46/2, 47/1, 47/2, Steinbergkuppe bis 48/1, 48/2, 49, 57-60, hinab zum 95-106 sogenannten Flur 19: Schieferwege Flurst. 467 (tlw.), 468, Begrenzung: 469, 470 (tlw.), 471- Im Nordwesten: 475, 477-479, 481 Schieferweg Eigentümer: Im Südwesten: Stadt Goslar und Waldrand am mehrere Verlorenen Berg Privateigentümer (Nadelwald) Im Südosten: Waldrand (Nadelwald) der Steinbergkuppe Im Nordosten: Bis zu den Gärten hinter den bebauten Grundstücken des Schieferweges 4 Trüllketal mit Stadt Goslar Top. Karte Berghandwiesen Bergwiesen Gemarkung 4028 Goslar südwestlich der Stadt (Nonnenberg, Goslar 4128 Clausthal- zwischen Rabenkopf, Gemarkung Zellerfeld "Königsberg/Steinberg" umfassend auch Goslar-Forst Flur 16: und "Gosetal" Borchers-Park und Flurst. -

805 Montag - Freitag Oker Müllerk./Kirchenbr

805 Montag - Freitag Oker Müllerk./Kirchenbr. Sudmerberg Gut Ohlhof Ohlhof Breites Tor Bhf. Nords. Schulzentrum 801 S S S ALT 5 S S ALT 7 ALT 5 S ALT 5 S S ALT 5 ALT 7 S ALT 5 S ALT 5 Schrevenwiesen 7.56 Harzburger Straße 7.58 Am Müllerkamp 8.10 12.00 Am Sonnenbrink 8.11 12.01 Mühlenstraße 8.12 12.02 Wolfenbütteler Straße 8.13 12.03 Galgheitstraße 8.14 12.04 H.C. Starck 8.15 Bahnhof Oker [B] 8.16 Kirchenbrücke [B] 8.17 Kirchenbrücke [A] 6.58 7.15 7.48 8.00 10.32 13.17 14.13 14.54 Eichenweg / IGS 13.20 14.16 16.01 Bahnhof Oker [A] 7.00 7.17 7.50 8.02 10.34 13.22 14.18 14.56 16.03 H.C. Starck 7.01 7.18 7.51 8.03 10.35 13.23 14.19 14.57 16.04 Galgheitstraße 8.05 Wolfenbütteler Straße 8.07 Mühlenstraße 8.08 Am Sonnenbrink 8.09 Am Müllerkamp 8.10 Im Schleeke 7.02 7.19 7.52 10.36 12.06 13.24 14.20 14.58 16.05 Ginsterbusch (Hochhaus) 7.03 7.53 10.37 12.07 13.25 14.21 14.59 16.06 Sudmerbergschule [B] 7.05 7.55 10.38 12.08 13.27 14.23 15.00 16.07 Ginsterbusch 7.20 Vienenburger Straße 7.22 Windsorbrücke 7.07 7.57 8.39 10.39 12.09 13.29 14.25 15.01 16.08 Sudmerberg-Nord 7.09 7.59 8.05 8.41 10.05 10.41 12.05 12.11 13.31 14.05 14.27 15.03 16.05 16.10 18.05 Gut Ohlhof 7.13 8.03 8.08 8.44 10.08 10.44 12.08 12.14 13.35 14.08 14.31 15.06 16.08 16.13 18.08 Ohlhofbreite 7.17 8.07 8.12 8.48 10.12 10.48 12.12 12.18 13.39 14.12 14.35 15.10 16.12 16.17 18.12 Schaperwiese 7.18 8.08 8.49 10.49 12.19 13.40 14.36 15.11 16.18 Knickanger 7.19 8.09 8.50 10.50 12.20 13.41 14.37 15.12 16.19 Ohlhof-Zentrum [B] 7.20 8.10 8.51 10.51 12.21 13.42 14.38 15.13 16.20 Dürerstraße