Visualizza Il Volume

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Literatura, Historia Y Traducción

ESTUDIOS ROMÁNICOS Volumen 23 2014 Universidad de Murcia Área de Filología Románica ESTUDIOS ROMÁNICOS –Volumen 23 - 2014 Comité Científico: Michel Banniard. Universidad de Toulouse le Mirail. Mercedes Brea. Universidad de Santiago de Compostela. Bernard Darbord. Universidad de Paris Ouest Nanterre La Défense. José Ramón Fernández González. Universidad de Oviedo. Rodney Sampson. Universidad de Bristol. Consejo de Redacción: Mercedes Banegas Saorín. Universidad de Valenciennes. Fernando Carmona Fernández. Universidad de Murcia Juana Castaño Ruiz. Universidad de Murcia. Francisco Flores Arroyelo. Universidad de Murcia. César García de Lucas. Universidad de Paris Ouest Nanterre La Défense. María Belén Hernández González. Universidad de Murcia Joaquín Hernández Serna. Universidad de Murcia. Antonia Martínez Pérez. Universidad de Murcia. Vespertino Rodríguez Rodríguez. Universidad de Oviedo. Directora: Josefa López Alcaraz. Universidad de Murcia. Secretaria: Gloria Ríos Guardiola. Universidad de Murcia. Pedidos, intercambio y correspondencia: Servicio de Publicaciones. Universidad de Murcia. Apdo. 2021-30080 Murcia (España) Correspondencia científica: Josefa López Alcaraz Dpto. de Filología Francesa, Románica, Italiana y Árabe. Facultad de Letras. Universidad de Murcia. Sto. Cristo 1 -30001 Murcia. e-mail: [email protected] Depósito Legal. MU-129-1981 I.S.S.N.: 0210-4911 Fotocomposición e impresión 42líneas –email: [email protected] PRELIMINAR Laudatio in honorem del doctor Claudio Magris .......................................................................10 -

L ITALIENISCH. I

GRAMMATIK UND LEXIKOGRAPHIE. 25 stedt. Organ der deutschen Gesellschaft für Volkskunde. IV. Band. Leipzig, Frankenstein & Wagner. 8°. II, 400. 438 Giannini Silvio, Delle poesie popolari. In GB VIII 61 — 64. 439 Fasquale Luigi de, Miscellanea di Letteratura popolare. Monteleone, Tip. F. Raho. 8°. 440 S. Aptp XII 133—135 (£· Pur i). Ferraro G., La geografia nelle tradizioni popolari. In Aptp XI 348—375. 441 Grigorovitza E., Beitrag zum Studium der Frage des Beieinanderwirkens von Mythus und Geschichte in der Volkspoesie. Vergleichende Mythologisch-lin- guistische Abhandlung. Leipzig. 8°. 36. M. 2. 442 Nicolson William, Myth and Religion: or an Enquiry into their Nature and Relations. Academical Dissertation. Helsingfors, Press of the Finnish Literary Society. 8°. XV, 178. 443 Weise Bruno, Volkssitten und religiöse Gebräuche. Eine kulturgeschichtl. Studie. Bremen, J. Kühtmann. 8°. 54. M. i. 444 Noels. Histoire et Liturgie. Coutumes et legendes, litterature et poosie. (3e mille.) Lilie, Desctee, de Brouwer et Ce. 8°. 216 avec grav. 445 Fournier Edouard, Histoire des jouets et des jeux d'enfants. Nouvelle odition. Paris, Dentu. (1889.) 8°. 356. Fr. 5. 446 Sebillot Paul, Les femmes et les traditions populaires. In Rdtp VII 449—456. 447 S[ebillot] Paul, La section des traditions populaires ä Pexposition des arts de la femme. In Rdtp VII 457—473. 448 Rosieres Raoul et Paul Sobillot, L'origine du Poisson d'Avril. In Rdtp VII 193—199. 309—310. 449 6. Grammatik und Lexikographie. Lefebvre J., Les langues -latines. In NR LXXVI 789—804; LXXVH 96—113· . 450 Sheldon E. S., The origin of the English Names of the Letters of the Alpha- bet. -

OPUSCOLI RACCOLTI NELLA BIBLIOTECA CAPITOLARE SCATOLA. Sala 1 Scaff. 1 F 174 1 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI CHI FU E COSA FECE RUSTICIANO DA PISA - 1925 - Sala 1 Scaff

OPUSCOLI RACCOLTI NELLA BIBLIOTECA CAPITOLARE SCATOLA. Sala 1 Scaff. 1 F 174 1 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI CHI FU E COSA FECE RUSTICIANO DA PISA - 1925 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 2 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI PER LA STORIA DELLA SOCIETA' DEI XL - 1940 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 3 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI I LONTANI PRECEDENTI DELLA SISTEMAZIONE DELL'ADIGE - 1940 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 4 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI IL CANONICO TRIVIGIANO PAOLO APROINO DISCEPOLO ED AMICO DI GALILEI Sala 1 Scaff. 1 F 174 5 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI ORAZIO ANTINORI - 1942 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 6 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UNA FAMIGLIA DI MATEMATICI E DI POLIGRAFI TRIVIGIANI - IACOPO RICCATI - 1943 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 7 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UNA FAMIGLIA DI MATEMATICI E DI POLIGRAFI TRIVIGIANI - VINCENZO RICCATI - 1943 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 8 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UNA FAMIGLIA DI MATEMATICI E DI POLIGRAFI TRIVIGIANI - GIORDANO RICCATI - 1943 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 9 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UNA FAMIGLIA DI MATEMATICI E DI POLIGRAFI TRIVIGIANI - FRANCESCO RICCATI - 1943 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 10 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI LA STORIA DI UN CORPO SANTO E UN DONO DEI REZZONICO - 1945 - Sala 1 Scaff. 1 F 174 11 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI ANCORA DEL CAN. PAOLO APROINO DELLA SUA GENTE E DELLA COLTURA DEL SUO TEMPO Sala 1 Scaff. 1 F 174 12 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UN GRANDE STUDIOSO DELLA MONTAGNA : QUINTINO SELLA Sala 1 Scaff. 1 F 174 13 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI TRE SCIENZATI DA NON SCORDARE Sala 1 Scaff. 1 F 174 14 ADRIANO AUGUSTO MICHIELI UN MAESTRO DI IACOPO RICCATI : STEFANO DEGLI ANGELI Sala 1 Scaff. -

Rock Album Discography Last Up-Date: September 27Th, 2021

Rock Album Discography Last up-date: September 27th, 2021 Rock Album Discography “Music was my first love, and it will be my last” was the first line of the virteous song “Music” on the album “Rebel”, which was produced by Alan Parson, sung by John Miles, and released I n 1976. From my point of view, there is no other citation, which more properly expresses the emotional impact of music to human beings. People come and go, but music remains forever, since acoustic waves are not bound to matter like monuments, paintings, or sculptures. In contrast, music as sound in general is transmitted by matter vibrations and can be reproduced independent of space and time. In this way, music is able to connect humans from the earliest high cultures to people of our present societies all over the world. Music is indeed a universal language and likely not restricted to our planetary society. The importance of music to the human society is also underlined by the Voyager mission: Both Voyager spacecrafts, which were launched at August 20th and September 05th, 1977, are bound for the stars, now, after their visits to the outer planets of our solar system (mission status: https://voyager.jpl.nasa.gov/mission/status/). They carry a gold- plated copper phonograph record, which comprises 90 minutes of music selected from all cultures next to sounds, spoken messages, and images from our planet Earth. There is rather little hope that any extraterrestrial form of life will ever come along the Voyager spacecrafts. But if this is yet going to happen they are likely able to understand the sound of music from these records at least. -

Passo, La Famiglia Pensò Di Realizzare L'abitazione Di Campagna E Le Indispensabili Strutture Rurali Necessarie Alla Nuova Azienda

passo, la famiglia pensò di realizzare l'abitazione di campagna e le indispensabili strutture rurali necessarie alla nuova azienda. Gli edifici che si andarono ad erigere con la residenza non avevano nulla a che vedere con il “tipico” modello della villa veneta. Abbiamo motivo di credere che, per quasi duecento anni, i Gozzi abbiano strutturato gli edifici necessari alla loro azienda secondo il tipo molto diffuso della braida friulana; verso la metà del 1600, fu edificata inoltre una chiesetta privata ad uso della famiglia. Il Seicento fu un secolo fortunato per i Gozzi, che divennero una delle famiglie più prestigiose della zona, anche in forza della loro frequente presenza a Visinale. Tuttavia la gestione dell'azienda lasciata nelle mani di Gasparo, maggiore dei fratelli, sposato con Luisa Bergalli, anch'essa dedita come il marito all'arte letteraria, non poteva dare buoni frutti. L'assoluta incapacità imprenditoriale dei nuovi Gozzi contribuì a minare gravemente le proprietà fino a qui accumulate dagli avi; non sempre un letterato poteva risultare predisposto alla vita di campagna, che per Gasparo sembrò essere troppo legata al valore più “vile” della terra, mentre i paesi del Friuli potevano risultare interessanti ad un poeta, solo se visti come “rifugio” nel mondo semplificato dei luoghi agresti. Animato da tali pensieri e spalleggiato dalla moglie, Gasparo partorì l'idea di ricostruire la villa di Visinale, spazzando le strutture dell'antica braida e dimostrando, con il nuovo impianto, il moderno e colto modo di godere un sito come questo. D'ora in poi, l'interesse non sarà rivolto alle potenzialità produttive dell'azienda, ma agli “agi culturali” suggeriti dalla villeggiatura in terraferma. -

Vertical Readings in Dante's Comedy

Vertical Readings in Dante’s Comedy Volume 3 EDITED BY GEORGE CORBETT AND HEATHER WEBB To access digital resources including: blog posts videos online appendices and to purchase copies of this book in: hardback paperback ebook editions Go to: https://www.openbookpublishers.com/product/623 Open Book Publishers is a non-profit independent initiative. We rely on sales and donations to continue publishing high-quality academic works. Vertical Readings in Dante’s Comedy Volume 3 edited by George Corbett and Heather Webb http://www.openbookpublishers.com © 2017 George Corbett and Heather Webb. Copyright of individual chapters is maintained by the chapter’s author. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0). This license allows you to share, copy, distribute and transmit the work; to adapt the work and to make commercial use of the work providing attribution is made to the authors (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work). Attribution should include the following information: George Corbett and Heather Webb (eds.), Vertical Readings in Dante’s ‘Comedy’: Volume 3. Cambridge, UK: Open Book Publishers, 2017. http://dx.doi.org/10.11647/OBP.0119 In order to access detailed and updated information on the license, please visit https://www. openbookpublishers.com/product/623#copyright Further details about CC BY licenses are available at http://creativecommons.org/licenses/ by/4.0/ All external links were active on 22/11/2017 unless otherwise stated and have been archived via the Internet Archive Wayback Machine at https://archive.org/web Every effort has been made to identify and contact copyright holders and any omission or error will be corrected if notification is made to the publisher. -

Historical Marca a Journey Through the Signs of History

PROVINCE OF TREVISO “MARCA STORICA” - HISTORICAL MARCA A JOURNEY THROUGH THE SIGNS OF HISTORY Undoubtedly, any visitor who happened to pass through the Marca Trevigiana even in ancient times could not help but recognise the beauty of these lands. The many peoples that chose to settle here bore witness to this, leaving their indelible mark on how the Province of Treviso appears today and on our culture and the historical, artistic and architectural heritage of the Marca. The many traces of evidence take us back in time, from ancient history to more recent times and the era of our grandfathers. We can go back through the centuries, straight back to ancient Roman times, suffice to think of the ancient Roman roads, to discover treasures such as the via Claudia Augusta, or the traces of Roman centuriation. Medieval history enthusiasts will cherish the opportunity to visit the walled cities and the many castles, parish churches, and chapels dotted throughout the Marca Gioiosa et Amorosa as the Province is known. Visible signs of human activity are present everywhere, from the frescoed buildings to the paintings hanging in the churches and abbeys. The surroundings constantly refer back to history, to the ups and downs of autonomous municipal authorities and the conflicts between the Seigniories. In addition to these, the Province now offers archaeological and prehistoric exploration, in the Livelet Archaeology Teaching Park on the shores of the lakes at Revine Lago. It is a dense territory, that will thrill you. This is why we wish to accompany you on a journey amidst the signs of history and the many events that re-enact ancient rituals and events. -

Provincia Di Treviso Marca Storica in Viaggio Tra I Segni Della Storia

PROVINCIA DI TREVISO MARCA STORICA IN VIAGGIO TRA I SEGNI DELLA STORIA Di certo, ad un visitatore che si trovava a passare per la Marca già in tempi remoti, non poteva sfuggire la bellezza di questa terra. Testimonianza ne sono le numerose popolazioni che hanno scelto questi luoghi per insediarsi, lasciando un segno indelebile su come la provincia di Treviso appare oggi. Tante le tracce per far rivivere la storia, da quelle di un passato remoto fino al tempo dei nostri nonni. Un viaggio indietro nei secoli, direttamente ai fasti dell’antica Roma, con gli antichi assi di collegamento per scoprire tesori come la via Claudia Augusta o le tracce dell’antica centuriazione. Gli appassionati di storia medievale non mancheranno invece di visitare le città murate ed i numerosi castelli, le pievi, le chiesette disseminate nella Marca. Ma i segni mirabili dell’uomo sono presenti ovunque, nei palazzi affrescati, nei dipinti sparsi nelle chiese, nelle abbazie. Tutto rimanda continuamente alla storia, alle vicende delle autonomie comunali, ai contrastati rapporti tra le Signorie. In più ora, nella nostra provincia, è possibile immergersi nell’archeologia e nel tempo preistorico, all’interno delle palafitte del Livelet, il nuovo Parco Archeologico Didattico che si trova sulle sponde dei laghi di Revine Lago. Un territorio denso, che vi entusiasmerà. Per questo vogliamo accompagnarvi in viaggio tra i segni della storia e le numerose manifestazioni che ricostruiscono antichi riti e vicende. Leonardo Muraro Presidente della Provincia di Treviso TRACCIARE ITINERARI PER CAPIRE LA TERRA All’origine di questa iniziativa editoriale sta l’intenzione da parte della Provincia di Treviso di segnalare degli itinerari di visita preordinati che possano aiutare nella scoperta o riscoperta di luoghi legati ad alcuni aspetti più caratteristici della Marca Trevigiana. -

Alphabetisches Verzeichnis

Alphabetisches Verzeichnis. Abeking, Stern- u. Wetterkunde Alimenti, La Romania 2001 des portugiesischen Volkes 3903 Aliotta, Conoscenza intuitiva nel- Abel, Sainte-Beuve et le labeur P estetica del Croce 107 de la prose 2978 Alivia, II sentimento della gloria 859 Abert, Zu Cassiodor 371 Allen, Celtic art 37 — Musikästhetik d. tchecs Amou- Alonso de Palencia, Cronica de reux 2338 Enrique IV. 3693 Abruzzese, Cantico dei Cantici 949 Althof, Gerald und Erchambald 391 Abry, L'DJusion comique 2532 Alvarez Quintero 3714 ff. Adami, Imperf. Indicat. 563 Amalfi, Nicola Salerno 1776 Ader, Lou Catounet gascoun 3504 Amari, Lettera a Fr. Zambrini 982 — Poosies 3503 Ambrosoli, Medaglie del Petrarca 1708 Adonesi, Cretinerie di Dante 1316 Amor Ruibal, Problemas de la Agnoli, U Foscolo coramentatore filologia comparada 16 di Dante 1397 Amunategui Reyes, Sobre diminu- Aguilo y Fttster, Ballesta 3637 tives 3854 Ajalbert, L'Auvergne 2102 — Las metaforas 3872 Alagona, Theologicae sumraae — Palabras de uso frecuente 3870 compendium 519 — Pleyade 3850 Alarcon J. R., So gewinnt man — Rejimen del verbo ocnparse 3853 Freunde 3712 d' Ancona, Da carteggi inediti 940 — P. A., El sombrero de tres — Gino Capponi 1081 icos 3711 — Manuale della letteratura itali- Jat, La formation du style 3384 ana 822 Albanesi, Silvio Pellico 1582 — La poesia di G. Prati 1756 Albany M«ne, Lettres in£dites 2146 — Rassegna bibliografica 754 Albert, Les eOrivains politiques du — Willard Fiske 1349 18« siecle 2299 Anders, Shakespeare's books 97 — La litterature franc,aise au Andrae, Weiterleben alter Fablios 675 i8e siecle 2213 Andre, A v* veyou P ballon 3269 Albertazzi, II Guerrazzi romanziere 1.459 — Ine Journale ä Bruxelles 3270 Albertus Magnus 329 ff. -

Titolo Sottotitolo Autore Casa Editrice Lingua Collana Scaffale Commenti ID Cazione

Anno di pubbli- Titolo Sottotitolo Autore Casa editrice Lingua Collana Scaffale Commenti ID cazione N. 1210 - Due Studi Danteschi Gioia, Carmine Mario Armanni 1890 Scaffale 5 - 1474 Ripiano 4 N. 1211 - Un Episodio Celebre della Vita di A.F. Formìggini Edi- Con Documenti Inediti Biagi, Vincenzo 1910 Scaffale 5 - 1475 Dante, tore in Modena Ripiano 4 Discorso Letto nella Sala del Co- N. 1212 - Dante Ambasciatore di Firenze Al mune di San Gimignano il 7 Maggio Bacci, Orazio Leo S.Olschki 1899 Scaffale 5 - 1476 Comune di San Gimignano 1899 Ripiano 4 N. 1213 - Filosofia della Divina Commedia Sguardo Sintetico Genovesi, Vincenzo Tipi di M.Cellini e C. 1876 Scaffale 5 - 1477 nella Cantica Dell'Inferno Ripiano 4 La Divina Commedia Investigata Sull'arte nel Canto Primo del Para- N. 1214 - nelle Sue Meraviglie Estetiche per diso - Lettera Alla Ragguardevolis- Genovesi, Vincenzo Tipi di M.Cellini e C. 1884 Scaffale 5 - 1478 Vincenzo Genovesi, sima Laura Bosany Ripiano 4 Spiegati e Commentati Ad Uso del- N. 1215 - Squarci Scelti dallo Inferno di Dan- Tip. C. Favale e le Scuole Secondarie per G. Ca- Castrogiovanni, G. 1873 Scaffale 5 - 1479 te Compagnia strogiovanni Ripiano 4 N. 1216 - Prima Versione Italiana del Prof. Dante e Shakespeare Carlyle, Tommaso G.C. Sansoni 1896 Scaffale 5 - 1480 Cino Chiarini Ripiano 4 N. 1217 - La Divina Commedia di Dante Ali- Secondo la Lezione del P.Lombardi Lombardi, P. Tipografia Cirillo 1839 Scaffale 5 - 1481 ghieri, Ripiano 4 N. 1218 - Casa Editrice Son- Dizionarietto Dantesco Ribera, A. Scaffale 5 - 1482 zogno - Milano Ripiano 4 N. 1219 - Storia della Vita di M.Tullio Cice- Stamperia di Scritta in Lingua Inglese Middleton, Conyers 1777 Scaffale 5 - 1483 rone Gio:Zempel Ripiano 4 N. -

Mega-Collector-Lett-ITA-04-12-2020.Pdf Size

divinita-greche-epica.pdf Dante e il suo tempo - schemi.pdf Tanto gentile - Dante Alighieri.pdf Dante Inferno Ulisse canto XXVI.pdf Divina commedia introduzione breve.pdf dante-mappa-inferno.pdf dante-mappa-paradiso.pdf dante-mappa-purgatorio.pdf Tabella_peccatori_pene_inferno_dante.pdf schema-divina-commedia-ITA.pdf sonetto.pdf scheda-canzone-metrica.pdf Ballata-metrica.pdf scheda_petrarca - bio e RVF.pdf ITA Petrarca - solo et pensoso - con note mie.pdf Petrarca - Era il giorno ch'al sol si scoloraro – RVF III - ITA.pdf Petrarca-voi-ch-ascoltate - scheda con note.pdf Trionfo di Bacco e Arianna - Lorenzo de Medici.pdf AAA - Scheda letteratura -autori - sintesi ITA.pdf AAA - Solcata ho fronte-Foscolo.pdf Foscolo - Alla Sera.pdf Foscolo-zacinto.pdf ITA-LETT-Foscolo-Ortis.pdf In morte del fratello Giovanni - Foscolo -scheda mia.pdf introduzione_leopardi.pdf Fasi pessimismo leopardiano - ITA LETT.pdf ITA_LETT_Dialogo_Natura_Islandese_adattamento.pdf ITA_LETT_Leopardi_AllaLuna.pdf Leopardi - A Silvia.pdf Leopardi - L'infinito.pdf Leopardi - passero solitario - ITA - LETT.pdf AAA-Porta-Belli.pdf Manzoni - il cinque maggio - con note mie.pdf MANZONI PS Don Abbondio e i Bravi- scheda.pdf Verga - Rosso Malpelo - adattato.pdf Il canarino del n. 15 - Verga -ITA-LETT.pdf La Roba – Giovanni Verga - ITA - LETT.pdf Carducci - Nevicata e San Petronio .pdf pascoli-intro-e-poesie-annotate.pdf la-pioggia-nel-pineto-dannunzio.pdf Ragazzoni - de Africa.pdf Ciclone in Toscana - Ragazzoni - ITA - LETT.pdf Marinetti_aurora_sul_mare.pdf ungaretti-intro-poesie-annotate.pdf -

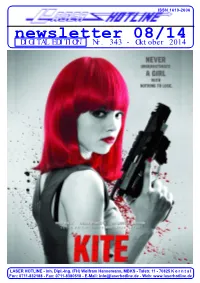

Newsletter 08/14 DIGITAL EDITION Nr

ISSN 1610-2606 ISSN 1610-2606 newsletter 08/14 DIGITAL EDITION Nr. 343 - Oktober 2014 Michael J. Fox Christopher Lloyd LASER HOTLINE - Inh. Dipl.-Ing. (FH) Wolfram Hannemann, MBKS - Talstr. 11 - 70825 K o r n t a l Fon: 0711-832188 - Fax: 0711-8380518 - E-Mail: [email protected] - Web: www.laserhotline.de Newsletter 08/14 (Nr. 343) Oktober 2014 editorial Hallo Laserdisc- und DVD-Fans, Rückschau des 10. Todd-AO 70mm Filmfestivals hat die Zeit liebe Filmfreunde! leider noch nicht gereicht. Aber vielleicht nimmt sich ja unsere Kolumnistin Anna in einer ihrer nächsten Kolumnen dieser Es war nicht nur die anstrengendste, sondern gleich- Thematik an. In der vorliegenden Ausgabe jedoch pausiert die zeitig auch die schönste Zeit des Jahres. Erst zwölf Journalistin, um sich beruflich neu zu orientieren. Wir drücken Tage lang Fantasy Filmfest satt, kurze Zeit danach ihr sämtliche Daumen, dass es klappt! Und damit wünschen 70mm satt! Und damit der Erschöpfungszustand auch wir viel Spaß mit unserer 100 Seiten starken Ausgabe des wirklich ein Maximum erreicht, versorgten uns die Film- Newsletters. verleiher die ganze Zeit über noch zusätzlich mit einer ganzen Armada an Pressevorführungen. Das waren Ihr Laser Hotline Team dann wirklich ein paar knallharte Wochen. Zusammengefasst: Film satt – let’s do it again! Natür- lich haben wir von unseren Ausflügen auch Einiges mitgebracht. So lesen Sie ab Seite 3, was uns in den Pressevorführungen vorgesetzt wurde. Und ab Seite 18 erfahren Sie, welche Filme sich unser Film-Blogger Wolfram Hannemann während des Fantasy Filmfests in Stuttgart zu Gemüte führte. Passend zum Fantasy Film- fest gibt es auf unserem Youtube-Kanal zwei neue Vi- deos.