BLN 1317 Endmoränenzone Von Staffelbach

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Einladung JP 2015

Feldschützengesellschaft Moosleerau Im März 2015 Einladung zum freiwilligen Schiessen 300m Liebe Einwohnerinnen und Einwohner Wir freuen uns, Sie mit dem beiliegenden Jahresprogramm über die Schiessaktivitäten der Feldschützengesellschaft Moosleerau, insbesondere über die Anlässe auf der heimischen Schiessanlage in Moosleerau zu informieren. Gerne laden wir Sie zum Besuch eines der Trainings ein um Ihnen das Schiesswesen 300m und die Freude am Schiesssport näher zu bringen. Für Teilnehmer der Obligatorischen Schiessübungen (OP) sind zu beachten: 1.0 Für das Oblig. Programm sind vor dem Schiessen abzugeben: a) Schiessbüchlein oder militärischer Leistungsausweis b) Aufforderungsschreiben der Militärverwaltung und Klebeetiketten c) Persönliche Dienstwaffe mit Putzzeug d) Amtlicher Ausweis Es sind 3 Obligatorische Übungen in unserem Programm! 2.0 Die Schiesszeiten sind nach Programm einzuhalten Standblattausgabe bis 15 Minuten vor Schiessende !!! 3.0 Das tragen des Gehörschutzes ist im Schiessstand obligatorisch 4.0 Schiesspflichtig sind Armeeangehörige, welche 2014 die Rekrutenschule absolviert haben bis Jahrgang 1981 5.0 Mitgliederbeitrag: - Vereinsmitglieder Fr. 10.- - Pflichtschützen freiwilliger Beitrag willkommen 6.0 Der Preis für Übungsmunition beträgt Fr. 0.50 pro Patrone Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und wünschen allen "Guet Schuss"! FSG Moosleerau Der Vorstand Für weitere Auskünfte: Willi Huwiler Tel: 062 726 17 28 www.fsgmoosleerau.ch Feldschützengesellschaft Moosleerau Jahresprogramm 2015 Monat Datum Tag Zeiten Anlass Schiessplatz JM LM März 13. Fr 20.00 GV Moosleerau 21. Sa 09.30 - 11.30 Training Moosleerau 28. Sa 09.30 - 11.30 Training Moosleerau April 1. Mi 17.30 - 19.30 Training Reitnau 4. Sa 09.00 - Fertig Arbeitstag Moosleerau 4. Sa 08.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00 Oberst Künzli Schiessen Murgenthal 6. -

Gemeindenachrichten Moosleerau

GEMEINDENACHRICHTEN MOOSLEERAU Ausgabe Nr. 12 vom 13. Dezember 2018 Liebe Einwohnerinnen und Einwohner Mit den Gemeindenachrichten des Monats Dezember informieren wir Sie in gewohnter Wei- se über Aktualitäten aus dem Gemeinderat und der Verwaltung. Auslagerung des Steueramtes Moosleerau - Reitnau - Attelwil Seit einiger Zeit hat das Regionale Steueramt Moosleerau-Reitnau-Attelwil mit personellen Engpässen zu kämpfen. Der Gemeinderat hat deshalb verschiedene Lösungsmöglichkeiten gesucht. In den Vordergrund drängte sich dabei eine grössere regionale Lösung mit dem Steueramt Schöftland. In Gesprächen zwischen den beteiligten Gemeinden zeichnete sich so eine für alle Seiten tragbare und verantwortungsbewusste Möglichkeit ab. Ab dem 13. Dezember 2018 ist das Steueramt in der Gemeindeverwaltung Moosleerau ge- schlossen. Ab 07. Januar 2019 ist das Steueramt Moosleerau – Reitnau in Schöftland unter der Telefonnummer 062 739 12 42 oder per Email [email protected] erreichbar. Der Gemeinderat Moosleerau ist sich bewusst, dass dies für die Steuerpflichtigen der Ge- meinde einen Dienstleistungsabbau bedeutet. Jedoch besteht die Hoffnung, dass die Steu- erveranlagungen auf diese Weise wieder zeitnah erstellt werden können und der Bevölke- rung jederzeit ein versierter Ansprechpartner zur Verfügung steht. Den Steuerpflichtigen wird für ihr Verständnis für diese Massnahme gedankt. Ein grosses Dankeschön gebührt der langjährigen Leiterin Steuern und jetzigen Stellvertre- terin, Frau Noëlle Basile, welche während der Absenzen als Fels in der Brandung die Stel- lung gehalten hat. Leider hat Frau Basile ihre Anstellung auf Ende 2018 gekündigt, was der Gemeinderat Moosleerau sehr bedauert. In den Dank einschliessen will der Gemeinderat auch die übrigen Verwaltungsangestellten, welche das Steueramt unterstützten. Weihnachtsbaumverkauf Hiermit rufen wir Ihnen nochmals in Erinnerung, dass am Samstag, 15. Dezember 2018, von 09.30 – 10.30 Uhr der Weihnachtsbaumverkauf beim Werkhof Leerau stattfindet. -

Kreisspieltag STV Staffelbach

Kreisspieltag STV Staffelbach 18. / 19. August 2007 auf dem Höchacker in Safenwil Kreisspieltag STV Staffelbach 2007 2 Kreisspieltag STV Staffelbach 2007 Kreisspieltag Jugend und Aktive 18. / 19. August 2007 auf dem Sportplatz Höchacker in Safenwil Willkommen Geschätzte Kinder, Turnerinnen, Turner, Gäste und Zuschauer Der STV Staffelbach möchte alle herzlich Willkommen heissen am Kreisspieltag des Zofinger Kreisturnverbandes. Da wir in Staffelbach nicht über die nötige Infrastruktur verfügen, dürfen wir Gastrecht in Safenwil geniessen. Welchen Stellenwert hat der Kreisspieltag? Geht es nur um den Wettkampf? Nein, am Kreisspieltag treffen sich die turnenden Vereine aus dem Zofinger Kreisturnverband. Neben dem Kräftemessen in den verschiedenen Disziplinen haben aber auch die Gemütlichkeit und das gemeinsame Erlebnis des Teamsports einen grossen Stellenwert. Am Abend haben alle etwas gewonnen, sei es auch nur die Freude an der sportlichen Betätigung unter freiem Himmel. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Sponsoren, Helfern, Gönnern, Funktionären und OK-Mitgliedern für Ihren unermüdlichen Einsatz bedanken. Ein ganz besonderer Dank gilt der Gemeinde Safenwil, die uns den Sportplatz Höchacker für den Kreisspieltag zur Verfügung stellt. Ohne das grosszügige Entgegenkommen hätten wir vom STV Staffelbach diesen Kreisspieltag nicht durchführen können. Wir möchten es nicht unterlassen Euch viel Glück, Erfolg und vor allem viel Freude bei den Spielen und Wettkämpfen zu wünschen. Mit Turnergrüssen OK Kreisspieltag Turnverein STV Staffelbach 3 Kreisspieltag STV Staffelbach 2007 Kreisspieltag STV Staffelbach auf dem Höchacker in Safenwil 2007 Jugendspieltag Samstag 18. August Spieltagleitung Siegrist Patrik, Bütikofer Hans Speaker Morgenthaler Silvia Rechnungsbüro Röcker Christoph Aktivspieltag Sonntag 19. August Spieltagleitung Röcker Christoph Speaker Morgenthaler Silvia Indiaca / Schnurball Meyer Elisabeth Parkplätze sind signalisiert (Achtung auf Wiese) bzw. -

Rangliste Sektionen

Bezirksschützenverband Zofingen Jungschützenwettschiessen 2018 Durchführende Sektion: SG Strengelbach 15./22.23. Juni Rangliste Sektionen Sektion Kursbestand Teilnehmer Zählresultate Punkte 1. SG Zofingen 11 11 5 96.080 2. SG Strengelbach 12 12 6 93.350 3. FSG Moosleerau 9 9 4 92.425 4. MSV Kölliken 9 9 4 92.400 5. ASV Rothrist 37 37 18 90.106 6. SV Mättenwil 10 10 5 88.160 7. SG Wiliberg-Hintermoos 11 11 5 88.080 8. SG Murgenthal-Balzenwil 7 7 4 84.350 9. SG Safenwil 4 4 4 79.750 10. SG Oftringen-Küngoldingen 10 6 5 75.440 Total 120 116 Teilnehmerquote: 96.67 % Bezirksschützenverband Zofingen Jungschützenwettschiessen 2018 Durchführende Sektion: SG Strengelbach 15./22.23. Juni Rangliste Gruppen Sektion Gruppe Einzelresultat Punkte 1. ASV Rothrist ASV2 355 Tscherry Manuela 93 Henseler Richard 89 Klöti Evelyn Anna 87 Bossert Silja 86 2. SG Zofingen 4 gwünnt 354 Wiesenzarter Fabian 90 Sommerhalder Jessica 89 Peter Jerome 89 Keller Domenic 86 3. SG Strengelbach Doerfli 349 Blum Marvin 95 Pérez Jessica 86 Wicky Janic 85 Pérez Lorena 83 4. FSG Moosleerau Chögelimöpfer 323 Amsler René 86 Cadoret Damien 82 Fischer Niels 81 Fischer David 74 5. MSV Kölliken Aladdin 321 Ludwig Nancy 87 Bless Manuel 80 Fritschi Tanja 79 Schärer Saskia 75 6. SG Safenwil Sodhubel 319 Schmid Fabian 87 D`Angelico Gianluca 80 Zürrer Lukas 77 Potthast Sean 75 7. MSV Kölliken SpongeBop 319 Zimmermann Mirjam 86 Götti Jonas 79 Weber Tatjana-Marisa 78 Schubert Silas 76 8. SV Mättenwil Mattenwil-Brittnau1 318 Müller Pascal 86 Kunz Mike 82 Giger Roman 78 Wendel Benjamin 72 9. -

3 Gruppenschiessen Im Suhrental

3 GruppenschiessenSehr kurze Wegstrecken im Suhrental von Platz zu Platz 16. Chnöbeli-Chopf-Schiessen Feldschützengesellschaft Moosleerau Schiessanlage Moosleerau 8. Sodhubelschiessen Schützengesellschaft Safenwil Schiessanlage „im Boden“ Safenwil 2. Wili-Bärger-Schiesse Schützengesellschaft Wiliberg-Hintermoos Schiessanlage „Hargarten“ Reitnau war Schiessplatz Aarg. Kant. Schützenfest 2017 Gewehr 300 m Gruppenwett- Scheibe A 10 kampf 2 Schüsse Probe 6 Schüsse Einzel 4 Schüsse Einzel am Schluss gezeigt, ohne Zeitbeschränkung Auszahlungsstich kombiniert mit Gruppenstich auf allen 3 Schiessplätzen Gruppenwettkampf Gewehr 300 m Sportgeräte: alle Gewehre Trefferfeld Scheibe A 10 Schiessprogramm: 2 Schüsse Probe, obligatorisch 6 Schüsse Einzel 4 Schüsse Einzel, am Schluss gezeigt Stellungen: Freigewehr nicht liegend, Standartgewehr und Karabiner liegend frei, Sturmgewehre ab Zweibeinstütze. Veteranen und Seniorveteranen dürfen mit dem Karabiner liegend aufgelegt oder mit dem Freigewehr liegend frei schiessen. Teilnahmegebühr: Fr. 24.00 (inklusive Munition und Gebühren) Fr. 20.00 für Junioren (U17 / U 21) Teilnahmekosten Gruppe: Keine Auszeichnungen: Honig 500 g (Moosleerau und Reitnau) bzw. Bergkristall (in Safenwil) im Wert von Fr. 12.00, oder Kranzkarte AGSV, Wert Fr. 10.00 E / S V / U21 SV / U17 Kat. A Freigewehre, E / S StandartgewehreV / U21 SV / U17 90 88 87 Kat. A:D Freigewehre,Stgw 57/03 Standartgewehre 90 Pkt. 8688 Pkt. 8784 Pkt. 83 Kat. D: Stgw 57/03 86Pkt. 84 Pkt. 83Kat. Pkt. E Stgw 57/02, Stgw 90, Karabiner 84 82 81 Kat. E: Stgw 57/02, Stgw 90, Karabiner 84 Pkt. 82 Pkt. 81 P Gruppenwettkampf: Je 5 lizenzierte Schützen eines Vereins bilden eine Gruppe. Gruppenwettkampf in 2 Kategorien. Kat. A Sport alle Gewehre, Kat. D alle Ordonanzgewehre Rangordnung: Das Total der 5 Einzelresultate bestimmt den Rang. -

RISIKOKARTE HOCHWASSER Kanton Aargau

Full Koblenz -Reuenthal Rietheim Leibstadt RISIKOKARTE Schwaderloch Klingnau Bad Zurzach Möhlin Wallbach Leuggern Teger- Kaiserstuhl Re- Melli- felden kingen (AG) HOCHWASSER Böttstein kon Rümikon Baldingen Wisli- Fisibach Mettauertal Döttingen Sisseln kofen Böbikon Mumpf Kanton Aargau Rheinfelden Mandach Würen- Eiken Stein (AG) lingen Kaiseraugst Münch- Siglistorf Zeiningen Obermumpf wilen (AG) Laufenburg Oeschgen Gansingen Endingen Olsberg Kaisten Remigen Villigen Zuzgen Lengnau (AG) Schneisingen Magden Mönthal Unter- Schupfart Rüfenach siggenthal Elfingen Frick Bözen Hellikon Ober- Freienwil Hornussen siggenthal Gipf-Oberfrick Wegenstetten Bözberg Riniken Effingen Ennet- Ehrendingen Schadenkennwert pro Gewässerkategorie Brugg Ueken Turgi baden und Gemeinde Gebenstorf Wittnau Windisch Baden Wettingen Herznach Villnachern Birmens- Zeihen Habs- torf (AG) burg Hausen (AG) Wölflinswil Mülligen 56'000 Densbüren Lupfig Neuen- Schinznach -Bad Fislisbach hof Würenlos Birr- B Oberhof Thalheim (AG) Velt- Holder- hard Spreiten- Flüsse heim (AG) bank (AG) Birr Ober- Wohlen- rohrdorf Kill- bach Möriken Brunegg schwil wangen Nieder- Haupttalbäche -Wildegg Remetsch- Erlinsbach (AG) Küttigen Auenstein Mellingen Biberstein Othmar-Mägen- wil singen Nieder- wil Tägerig Stetten (AG) Seitenbäche lenz Rupperswil Hägg- Berg- Buchs (AG) lingen dietikon Aarau Nieder- wil (AG) 500'000 CHF/Jahr Hend- Bellikon Staufen Künten Hunzen- schiken Dottikon Eggenwil 200'000 CHF/Jahr Suhr schwil Lenzburg Ammers- Fischbach Unter- Schafis- Rudolfstetten entfelden wil -Göslikon -

The Swiss in Southern Africa 1652-1970

ADOLPHE LINDER THE SWISS IN SOUTHERN AFRICA 1652-1970 PART I ARRIVALS AT THE CAPE 1652-1819 IN CHRONOLOGICAL SEQUENCE Originally published 1997 by Baselr Afrika Bibliographien, Basel Revised for Website 2011 © Adolphe Linder 146 Woodside Village 21 Norton Way Rondebosch 7700 South Africa Paper size 215x298 mm Face 125x238 Font Times New Roman, 10 Margins Left and right 45 mm, top and bottom 30 mm Face tailored to show full page width at 150% enlargement 1 CONTENTS 1. Prologue ………………………………………………………………………………2 2. Chronology 1652-1819 ……………………………………………………………….6 3. Introduction 3.1 The spelling of Swiss names ………………………………………………….6 3.2 Swiss origine of arrivals………………………………………………………..7 3.3 Location of Swiss at the Cape…………………………………………………..8 3.4 Local currency …………………………………………………………………8 3.5 Glossary ………………………………………………………………………..8 4. Short history of arrivals during Company rule 1652-1795 4.1 Establishment of the settlement at the Cape…………………………………….10 4.2 The voyage to the Cape …………………………………………………………10 4.3 Company servants……………………………………………………………….12 4.4 Swiss labour migration to the Netherlands ……………………………………..12 4.5 Recruitment for the Company …………………………………………………..17 4.6 In Company service …………………………………………………………….17 4.7 Freemen………………………………………………………………………….22 4.8 Crime and punishment ………………………………………….…………….. 25 4.9 The Swiss Regiment Meuron at the Cape 1783-1795 …………………………..26 4.10 The end of the Dutch East India Company ……………………………………..29 4.11 Their names live on …………………………………………………………….29 5. Summary of Swiss arrivals during First British Occupation 1695-1803…………….29 6. Summary of Swiss arrivals during Batavian rule 1803-1806 ………………………30 7. Summary of Swiss arrivals during first fourteen years of British colonial rule, 1806-1819……………………………………………………………………………30 8. Personalia 1652-1819 ……………………………………………………………….31 9. -

Gemeindenachrichten August

Gemeindenachrichten Reitnau Ausgabe Nr. 5 vom 26. August 2019 www.reitnau.ch Verhandlungen des Gemeinderates Reitnau Bewilligungen für Aufnahme Wirtetätigkeit An Michaela Müller, Reitnau, wurde die Bewilligung für die Aufnahme einer Wirtetätigkeit, d.h. der Führung von einem Barbetrieb mit beschränkten Öffnungszeiten, jeweils am Freitag und Samstag von 16.00 bis 02.00 Uhr im Gasthof Bären, Reitnau, mit Auflagen, erteilt. An Rolf Trösch, Reitnau, wurde die Bewilligung für die Aufnahme einer Wirtetätigkeit, d.h. der Führung einer BäseBeiz an der Bergstrasse an jeweils einem Sonntag im August, September und Oktober 2019 erteilt. Powerman Zofingen An den Powerman Zofingen wurde die Bewilligung für die Benützung der Kantonsstrasse K 324 und der Gemeindestrasse Weid für die Durchführung vom Powerman Duathlon World am Sonntag, 8. September 2019, von 08.00 bis 17.00 Uhr, erteilt. Während der Durchfahrt, von 11.30 bis 17.00 Uhr, ist die BäseBeiz von Rolf Trösch, Bergstrasse 31, geöffnet. Ortseingangstafeln An den vier Dorfeingängen (Hauptstrasse von Moosleerau, Hauptstrasse von Staffelbach, Hauptstrasse von Wiliberg/Wikon und Hauptstrasse von Winikon/Triengen) werden neue ge- meindeeigene Ortseingangstafeln angebracht. Die entsprechende Publikation vom Baugesuch erfolgt in nächster Zeit. Anschliessend kann die Montage der Ortseingangstafeln erfolgen. Gestaltungsplan im Dörfli Das öffentliche Mitwirkungsverfahren für den Gestaltungsplan im Dörfli, Attelwil, findet wäh- rend 30 Tagen vom 19. August bis 18. September 2019 auf der Gemeindekanzlei Reitnau, wäh- rend den ordentlichen Öffnungszeiten, statt. Es wird auf die Publikation im Landanzeiger ver- wiesen. Auskünfte erteilt die Gemeindekanzlei Reitnau, Gemeindeschreiber Heinz Wölfli. Arbeitsvergaben An Allensbach + Gut AG, Scherz, wird der Auftrag für die Sanierung vom disponiblen Raum im Untergeschoss der Turnhalle/Mehrzweckhalle mit fugenlosen Bodenbelägen erteilt. -

Departement Bau, Verkehr Und Umwelt Fact Sheet

Departement Bau, Verkehr und Umwelt Generalsekretariat Fact Sheet Überblick über die möglichen Gebiete für Windkraftanlagen im Kanton Aargau Beilage zum Communiqué vom 11. Januar 2013 Gebiet "Burg" Zustimmung oder Antrag auf Erweiterung: Gemeinde Oberhof, Kanton Solothurn, Gemeinde Kienberg SO, Suisse Eole, AEW Energie AG, New Energy Scout GmbH, ventoludens suisse GmbH Ablehnung: Gemeinde Wölflinswil, Jagdverein Oberhof, Jagdgesellschaft Wölflinswil, Jurapark Aargau, Stiftung Landschaftsschutz Schweiz SL, Verein Pro Burg, bieli CDS, 36 Privatpersonen - 2 - Gebiet "Laubberg" Ablehnung: Fricktal Regio Planungsverband, Gemeinde Gansingen, Gemeinde Leuggern, Gemeinde Mandach, Gemeinde Mettauertal, Gemeinde Villigen, CVP Bezirk Zurzach, Jurapark Aargau, Modellflugverein Brugg, Stiftung Landschaftsschutz Schweiz SL, 6 Privatpersonen - 3 - Gebiet "Wessenberg" Ablehnung: Fricktal Regio Planungsverband, Planungsverband Zurzibiet, Gemeinde Klingnau, Gemeinde Leuggern, Gemeinde Mandach, Gemeinde Mettauertal, Gemeinde Mellikon, Gemeinde Rekingen, Gemeinde Tegerfelden, Gemeinde Villigen, CVP Bezirk Zurzach, Jurapark Aargau, Stiftung Landschaftsschutz Schweiz SL, 6 Privatpersonen - 4 - Gebiet "Heitersberg" Zustimmung oder Antrag auf Erweiterung: Gemeinde Bergdietikon, OBG Bellikon, OBG Remetschwil, IG Wind plus Heitersberg, Suisse Eole, AEW Energie AG, Mittelland Windenergie GmbH, New Energy Scout GmbH, 33 Privatpersonen Ablehnung: Regionalplanungsverband „Baden Regio“, Regionalplanungsverband Mutschellen-Reusstal- Kelleramt, Regionalplanungsverband -

Kanton Aargau 2020

Das Postnetz im Kanton Aargau 2020 Kt. Regulatorisch relevante Formate Servicepunkte Total Eigenbetriebene Hausservices Geschäfts- Aufgabe- My Post 24- Zugangs- Filialen und kundenstellen /Abholstellen Automaten möglichkeiten Partnerfilialen AG 2020 176 61 10-15 20-25 15-20 bis zu 297 Heute 176 61 9 17 13 276 PLZ Bezeichnung Gemeinde Zugangsmöglichkeit 5000 Aarau 1 Aarau Filiale garantiert bis 2020 5000 Aarau 1 Zustellung Aarau Geschäftskundenstelle 5004 Aarau 4 Telli Aarau Filiale garantiert bis 2020 5000 Aarau Altstadt Aarau Filiale mit Partner 5000 Aarau Bahnhof SBB Aarau Aufgabe-/Abholstelle 5032 Aarau Rohr Aarau Filiale zu überprüfen 5004 Aarau Tellistrasse Aarau Geschäftskundenstelle 4663 Aarburg Aarburg Filiale garantiert bis 2020 5646 Abtwil AG Abtwil Hausservice 5600 Ammerswil AG Ammerswil Hausservice 5628 Aristau Aristau Hausservice 8905 Arni-Islisberg Arni (AG) Filiale mit Partner 5056 Attelwil Attelwil Hausservice 5105 Auenstein Auenstein Filiale mit Partner 5644 Auw Auw Filiale mit Partner 5330 Bad Zurzach Bad Zurzach Filiale garantiert bis 2020 5330 Bad Zurzach Bahnhof SBB Bad Zurzach Aufgabe-/Abholstelle 5330 Bad Zurzach Hauptstrasse Bad Zurzach Geschäftskundenstelle 5400 Baden 1 Baden Filiale garantiert bis 2020 5402 Baden 2 Cordulaplatz Baden Filiale zu überprüfen 5405 Baden 5 Dättwil Baden Filiale zu überprüfen 5406 Baden 6 Rütihof Baden Filiale mit Partner 5400 Baden Bahnhof SBB Baden Aufgabe-/Abholstelle 5400 Baden Langhaus My Post 24 Baden Paketautomat 5405 Baden Täfern Gewerbe Baden Geschäftskundenstelle 5333 Baldingen -

Ordonnance Sur La Protection En Cas D'urgence Au Voisinage Des

732.33 Ordonnance sur la protection en cas d’urgence au voisinage des installations nucléaires (Ordonnance sur la protection d’urgence, OPU) du 20 octobre 2010 (Etat le 1er janvier 2014) Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 5, al. 4, et 101, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu)1, vu l’art. 75, al. 1, de la loi du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)2, arrête: Section 1 Dispositions générales Art. 1 Champ d’application 1 La présente ordonnance règle la protection d’urgence en cas d’événement surve- nant dans une installation nucléaire suisse au cours duquel le rejet d’une quantité non négligeable de radioactivité ne peut être exclu. 2 Les installations nucléaires soumises à la présente ordonnance sont désignées dans l’annexe 1. Art. 2 But de la protection d’urgence La protection d’urgence vise à: a. protéger la population et son milieu de vie; b. assister temporairement la population touchée et lui assurer l’indispensable; c. limiter les effets d’un événement. RO 2010 5191 1 RS 732.1 2 RS 520.1 1 732.33 Energie nucléaire Section 2 Zones Art. 3 Principe 1 Le territoire au voisinage d’une installation nucléaire est réparti en deux zones: a. la zone 1 couvre l’aire proche de l’installation nucléaire où une défaillance grave peut causer un danger exigeant des mesures immédiates de protection de la population; b. la zone 2 est contiguë à la zone 1 et couvre l’aire où une défaillance grave de l’installation nucléaire peut causer un danger exigeant des mesures de pro- tection de la population. -

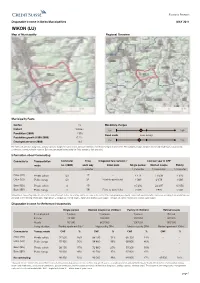

WIKON (LU) Map of Municipality Regional Overview

Economic Research Disposable Income in Swiss Municipalities MAY 2011 WIKON (LU) Map of Municipality Regional Overview Municipality Facts Canton LU Mandatory charges District Willisau low high Population (2009) 1'359 Fixed costs Swiss average Population growth (1999-2009) 0.1% low high Employed persons (2008) 753 The fixed costs comprise: living costs, ancillary expenses, charges for water, sewers and waste collection, cost of commuting to nearest center. The mandatory charges comprise: Income and wealth taxes, social security contributions, mandatory health insurance. Both are standardized figures taking the Swiss average as their zero point. Information about Commuting Commute to Transportation Commuter Time Integrated fare network / Cost per year in CHF mode no. (2000) each way travel pass Single person Married couple Family in minutes 1 commuter 2 commuters 1 commuter Olten (SO) Private vehicle 23 17 - 4'414 11'539 4'576 Olten (SO) Public transp. 23 24 Point-to-point ticket 1'089 2'178 1'089 Basel (BS) Private vehicle 4 49 - 10'492 24'437 10'956 Basel (BS) Public transp. 4 58 Point-to-point ticket 2'286 4'572 2'286 Information on commuting relates to routes to the nearest relevant center. The starting point in each case is the center of the corresponding municipality. Travel costs associated with vehicles vary according to household type and are based on the following vehicle types: Single person = compact car, married couple = higher-price-bracket station wagon + compact car, family: medium-price-bracket station wagon. Disposable Income for Reference Households Single person Married couple (no children) Family (2 children) Retired couple In employment 1 person 2 persons 1 person Retired Income 75'000 250'000 150'000 80'000 Assets 50'000 600'000 300'000 300'000 Living situation Rented apartment 60m2 High-quality SFH Medium-quality SFH Rented apartment 100m2 Commute to Transp.