– 101 – Les Peuplements Des Coléoptères Du Marais Salé De L

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

PLAN DE TRABAJO En Las Páginas 3 a 6 Incluya La Memoria Del Proyecto

Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación Currículum Nombre: Eduardo Galante Patiño Fecha: 28-04-2013 Apellidos: GALANTE PATIÑO Nombre: EDUARDO DNI: 18.157.732 Fecha de nacimiento : 1-Febrero-1953 Sexo: VARÓN Nº Funcionario: 1815773257 A0500 Situación profesional actual Entidad: Universidad de Alicante Facultad, Escuela o Instituto: Instituto de Investigación Depto./Secc./Unidad estr.: Centro Iberoamericano de la Biodiversidad (CIBIO) Dirección postal: carretera de San Vicente del Raspeig s/n Teléfono (indicar prefijo, número y extensión): 965903556 Fax: 965903815 Correo electrónico: [email protected] Especialización (Códigos UNESCO): 241301, 241303, 241306 Categoría profesional: Catedrático de Universidad Fecha de inicio: 26/07/1991 Situación administrativa Plantilla Contratado Interino Becario Otras situaciones especificar: Dedicación A tiempo completo A tiempo parcial Líneas de investigación Breve descripción, por medio de palabras claves, de la especialización y líneas de investigación actuales. Estudios sobre biodiversidad mediterránea y neotropical Conservación de la biodiversidad y bases para su conservación Conservación de especies y sus hábitats Ecología del bosque mediterráneo y neotropical Ecología de insectos saproxílicos y su conservación Ecología de insectos coprófagos y su conservación Sistemática, taxonomía, biología y ecología de coleópteros Biodiversiadad y filogeografía de coleópteros escarabeidos Formación académica Titulación superior Centro Fecha LICENCIADO -

Ground Beetle Communities (Coleoptera, Carabidae) of Holm Oak-Forests (Quercus Ilex) and Their Degradation Stages on Mallorca (Iles Baleares, Spain)

Ground beetle communities (Coleoptera, Carabidae) of Holm oak-forests (Quercus ilex) and their degradation stages on Mallorca (Iles Baleares, Spain) Raphael SCHULLER and Erik ARNDT Schuller, R. and Arndt, E. 2008. Ground beetle communities (Coleoptera, Carabidae) SHNB of Holm oak-forests (Quercus ilex) and their degradation stages on Mallorca (Iles Baleares, Spain). Boll. Soc. Hist. Nat. Balears, 51: 63-72. ISSN 0212-260X. Palma de Mallorca. Ground beetles (Coleoptera: Carabidae) were examined in the Serra de Tramuntana (Mallorca). These beetles serve as ecological indicators to describe effects of human impact in terrestrial habitats and are used in nature conservation. There were analysed holm oak (Quercus ilex) forest sites as well as garrigue sites in former oak forest SOCIETAT D’HISTÒRIA areas. A total of 17 Carabid species with 1810 individuals was recorded. One species, NATURAL DE LES BALEARS Pseudomasoreus canigoulensis, was found first time on the Balearic islands. The species numbers per site varied between 2-6 in forests and 5-10 in garrigues. Despite the lower species number, the forest sites had more individuals due to a large population density of Calosoma sycophanta, a specialized oak forest species. The ground beetle community changes clearly between forest and garrigue in the Serra de Tramuntana despite the fact that both habitat types are located in direct neighbourhood and that both habitat types are shared by many abundant species in other Mediterranean areas (e.g. Greek mountains). We must conclude that the decrease of forest area and forest fragmentation of Mallorca are connected with decrease and possible disappearing of typical (in part endemic) forest Carabidae which do not find secondary habitats in shrubland. -

2018 an Update to the Taxonomy of the Genus Macroderes Westwood 1842 with Zootaxa 4504(1):41-75 Sole C.L

Author(s) Year Title Publication URL Abdallah I.H., Deschodt C.M., Scholtz C.H. & 2018 An update to the taxonomy of the genus Macroderes Westwood 1842 with Zootaxa 4504(1):41-75 Sole C.L. descriptions of new species from South Africa Ahrens D. & Fabrizi S. 2018 Two new species of Gastroserica Brenske, 1897 from Vietnam Entomologische Zeitschrift 128(3):177-180 Alekseev V.I. 2018 Scarabaeoidea of the Kaliningrad region (Russia): the commented actual Acta Biologica Universitatis Daugavpilensis checklist, assessment of rarity and notes to regional protection 18(2):111-152 Alexandrovitch O.R. & Tsinkevitch V.A. 2018 Catalogue of insects of the National Park "Belovezhskaya Pushcha" Belorusskiy Dom Pechati Minsk :1-345 (105-111) Allsopp P.G. 2018 Alepida, a new genus for seven Australian species attributed to Lepidiota Australian Entomologist 45(4):441-464 Kirby, 1828 and one new species Allsopp P.G. & Hutchinson P.M. 2018 The exotic whitegrub Plectris aliena Chapin is more widely distributed in Australian Entomologist 45(1):1-6 Australia than previously thought Andrade K.N. & Saavedra D.O. 2018 El género Canthon Hoffmannsegg, 1817 en Castilla, Piura (Perú) Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa 62:271-272 Araya K. & Tanaka Y. 2018 Preliminary study on the female preference of Neolucanus progenetivus to Kogane, Tokyo 21:83-86 the wood decay type of oviposition substrate Arce-Pérez R. & Morón M.A. 2018 Review of the species of Macrodactylus Dejean from Costa Rica and Zootaxa 4462(3):379-403 Panama Arnaud P. 2018 Description d'une nouvelle espèce de Phanaeus d'Équateur et revalidation Besoiro 26:3-7 de l'espèce Coprophanaeus (C.) edmondsi Arnaud Bagaturov M.F. -

Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae): Larval Descriptions, Biological Notes and Phylogenetic Placement

Eur. J. Entomol. 106: 95–106, 2009 http://www.eje.cz/scripts/viewabstract.php?abstract=1431 ISSN 1210-5759 (print), 1802-8829 (online) Afromontane Coelocorynus (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae): Larval descriptions, biological notes and phylogenetic placement PETR ŠÍPEK1, BRUCE D. GILL2 and VASILY V. GREBENNIKOV 2 1Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Viniþná 7, CZ-128 44 Praha 2, Czech Republic; e-mail: [email protected] 2Entomology Research Laboratory, Ottawa Plant and Seed Laboratories, Canadian Food Inspection Agency, K.W. Neatby Bldg., 960 Carling Avenue, Ottawa, Ontario K1A 0C6, Canada; e-mails: [email protected]; [email protected] Key words. Coleoptera, Scarabaeoidea, Cetoniinae, Valgini, Trichiini, Cryptodontina, Coelocorynus, larvae, morphology, phylogeny, Africa, Cameroon, Mt. Oku Abstract. This paper reports the collecting of adult beetles and third-instar larvae of Coelocorynus desfontainei Antoine, 1999 in Cameroon and provides new data on the biology of this high-altitude Afromontane genus. It also presents the first diagnosis of this genus based on larval characters and examination of its systematic position in a phylogenetic context using 78 parsimony informa- tive larval and adult characters. Based on the results of our analysis we (1) support the hypothesis that the tribe Trichiini is paraphy- letic with respect to both Valgini and the rest of the Cetoniinae, and (2) propose that the Trichiini subtribe Cryptodontina, represented by Coelocorynus, is a sister group of the Valgini: Valgina, represented by Valgus. The larvae-only analyses were about twofold better than the adults-only analyses in providing a phylogenetic resolution consistent with the larvae + adults analyses. -

(Macrothorax) Morbillosus Fabricius, 1792

Biodiversity Journal , 2015, 6 (1): 107–114 New taxonomic data on some populations of Carabus (Macrothorax ) morbillosus Fabricius, 1792 (Coleoptera Cara - bidae) Ivan Rapuzzi 1 & Ignazio Sparacio 2 1via Cialla 47, 33040 Prepotto, Udine, Italy; email: [email protected] 2via E. Notarbartolo 54, 90143 Palermo, Italy; email: [email protected] ABSTRACT In this work we give new taxonomic data on some, little known, populations of Carabus (Macrothorax ) morbillosus Fabricius, 1792 (Coleoptera Carabidae). In particular, C. morbil - losus lampedusae Born,1925 described from Lampedusa Island (Sicilian Channel, Italy) is reconsidered a valid subspecies and are designated the lectotype and paralectotypes. Similarly, Carabus morbillosus bruttianus Born, 1906 described from Southern Calabria is considered a distinct subspecies, including the populations of C. morbillosus from North-Eastern Sicily. KEY WORDS Coleoptera; Carabus; taxonomy; W-Mediterranean. Received 11.02.2015; accepted 18.03.2015; printed 30.03.2015 INTRODUCTION Currently, in Italy, are reported: C. morbillosus morbillosus in Sardinia, Lampedusa and some Carabus (Macrothorax ) morbillosus Fabricius, stations in Central Italy; C. morbillosus alternans 1792 (Coleoptera Carabidae) locus typicus Palliardi, 1825 (locus typicus: Sicily) in Sicily, "Mauretania" is a widely W-Mediterranean distrib- Sicilian islands, and Calabria (Casale et al., 1982; uted species (La Greca, 1964; 1984; Vigna Taglianti Vigna Taglianti, 1995; Vigna Taglianti et al., 2002). et al., 1993; Parenzan, 1994) including several In the "European Fauna" (Vigna Taglianti, 2015) the populations, even insular, more or less fragmented populations of North Africa, Sardinia and Lampedusa and differentiated, widespread in Southern France, are attributed to C. morbillosus constantinus southern Spain, Morocco, Algeria, Tunisia, Corse, Kraatz, 1899 (locus typicus: Constantine, Algeria). -

Vol 4 Part 2. Coleoptera. Carabidae

Royal Entomological Society HANDBOOKS FOR THE IDENTIFICATION OF BRITISH INSECTS To purchase current handbooks and to download out-of-print parts visit: http://www.royensoc.co.uk/publications/index.htm This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales License. Copyright © Royal Entomological Society 2012 ROYAL ENTOMOLOGICAL SOCIETY OF LONDON . Vol. IV. Part 2 -HANDBOOKS FOR THE IDENTIFICATION / OF BRITISH INSECT-s COLEOPTERA CARABIDAE By CARL H. LINDROTH LONDON Published by the Society and Sold at its Rooms .p, Queen's Gate, S.W. 7 August I 974- HANDBOOKS FOR THE IDENTIFICATION OF BRITISH INSECTS The aim of this series of publications is to provide illustrated keys to the whole of the British Insects (in so far as this is possible), in ten volumes, as follows: I. Part 1. General Introduction. Part 9. Ephemeroptera. , 2. Thysanura. , 10. Odonata. , 3. Protura. , 11. Thysanoptera. , 4. Collembola. , 12. Neuroptera. , 5. Dermaptera and , 13. Mecoptera. Orthoptera. , 14. Trichoptera. , 6. Plecoptera. , 15. Strepsiptera. , 7. Psocoptera. , 16. Siphonaptera. , 8. Anoplura. II. Hemiptera. III. Lepidoptera. IV. and V. Coleoptera. VI. Hymenoptera : Symphyta and Aculeata. VII. Hymenoptera : lchneumonoidea. VIII. Hymenoptera : Cynipoidea, Chalcidoidea, and Serphoidea. IX. Diptera: Nematocera and Brachycera. X. Diptera : Cyclorrhapha. Volumes II to X will be divided into parts of convenient size, but it is not possible to specifyin advance the taxonomic content of each part. Conciseness and cheapness are main objectives in this series, and each part is the work of a specialist, or of a group of specialists. Although much of the work is based on existing published keys, suitably adapted, much new and original matter is also included. -

Sovraccoperta Fauna Inglese Giusta, Page 1 @ Normalize

Comitato Scientifico per la Fauna d’Italia CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA FAUNA THE ITALIAN AND DISTRIBUTION OF CHECKLIST 10,000 terrestrial and inland water species and inland water 10,000 terrestrial CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species ISBNISBN 88-89230-09-688-89230- 09- 6 Ministero dell’Ambiente 9 778888988889 230091230091 e della Tutela del Territorio e del Mare CH © Copyright 2006 - Comune di Verona ISSN 0392-0097 ISBN 88-89230-09-6 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, without the prior permission in writing of the publishers and of the Authors. Direttore Responsabile Alessandra Aspes CHECKLIST AND DISTRIBUTION OF THE ITALIAN FAUNA 10,000 terrestrial and inland water species Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona - 2. Serie Sezione Scienze della Vita 17 - 2006 PROMOTING AGENCIES Italian Ministry for Environment and Territory and Sea, Nature Protection Directorate Civic Museum of Natural History of Verona Scientifi c Committee for the Fauna of Italy Calabria University, Department of Ecology EDITORIAL BOARD Aldo Cosentino Alessandro La Posta Augusto Vigna Taglianti Alessandra Aspes Leonardo Latella SCIENTIFIC BOARD Marco Bologna Pietro Brandmayr Eugenio Dupré Alessandro La Posta Leonardo Latella Alessandro Minelli Sandro Ruffo Fabio Stoch Augusto Vigna Taglianti Marzio Zapparoli EDITORS Sandro Ruffo Fabio Stoch DESIGN Riccardo Ricci LAYOUT Riccardo Ricci Zeno Guarienti EDITORIAL ASSISTANT Elisa Giacometti TRANSLATORS Maria Cristina Bruno (1-72, 239-307) Daniel Whitmore (73-238) VOLUME CITATION: Ruffo S., Stoch F. -

Catalogue of Palaearctic Coleoptera I. Löbl & A. S

CATALOGUE OF PALAEARCTIC COLEOPTERA I. LÖBL & A. SMETANA ERRATA ERRATA for VOLUME 1 Sphaeriusidae p. 26, add AB to distribution of Sphaerius acaroides Waltl, 1838 Gyrinidae p. 27, add: guernei Méquignon, 1942: 9 in synonymy with Gyrinus distinctus Aubé, 1838 p. 29, correct spelling of Orectochilus allax Peschet, 1923 to fallax Peschet, 1923 Trachypachidae p. 33, add CT to distribution of Trachypachus zetterstedti Gyllenhal, 1827 Hygrobiidae p. 35, add SZ to distribution of Hygrobia hermanni Fabricius, 1775 Noteridae p. 33, add N: TU AFR to distribution of Canthydrus diophthalmus (Reiche & Saulcy, 1855) p. 34, remove AFR from distribution of Canthydrus laetabilis (Walker, 1858) p. 34, add A: IQ SA SY to distribution of Canthydrus luctuosus (Aubé, 1838) p. 34, add ORR to distribution of Canthydrus nitidulus Sharp, 1882, and add bifasciatus Régimbart, 1889b: 148 to its synonymy p. 34, add AFR to distribution of Canthydrus notula (Erichson, 1843) p. 34, remove Neohydrocoptus angolensis (Peschet, 1925), the Palaearctic records refer to N. jaechi p. 34, add: N: EG A: SI to distribution of Neohydrocoptus jaechi (Wewalka, 1989) Dytiscidae p. 37, Agabus labiatus (Brahm, 1791): change year to 1790 p. 40, Agabus nebulosus (Forter, 1771): add synonym humeralis Audinet-Serville, 1821: 96 (Dytiscus) p. 41, Ilybius balkei (Fery & Nilsson, 1993): add original genus assignment (Agabus) p. 42, Ilybius erichsoni (Gemminger & Harold, 1868): add original genus assignment (Agabus) p. 43, Ilybius subtilis (Erichson, 1837): add original genus assignment (Agabus) p. 45, Meladema lanio (Fabricius, 1775), synonym Colymbetes lowei Gray, 1832: change year to 1831 p. 48, Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822), synonym Dytiscus sulcipennis Zetterstedt, 1824: change author to C. -

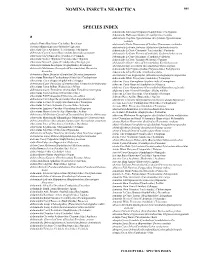

Species Index

505 NOMINA INSECTA NEARCTICA SPECIES INDEX abdominalis Fabricius Oxyporus (Staphylinidae) Tachyporus abdominalis Haldeman Stenura (Cerambycidae) Leptura a abdominalis Hopkins Hypothenemus (Scolytidae) Hypothenemus columbi aabaaba Erwin Brachinus (Carabidae) Brachinus abdominalis Kirby Thanasimus (Cleridae) Thanasimus undatulus abadona Skinner Epicauta (Meloidae) Epicauta abdominalis LeConte Atelestus (Melyridae) Endeodes basalis abbreviata Casey Asidopsis (Tenebrionidae) Asidopsis abdominalis LeConte Coniontis (Tenebrionidae) Coniontis abbreviata Casey Cinyra (Buprestidae) Spectralia gracilipes abdominalis LeConte Feronia (Carabidae) Cyclotrachelus incisa abbreviata Casey Pinacodera (Carabidae) Cymindis abdominalis LeConte Malthinus (Cantharidae) Belotus abbreviata Gentner Glyptina (Chrysomelidae) Glyptina abdominalis LeConte Tanaops (Melyridae) Tanaops abbreviata Germar Leptura (Cerambycidae) Strangalepta abdominalis Olivier Altica (Chrysomelidae) Kuschelina vians abbreviata Herman Pseudopsis (Staphylinidae) Pseudopsis abdominalis Say Coccinella (Coccinellidae) Olla v-nigrum abbreviata Melsheimer Disonycha (Chrysomelidae) Disonycha abdominalis Say Cryptocephalus (Chrysomelidae) Pachybrachis discoidea abdominalis Schaeffer Silis (Cantharidae) Silis abbreviatus Bates Dicaelus (Carabidae) Dicaelus laevipennis abdominalis Voss Eugnamptus (Attelabidae) Eugnamptus angustatus abbreviatus Blanchard Cardiophorus (Elateridae) Cardiophorus abdominalis White Tricorynus (Anobiidae) Tricorynus abbreviatus Casey Oropus (Staphylinidae) Oropus abducens -

From Island to Continent Colonization in the Mediterranean Snakefly Fibla Maclachlani (Albarda, 1891)

BioInvasions Records (2019) Volume 8, Issue 2: 442–451 CORRECTED PROOF Rapid Communication Going overseas: from island to continent colonization in the Mediterranean snakefly Fibla maclachlani (Albarda, 1891) Roberto A. Pantaleoni1,2, Arturo Cocco1,*, Ignazio Floris1, Agostino Letardi3 and Laura Loru2 1Dipartimento di Agraria, sezione di Entomologia, Università degli Studi di Sassari, viale Italia 39, 07100, Sassari SS, Italy 2IRET-CNR (Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, Consiglio Nazionale delle Ricerche) Traversa la Crucca 3, Regione Baldinca, 07100, Li Punti SS, Italy 3ENEA, C.R. Casaccia, via Anguillarese 301, 00123, Roma, Italy Author e-mails: [email protected] (RAP), [email protected] (AC), [email protected] (IF), [email protected] (LL), [email protected] (AL) *Corresponding author Citation: Pantaleoni RA, Cocco A, Floris I, Letardi A, Loru L (2019) Going Abstract overseas: from island to continent colonization in the Mediterranean snakefly The presence of Fibla maclachlani (Albarda, 1891) (Raphidioptera, Inocelliidae) Fibla maclachlani (Albarda, 1891). has been recorded in Tuscany (central Italy) since 2005 according to information BioInvasions Records 8(2): 442–451, derived from both a biodiversity survey project and citizen science activities. The https://doi.org/10.3391/bir.2019.8.2.27 species, whose natural distribution includes the three main islands of central Received: 26 June 2018 Mediterranean—Corsica, Sardinia, and Sicily—was most likely introduced into Accepted: 10 November 2018 Tuscany through the raw cork trade from Sardinia. Further molecular comparative Published: 4 April 2019 analyses are needed to confirm this hypothesis. This would be the first case of human-mediated jump dispersal in this family and a rare example of upstream Handling editor: Angeliki F. -

Annotated Host Catalogue for the Tachinidae (Diptera) of Italy

Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde A, Neue Serie 3: 305–340; Stuttgart, 30.IV.2010. 305 Annotated host catalogue for the Tachinidae (Diptera) of Italy PIERFILIPPO CERRETTI & HANS-PETER TSCHORSNIG Abstract An annotated host catalogue is given for the Tachinidae of Italy. It comprises 180 tachinid species reared from 310 arthropod hosts belonging to seven insect orders and one chilopod order. The paper includes data from litera- ture as well as hitherto unpublished records. K e y w o r d s : Tachinidae, parasitoids, host catalogue, Italy. Zusammenfassung Für die italienischen Tachinidae wird ein kritischer Wirtekatalog gegeben. Er umfasst 180 Tachiniden-Arten und 310 Arthropoden-Wirtsarten aus sieben Insektenordnungen und einer Ordnung der Hundertfüßer. Die Arbeit enthält sowohl Daten aus der Literatur als auch bisher unveröffentlichte Wirtsangaben. Contents 1 Introduction .........................................................................................................................................................305 2 Explanation of the format ....................................................................................................................................306 3 Annotated parasitoid-host list .............................................................................................................................306 4 Host-parasitoid list ..............................................................................................................................................325 5 References ...........................................................................................................................................................330 -

Catalogue of Palaearctic Coleoptera I. Löbl & A. S

CATALOGUE OF PALAEARCTIC COLEOPTERA I. LÖBL & A. SMETANA ERRATA ERRATA for VOLUME 1 Sphaeriusidae p. 26: Sphaerius acaroides: add AB under E: Trachypachidae p. 33: Trachypachus zetterstedti: add CT under E: Gyrinidae p. 27: add guernei Méquignon, 1942: 9 in synonymy with Gyrinus distinctus Aubé, 1838 Hygrobiidae p. 35: Hygrobia hermanni Fabricius: add SZ under E: Noteridae p. 33: Canthydrus diophthalmus (Reiche & Saulcy, 1855): add N: TU AFR p. 34: Canthydrus laetabilis (Walker, 1858): delete AFR p. 34: Canthydrus luctuosus (Aubé, 1838): add A: IQ SA SY p. 34: Canthydrus nitidulus Sharp, 1882: add ORR; add synonym bifasciatus Régimbart, 1889b: 148 p. 34: Canthydrus notula (Erichson, 1843): add AFR p. 34: Neohydrocoptus angolensis (Peschet, 1925): delete, Palaearctic records represent N. jaechi p. 34: Neohydrocoptus jaechi (Wewalka, 1989): add: N: EG A: SI Dytiscidae p. 37: Agabus labiatus (Brahm, 1791): change year to 1790 p. 40: Agabus nebulosus (Forter, 1771): add synonym humeralis Audinet-Serville, 1821: 96 (Dytiscus) p. 41: Ilybius balkei (Fery & Nilsson, 1993): add original genus (Agabus) p. 42: Ilybius erichsoni (Gemminger & Harold, 1868): add original genus (Agabus) p. 43: Ilybius subtilis (Erichson, 1837): add original genus (Agabus) p. 45: Meladema lanio (Fabricius, 1775), synonym Colymbetes lowei Gray, 1832: change year to 1831 p. 48: Acilius canaliculatus (Nicolai, 1822), synonym Dytiscus sulcipennis Zetterstedt, 1824: change author to C. R. Sahlberg, 1824: 157 p. 51: Dytiscus circumflexus Fabricius, 1801, synonym Dytiscus dubius Audinet-Serville, 1830: 90: change year to 1821 p. 52: Dytiscus marginalis Linnaeus, 1758, synonym Dytiscus circumductus Audinet-Serville, 1830: 90: change year to 1821 p. 55: Bidessus complicatus Sharp, 1904: add: AFR p.