Caritas Un Incontro Una Storia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

NGO Directory

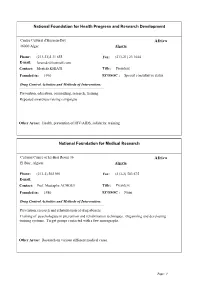

National Foundation for Health Progress and Research Development Centre Culturel d'Hussein-Day Africa 16000 Alger Algeria Phone: (213-21)2 31 655 Fax: (213-21) 23 1644 E-mail: [email protected] Contact: Mostefa KHIATI Title: President Founded in: 1990 ECOSOC : Special consultative status Drug Control Activities and Methods of Intervention: Prevention, education, counselling, research, training Repeated awareness raising campaigns Other Areas: Health, prevention of HIV/AIDS, solidarity, training National Foundation for Medical Research Cultural Centre of El-Biar Room 36 Africa El Biar, Algiers Algeria Phone: (213-2) 502 991 Fax: (213-2) 503 675 E-mail: Contact: Prof. Mustapha ACHOUI Title: President Founded in: 1980 ECOSOC : None Drug Control Activities and Methods of Intervention: Prevention, research and rehabilitation of drug abusers. Training of psychologists in prevention and rehabilitation techniques. Organizing and developing training systems. Target groups contacted with a few monographs. Other Areas: Research on various different medical cases. Page: 1 Movimento Nacional Vida Livre M.N.V.L. Av. Comandante Valodia No. 283, 2. And.P.24. Africa C.P. 3969 Angola, Rep. Of Luanda Phone: (244-2) 443 887 Fax: E-mail: Contact: Dr. Celestino Samuel Miezi Title: National Director, Professor Founded in: 1989 ECOSOC : Drug Control Activities and Methods of Intervention: Prevention, education, treatment, counselling, rehabilitation, training, and criminology To combat drugs and its consequences through specialized psychotherapy and detoxification Other Areas: Health, psychotherapy, ergo therapy Maison Blanche (CERMA) 03 BP 1718 Africa Cotonou Benin Phone: (229) 300850/302816 Fax: (229) 30 04 26 E-mail: Contact: Prof. Rene Gilbert AHYI Title: President Founded in: 1988 ECOSOC : None Drug Control Activities and Methods of Intervention: Prevention, treatment, training and education. -

IL COMMISSARIO MONTALBANO “Una Faccenda Delicata”

RAI FICTION presenta LUCA ZINGARETTI in IL COMMISSARIO MONTALBANO “Una faccenda delicata” tratta dai racconti di ANDREA CAMILLERI dalle raccolte “Un mese con Montalbano” e “Gli arancini di Montalbano” edite da MONDADORI regia ALBERTO SIRONI una produzione PALOMAR con la partecipazione di RAI FICTION prodotto da CARLO DEGLI ESPOSTI e NORA BARBIERI con MAX GUSBERTI in onda su RAI UNO lunedì 29 febbraio 2016 ufficio stampa produzione Rai Fiction VIVIANA RONZITTI . KINORAMA sas ALESSANDRA ZAGO Via Domenichino 4 . 00184 ROMA . ITALY [email protected] +39 06 4819524 | +39 333 2393414 [email protected] | www.kinoweb.it materiale stampa su www.kinoweb.it www.raifiction.rai.it Una faccenda delicata . scheda tecnica regia ALBERTO SIRONI sceneggiatura di FRANCESCO BRUNI ANDREA CAMILLERI LEONARDO MARINI “Una faccenda delicata” Tratta dai racconti di Andrea Camilleri dalle raccolte “Un mese con Montalbano”, “Gli arancini di Montalbano” edite da MONDADORI direttore della fotografia FRANCO LECCA montaggio STEFANO CHIERCHIÉ a.m.c. fonico di presa diretta UMBERTO MONTESANTI mixage FRANCESCO CUCINELLI scenografia LUCIANO RICCERI costumi CHIARA FERRANTINI musiche composte, orchestrate e dirette FRANCO PIERSANTI aiuto regia e casting FRANCO NARDELLA 2° aiuto regia ELVIS FRASCA edizione GIANNI MONCIOTTI direttore di produzione FRANCESCO BELTRAME coordinamento CHRYSTELLE ROBIN produttore esecutivo GIANFRANCO BARBAGALLO distribuzione internazionale RAI COM produttore RAI ERICA PELLEGRINI producer PALOMAR MARCO CAMILLI una produzione PALOMAR con la -

INDIANA PRODUCTION in Collaborazione Con CASSIOPEA FILM PRODUCTION

presenta Regia di CINZIA TH TORRINI Una co‐produzione RAI FICTION ‐ INDIANA PRODUCTION in collaborazione con CASSIOPEA FILM PRODUCTION Serie in sei serate in onda su Rai1 in prime time dal 17 novembre 2019 Crediti non contrattuali CAST ARTISTICO SERGIO CASTELLITTO VANNI BANDINELLI IRENE FERRI ANNA FABRIZIA SACCHI CHIARA FANTI LEONARDO PAZZAGLI LAPO ANNA MANUELLI ERICA GIORDANI MOISÈ CURIA ELIA FORTI LUCREZIA MASSARI JESS CAROLINA SALA VALENTINA MARGHERITA TIESI BEATRICE CORSI LORENZO DE MOOR LORENZO BANDINELLI Con MARCO COCCI CARLO FANTI RENATO MARCHETTI TOMMASO SANDRA CECCARELLI LINDA KATIA BENI SANDRA ANTONIO ZAVATTERI ISPETTORE SARTI ANDREA MUZZI DON GIANNI PAOLO LORIMER PRIMO TORRI E con GIULIO BERRUTI ROBERTO TUCCI Con l’amichevole partecipazione di LORETTA GOGGI VIVIANA Con la partecipazione di GIORGIO PANARIELLO MARCELLO CORSI Crediti non contrattuali CAST TECNICO REGIA CINZIA TH TORRINI SCENEGGIATURA DONATELLA DIAMANTI ISABELLA AGUILAR FABRIZIO LUCHERINI CINZIA TH TORRINI FOTOGRAFIA ROBERTO MEDDI MONTAGGIO DANIEL DE ROSSI MUSICA ORIGINALE SAVIO RICCARDI MUSICA DI REPERTORIO REDTREE GROOVE SCENOGRAFIA STEFANO GIAMBANCO ARREDATTORI ANTONELLA VILELLA DIEGO RICCI COSTUMI PAOLA BONUCCI SUONO ANTONGIORGIO SABIA TRUCCO GIOVANNA IACOPONI ACCONCIATURE MAURO TAMAGNINI AIUTO REGIA PAOLO G. MARINO SEGRETARIA DI EDIZIONE ARIANNA CANINI CASTING DIRECTOR MARITA D’ELIA PRODUTTORI ESECUTIVI PATRICK CARRARIN DANIEL CAMPOS PAVONCELLI PRODUTTORI RAI DARIA HENSEMBERGER FILIPPO RIZZELLO PRODUTTORE CASSIOPEA RALPH PALKA PRODUTTORI INDIANA FABRIZIO DONVITO -

Italian Studies) School of Humanities University of Western Australia 2011

European Languages and Studies (Italian Studies) School of Humanities University of Western Australia 2011 Catholic Women’s Movements in Liberal and Fascist Italy This thesis is presented in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy of the University of Western Australia. Helena Aulikki Dawes BA (Hons) ANU, MA Monash, BEc UWA, GradDipA (Adv) UWA CONTENTS Abbreviations ii Note on Citations iii Preface iv Introduction 1 Chapter One The Italian State, the Catholic Church and Women 7 Chapter Two The Cultural, Political and Ideological Context of femminismo cristiano 56 Chapter Three Femminismo cristiano 88 Chapter Four Elisa Salerno’s Contribution to femminismo cristiano 174 Chapter Five The Conservative Catholic Women’s Movements 237 Conclusion 333 Bibliography 337 i ABBREVIATIONS ACV Archivi ecclesiastici della diocesi (Curia vescovile), Vicenza AEP Archivio Elena da Persico (Fondazione Elena da Persico), Affi, Verona AGOP Fondo Giustiniani Bandini (Archivum generale Ordinis praedicatorum), Rome ARM Archivio Romolo Murri (Fondazione Romolo Murri), Urbino BCB Biblioteca civica bertoliana, Vicenza FAC Fondo Adelaide Coari (Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII), Bologna FES Fondo Elisa Salerno (Centro documentazione e studi “Presenza Donna”), Vicenza ii NOTE ON CITATIONS All citations are presented respecting the original spelling, accentuation, capitalization, punctuation and typefaces. Occasionally changes have been made to paragraphing. iii PREFACE The writing of this thesis has depended on access to published documents and archival material in Italy and Australia. I have been able to rely on the excellent interlibrary loans and reader services of the Reid Library of the University of Western Australia, and I am most grateful to its staff for the assistance and courtesy they have shown to me. -

RAI PER IL SOCIALE 28 E a Cura Della Direzione Comunicazione/Corporate Communication Per Il Tavolo Tecnico Per Il Sociale

PROGRESS RAI PER IL SOCIALE_28 E A cura della Direzione Comunicazione/Corporate Communication Per il Tavolo Tecnico per il Sociale CONSUNTIVO DAL 16 AL 22 NOVEMBRE 2020 TV RAI 1 Lunedì 16 – Domenica 22 Unomattina Rai per il Sociale: Fondazione Rava N.P.H. Italia, campagna di sensibilizzazione In farmacia per i bambini. Ospite in collegamento via web la testimonial Martina Colombari; Giornata mondiale per l’infanzia e l’adolescenza, ospite in collegamento via web Andrea Iacomini, portavoce Unicef in Italia (a cura del Tg1); Emergenza Sorrisi, campagna di raccolta fondi, con ospite in studio il Presidente Fabio Massimo Abenavoli. Anziani: Anziani maltrattati e umiliati in una casa famiglia a Valsamoggia in provincia di Bologna. (a cura del Tg1). Forte valenza sociale: Covid, l’Università motore per la ripartenza. Il Covid ha spinto le Università a cambiare i modelli della didattica e ad introdurre nuove modalità di formazione (a cura del Tg1); Malattie della cute: quelle rare sono tremila. Covid, Emergenza casa. Testimonianze di due famiglie disagiate. Famiglia di Siracusa, sfrattata e costretta a vivere in un’automobile per alcuni giorni. Famiglia di Napoli, che ha vissuto per anni in una casa piccola e malsana. La sanità pubblica, ecologica cura noi e l’ambiente. Studio per implementare un vasto programma di sanità pubblica ecologica, focalizzato sulle problematiche di salute connesse all’esposizione ad inquinanti ambientali Il progetto è finanziato dal Recovery Fund. Ospite in studio il Prof. Antonio Giordano, Direttore Sbarro Institute for Cancer Research and Molecular Medicine di Philadelphia, USA; Colf e badanti ai tempi del Covid. La pandemia ha messo in ginocchio intere categorie di lavoratori. -

Simone De Rita

CAROL LEVI & COMPANY SRL Via Giuseppe Pisanelli, 2 – 00196 Roma Tel. +39 06 36 00 24 30 / Fax +39 06 36 00 24 38 E-mail [email protected] SIMONE DE RITA Simone De Rita è stato per molti anni il responsabile Fiction per Mediaset. Qui di seguto i progetti scritti da Simone De Rita e realizzati (ve ne sono molti altri scritti e non realizzati). 1996 “I RAGAZZI DEL MURETTO 3° Serie” Bibbia e Sceneggiature Serie TV 24 episodi da 55’ circa ciascuna RAI 2 Regia: Gianluigi Calderone, Pierfrancesco Lazotti Produzione: RAI / ESSE. CI Cinematografica Cast: Pao-Pei Andreoli, Ettore bassi, Ida di Benedetto, Amedeo Letizia “UNO DI NOI” Soggetto e sceneggiature con Massimo De Rita Serie TV 12 episodi da 90’ circa ciascuna RAI 1 Regia: Fabrizio Costa Produzione: RAI Cast: Gioele Dix, Lucrezia Lante della Rovere, Virna Lisi 1997 “UN PRETE TRA NOI” Soggetto e sceneggiature con M. De Rita, G. Marzullo, D. Sacchetti, E. Briganti, G. Stegani Serie TV 6 puntate da 100’ circa ciascuna RAI 2 Regia: Lodoviico Gasparini Produzione: FASO FILM / RAI FICTION Cast: Massimo Dapporto 1998 “AMICO MIO 2° Serie” Soggetto e sceneggiature con M. Cincinnati, M. Cohen e R. Colombo Serie TV 6 puntate da 90’ circa ciascuna CANALE 5 Regia: Paolo Poeti Produzione: FASO FILM / TAURUS FILM Cast: Massimo Dapporto “LUI & LEI” Soggetto con M. De Rita e S. Sudrié e sceneggiatura con A. Antonelli, F. Brizzi, M. Nuccetelli, G. Rosella e S. Sudrié Serie TV 8 puntate da 90’ circa ciascuna RAI UNO Regia: Luciano Manuzzi Produzione: LUX VIDE / RAI FICTION Cast: Giulio Base, Vittoria Belvedere 1 Carol Levi & Company S.r.l. -

L'osservatorio Sul Diritto Di Famiglia

L’Osservatorio sul diritto di famiglia Diritto e processo fascicolo 2 • maggio-agosto 2020 L’Osservatorio sul diritto di famiglia Periodico dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia Anno IV, n. 2 - maggio-agosto 2020 Autorizzazione del tribunale di Pisa n. 372/2017 del 22 marzo 2017 Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% C1/LU/851 Amministrazione e redazione Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia Via San Martino, 51 - 56125 Pisa Tel 050/26205 [email protected] Direttore responsabile Prof. Avv. Claudio Cecchella Coordinatrice e Vice Direttore Avv. Michela Labriola Comitato editoriale Avv. Germana Bertoli (Torino); Avv Francesca Bruno (Cosenza); Avv. Francesco Campione (Pisa); Avv. Valeria Cianciolo (Bologna); Avv. Fernanda D’Ambrogio (Caserta); Avv. Fiorella D’Arpino (Roma); Avv. Francesca Ferrandi (Pisa); Avv. Cesare Fossati (Genova); Avv. Cecilia Gradassi (Livorno); Avv. Barbara Lanza (Verona); Avv. Lucia Maffei (Matera); Avv. Andrea Mengali (Pisa); Avv. Domenica Pirilli (Palmi); Avv. Roberta Ruggeri (Vicenza); Avv. Francesca Salvia (Palermo); Avv. Francesca Zadnik (Genova) Comitato scientifico Prof. Sladjana Aras Kramar (Università di Zagabria); Prof. Avv. Bruno Barel (Università di Padova); Dr. Geremia Casaburi (Tri- bunale di Nola); Luis Cucarella Galiana (Università di Valencia); Prof. Elena D’Alessandro (Università di Torino); Prof. Avv. Romolo Donzelli (Università di Macerata); Prof. Avv. Giovanna Falzone (Università di Cagliari); Prof. Chiara Favilli (Università di Pisa); Prof. Beatrice Ficarelli (Università di Siena); Prof. Fernando Gascón Inchausti (Università di Madrid); Prof. Rita Lombardi (Università di Napoli Federico II); Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso (Università di Pisa); Prof. Dmitry Maleshin (Università Lomo- nosov di Mosca); Prof. Anastasia Maleshina (Università Lomonosov di Mosca); Prof. -

Famiglia Spazio Ospitale.Pub

àphantos la famiglia spazio ospitale Storie personali, di coppie, collettive viste da un‘angolatura familiare come chiamata alla vita, all‘apertura, alla pace ASSORAPH Come in alto così è in basso E come è in basso così è in alto. Per fare il prodigio della cosa Una (Tavola di Smeraldo di Ermete) 1 Copertina: foto della Foresta del Teso, Maresca, Appennino Pistoiese. Collaborazione Grafica: Iregraph Proprietà letteraria collettiva Riproduzione e traduzione libere Il libro è scaricabile sul sito della Raphael I Edizione Pentecoste 2010 ASSORAPH Edizioni Associazione Raphael (Centro Medicina Naturale) Via B. Cavalieri, 46 Tel/fax: 050.9910352-9911011 E-mail: [email protected] Www.associazionerahael.org Ccp:12117560 Stampa e Legatoria: Centro Stampa Carpe Diem, Pisa. Prima tiratura: 150 copie, 21 luglio 2010. 2 Non c‘è nulla di nascosto che non debba essere manifestato,(phaneroth+) e nulla di segreto che non debba essere messo in luce. (phaneron) (Marco 4, 22) Quello che vi suggerisco nelle tenebre ditelo nella luce Ciò che viene sussurrato all‘orecchio predicatelo sui tetti. (Matteo 10, 27) , 4 3EDICA A tutte le persone che ci hanno accolto, nelle tende del deserto, nelle baracche dei sem-casa, negli appartamenti superaffollati di periferia, vicino ad un focolare in campagna. intorno ad una tavola imbandita, dentro la sobria comunità nonviolenta, in un eremo disperso, nello squallore della povertà, nel calore del bairro e delle favelas nelle comuni, quotidiane, abitazioni. A tutte le persone con cui abbiamo condiviso il nostro spazio vitale, sotto il nostro tetto, dentro i comuni sogni, in giro per il mondo, facendo festa sopra l‘aia o in mezzo al campo, intorno ad una tavola imbandita, in carovana su quattro ruote, semplicemente a piedi. -

RACCONTAMI Capitolo II

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA presenta Massimo Ghini Lunetta Savino in regia di Tiziana Aristarco e Riccardo Donna una produzione RAI FICTION prodotta da PAYPERMOON ITALIA in onda su RAI UNO dal 12 ottobre 2008 ufficio stampa VIVIANA RONZITTI . KINORAMA sas Via Domenichino 4 . 00184 ROMA . ITALY 06 4819524 . +39 333 2393414 [email protected] materiale stampa su www.kinoweb.it . cast tecnico regia TIZIANA ARISTARCO e RICCARDO DONNA story editor STEFANO RULLI soggetto di serie GLORIA MALATESTA e CLAUDIA SBARIGIA soggetto e sceneggiatura GLORIA MALATESTA CLAUDIA SBARIGIA SILVIA NAPOLITANO FRANCESCO CENNI ROAN JOHNSON MICHELE PELLEGRINI fotografia FEDERICO SCHLATTER fotografia 2^ unità BRUNO DI VIRGILIO fonico presa diretta UGO CELANI (A.I.T.S.) MASSIMO PISA (A.I.T.S.) fonico mix DANIELE MASINI montaggio EMANUELE FOGLIETTI (A.M.C.) scenografia LEONARDO CONTE e ALESSANDRA PANCONI costumi LILIANA SOTIRA casting LOREDANA SCARAMELLA (U.I.C.) musiche VINCE TEMPERA Edizioni musicali Rai Trade direttore produzione TOMAS TYLER GIANLUCA OTTONE produttore esecutivo RICCARDO CARDARELLI produttore RAI PAOLA LEONARDI MONICA PAOLINI una produzione RAI FICTION prodotta da PAYPERMOON ITALIA (A.P.T.) crediti non contrattuali . cast artistico intera serie MASSIMO GHINI Luciano Ferrucci LUNETTA SAVINO Elena Ferrucci MARIOLINA DE FANO Nonna Innocenza GIORGIA CARDACI Anna Sorrentino CARLOTTA TESCONI Titti Ferrucci EDOARDO NATOLI Andrea Ferrucci MARY PETRUOLO Francesca Fortini GIANLUCA GRECCHI Carlo Ferrucci MAX GIUSTI Maresciallo Mollica IVANO MARESCOTTI -

Crescerefuori Famiglia Crescere Lo Sguardodegliaccoltieleimplicazioni Perillavoro Sociale Fuori Famiglia

Crescere fuori famiglia Lo sguardo degli accolti e le implicazioni per il lavoro sociale Regione del Veneto Assessorato ai Servizi Sociali Osservatorio Regionale Politiche Sociali Crescere fuori famiglia 3 Lo sguardo degli accolti e le implicazioni per il lavoro sociale Valerio Belotti, Paola Milani, Marco Ius Caterina Satta, Sara Serbati Crescere fuori famiglia Lo sguardo degli accolti e le implicazioni per il lavoro sociale Il progetto di ricerca è stato finanziato dalla Regione del Veneto con DGR 2416/08 e affidato all’Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa. La ricerca è stata realizzata dall’Università di Padova, Dipartimento di Sociologia e Dipartimento di Scienze dell’educazione. Coordinamento scientifico: Valerio Belotti e Paola Milani (Università di Padova) Coordinamento della ricerca sul campo: Silvia Dalla Rosa e Marco Ius Ricercatori: Sara Boffo, Barbara Busetto, Lisa Cerantola, Silvia Dalla Rosa, Marco Ius, Lia Massignan, Chiara Musino, Riccardo Nardelli, Loredana Pastro, Sara Zammatteo, Elena Zaupa, Lucia Zinni. Riconoscimenti La costruzione di un libro è sempre un’impresa collettiva, soprattutto quando si ha a che fare con narrazioni offerte dai soggetti scelti come focus dell’interesse di ricerca. Per questo, un nostro grande riconoscimento va a tutte quelle giovani e ai quei giovani, quasi tutti ventenni, che hanno dedicato tempo e attenzione ai nostri interrogativi e alla nostra volontà di offrire uno spaccato poco esplorato del lavoro sociale. Un ringraziamento che si allarga a quanti hanno sostenuto un difficile “accesso al 4 campo”: i numerosi operatori e responsabili dei Servizi sociali territoriali, dei Centri per l’affido, delle comunità di accoglienza e dell’associazionismo familiare, in particolare a Paola Jannon e Marco Tuggia, ma anche a Vania Baccin della Direzione regionale dei servizi sociali. -

Television Fiction in Europe

Television Fiction in Europe Eurofiction 2002 Sixth edition Please note: The following report is a comprehensive analysis of fiction programmes scheduled in European TVs in 2001. The European Audiovisual Observatory could not publish anymore such a report for the following years. However, in the framework of its Yearbook, Film, Television and Video in Europe, Chapter “Programming”, the Observatory published for all the following years a statistical analysis of fiction programming in most of the European television markets. Milly Buonanno (editor) October 2002 Edited by Milly BUONANNO, EUROFICTION, Television Fiction in Europe, Report 2002 Sixth edition, European Audiovisual Observatory, Strasbourg, October 2002 ISBN 92-871-5028-1 The Eurofiction project team is coordinated by the Hypercampo Foundation, partner organisation of the European Audiovisual Observatory and comprises of: Italy University of Firenze Fondazione Hypercampo Osservatorio sulla Fiction Italiana (OFI) France Institut National de l’Audiovisuel (INA) Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) Germany Universität Siegen Spain Universitat Autónoma de Barcelona (UAB) Corporación Multimedia y TVC United Kingdom British Film Institute (BFI) Director of Publication Wolfgang Closs, Executive Director of the European Audiovisual Observatory [email protected] Liaison Officer with Partner Organisation André Lange, Expert – Information on Markets and Funding andré[email protected] Marketing Markus Booms, Marketing Officer [email protected] Translators/Revisers France Courrèges, Paul Green, Erwin Rohwer, Ann Stedman and Colin Swift Print Production C.A.R. - Centre Alsacien de Reprographie Publisher European Audiovisual Observatory 76 allée de la Robertsau 67000 Strasbourg France Tel.: 0033 (0)388 14 44 00 Fax: 0033 (0)388 14 44 19 Email: [email protected] URL: www.obs.coe.int The analyses expressed in these articles are the authors’ own opinions and cannot in any way be considered as representing the point of view of the European Audiovisual Observatory, its members and the Council of Europe. -

'Fare Famiglia' in Comunita' Per Minori: Forme Di

‘FARE FAMIGLIA’ IN COMUNITA' PER MINORI: FORME DI ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE INDICE – VOLUME I RINGRAZIAMENTI pag. VII INTRODUZIONE pag. IX PARTE I: IMPIANTO TEORICO pag. 1 CAPITOLO 1: LE COMUNITÀ PER MINORI pag. 3 1.1 Introduzione pag. 3 1.1.1 Che cos‟è una comunità per minori pag. 4 1.1.2 Obbiettivi delle comunità per minori pag. 9 1.1.3 Principali dati pag. 11 1.1.3.1 Le comunità per minori in Italia pag. 13 1.1.3.2 I minori ospitati: ragioni dell’allontanamento e caratteristiche della popolazione pag. 19 1.1.3.3 La situazione del Comune di Roma pag. 23 1.1.4 Vincoli giuridici e regolamentativi pag. 27 1.1.5 Comunità e istituti per minori pag. 29 1.1.5.1 L’istituto per minori come istituzione totale pag. 31 1.1.5.2 La deprivazione da istituzionalizzazione pag. 32 1.1.5.3 Principali differenze fra istituti e comunità per minori pag. 34 1.1.6 Aspetti critici pag. 36 1.1.7 Criteri per la valutazione pag. 38 1.2 La letteratura psico-sociale sul fenomeno pag. 42 1.2.1 Studi clinici pag. 42 1.2.2 Studi sociali pag. 45 1.2.3 Studi organizzativi pag. 49 1.2.4 Studi di outcome pag. 53 1.2.5 Aree di sviluppo teorico pag. 56 1.2.6 Aree di sviluppo metodologico pag. 57 1.3 Le sfide dell’approccio alle comunità per minori pag. 58 CAPITOLO 2: LA PSICOLOGIA CULTURALE DELLE ORGANIZZAZIONI, DEI GRUPPI E DELLA FAMIGLIA pag.