Chapitre 1 : Introduction

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Full Book PDF Download

’ Edited by GILL RYE and MICHAEL WORTON Women’s writing in contemporary France New writers, new literatures in the s Manchester University Press Manchester and New York distributed exclusively in the USA by Palgrave Copyright © Manchester University Press While copyright in the volume as a whole is vested in Manchester University Press, copyright in individual chapters belongs to their respective authors. This electronic version has been made freely available under a Creative Commons (CC-BY-NC-ND) licence, which permits non-commercial use, distribution and reproduction provided the author(s) and Manchester University Press are fully cited and no modifications or adaptations are made. Details of the licence can be viewed at https://creativecommons.org/licenses/ by-nc-nd/3.0/ Published by Manchester University Press Oxford Road, Manchester M NR, UK and Room , Fifth Avenue, New York, ,USA www.manchesteruniversitypress.co.uk British Library Cataloguing-in-Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Library of Congress Cataloging-in-Publication Data applied for hardback paperback First published Typeset in ./pt Bulmer by Servis Filmsetting Ltd, Manchester Printed in Great Britain by Biddles Ltd, Guildford and King’s Lynn Contributors vii Acknowledgements x Introduction Gill Rye and Michael Worton I Rewriting the past Louise L. Lambrichs: trauma, dream and narrative Victoria Best Evermore or nevermore? Memory and identity in Marie Redonnet’s fiction of the s -

Prix Littéraires Mai 2018 FONDATION PRINCE PIERRE

FONDATION PRINCE PIERRE DE MONACO Prix Littéraires mai 2018 FONDATION PRINCE PIERRE 4, boulevard des Moulins MC 98000 MONACO Tél. : + 377 98 98 85 15 Fax : + 377 93 50 66 94 www.fondationprincepierre.mc Secrétaire général Jean-Charles Curau Secrétaire général adjoint Françoise Gamerdinger Trésorier Carole Laugier Prix Littéraires Françoise Gamerdinger Tél. : +377 98 98 85 15 [email protected] Communication Emmanuelle Xhrouet Tél. : + 377 98 98 21 49 [email protected] Marie-Line Pastorelli-Scalart Tél : + 377 98 98 20 83 [email protected] Régie générale Josiane Debieuvre Tél. : + 377 98 98 86 34 [email protected] Relations presse Direction de la Communication Jean-Pierre Doria 10, quai Antoine Ier - MC 98000 Monaco Tél. : +377 98 98 22 02 Fax : +377 98 98 22 15 [email protected] Service de presse des Prix Littéraires Brigitte de Roquemaurel rue de Belle-Vue, 64 1000 - Bruxelles Belgique Tél. : +32 471 687 349 +33 (0)6 84 21 09 06 [email protected] La Fondation Prince Pierre de Monaco fut créée le 17 février 1966 par le Prince Rainier III en hommage à la mémoire de Son père, grand protecteur des Lettres et des Arts. Aujourd’hui présidée par Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre, la Fondation a pour vocation de favoriser la création contemporaine dans les domaines littéraire, musical et artistique. LE PRIX LITTÉRAIRE Créé en 1951, le Prix Littéraire Prince Pierre de Monaco honore chaque année, sur proposi- tion du Conseil Littéraire, un écrivain d’expression française de renom pour l’ensemble de son œuvre. Il est doté d’un prix de 25 000 euros. -

Catalogue 2013

AVEC LA PARTICIPATION DE Les grands thèmes du festival 2011 SOMMAIRE P. 4 LE FESTIVAL ÉTONNANTS VOYAGEURS P. 41 LES RENDEZ-VOUS P. 7 ÉDITORIAL DE RENÉ COUANAU, P. 42 LE CAFÉ LITTÉRAIRE MAIRE DE SAINT-MALO ET DÉPUTÉ D’ILLE-ET-VILAINE P. 43 LES AUTRES RENCONTRES ET DE MICHEL LE BRIS, PRÉSIDENT D’ÉTONNANTS VOYAGEURS P. 46 AU RENDEZ-VOUS DES VOYAGEURS P. 8 ILS SOUTIENNENT LE FESTIVAL P. 54 L’AVENTURE MARITIME P. 58 BESOIN DE POÈME P. 11 LES GRANDS THÈMES DU FESTIVAL P. 60 LA MAISON DE L’IMAGINAIRE P. 64 UN FESTIVAL DE LA JEUNESSE P.12 LE MONDE EST UN ROMAN P. 70 SCÈNES ET SOIRÉES P. 14 L’AFRIQUE QUI VIENT P. 73 LECTURES P. 22 L’AMÉRIQUE EST UNE LÉGENDE P. 74 EXPOSITIONS P. 30 L’AFRIQUE COMMENT ÇA S’ÉCRIT ? PAR GILLES HEURÉ DE TÉLÉRAMA P. 34 FICTIONNER LE MONDE P. 78 DICO DES FILMS P. 95 DICO DES INVITÉS P. 120 ÉTONNANTS VOYAGEURS, QUI SOMMES-NOUS ? P. 122 INFORMATIONS PRATIQUES COUVERTURE : © Vigilism (vigilism.com) – Ikiré Jones (ikirejones.com) p 3 UN FESTIVAL DIFFÉRENT Différent dans ses formes : un festival, pas un salon. Différent dans son projet : depuis 1990, ni festival « généra- liste » ni festival d’un « genre », mais l’affirmation d’une idée. Qui vaut pour toute la littérature : le souci de dire le monde. Parti en quête des petits-enfants de Stevenson et de Conrad, le festival s’est découvert d’année en année une famille plus vaste, des cousins, des complices dans tous les genres et sous toutes les latitudes, partageant le même désir de se frotter par le récit aux beautés comme aux urgences du monde. -

Le Printemps Du Livre De Cassis La MEVA Hôtel Martin Sauveur - 4 Rue Séverin Icard -13260 Cassis Tél

Printemps du livre Cassis du 30 mai au 2 juin avec la participation de nombreux écrivains : Tahar Ben Jelloun Serge Joncour Régis Wargnier Alexandre Jardin Vanessa Schneider Pierre Palmade Cali Arnaud Le Guerne Pierre Ducrozet Elizabeth Tchoungui Eric Emmanuel Schmitt Laurent Seksik Jean-Jacques Annaud Olivier Pourriol Serge Moati Luciano Melis Rudy Ricciotti Rencontres Littéraires conçues et animées par Patrick POIVRE D’ARVOR et Marc Fourny VENDREDI 31 MAI À 11H30 Cour d’Honneur de la Mairie de Cassis INAUGURATION par Danielle Milon, Maire de Cassis Officier de la Légion d’Honneur Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence Vice-Présidente du Conseil Départemental En présence des écrivains invités et de nombreuses personnalités. 11h30 à 12h00 : Jazz avec «Le Trio Tenderly» EXPOSITION D’UNE COLLECTION PRIVÉE DE PEINTURES aux Salles Voûtées de la Mairie des œuvres de Jean Peter TRIPP «Au commencement était le verbe...» du 30 Mai au 10 Juin 2019 inclus Printemps du livre Cassis du 30 mai au 2 juin Le Printemps du Livre de Cassis, créé en 1986 par Danielle Milon, fête ses trente et un ans cette année. Il conjugue littérature, musique, arts plastiques, photographie et cinéma. Cette véritable fête de l’écriture se déclinera cette année encore sur un week-end de quatre jours, pour le week-end de l’Ascension, dans le cadre magique de l’amphithéâtre de la Fondation Camargo. A l’occasion du Printemps du Livre de Cassis, création d’une étiquette spéciale par Nicolas Bontoux Bodin, Château de Fontblanche. Retour en images sur l’édition -

VELIKA NAGRADA FRANCOSKE AKADEMIJE ZA ROMAN (Grand Prix Du Roman De L'académie Française) Je Bila Ustanovljena Leta 1914

VELIKA NAGRADA FRANCOSKE AKADEMIJE ZA ROMAN (Grand Prix du roman de l'Académie Française) je bila ustanovljena leta 1914. Literarno nagrado podeljuje Francoska akademija. Hkrati s to nagrado, ki jo podelijo v oktobru, tradicionalno odprejo vrata za podeljevanje francoskih literarnih nagrad. Nagrajene knjige, ki jih imamo v naši knjižnični zbirki, so označene debelejše: 2020 Étienne de Montety LA GRANDE ÉRIUM 2019 Laurent Binet CIVILIZATIONS 2018 Camille Pascal L'ÉTÉ DES QUATRE ROIS 2017 Daniel Rondeau MÉCANIQUES DU CHAOS 2016 Adelaïde de Clermont-Tonnerre LE DERNIER DES NÔTRES 2015 Hédi Kaddour LES PRÉPONDÉRANTS Boualem Sansal 2084: LA FIN DU MONDE 2014 Adrien Bosc CONSTELLATION 2013 Christophe Ono-dit-Biot PLONGER 2012 Joël Dicker LA VÉRITÉ SUR L'AFFAIRE HARRY QUEBERT (Resnica o aferi Harry Quebert, 2015) 2011 Sorj Chalandon RETOUR À KILLYBEGS 2010 Éric Faye NAGASAKI 2009 Pierre Michon LES ONZE 2008 Marc Bressant LA DERNIÈRE CONFÉRENCE 2007 Vassilis Alexakis AP. J.-C. 2006 Jonathan Littell LES BIENVEILLANTES (Sojenice, 2010) 2005 Henriette Jelinek LE DESTIN DE IOURI VORONINE 2004 Bernard du Boucheron COURT SERPENT 2003 Jean-Noël Pancrazi TOUT EST PASSÉ SI VITE 2002 Marie Ferranti LA PRINCESSE DE MANTOUE 2001 Éric Neuhoff UN BIEN FOU 2000 Pascal Quignard TERRASSE À ROME (Terasa v Rimu, 2001) 1999 François Taillandier ANIELKA 1999 Amélie Nothomb STUPEUR ET TREMBLEMENTS (S strahospoštovanjem, 2001) 1998 Anne Wiazemsky UNE POIGNÉE DE GENS 1997 Patrick Rambaud LA BATAILLE 1996 Calixte Belaya LES HONNEURS PERDUS 1995 Alphonse Boudard MOURIR -

Les Échanges Littéraires Entre Paris Et New York À L'ère De La Globalisation

Les échanges littéraires entre Paris et New York à l’ère de la globalisation Gisèle Sapiro To cite this version: Gisèle Sapiro. Les échanges littéraires entre Paris et New York à l’ère de la globalisation. [Rapport de recherche] Centre européen de sociologie et de science politique/Le MOtif (Observatoire du livre d’Ile-de-France). 2010. hal-01621786 HAL Id: hal-01621786 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01621786 Submitted on 23 Oct 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Gisèle Sapiro Les échanges littéraires entre Paris et New York à l’ère de la globalisation Centre européen de sociologie et de science politique avril 2010 Cette enquête a été réalisée par Gisèle Sapiro Avec la collaboration de : Cécile Balayer (doctorante EHESS-CSE, attachée de recherche) Mauricio Bustamante (doctorant EHESS-CSE, attaché de recherche) Kathryn Kleppinger (doctorante NYU-IFS, invitée à l’ENS) Elle a été menée au Centre de sociologie européenne, devenu depuis 2010 une équipe au sein du Centre européen de sociologie et de science politique (Université Paris-Panthéon- Sorbonne/CNRS/EHESS). Elle a été réalisée avec le concours du MOTif (Observatoire du livre et de l’écrit en Ile-de- France), qui a financé la construction et l’exploitation de la base de données des traductions du français en anglais et une partie de l’enquête qualitative. -

Anniversaire Du Grand Prix Du Roman

100e ANNIVERSAIRE DU GRAND PRIX DU ROMAN DOSSIER DE PRESSE Académie française Contact : 23, quai de Conti Secrétariat de l’Académie française 75006 Paris tél : 01-44-41-43-00 www.academie-francaise.fr [email protected] SOMMAIRE § PETIT HISTORIQUE Ø La création p. 3 Ø Les particularités des premiers prix et leur empreinte p. 3 Ø Délibérations et attribution du prix de 1915 à 1960 p. 4 Ø L’organisation des années 1960 p. 5 Ø Le règlement de 1984 p. 6 Ø Règles et usage des règles de 1985 à nos jours p. 7 Encadré : Le Prix du roman en quelques dates p. 7 § L’ATTRIBUTION ACTUELLE DU GRAND PRIX DU ROMAN p. 8 Encadré : Définition, règlement, modalités de vote p. 9 § LES CENT DEUX LAURÉATS Ø Palmarès p. 10 Ø Destinées académiques p. 13 Ø Autres récompenses littéraires des lauréats p. 14 Ø Quelques particularités (Prix Nobel, âge des lauréats, répartition homme/femme, premiers romans, nationalité des lauréats) p. 16 DATES À RETENIR § Attribution du Grand Prix du roman du centenaire : le jeudi 29 octobre 2015 § Table ronde sur l’histoire du Prix à la Fondation Singer-Polignac : le mardi 20 octobre 2015. PETIT HISTORIQUE Ø La création Le Prix du roman de l’Académie française, dont le projet de création date de mars 1914, a été décerné pour la première fois en juillet 1915. Pareilles dates seraient très surprenantes si elles ne résultaient d’un processus antérieur. Il faut remonter quatre à cinq ans plus tôt. À ce moment-là, l’Académie française vient de bénéficier de deux legs importants (les legs Charruau et Broquette- Gonin) dont les revenus sont en tout ou partie librement disponibles. -

Novembre 2018.Pdf

Éric Fosse Hervé et Éva Valentin Librairie Fosse Librairie Walden Expert cne Expert fnepsa 12 rue Puvis de Chavannes 9 rue de la bretonnerie 75017 Paris 45000 Orléans 01 40 54 79 75 09 54 22 34 75 06 10 61 09 74 06 74 25 29 79 [email protected] [email protected] Les livres peuvent être réservés en appelant indifféremment l'un ou l'autre des libraires. Les factures seront en revanche éditées par chacun, et vous pourrez donc recevoir une ou deux factures, selon votre commande. Les commandes seront enregistrées dans l'ordre strict de réception des appels. Pour plus de commodités et afin de vous économiser des frais de ports, les ou- vrages seront expédiés ensemble ; ils sont visibles, à partir du lundi 5 novembre, sur rendez-vous, au 12 rue Puvis de Chavannes, à la Librairie Fosse. Conditions de vente conformes aux usages de la Librairie ancienne et mo- derne. Les prix indiqués sont nets, le port en sus, à la charge de l'acheteur. Batailles pour le Goncourt 1903 ~ 2017 Les citations mises en exergue au fil des pages sont extraites, sauf mention contraire, de l'ouvrage de Pierre Assouline, Du côté de chez Drouant, cent dix ans de vie littéraire chez les Goncourt (Paris, Gallimard / France Culture, 2013). Nous remercions l'auteur pour son aimable autorisation. Ce logotype précède les citations L'ouvrage avait paru à l'occasion d'une série diffusée sur France Culture à l'été 2013 de "six missions sur la vie littéraire en France au XXe siècle vue à travers les débats de la Société littéraire des Goncourt chargée chaque année de décerner le prix qui porte son nom. -

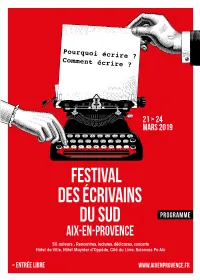

21 > 24 MARS 2019

Pourquoi écrire ? Comment écrire ? 21 > 24 MARS 2019 PROGRAMME 50 auteurs Rencontres, lectures, dédicaces, concerts Hôtel de Ville, Hôtel Maynier d’Oppède, Cité du Livre, Sciences Po Aix WWW.AIXENPROVENCE.FR “ Pourquoi écrire ? Comment écrire ? ” Pourquoi écrire ? Pour dire, clamer, proférer, partager. L’acte d’écrire est au bout de la parole comme le geste est au bout de la main. Il y a tant de raisons Mais aussi retenir, garder, protéger, comprendre. et de manières d’écrire Organiser le chaos. Mettre l’indicible en musique et les étoiles à la portée du cœur. Comment écrire ? « Pourquoi écrire ? Comment écrire ? », Le thème Avec ce que l’on veut et ce que l’on est. Les formes de cette nouvelle édition du Festival des Écrivains d’expression nous ressemblent, elles sont infinies. du Sud donne libre cours à la réflexion. L’action d’écrire est si personnelle, et il existe tant de personnalités. Paule CONSTANT Écrire est un acte d’expression et de liberté. Un acte de l'académie Goncourt de transmission et de mémoire. Pour certains, un Présidente du Centre des Ecrivains du Sud acte de création et de délivrance. L’écriture, c’est aussi un apprentissage qui, avec la lecture, constitue la base de l’enseignement dans nos écoles. JEUDI 21 MARS Pourquoi écrire ? Commente écrire ? Chacun a sa SOIRÉE D'OUVERTURE DU FESTIVAL réponse, mais les écrivains qui vont faire vivre cette nouvelle édition sauront - j’en suis certaine - nous Cité du Livre, apporter leur éclairage sur ces questions. Amphithéâtre de la Verrière LECTURE 18h30 Maryse Joissains Masini Maire d’Aix-en-Provence “ Une brève histoire de l’écriture ” Lecture d’extraits de grands textes de la littérature Président du conseil de territoire du Pays d’Aix par le comédien Christophe Malavoy. -

ANS Printemps Du Livre Cassis Du 19 Au 21 Mai 2018

30 ANS Printemps du livre Cassis du 19 au 21 mai 2018 avec la participation 30 de nombreux écrivains : Boris Cyrulnik ANS Annie Duperey Grégoire Delacourt Christian Carion Mazarine Pingeot Cali Vladimir Fédorovski Xavier De Moulins Jérôme Clément Dan Franck Christine Orban David Foenkinos Jean-Noël Pancrazi Valérie Perrin François-Henri Deserable Claire Berest Diane Ducret Rencontres Littéraires animées par Patrick POIVRE D’ARVOR et Marc Fourny ww SAMEDI 19 MAI À 11H30 Cour d’Honneur de la Mairie de Cassis INAUGURATION par Danielle Milon, Maire de Cassis, Vice-Présidente du Conseil Départemental, Présidente de Bouches-du-Rhône Tourisme, Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, En présence des écrivains invités et de nombreuses personnalités. 11h30 à 12h00 : Jazz avec «Le Trio Tenderly» EXPOSITION D’UNE COLLECTION PRIVÉE aux Salles Voûtées de la Mairie « Passion de Peintres, la Provence aux couleurs de l’amour » du 19 Mai au 27 Mai 2018 inclus FERRARI, GUINDON, Louis AUDIBERT, Marius HURARD, J.M. BERTHET …. Printemps du livre Cassis du 19 au 21 mai 2018 Le Printemps du Livre de Cassis, créé en 1986 par Danielle Milon, fête ses trente ans cette année. Il conjugue littérature, musique, arts plastiques, photographie et cinéma. Cette véritable fête de l’écriture se déclinera cette année encore sur un week-end de trois jours, pour Pentecôte, dans le cadre magique de l’amphithéâtre de la Fondation Camargo où les écrivains seront peu à peu amenés à dévoiler leur processus littéraire, à se révéler à leurs lecteurs, à dialoguer avec eux. A l’occasion du Printemps du Livre de Cassis, création d’une étiquette spéciale par Nicolas Bontoux Bodin, Château de Fontblanche. -

Prix Goncourt -- Britannica Online Encyclopedia

10/10/2017 Prix Goncourt -- Britannica Online Encyclopedia Prix Goncourt Prix Goncourt, French literary prize, one of the most important in France. It was �rst conceived in 1867 by the brothers Edmond and Jules de Goncourt, authors of Journals, and created in 1903 by a bequest of Edmond that established the Académie Goncourt, a literary society of 10 members (none of whom may also be a member of the Académie Française) whose chief duty is to select the winner. Along with a now-nominal monetary award, the prize confers recognition on the author of an outstanding work of imaginative prose each year; novels are preferred. The prize is awarded each November. Among the writers who have won the Prix Goncourt are Marcel Proust, André Malraux, Elsa Triolet, Simone de Beauvoir, Romain Gary, André Schwarz-Bart, Michel Tournier, and Marguerite Duras. Marie Ndiaye, winner of the 2009 Prix Winners of the Prix Goncourt are listed in the table. Goncourt. Martin Bureau—AFP/Getty Images Prix Goncourt year title author 1903 Force ennemie John-Antoine Nau 1904 La Maternelle Léon Frapié 1905 Les Civilisés Claude Farrère 1906 Dingley, l’illustre écrivain Jérôme and Jean Tharaud 1907 Terres lorraines Emile Moselly 1908 Ecrit sur l’eau Francis de Miomandre 1909 En France Marius-Ary Leblond 1910 De Goupil à Margot Louis Pergaud 1911 Monsieur des Lourdines Alphonse de Chateaubriant 1912 Les Filles de la pluie André Savignon 1913 Le Peuple de la mer Marc Elder 1914 L’Appel du sol Adrien Bertrand https://www.britannica.com/print/article/477413 1/5 10/10/2017 Prix -

Dossier De Presse 1/39

Festival du livre de Nice 3 au 5 juin 2016 dossier de presse 1/39 DOSSIER DE PRESSE Festival du livre de Nice 3 au 5 juin 2016 dossier de presse 2/39 Contacts Ville de Nice Mairie de Nice 5, rue de l’Hôtel-de-Ville 06364 Nice Cedex 4 www.nice.fr Contacts Presse Information Grand Public Paris Accueil Ville de Nice Festival du Livre Léa Ouzan & 04 97 13 20 00 Attachée de presse Comité de pilotage Tél. 01 40 71 04 44 / 06 14 44 34 90 Jean-Luc Gag [email protected] Olivier-Henri Sambucchi Nice Direction artistique Jennifer Moreau Franz-Olivier Giesbert Attachée de Presse Tél. 04 97 13 22 37 Conseiller spécial [email protected] Sylvie Samuel Tél. 01 40 71 04 44 / 06 07 320 620 Lien presse : [email protected] www.lefestivaldulivredenice.com Conception-rédaction Xavier Houssin Sylvie Samuel Contacts Organisation MPO 23, avenue Jean-Médecin 06000 Nice Tél. 04 92 07 86 60 [email protected] www.mpocom.com Commissariat général Relations auteurs : Christian Giraud Communication : Stéphane Corsia Programmation : Frédéric Garnier Festival du livre de Nice 3 au 5 juin 2016 dossier de presse 3/39 SommairE 21ème édition du FESTIVAL du livre dE niCE Sommaire Éditos 4 Le Président du Festival 5 Une 21ème édition sous la présidence de Jean-Christophe Rufin Cinq questions au Président Questions académiques Le Festival du Livre de Nice 2016 8 21ème édition Thème 2016 9 Leçons d’histoires Parmi toutes les rencontres de leçons d’histoires Littérature générale 10 Écrivaines à Nice HJ Lim, la note sensible du festival Delphine de Vigan à la question