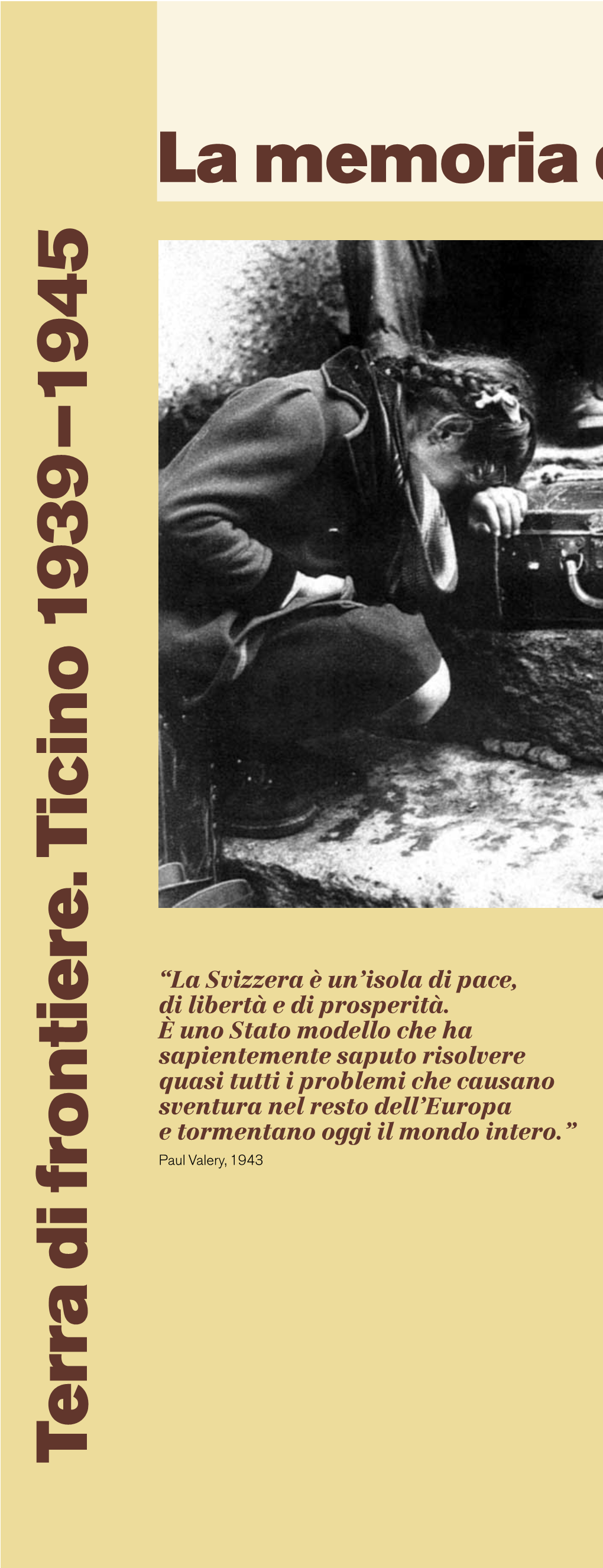

La Svizzera È Un'isola Di Pace, Di Libertà E Di

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Aerodrome Chart 18 NOV 2010

2010-10-19-lsza ad 2.24.1-1-CH1903.ai 19.10.2010 09:18:35 18 NOV 2010 AIP SWITZERLAND LSZA AD 2.24.1 - 1 Aerodrome Chart 18 NOV 2010 WGS-84 ELEV ft 008° 55’ ARP 46° 00’ 13” N / 008° 54’ 37’’ E 915 01 45° 59’ 58” N / 008° 54’ 30’’ E 896 N THR 19 46° 00’ 30” N / 008° 54’ 45’’ E 915 RWY LGT ALS RTHL RTIL VASIS RTZL RCLL REDL YCZ RENL 10 ft AGL PAPI 4.17° (3 m) MEHT 7.50 m 01 - - 450 m PAPI 6.00° MEHT 15.85 m SALS LIH 360 m RLLS* SALS 19 PAPI 4.17° - 450 m 360 m MEHT 7.50 m LIH Turn pad Vedeggio *RLLS follows circling Charlie track RENL TWY LGT EDGE TWY L, M, and N RTHL 19 RTIL 10 ft AGL (3 m) YCZ 450 m PAPI 4.17° HLDG POINT Z Z ACFT PRKG LSZA AD 2.24.2-1 GRASS PRKG ZULU HLDG POINT N 92 ft AGL (28 m) HEL H 4 N PRKG H 3 H 83 ft AGL 2 H (25 m) 1 ASPH 1350 x 30 m Hangar L H MAINT AIRPORT BDRY 83 ft AGL Surface Hangar (25 m) L APRON BDRY Apron ASPH HLDG POINT L TWY ASPH / GRASS MET HLDG POINT M AIS TWR M For steep APCH PROC only C HLDG POINT A 40 ft AGL HLDG POINT S PAPI (12 m) 6° S 33 ft AGL (10 m) GP / DME PAPI YCZ 450 m 4.17° GRASS PRKG SIERRA 01 50 ft AGL 46° (15 m) 46° RTHL 00’ 00’ RTIL RENL Vedeggio CWY 60 x 150 m 1:7500 Public road 100 0 100 200 300 400 m COR: RWY LGT, ALS, AD BDRY, Layout 008° 55’ SKYGUIDE, CH-8602 WANGEN BEI DUBENDORF AMDT 012 2010 18 NOV 2010 LSZA AD 2.24.1 - 2 AIP SWITZERLAND 18 NOV 2010 THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK AMDT 012 2010 SKYGUIDE, CH-8602 WANGEN BEI DUBENDORF 16 JUL 2009 AIP SWITZERLAND LSZA AD 2.24.10 - 1 16 JUL 2009 SKYGUIDE, CH-8602 WANGEN BEI DUBENDORF REISSUE 2009 16 JUL 2009 LSZA AD 2.24.10 - 2 -

Piano Zone Biglietti E Abbonamenti 2021

Comunità tariffale Arcobaleno – Piano delle zone arcobaleno.ch – [email protected] per il passo per Geirett/Luzzone per Göschenen - Erstfeld del Lucomagno Predelp Carì per Thusis - Coira per il passo S. Gottardo Altanca Campo (Blenio) S. Bernardino (Paese) Lurengo Osco Campello Quinto Ghirone 251 Airolo Mairengo 243 Pian S. Giacomo Bedretto Fontana Varenzo 241 Olivone Tortengo Calpiogna Mesocco per il passo All’Acqua Piotta Ambrì Tengia 25 della Novena Aquila 245 244 Fiesso Rossura Ponto Soazza Nante Rodi Polmengo Valentino 24 Dangio per Arth-Goldau - Zurigo/Lucerna Fusio Prato Faido 250 (Leventina) 242 Castro 331 33 Piano Chiggiogna Torre Cabbiolo Mogno 240 Augio Rossa S. Carlo di Peccia Dalpe Prugiasco Lostallo 332 Peccia Lottigna Lavorgo 222 Sorte Menzonio Broglio Sornico Sonogno Calonico 23 S. Domenica Prato Leontica Roseto 330 Cama Brontallo 230 Acquarossa 212 Frasco Corzoneso Cauco Foroglio Nivo Giornico Verdabbio Mondada Cavergno 326 Dongio 231 S. Maria Leggia Bignasco Bosco Gurin Gerra (Verz.) Chironico Ludiano Motto (Blenio) 221 322 Sobrio Selma 32 Semione Malvaglia 22 Grono Collinasca Someo Bodio Arvigo Cevio Brione (Verz.) Buseno Personico Pollegio Loderio Cerentino Linescio Riveo Giumaglio Roveredo (GR) Coglio Campo (V.Mag.) 325 Osogna 213 320 Biasca 21 Lodano Lavertezzo 220 Cresciano S. Vittore Cimalmotto 324 Maggia Iragna Moghegno Lodrino Claro 210 Lumino Vergeletto Gresso Aurigeno Gordevio Corippo Vogorno Berzona (Verzasca) Prosito 312 Preonzo 323 31 311 Castione Comologno Russo Berzona Cresmino Avegno Mergoscia Contra Gordemo Gnosca Ponte Locarno Gorduno Spruga Crana Mosogno Loco Brolla Orselina 20 Arbedo Verscio Monti Medoscio Carasso S. Martino Brione Bellinzona Intragna Tegna Gerra Camedo Borgnone Verdasio Minusio s. -

Programma Di Sviluppo Medio Malcantone

COMMISSIONE DI STUDIO FUSIONE, AGGREGAZIONE COLLABORAZIONE Comuni di ASTANO, BEDIGLIORA, CURIO, MIGLIEGLIA, NOVAGGIO PROGRAMMA DI SVILUPPO STUDIO DI BASE, OBIETTIVI, SCHEDE PROGRAMMATICHE E DI COORDINAMENTO DI PIANO DIRETTORE, PROGETTI PARTE 1: Analisi della situazione SSede : Agno SSegretariato : Viale Reina 9 - 6982 Agno Tel. 091 / 605 36 49 - Fax 091 / 604 56 49 BBanca : Banca dello Stato del Canton Ticino Agenzia di Agno cc n° 18839 CEP EE-mail : [email protected] Ing Daniele Ryser Agno, gennaio 2001 La Commissione di studio sulla fusione, aggregazione o collaborazione dei Comuni di Astano, Bedigliora, Curio, Miglieglia e Novaggio è stata costituita con decisione dei Municipi interessati il 9 giugno 1998. Scopo della Commissione è quello di esaminare le possibilità di fusione, aggregazione o collaborazione tra i Comuni interessati. Dopo una riflessione iniziale su come impostare il proprio lavoro, la Commissione ha deciso di adottare il seguente schema: S conoscenza della propria situazione in un ottica comprensoriale S definizione dei punti forti e deboli del comprensorio aia a livello socioeconomico che territoriale S elaborazione di obiettivi di sviluppo futuro comuni ai 5 enti locali interessati S elaborazione di proposte di scenari possibili di collaborazione, aggregazione o fusione. Gli attori diretti che hanno partecipato all’allestimento di questo Programma di sviluppo del Medio Malcantone nel periodo 1998-2001 sono: Comune di Astano Stefano Calligari, Graziano Morandi Comune di Bedigliora Athos Simonetti, Luca Ferretti, Marco Piattini Comune di Curio Gianluca Ballerini, Eliano Avanzini, Jean Patrick Jaccard Comune di Miglieglia Marco Marcozzi, Romano Ferretti Comune di Novaggio Marcel Ansermet, Giuseppe Giulieri L’Associazione dei Comuni, Regione Malcantone ha assicurato il lavoro di coordinamento tra i vari attori oltre che ad aver elaborato il presente documento. -

0.818.694.54 Accordo Tra Il Governo Svizzero E Il Governo Italiano Concernente La Traslazione Di Salme Nel Traffico Locale Di Confine

Testo originale 0.818.694.54 Accordo tra il Governo svizzero e il Governo italiano concernente la traslazione di salme nel traffico locale di confine Tra la Legazione di Svizzera a Roma e il Ministero italiano degli affari esteri ha avuto luogo in data 11 aprile/14 maggio 1951 uno scambio di note relativo alla traslazione di salme nel traffico locale di confine. La nota svizzera è del seguente tenore: 1. La Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri con- chiusa a Berlino il 10 febbraio 19371 alla quale hanno aderito tanto l’Italia quanto la Svizzera, prevede all’articolo 10 che le sue disposizioni non si ap- plicano al trasporto dei cadaveri nel traffico locale di confine. I due Governi decidono di adottare in proposito la seguente procedura: 2. Il traffico locale di confine comprende nella fattispecie una zona sita dall’una e dall’altra parte della frontiera italo-svizzera che si estende per circa 10 km dalla frontiera stessa; la procedura per il trasporto dei cadaveri, nell’ambito delle due zone, si applica alle località comprese negli elenchi allegati. 3. I lascia-passare per cadaveri sono rilasciati, da parte svizzera, dalle autorità cantonali e, da parte italiana, dalle autorità provinciali. In Svizzera le autorità competenti sono, per il Cantone dei Grigioni, i com- missariati distrettuali, per il Canton Ticino, le autorità comunali e per il Canton Vallese, la polizia cantonale. In Italia le autorità competenti sono i Prefetti delle Provincie di Como, Va- rese, Sondrio, Novara e il Commissario di Governo della Regione Trentino- Alto Adige2. 4. I lascia-passare per cadaveri non dovranno più essere muniti dell’autentica- zione delle firme. -

Scheda Canobbio

CANOBBIO Altitudine (m s.l.m.): 400 Piramide delle età, secondo il sesso Elezione del Gran Consiglio 2019: schede Superficie (km2): 1,28 2 Densità popolazione (ab./km ): 1.809,38 Uomini PLR: 16,5% PS: 10,8% Municipali: 7 Donne LEGA: 15,9% SSI: 18,9% Consiglieri comunali: 29 PPD: 24,3% Altri: 13,6% Regione: Luganese 90 e + 80-89 Distretto: Lugano 70-79 Carattere urbano: agglomerato di 60-69 Lugano, comune-nucleo principale 50-59 Riferimento cartina: 30 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2520 1510 5 05 10152025 % Tasso di partecipazione: 65,5% Aziende, secondo la classe dimensionale (in addetti) % Meno di 5 Da 5 a meno di 10 Da 10 a meno di 50 50 e più 73,1 17,3 8,3 1,3 Ass. In % Ass. In % Popolazione 2.316 100,0 Aziende 156 100,0 Uomini 1.135 49,0 Settore primario 1 0,6 Donne 1.181 51,0 Settore secondario 23 14,7 Settore terziario 132 84,6 Svizzeri 1.689 72,9 Stranieri 627 27,1 Addetti 945 100,0 Settore primario 1 0,1 0-19 anni 440 19,0 Settore secondario 106 11,2 20-64 anni 1.410 60,9 Settore terziario 838 88,7 65 e più anni 466 20,1 Uomini 526 55,7 Celibi/nubili 1.044 45,1 Donne 419 44,3 Coniugati 1.003 43,3 Divorziati 152 6,6 Settore alberghiero Vedovi 117 5,1 Stabilimenti – ... Pernottamenti e tasso di occupazione – ... Nascite 24 ... Finanze pubbliche Edifici esclusivamente abitativi 414 100,0 Moltiplicatore d'imposta 78 .. -

Vini Ticinesi Sempre Ai Vertici Nazionali

Vini ticinesi sempre ai vertici nazionali Ancora una volta i vini ticinesi hanno ottenuto un risultato di assoluto prestigio fuori dai confini cantonali. Venerdì 23 ottobre a Berna, due Merlot della Zamberlani Vini SA di Piotta hanno conquistato il primo e il secondo posto nella categoria Merlot al “Grand Prix du Vin Suisse 2009 ”. Il risultato è ancora più eclatante se si considera che tra i 6 nominati per la finalissima, erano presenti altre due etichette ticinesi. Il livello d’eccellenza raggiunto dalla viti-vinicoltura cantonale è confermato dalle 8 medaglie d’oro e dalle 17 d’argento assegnate ai vini di casa nostra da una giuria attenta e competente. Alla terza edizione del Grand Prix du Vin Suisse - il concorso più importante riservato ai vini svizzeri, organizzato dalla rivista Vinum e dall’associazione Vinea - hanno partecipato 2.117 etichette suddivise in 11 categorie; un vero e proprio record! Le soddisfazioni ticinesi sono giunte ancora una volta nella categoria “Merlot”; tra tutti i vini presentati al concorso, sei hanno conquistato la finalissima: “Choix” Merlot 2005, Zamberlani Vini, Piotta ; “Il Querceto” Merlot Barrique 2007, Terreni alla Maggia, Ascona; “La Roca” Merlot 2007, Zamberlani Vini, Piotta; “Merlot Riserva” Tenimento dell’Ör 2007, Agriloro, Arzo accompagnati dai romandi “Clos de la George” Merlot 2006, Hammel, Rolle; “Merlot Les Coteaux de Sierre” 2007, Cave Colline de Daval, Sierre;. Il verdetto della giuria ha premiato con il primo posto e miglior Merlot svizzero lo “Choix” (affinato 18 mesi in barriques nuove) e con il secondo il “La Roca” (12 mesi in barriques di secondo passaggio). -

Wanderungen (28 Wanderwege)

Wandervorschläge für unsere Hotelgäste CADEMARIO Cademario Höhe 850 m. ü. M. Verbindungen:14 km von Lugano entfernt ca. 15 - 20 Autominuten von Lugano 3 Postauto-Verbindungen (Haltestelle vor dem Hotel Cacciatori) Lugano – Cademario Agno - Cademario-Lisone Magliaso - Novaggio - Breno - Aranno - Cademario Cademario zählt durch seine herrlichen Kastanienhaine und wunderbaren Ausblicke zu den schönsten Ausganspunkten für unvergessliche Höhenwanderungen (28 Wanderwege). Cademario ist der einzige Kurort des Südtessins in der Höhenlage zwischen 850 und 900 m. und wurde als Mitglied schweizerischer Klimakurorte aufgenommen (Reizstufe 1 / mittleres Vorgebirgsklima). Die Gemeinde Cademario hat sich in den letzten sechzig Jahren zu einem wichtigenTouristenzentrum entwickelt. Besonders sehenswert ist die Kirche Sant’Ambrogio mit wertvollen Fresken aus dem 15. Jahrhundert. Körperliche Anstrengungen Streckenlänge Höhenunterschied Marschzeit Wandervorschläge Weitere Wandervorschläge Strada Verde Zu den schönsten Wandererlebnissen in der Schweiz zählt die wenig bekannte „Strada verde“ im Malcantone. Diese 40 km lange Rundwanderung führt an typischen Tessiner Dörfer vorbei durch romantische Wald – und Hügellandschaft. 3/5 40 km 11 -13 h (2 -3 Wandertage) Monte Tamaro – Monte Lema Mit der Seilbahn erreicht man zuerst die Alpe Foppa (Restaurant) von wo aus man auf den Monte Tamaro aufsteigt (1961 m). Danach geht man dem felsigen Grat entlang mit prächtigem Rundblick in alle Himmelsrichtungen sowie auf den Luganer- und Langensee, über die Weiden des Gradiccioli bis zur Alpe Agario. Auf den Alpenweiden besteht die Möglichkeit die schottischen Hochlandrinder zu bewundern. Nachdem man den Monte Magno hinter sich gelassen hat, kommt man zum Poncione di Breno. Einen letzten Aufstieg und schon ist man auf dem Monte Lema, auf einer Höhe von 1624 m. -

Scheda Astano

ASTANO Altitudine (m s.l.m.): 636 Piramide delle età, secondo il sesso Elezione del Gran Consiglio 2019: schede Superficie (km2): 3,80 2 Densità popolazione (ab./km ): 78,68 Uomini PLR: 10,9% PS: 15,1% Municipali: 5 Donne LEGA: 19,3% SSI: 25,2% Consiglieri comunali: ...* PPD: 2,5% Altri: 26,9% Regione: Luganese 90 e + 80-89 Distretto: Lugano 70-79 Carattere urbano: agglomerato di 60-69 Lugano, comune della cintura 50-59 Riferimento cartina: 9 40-49 30-39 20-29 10-19 0-9 2520 1510 5 05 10152025 % Tasso di partecipazione: 46,9% Aziende, secondo la classe dimensionale (in addetti) % Meno di 5 Da 5 a meno di 10 Da 10 a meno di 50 50 e più 97,1 2,9 Ass. In % Ass. In % Popolazione 299 100,0 Aziende 34 100,0 Uomini 146 48,8 Settore primario 2 5,9 Donne 153 51,2 Settore secondario 6 17,6 Settore terziario 26 76,5 Svizzeri 256 85,6 Stranieri 43 14,4 Addetti 49 100,0 Settore primario 4 8,2 0-19 anni 48 16,1 Settore secondario 6 12,2 20-64 anni 167 55,9 Settore terziario 39 79,6 65 e più anni 84 28,1 Uomini 31 63,3 Celibi/nubili 108 36,1 Donne 18 36,7 Coniugati 143 47,8 Divorziati 33 11,0 Settore alberghiero Vedovi 15 5,0 Stabilimenti 1 ... Pernottamenti e tasso di occupazione X X Nascite 1 ... Finanze pubbliche Edifici esclusivamente abitativi 261 100,0 Moltiplicatore d'imposta 110 ... Case unifamiliari 204 78,2 Indice di forza finanziaria 67,9 .. -

Scarica Mostri E Leggende Del Luganese

Mostri e leggende del Luganese La Madonna del gatto Maria CavalliniComisetti Fu verso la fine del 1500 che i terrieri di Croglio, mancando alla parrocchia una chiesa dedicata alla Madonna decisero di erigerne una e precisamente nella piccola frazione di Ronco tra Castelrotto e Beride. Dopo aver tracciato l'area per i fondamenti della nuova costruzione sopra un ripiano roccioso del paesello di Ronco, i terrieri dovettero dapprima pensare alla raccolta del materiale; a quell'epoca le pietre da costruzione si cercavano nel sottostante fiume Lisora o nella Tresa. Unico mezzo di trasporto, la gerla: sulle spalle dei portatori. Fu così che i contadini fecero a gara per scendere al fondovalle a cercarvi le belle pietre levigate dai millenni, bianche, bigie, azzurre, venate e striate, lucenti e massicce. Il primo giorno uomini e donne, di buzzo buono e con grande fatica, portarono a Ronco un bel numero di pietre che collocarono sullo spiazzo designato. Ma avvenne che il mattino del giorno seguente, con grande disappunto dei terrieri, le pietre erano scomparse. Non ci fu mezzo di rintracciarle. Quella brava gente pensò a un brutto scherzo. Scesero di nuovo per la loro nobile fatica a raccogliere pietre che allinearono al medesimo posto. Il mattino di poi quelle pure erano misteriosamente sparite. Avviliti e disgustati per quell'indegna commedia pensarono di rivolgersi al parroco e si recarono a Castelrotto a raccontare l'accaduto. Il curato disse alla buona gente di Ronco: "È bene che io sappia quanto accade a proposito delle pietre. Stamane è venuto il padrone della peschiera del Piano a riferirmi una cosa straordinaria: da due giorni su uno spiazzo erboso al limite della strada Regina, stanno ammucchiate in buon ordine belle e grosse pietre di fiume, vigilate da un enorme gatto bianco, mai veduto nei paesi. -

On the Traces of Lugano Bike

2000 2 4 1000 1 5 3 6 0 Km 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 1500 10 3 1 7 9 1000 2 4 8 5 6 500 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 3 4 5 6 1700 1 7 8 9 10 11 1000 12 1314 15 300 Km 0 5 10 15 20 25 30 6 2000 7 5 8 4 9 1000 10 11 12 13 14 15 1 2 3 0 Km 0 5 10 15 20 25 30 35 1200 2 1 5 700 3 4 6 7 8 9 1011 1213 14 15 200 Km 0 5 10 15 20 25 1000 7 5 6 8 9 3 4 3 600 2 2 1 1 200 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 800 3 2 4 2 500 5 1 6 7 8 1 200 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 800 4 3 5 500 2 6 7 1 8 9 1 200 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1200 6 5 700 3 4 7 8 9 10 1 2 2 1 200 Km 0 5 10 15 20 25 30 1200 5 6 9 5 4 7 8 10 12 700 3 11 3 2 2 1 1 200 Km 0 5 10 15 20 25 30 35 1200 3 1 900 2 4 6 2 5 7 600 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 800 6 3 4 5 7 500 2 8 9 1 1 200 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1700 4 5 3 2 1200 1 1 700 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1800 2 3 4 5 8 1100 1 67 9 10 11 12 13 400 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1800 5 6 7 4 8 1300 3 1 2 9 10 1 800 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 1200 5 6 10 4 8 9 11 3 7 12 800 1 2 13 2 1 400 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 600 500 1 1 400 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 2 3 4 5 500 1 300 400 Km 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 2000 2 1 3 4 1100 5 6 7 8 9 10 200 Km 0 5 10 15 20 25 30 2000 2 1 1100 3 4 9 10 5 6 7 8 200 Km 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2 1 3 1100 4 5 6 7 8 9 10 11 200 Km 0 10 20 30 40 50 60 Camorino 2 Losone no 2000 Tici M a Sant’Antonino 1 gg ia 3 1100 4 Ascona 5 Quartino 12 13 Cadenazzo 6 7 8 9 10 11 Magadino Vira 200 (Gambarogno) io gg ede Km 0 10 20 30 40 50 60 LAGO MAGGIORE -

Springer Series in Statistics

Springer Series in Statistics Advisors: P. Bickel, P. Diggle, S. Fienberg, U. Gather, I. Olkin, S. Zeger Springer Series in Statistics Alho/Spencer: Statistical Demography and Forecasting. Andersen/Borgan/Gill/Keiding: Statistical Models Based on Counting Processes. Atkinson/Riani: Robust Diagnostic Regression Analysis. Atkinson/Riani/Cerioli: Exploring Multivariate Data with the Forward Search. Berger: Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, 2nd edition. Borg/Groenen: Modern Multidimensional Scaling: Theory and Applications, 2nd edition. Brockwell/Davis: Time Series: Theory and Methods, 2nd edition. Bucklew: Introduction to Rare Event Simulation. Cappé/Moulines/Rydén: Inference in Hidden Markov Models. Chan/Tong: Chaos: A Statistical Perspective. Chen/Shao/Ibrahim: Monte Carlo Methods in Bayesian Computation. Coles: An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. David/Edwards: Annotated Readings in the History of Statistics. Devroye/Lugosi: Combinatorial Methods in Density Estimation. Efromovich: Nonparametric Curve Estimation: Methods, Theory, and Applications. Eggermont/LaRiccia: Maximum Penalized Likelihood Estimation, Volume I: Density Estimation. Fahrmeir/Tutz: Multivariate Statistical Modelling Based on Generalized Linear Models, 2nd edition. Fan/Yao: Nonlinear Time Series: Nonparametric and Parametric Methods. Farebrother: Fitting Linear Relationships: A History of the Calculus of Observations 1750-1900. Federer: Statistical Design and Analysis for Intercropping Experiments, Volume I: Two Crops. Federer: Statistical Design and Analysis for Intercropping Experiments, Volume II: Three or More Crops. Ferraty/Vieu: Nonparametric Functional Data Analysis: Models, Theory, Applications, and Implementation Ghosh/Ramamoorthi: Bayesian Nonparametrics. Glaz/Naus/Wallenstein: Scan Statistics. Good: Permutation Tests: Parametric and Bootstrap Tests of Hypotheses, 3rd edition. Gouriéroux: ARCH Models and Financial Applications. Gu: Smoothing Spline ANOVA Models. Györfi/Kohler/Krzyz• ak/Walk: A Distribution-Free Theory of Nonparametric Regression. -

Other Spaces Spreads03.Pdf

9 8 9 7 8 6 7 5 6 4 5 3 4 2 3 1 2 INCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER® 14 9 1 Shifter Magazine INCH Number 21: Other Spaces ® 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER 14 8 Editors’ Note . 5. Luis Camnitzer . *6. Sean Raspet . 7. 7 Joanne Greenbaum . .*18 Blithe Riley . 20. Tyler Coburn . 31. Sheela Gowda . 39. Blank Noise . 42. Lise Soskolne . 55. 6 Mariam Suhail . 77. Julia Fish . *89. Dan Levenson . 90. Beate Geissler / Oliver Sann . .102 Alison O’Daniel . .110 Greg Sholette / Agata Craftlove . 115. Jacolby Satterwhite . .126 5 Josh Tonsfeldt . 130. Jeremy Bolen . .138 Kitty Kraus . 140. Tehching Hsieh . .143 * Work by these artists is dispersed throughout the issue . The page number marks the first 4 occurrence of their work . Publisher . SHIFTER Editor . .Sreshta Rit Premnath 3 Editor . .Matthew Metzger Designer . Dan Levenson SHIFTER, Number 21, September, 2013 Shifter is a topical magazine that aims to illuminate and broaden our understanding of the inter- sections between contemporary art, politics and philosophy .The magazine remains malleable and 2 responsive in its form and activities, and represents a diversity of positions and backgrounds in its contributors . shifter-magazine .com shiftermail@gmail .com This issue of SHIFTER was funded by a grant from the Graham Foundation © 2013 SHIFTER 1 INCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 SHIFTER® 14 9 Other Spaces A city square is occupied by hundreds of shouting voices, and transformed 8 by hundreds of sleeping bodies building together a polis for action as well as a home for repose .