IL GIOVANE RODARI Di Pietro Macchione

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Maggio 01/05/2021 53^ COPPA PENNA - ANNULLATA (1.12) Elite E Under 23 156129 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - FRAZ

Pagina 1 di 4 CALENDARIO GARE 26/04/2021 18:54:18 Stagione: 2021 - Dal: 26/04/2021 - Al: 30/06/2021 - Tipo Cal.: ELITE - UNDER 23 NAZ/INT Data Gara maggio 01/05/2021 53^ COPPA PENNA - ANNULLATA (1.12) Elite e Under 23 156129 TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) - FRAZ. PENNA In linea \ strada Codice Gara Nazionale Strada TOSCANA Org.tore 08Z3220 FRACOR INTERNATIONAL A.S.D. 01/05/2021 2° G.P. GENERAL STORE - 1° TROFEO TOYO TIRES (1.12) Elite e Under 23 157328 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VERONA) In linea \ strada Codice Gara Nazionale Strada VENETO Org.tore 03Y3289 BSC TEAM SSD A R.L. 02/05/2021 54° CIRCUITO DEL PORTO - TROFEO ARVEDI (1.2 ME) Elite e Under 23 156130 CREMONA In linea \ strada Codice Gara Internazionale Strada LOMBARDIA Org.tore 02V0080 CLUB CICLISTICO CREMONESE 1891 A.S.DILETTANTISTICA 02/05/2021 7° TROFEO LEARCO GUERRA - ANNULLATA (1.12) Elite e Under 23 156131 BUCINE (AR) - FRAZ. BADIA AGNANO In linea \ strada Codice Gara Nazionale Strada TOSCANA Org.tore 08Z3220 FRACOR INTERNATIONAL A.S.D. 02/05/2021 1° CIRCUITO DI ORSAGO (1.12) Elite e Under 23 158426 ORSAGO In linea \ strada Codice Gara Nazionale Strada VENETO Org.tore 03J0087 SOCIETÀ CICLISTICA VELOCE CLUB ORSAGO A.S.D. 08/05/2021 21° TROFEO MENCI 21°COPPA A.C. CASTIGLIONESE 18°COPPA COMUNE DI CITTÀ DI CASTIGLION FIORENTINO (1.12) Elite e Under 23 156133 CASTIGLION FIORENTINO AREZZO In linea \ strada Codice Gara Nazionale Strada TOSCANA Org.tore 08T3178 G.S. FORTEBRACCIO TOSCANA ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA 09/05/2021 33° GRAN PREMIO INDUSTRIE DEL MARMO (1.2 MU) Under 23 156134 CARRARA In linea \ strada Codice Gara Internazionale Strada TOSCANA Org.tore 08U0713 ASS. -

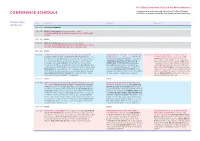

Conference Program

The 15th International Child and the Book Conference Transformation and Continuity: Political and Cultural Changes CONFERENCE SCHEDULE in Children’s Literature from the Past Century to the Present Day Wednesday, TIME SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3 24 March 10:30 – 11:00 WELCOMING CEREMONY 11:00 – 12:00 KEYNOTE Detlef Pech (prerecorded presentation + Q&A) HISTORICAL AWARENESS: CHILDREN, KNOWLEDGE AND CONTEMPORARY HISTORY 12:00 – 12:30 BREAK 12:30 – 13:30 KEYNOTE Daniel Feldman (prerecorded presentation + Q&A) THE CHILD IN TIME: REFUGEE NARRATIVES IN CHILDREN'S BOOKS ABOUT THE 1938 – 39 KINDERTRANSPORT AND 2014 – 17 REFUGEE CRISIS 13:30 – 15:00 BREAK 15:00 – 16:00 SPEAKING THE UNSPEAKABLE: HOLOCAUST IN CHILDREN'S LITERATURE TRAUMA AND (POST) MEMORY – DISPLACEMENT AND 15:00 – 17:00 HISTORICAL AND PATRIOTIC SOCIALIZATION IN DISCUSSION PANEL RELATED TO PRERECORDED PRESENTATIONS (Chair: Elena MIGRATION (Chair: Isaac Willis Larison) LIVE PRESEN- LITERARY EDUCATION (Chair: Marina Balina) LIVE Mara Johnston): Eleanor Johnston (CA) Play and Peril: the Challenges of Ethical TATION Padma Venkatraman (US) The Bridge Home PRESENTATION: Zofia Zasacka: Civil and National Presentation of the Holocaust for Children in "Brundibar" and "The Magician COMBINED WITH DISCUSSION PANEL RELATED TO Values in Adolescents’ Reader Response; Emilya Ohar: of Auschwitz"; Jenna Marie D'Andrea (CA): As I Write You to Be: Enacting a PRERECORDED PRESENTATIONS: Aju Basil James From Myths to Reality: Transforming the Theme of War Pedagogy of Remembrance Through Holocaust Literature; Karen Krasny Where / Isaac Willis Larison: Trauma Versus Happiness: in Contemporary Ukrainian Literature for Children and the Breath Fails: Mourning and Mythic Time in Maurice Sendak‘s Dear Mili.; Irena The Transformation of Migration Stories in Children’s Adolescents; Dorota Michulka: „A Special Relationship”. -

Scarica Il Pdf!

Gianni rodari viaggio in italia MARI, MONTI, FIUMI… TITOLO TRATTO DAL LIBRO Adige (fiume) Il tenore proibito Il libro degli errori Adige (fiume) Un amore a Verona Il gioco dei quattro cantoni Alpe Quaggione Il ragioniere-pesce del Cusio Fra i banchi Alpe Quaggione C’era due volte il barone Lamberto Alpi Tutto il mondo in filastrocca Il secondo libro delle filastrocche Perché i settentrionali chiamano i Alpi Il libro dei perché meridionali col soprannome di «terroni»? Alpi Ferragosto Filastrocche in cielo e in terra Alpi L’Acca in fuga Il libro degli errori Alpi Il dottor Terribilis Tante storie per giocare Alpi Il tenore proibito Il libro degli errori Alpi Ciabattone e Fornaretto Il gioco dei quattro cantoni Alpi Cielo e terra Il gioco dei quattro cantoni Alpi Tutto cominciò con un coccodrillo Gip nel televisore e altre storie in orbita Alpi C’era due volte il barone Lamberto La guerra dei poeti (con molte rime in Alpi Cozie Novelle fatte a macchina «or») Appennini Ferragosto Filastrocche in cielo e in terra Appennini Gelsomino nel paese dei bugiardi Appennini C’era due volte il barone Lamberto Appennini Incontro con i maghi Il libro degli errori Appennino tosco-romagnolo La strega Il libro degli errori Basilicata La mia mucca Fra i banchi Belice (valle) Cielo e terra Il gioco dei quattro cantoni Biedano (torrente) L’affare del secolo Il gioco dei quattro cantoni Brianza Tanti bachi Il Pianeta degli alberi di Natale Calabria Perché l’Italia si chiama «Italia»? Il libro dei perché Crunch! Scrash! ovvero Arrivano i Calabria Novelle fatte a macchina Marziani Campagna Romana C’era due volte il barone Lamberto Campagne vicino a Roma L’anello del pastore Tante storie per giocare Campania Piccoli vagabondi Carso La torta in cielo Cassinate Piccoli vagabondi Catinaccio Il tenore proibito Il libro degli errori A cura di Arianna Tolin e David Tolin © 2018 Edizioni EL, via J. -

Aree Prioritarie Per La Biodiversità Nel Verbano Cusio Ossola

PROGETTO “PARCHI IN RETE Definizione di una Rete Ecologica nel Verbano Cusio Ossola basata su Parchi, Riserve e Siti Rete Natura 2000” AREE PRIORITARIE PER LA BIODIVERSITA’ NEL VERBANO CUSIO OSSOLA = = = = = Radames Bionda, Andrea Mosini, Lucia Pompilio e Giuseppe Bogliani Staff tecnico: Società di Scienze Naturali del Verbano Cusio Ossola Data: Marzo 2011 Responsabile scientifico del progetto “PARCHI IN RETE. Definizione di una rete ecologica nel Verbano Cusio Ossola basata su Parchi, Riserve e siti rete Natura 2000” Claudio CELADA, LIPU – BirdLife Italia Coordinatori del progetto “PARCHI IN RETE. Definizione di una rete ecologica nel Verbano Cusio Ossola basata su Parchi, Riserve e siti rete Natura 2000” Massimo SOLDARINI, Elena ROSSINI, LIPU BirdLife Italia Responsabile scientifico Prof. Giuseppe BOGLIANI, Università degli Studi di Pavia Autori Radames BIONDA, Società di Scienze Naturali del VCO Andrea MOSINI, Società di Scienze Naturali del VCO Lucia POMPILIO, Società di Scienze Naturali del VCO Esperti e collaboratori Aldo Antonietti, Elena Auci, Marco Bandini, Paolo Bazzoni, Radames Bionda, Simona Bonelli, Fabio Casale, Cristiana Cerrato, Paolo De Bernardi, Elisabetta De Carli, Marco Dresco, Roberto Della Vedova, Luisa Erra, Gabriele Gommaraschi, Giovanna Ianner, Elena Lux, Cristina Movalli, Paolo Palmi, Nicola Pilon, Paolo Pirocchi, Andrea Romanò, Luca Rotelli, Roberto Sindaco, Roberto Toffoli, Alessandra Scilligo, Valentina Toninelli, Pietro Volta Ringraziamenti Gli autori ringraziano il Direttore del Parco Nazionale della Val Grande, Arch. Tullio Bagnati, per avere ospitato il workshop nella sede di Villa Briaghi, Vogogna. Ringraziamo inoltre i signori Fabrizio Clemente, Angelo Garanzini, Caterina Mervic, Roberto Molinari, Leonardo Mostini, Claudio Orlandi, Mario Orlandi, Renato Orlandi, Daniele Quadretta, Annalisa Ramella, Carla Saveri e Massimo Villani, che in questi anni hanno attivamente contribuito alla raccolta di preziose informazioni su flora e fauna del VCO. -

1 Appendice Schede Delle Aree Prioritarie Per La Biodiversità Del

UN approccio MULTITAXA Ed EXPERT BASED per L’individuazione delle aree prioritarie per la Conservazione della biodiversità nel VCo 1 APPENDICE Schede delle Aree prioritarie per la biodiversità del Verbano-Cusio-Ossola Per ciascuna Area riportiamo • nome • codice numerico identificativo utilizzato nelle tabelle e nelle figure • sigle dei tematismi rappresentati (VE: flora e vegeta- zione, IN: invertebrati, PE: cenosi acquatiche e pesci, AR: anfibi e rettili, UC: uccelli, MA: mammiferi) • superficie in ettari • denominazione delle eventuali aree protette completa- mente o parzialmente comprese • comuni in cui ricade, anche in parte • localizzazione • descrizione, comprendente emergenze naturalistiche e di interesse conservazionistico ed eventuali fonti di pres- sione e minacce Description of Priority Areas for biodiversity conservation of Verbano Cusio Ossola For each area we report • name • numerical identification code used in tables and figu- res • abbreviations of the represented themes (VE: Flora and Vegetation, IN: Invertebrates, PE: Aquatic Ecosystems and Fish, AR: Amphibians and Reptiles, UC: Birds, MA: Mammals) • area, in hectares • name of protected areas completely or partially inclu- ded • municipalities in which it falls, even partially • localization • description, including naturalistic and conservation interest and possible sources of pressure and thre- ats Monte Avigno - Faggete della Colma Nome: Monte Avigno - Faggete della Colma Codice: 01 Nome: Zona umida di Cesara Tematismi: IN, AR Codice: 02 Superficie: 933,09 ha Tematismi: IN, AR Aree protette: nessuna Superficie: 7,60 ha Siti Rete Natura 2000: SIC IT114007 “Boleto e Mon- Aree protette: nessuna te Avigno” Siti Rete Natura 2000: nessuno Comuni: Arola, Madonna del Sasso Comuni: Cesara Localizzazione: falde boscose del Monte Avigno e Localizzazione: zona umida posta in comune di Ce- della Colma dominate da faggete e castagneti. -

Molto Più Di Una Vacanza

Molto più di una vacanza Gentile Ospite, a nome nostro e di tutto lo staff siamo lieti di porgerLe il più caloroso benvenuto e La ringraziamo di aver scelto il Giardinetto per soggiornare sul Lago d’Orta. La nostra casa è affacciata sulle acque del romantico lago d’Orta in un’oasi di tranquillità e relax. Siamo a pochi minuti dal centro di Orta San Giulio, dove scoprirà testimonianze storiche, artistiche e culturali. La invitiamo ad assaggiare la cucina mediterranea creativa e le specialità del nostro Ristorante, la nostra carta vini conta più di 300 etichette, italiane e non, per ogni piacevole occasione! Ci auguriamo che Lei possa trovare in questo luogo l’atmosfera di casa, la Sua tranquillità ed il Suo calore, con quel pizzico di charme in più che ci contraddistingue. Le ricordiamo inoltre che troverà a Sua disposizione piscina con acqua vitalizzata del circuito “Grander”, sdraio e ombrelloni per il Suo relax sul lago nonché la possibilità di praticare diversi sport acquatici. Dear Guest, on behalf of the staff and ourselves we have the pleasure of wishing you our warmest welcome and thank you for having chosen Hotel Giardinetto for your stay on Lake Orta. Our hotel is beautifully located in a romantic and quiet relaxing oasis. We are a few minutes away from Orta San Giulio where you can discover some of its history, art and culture. We invite you to taste the Mediterranean and creative local cuisine of our Restaurant, our great wine list has more than 300 labels for every special occasion! We hope that you can find here the same comfort you have at home, with the peaceful charm and warmth that sets us apart. -

N Dissesto N Co Mu Ne Comune

Programma di Interventi di Sistemazione Idrogeologica e Idraulico Forestale territorio Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona Comune Bacino Rio/Località Descrizione sintetica intervento Priorità N_dissesto N_Comune Finanziam_ ATO Cod_dissesto princ Cod_dissesto second Importo_lavori parz Cod_intervento princ Cod_intervento second AM01 003002 AMENO AGOGNA STRADA PER SCULERA DETTA “DEI LAGONI”ES AG_L - MO_A 1 Opere idrauliche classiche - Manutenzione opere € 45.000,00 MA_R - AG_T - Manutenzione alveo - Opere idrauliche classiche - AM03 003002 AMENO AGOGNA OLTREAGOGNA – LAVATOIO BAROZZIERAAL - AV - LT 1 € 40.000,00 MO_V - AN_L Manutenzione opere - Opere idrauliche ingegneria naturalistica AG_T - MO_A - Opere idrauliche classiche - Manutenzione opere - AR01 003006 ARMENO AGOGNA CHEGGINO – RIO CHEGGINO ES - AL 1 € 120.000,00 MA_R Manutenzione alveo MO_A - MA_R AR03 003006 ARMENO AGOGNA PONTE DEL BOSCO ES - LT 1 Manutenzione alveo - Manutenzione opere € 150.000,00 AR08 003006 ARMENO AGOGNA IMPIANTO DI DEPURAZIONE – RIO SOGNA ES AN_L 1 Opere idrauliche ingegneria naturalistica € 75.000,00 Opere di versante ingegneria naturalistica - Manutenzione alveo AR09 003006 ARMENO LAGO D'ORTA RIO SAN ROCCO/RIO ONELLA FA - AL VN - MA_R - MO_V 1 € 125.000,00 - Manutenzione opere AR10 003006 ARMENO LAGO D'ORTA VIA ALDO MORO - RIO SAN ROCCO/RIO ONELLALT AI 1 Regimazione acque - opera classica € 470.000,00 VIA ALDO MORO - BUCO DELLA AR11 003006 ARMENO LAGO D'ORTA LT AI 1 Regimazione acque - opera classica € 200.000,00 RUSA Sopraelevazione muri di controripa esistenti; scoronamento dei ARL_01 103004 AROLA / Strada per "la Colma" - loc. A. Cusione Fa VG_S 1 € 100.000,00 cigli; posa di rete metallica a contatto. Opere di regimazione e drenaggio e di stabilizzazione Rio senza nome sopra superficiale (testata corso d'acqua); opere di stabilizzazione ARL_05 103004 AROLA L'Annunziata Fa VN AN_T 1 € 60.000,00 Pianezza profilo longitudinale del corso d'acqua con ingegneria naturalistica. -

Calendario Nazionale Eventi E Manifestazioni Di Livello Agonistico E Riconosciuti Di Preminente Interesse Nazionale

Aggiornato al 02 luglio 2021 n. di prot.134/2021/cc/mail Calendario Nazionale Eventi e manifestazioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale Ai sensi del DPCM del 2 marzo u.s., in conformità all’art. 1 comma 10 lettera e) si dichiara che la partecipazione agli eventi riconosciuti di preminente interesse nazionale di seguito riportati è riservata esclusivamente agli atleti in possesso di certificazione medica agonistica in corso di validità, necessaria anche durante le sessioni di allenamento (a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati). Lo sport agonistico comprende quelle attività che comportano continuità di partecipazione ad allenamenti e gare: viene praticato da atleti tesserati ad una Federazione o ad un Ente riconosciuti dal CONI e richiede un elevato impegno psicofisico (ai sensi e per effetto del DM del 18/02/1982). NB: Per quanto concerne gli allenamenti, in zona rossa sono consentiti gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall’art. 41, comma 1 del medesimo decreto. Pag. 1 di 48 Settore Nazionale Nuoto Data Denominazione Luogo 16/05/2021 e 30/05/2021 Everybody Nazionale Swim – Fase 1 Induno Olona (VA) – Manduria (TA) – Casarano (LE) – Lecce (LE) – Cellino S. Marco (BR) – Pizzo Calabro (VV) – Romano di Lombardia (BG) – Altedo di Malalbergo (BO) 25-26/06/2021 Everybody Nazionale Swim – Fase 2 c/o Piscina Comunale di Cosenza - Cosenza (CS) 12-13/06/2021 SWIMTHEISLAND SARDEGNA 2021 San Teodoro (NU) 26-27/06/2021 SWIMTHEISLAND LAGO DI GARDA 2021 Sirmione (BS) 11/07/2021 Everybody SWIM acque libere Torre Lapillo (Le) 04-05/09/2021 SWIMTHEISLAND ISOLA D’ELBA 2021 Portoferraio (LI) 03/07/2021 STONE BRIXIA MAN Ponte di Legno (BS) 12/06/2021 Triton Lago d’Orta 2021 – Long, Mid, Fast Orta S. -

Propuesta De Lecturas Para Un Confinamiento

Propuesta de lecturas para un confinamiento Junio 2020 2 IMAGINANDO EL PRÓXIMO CURSO Cuando una madre cuenta un cuento, nieva; y la nieve cae sobre los ojos de los niños…; o llueve… aunque sea agosto. Walter Benjamin Juntos niñas y niños, madres y padres, maestras y maestros, con un mismo propósito, crecer. Imaginar la posibilidad de dejar atrás el tiempo de Cronos y pasar al tiempo de Kairós. Tiempo detenido, al amor de la lumbre, que madres y padres enciendan la lumbre de la mirada y la palabra…Había una vez…Érase una vez…y se encienda la llama de la Imaginación. A través de la palabra que calma, que arrulla, que calienta, que consuela. Y así comienza la aventura de oír, y desde mis Aquíes, desde el aquí, llegar al allí, pasando por el ahí. A través del relato, del gesto, del ritmo de la palabra del narrador. Al romperse la palabra de transmisión, el narrador de hoy necesita el apoyo y soporte de la palabra escrita. Elena Fortún nos acompaña y guía en el camino con su hermoso libro “El arte de contar cuentos”. PARA MADRES Y PADRES, MAESTRAS Y MAESTROS “Cuentos al amor de la lumbre “ A. Rodríguez Almodóvar, Ed. Anaya. “La aventura de oír“ Ana Pelegrín, Ed. Anaya. “El arte de contar cuentos” Elena Fortún, Ed. Renacimiento. “Poesía española para niños" Ana Pelegrín, Ed. Taurus. “Lo que sabía mi loro” José Moreno Villa, Ed. Visor. Para el nuevo curso, maestras y maestros abandonan el texto y se adentran en el 3 contexto, considerando que la niña y el niño es guardador perpetuo de la tradición folklórica, y que lo más valioso del hombre es lo que al cabo de los años queda de su vida infantil. -

Illustrators for Gianni Rodari. Italian Excellence 13‒15 November Booth 1A03

Illustrators for Gianni Rodari. Italian Excellence 13‒15 November Booth 1A03 (Hybrid Zone) The China Shanghai International Children’s Book Fair (CCBF) is glad to present Illustrators for Gianni Rodari. Italian Excellence, an art exhibition of 63 illustrations brought together to celebrate the centenary of one of Italy’s most revered writers, Gianni Rodari, born on October 23, 1920. Writer, teacher, journalist and poet, Rodari was one of the most innovative literary voices of the last century. Among the world’s best-loved and influential children’s authors, Gianni Rodari was the first Italian writer to receive—in 1970—the prestigious Hans Christian Andersen Award, generally considered the Nobel Prize for children’s literature. His work includes fairy stories, nursery rhymes, short stories and novels, as well as his famous essay La grammatica della fantasia, a seminal reference text for children’s literature and education specialists. Innovative, universal and still effortlessly topical, Rodari’s work has been translated and re-printed the world over. In China also, Rodari’s works are often seen as modern classics, especially Le avventure di Cipollino, which conquered generations of readers since it was first translated in 1953. Most importantly, Rodari’s work remains an inexhaustible source of inspiration for numerous Italian artists, who down the years have put his words into pictures. This exhibition looks at some of the artists who in the last fifty years have illustrated Rodari’s texts—starting with towering figures like Luzzati and Munari through to internationally renowned contemporary artists, including Alessandro Sanna, Beatrice Alemagna, Valerio Vidali and Gaia Stella. -

SFOGLIA O SCARICA Il Vademecum 2014

VADEMECUM 2014 tutti i mesi su tablet e pc tuttoBICI è una pubblicazione Prima Pagina Edizioni Via Vigilio Inama, 7 - 20133 Milano Via Piranesi, 46 20137 Milano (Italy) Telefono: (+39) 02 66 71 24 51 Fax: (+39) 02 67 07 59 98 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] www.accpi.it VADEMECUM 2014 INDICE GENERALE ORGANIZZAZIONI Il saluto del Presidente A.C.C.P.I. 4 Consiglio direttivo A.C.C.P.I. 5 l saluti dei Presidenti delle Federazioni e delle Associazioni 6 C.P.A. 14 PRO TEAMS Istituzioni Italiane 15 CIO-WADA-CONI 16 Confederazione Italiana Dello Sport CIDS 17 Musei del ciclismo 18 Ex-Enpals 19 Confederazioni Continentali 20 Velodromi 21 Comitati Regionali FCI 22 CONTINENTAL PROF. Direttori di organizzazione 24 Direttori Sportivi 25 Pro Team 2014 28 CONTINENTAL Continental Professional 2014 44 Continental 2014 68 Women’s Team 2014 92 Enti organizzatori 108 WOMEN’S TEAMS Calendario Gare Italiane 2014 116 Calendario Internazionale 2014-Uomini 118 Giro d’Italia 128 Tour de France 129 Vuelta a España 130 Calendario Nazionale 2014-Donne Juniores/Elite/Open 132 ENTI ORGANIZZATORI Calendario Internazionale 2014-Donne 133 Giornalisti stampa 136 Giornalisti Radio-TV e Fotografi 138 Riviste 139 Siti WEB 140 CALENDARI GARE Statuto A.C.C.P.I. 142 Regolamento generale A.C.C.P.I. 144 Regolamento Coppa Italia-Campionato Italiano a Squadre 2014 146 Accord Paritaire 148 STAMPA Elenco inserzionisti 152 REGOLAMENTI ORGANIZZAZIONI A.C.C.P.I. ASSOCIAZIONE CORRIDORI CICLISTI PROFESSIONISTI ITALIANI C/O Palazzo CONI (FCI) Via Piranesi, 46 20137 Milano - ITALY Tel.: +39 0266712451 Fax: +39 0267075998 E-Mail: [email protected] Carissime e carissimi associati ACCPI, Associazione Corridori Ciclisti Professionisti dal 1946. -

Calendario Nazionale a Eventi E Manifestazioni Di Livello Agonistico E Riconosciuti Di Preminente Interesse Nazionale Che Si Svolgono Entro Il 30/04/2021

Aggiornato al 20 aprile 2021 n. di prot. 84/2021/cc/mail Calendario Nazionale a Eventi e manifestazioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale che si svolgono entro il 30/04/2021 Ai sensi del DPCM del 2 marzo u.s., in conformità all’art. 1 comma 10 lettera e) si dichiara che la partecipazione agli eventi riconosciuti di preminente interesse nazionale di seguito riportati è riservata esclusivamente agli atleti in possesso di certificazione medica agonistica in corso di validità, necessaria anche durante le sessioni di allenamento (a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati). Lo sport agonistico comprende quelle attività che comportano continuità di partecipazione ad allenamenti e gare: viene praticato da atleti tesserati ad una Federazione o ad un Ente riconosciuti dal CONI e richiede un elevato impegno psicofisico (ai sensi e per effetto del DM del 18/02/1982). NB: Per quanto concerne gli allenamenti, in zona rossa sono consentiti gli allenamenti degli atleti agonisti che devono partecipare a competizioni ed eventi di preminente interesse nazionale consentiti ai sensi dell’art. 18 del DPCM del 2 marzo 2021 e non sospesi dall’art. 41, comma 1 del medesimo decreto. Pag. 1 di 30 Settore Nazionale Nuoto Data Denominazione Luogo 16/05/2021 e 30/05/2021 Everybody Nazionale Swim – Fase 1 Induno Olona (VA) – Manduria (TA) – Casarano (LE) – Lecce (LE) – Cellino S. Marco (BR) – Pizzo Calabro (VV) – Romano di Lombardia (BG) – Altedo di Malalbergo (BO) 25-26/06/2021 Everybody Nazionale Swim – Fase 2 c/o Piscina Comunale di Cosenza - Cosenza (CS) 12-13/06/2021 SWIMTHEISLAND SARDEGNA 2021 San Teodoro (NU) 26-27/06/2021 SWIMTHEISLAND LAGO DI GARDA 2021 Sirmione (BS) 11/07/2021 Everybody SWIM acque libere Torre Lapillo (Le) 04-05/09/2021 SWIMTHEISLAND ISOLA D’ELBA 2021 Portoferraio (LI) 03/07/2021 STONE BRIXIA MAN Ponte di Legno (BS) 12/06/2021 Triton Lago d’Orta 2021 – Long, Mid, Fast Orta S.