Maghreb Août 2014 Table Des Matières

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Africathlète Août 2004

Partenaires Officiels de la CAA Official AAC Partners 2 • africathlete - août 2004 Sommaire Contents Edito Citius, altius, fortius Jeux olympiques d’Athènes 2004 Que brillent les “ Etoiles “ d’Afrique ! Athens 2004 : Let african’s stars shine at athens olympic games ! 14e Championnat d’Afrique à Brazzaville L’Afrique du Sud en force, les performances au rendez-vous 14th African Championship in Brazzaville Performances galore as Shouth Africans rule the roost 15e championnat d’Afrique Rendez-vous à Maurice en 2006 African senior championships See you in Mauririus 2006 Circuit Africain des meetings Un véritable coup d’éclat African meet circuit : Is a remarkable feat Championnats du monde Juniors Les promesses de la jeune sève World junio championships : Africa’s promising young talents La confejes et la CAA à l’air du temp Confejes and CAA keep up with progress août 2004 - africathlete • 3 Editorial Citius, altius, fortius ’Afrique qui gagne, c’est bel et bien l’athlétisme. Vainqueur des quatre dernières éditions de la L Par/by Hamad Kalkaba Malboum Coupe du monde des Confédérations, l’Afrique peut Président de la CAA / AAC President aussi exhiber avec fierté ses multiples champions du monde, détenteurs de records du monde et cham- pions olympiques. Aucune discipline sportive, sur le continent, ne peut encore étaler un pareil palmarès. Et Citius, altius, fortius cerise sur le gâteau, les deux meilleurs athlètes du monde en 2003, en l’occurrence la Sud-Africaine frica is winning through athletics. In addition to win- Hestrie Cloete et le Marocain Hicham El Guerrouj, Aning the last four editions of the Confederations sont des fils de l’Afrique. -

Du 15-03-2021Fr

Directeur fondateur : Ali Yata | Directeur de la publication : Mahtat Rakas Le 1er Chaâbane 1442 correspondra au lundi 15 mars Le 1er Chaâbane 1442 de l’hégire correspondra au lundi 15 mars, a annoncé, samedi soir, le ministère des Habous et des Affaires islamiques. Dans un communiqué, le ministère indique avoir contacté samedi les délégués du ministère et les uni- Lundi 15 mars 2021 N°13962 Prix : 4 DH - 1 Euro tés des Forces armées royales qui lui ont confirmé la non observation du croissant lunaire du mois de Chaâbane. De ce fait, le 1er Chaâbane 1442 de l’hégire corres- « Un an de gestion de la Vaccination contre la Covid-19 pondra au lundi 15 mars. pandémie Covid-19 » Le Gouvernement Ait Taleb en visite à Dakhla, Les lois organiques des élections dresse le bilan de Laftit : « Consacrer une son action El Guerguarat et Bir Gandouz culture de concurrence e Gouvernement vient de publier loyale » un rapport intitulé “Un an de ges- L tion de la pandémie Covid-19” qui Les projets de lois organiques encadrant le sys- retrace l’action collective et les efforts tème électoral visent à consacrer une culture de consentis dans le combat contre le nouveau concurrence loyale et équitable entre les parties coronavirus. Un communiqué du concernées, afin de produire des institutions Département du Chef du gouvernement représentatives solides et cohérentes, a indiqué, indique que ce rapport fait la lumière sur la vendredi à Rabat, le ministre de l'Intérieur, manière dont l’exécutif a contribué à la ges- Abdelouafi Laftit. tion d’une crise sanitaire sans précédent (P. -

Rapport Moral 2020

Rapport Moral 2 Rapport moral 2020 ROYAUME DU MAROC Rapport Moral 2020 3 Rapport moral 2020 « …. Afin de traverser cette conjoncture difficile, et alors que nous commémorons l’Anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple, nous devons plus que jamais nous remémorer les valeurs emblématiques d’abnégation, de solidarité et de loyauté qui ont marqué de leur sceau cette glorieuse épopée. Je suis intimement convaincu que, emboitant le pas dans celui de ces prédécesseurs illustres, les Marocains sauront servir au mieux les intérêts de notre peuple et de notre pays, qu’ils seront capables de relever le présent défi, révélant ainsi leur civisme et remplissant les devoirs d’une citoyenneté agissante… » Extrait du discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 67-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. 4 Rapport moral 2020 5 Rapport moral 2020 Mot du Président Je tiens tout d’abord à exprimer ma joie de tous vous revoir en bonne santé, suite à cette année difficile marquée par la pandémie COVID-19. Je souhaite également que l’on puisse se recueillir tous ensemble, en mémoire de toutes les personnalités du mouvement sportif national, qui nous ont quitté depuis notre dernière Assemblée Générale, et auxquelles nous pensons affectueusement. Monsieur Faïçal LARAICHI La tenue de notre Assemblée Générale en ces Président du Comité National circonstances particulières est une nouvelle preuve de Olympique Marocain (CNOM) l’unité et de la solidarité qui animent nos actions, et de la passion qui nous habite en tant que bénévoles au service du sport national. -

Genre Et Politique Au Maroc Aperçu

et femmes (Gender Gap Report) de 2009(18): les valeurs patriarcales, l’inégal accès aux ressources, PARCOURS POLITIQUE, UNE FEMME PARMI TANT D’AUTRES... l’ostracisme exercé par les partis politiques, les difficultés que rencontrent les femmes à concilier Lors des élections communales de juin 2009, la candidate du Parti entre vie publique et vie privée et à constituer des réseaux informels, ceux-ci étant dominés par Authenticité et Modernité (PAM), Fatima Naziha Mansouri, a été les hommes, etc. élue maire de Marrakech. Cette avocate de 33 ans est la deuxième Genre et politique au Maroc 2009 Octobre femme maire dans l’histoire du Maroc, après Asmaa Chaâbi, et seu- Habilitation politique des femmes au Maroc le femme à siéger à la mairie d’une ville de 900 000 habitants. (24) Rang mondial Femmes Hommes Ratio Son élection au sein du conseil a été acquise contre le maire sortant (19) Aperçu sur 134 Pays H/F Omar Jalouzi de l’Union Constitutionnelle (UC), par 54 voix contre Femmes dans le parlement (chambre 101 10,46% 89,54% 0,12 35. «Je suis honorée de diriger la mairie de Marrakech et j’espère basse) être à la hauteur de cette nouvelle mission» a-t-elle déclaré. Femmes dans les positions ministérielles 50 19% 81% 0,24 Années avec des femmes chef d’Etat (51 41 0 51 0,00 dernières années) Education(20) Inscription dans l’enseignement primaire 118 86% 91% 0,95 Inscription dans l’enseignement 120 32% 37% 0,85 secondaire Inscription dans l’enseignement supérieur 94 11% 12% 0,89 Maroc au politique et Genre Participation économique Participation à la force du travail(21) 129 27% 83% 0,32 Législateurs, Hauts fonctionnaires et 105 12% 88% 0,14 Gestionnaires(22) Travailleurs professionnels et techniciens(23) 1 52% 48% 1,09 Pour plus d’informations sur le projet, contactez E-mail : nous sur les adresses suivantes : [email protected] P.O. -

Marrakech, Morocco – November 14 2016

« Financing the Sustainable Transition of Territories» th MARRAKECH, MOROCCO – NOVEMBER 14 2016 PROGRAM Web Site: http://climatesummit4localandregionalleadersmarrakech.com Co-hosts ▪ Association of Presidents of Municipal Councils (AMPCC) ▪ Association of Moroccan Regions (AMR) Co-organizers ▪ Arab Towns Organization – ATO ▪ Cities Climate Finance Leadership Alliance - CCFLA ▪ Climate Alliance ▪ Commonwealth Local Government Forum - CLGF ▪ Compact of States and Regions ▪ Council of European Municipalities and Regions – CEMR 1 ▪ C40 ▪ Energy Cities ▪ EuroCities ▪ European Committee of the Regions - CoR ▪ Euro-Mediterranean Regional and Local Assembly – ARLEM ▪ Global Covenant of Mayors for Climate and Energy ▪ Global Fund for Cities Development – FMDV ▪ Global Taskforce of Local and Regional Governments ▪ ICLEI ▪ International Association of French-speaking Mayors – AIMF ▪ Metropolis ▪ Nrg4SD ▪ ORU Fogar ▪ Platforma ▪ R20 ▪ RegionsAdapt ▪ The Climate Group ▪ Under2MOU ▪ United Cities and Local Governments - UCLG ▪ United Cities and Local Governments of Africa - UCLG-A 2 9 am -10 am – Opening Session « Local and Regional Governments, champions of the implementation of the Paris Agreement » ▪ Mr. Michael Bloomberg, UN Secretary General Special Envoy for Cities and Climate, Global CoVenant of Mayors for Climate and Energy ▪ Mrs. Patricia Espinosa Cantellano, ExecutiVe Secretary of the UN Framework ConVention on Climate Change (UNFCCC) ▪ Mr. Fouad El Omari, President of the Moroccan Association of Presidents of Local Councils (AMPCC) ▪ Mr. -

Marokkos Neue Regierung: Premierminister Abbas El Fassi Startet Mit Einem Deutlich Jüngeren Und Weiblicheren Kabinett

Marokkos neue Regierung: Premierminister Abbas El Fassi startet mit einem deutlich jüngeren und weiblicheren Kabinett Hajo Lanz, Büro Marokko • Die Regierungsbildung in Marokko gestaltete sich schwieriger als zunächst erwartet • Durch das Ausscheiden des Mouvement Populaire aus der früheren Koalition verfügt der Premierminister über keine stabile Mehrheit • Die USFP wird wiederum der Regierung angehören • Das neue Kabinett ist das vermutlich jüngste, in jedem Fall aber weiblichste in der Geschichte des Landes Am 15. Oktober 2007 wurde die neue ma- Was fehlte, war eigentlich nur noch die rokkanische Regierung durch König Mo- Verständigung darauf, wie diese „Re- hamed VI. vereidigt. Zuvor hatten sich die Justierung“ der Regierungszusammenset- Verhandlungen des am 19. September vom zung konkret aussehen sollte. Und genau König ernannten und mit der Regierungs- da gingen die einzelnen Auffassungen doch bildung beauftragten Premierministers Ab- weit auseinander bzw. aneinander vorbei. bas El Fassi als weitaus schwieriger und zä- her gestaltet, als dies zunächst zu erwarten Für den größten Gewinner der Wahlen vom gewesen war. Denn die Grundvorausset- 7. September, Premierminister El Fassi und zungen sind alles andere als schlecht gewe- seiner Istiqlal, stand nie außer Zweifel, die sen: Die Protagonisten und maßgeblichen Zusammenarbeit mit dem größten Wahlver- Träger der letzten Koalitionsregierung (Istiq- lierer, der sozialistischen USFP unter Füh- lal, USFP, PPS, RNI, MP) waren sich einig rung von Mohamed Elyazghi, fortführen zu darüber, die gemeinsame Arbeit, wenn wollen. Nur die USFP selbst war sich da in auch unter neuer Führung und eventuell nicht so einig: Während die Basis den Weg neuer Gewichtung der Portfolios, fortfüh- die Opposition („Diktat der Urne“) präfe- ren zu wollen. -

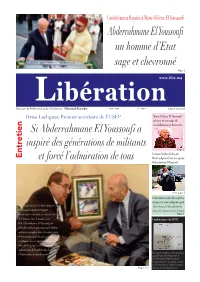

Libération 01-06-2020.Pdf

Condoléances Royales à Marie-Hélène El Youssoufi Abderrahmane El Youssoufi un homme d’Etat sage et chevronné Page 2 www.libe.ma ibération L Prix: 4 DH N°: 9029 Lundi 1er Juin 2020 Directeur de Publication et de la Rédaction : Mohamed Benarbia Driss Lachguar, Premier secrétaire de l’USFP Marie-Hélène El Youssoufi adresse un message de n condoléances au Souverain e i Si Abderrahmane El Youssoufi a t e r t inspiré des générations de militants Page 2 n L’oraison funèbre dédiée par E et forcé l’admiration de tous Driss Lachguar à l’âme du regretté Abderrahmane El Youssoufi. Lire page 5 L’Internationale socialiste loue les qualités humaines et la stature politique du regretté • La disparition de Si Abderrahmane Abderrahmane El Youssoufi était un El Youssoufi est une perte pour homme très respecté à travers le monde le mouvement socialiste et celui des droits Page 6 de l’Homme dans le monde entier Condoléances du FPLP • Si Abderrahmane El Youssoufi, un véritable symbole qui a marqué l’histoire marocaine pendant plus d'un demi-siècle • Nous avons perdu une grande école d'éthique dans l'action politique • Le défunt a joué un rôle important dans la promotion de la culture des droits de Le message de condoléances du Front populaire l’Homme dans le monde arabe pour la libération de la Palestine adressé à l'USFP et à Marie-Hélène El Youssoufi Le rappel à Dieu de Si Aberrahmane constitue une perte aussi bien pour le Maroc et le monde Pages 3-4 arabe que pour la cause palestinienne 2 LIBÉRATION LUNDI 1er JUIN 2020 Condoléances Royales à Marie-Hélène El Youssoufi S.M le Roi : Abderrahmane El Youssoufi, un homme d’Etat, sage et chevronné a Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condo- léances à Marie-Hélène El Youssoufi, veuve du grand mi- lSitant, Feu Abderrahmane El Yous- m soufi, ancien Premier ministre, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 96 ans. -

Zhor Alaoui Mdaghri

Faculté des Lettres et des Sciences Université Mohammed V de Rabat Humaines – Rabat Etude réalisée par Le Centre d’histoire du temps présent Le mouvement des droits humains des femmes au Maroc : Approche historique et archivistique Coordination Assia Benadada et Latifa El Bouhsini Janvier 2013 - Novembre 2014 Programme d’accompagnement aux Avec l'Appui financier de l’Union recommandations de l’IER en matière Européenne d’archives, d’histoire et de mémoire Le mouvement des droits humains des femmes au Maroc : Approche historique et archivistique Auteures : Bidaouiya Belkamel Asmae Benadada Assia Benadada Damia Benkhouya Latifa El Bouhsini Aïcha Khidani Hakima Naji Khadija Sebbar Coordination Assia Benadada et Latifa El Bouhsini Les points de vue qui sont exposés dans ce document reflètent l'opinion de leurs auteurs et de ce fait ne représentent en aucun cas ni le point de vue officiel de l’Union européenne ni celui du CNDH. i Dépôt légal : 2014MO3516 ISBEN : 978-9954-34-429-3 Mise en page et impression : Kawtar Print – Rabat [email protected] ii Remerciements La réalisation et la publication de ce travail intitulé : ’’Histoire des droits Humains des femmes : Approche historique et archivistique’’ est rendu possible grâce au soutien de l’Union européenne et à l’appui du CNDH et de l’Université Mohamed V de Rabat. Que tous ces partenaires trouvent ici l’expression de nos remerciements les plus vifs. Que soient également remerciés toutes celles et tous ceux qui ont apporté leur aide et leur soutien à la réalisation de ce projet, notamment les activistes appartenant au mouvement de défense des droits humains des femmes. -

Rapport Annuel 2000

R A P P O R T A N N U E L 2 0 0 0 NOS VALEURS B M C E B A N K Excellence Performance Transparence Synergie Mobilité Relève r a p p o r t a n n u e l 2 0 0 0 0 0 C A S A B L A N C A • M O R O C C O C E D O C U M E N T E S T I M P R I M É S U R P A P I E R R E C Y C L É P O U R L A S AU V E G A R D E D E L ’ E N V I R O N N E M E N T conseil d’administration s o m m a i r e w w w. b m c e b a n k . m a 1 Conseil d’Administration rapport annuel 2000 3 Chiffres Clés 5 Lettre aux Actionnaires Président-Directeur Général Othman Benjelloun 6 L’Action BMCE Bank Président Honoraire Hadj Abdelmajid Bengelloun 8 Faits Saillants Administrateurs 10 Organigramme du Groupe BMCE Azeddine Guessous AL WATANIYA 12 Environnement Economique CAISSE INTERPROFESSIONNELLE MAROCAINE DE RETRAITES Omar Benjelloun 22 Activité des Entités de la Banque Sébastien Castro ROYALE MAROCAINE D’ASSURANCES 30 Activité Internationale Aziz Akhannouch AKWA HOLDING 34 Activité de Banque d’Affaires Saâd Bendidi FINANCE.COM 38 Activité des Filiales Financières Spécialisées Mario Mosqueira Do Amaral BANCO ESPIRITO SANTO 40 Bilan Social Jürgen Lemmer COMMERZBANK 42 Communication Edgar de Picciotto UNION BANCAIRE PRIVÉE 44 Fondation BMCE Moriyuki Motono Jean-Bernard Merimée 47 Rapport du Conseil à l’Assemblée Générale AMBASSADEUR DE FRANCE David Suratgar 87 Etats de Synthèse Annuels Consolidés 98 Le Réseau au Maroc et à l’Etranger r a p p o r t a n n u e l 2 0 0 0 ACTIVITÉ A G R É G É E R É S U L T A T S F I N A N C I E R S R É PA R T I T I O N D U C A P I TA L A FIN DÉCEMBRE 1999 -

Keizainisshi 2007-10

経済日誌2007年10月 1.モロッコ国内経済 (1)国際収支 ①貿易赤字額(2007 年 1-8 月)1 ・2007年1-8月の貿易赤字は 841 億 DH=約 1.2 兆円(前年同期比 26.4%増) (2)指標 ①2007 年第 2 四半期の経済成長率2 ・経済成長率は 1.7%(前年同期は 9.3%)。 ・農業部門の成長率はマイナス 20.9%、非農業部門の成長率はプラス 5.5% (3)財政 ①2008 年予算法案における税制改正の見通し3 ・法人税(一般): 35% から 30%に減額 ・法人税(金融関連): 39.6% から 35%に減額 ・不動産取引、リース取引関連の付加価値税: 税率を増額 ・工業製品への最高関税率: 45% から 40%に減額 (4)公共事業等 ①フェズ・メディナ(旧市街)のリハビリプログラムの着工4 ・実施期間:2007 年-2013 年 ・投資額12億DH=約170億円 ②国家プログラムについてのエル・ファシ首相の発言(於:衆議院)5 ・経済成長率に関し、年率 6%の成長を目指す ・毎年 25 万人の雇用を創設し、2012 年の失業率 7%を達成する。 ・社会住宅の建設を 15 万戸/年に高め、経済住宅 5 万戸国家プログラムを立ち上げる。 ・物価上昇に伴う購買力低下に対応するため、2008 年の基礎製品・石油に対する国家補助 金予算を 190 億 DH=約 2,700 億円確保する。 ・干魃・水不足問題に対処するため、2012 年までに大規模ダム 10、中小規模ダム 60 を建設 する。 1 為替局ホームページ 2 エコノマップ(10月1日) 3 Journal l’Economiste (10 月 25 日) 4 Journal l’Economiste (10 月 24 日) 5 エコノマップ(10 月 25,26 日) 1 ・今後5年間で、ホテルのベッド数を15万床から 26.5 万床に高め、8 万人の雇用を創設す る。観光収入を 600 億 DH から 900 億 DH(2012 年)=約 1.3 兆円まで高める ・高速道路建設第2次計画(380km の増設)を立ち上げる(都市 Beni Mellal を高速道路網に 組み入れる。ラバト~カサブランカ間の輸送能力増強。El Jadida-Safi 区間の建設)。 ・地中海道路(Tanger - Saidia 間)の 2011 年開通 ・地方道路整備計画に関し、道路整備を年 1,500km/年から 2,000km/年に加速し、2012 年 における地方住民の地方道路へのアクセス率を 80%に高める。 ・タンジェ~カサブランカ間高速鉄道(TGV)の第1区間工事を2009年に着工する。 (5)産業 ①国営製鉄会社(SONASID)の2007年上半期業績6 ・上半期売上高は 32.6 億 DH=約 450 億円(前年同期比 20.6%増) ・上半期利益は 4.94 億 DH=約 70 億円(前年同期比 52%増) ・SONASID 社は、2006年にArcelor/Mittal社とパートナーシップ協定を締結している。 (6)その他 ①カサブランカに北アフリカ最大のショッピングモールを建設する計画7 ・衣類流通業の Aksal 社と Nesk Investment 社の合弁会社が、総工費 20 億 DH=約 280 億円をかけ、10 ヘクタールの敷地に「モロッコ・モール」を建設 ・ファッション、宝飾などの 200 以上の国内、海外ブランドが出店、大型スーパーマーケット、 レストラン、3D ムービー・シアター、スポーツクラブ、5000 台収容の駐車場などが設置され る予定。 ②モロッコ人民銀行グループ(Le -

Assessment of Media Legislation in Morocco

ASSESSMENT OF MEDIA LEGISLATION IN MOROCCO BY AHMED GHAZALI This report has been produced with the assistance of the European Union. This project is The content is the sole responsibility of the MedMedia project and can in no way funded by the be taken to reflect the views of the European Union. European Union CONTENTS 4 11 16 1. EXECUTIVE SUMMARY 3. THE LEGISLATIVE 5. LEGAL FRAMEWORK CONDITIONS FOR FOR FREEDOM OF 1.1. Audio-visual freedom ACCESS TO THE COMMUNICATION of enterprise MEDIA MARKET AND THE PRESS The new constitutional, legislative and 1.2. Freedom of the press 3.1. Freedom of audio-visual 5.1. Limitations on freedoms 5 enterprise and the in the audio-visual sector institutional systems acknowledge and 1.3. Freedom of enterprise guarantee of diversity 5.1.1. Legislative restrictions of electronic of private media in the encourage change in the Moroccan on exercising freedom communication new constitutional and legislative systems in audio-visual audio-visual landscape and are generally 1.4. Fair access to funding communication by the private sector 3.1.1. Access to the market favourable to increased freedom of 5.1.2. Legislation intended 1.5. Institutionalised 3.1.2. Media ownership to protect minorities, enterprise and freedom of expression censorship and limits on children and women freedom of expression 3.1.3. Equal access in the Moroccan media. 5.1.3. Legislation guaranteeing 1.6. Guarantee of 3.1.4. The assignment of pluralist political pluralist expression radio frequencies in expression in during elections the new legislative and electoral periods regulatory system 1.7. -

Du 09-03-2021Fr

Directeur fondateur : Ali Yata | Directeur de la publication : Mahtat Rakas Réunion jeudi du Conseil de gouvernement Examen du projet de loi relatif à l’usage du cannabis Une réunion du Conseil de gouvernement se tiendra jeudi prochain, sous la présidence du Chef du gouverne- ment, Saad Dine El Otmani. Mardi 9 mars 2021 N°13958 Prix : 4 DH - 1 Euro Lors de cette réunion, le Conseil poursuivra l’examen du projet de loi relatif à l’usage licite du cannabis, indique un communiqué du Département du chef du gouverne- ment. A l’ordre du jour figure également l’examen de trois projets de décret relatifs aux marchés publics, à la Journée Internationale de la Femme du 8 Mars 2021 qualité et sécurité sanitaire des confitures et autres pro- duits similaires et le troisième porte sur la performance énergétique minimale des appareils et équipements fonc- PPS et FPE : « il est temps d'adapter tionnant à l’électricité, au gaz naturel, aux produits pétroliers liquides ou gazeux, au charbon, ou aux éner- le code de la famille à l’esprit de la gies renouvelables. Industries culturelles, crèches et Constitution de 2011 » salles privées de sport e Parti du Progrès et du de la pandémie du Covid-19 et plus est appelé à placer l’Homme en général sensibles spécifiques en matière d’égali- Covid-19 : Socialisme et son organisation précisément sur les femmes, le parti et et la Femme en particulier, au cœur du té. L parallèle, le Forum de la Parité le forum estiment que le gouvernement plan de la relance économique et au Le PPS et le FPE appellent à l’adoption La CNSS élargit ses aides et de l’Egalité (FPE), commémorent la centre du chantier de la couverture de garanties pour la mise en œuvre opti- Journée Internationale de la Femme et sociale et qu’il est nécessaire de mettre male de tous les outils de la parité et de aux secteurs sinistrés présentent à l’ensemble des femmes les en place les politiques publiques sur la l’égalité tout en se déclarant convaincus La Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a félicitations les plus chaleureuses et les base de l’approche du genre social.