01 Kino-Lay 4 5.Indd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

"Sounds Like a Spy Story": the Espionage Thrillers of Alfred

University of Mary Washington Eagle Scholar Student Research Submissions 4-29-2016 "Sounds Like a Spy Story": The Espionage Thrillers of Alfred Hitchcock in Twentieth-Century English and American Society, from The Man Who Knew Too Much (1934) to Topaz (1969) Kimberly M. Humphries Follow this and additional works at: https://scholar.umw.edu/student_research Part of the History Commons Recommended Citation Humphries, Kimberly M., ""Sounds Like a Spy Story": The Espionage Thrillers of Alfred Hitchcock in Twentieth-Century English and American Society, from The Man Who Knew Too Much (1934) to Topaz (1969)" (2016). Student Research Submissions. 47. https://scholar.umw.edu/student_research/47 This Honors Project is brought to you for free and open access by Eagle Scholar. It has been accepted for inclusion in Student Research Submissions by an authorized administrator of Eagle Scholar. For more information, please contact [email protected]. "SOUNDS LIKE A SPY STORY": THE ESPIONAGE THRILLERS OF ALFRED HITCHCOCK IN TWENTIETH-CENTURY ENGLISH AND AMERICAN SOCIETY, FROM THE MAN WHO KNEW TOO MUCH (1934) TO TOPAZ (1969) An honors paper submitted to the Department of History and American Studies of the University of Mary Washington in partial fulfillment of the requirements for Departmental Honors Kimberly M Humphries April 2016 By signing your name below, you affirm that this work is the complete and final version of your paper submitted in partial fulfillment of a degree from the University of Mary Washington. You affirm the University of Mary Washington honor pledge: "I hereby declare upon my word of honor that I have neither given nor received unauthorized help on this work." Kimberly M. -

CASTING a SHADOW. ALFRED HITCHCOCK UND SEINE WERKSTATT Sonderausstellung Der Deutschen Kinemathek Museum Für Film Und Fernsehen Special Exhibition Casting a Shadow

CASTING A SHADOW. ALFRED HITCHCOCK UND SEINE WERKSTATT Sonderausstellung der Deutschen Kinemathek Museum für Film und Fernsehen Special Exhibition Casting a Shadow. Creating the Alfred Hitchcock Film 29. Januar bis 10. Mai 2009 Ausstellung im Museum für Film und Fernsehen Filmhaus am Potsdamer Platz Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin January 29 until May 10, 2009 Filmhaus at Potsdamer Platz, Berlin Filmreihe im Kino Arsenal im Filmhaus Alfred Hitchcock, Selfportait, M. H. Library, L. A. Film series at the arsenal, Filmhaus, from February 18 We would like to thank for the support Die Ausstellung wurde gefördert durch Die Deutsche Kinemathek wird gefördert durch aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages EF www.deutsche-kinemathek.de/Pressestelle T. 030/300903-820 CASTING A SHADOW Alfred Hitchcock und seine Werkstatt Creating the Alfred Hitchcock Film 29.1. – 10.5.2009 Fakten facts Laufzeit 29. Januar bis 10. Mai 2009 Running time January 29 until May 10, 2009 Ausstellungsort Deutsche Kinemathek – Museum für Film und Fernsehen Location Filmhaus am Potsdamer Platz, 4. Etage Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin Filmhaus at Potsdamer Platz, 4th floor Fahrverbindungen S-/U-Bahn Potsdamer Platz, Bus M41, M38, M85, 200, 347 Transport Informationen Tel.+49(0)30/300903-0, Fax +49(0)30/300903-13 Information www.deutsche-kinemathek.de Publikation “Casting a Shadow. Creating the Alfred Hitchcock Film” Hrsg. von Will Schmenner und Corinne Granof, englisch, 33 € Edited by Will Schmenner and Corinne Granof Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr, Donnerstag 10 bis 20 Uhr Tue – Sun 10 AM – 6 PM, Thu 10 AM – 8 PM Berlinale auch am Mo, den 8.2., 10 – 18 Uhr geöffnet Berlinale Mo January 8, 10 AM – 6 PM Tickets 4 € Erwachsene Adults Sonderausstellung Special exhibition Admission 3 € ermäßigt reduced Sonder- u. -

Grosses Fernsehen Auf Dvd

grosses fernsehen auf dvd www.ard-video.de Editorial Liebe Freunde guter Fernsehunterhaltung, unter dem Label ARD Video präsentieren wir Ihnen mit die- sem Katalog ausgewählte Programmhöhepunkte aus den Bereichen Film, Mehrteiler, Serien und Dokumentationen. traßenfeger s Der aktuelle Schwerpunkt liegt auf unserer Reihe „Große Ge- schichten“. Diese Reihe möchten wir Ihnen hier kurz vorstellen: Große Geschichten im Fernsehen sind entweder Literaturver- filmungen oder Mehrteiler. Viele dieser Produktionen wur- den mit Preisen ausgezeichnet und spiegeln auch aufgrund ihrer hochkarätigen Besetzung ein Stück deutschsprachiger TV-Geschichte wider. Das trifft auf Literaturverfilmungen von Lion Feuchtwanger, Josef Roth, Hans Fallada oder Theodor Fontane genauso zu wie auf die TV-Mehrteiler von Tom Toelle „König der letzten eschichten Tage “, „Radetzkymarsch“ von Alex Corti oder die aktuelle Pro- g duktion „Das Gelübde“ von Dominik Graf. Ob Literaturverfilmung oder TV-Mehrteiler, ist unserer Ansicht roße g nach nebensächlich, entscheidend ist die erzählte Geschichte. Wenn die Geschichte uns begeistert, fesselt oder berührt, nehmen wir sie in unsere Reihe Große Geschichten auf. Der Qualität der Filme fühlen wir uns verpflichtet. Wenn Sie sich eine DVD aus dieser Reihe zulegen, dann haben Sie ein Recht auf eine umfangreiche Ausstattung, ein informa- tives Booklet und auf eine hochwertige Aufbereitung von Hintergründen. Im Internet unter www.grosse-geschichten.de können Sie in unserem Programm der großen Geschichten stöbern. Tragen Impressum -Klassiker Sie sich einfach in den Newsletter ein und wir informieren v Sie regelmäßig über Neuheiten. T Herausgeber: Studio Hamburg Distribution & Marketing GmbH Lassen Sie sich von unserer Freude an guter Fernsehunter- ARD Video haltung anstecken. Gehen Sie mit uns auf Schatzsuche und Jenfelder Allee 80 finden Sie Ihre „Große Geschichte“. -

DIE IDEALE FRAU. RUTH LEUWERIK UND DAS KINO DER FÜNFZIGER JAHRE Eine Sonderausstellung Des Filmmuseums Berlin 29. April

DIE IDEALE FRAU. RUTH LEUWERIK UND DAS KINO DER FÜNFZIGER JAHRE Eine Sonderausstellung des Filmmuseums Berlin 29. April – 15. August 2004 Filmreihe im Kino Arsenal 29. April – 26. Mai 2004 Ruth Leuwerik, Hamburg 1961 © Peter Nürnberg Ort: Filmmuseum Berlin im Filmhaus am Potsdamer Platz (Sony Center) Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin Info: Tel. + 49 - (30) - 300 903 -0 Geöffnet: Di – So 10 bis 18 Uhr Do 10 bis 20 Uhr Pfingsten geöffnet Eintritt: 3 € Ermäßigt: 2 € Kombiticket: 7 € (mit Besuch der Ständigen Ausstellung) Ermäßigt: 5 € Katalog: 16,90 € Info: www.henschel-verlag.de Filmreihe: Programm: www.fdk-berlin.de www.filmmuseum-berlin.de DIE IDEALE FRAU. RUTH LEUWERIK UND DAS KINO DER FÜNFZIGER JAHRE Eine Sonderausstellung des Filmmuseums Berlin 29. April – 15. August 2004 Biografie und Zeitleiste Kindheit und Jugend 1924 – 1946 Am 23. April 1924 wird Ruth Leeuwerik als einzige Tochter von Luise und Julius Martin Leeuwerik in Essen geboren. Das zweite „e“ in ihrem Nachnamen wird Ruth Leuwerik mit dem Beginn ihrer Filmkarriere streichen. Die Familie zieht 1938 nach Münster in Westfalen, wo Ruth nach dem Abschluss der Höheren Handelsschule als Sekretärin des Verkehrsvereins arbeitet und in ihrer Freizeit Schauspielunterricht nimmt. Nach der Prüfung an der Reichstheaterkammer erhält Ruth Leuwerik in der Spielzeit 1942/43 am Westfälischen Landestheater Paderborn ihren ersten Vertrag und tourt mit Gastspielen durch das Sauerland und das Ruhrgebiet. Das folgende Engagement an den Städtischen Bühnen Münster währt nur bis zum Frühling 1944, als das Theater infolge des Krieges schließen muss. Ruth Leuwerik zieht mit ihrer Mutter ins Sauerland und wird zum Arbeitsdienst in der Rüstungsindustrie abkommandiert. -

Simply-Hitchcock-1587911892. Print

Simply Hitchcock Simply Hitchcock DAVID STERRITT SIMPLY CHARLY NEW YORK Copyright © 2017 by David Sterritt Cover Illustration by Vladymyr Lukash Cover Design by Scarlett Rugers All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher at the address below. [email protected] ISBN: 978-1-943657-17-9 Brought to you by http://simplycharly.com Dedicated to Mikita, Jeremy and Tanya, Craig and Kim, and Oliver, of course Contents Praise for Simply Hitchcock ix Other Great Lives xiii Series Editor's Foreword xiv Preface xv Acknowledgements xix 1. Hitch 1 2. Silents Are Golden 21 3. Talkies, Theatricality, and the Low Ebb 37 4. The Classic Thriller Sextet 49 5. Hollywood 61 6. The Fabulous 1950s 96 7. From Psycho to Family Plot 123 8. Epilogue 145 End Notes 147 Suggested Reading 164 About the Author 167 A Word from the Publisher 168 Praise for Simply Hitchcock “With his customary style and brilliance, David Sterritt neatly unpacks Hitchcock’s long career with a sympathetic but sharply observant eye. As one of the cinema’s most perceptive critics, Sterritt is uniquely qualified to write this concise and compact volume, which is the best quick overview of Hitchcock’s work to date—written with both the cineaste and the general reader in mind. -

DVD-Liste SPIELFILME

DVD-Liste Der Bibliothek des Goethe-Instituts Krakau SPIELFILME Abgebrannt / [Darsteller:] Maryam Zaree, Tilla Kratochwil, Lukas Steltner... Regie & Buch: Verena S. Freytag. Kamera: Ali Olcay Gözkaya. Musik: Roland Satterwhite Frankfurt: PFMedia, 2012.- Bildtonträger.- 1 DVD-Video (Ländercode 0, 103 Min.) : farb. Sprache: dt. - Untertitel: engl., franz.- FSK-Freigabe ab 12 Jahren. - Spielfilm. Deutschland. 2010 The Adventures of Werner Holt / Darsteller: Klaus-Peter Thiele, Manfred Karge, Arno Wyzniewski ... Kamera: Rolf Sohre. Musik: Gerhard Wohlgemuth. Drehbuch: Claus Küchenmeister... Regie: Joachim Kunert. [Nach dem Roman von Dieter Noll] - 1 DVD (163 Min.) : s/w. Dolby digital EST: Die@Abenteuer des Werner Holt <dt.> Sprache: dt. - Untertitel: eng. - Extras: Biografien und Filmografien. - Spielfilm, Literaturverfilmung. DDR. 1964 Abfallprodukte der Liebe / Ein Film von Werner Schroeter. Mit Anita Cerquetti, Martha Mödl, Rita Gorr... Berlin: Filmgalerie 451, 2009.- Bildtonträger.- 1 DVD Abschied : Brechts letzter Sommer / Josef Bierbichler, Monika Bleibtreu, Elfriede Irrall ... Buch: Klaus Pohl. Kamera: Edward KÚosiõski. Musik: John Cale. Regie: Jan Schütte München: Goethe-Institut e.V., 2013.- Bildtonträger.- 1 DVD (PAL, Ländercode-frei, 88 Min.) : farb., DD 2.0 Stereo Sprache: dt. - Untertitel: dt., engl., span., franz., port.. - Spielfilm. Deutschland. 2000 Absolute Giganten / ein Film von Sebastian Schipper. [Darst.]: Frank Giering, Florian Lukas, Antoine Monot, Julia Hummer. Kamera: Frank Griebe. Musik: The Notwist. Drehbuch und Regie: Sebastian Schipper Notwist München: Goethe-Institut e.V., 2012.- Bildtonträger.- 1 DVD (PAL, Ländercode-frei, 81 Min.) : farb., DD 2.0 Sprache: dt. - Untertitel: dt., span., port., engl., franz., ital., indo.. - Spielfilm. Deutschland. 1999 Absurdistan / ein Film von Veit Helmer. Mit: Maximilian Mauff, Kristýna MaléÂová und Schauspielern aus 18 Ländern. -

Titel Kino 4/2000 Nr. 1U.2

EXPORT-UNION OF GERMAN CINEMA 4/2000 Special Report: TRAINING THE NEXT GENERATION – Film Schools In Germany ”THE TANGO DANCER“: Portrait of Jeanine Meerapfel Selling German Films: CINE INTERNATIONAL & KINOWELT INTERNATIONAL Kino Scene from:“A BUNDLE OF JOY” GERMAN CINEMA Launched at MIFED 2000 a new label of Bavaria Film International Further info at www.bavaria-film-international.de www. german- cinema. de/ FILMS.INFORMATION ON GERMAN now with links to international festivals! GERMAN CINEMA Export-Union des Deutschen Films GmbH · Tuerkenstrasse 93 · D-80799 München phone +49-89-3900 9 5 · fax +49-89-3952 2 3 · email: [email protected] KINO 4/2000 6 Training The Next Generation 33 Soweit die Füße tragen Film Schools in Germany Hardy Martins 34 Vaya Con Dios 15 The Tango Dancer Zoltan Spirandelli Portrait of Jeanine Meerapfel 34 Vera Brühne Hark Bohm 16 Pursuing The Exceptional 35 Vill Passiert In The Everyday Wim Wenders Portrait of Hans-Christian Schmid 18 Then She Makes Her Pitch Cine International 36 German Classics 20 On Top Of The Kinowelt 36 Abwärts Kinowelt International OUT OF ORDER Carl Schenkel 21 The Teamworx Player 37 Die Artisten in der Zirkuskuppel: teamWorx Production Company ratlos THE ARTISTS UNDER THE BIG TOP: 24 KINO news PERPLEXED Alexander Kluge 38 Ehe im Schatten MARRIAGE IN THE SHADOW 28 In Production Kurt Maetzig 39 Harlis 28 B-52 Robert van Ackeren Hartmut Bitomsky 40 Karbid und Sauerampfer 28 Die Champions CARBIDE AND SORREL Christoph Hübner Frank Beyer 29 Julietta 41 Martha Christoph Stark Rainer Werner Fassbinder 30 Königskinder Anne Wild 30 Mein langsames Leben Angela Schanelec 31 Nancy und Frank Wolf Gremm 32 Null Uhr Zwölf Bernd-Michael Lade 32 Das Sams Ben Verbong CONTENTS 50 Kleine Kreise 42 New German Films CIRCLING Jakob Hilpert 42 Das Bankett 51 Liebe nach Mitternacht THE BANQUET MIDNIGHT LOVE Holger Jancke, Olaf Jacobs Harald Leipnitz 43 Doppelpack 52 Liebesluder DOUBLE PACK A BUNDLE OF JOY Matthias Lehmann Detlev W. -

Euro = US$ X 1.2961 Pound = US$ X 1.9657 US$ = Euro X .7716 US$ = Pound X .5087 for More Info, See Tutorial

TITLE YEAR NAT SIZE DESCRIPTION COND PRICE $* PRICE €* PRICE £* DLR S 1977 GER 24x33 STYLE A EXC $32 MAS S 1977 GER 24x33 STYLE B EXC $32 MAS SA TREE LEX 2000 FRE 16x23 PHOLDEE, VIRAKAMINTR A € 8 INT SAADIA 1953 BEL 14x22 WILDE, FERRER A € 40 INT SABAKA 1954 US 11x14 BORIS KARLOFF F $50 MP SABAKA 1954 US 22x28 BORIS KARLOFF EXC $30 PW SABAKA 1954 BEL 14x20 BORIS KARLOFF VG € 55 KA SABATA 1970 US 27x41 VAN CLEEF EXC $45 PW SABATA 1970 US 27x41 VAN CLEEF NM $45 A3P SABOTAGE 1950S IND 30x40 $150 TPM SABOTAGE SQUAD 1942 US 27x41 VG $175 MPS SABOTEUR 1965 US 27x41 BRANDO EXC $25 PW SABOTEUR 1942 BEL 14x22 LB; LANE, CUMMINGS A € 100 INT SABOTEUR 1942 BEL 14x20 PRISCILLA LANE VG € 150 KA SABOTEUR 1942 FRE 47x63 LANE, CUMMINGS EXC € 750 DB SABOTEUR R1957 GER 23x33 LANE, CUMMINGS NM € 600 KA SABOTEUR R1950s IT 55x79 LANE, CUMMINGS GD $250 FA SABRINA 1954 US 11x14 LC C8+ $150 TPM SABRINA 1954 US 14x36 LB; BOGART, HEPBURN NM $950 A3P SABRINA 1954 US 22x28 BOGART, HEPBURN NM $2,200 ZW SABRINA 1954 US 27x41 LB; BOGART, HEPBURN NM $1,400 LIG SABRINA 1954 US 27x41 LB; BOGART, HEPBURN F-VF $2,595 CMP SABRINA 1954 US 41x81 LB; BOGART, HEPBURN NM $2,000 LIG SABRINA R1965 US 27x41 BOGART, HEPBURN EXC $125 PW SABRINA R1965 US 27x41 BOGART, HEPBURN EXC $375 FA SABRINA R1965 US 27x41 BOGART, HEPBURN A £225 OP SABRINA R1965 US 41x81 LB; HEPBURN; UNC M $750 A3P SABRINA 1954 BEL 14x22 BOGART, HEPBURN EXC € 700 DB SABRINA 1954 DEN 23x33 BOGART, HEPBURN EXC € 900 DB SABRINA R1989 FRE 47x63 AUDREY HEPBURN VF € 60 KA SABRINA 1954 GER 23x33 BOGART, HEPBURN EXC € 400 -

The Year 1968—Some Claiming Objectivity and Others Stating Their Prejudices—I Am Convinced That Fairness Is Possible but True Objectivity Is Not

file:///D|/Temp%2093/1968/1968.htm file:///D|/Temp%2093/1968/1968.htm (1 of 350)04.04.2006 16:28:44 file:///D|/Temp%2093/1968/1968.htm "Splendid . evocative ... No one before Kurlansky has managed to evoke so rich a set of experiences in so many different places—and to keep the story humming." -Chicago Tribune To some, 1968 was the year of sex, drugs, and rock and roll. Yet it was also the year of the Martin Luther King, Jr., and Bobby Kennedy assassinations; the riots at the Democratic National Convention in Chicago; Prague Spring; the antiwar movement and the Tet Offensive; Black Power; the generation gap; avant-garde theater; the upsurge of the women's movement; and the beginning of the end for the Soviet Union. In this monumental book, Mark Kurlansky brings to teeming life the cultural and political history of that pivotal year, when television's influence on global events first became apparent, and spontaneous uprisings occurred simultaneously around the world. Encompassing the diverse realms of youth and music, politics and war, economics and the media, 1968 shows how twelve volatile months transformed who we were as a people—and led us to where we are today. "A cornucopia of astounding events and audacious originality ... Like a reissue of a classic album or a PBS documentary, this book is about a subject it's hard to imagine people ever tiring of revisiting. They just don't make years like 1968 very often." - The Atlanta Journal-Chronicle "Fascinating ... [Kurlansky] re-creates events with flair and drama." - Seattle Post-Intelligencer "Highly readable .. -

01 Kino-Lay 4 5.Indd

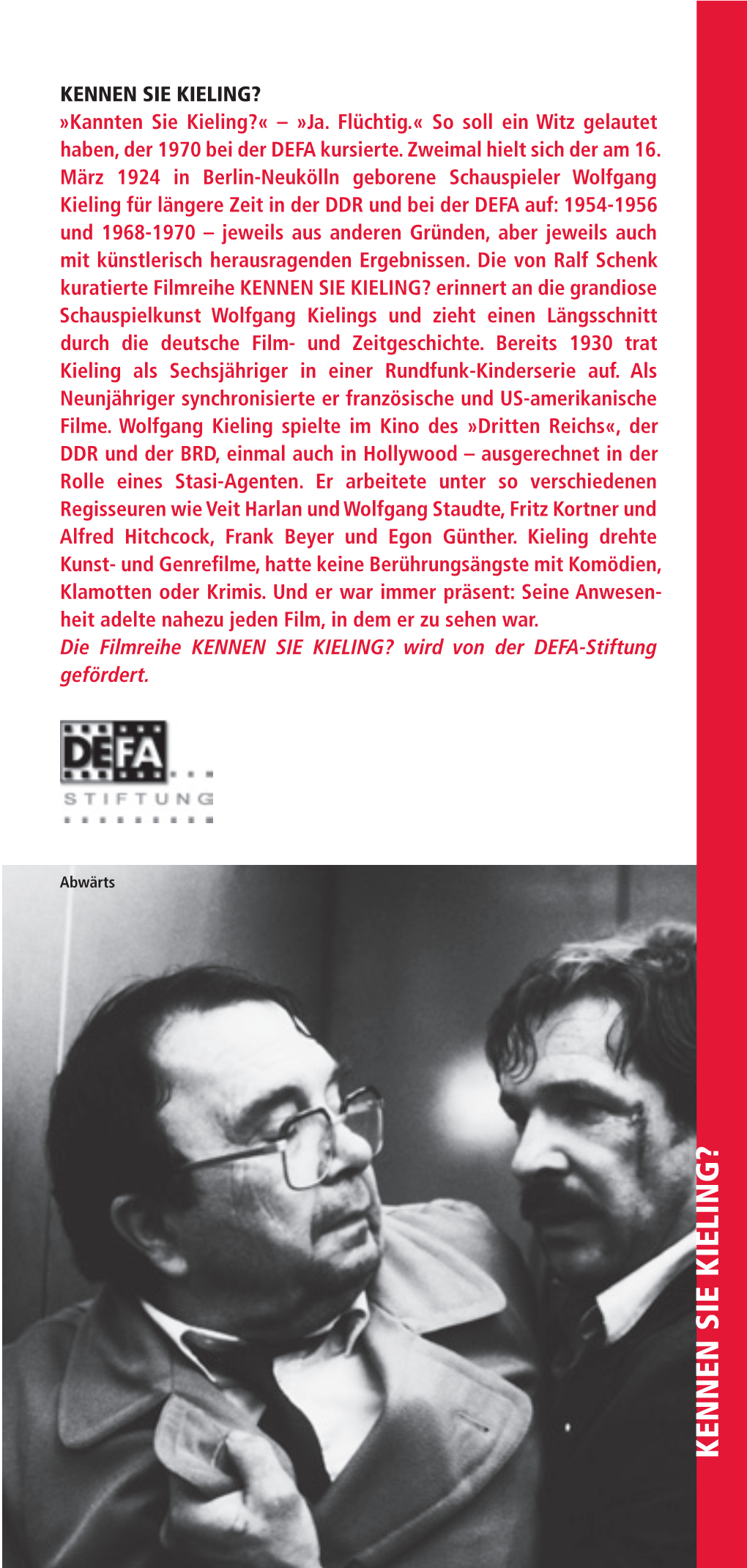

Z FILMWERKSTATT Neben den Filmreihen des Zeughauskinos bietet das Deutsche Historische Museum seit geraumer Zeit die Gelegenheit, Film- und Zeitgeschichte im Rah- men sogenannter Filmwerkstätten zu studieren. Das filmpädagogische Ange- bot richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 10 bis 13, die sowohl filmanalytisch als auch an Ausstellungsexponaten arbeiten möch- ten. So setzt sich beispielsweise die sechsstündige Filmwerkstatt Triumph des Willens und das Kino im Nationalsozialismus, die in Zusammenarbeit mit dem Bundesarchiv-Filmarchiv stattfindet, mit Leni Reifenstahls Film und den Zielen und Strategien des NS-Regimes auseinander. Die Schülerinnen und Schüler sichten Triumph des Willens und analysieren anschließend in längeren Grup- penarbeitsphasen ausgewählte Filmsequenzen sowie Exponate der Ständigen Ausstellung. Sie informieren sich über Führerbilder und Führererwartungen, studieren Rollen- und Körperbilder, analysieren Erscheinungsformen der Uni- formierung und Militarisierung, ehe ihre Arbeitsergebnisse im Plenum vorge- stellt und diskutiert werden. Die Frage eines verantwortungsbewussten Umgangs mit dem Erbe des Nationalsozialismus spielt dabei eine wesentliche Rolle. Eine Buchung der Filmwerkstatt ist unter der Rufnummer 030 / 20 30 47 51 möglich. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Ihr Zeughauskino KENNEN SIE KIELING? »Kannten Sie Kieling?« – »Ja. Flüchtig.« So soll ein Witz gelautet haben, der 1970 bei der DEFA kursierte. Zweimal hielt sich der am 16. März 1924 in Berlin-Neukölln geborene Schauspieler Wolfgang Kieling für längere Zeit in der DDR und bei der DEFA auf: 1954-1956 und 1968-1970 – jeweils aus anderen Gründen, aber jeweils auch mit künstlerisch herausragenden Ergebnissen. Die von Ralf Schenk kuratierte Filmreihe KENNEN SIE KIELING? erinnert an die grandiose Schauspielkunst Wolfgang Kielings und zieht einen Längsschnitt durch die deutsche Film- und Zeitgeschichte. -

April 25, 1985 --~-R

Campa9ne de souscription Capital Campaign de l'Urnversite Concordia Concordia University ~ Volume 8. Number 27 April25.1985 Arts and Science Dean appointed Feb. 21, 1985 to select a new head for Concordia's largest Faculty. The 46-year-old historian joined Sir George Williams University as a lecturer in 1967. He was first appointed Department Chairman in June, 1981, and re-appointed to a second term in June, 1984. He also served as Direc tor of Concordia University's Interuniversity Centre for European Studies from 1977 to 1979. Bertrand has published Graham Martin, Vice-Rector, Administration and Finance, left, and John Hill, President of numerous works on Western · the Concordia University Faculty Association (CUFA), right, sign the contract approved by the European social history (with CUFA membership in a 292 to 42 vote completed April 10. The contract, negotiated between istory Department particular emphasis on the University administration and CUFA during the past three months, gives unionized faculty Chairman Charles L. modern Italy), and has receiv and librarians an average salary increase of 4. 5 %. Retroactive pay, resulting from the contract, H Bertrand has been ap- ed research grants from the will be included in the May 10th salary cheques. pointed Dean of the Faculty of Canada Council, the Italian Among those who voted, 87% were in favor of the contract. Close to half of those eligible to Arts and Scie_nces effective Ju government and the Quebec vote did so. CUFA has approximately 700 members. ly l , 1985. His term wm run government's FCAC program, The 51-article contract is basically the same as the one imposed on the University a year ago until May 1990. -

In the Footsteps of Orpheus

In the Footsteps of Orpheus Trackers, with Hidden Noise It is in broad daylight that they, in turn, prepare to track down the origin or the source of the noise that will lead them toward the one they are looking for, whom they do not even know yet. T ey are trackers. I would like to follow them in their ancient hunt, whose story now I hold in my hands: T ese pages from which their subdued cries and barks resound as if from far away. T e transmission has been quite bad for a long time now: In the papyrus of Sophocles’ T e Trackers, the mutilated passages are so numerous that despite the ef orts of philologists to restore them the text reads like a truncated telegram. Amid the cracklings of the line (which every now and then jumps abruptly), I hear these fragments: Let’s go . your feet, your step . Courage! Courage! . Oh, oh! Yes, you . forward, the thief . through cunning . coming to the end . How, by what means these clandes- tine, nocturnal thef s, hastily . if by accident, I were to f nd it . 118856-Szendy_AllEars.indd8856-Szendy_AllEars.indd 5959 99/21/16/21/16 111:081:08 AAMM Hello? Yes, I am listening, but the reception is very bad. It would appear that this is the chorus, yes, a chorus of satyrs that, following the commands of Silenus, who is their guide and chief, decided to pursue the thief responsible for stealing Apollo’s cattle in order to earn the promised reward. A little later—and I do understand it better now—Silenus speaks of “track[ing] down the abductor, the predator, the thief.” Furthermore, where the Sophoclean signal is truly scrambled, I can still get a connection through another line: To the extent that I can corroborate the information of one text by another, the play takes up again the argument of the Homeric hymn to Hermes.