2012.02.05 Programmheft Benefizkonzert

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Biography Thomaskantor Gotthold Schwarz As of March 2018

Thomaskantor Gotthold Schwarz Gotthold Schwarz is the 17 th Thomaskantor after Johann Sebastian Bach. On 9 June 2016 he has been appointed as Thomaskantor and has been officially inaugurated on 20 August 2016. Born in Zwickau as a son of a cantor he gained his musical education at the “Hochschule für Kirchenmusik Dresden” (University for Church Music Dresden) and also at the “Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig” (University of Music and Theatre „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig) after having been a member of Thomanerchor Leipzig for s short time in his childhood. He studied singing with Gerda Schriever, playing the organ with former St. Thomas Organist Hannes Kästner and Wolfgang Schetelich, as well as conducting with Max Pommer and Hans-Joachim Rotzsch. Furthermore he has worked with, amongst others, Hermann Christian Polster, Peter Schreier and Helmuth Rilling in masterclasses and academies. Gotthold Schwarz, who began to work as vocal trainer for the Thomanerchor Leipzig in 1979, stood in for the Thomaskantor for several times since the 1990's. On this position he led the motets, performances of cantatas and oratorios with the Thomanerchor Leipzig; moreover he was entrusted with other duties as an interim officiating cantor. Together with the world-famous boys’ choir he has been on numerous tours in Germany, Europe and overseas (Japan, China, USA, Canada), several together with the Gewandhausorchester Leipzig. Furthermore Gotthold Schwarz is initiator and leader of “Concerto vocale”, “Saxon Baroque Orchestra”, “Leipziger Cantorey” and “Bach Consort Leipzig”. In recognition of his special merits the versatiled singer and conductor was awarded with the Cross of Merit of the Federal Republic of Germany (1 st class) on 4 October 2017. -

DIE MUSIKWELT SCHAUT AUF UNS Er Steht an Einer Der Bedeutendsten Positionen Nicht Allein Des Leipziger Musiklebens: Gotthold Schwarz Ist Seit Drei Jahren Thomaskantor

DIE MUSIKWELT SCHAUT AUF UNS Er steht an einer der bedeutendsten Positionen nicht allein des Leipziger Musiklebens: Gotthold Schwarz ist seit drei Jahren Thomaskantor. Wir sprachen mit ihm in seinem Amtssitz, dem Alumnat des Thomanerchors. 32 Interview © Gewandhaus−Magazin© Gewandhaus−Magazin Herr Professor Schwarz, was machen Sie Schwarz: Manchmal denke ich schon in Sonnabend der Fall ist, singen wir in der in den Sommerferien? den Ferien: Wie soll das gehen, wenn Stimmung von 443 Hertz. Es wäre aller- Gotthold Schwarz: Meine Ferien sind we- jetzt die Abiturienten und damit die er- dings für die Reputation Leipzigs als gen des alljährlichen Konzerts zu Johann fahrensten Sänger weg sind? Aber oft Bach-Stadt gut, hätten wir innerhalb des Sebastian Bachs Todestag am 28. Juli ein entwickeln diejenigen, die vorher in der Gewandhausorchesters auch Instrumen- wenig geteilt. Aber das stört mich nicht. zweiten Reihe gestanden haben, plötz- te, mit denen man in der Stimmung von Nach Möglichkeit fahre ich mit der Fami- lich große Energien und übernehmen 415 Hertz musizieren könnte. lie zum Wandern. In diesem Jahr geht es die Rolle der Ausgeschiedenen. Wir nut- nach Südtirol. Danach gibt es auch schon zen ja das letzte Ferienwochenende be- Ist das Wechseln von einer Stimmung in viel für das neue Schuljahr vorzuberei- reits für ein zweieinhalbtägiges Chorla- die andere nicht schwierig, wenn ein Ge- ten. ger auf Schloss Colditz, wo auch schon wandhausmusiker beispielsweise nach- die Neuaufgenommenen dabei sind. Dort mittags in der Thomaskirche und abends Sind Sie im Sommer verstärkt als Sänger wird jeder Thomaner kurz überprüft, in der Oper zu spielen hat? aktiv? damit ich weiß, wo er stimmlich steht. -

Heartland of German History

Travel DesTinaTion saxony-anhalT HEARTLAND OF GERMAN HISTORY The sky paThs MAGICAL MOMENTS OF THE MILLENNIA UNESCo WORLD HERITAGE AS FAR AS THE EYE CAN SEE www.saxony-anhalt-tourism.eu 6 good reasons to visit Saxony-Anhalt! for fans of Romanesque art and Romance for treasure hunters naumburg Cathedral The nebra sky Disk for lateral thinkers for strollers luther sites in lutherstadt Wittenberg Garden kingdom Dessau-Wörlitz for knights of the pedal for lovers of fresh air elbe Cycle route Bode Gorge in the harz mountains The Luisium park in www.saxony-anhalt-tourism.eu the Garden Kingdom Dessau-Wörlitz Heartland of German History 1 contents Saxony-Anhalt concise 6 Fascination Middle Ages: “Romanesque Road” The Nabra Original venues of medieval life Sky Disk 31 A romantic journey with the Harz 7 Pomp and Myth narrow-gauge railway is a must for everyone. Showpieces of the Romanesque Road 10 “Mona Lisa” of Saxony-Anhalt walks “Sky Path” INForMaTive Saxony-Anhalt’s contribution to the history of innovation of mankind holiday destination saxony- anhalt. Find out what’s on 14 Treasures of garden art offer here. On the way to paradise - Garden Dreams Saxony-Anhalt Of course, these aren’t the only interesting towns and destinations in Saxony-Anhalt! It’s worth taking a look 18 Baroque music is Central German at www.saxony-anhalt-tourism.eu. 8 800 years of music history is worth lending an ear to We would be happy to help you with any questions or requests regarding Until the discovery of planning your trip. Just call, fax or the Nebra Sky Disk in 22 On the road in the land of Luther send an e-mail and we will be ready to the south of Saxony- provide any assistance you need. -

Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio

JOHANN Thomanerchor Leipzig SEBASTIAN Gewandhausorchester BACH Gotthold Schwarz CHRISTMAS ORATORIO WEIHNACHTS ORATORIUM JOHANNJOHANN SEBASTIANSEBASTIAN BACHBACH (1685(1685 – – 1750) 1750) CHRISTMASCHRISTMAS ORATORIOORATORIO WEIHNACHTSWEIHNACHTS ORATORIUMORATORIUM BWVBWV 248 248 THOMANERCHORTHOMANERCHOR LEIPZIG LEIPZIG GEWANDHAUSORCHESTERGEWANDHAUSORCHESTER LEIPZIG LEIPZIG GOTTHOLDGOTTHOLD SCHWARZ SCHWARZ (Thomaskantor) (Thomaskantor) 4 DOROTHEEDOROTHEE MIELDS MIELDS soprano soprano ELVIRAELVIRA BILL BILL alto alto PATRICKPATRICK GRAHL GRAHL tenor tenor (Evangelist) (Evangelist) MARKUSMARKUS SCHÄFER SCHÄFER tenor tenor (arias) (arias) KLAUSKLAUS HÄGER HÄGER bass bass CLEMENSCLEMENS SOMMERFELD SOMMERFELD echo echo JANNESJANNES ARNDT ARNDT angel angel ANDREASANDREAS BUSCHATZ BUSCHATZ solo solo violin violin KATALINKATALIN STEFULA STEFULA flute flute HANNAHANNA RZEPKA RZEPKA flute flute PHILIPPEPHILIPPE TONDRE TONDRE oboe oboe d∆amore d∆amore THOMASTHOMAS HIPPER HIPPER oboe oboe d∆amore d∆amore GUNDELGUNDEL JANNEMANN_FISCHER JANNEMANN_FISCHER cor cor anglais anglais MARIE_CHRISTINEMARIE_CHRISTINE GITMANN GITMANN cor cor anglais anglais RALFRALF GÖTZ GÖTZ horn horn JULIANJULIAN SCHACK SCHACK horn horn JONATHANJONATHAN MÜLLER MÜLLER trumpet trumpet MICHAELMICHAEL SCHLABES SCHLABES trumpet trumpet GUNTERGUNTER NAVRATIL NAVRATIL trumpet trumpet MAREKMAREK STEFULA STEFULA timpani timpani DANIELDANIEL PFISTER PFISTER cello cello MICHAILMICHAIL PAVLOS PAVLOS SEMSIS SEMSIS double double bass bass RICCARDORICCARDO TERZO TERZO bassoon bassoon ULLRICHULLRICH -

A World-Class City of Music Experience the Fascinating Power of Music

www.leipzig.travel Experience music Leipzig A World-Class City of Music Experience the fascinating power of music Gewandhaus concert hall Leipzig – where music calls the tune 3 Gewandhausorchester – a world-renowned ensemble 4 Leipzig Opera – a superlative artistic experience 5 Johann Sebastian Bach – his heirs, his followers 6 Mahler, Bach, Mendelssohn, Wagner. Music Festivals in 2021/22. 8 Experience authentic historic places 12 Leipzig Music Trail 14 Organ building and BurgenLandKlänge I Leipzig Region 16 Event highlights 18 Travel offer 20 Richard Wagner’s “The Ban on Love, or The Novice of Palermo” at the Leipzig Opera 2 Leipzig – where music calls the tune In Leipzig you can feel the fascinating power of music everywhere – in the streets and squares, in churches, concert halls and in the many authentic places where famous composers and musicians lived and worked. A long-standing tradition: over 500 composers have lived here over the centuries including the greatest names in music history – Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy and the married couple Clara and Robert Schumann, as well as Richard Wagner, Edvard Grieg, Albert Lortzing, Gustav Mahler and Hanns Eisler. Music comes to life The city’s rich musical heritage also includes the Gewandhaus- orchester and the world-renowned St. Thomas Boys Choir, which can look back on over 800 years of history. Leipzig Opera, which has always sought to preserve Wagner’s heritage, is the third oldest civic venue for musical theatre in Europe. In the capital of music, outstanding ensembles and soloists delight audiences at concerts, ballets, the Summer Organ Festival and the world- famous Leipzig Bachfest. -

Gedenkkonzert

Gedenkkonzert anlässlich der Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945 Sehr geehrte Konzertbesucher, wir begrüßen Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Konzert. Bitte denken Sie vor dem Konzert daran, Mobiltelefone und Uhren mit Signalfunktion auszuschalten. Im Interesse der Künstler und der Konzertbesucher möchten wir außerdem darum bitten, während des Konzertes störende Hustengeräusche zu ver- meiden. Mit Hilfe eines Taschentuches lässt sich lautes Husten erheblich reduzieren. Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass aus urheberrechtlichen Gründen das Herstellen von Bild- und Tonaufzeichnungen nicht gestattet ist. Aus gegebenem Anlass bitten wir, auf Beifallsbekundungen zu verzichten. Kreuzkirche Dresden Sonntag 11. Februar 2007 17.00 Uhr Gedenkkonzert Wie liegt die Stadt so wüst Rudolf Mauersberger [1889 – 1971] Nr. 1 aus Zyklus Dresden RMWV 4 Ich hatte viel Bekümmernis Johann Sebastian Bach [1685 – 1750] Kantate BWV 21 Pause Requiem d-Moll KV 626 Wolfgang Amadeus Mozart [1756 – 1791] Barbara Christina Steude Sopran Elisabeth Wilke Alt Martin Petzold Tenor Jochen Kupfer Bass Kreuzorganist Holger Gehring Orgel Dresdner Kreuzchor Dresdner Philharmonie Kreuzkantor Roderich Kreile Leitung Einführung Im Jahre 1930 wurde der aus dem Erzgebirgsdorf Mauersberg stammende Rudolf Mauersberger zum 25. Kreuzkantor des Dresdner Kreuzchores berufen. In den 41 Jahren seiner Arbeit mit dem traditionsreichen Knabenchor prägte er nicht nur dessen spezifi- schen Klang, sondern vor allem auch das Musikleben der Stadt. Der Kreuzchor wurde besonders in den Kriegsjahren zu einer bedeutenden Institution für die Dresdner Bevölkerung, da er mit seiner bis Oktober 1944 nahezu uneingeschränk- ten Konzerttätigkeit vielfach Trost und Zuversicht gab. Am 9. Februar 1945 fand die letzte Vesper des Kreuzchores statt – vier Tage später sind elf der jungen Sänger unter den Tausenden Toten, die Dresden nach den Bombenangriffen zu beklagen hatte. -

Filf.Ch 9E Edition Festival International Du Lied De Fribourg Du 1Er Au 7 Juillet 2017

9e edition festival international du lied fribourg du 1er au 7 juillet 2017 filf.ch 9e edition Festival International du Lied de Fribourg du 1er au 7 juillet 2017 Muses & Musées 6 Ils se sont produits au festival AVEC LE SOUTIEN DE depuis sa création en 2001 9 Reto Bieri 10 Marie-Claude Chappuis 12 Le Chœur St-Michel 14 Silvia Fraser 16 Emiliano Gonzalez-Toro 20 Romain Hervé 22 Martin Hoepfner 24 Christian Immler 26 Monika Nagy 28 Programmation de la 9e édition 30 Martin Petzold 32 Luca Pianca 34 Dmitry Sinkovsky 36 Carte blanche à Nicolas Ruffieux 39 Programme du 1.07 41 Programme du 2.07 à 17h00 43 Programme du 2.07 à 20h30 45 Ravel et les Histoires naturelles de Jules Renard, texte de Frédéric Wandelère 48 Programme du 5.07 50 Programme du 7.07 54 Remerciements 57 9e edition Festival International du Lied de Fribourg du 1er au 7 juillet 2017 /05 « J’avouerai de bonne foi que j’aime beaucoup mieux ce qui me touche que ce qui me surprend. » « Ich gebe zu, dass ich lieber habe was mich berührt als was mich überrascht. » François Couperin (1668 – 1733) Muses & Musees 9e edition Festival International du Lied de Fribourg du 1er au 7 juillet 2017 Les Musées de la ville de Fribourg me fascinent depuis l’enfance. Ils reflètent /07 MUSES & MUSÉES la beauté de notre ville, ses aspects variés autant du point de vue artistique, géographique qu’historique. Il faut parfois de la distance pour apprécier les merveilles qui sont proches et c’est toujours avec émotion que je reviens dans la ville où je suis née. -

201107 Programm Kopie.Pdf

Wir danken unseren Förderern und Unterstützern sehr herzlich! Gefördert durch den Freistaat Sachsen innerhalb der Projektreihe „Revolution und Demokratie“. Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf der Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes. Gefördert durch den Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien und von der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Ermöglicht durch Staatsminister Oliver Schenk, Dr. Stephan Meyer (MdL), Landrat Bernd Lange und Kulturraumsekretär Joachim Mühle. Begleitet durch die Verlagsgruppe Klaus-Jürgen Kamprad (Altenburg) und den Medienpartner „So geht sächsisch.“ (Dachmarke des Freistaats Sachsen). Veranstalter: Kreismusikschule Dreiländereck, Euroregionales Kulturzentrum Zittau e.V., Stadt Zittau Konzept/Redaktion: Dr. Sven Rössel Da im Netz keine Kollekte möglich ist, haben Sie die Möglichkeit einer Überweisung an die Kreismusikschule Dreiländereck/ Kultur- und Weiterbildungsgesellschaft mbH: • IBAN: DE51 8505 0100 3000 0746 50 • BIC: WELADED1GRL • Stichwort: Hammerschmidtehrung Sie erhalten bei Angabe der Adresse selbstverständlich eine Spendenbescheinigung. Programm Johann Sebastian Bach Jesu, meine Freude (BWV 227, 1-3, vermutlich (1785-1750) Leipziger Zeit; früheste Quelle vor 1735) Andreas Hammerschmidt Habe deine Lust an dem Herren (HaWV 141, (1611-1675) Andachten II, Freiberg 1641) Machet die Thore Weit (HaWV 653, Fest- und Zeitandachten, Dresden 1671) Begrüßung – Thomas Zenker (Oberbürgermeister der Stadt Zittau) Andreas Hammerschmidt Paduan à 5 in g-Moll (HaWV 3) & Galliard à 5 in g- Moll (HaWV 36, Erster Fleiß, Freiberg 1636), Bearbeitung für Orgel-solo von J. Tůma Andreas Hammerschmidt Herr wie lange wiltu mein so gar vergessen (HaWV 140, Andachten II, Freiberg 1641) Wie lieblich sind deine Wohnungen (HaWV 135 Andachten II, Freiberg 1641) Ach Jesus stirbt (HaWV 659, Fest- und Zeitandachten, Dresden 1671) Wortbeitrag & Notenbandvorstellung – Prof. Dr. -

241. Saison Im Gewandhaus Konzerte Im SEP/OKT 2021 Vorverkaufsstart

SEP OKT 2021 Die 241. Saison im Gewandhaus zu Leipzig Die Beraterin, die tickt wie Sie. Silke Eisermann arbeitet als Beraterin total strukturiert. In ihrer Freizeit braucht sie dann aber viel Kreativität und für Mode interessiert sie sich sowieso. Genau wie Sie? Dann könnte es ja passen. Welche Beraterin oder welcher Berater so drauf ist wie Sie, erfahren Sie unter: 2 berater.sparkasse-leipzig.de SEP OKT 2021 Die 241. Saison im Gewandhaus zu Leipzig 3 Welchen Platz dürfen wir Ihnen anbieten? Normalerweise musizieren wir im Gewandhaus, in der Oper und der Thomaskirche, aber auch in Schulen und Kitas, in sozio-kulturellen Zentren der Stadtteile, in der Moritzbastei und auf der Rosental-Wiese. 4 Durch die Corona-Pandemie war dies nicht in normalem Maße möglich. Stattdessen musizierten wir in Hinterhöfen, vor Pflege- sowie Altenheimen und zur Weihnachtszeit auf einem Bus. Denn wir wollten da sein, wo Sie sind und Ihnen mit unserer Musik Freude bereiten. Im Zentrum unseres Schaffens stehen die Großen Concerte des Gewand- hausorchesters. Aber Sie können die Vielseitigkeit, Kreativität und Experimentierfreude unserer Musiker auch bei Kammermusikabenden, Chor-, Orgel- und Salonmusikkonzerte, Musikvermittlungs- oder Crossover-Projekten mit Künstlern der freien Szene erleben. Den Leipziger Bürgern ist es zu verdanken, dass es uns als Orchester seit der Bach-Zeit gibt und wir heute in Leipzig und der ganzen Welt musizieren. Wir revanchieren uns seit drei Jahrhunderten mit engagiertem Spiel auf Weltklasseniveau sowie ideen- und abwechs- lungsreich zusammengestellten Programmen. Und – unsere Herzens- angelegenheit – mit Benefizkonzerten für Leipziger Initiativen. Unsere Gewandhauskapellmeister haben Musik-, Zeit- und Stadtgeschichte geschrieben: Mendelssohn, Nikisch, Masur. Unser aktueller Gewandhaus- kapellmeister Andris Nelsons ist ein international gefeierter Star. -

Bach Und „Die Drei“ Mozart - Beethoven - Schubert

Bach und „Die Drei“ Mozart - Beethoven - Schubert St. Jacobi - St. Nikolai - St. Marien Künstlerische Leitung: KMD Prof. Jochen A. Modeß Vorschau 69. Greifswalder Bachwoche Königsmusik 15. Juni bis 21. Juni 2015 www.bachwoche-greifswald.de Konzerte und Veranstaltungen des Greifswalder Domchores und des Instituts für Kirchenmusik und Musikwissenschaft für das Jahr 2014 unter: www.phil.uni-greifswald.de/bereich2/musik.html Vorwort Glockenklang von drei Kirchtürmen wird die diesjährige Bachwoche eröffnen. „Da pacem– gib Frieden“ ist die Glockenkomposition überschrieben, eine leider immer wieder aktuelle dringende Bitte. Ein außergewöhnlicher Auftakt zum Thema „Bach und die Drei“, ein sicherlich die Stadt erfüllendes Klangerlebnis. Ein eindrückliches Geläut auch zum 40. Todestag des Bachwochengründers Hans Pflugbeil, Anlass, damit an sein Lebenswerk – von dem wir noch heute zehren – in Dankbarkeit zu erinnern! MO Beim Eröffnungsabend dann kommen die Drei zu Wort, die drei Komponisten, die neben Bach in diesem Jahr der Bachwoche ihren Stempel aufdrücken. Mozart, Beethoven und Schubert – das waren die prägenden Komponisten meines Klavierunterrichtes als Kind und Jugendlicher und hingen, von meinem Vater Horst Modeß nach entsprechenden Vorlagen in Öl gemalt, über unserem Klavier: DI MI DO So mögen Sie, liebe Bachwochenbesucher, die tiefen Wurzeln der diesjährigen Bachwochen-Konzeption erkennen! Diese füllt die bewährte Struktur mit den Geistlichen Morgenmusiken und ihren Bachkantaten zum Mitsingen, den weiteren Gottesdiensten, den Vorträgen und den Konzerten vom Solo-Recital über Kammermusiken bis zur Oratorien-Aufführung (auch mit Ballett!), von den Kinderkonzerten über Jugendtanzprojekt bis zum Jazz. Eine große bunte Palette, die auch einige selten aufgeführte Werke wie „Mirjams Siegesgesang“ von Schubert und „Christus am Ölberge“ von Beethoven als besondere Farben aufweist. -

Unerhörte Doppelchörigkeit Abschlusskonzert Der 34

SCHÄTZE EINER FÜRSTENEHE Ihr Ansprechpartner 30. April bis 31. Oktober 2016 Frank Lehmann Schloss Hartenfels, Tel. 03421 721025 Torgau KULTUR [email protected] DIENSTAG, 21. JUNI 2016 | SEITE 18 Unerhörte Doppelchörigkeit Abschlusskonzert der 34. Torgauer Festwoche der Kirchenmusik verspricht einen Höhepunkt Den Auftakt der 34. Torgauer Festwoche der Kirchenmusik gestaltete am Sonntag Abend in beeindruckender Weise die Johann-Walter-Kantorei unter der Leitung von KMD Ekkehard Saretz. Foto: TZ/Lehmann TORGAU. Am 26. Juni, um 17 Uhr erklingt Psalmübersetzung vertonte, und dessen nach 400 Jahren zum ersten Mal wieder 1627 während der Fürstenhochzeit in Tor- Torgau wird an diesem Tag Mit- in der Schlosskirche Torgau das Konzert Kompositionen durch den Verleger Georg erklingen. Die Noten, in Stimmbüchern gau auf, um hier seine Oper „Daphne“ glied der ‚Straße der Musik‘. „Unerhörte Doppelchörigkeit - Torgauer Rhau in Wittenberg bekannt wurden. Jo- sorgfältig in den Bibliotheken aufbe- aufzuführen. Dafür wird um 12 Uhr eine Ta- Meister“. Es ist das Abschlusskonzert hann Walter ist dabei, dessen Wirken als wahrt, wurden eigens für das Konzert in Das Thema des Konzertes ist die doppel- fel an der Stadtkirche St. Mari- gleich von drei großen Festen: der 34. Tor- Freund und musikalischer Berater Martin Torgau wieder in Partitur geschrieben. chörige Kompositionsweise, die sich in en enthüllt. gauer Festwoche der Kirchenmusik, des Luthers schon oft in Torgau gewürdigt Georg Otto wurde später Hofkapellmeis- Deutschland im frühen 16. Jahrhundert Eintrittskarten können in der überregionalen Musikfestes Unerhörtes wurde, unter anderem durch die Namens- ter in Kassel und Lehrer von Heinrich besonders an den protestantischen Höfen Torgau Information, Markt 1, Mitteldeutschland und des Katharinata- gebung des Johann-Walter-Gymnasiums. -

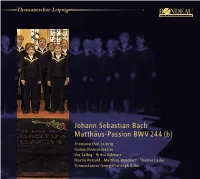

Johann Sebastian Bach Matthäus

Thomanerchor Leipzig Johann Sebastian Bach Matthäus-Passion BWV 244 (b) Thomanerchor Leipzig Gewandhausorchester Ute Selbig · Britta Schwarz Martin Petzold · Matthias Weichert · Thomas Laske Thomaskantor Georg Christoph Biller Johann Sebastian Bach * 21.3.1685, Eisenach; † 28.7.1750, Leipzig 1723–1750 Thomaskantor Matthäus-Passion St. Matthew Passion BWV 244 (b) Frühfassung – Early version Thomanerchor Leipzig St. Thomas‘s Boys Choir Leipzig Gewandhausorchester Gewandhaus Orchestra Ute Selbig Soprano Britta Schwarz Alto Porträt von Martin Petzold Tenore Johann Sebastian Bach; Matthias Weichert Basso Gemälde (1746) von Thomas Laske Basso Elias Gottlob Haußmann (1695–1774) Georg Christoph Biller Thomaskantor – Thomas Cantor Portrait of Johann Sebastian Bach; made in 1746 by Elias Gottlob Haussmann (1695–1774) ROP4020/21/22 , 2007 Ein Genie hat andere Maßstäbe als ein Normalsterblicher! Geniuses must bring a very different yardstick to bear from ordinary mortals! Nur so kann man verstehen, dass Bach die hier Schließlich bilden Eingangs- und Schlusschor eine eigene How else can we explain why Bach regarded the early The opening chorus and vorliegende Frühfassung, diesen genialen Wurf, als Ebene: Ich sehe sie in der Tradition der antiken Tragödie. version of his St. Matthew Passion recorded here on final chorus, meanwhile, are verbesserungswürdig ansah. Das Großartige der Matthäus- Am Anfang und am Schluss des Dramas stehen Tanzsätze, this CD – an inspired work, indeed – as in need of ultimately on a level all their Passion ist – unabhängig von der Fassung, in der sie so wie wir uns den Prologos und den Epilogos vorstellen improvement? The greatness of the St. Matthew Passion, own, which I regard as belonging musiziert wird – überwältigend: ein Gipfelwerk der als die die Handlung ankündigenden und abschließenden irrespective of the version played, is truly overwhelming: firmly in the tradition of Greek Musikgeschichte, Bekenntnis eines tiefgläubigen und vitalen Gesänge, bei denen der Chor sich im Reigen bewegt.