10 Hochschulmarketing in Mittel

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Die Ungarnkrise 1956 Im Spiegel Der Westeuropäische Wochenschauen

MASTERARBEIT Titel der Masterarbeit Die Ungarnkrise 1956 im Spiegel der westeuropäische Wochenschauen verfasst von Mihail Evlogiev, BA angestrebter akademischer Grad Master of Arts (MA) Wien, 2015 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A066 686 Studienrichtung lt. Studienblatt: Masterstudium Historisch-Kulturwissenschaftliche Europaforschung UG2002 Betreut von: Univ. Ass. Privatdozent Markian Prokopovych Inhaltsverzeichnis Einleitung 3 1. Der Ungarnaufstand 1956 in seinem historischen Kontext 6 1.1. Der Ungarnaufstand: Der Ursprung 6 1.2. Der Ungarnaufstand: Der Verlauf 12 1.3. Folgen und Bedeutung des Aufstandes 20 2. Film und Bild als historische Dokumente 22 2.1. Eine kurze Geschichte der Wochenschau: Die Zeit bis 1945 22 2.2. Die Wochenschauen in Deutschland und Großbritannien ab 1945 27 2.3. Der Film als historische Quelle 30 2.3.1. Der Spielfilm und die Dokumentation 32 2.3.2. Film und Gesellschaft 33 2.3.3. Filmsprache, Struktur und Publikum der Wochenschau 36 3. Der Ungarnaufstand 1956 und seinen medialen Wahrnehmung 40 3.1. Methodologische Notizen 40 3.2. Die Wochenschauen: Chronologie, technische Aspekte und Inhalt 42 3.2.1. Die deutschsprachige Wochenschauen 44 3.2.2. Die englischsprachige Wochenschauen 53 3.3. Die Wochenschauen und der “Westen“ 62 Schlussfolgerung 68 Anhang 70 Quellensammlung 76 Literaturverzeichnis 79 2 Einleitung Der Aufstand in Ungarn von Herbst 1956, gegen die einheimische kommunistische Regierung und die sowjetische Besatzungsmacht gerichtet, war ein dramatisches Ereignis mit transnationaler Bedeutung. Für Ungarn selbst hat die Revolution in Herbst 1956 eine enorme symbolische Bedeutung, die kaum von einem anderen Geschehnis in den Nachkriegsjahren übertroffen werden konnte. Darüber hinaus markierte die Ungarnkrise, zusammen mit weiteren zwischenstaatlichen Konflikten, das Jahr 1956 als ein besonderes Krisenjahr in internationaler Hinsicht. -

ABAD, Cilt 3, Sayı 6, Ekim-2020 / JABS, Vol. 3-Issue 6

ANADOLU VE BALKAN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ ISSN: 2618-6004 e-ISSN: 2636-8188 Uluslararası Hakemli Dergi International Peer-Reviewed Journal Cilt: 3 Sayı: 6 Güz 2020 Volume: 3 Number: 6 Autumn 2020 © Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi © Namık Kemal University Balkan Researches Application and Research Center TEKİRDAĞ-2020 ANADOLU VE BALKAN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt / Volume: 3 Sayı / Number: 6 Güz / Autumn 2020 ISSN: 2618-6004 e-ISSN: 2636-8188 ABAD - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. JABS - International Journal of Social Sciences is a double blind peer-reviewed international journal published twice a year Spring and Autumn. SAHİBİ / OWNER Doç. Dr. Sezai ÖZTAŞ Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Adına, Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Director of Balkan Researches Application and Research Center On Behalf of Tekirdag Namık Kemal University YÖNETİM MERKEZİ / MANAGEMENT CENTER Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Balkan Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Namık Kemal Mahallesi, Kampüs Caddesi, No: 1 59030 Tekirdağ - TÜRKİYE Tel: + (90)282 250 1192-93 ve 94 Elmek / Email: [email protected] Genel Ağ / Web: http://balkam.nku.edu.tr/ANADOLUVEBALKANARA%C5%9ETIRMALARIDERG%C4%B0S %C4%B0/0/s/11206/15737 KAPAK TASARIM / COVER DESIGN BY Haci TANRIVERDİ İNDEKSLER / INDEXES Index Copernicus-idealonline-Crossref-JournalTOCs-Scilit-NSD Index (Norwegian Register for Scientific Journals)-İSAM-ERIH PLUS-Google Akademik-I40C-Paperity-Maktaba-Science Gate-ASOS © Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Balkan Araştırmaları, Uygulama ve Araştırma Merkezi ©Namık Kemal University Balkan Researches, Application and Research Center TEKİRDAĞ-2020 ANADOLU VE BALKAN ARAŞTIRMALARI DERGİSİ BAŞ EDİTÖR / EDITOR IN CHIEF Doç. -

Sekretariat Der Ständigen Konferenz Der Kultusminister Der Länder in Der Bundesrepublik Deutschland

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland Prüfungen zur Erlangung der deutschen Hochschulzugangsberechtigung an Deutschen Schulen im Ausland Stand: Juli 2018 I. Deutsches Internationales Abitur Ordnung zur Erlangung der Allgemeinen Hoch- schulreife an Deutschen Schulen im Ausland (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 11.06.2015) Datum des KMK-Beschlusses Ägypten Deutsche Evangelische Oberschule Kairo 31.08.1957 Deutsche Schule der Borromäerinnen 03.07.1996 Alexandria Deutsche Schule der Borromäerinnen 05.12.1995 Kairo Europa-Schule Kairo 15.12.2011 Argentinien Goethe-Schule in Buenos Aires 10.08.1971/11.06.2015 Belgien Deutsche Internationale Schule Brüssel 17.09.2008 Bolivien Deutsche Schule La Paz 08.08.1984/11.06.2015 Brasilien Deutsche Schule Rio de Janeiro 24.02.1984/11.06.2015 Deutscher Zug des Colegio Visconde de 28.03.1978/11.06.2015 Porto Seguro in Sao Paulo Colégio Humboldt Sao Paulo 26.06.1997/11.06.2015 Colégio Visonde de Porto Seguro II in 10.12.2008/11.06.2015 Vallinhos Bulgarien Deutsche Schule Sofia 26./27.09.2012 Chile Deutsche Schule Santiago 20.09.2006 China Deutsche Botschaftsschule Peking 07.10.1998 Deutsche Schule Shanghai – 29.03.2006 Eurocampus Deutsche Schule Shanghai Pudong 09./10.12.2015 Deutsch-Schweizerische Internationale 06.12.2006 Schule Hongkong Costa Rica Deutsche Schule San José 06.11.1984/11.06.2015 ... - 2 - Dänemark St. Petri-Schule Kopenhagen 12.03.2008 Ecuador Deutsche Schule Quito 04.04.1986/11.06.2015 Finnland Deutsche Schule Helsinki -

Jahrbuch 2013-2014

Deutsche Auslandsschularbeit: Bildungswelten 2013 2014 Bundesverwaltungsamt Der zentrale Dienstleister des Bundes Herausgeber: Bundesverwaltungsamt – Zentralstelle für das Auslandsschulwesen Besucheradresse: Husarenstraße 32, 53111 Bonn Postadresse: Bundesverwaltungsamt, 50728 Köln Kontakt ZfA: Telefon: 0228 - 993 58 - 86 53 Telefax: 0228 - 993 58 - 28 55 E-Mail: [email protected] Kontakt BVA: Telefon: 0228 - 993 58 - 0 Telefax: 0228 - 993 58 - 28 23 E-Mail: [email protected] Internet: www.bundesverwaltungsamt.de www.auslandsschulwesen.de * Wir verzichten im Jahrbuch auf eine durchgängige Nennung der weiblichen und männlichen Form, um eine einheitliche Darstellung und eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten. Die Verwendung der männlichen Form umfasst beide Geschlechter. VORWORT VORWORT Vorwort des Leiters der ZfA, Joachim Lauer Vorwort des Leiters der ZfA, Joachim Lauer Der Deutsche Bundestag hat im Sommer 2013 das Auslands- Einer ersten Pilotinspektion wurde im November 2013 die Seit über 40 Jahren können Schülerinnen und Schüler im Nach über 45 Jahren in Köln hat auch die ZfA einen Orts- schulgesetz verabschiedet. Im Januar 2014 ist es in Kraft ge- Deutsche Schule zu Porto unterzogen. Wie gut die Qualität Ausland die Prüfung zum Deutschen Sprachdiplom (DSD) wechsel vollzogen. In der Auslandsschulgemeinschaft waren treten und ermöglicht den Deutschen Auslandsschulen nun der Fachberatungen und der Deutschprogramme zur Vor- der Kultusministerkonferenz ablegen, um ihre erworbenen ZfA und Köln fast schon Synonyme. Seit Mitte Februar hat eine langfristige finanzielle Förderung und Planungssicher- bereitung des Deutschen Sprachdiploms (DSD) ist, wird im Sprachkenntnisse zum Beispiel für die Aufnahme eines Stu- die ZfA nun Räumlichkeiten in einer Liegenschaft des Bun- heit. Damit erkennt die Politik nicht nur die Leistungsfähig- Rahmen der Evaluation Deutsch-als-Fremdsprache (EvaDAF) diums in Deutschland nachzuweisen. -

Heft 51A (Juli 1993)

Das steht Ihnen immer zur Seite Mit dem DUDEN- Universalwörterbuch haben Sie die deutsche Sprache fest im Griff. Über 120000 Artikel mit den Neuwörtern der letzten Jahre, mehr als 500000 Angaben zu Rechtschreibung, Bedeutung, Aussprache, Herkunft, Grammatik und Stil, 150000 Anwendungsbeispiele sowie eine kurze Grammatik für Wörterbuchbenutzer dokumentieren auf 1816 Seiten den Wortschatz der deutschen Gegenwartssprache in seiner ganzen Vielschichtigkeit. Das DUDEN- Universalwörterbuch steht zu seinem Wort. Gebunden 49,80 DM DUDEN. Man kann ja nicht alles wissen. DER INTERNATIONALE DEUTSCHLEHRERVERBAND Präsident: Waldemar Pfeiffer, Urocza 41 PL-60-660 Poznań. Tel. 61 23 25 83 Sitz des Adam-Mickiewicz-Universität Präsidiums: H. Wieniawskiego 1, PL-61-712 Poznań Generalsekretär: Claus Ohrt, Ängen S-560 34 Visingsö. Tel. 39040604 Schatzmeister: Claus Reschke, 1701 Hollister Drive Houston, Texas 77055-3126. Tel. 7134679972 Schriftleiter: Hans-Werner Grüninger, Kalchackerstrasse 47 CH-3047 Bremgarten. Tel. 31240110 Beisitzer: Irina Khaleeva, Ostozhenka 38 SU-119034 Moskau. Tel. 2468603 INHALTSVERZEICHNIS AUS MEINER SICHT Waldemar Pfeiffer................……2 LEIPZIG ERWARTET SIE Ursula Hirschfeld ……6 DIE GESCHICHTE DES IDV Karl Hyldgaard-Jensen ……9 BEI DER DURCHSICHT ALTER IDV-PAPIERE Hans-Werner Grüninger .......……14 IDV-VERBANDSCHRONIK 1968-1993 ……18 BEITRAG K.-Richard Bausch: Lernen und Lehren von Deutsch als Fremdsprache ……24 IDV-VERBÄNDE: IHRE ERRUNGENSCHAFTEN UND PROBLEME 1. Bulgarien ……44 2. Dänemark ……47 3. Frankreich ……49 4. Luxemburg ……55 5. Indonesien ……61 6. Madagaskar ……66 7. Brasilien ……69 8. USA ……71 VERZEICHNIS DER IDV- MITGLIEDERVERBÄNDE …78 ANZEIGEN 1 AUS MEINER SICHT Am 8. April dieses Jahres jährte sich zum 25. Mal der Gründungstag unseres Verbandes. Dies ist ein guter Anlaß zum Rückblick und Ausblick. -

BEGEGNUNG 3/2014: Europa

0940-3132 BEGEGNUNG ISSN: DEUTSCHE SCHULISCHE ARBEIT IM AUSLAND 3-2014 35. Jahrgang 3-2014 35. Jahrgang EUropa Fokus: EUropa Juniorwahl für Europa – Jugendliche an der Urne Deutsche Auslandsschüler zu ihrem Identitätsverständnis Bologna bis Erasmus: Meilensteine der EU-Bildungspolitik EUropa Inland Ausland Fokus: EUropa Neuer Unterausschuss AKBP Mehrsprachigkeit im Juniorwahl für Europa – stellt sich vor Kindergarten Jugendliche an der Urne Bildungsforscher Prof. Lenzen Deutsche Auslandsschüler zu kritisiert Bologna Dossier ihrem Identitätsverständnis Der vierte Weltkongress Bologna bis Erasmus: Pro und Kontra Deutscher Auslandsschulen Meilensteine der Ist das Schulsystem durchlässig? EU-Bildungspolitik BONN 50° 44‘ N 7° 6‘ E EDITORIAL Bahn frei Prima plus, das neue DaF-Lehrwerk für Jugendliche kommt EUropa EUropa Das deutsche Auslandsschulwesen sei „nicht nur Schmuck und Beiwerk, sondern elementarer Bestandteil der Außenpolitik“, betonte Außenminister Dr. Frank-Walter Steinmeier beim 4. Weltkongress Deutscher Auslandsschulen im Juni. Unser Spezi- alteil ab Seite 28 beleuchtet die wichtigsten Themen der Veranstaltung. Der Bedeu- tung des Auslandsschulwesens verlieh auch der Bundespräsident in einem Grußwort Ausdruck, das Sie auf den folgenden Seiten lesen können. Aufgrund der Sonder- berichterstattung entfallen in dieser Ausgabe einige unserer Rubriken, darunter das Länderdossier und Alumni VIP. Wer heute zur Schule geht, für den sind die Errungenschaften der Europäischen Union selbstverständlich. Aber wie sehr identifizieren sich junge Menschen mit Eu- ropa? Mit diesen Fragen beschäftigt sich der Fokus dieser Ausgabe ab Seite 18. Die Junior-Europawahl, die im Mai 2014 stattfand, ist der Versuch, das zumeist abstrakte Gebilde EU für die junge Generation greifbar zu machen. Wir sprachen mit Schülern Deutscher Auslandsschulen, die an der Juniorwahl teilgenommen haben. Erasmus und Bologna sind allgemein bekannt. -

Doktorat.Pdf?Sequence=1 Educationstupljeno 26.10.2020.Et Sociétés Plurilingues, 30, Volf, D

UNIVERZITET U BEOGRADU FILOLOŠKI FAKULTET Ana Ž. Đorđević BILINGVALNA NASTAVA NA SRPSKOM I NEMAČKOM JEZIKU NA PRIMERU PRVE NIŠKE GIMNAZIJE „STEVAN SREMAC” doktorska disertacija Beograd, 2021. UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY Ana Ž. Đorđević BIlingual Classes IN SERBIAN ANd GERMAN IN “Stevan Sremac“, ThE First GRAMMAR SChOOl of Niš Doctoral Dissertation Belgrade, 2021 УНИВЕРСИТЕТ В БЕЛГРАДЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Aна Ж. Ђорђевич Билингвальное оБучение на серБском и немецком языках на примере первой нишской гимназии “стеван сремац” Докторская диссертация Белград, 2021. Komentor: Prof. dr Olivera Durbaba, redovni profesor, Univerzitet u Beogrаdu, Filološki fаkultet Komentor: Prof. dr Saša Jazbec, vanredni profesor, Univerzitet u Mariboru, Filozofski fakultet Članovi komisije: Datum odbrane: Posebna zahvalnost mentorkama, prof. dr Oliveri Durbabi i prof. dr Saši Jazbec. „Jezik je hranitelj naroda. Dokle god živi jezik, dokle ga ljubimo i počitujemo, njim govorimo i pišemo, pročišćavamo, dotle živi i narod, može se među sobom razumjevati i umno sjedinjavati, ne preliva se u drugi, ne propada” (Vuk Stefanović Karadžić, u Đurić, 1964: 21). BILINGVALNA NASTAVA NA SPRSKOM I NEMAČKOM JEZIKU NA PRIMERU PRVE NIŠKE GIMNAZIJE „STEVAN SREMAC” Rezime: ” U ovom radu analizira se model bilingvalne nastave na srpskom i nemačkom jeziku, koji se- primenjuje u Prvoj niškoj gimnaziji „Stevan Sremac . Na osnovu rezultata prikupljenih nakon terenskog istraživanja,1 predstavljaju se aktuelni problemi i izazovi sa kojima se škola, nastav- nici i učenici susreću u radu. Pored teorijskog okvira bilingvalne nastave, doktorska teza obuhvata аnаlizu rezultаtа te stirаnjа receptivnih jezičkih veštinа (rаzumevаnje pisanog teksta) nа primerimа DSD testova za nivo znanja A2/B1, kаo i stručnih tekstovа iz srpskog jezika i književnosti, istorije, muzičke i likovne kulture. -

Sekretariat Der Ständigen Konferenz Der Kultusminister Der Länder in Der Bundesrepublik Deutschland ... Prüfungen Zur Erlangu

Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland Prüfungen zur Erlangung der deutschen Hochschulzugangsberechtigung an Deutschen Schulen im Ausland Stand: Juli 2016 I. Deutsche Internationale Abiturprüfung (DIAP) an Deutschen Schulen im Ausland (Beschluss der KMK vom 17.06.2005)* Datum des KMK- 1. Prüfungsjahr Beschlusses Ägypten Europa-Schule Kairo 2012/2013 15.12.2011 Belgien Deutsche Internationale Schule 2010/2011 17.09.2008 Brüssel Chile Deutsche Schule Santiago 2012 20.09.2006 China Deutsche Schule Shanghai – 2008/2009 29.03.2006 Eurocampus / Deutsche Schule Shanghai Pudong 2015/2016 09./10.12.2015 Deutsch-Schweizerische Internatio- 2009/2010 06.12.2006 nale Schule Hongkong Dänemark St. Petri-Schule Kopenhagen 2012/2013 12.03.2008 Indien Deutsche Schule New Delhi 2009/2010 12.09.2007 Indonesien Deutsche Schule Jakarta 2014/2015 16.03.2011 Iran Deutsche Botschaftsschule Teheran 2010/2011 12.12.2007 Kanada Deutsche Schule Montreal 2009/2010 06.12.2006 Kenia Deutsche Schule Nairobi 2011/2012 22.09.2010 Korea Deutsche Schule Seoul 2010/2011 12.09.2007 Malaysia Deutsche Schule Kuala Lumpur 2008/2009 29.03.2006 Namibia Deutsche Höhere Privatschule 2009 29.03.2006 Windhoek Niederlande Deutsche Schule Den Haag 2014/2015 16.12.2010 Norwegen Deutsche Schule Oslo 2009/2010 17.09.2008 ... - 2 - Datum des KMK- 1. Prüfungsjahr Beschlusses Palästinensische Schmidt-Schule Ost-Jerusalem 2013/2014 16.03.2011 Gebiete Talitha Kumi College, Beit Jala 2012/2013 16.03.2011 Polen Deutsche Schule 2013/2014 -

Annual Giving Report 2019-2020

w THE AMERICAN COLLEGE OF SOFIA ANNUAL GIVING REPORT 2019-2020 ACCREDITED BY The American College of Sofia (ACS) integrates the va- lues and best practices of American pedagogy with the rich educational traditions of Bulgaria and Europe. We seek to develop critical thinking, lifelong intellectual cu- riosity, leadership, and collaboration among multi-talen- ted students of various social, cultural, economic, and geographical backgrounds. The American College of Sofia provides an outstanding private education to 903 Bulgarian and international stu- dents. Accredited by the Bulgarian Ministry of Education, the Middle States Association of Colleges and Schools, and International Baccalaureate Organization (IBO), ACS offers a rigorous academic program and an impressive variety of extra-curricular activities. The American College of Sofia is operated and funded by Sofia American Schools, Inc. (SAS), a non-profit, educa- tional corporation chartered in 1926 in the United States by the Commonwealth of Massachusetts. Mailing Address: P.O. Box 873, 1000 Sofia, Bulgaria The American College of Sofia Dr. Richard T. Ewing, Jr., President Maria Angelova, Deputy Director Tel: (359-2) 434-1008 (359-2) 434-1010 Fax: (359-2) 434-1009 E-mail: [email protected] Website: www.acs.bg GIVING REPORT 2019-2020 CONTENTS A Word from Jon Clayton ...............................................................................4 Message from the President ..........................................................................5 A Challenging, Unprecedented, Successful -

The American College of Sofia Annual Giving Report 2018-2019

THE AMERICAN COLLEGE OF SOFIA ANNUAL GIVING REPORT 2018-2019 ACCREDITED BY 1 The American College of Sofia integrates the values and best practices of American pedagogy with the rich educational traditions of Bulgaria and Europe. We seek to develop critical thinking, lifelong intellectual curiosity, leadership, and collaboration among multi-talented students of various social, cultural, economic, and geographical backgrounds. The American College of Sofia (ACS) provides an outstanding private education for 872 Bulgarian and international students. Accredited by the Bulgarian Ministry of Education, the Middle States Association of Colleges and Schools, and IBO, ACS offers a rigorous academic program and an impressive variety of extra-curricular activities. ACS is operated and funded by Sofia American Schools, Inc. (SAS), a non-profit, educational corporation chartered in 1926 in the United States by the Commonwealth of Massachusetts. Mailing Address: P.O. Box 873, 1000 Sofia, Bulgaria The American College of Sofia Dr. Richard T. Ewing, Jr., President Maria Angelova, Deputy Director Tel: (359-2) 434-1008 (359-2) 434-1010 Fax: (359-2) 434-1009 E-mail: [email protected] Website: www.acs.bg A WORD FROM JON CLAYTON ....................................................................................................................................... 4 MESSAGE FROM THE PRESIDENT .................................................................................................................................... 5 A VERY SPECIAL YEAR .......................................................................................................................................................... -

Sofia: Quality of Life

innovativesofia.bg Sofia: Quality of Life Living in Sofia: everything you need to know on how to make Sofia, Bulgaria your home! 2020 TABLE OF CONTENTS Welcome to Sofia LIVING GETTING AROUND LEARNING Facts and Figures Happiness/Safety Public Transport Education in Sofia Language Housing Sofia Metro Higher Education Arrival Checklist Short-term Accommodation Transport Cards and Tickets Digital Academies Healthcare Taxis and Shared Transport Cost of Living Parking WORKING Climate & Environment Driving in Bulgaria Opening a Bank Account Beyond Sofia Finding a Job Labour Code GOING OUT Volunteering Arts and Culture Digital Events Events and Festivals Sofia Food Guide Sofia for Kids Nature & Sports Urban Development SOFIA QUALITY OF LIFE WELCOME TO SOFIA! A MODERN AND GOOD QUALITY OF LIFE, AT THE FOOT OF THE A GREAT PLACE TO START AND VIBRANT CITY, safe and enjoyable MOUNTAIN GROW YOUR BUSINESS with rich cultural life, large environment, great restaurant Vitosha Mountain Naturе Park number of cultural and scene, vibrant nightlife and a is minutes from Sofia and is sporting events and booming rich cultural heritage... accessible by public transport and... creative industries, offering... ...WITH MILLENNIA OF HISTORY 1 2020 SOFIA QUALITY OF LIFE SOFIA: FACTS AND FIGURES Sofia is Bulgaria’s capital, the cultural, educational, economic and business heart, and the biggest city-economy in Bulgaria. Sofia is both modern and ancient. Sofia has one of the most vibrant and innovative start-up and entrepreneurial ecosystems in Central and Eastern Europe. Sofia is one of the oldest capital cities in Europe with cultural and historical heritage, diverse natural resources and numerous facilities for year-round leisure and entertainment and business activities. -

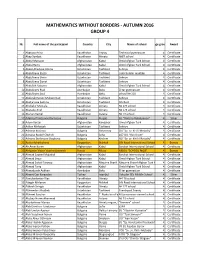

Mathematics Without Borders - Autumn 2016 Group 4

MATHEMATICS WITHOUT BORDERS - AUTUMN 2016 GROUP 4 № Full name of the participant Country City Name of school Age group Award 1 Abatova Aziza Kazakhstan Atyrau Technical gymnasium 4 Certificate 2 Abay Symbat Kazakhstan Almaty №87 school 4 Certificate 3 Abdul Mansoor Afghanistan Kabul Omid Afghan Turk School 4 Certificate 4 Abdul Raziq Afghanistan Kabul Omid Afghan Turk School 4 Certificate 5 Abdul-Ahadova Amina Uzbekistan Tashkent Sehriyo 4 Certificate 6 Abdullaeva Ezoza Uzbekistan Tashkent Lider bolalar maktabi 4 Certificate 7 Abdullaeva Shirin Uzbekistan Tashkent Sehriyo 4 Certificate 8 Abdullaeva Ziynat Uzbekistan Tashkent Sehriyo 4 Certificate 9 Abdullah Sabwon Afghanistan Kabul Omid Afghan Turk School 4 Certificate 10 Abdullayev Riad Azerbaijan Baku Elitar gymnasium 4 Certificate 11 Abdullayev Said Azerbaijan Baku school № 210 4 Certificate 12 Abdurahmonov Muhammad Uzbekistan Tashkent Sehriyo 4 Certificate 13 Abidjanova Samina Uzbekistan Tashkent Intellect 4 Certificate 14 Abubakir Mustafa Kazakhstan Almaty № 173 school 4 Certificate 15 Abutalip Anel Kazakhstan Almaty № 173 school 4 Certificate 16 Abzhan Kemel Kazakhstan Astana № 73 school 4 Certificate 17 Adelina Dimitrova Atanasova Bulgaria Burgas SU "Dimcho Debelyanov" 4 Silver 18 Adem Karzai Afghanistan Kandahar Omid Afghan Turk 4 Certificate 19 Adilov Mirfattah Uzbekistan Tashkent Sehriyo 4 Certificate 20 Adriana Kostova Bulgaria Parvomay OU "Sv. sv. Kiril i Metodiy" 4 Certificate 21 Adriana Rudolf Chizhek Bulgaria Sofia 107 OU "Han Krum" 4 Certificate 22 Adriana Stefanova Shapkova