Les Archives Du Sombre Et De L'expérimental

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Birthday Massacre

SEPTEMBER / OKTOBER 10 AUSGABE 27 - JAHRGANG 4 THE BIRTHDAY MASSACRE LETZTE INSTANZ DEINE LAKAIEN + BARCELONA AND ONE SPECIAL NGELZOOM TRISTANIA A FAITH AND THE MUSE RAGGEDY ANGRY JESUS ON EXTASY BLIND PASSENGER CANTUS BURANUS DEINE LAKAIEN TEUFEL TRISTANIA 2 EDITORIAL INHALT Schloss Cottenau – 95339 Wirsberg Tel. 09227/940000 [email protected] Vorbei ist der Sommer und mit ihm die Mehrheit www.negatief.de der Festivals des Jahres. Viele von euch dürften ein paar Tage im Zelt verbracht haben und wenn Herausgeber: Danse Macabre, Inh.: Bruno Kramm, Schloss Cottenau, 95339 Wirsberg man sich so ansieht, wie manches „bunte“ Open Chefredaktion: Peter Heymann (V.i.S.d.P.) Air buchstäblich weggeschwemmt wurde, so hat- Redaktion: Cordula Abston, Sven Bauer, Gert Drexl, ten die schwarzen Events doch richtig Glück. Der Frank „Otti“ van Düren, Daniel Friedrich, Eranie Herbst ist nun erfahrungsgemäß die Periode der Funderburk, Peter Heymann, Norma Hillemann, Peter Neuerscheinungen und Touren, in diesem Jahr Istuk, Freya Kettner, Poloni Melnikov, Ringo Müller, u.a. mit And One, Letzte Instanz und Deine La- Luke J.B. Rafka, Marzia Rangels, Birgit Riedmüller, kaien. Wenn ihr zu Gast bei einer eurer Lieblings- Yvonne Stasius bands sein wollt, so schaut doch in nächster Zeit 5 Soundcheck Layout: inachis design & productions öfter auf unsere Homepage www.negatief.de, Lektorat: Ringo Müller 22 Barcelona Special denn dort werden wir eine größere Anzahl Tickets 37 Tooltalk Vervielfältigung oder auszugsweise Verwendung benötigt der verlosen. In diesem Sinne: Party On! schriftlichen Genehmigung. Keine Haftung für unverlangt ein- 44 Festival Essen Originell gesandte Informations- und Datenträger. Die Artikel geben nur eUre reDaKtIOn die Meinung der jeweiligen Verfasser wieder. -

2015 Spring Voices

VOICES FROM THE WRITING CENTER SPRING 2015 A CELEBRATION OF WRITING DONE IN AND AROUND THE UNIVERSITY OF IOWA WRITING CENTER EDITED BY CASSANDRA BAUSMAN TABLE OF CONTENTS From Father to Son, Tanner King ................................................ 3 Forget Me Not , De'Shea Coney .................................................. 6 Standoff, Devin Van Dyke ........................................................ 11 Storm of War, Abe Kline ......................................................... 113 Wilderness Appreciation, Natalie Himmel .................................. 17 The Sticky Note, Mingfeng Huang ............................................ 22 Odd and Even, Wenxiu Zou ...................................................... 26 World Apart (Excerpt), Cody Connor .................................... 44 Narrativa, Sarah Jansen ............................................................. 57 Why Everyone Should "Bilbo Up', Sarah Kurtz...........................59 Authoethnography, Ying Chen......................................................62 Voir Dire, Raquel Baker.............................................................64 2 FROM FATHER TO SON Stepping over one childhood memory after another, I make my way toward the chest. I look into it, and there it is, TANNER KING staring up at me. A faded brown teddy bear, with so many patches and stitch jobs that I wonder how much of the original The front door of the old farmhouse opens with a loud fabric is actually there. It looks like it could be centuries old. creak, and my childhood living room greets me as if no time has Maybe it is. It has black beads for eyes, one of which is hanging passed. This is clearly not the case. Plaster is missing from the loosely by a thread. The other one looks up at me, as if it's wall in large chunks, some of it to be found on the dusty brown wondering where I've been. sofa sitting against the staircase to my right. Graffiti litters the Written down the inside of its right leg is “ALBert.” My walls, covering up what is left of the brown striped wallpaper. -

The Last Adventures Education Pack

THE LAST ADVENTURES EDUCATION INFORMATION PACK CONTENTS 1. Teacher’s notes and your group’s visit to the theatre 2. About the performance 3. About the company 4. Tim Etchells 5. Tarek Atoui 6. KK Null 7. Interview with Tim Etchells and Tarek Atoui 8. Further resources available 9. Credits The Last Adventures Information Pack 1 ** 1. TEACHER’S NOTES AND YOUR GROUP’S VISIT TO THE THEATRE This pack is designed to help prepare a college or university group for their visit to the theatre. We hope the information provided will enhance students’ overall critical appreciation of the production and we look forward to welcoming you to the theatre. The aims of this resource pack are: • To provide some context to the work of Forced Entertainment, especially for those who may be encountering the work for the first time; • To provide some background as to how this work in particular is placed in the company’s repertoire; • To introduce Forced Entertainment’s artistic director, Tim Etchells, and this project’s key collaborators; • To provide signposts to further resources for those wishing to engage in deeper research. You can support this through: • Engaging students in a discussion or some preliminary research about the company, prior to their visit; • Making students aware Forced Entertainment’s work is very different from ‘traditional theatre’; that it can be seen as challenging and dark as well as funny and moving; • Ensuring in their visit that students are briefed to turn their mobile phones off and that quite a high level of concentration may be required throughout the show; • Encouraging students to think about what they might ask in a post-show discussion. -

DARKWOODS MAILORDER CATALOGUE October 2016

DARKWOODS MAILORDER CATALOGUE October 2016 DARKWOODS PAGAN BLACK METAL DI STRO / LABEL [email protected] www.darkwoods.eu Next you will find a full list with all available items in our mailorder catalogue alphabetically ordered... With the exception of the respective cover, we have included all relevant information about each item, even the format, the releasing label and the reference comment... This catalogue is updated every month, so it could not reflect the latest received products or the most recent sold-out items... please use it more as a reference than an updated list of our products... CDS / MCDS / SGCDS 1349 - Beyond the Apocalypse [CD] 11.95 EUR Second smash hit of the Norwegians 1349, nine outstanding tracks of intense, very fast and absolutely brutal black metal is what they offer us with “Beyond the Apocalypse”, with Frost even more a beast behind the drum set here than in Satyricon, excellent! [Released by Candlelight] 1349 - Demonoir [CD] 11.95 EUR Fifth full-length album of this Norwegian legion, recovering in one hand the intensity and brutality of the fantastic “Hellfire” but, at the same time, continuing with the experimental and sinister side of their music introduced in their previous work, “Revelations of the Black Flame”... [Released by Indie Recordings] 1349 - Hellfire [CD] 11.95 EUR Brutal third full-length album of the Norwegians, an immense ode to the most furious, powerful and violent black metal that the deepest and flaming hell could vomit... [Released by Candlelight] 1349 - Liberation [CD] 11.95 EUR Fantastic -

Experimental Pharmacology and Therapeutic Innovation in the Eighteenth Century

-e: EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND THERAPEUTIC INNOVATION IN THE EIGHTEENTH CENTURY by ANDREAS-HOLGER MAEHLE A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the University of London University College London 1996 ProQuest Number: 10017185 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest. ProQuest 10017185 Published by ProQuest LLC(2016). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 ABSTRACT In the historiography of pharmacology and therapeutics, the 18th century is regarded as a period of transition from traditional, Galenistic materia medica to the beginnings of modern, experimental drug research. Ackerknecht (1973) characterized the pharmacotherapy of this period as a "chaotic mixture of chemiatric and Galenistic practices", yet acknowledged an "increasing tendency toward empiricism, partly even true experimentalism". This thesis explores this transitional phase for the first time in depth, examining the relations between pharmacological experimentation, theory-building, and therapeutic practice. Furthermore, ethical aspects are highlighted. The general introduction discusses the secondary literature and presents the results of a systematic study of pharmacological articles in relevant 18th-century periodicals. The identified main areas of contemporary interest, the spectrum of methods applied, and the composition of the authorship are described and interpreted. -

Los Castigos Del Infierno Cristiano En El Apocalipsis De Pedro

[Publicado previamente en: F. Díez de Velasco (ed.), Miedo y religión. IV Simposio Internacional de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones, Madrid 2002, 331-342. Versión digital del manuscrito, editada aquí por cortesía del autor y del editor, con la paginación de la versión impresa]. Los castigos del infierno cristiano en el Apocalipsis de Pedro José María Blázquez Martínez Entre los apócrifos neotestamentarios es el que se le atribuye falsamente a Pedro 1. Es el más antiguo entre los apocalipsis cristianos. En el año 1887 se halló un fragmento en una tumba de Akhmim. Ha llegado una versión íntegra de este apócrifo en una tra- ducción etíope. Dice el trozo del fragmento de Akhmim más importante que Pedro con- templa los castigos de los condenados: «Mas también vi otro lugar, enfrente de aquél, que era todo tiniebla. Y era el lugar de los castigos. Y los allí castigados y los propios ángeles que (les) castigaban, estaban vesti- dos tan tenebrosamente como (tenebroso) era el aire de aquel lugar. Y había allí gentes colgadas de la lengua. Eran los blasfemos contra el camino de la jus- ticia. Y bajo ellos ardía un fuego que les atormentaba. Y había un gran mar repleto de cie- no ardiente, dentro del cual estaban las gentes que abandonaron el camino de la justicia; y ángeles les torturaban. También había mujeres colgadas de los cabellos sobre el hirviente barro. Eran las que se habían engalanado para cometer adulterio. En cambio los hombres. que con ellas trabaron relaciones adúlteras colgaban de los pies y metían la cabeza en el cieno, y decían: ¡nunca imagináramos venir a este lugar! Y vi a los asesinos, junto con sus cómplices, arrojados a un barranco colmado de per- versas sabandijas; y eran mordidos por las alimañas aquellas y su tormento les hacía re- torcerse. -

Dead Master's Beat Label & Distro October 2012 RELEASES

Dead Master's Beat Label & Distro October 2012 RELEASES: STAHLPLANET – Leviamaag Boxset || CD-R + DVD BOX // 14,90 € DMB001 | Origin: Germany | Time: 71:32 | Release: 2008 Dark and weird One-man-project from Thüringen. Ambient sounds from the world Leviamaag. Black box including: CD-R (74min) in metal-package, DVD incl. two clips, a hand-made booklet on transparent paper, poster, sticker and a button. Limited to 98 units! STURMKIND – W.i.i.L. || CD-R // 9,90 € DMB002 | Origin: Germany | Time: 44:40 | Release: 2009 W.i.i.L. is the shortcut for "Wilkommen im inneren Lichterland". CD-R in fantastic handmade gatefold cover. This version is limited to 98 copies. Re-release of the fifth album appeared in 2003. Originally published in a portfolio in an edition of 42 copies. In contrast to the previous work with BNV this album is calmer and more guitar-heavy. In comparing like with "Die Erinnerung wird lebendig begraben". Almost hypnotic Dark Folk / Neofolk. KNŒD – Mère Ravine Entelecheion || CD // 8,90 € DMB003 | Origin: Germany | Time: 74:00 | Release: 2009 A release of utmost polarity: Sudden extreme changes of sound and volume (and thus, in mood) meet pensive sonic mindscapes. The sounds of strings, reeds and membranes meet the harshness and/or ambience of electronic sounds. Music as harsh as pensive, as narrative as disrupt. If music is a vehicle for creating one's own world, here's a very versatile one! Ambient, Noise, Experimental, Chill Out. CATHAIN – Demo 2003 || CD-R // 3,90 € DMB004 | Origin: Germany | Time: 21:33 | Release: 2008 Since 2001 CATHAIN are visiting medieval markets, live roleplaying events, roleplaying conventions, historic events and private celebrations, spreading their “Enchanting Fantasy-Folk from worlds far away”. -

Ivory Markets of Europe 23/11/2005 02:25 PM Page 1

Ivory Markets of Europe 23/11/2005 02:25 PM Page 1 Ivory Markets of Europe A survey in France, Germany, Italy, Spain and the UK Esmond Martin and Daniel Stiles Drawings by Andrew Kamiti Published by Care for the Wild International Save the Elephants The Granary PO Box 54667, 00200 Nairobi, Kenya Tickfold Farm and Kingsfold c/o Ambrose Appelbe, 7 New Square, West Sussex RH12 3SE Lincoln’s Inn, London, WC2A 3RA UK UK 2005 ISBN 9966 - 9683 - 4 - 2 Ivory Markets of Europe 23/11/2005 02:25 PM Page 2 CONTENTS List of tables 3 Executive summary 5 Introduction 7 Methodology 8 Results 9 Germany 9 United Kingdom 29 France 45 Spain 64 Italy 78 Status of the ivory trade in Europe 90 Trends in the ivory trade in Europe 93 Discussion 96 Conclusions 99 References 102 Acknowledgements inside back cover 2 Ivory Markets of Europe 23/11/2005 02:25 PM Page 3 LIST OF TABLES Germany Table 1 Number of illegal elephant product seizures made in Germany recorded by ETIS, 1989-2003 Table 2 Number of craftsmen working in ivory in Erbach from the 1870s to 2004 Table 3 Number of ivory items seen for retail sale in Germany, September 2004 Table 4 Types of retail outlets selling ivory items in Germany, September 2004 Table 5 Ivory items for retail sale in the largest shop in Michelstadt, September 2004 Table 6 Retail prices for ivory items seen in Michelstadt, September 2004 Table 7 Retail prices for ivory items seen in Erbach, September 2004 Table 8 Number of retail outlets and ivory items in the main antique markets in Berlin, September 2004 Table 9 New (post 1989) -

„Cinematic“ Ist Ein Sphärischer Soundtrack Zu Einem Nie Gedrehten Film

Cinematic POLISH ALBUM OF THE YEAR 2010 “Megastacja.Rock listeners” BEST DEBUT ALBUM & BEST ALBUM IN POLAND 3RD PLACE “Pro-Radio listeners” BEST POLISH DEBUT ALBUM 2ND PLACE “METAL HAMMER readers” RECENZJE /REVIEWS POLSKA/FRANCE/ GERMANY/ITALY/SWEDEN/FINLAND/SWITZERLAND/ RUSSIA/CANADA USA/NETHERLANDS/ISRAEL/DENMARK/HUNGARY/BELGIUM//NORWAY/BRAZIL/BELARUS WWW.LEBOWSKI.PL 1 (Israel) JAZZIS Lebowski "Cinematic" Subtitled "Music To A Non-Existent Movie", this is an excellent debut album by Polish Prog group, which consists of guitarist / composer Marcin, keyboardist / composer Marcin Luczaj, bassist Marek Zak and drummer Krzysztof Pakula. Vocalist / violinist Katarzyna Dziubak guests on two tracks. As the group´s name ("The Big Lebowski" – Joel Coen´s 1998 brilliant movie – a non- confirmed guess?) and the album´s title / subtitle suggest, the band is deeply involved with cinematography and indeed the album´s Prog / Ambient vistas should be ideal as soundtracks, but they do hold their ground as a great stand-alone instrumental album. The music is beautifully melodic and rich, with layers upon layers of instrumental sound placed one of top of another, creating a full-body sound. The usage of various keyboards is tasteful and manages to avoid "overdoing", which usually plagues most keyboard-oriented albums. The guitar plays most of the leads, changing its sound from delicately acoustic to heavy-metal, but never being obtrusive. Bass and drums keep the massive sound together beautifully, gluing everything to perfection. The musical themes are diverse and present a wide spectrum of harmonic approaches and rhythmic subtleties, keeping the listener on his toes for the entire duration of the album. -

DARKWOODS MAILORDER CATALOGUE March 2018

DARKWOODS MAILORDER CATALOGUE March 2018 DARKWOODS PAGAN BLACK METAL DI STRO / LABEL [email protected] www.darkwoods.eu Next you will find a full list with all available items in our mailorder catalogue alphabetically ordered... With the exception of the respective cover, we have included all relevant information about each item, even the format, the releasing label and the reference comment... This catalogue is updated every month, so it could not reflect the latest received products or the most recent sold-out items... please use it more as a reference than an updated list of our products... CDS / MCDS / SGCDS 1349 - Beyond the Apocalypse [CD] 11.95 EUR Second smash hit of the Norwegians 1349, nine outstanding tracks of intense, very fast and absolutely brutal black metal is what they offer us with “Beyond the Apocalypse”, with Frost even more a beast behind the drum set here than in Satyricon, excellent! [Released by Candlelight] 1349 - Demonoir [CD] 11.95 EUR Fifth full-length album of this Norwegian legion, recovering in one hand the intensity and brutality of the fantastic “Hellfire” but, at the same time, continuing with the experimental and sinister side of their music introduced in their previous work, “Revelations of the Black Flame”... [Released by Indie Recordings] 1349 - Liberation [CD] 11.95 EUR Fantastic debut full-length album of the Nordic hordes 1349 leaded by Frost (Satyricon), ten tracks of furious, violent and merciless black metal is what they show us in "Liberation", ten straightforward tracks of pure Norwegian black metal, superb! [Released by Candlelight] 1349 - Massive Cauldron of Chaos [CD] 11.95 EUR Sixth full-length album of the Norwegians 1349, with which they continue this returning path to their most brutal roots that they started with the previous “Demonoir”, perhaps not as chaotic as the title might suggested, but we could place it in the intermediate era of “Hellfire”.. -

Order Form Full

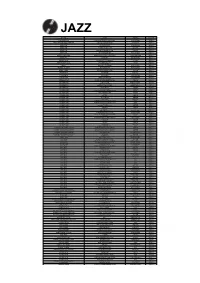

JAZZ ARTIST TITLE LABEL RETAIL ADDERLEY, CANNONBALL SOMETHIN' ELSE BLUE NOTE RM112.00 ARMSTRONG, LOUIS LOUIS ARMSTRONG PLAYS W.C. HANDY PURE PLEASURE RM188.00 ARMSTRONG, LOUIS & DUKE ELLINGTON THE GREAT REUNION (180 GR) PARLOPHONE RM124.00 AYLER, ALBERT LIVE IN FRANCE JULY 25, 1970 B13 RM136.00 BAKER, CHET DAYBREAK (180 GR) STEEPLECHASE RM139.00 BAKER, CHET IT COULD HAPPEN TO YOU RIVERSIDE RM119.00 BAKER, CHET SINGS & STRINGS VINYL PASSION RM146.00 BAKER, CHET THE LYRICAL TRUMPET OF CHET JAZZ WAX RM134.00 BAKER, CHET WITH STRINGS (180 GR) MUSIC ON VINYL RM155.00 BERRY, OVERTON T.O.B.E. + LIVE AT THE DOUBLET LIGHT 1/T ATTIC RM124.00 BIG BAD VOODOO DADDY BIG BAD VOODOO DADDY (PURPLE VINYL) LONESTAR RECORDS RM115.00 BLAKEY, ART 3 BLIND MICE UNITED ARTISTS RM95.00 BROETZMANN, PETER FULL BLAST JAZZWERKSTATT RM95.00 BRUBECK, DAVE THE ESSENTIAL DAVE BRUBECK COLUMBIA RM146.00 BRUBECK, DAVE - OCTET DAVE BRUBECK OCTET FANTASY RM119.00 BRUBECK, DAVE - QUARTET BRUBECK TIME DOXY RM125.00 BRUUT! MAD PACK (180 GR WHITE) MUSIC ON VINYL RM149.00 BUCKSHOT LEFONQUE MUSIC EVOLUTION MUSIC ON VINYL RM147.00 BURRELL, KENNY MIDNIGHT BLUE (MONO) (200 GR) CLASSIC RECORDS RM147.00 BURRELL, KENNY WEAVER OF DREAMS (180 GR) WAX TIME RM138.00 BYRD, DONALD BLACK BYRD BLUE NOTE RM112.00 CHERRY, DON MU (FIRST PART) (180 GR) BYG ACTUEL RM95.00 CLAYTON, BUCK HOW HI THE FI PURE PLEASURE RM188.00 COLE, NAT KING PENTHOUSE SERENADE PURE PLEASURE RM157.00 COLEMAN, ORNETTE AT THE TOWN HALL, DECEMBER 1962 WAX LOVE RM107.00 COLTRANE, ALICE JOURNEY IN SATCHIDANANDA (180 GR) IMPULSE -

Complete Catalog

Complete Catalog NOTA SOBRE ATACADO A BlackMetalStore.com disponibilizou uma área especial de vendas para lojistas. Sigam as instruções abaixo: - Faça seu cadastro em: https://blackmetalstore.com/minha-conta/ - Envie um email para [email protected] solicitando alteração da conta para lojista. - Após alteração, com sua conta de lojista acesse o link abaixo: https://blackmetalstore.com/categoria-produto/exclusives/ Condições para compras no atacado (Leia com atenção): – Valor mínimo para cada compra: R$500.00 – Sem quantidade mínima! – Frete incluso – É possível misturar itens de atacado com itens de varejo ATENÇÃO: O pedido deve ser realizado somente pelo site sem exceção, não serão aceitos pedido por outros meios, pois o pedido realizado é integrado ao sistema dos Correios, onde automaticamente será gerado o seu código de rastreamento e o seguro do valor total do seu pedido. Dúvidas não mencionadas nas instruções acima, contate-nos em: Email: [email protected] Whatsapp: (11) 99463-6786 Agradecemos seu contato, equipe BMS Complete Catalog 10”MLPS Produto Preço MANZER / HEXECUTOR – Pictavian Hexecution (Gatefold 10″MLP) R$75,00 HELGEDOM – Svartkonst R$100,00 BANDEIRAS Produto Preço ABSURD - Death from the Forest (flag) R$80,00 Complete Catalog BATUSHKA STORE Produto Preço BATUSHKA - Hospodi (Deluxe Digibook CD) R$50,00 BATUSHKA - Litourgiya (Digipack CD) R$35,00 BATUSHKA - Litourgiya (Digipack CD) (Witching R$60,00 Hour) BATUSHKA - Litourgiya (Witching Hour) R$60,00 BATUSHKA - Pilgrim (cinza) R$85,00 BATUSHKA - Pilgrim (preta)