Nuovi Scavi Archeologici in Corso Di Porta Romana a Milano

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Prezzi Delle Case a Milano

Prezzi delle case a Milano: aumentano i bilocali, diminuiscono i trilocali http://www.02blog.it/post/6287/prezzi-delle-case-a-milano-aumentano-... Registrati LOGIN: PASSWORD: (Dimenticata? ) subito Login segnala una notizia le segnalazioni i giochi blogo.it contatti chi siamo Cerca Prezzi delle case a Milano: aumentano i bilocali, diminuiscono i trilocali pubblicato: mercoledì 27 gennaio 2010 da Trab in: News varie Abitare a Milano Ecco l’ennesimo studio sulla situazione immobiliare che riguarda Milano, quello di REplat , una sorta di network per agenti immobiliari. Avevamo già parlato del fatto che l’atteso calo generale dei prezzi non si è ancora del tutto verificato né a Roma, né a Milano: con le zone centrali e gli immobili di pregio, i prezzi tengono anche in alcune aree cittadine soprattutto per i bilocali che, insieme con i trilocali, rappresentano oltre il 70% del mercato. Lo studio evidenzia prezzi in crescita nelle zone centrali, dato che nel corso degli ultimi 12 mesi, i prezzi del centro storico sono cresciuti sia per i bilocali (+3,42%) sia per i trilocali (+2,68%), a testimonianza della maggior tenuta dei prezzi degli immobili di pregio. Ultime Gallerie Vedi tutte le gallerie Ma la tendenza si ferma al centro, perché nelle altre zone si conferma una tendenza netta: l’aumento dei prezzi per i bilocali e la diminuzione per i trilocali. Insomma, ci sono meno soldi da spendere e ci accontenta di metrature inferiori. In evidenza Foto by Paolofefe, Flickr Teatro: Antonio Rezza dal 9 al 2… 27 gen 2010 Annunci Google Corso Magenta, Porta Loft Milano Niguarda Vigentina e… 27 gen 2010 Via Ornato 140, Vendita Loft, laboratori e uffici in residenza. -

HOTEL D'este**** Viale Bligny, 23 Milano

HOTEL D’ESTE**** Viale Bligny, 23 Milano http://www.hoteldestemilano.it Tel:+39 02 58321001 Fax: +39 0258321136 E-mail [email protected] Hotel D'Este is located in the heart of Milan and near all major attractions of the city. 79 Rooms totally remodeled in 2001, offers superior class service in very quite atmosphere, tastefully hotel ideal for the business traveller. All the guest rooms are comfortable and nicely equipped to give a feeling of being at home while away from home. Hotel amenities: AM/FM Alarm Clock, Bar/Lounge, Business Center, Concierge, 24 Hour Front Desk, Mini Bar, Modem Lines in Room, Meeting/Banquet Facilities, No Smoking Rooms/Facilities, RV or Truck Parking, Restaurant, Room Service Safe Deposit Box, Television with Cable, Laundry/Valet Services. HOTEL GRAND VISCONTI PALACE**** Viale Isonzo 14 Milan http://www.grandviscontipalace.com/ Tel: +39 02 540 341 Fax: +39 02 540 69 523 E-mail [email protected] The Grand Visconti is a fashionable palace in the heart of Italy’s fashion capital. The hotel has 162 rooms of the Classic, Quality and Exclusive type, and 10 Suites ranging from the Junior Suites to the Tower Suite. While the bedrooms are classical, many of the suites have been given touches of a slight minimalist design, for tastes which are sophisticated but not traditional. The hotel has 4 Junior Suites, 3 Executive Suites, 2 Grand Suites and the exclusive Tower Suite. Guests can enjoy an array of amenities including health spa and sauna, indoor swimming pool and express check-in/out. HOTEL LIBERTY**** Viale Bligny 56 Milano http://www.liberty.hotelsinmilan.it Tel: + 39 02 58318562 Fax +39 02 58319061 E-mail [email protected] A newly built deluxe hotel at 10 minutes from city center. -

Il Futuro Della Valle Dei Monaci Allegato

Osservatorio per lo studio e la valorizzazione dei territori attraversati dai percorsi lenti Il futuro della Valle dei Monaci Proposte per l’Amministrazione Comunale di Milano e la Città Metropolitana milanese da parte delle Associazioni della Rete Valle dei Monaci Allegato “A” Relazione estesa Milano, luglio 2018 1 Il futuro della Valle dei Monaci: Proposte per l’Amministrazione comunale di Milano e la Città metropolitana milanese da parte delle Associazioni della Rete Valle dei Monaci. Premessa Questo documento vuole fornire alle Amministrazioni competenti e a tutti gli attori del territorio della Valle dei Monaci un supporto di analisi e di proposte per un possibile “Piano d’Area” orientato agli obiettivi di integrazione urbana, territoriale, sociale ed economica. Tali obiettivi sono già perseguiti nell’azione quotidiana degli attuali soggetti costituenti la Rete Valle dei Monaci, i quali ritengono che la loro quotidiana azione necessiti, a questo punto, anche di un impegno pubblico più deciso per questo territorio che, dopo lunghi decenni di indeterminazione e di degrado, ha cominciato a muoversi verso nuove e promettenti direzioni di sviluppo. Prima di dettagliare i temi ritenuti importanti per il Piano d’Area è però necessario trattare due punti prioritari: 1) spiegare che cos’è la Valle dei Monaci; 2) riportare, spiegandoli brevemente, i progetti pubblici e privati che già interessano il territorio del sud-Milano; ovverosia quelli che già intervengono direttamente sul destino della Valle dei Monaci e quelli di contesto urbano più ampio che sono destinati a influire sulle dinamiche locali. Il presente documento non ha pretese di essere esaustivo e può essere integrato in qualsiasi momento, sia da parte dei proponenti che da parte delle Amministrazioni, se queste lo riterranno una base utile per il loro lavoro. -

Elenco Vie Area C

nome via numero Bastioni di Porta Nuova 9 Bastioni di Porta Nuova 11 Bastioni di Porta Nuova 15 Bastioni di Porta Nuova 19 Bastioni di Porta Nuova 21 Bastioni di Porta Venezia 9 Bastioni di Porta Volta 5 Bastioni di Porta Volta 7 Bastioni di Porta Volta 9 Bastioni di Porta Volta 11 Bastioni di Porta Volta 13 Carrobbio 4 Corso di Porta Nuova 1 Corso di Porta Nuova 2 Corso di Porta Nuova 3 Corso di Porta Nuova 3A Corso di Porta Nuova 4 Corso di Porta Nuova 6 Corso di Porta Nuova 7 Corso di Porta Nuova 8 Corso di Porta Nuova 10 Corso di Porta Nuova 11 Corso di Porta Nuova 12 Corso di Porta Nuova 13 Corso di Porta Nuova 14 Corso di Porta Nuova 15 Corso di Porta Nuova 16 Corso di Porta Nuova 18 Corso di Porta Nuova 19 Corso di Porta Nuova 20 Corso di Porta Nuova 22 Corso di Porta Nuova 24 Corso di Porta Nuova 32 Corso di Porta Nuova 34 Corso di Porta Nuova 36 Corso di Porta Nuova 38 Corso di Porta Romana 1 Corso di Porta Romana 2 Corso di Porta Romana 3 Corso di Porta Romana 5 Corso di Porta Romana 6 Corso di Porta Romana 8 Corso di Porta Romana 10 Corso di Porta Romana 13 Corso di Porta Romana 16 Corso di Porta Romana 17 Corso di Porta Romana 18 Corso di Porta Romana 19 Corso di Porta Romana 20 Corso di Porta Romana 23 Corso di Porta Romana 25 Corso di Porta Romana 39 Corso di Porta Romana 40 Corso di Porta Romana 44 Corso di Porta Romana 45 Corso di Porta Romana 46 Corso di Porta Romana 47 Corso di Porta Romana 48 Corso di Porta Romana 49 Corso di Porta Romana 51 Corso di Porta Romana 52 Corso di Porta Romana 54 Corso di Porta Romana 55 -

Nuclei Di Identita' Locale (NIL)

Schede dei Nuclei di Identità Locale 3 Nuclei di Identita’ Locale (NIL) Guida alla lettura delle schede Le schede NIL rappresentano un vero e proprio atlante territoriale, strumento di verifica e consultazione per la programma- zione dei servizi, ma soprattutto di conoscenza dei quartieri che compongono le diverse realtà locali, evidenziando caratteri- stiche uniche e differenti per ogni nucleo. Tale fine è perseguito attraverso l’organizzazione dei contenuti e della loro rappre- sentazione grafica, ma soprattutto attraverso l’operatività, restituendo in un sistema informativo, in costante aggiornamento, una struttura dinamica: i dati sono raccolti in un’unica tabella che restituisce, mediante stringhe elaborate in linguaggio html, i contenuti delle schede relazionati agli altri documenti del Piano. Si configurano dunque come strumento aperto e flessibile, i cui contenuti sono facilmente relazionabili tra loro per rispondere, con eventuali ulteriori approfondimenti tematici, a diverse finalità di analisi per meglio orientare lo sviluppo locale. In particolare, le schede NIL, come strumento analitico-progettuale, restituiscono in modo sintetico le componenti socio- demografiche e territoriali. Composte da sei sezioni tematiche, esprimono i fenomeni territoriali rappresentativi della dinamicità locale presente. Le schede NIL raccolgono dati provenienti da fonti eterogenee anagrafiche e censuarie, relazionate mediante elaborazioni con i dati di tipo geografico territoriale. La sezione inziale rappresenta in modo sintetico la struttura della popolazione residente attraverso l’articolazione di indicatori descrittivi della realtà locale, allo stato di fatto e previsionale, ove possibile, al fine di prospettare l’evoluzione demografica attesa. I dati demografici sono, inoltre, confrontati con i tessuti urbani coinvolti al fine di evidenziarne l’impatto territoriale. -

Seggio Num. Municipio / Località Gli Elettori Iscritti Nelle Sezioni Elettorali Num

Seggio num. Municipio / Località Gli elettori iscritti nelle sezioni elettorali num. Votano nel seggio del Comune di Indirizzo del Seggio Il Seggio è presso 1 MI1 - Brera 56,58,65,69,415,501,512,514,515,530 Milano Città Corso Garibaldi 27 CAM Garibaldi "Falcone Borsellino" 2 MI1 - Canonica 416,417,427,461,462,467,468,498,499 Milano Città Via Giusti 8 Acli via Giusti 3 MI1 - Cinque Vie 13,16,47,48 Milano Città Via San Maurilio 18 ang. Via Santa Marta Piadineria La Caveja 4 MI1 - Conciliazione 46,333,334,336,337,338,342 Milano Città Corso Magenta 52 Circolo PD "Pallacorda" 5 MI1 - Fuorisede Collegio 14 Preregistrati collegio 14 Milano Città Corso Garibaldi 27 CAM Garibaldi "Falcone Borsellino" 6 MI1 - Genova 39,263,264,265,1274 Milano Città Via San Vincenzo 5 Ufficio 7 MI1 - Missori 9,22,24,1352* (esclusa Via del Don) Milano Città Via Amedei 13 Consultorio CED 8 MI1 - Moscova 54,505,506,519,521,523,525,534 Milano Città Corso Garibaldi 75 Circolo PD "Milano centro-Aldo Aniasi" 9 MI1 - Palestro 73,78,79,82,83,87,93,94,109 Milano Città Via Salvini 3 Bar Salvini 10 MI1 - Porta Romana 160,162,164,167,168,169,173,182,220,223,224,226,1540,1613,1625 Milano Città Via Orti 17 Circolo PD "Porta Romana" 11 MI1 - Porta Ticinese 246,250,252,257 Milano Città Via Scaldasole 5 CAM Scaldasole 12 MI1 - Sant'Ambrogio 36,41,43,44,269,271,272,317,373,1421,1544 Milano Città Via De Amicis 59 Studio Design 13 MI1 - V Alpini 345,346,350,402,418,422,424 Milano Città Largo V Alpini 7 Venticento Bistrot 14 MI1 - Verziere 1,5,7,99,179,1541 Milano Città Via Laghetto 2 ChiAmaMilano/Negozio civico 15 MI1 - Vetra 26,27,28,1508,1352* (solo Via del Don) Milano Città Via della Chiusa ang. -

Vie E Numeri Civici Area C Ottobre 2020

VIA NUMERO CIVICO BASTIONI DI PORTA NUOVA 1 BASTIONI DI PORTA NUOVA 9 BASTIONI DI PORTA NUOVA 11 BASTIONI DI PORTA NUOVA 15 BASTIONI DI PORTA NUOVA 19 BASTIONI DI PORTA NUOVA 21 BASTIONI DI PORTA NUOVA 21P01 BASTIONI DI PORTA VENEZIA 1 BASTIONI DI PORTA VENEZIA 9 BASTIONI DI PORTA VOLTA 5 BASTIONI DI PORTA VOLTA 5AN02 BASTIONI DI PORTA VOLTA 7 BASTIONI DI PORTA VOLTA 9 BASTIONI DI PORTA VOLTA 11 BASTIONI DI PORTA VOLTA 13 CARROBBIO 1N01 CARROBBIO 1N04 CARROBBIO 2 CARROBBIO 2AN03 CARROBBIO 3N07 CARROBBIO 4 CARROBBIO 4N01 CARROBBIO 6N01 CARROBBIO 6N03 CARROBBIO 6N05 CARROBBIO 7N02 CORSO DI PORTA NUOVA 1 CORSO DI PORTA NUOVA 2 CORSO DI PORTA NUOVA 3 CORSO DI PORTA NUOVA 3A CORSO DI PORTA NUOVA 4 CORSO DI PORTA NUOVA 6 CORSO DI PORTA NUOVA 7 CORSO DI PORTA NUOVA 8 CORSO DI PORTA NUOVA 10 CORSO DI PORTA NUOVA 11 CORSO DI PORTA NUOVA 12 CORSO DI PORTA NUOVA 13 CORSO DI PORTA NUOVA 14 CORSO DI PORTA NUOVA 15 CORSO DI PORTA NUOVA 16 CORSO DI PORTA NUOVA 18 CORSO DI PORTA NUOVA 19 CORSO DI PORTA NUOVA 20 CORSO DI PORTA NUOVA 21 CORSO DI PORTA NUOVA 21A CORSO DI PORTA NUOVA 22 CORSO DI PORTA NUOVA 23 1 VIA NUMERO CIVICO CORSO DI PORTA NUOVA 24 CORSO DI PORTA NUOVA 32 CORSO DI PORTA NUOVA 34 CORSO DI PORTA NUOVA 36 CORSO DI PORTA NUOVA 38 CORSO DI PORTA NUOVA 42 CORSO DI PORTA NUOVA 44 CORSO DI PORTA NUOVA 46 CORSO DI PORTA NUOVA 48 CORSO DI PORTA NUOVA 52 CORSO DI PORTA ROMANA 1 CORSO DI PORTA ROMANA 2 CORSO DI PORTA ROMANA 3 CORSO DI PORTA ROMANA 5 CORSO DI PORTA ROMANA 5N01 CORSO DI PORTA ROMANA 5N02 CORSO DI PORTA ROMANA 6 CORSO DI PORTA ROMANA -

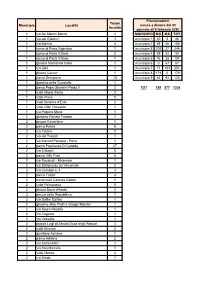

Municipio Località Totale Località 1 Via De Marchi

Piantumazioni Totale Municipio Località messe a dimora dal 30 località gennaio all'8 febbraio 2020 1 via De Marchi Marco 1 MUNICIPIO MO MS TOT 1 via dei Giardini 3 municipio 1 40 0 40 1 via Marina 4 municipio 2 69 86 155 1 corso di Porta Vigentina 1 municipio 3 209 37 246 1 corso di Porta Vittoria 2 municipio 4 69 82 151 1 corso di Porta Vittoria 1 municipio 5 76 28 104 1 giardini Montanelli Indro 1 municipio 6 0 67 67 1 via Zolà 1 municipio 7 71 183 254 1 piazza Cavour 1 municipio 8 179 0 179 1 parco Sempione 10 municipio 9 46 94 140 1 giardino della Guastalla 1 1 parco Papa Giovanni Paolo II 2 TOT 759 577 1336 1 viale Monte Santo 2 1 viale Piave 5 1 viale Beatrice d'Este 2 1 viale Gian Galeazzo 1 1 via Pagano Mario 1 1 giardino Renata Tebaldi 1 2 piazza Costantino 1 2 parco Panza 6 2 via Tofane 2 2 via dei Transiti 1 2 vie Mariani Pompeo - Porro 1 2 parco Francesco Di Cataldo 27 2 via Cislaghi 5 2 parco Villa Finzi 6 2 vie Recanati - Miramare 1 2 via Stefanardo da Vimercate 2 2 via Cambini n. 4 3 2 parco Trotter 8 2 cavalcavia Cascina Gobba 1 2 viale Palmanova 5 2 piazza Duca d'Aosta 2 2 piazza della Repubblica 1 2 via Galilei Galileo 1 2 giardino Aldo Protti e Gregor Mendel 1 2 via Sauro Nazario 1 2 via Cagliero 1 2 via Vassallo 1 2 piazza Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi 3 2 viale Brianza 2 2 quartiere Adriano 1 2 parco Adriano 2 2 via Sammartini 1 2 via San Mamete 1 2 viale Monza 2 2 via Breda 1 2 via De Marchi Emilio 1 2 via Sammartini 1 2 parco Cascina San Giuseppe 2 3 via Clericetti 1 3 giardino Ramelli Sergio 2 3 piazza Ferravilla 1 3 largo Rio de Janeiro 1 3 via Gaio 2 3 via Sidoli 1 3 piazzale Gorini 1 giardino Buonantuono Carlo e Tumminello 3 Vincenzo 3 3 viale Argonne 4 3 piazza Leonardo da Vinci 3 3 via Celoria 3 3 via Pascoli 1 3 via Pascal n. -

MILAN TOOLKIT Student Guide

WELCOME TO MILAN TOOLKIT Student guide N A IL M GET READY FOR MILAN IN 3 STEPS INDEX BEFORE LEAVING DOCUMENTS NEEDED 01 Selection application 02 Visa 03 Health care insurance ACCOMMODATION 04 Finding accommodation UPON ARRIVAL IN ITALY REGISTRATION 05 Documents required for registration RESIDENCE VISA 06 How to apply for a Residence Visa 07 Sportello Amico TAX CODE 08 How to request a Tax Code DURING THE STAY TRANSPORT BEFORE LEAVING 09 ATM 10 Other means of transport INSURANCE 11 How to take out health insurance BANK 12 How to open an account STUDENT SERVICES 13 Provided by POLI.design, Consorzio del Politecnico di Milano 14 Provided by Politecnico di Milano 15 Other Services UTILITIES 16 How to reach us 17 Useful Numbers BEFORE LEAVING MILAN BEFORE LEAVING DOCUMENTS NEEDED 01 Selection application Documents required for the selection application Candidates with educational qualifications obtained for a Specializing Master of the Politecnico di Milano abroad To make an application for selection for a Specializing Always refer to the site www.polimi.it/index.php?id=5986 Master at the Politecnico di Milano you must send the for updated information following documents to [email protected]: Applicants with an educational qualification obtained • application for admission to selection; in Italy • curriculum vitae; To make a selection application for a Specializing Master • any other documents that may be required at the Politecnico di Milano you must send the following (e.g. portfolio, certificates of language proficiency, etc.); documents to [email protected]: • a clear, legible scanned copy of the Degree awarded; • a clear, legible translation of the Degree in Italian/ • application for admission to selection; English/French or Spanish; • curriculum vitae; • a clear, legible scanned copy of the certificate with exams • any other documents that may be required taken; (e.g. -

After-School Activities 2019‑2020

z After-School Activities 2019‑2020 American School of Milan – After-School Activities 2019–2020 1 Registration and Transportation Online Registration Registration for Varsity and Middle School Sports begins the first week of school, the 2nd of September. Registration for all other activities begins at 9:00 a.m. Wednesday, September 18th, and closes at 3:30 p.m. on Friday, September 27th. Registration is completed online by accessing the ASM Parent Portal and following the After-School Activities registration link. All activities must be paid for at the time of registration in order to reserve a space. Online payments can be made with a credit card or PayPal account. Middle School Sports begin the week of September 9th and end the week of May 18th. Varsity Sports begin the week of September 9th and end the week of May 24th. All other activities begin the week of October 14th and end the week of May 18th. **All students enrolling in Active Sports will need to provide a certificate of good health. Behavioral Expectations The ASA programs are viewed as an extension of the curricular day. Students in the ASA programs will need to adhere to ASM behavioral policies and procedures. Students who do not manage their behavior appropriately during sessions will be invited to “not attend” future sessions without a refund. Transportation Use of the late bus service is available, at no additional cost, to those students who are already subscribed to the full bus service (morning and afternoon) or the one-way afternoon service. Students not subscribed to the full service (morning and afternoon) or the one-way afternoon service may pay an additional fee (noted on the activity listing) to ride the late bus at the time of registration for the after-school activity. -

Repertorio A, Allegato Al Piano, Che Identifica Le Informazioni Rappresentate Sulla Tavola

100 100 95 95 75 75 25 25 5 5 0 0 100 100 95 95 75 75 25 25 5 5 0 0 Allegati PTCP – Provincia di Milano Introduzione La necessità di disporre di una base conoscitiva del sistema dei limiti alle trasformazioni territoriali si è tradotta nella predisposizione di due elaborati ricognitivi di supporto per la gestione del PTCP: una tavola del "Sistema dei vincoli paesistici e ambientali" in scala 1:60.000 (Tavola 5) in cui sono individuate le aree e gli elementi soggetti a specifiche previsioni di legge di tipo paesistico–ambientale e il presente Repertorio A, allegato al Piano, che identifica le informazioni rappresentate sulla tavola. I vincoli individuati in cartografia, Tav.5 e Tav.5bis, e nel presente allegato sono da considerarsi ricognitivi. E’ necessario pertanto, ai fini della puntuale verifica della loro cogenza, riferirsi agli specifici atti amministrativi emanati dalle Autorità competenti. Il Repertorio A nasce come risposta a quanto previsto dalle norme regionali in merito ai contenuti paesistici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale: L.R. 1/2000, L.R. 18/1997, D.G.R. n. VI/47670 del 29 dicembre 1999 "Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale del PTCP". Ogni oggetto è stato georeferenziato cartograficamente (ovvero localizzato sulla carta tecnica regionale, come previsto dalla Regione Lombardia, in scala 1:10.000). I dati presi in esame costituiscono il repertorio conoscitivo necessario a definire in prima battuta il sistema delle precondizioni alla trasformazione del territorio. La metodologia seguita per individuare i beni oggetto di vincolo è di seguito illustrata. Elementi ed ambiti vincolati ex D.Lgs. -

A Partner for Your Meetings and Events

FOOD & BEVERAGE RATES FOOD & BEVERAGE RATES Coffee Break from 12,00 Coffee Break from 12,00 Buffet Business Lunch from 34,00 (only plate) Buffet Business Lunch from 34,00 (only plate) Buffet Business Lunch from 45,00 (three plates) Buffet Business Lunch from 45,00 (three plates) Buffet (minimo 40 persone) from 50,00 Buffet (minimo 40 persone) from 50,00 Snack buffet from 32,00 Snack buffet from 32,00 A PARTNER FOR YOUR MEETINGS AND EVENTS Gala Dinner from 75,00 Gala Dinner from 75,00 Cocktail from 22,00 Cocktail from 22,00 The above mentioned rates are per person, inclusive of service and 10% VAT The above mentioned rates are per person, inclusive of service and 10% VAT MEETING PACKAGES (Minimum 15 participants) MEETING PACKAGES (Minimum 15 participants) Brera Brera Full-day 84,00 per person, including:Half-day 70,00 per person, including: Full-day 84,00 per person, including:Half-day 70,00 per person, including: - meeting room rental - meeting room rental - meeting room rental - meeting room rental . - 2 coffee breaks - 1 coffee break - 2 coffee breaks - 1 coffee break - Three Course Business Lunch or buffet - Thre. e Course Business Lunch or buffet - Three Course Business Lunch or buffet - Thre. e Course Business Lunch or buffet - basic audio-visual equipment - basic audio-visual equipment - basic audio-visual equipment - basic audio-visual equipment - VAT - VAT - VAT - VAT Navigli Navigli Full-day 70,00 per person, including:Half-day 58,00 per person, including: Full-day 70,00 per person, including:Half-day 58,00