Entdeckungsreise

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland

A New Challenge for Spatial Planning: Light Pollution in Switzerland Dr. Liliana Schönberger Contents Abstract .............................................................................................................................. 3 1 Introduction ............................................................................................................. 4 1.1 Light pollution ............................................................................................................. 4 1.1.1 The origins of artificial light ................................................................................ 4 1.1.2 Can light be “pollution”? ...................................................................................... 4 1.1.3 Impacts of light pollution on nature and human health .................................... 6 1.1.4 The efforts to minimize light pollution ............................................................... 7 1.2 Hypotheses .................................................................................................................. 8 2 Methods ................................................................................................................... 9 2.1 Literature review ......................................................................................................... 9 2.2 Spatial analyses ........................................................................................................ 10 3 Results ....................................................................................................................11 -

2020 Jahresberichte Rechnungsabschlüsse

2020 Jahresberichte Rechnungsabschlüsse Region Prättigau/Davos Jahresbericht 2020 Die Covid-19-Pandemie war im Jahr 2020 schäfte und Themen wurden einstimmig ge- auch bei der Region Prättigau/Davos das do- nehmigt oder zur weiteren Bearbeitung frei ge- minierende Thema. In vielen Bereichen sind geben. schliesslich physische Kontakte das A und O des Betriebs, sei das nun bei Zivilstandsamt, Die zweite Präsidentenkonferenz des Jahres Berufsbeistandschaft oder Betreibungs- und fand am 26. November im Theorieraum des Konkursamt, bei der Regionalentwicklung oder Feuerwehrlokals in Klosters statt. Die Ver- auch bei der Musikschule Prättigau. Normale sammlung stand im Zeichen des Doppelwech- Besprechungen wurden im Frühling zunächst sels an der Spitze der Region auf Anfang reihenweise abgesagt und fanden dann nur 2021. Da Kurt Steck (Klosters-Serneus) sowie noch unter erschwerten Umständen oder als Tarzisius Caviezel (Davos) ihre Ämter als Ge- Videokonferenz statt. Auch die Präsidenten- meindepräsidenten den Nachfolgern überga- konferenz, für die der Ratsstuben-Tisch im ben, mussten sie auch ihre Aufgaben als Prä- Klosterser Rathaus normalerweise gerade sident und Vizepräsident der Region abgeben. gross genug ist, fand sich im Juni in einem Beide hatten den erfolgreichen Aufbau der weitläufigen Saal mit Einzeltischen und Ver- neuen Region ab 2015 eng begleitet und den stärkeranlage im Davoser Kongresshaus wie- fünfköpfigen Regionalausschuss geführt. Als der. Wo möglich waren die Mitarbeitenden zu- Präsident der Region war Kurt Steck zudem für dem im Homeoffice, was dank der (zufällig) er- die Vertretung gegen aussen und für das Per- neuerten IT-Infrastruktur im März 2020 auch sonal verantwortlich. sehr gut klappte. Deutlich wurde jedoch über- all, wie wichtig der informelle Austausch wäh- Als neuen Vorsitzenden wählten die Präsiden- rend der Arbeit, an Sitzungen selbst, danach tinnen und Präsidenten den Jenazer Werner bei einer Kaffeerunde in der Beiz oder beim Bär. -

Prättigau Tourismus

Jahresbericht 2016 / 2017 Prättigau Tourismus Conters Fideris Furna Grüsch Jenaz Luzein Schiers Seewis Inhalt Inhalt.................................................................................................................................. 2 Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung................................................................... 3 Die Schwerpunkte im Überblick.......................................................................................... 4 - 10 Kurz & Bündig ................................................................................................................... 11 Bericht der Revisionsstelle................................................................................................... 12 Jahresrechnung 2016 / 2017.............................................................................................. 13 - 15 Anhang Jahresrechnung 2016 / 2017................................................................................. 16 - 17 Antrag über Verwendung des Bilanzergebnisses 2016 / 2017............................................. 18 2 Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung, Wenn wir in den gegenwärtigen Strukturen weiterwirken sagte einst Heraklit. Wenn wir im 10. Jahr von Prättigau können, sind wir recht gut aufgestellt, wir müssen aber be- Tourismus von Konstanten sprechen, ist es in erster Linie un- weglich bleiben und offensiv in die Zukunft gehen. Viele sere Geschäftsleiterin Daniela Göpfert. Sie ist seit Anfang -

Singletrail-Paradies Der Alpen

Singletrail-Paradies der Alpen davos.ch/bike klosters.ch/bike NATURERLEBNIS Biken ist für uns nicht nur gelebte Passion, sondern eine Lebenseinstellung. Das vielfältige Angebot in der Destination Davos Klosters begeistert durch spekta- kuläre Aussichten, wunderbare Naturerlebnisse und qualitativ hochwertige Singletrails. Die Destination Davos Klosters sowie das Prättigau stehen für unendliche Natur- und Trail-Erlebnisse in alpinem Gelände – denn hier gilt: der Trail ist das Ziel. Die Trail Crew sorgt für perfekt unterhaltene und ge- pflegte Wege, die hohen Fahrspass mit viel Flow garantieren. Den technischen Feinschliff holt mal sich in den Bikeparks und auf der Dirt-Line im Davos Adventure Park. Herzlich Willkommen im Singletrail-Paradies der Alpen, wo Trail-Toleranz gelebt wird! DESTINATION DAVOS KLOSTERS davos.ch/bike // [email protected] +41 81 415 21 21 klosters.ch/bike // [email protected] +41 81 410 20 20 praettigau.info // [email protected] +41 81 325 11 11 facebook.com/DavosKlostersBike instagram.com/DavosKlosters facebook.com/praettigau instagram.com/praettigau.ch Partner: 2 LEIDENSCHAFT BIKEN 3 4 5 6 7 BAHNENTOUR 10‘000 HÖHENMETER SINGLETRAILS Der ultimative Enduro-Kick. Achtmal mit verschiedenen Bahnen den Berg hochfahren und dann fast 10’000 Höhenmeter auf jeweils unterschiedlichen Singletrails hinunterkurven – kein Wunder sorgt Höhepunkte die Bahnentour für Furore. • Mehr Singletrails geht nicht • Abfahrt auf einem Teil des Kombiniert man die Bahnen, ist eine Biketour mit 10’000 Abfahrts- «Alps Epic Trail Davos» Höhenmeter machbar. Sportliche Fahrer meistern die Bahnentour • Trail vom Weissfluhjoch nach innerhalb eines Tages. Die Tour kann jedoch auch in mehreren Davos Wolfgang via Meierhoftäli Etappen (z. B. 2 Tage) absolviert werden und bietet so den gleichen • Chörbschhorn Fahrspass bei deutlich mehr Pausengelegenheiten, um die einzig- • Alle Bergbahnen können kostenlos artige Natur mit Freunden zu geniessen. -

"Forest Use and Regulation Around a Swiss Alpine Community (Davos, Graubuenden)"

1 "FOREST USE AND REGULATION AROUND A SWISS ALPINE COMMUNITY (DAVOS, GRAUBUENDEN)" MARTIN F. PRICE NATIONAL CENTER FOR ATMOSPHERIC RESEARCH P.O. BOX 3000, BOULDER, CO 80307 PAPER FOR PRESENTATION AT 1990 ANNUAL MEETING INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE STUDY OF COMMON PROPERTY DUKE UNIVERSITY, 29 SEPTEMBER 1990 REVISED 25 SEPTEMBER 1990 This paper is based on research supported by the U.S. National Science Foundation and the Swiss Man and the Biosphere program. The National Center for Atmospheric Research is supported by the U.S. National Science Foundation. 2 Forests were vital in the traditional economy of the Alps, providing wood for fuel and other domestic purposes, agriculture, and construction. The sale of wood also provided an important source of income in many communes into the mid- 20th century, Forest use has been regulated in the Swiss Alps by some Communes for at least seven centuries. Cantonal regulation in most mountain cantons began in the first half of the 19th century, and federal regulation began with the passage of the Forest Police Law in 1876. This law, revised in 1902, remains the basis for the management of the forests of the Swiss Alps. This paper traces the use and regulation of the forests of Davos, in the Canton of Graubünden (Grisons), in eastern Switzerland, concentrating particularly on the 19th and 20th centuries. Like the majority of the communities of the Swiss Alps, Davos has a service economy with vestiges of agriculture. However, tourism in Davos both has a longer history, and has developed to a greater extent, than in most communities. -

Consistency of Total Column Ozone Measurements Between the Brewer

Consistency of total column ozone measurements between the Brewer and Dobson spectroradiometers of the LKO Arosa and PMOD/WRC Davos Julian Gröbner1, Herbert Schill1, Luca Egli1, and René Stübi2 1 Physikalisch-Meteorologisches Observatorium Davos, World Radiation Center, PMOD/WRC, Davos, Switzerland 2 MeteoSwiss, Payerne, Switzerland Introduction The world's longest continuous total column ozone time series was initiated in 1926 at the Lichtklimatisches Observatorium (LKO), at Arosa, in the Swiss Alps with Dobson D002 (Staehelin, et al., 2018). Currently, three Dobson (D051, D062, D101) and three Brewer (B040, B072, B156) spectroradiometers are operated continuously. Since 2010, the spectroradiometers have been successively relocated to the PMOD/WRC, located in the nearby valley of Davos (1590~m.a.s.l.), at 12 km horizontal distance from Arosa (1850~m.a.s.l.). The last two instruments, Brewer B040 and Dobson D062 have been transferred in February 2021, successfully completing the transfer of the measurements from LKO Arosa to PMOD/WRC, Davos. Figure 3. View inside the MeteoSwiss with the Figure 1. Yearly (red), 11-year (burgundy and Gaussian-filtered Figure 2. The MeteoSwiss Brewer and Dobson automated Dobson spectroradiometer triad. 11-year (light green) averages of homogenized total column spectroradiometers in operation at PMOD/WRC. ozone at Arosa. Below are the timelines for the different instruments in operation at LKO Arosa and PMOD/WRC Davos. The problem The total column ozone measurements between Dobson and Brewer spectroradiometers show a significant seasonal variation of 1.6%, which is correlated to the effective ozone temperature. The effective ozone temperature is on average 225.2 K at PMOD/WRC, with a seasonal variation of amplitude 5.7 K. -

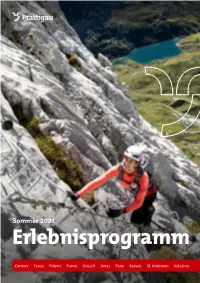

Erlebnisprogramm

Sommer 2021 Erlebnisprogramm Conters Fanas Fideris Furna Grüsch Jenaz Pany Seewis St. Antönien Valzeina Gästekarte Prättigau Ihre Zugangskarte für attraktive und erlebnisreiche Angebote im Prättigau Gästekarte Vorname / Name Christa Tünscher 2 Erwachsene 2 Bis 6 Jahre 1 Ab 6 Jahre Gültig vom 01.08.2021 bis 08.08.2021 Erhältlich bei Ihrem Gastgeber oder bei den Gäste-Informations stellen (siehe Seite 19) Nutzen Sie die Gelegenheit und probieren Sie etwas Neues aus! Das aktuelle Erlebnisprogramm finden Sie auf praettigau.info/gaestekarte Programmänderungen vorbehalten. Prättigau Tourismus Valzeinastrasse 6, 7214 Grüsch Tel. +41 81 325 11 11 praettigau.info [email protected] facebook.com/praettigau instagram.com/praettigau.ch youtube.com/praettigau 2 Willkommen im Prättigau Liebe Gäste In dieser Broschüre finden Sie zahlreiche Bitte beachten Sie die Anmeldefristen unvergessliche Aktivitäten und Ange- für einzelne Angebote und weisen Sie bote. Lassen Sie sich inspirieren und bei der Anmeldung auf Ihre Gäste- profitieren Sie von attraktiven Kondi- karte hin. Die Kosten sind in Schweizer tionen mit der Gästekarte Prättigau. So Franken ausgewiesen und bar vor Ort zu wird sich Ihr Ferien-Tagebuch schnell mit bezahlen. Die Versicherung ist Sache der spannenden Erlebnissen und bleibenden Teil nehmenden. Erinnerungen füllen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen Wir unterstützen Sie gerne bei der Ge- auf Ihrer persönlichen Entdeckungstour staltung eines abwechslungs reichen durch das Prättigau! Aufenthalts mit Ihrer Gästekarte. 3 Wasser Schwimmbad Pany Gültig 29. Mai – 29. August 2021 Die gepflegte und gut eingerichtete Anlage mit 33 m-Becken, Nichtschwimmerbecken Öffnungszeiten und Kinderplanschbecken liegt an herrlicher (bei guter Witterung) Panorama lage oberhalb von Pany. Mo – Fr 10 – 19 Uhr Grosszügige Liegewiese, Grillstelle, verschiedene Sa – So 9 – 19 Uhr Spiele und vieles mehr. -

Bar Food – Outro (Dessert) Soft Drinks Juice Coffee, T

BAR FOOD – PRE CHORUS (VORSPEISEN) SHOOTERS SOFT DRINKS Justin’s Caesar ‹‹Timber›› Salad 24 Born To Kill 8 Coca Cola / Coca Cola Zero 33 cl 5 Lattichsalat, Pouletbrust, Speckstreifen, Baileys, Kahlua, Stroh Rum Sinalco 33 cl 5 Caesar Dressing, gehobelter Parmesan, Croutons baby lettuce, stir-fried chicken, bacon, Stairway To Heaven 8 Elmer Citro 33 cl 5 Caesar dressing, Parmesan shavings, croutons Sambuca, Galliano, Coffe Beans Rivella Rot / Blau 33 cl 5 Jack W’s Tortillas 16 Goodbye Kiss 8 Stolinchnaya Ginger Beer 25 cl 5 Tortilla Chips, hausgemachte Guacamole Amaretto, Stolichnaya Vodka, Lime Cordial, Stroh Rum Club-Mate 33 cl 7 tortilla chips, homemade guacamole I Shot The Sheriff 8 Swiss Mountain Spring 20 cl 7 Midori Melon Liqueur, Green Chartreuse, Fresh Mint Tonic / GinGer Ale / Bitter Lemon Santana’s Rock Nachos 18 Nachos, Käse, Tomaten, Zwiebel, Jalapeno, Sauerrahm Dip Vanilla Ice 8 Red Bull 25 cl 7 nachos, cheese, tomatoes, onions, jalapeno, sour cream dip Galliano Vanilla Liqueur, Espresso, Fresh Cream San Bitter 10 cl 5 Homemade Ice Tea / Limo 50 cl 6 Water still / Sparkling a discreation 70 cl 3 BAR FOOD – LYRICS (HAUPTSPEISEN) WARM UP YOUR LIP (HOT DRINKS) Tupelo Chicken 21 Get Lucky 14 Panierte Schweizer Pouletbruststreifen, Sailor Jerry Spiced Rum, Passoa Liqueur, JUICE Steak Fries, Dijon senf-Honig Dip Passion Fruit Syrup, Lime Juice, Ginger Beer breaded chicken breast fingers, steak fries, Apple juice 25 cl 5 Dijon mustard and honey dip Smoke On The Water 14 orange juice 25 cl 5 Tatra Tea Liqueur, Stroh Rum, Ginger Monin, -

Olympic Charter 1956

THE OLYMPIC GAMES CITIUS - ALTIUS - FORTIUS 1956 INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE CAMPAGNE MON REPOS LAUSANNE (SWITZERLAND) THE OLYMPIC GAMES FUNDAMENTAL PRINCIPLES RULES AND REGULATIONS GENERAL INFORMATION CITIUS - ALTIUS - FORTIUS PIERRE DE GOUBERTIN WHO REVIVED THE OLYMPIC GAMES President International Olympic Committee 1896-1925. THE IMPORTANT THING IN THE OLYMPIC GAMES IS NOT TO WIN BUT TO TAKE PART, AS THE IMPORTANT THING IN LIFE IS NOT THE TRIUMPH BUT THE STRUGGLE. THE ESSENTIAL THING IS NOT TO HAVE CONQUERED BUT TO HAVE FOUGHT WELL. INDEX Nrs Page I. 1-8 FUNDAMENTAL PRINCIPLES 9 II. HULES AND REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE 9 Objects and Powers II 10 Membership 11 12 President and Vice-Presidents 12 13 The Executive Board 12 17 Chancellor and Secretary 14 18 Meetings 14 20 Postal Vote 15 21 Subscription and contributions 15 22 Headquarters 15 23 Supreme Authority 15 III. 24-25 NATIONAL OLYMPIC COMMITTEES 16 IV. GENERAL RULES OF THE OLYMPIC GAMES 26 Definition of an Amateur 19 27 Necessary conditions for wearing the colours of a country 19 28 Age limit 19 29 Participation of women 20 30 Program 20 31 Fine Arts 21 32 Demonstrations 21 33 Olympic Winter Games 21 34 Entries 21 35 Number of entries 22 36 Number of Officials 23 37 Technical Delegates 23 38 Officials and Jury 24 39 Final Court of Appeal 24 40 Penalties in case of Fraud 24 41 Prizes 24 42 Roll of Honour 25 43 Explanatory Brochures 25 44 International Sport Federations 25 45 Travelling Expenses 26 46 Housing 26 47 Attaches 26 48 Reserved Seats 27 49 Photographs and Films 28 50 Alteration of Rules and Official text 28 V. -

Stratospheric Ozone Measurements at Arosa (Switzerland): History and Scientific Relevance

Atmos. Chem. Phys., 18, 6567–6584, 2018 https://doi.org/10.5194/acp-18-6567-2018 © Author(s) 2018. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 4.0 License. Stratospheric ozone measurements at Arosa (Switzerland): history and scientific relevance Johannes Staehelin1, Pierre Viatte2, Rene Stübi2, Fiona Tummon1, and Thomas Peter1 1Institute for Atmospheric and Climate Science, ETHZ, Zürich, Switzerland 2Federal Office of Meteorology and Climatology MeteoSwiss, Payerne, Switzerland Correspondence: Johannes Staehelin ([email protected]) Received: 20 November 2017 – Discussion started: 29 November 2017 Revised: 15 March 2018 – Accepted: 22 March 2018 – Published: 8 May 2018 Abstract. In 1926 stratospheric ozone measurements began identifying potentially unexpected stratospheric responses to at the Light Climatic Observatory (LKO) in Arosa (Switzer- climate change, support the continued need to document land), marking the beginning of the world’s longest series stratospheric ozone changes. This is particularly valuable at of total (or column) ozone measurements. They were driven the Arosa site, due to the unique length of the observational by the recognition that atmospheric ozone is important for record. This paper presents the evolution of the ozone layer, human health, as well as by scientific curiosity about what the history of international ozone research, and discusses the was, at the time, an ill characterised atmospheric trace gas. justification for the measurements in the past, present and From around the mid-1950s to the beginning of the 1970s into future. studies of high atmosphere circulation patterns that could improve weather forecasting was justification for studying stratospheric ozone. In the mid-1970s, a paradigm shift oc- curred when it became clear that the damaging effects of 1 Introduction anthropogenic ozone-depleting substances (ODSs), such as long-lived chlorofluorocarbons, needed to be documented. -

26. Juni 2019 – Klosters Music Erstmals Mit Präsident Rolf Theiler

Mittwoch, 26. Juni 2019 118. Jahrgang, Nr. 49 LokalzeitungWidmaier Kopffeld_NEU_Layout für das Prättigau, die 1 Herrschaft 18.01.201 und den Kreis Fünf Dörfer • Erscheint Mittwoch und Samstag • Regional und volksnah!Blaser_Bestattungen_Layout • AZ CH-7220 Schiers Post 1 CH 22.02.2018 AG 0 Luzein Grüsch BLASER BESTATTUNGEN Projekt «UNESCO- Es ist so schön, ANNA BLASER 7220 Schiers Tal St. Antönien» ein Musikant Erlenweg 12 Maler- und Gipserarbeiten gestartet zu sein ... 7252 Klosters-Dorf Fassadenisolationen 4 12 Tel. 081 420 26 67 Tel. 081 328 14 44 Fax 081 328 26 69 Prättigau Klosters Music erstmals mit Präsident Rolf Theiler In einem Monat (26. Juli bis 4. August) startet die dritte Auflage von Klosters Music – erstmals unter der Leitung von Rolf Theiler. P&H hat den neuen Präsidenten in seinem weltbekannten Anwesen «Chalet Eugenia» in Klosters besucht. Der Führungswechsel von Klos- ters Music (vormals Klosters Music Festival) ging weit weniger harmo- nisch über die Bühne als die hoch- stehenden Konzerte dieses Events. Der Mitbegründer und ehemalige Präsident, Geoff Richards, erörterte in der «Klosterser Zeitung» mehr- seitig seine angebliche «Ausboo- tung» und warnte die Bevölkerung in Inseraten vor der Zusammen- arbeit mit dem neuen Führungs- gremium, zu dem nebst Rolf und Gloria Theiler auch Heinz Brand, Christian Bolt, Charles Depasse, Franziska Saager und Reinhard Winkler gehören. Doch wer und was steckt hinter diesem Affront? Verliebt in Klosters Gloria und Rolf Theiler in ihrem Anwesen Chalet Eugenia in Klosters. Fotos: M. Schnell/zVg und «Eugenia» Der Präsident der neu gegrün- Auto durch Klosters, um Häuser Bentinck, war der Deal nach zwei Prinz Charles, Lady Di, Prinz deten Stiftung «Kunst & Musik, anzuschauen. -

Davos Im Portrait

Titel_Titel 21.06.13 08:36 Seite 1 Davos im Portrait Eine Information der Gemeinde Davos Eine Information der Gemeinde Davos Davos im Portrait – Davos US2_Willkomm 21.06.13 08:38 Seite 1 Davos_2013_Willkomm 21.06.13 11:35 Seite 1 Davos im Portrait | Vorwort 1 Vorwort Davos, ein besonders lebenswerter und erlebnisreicher Ort Am 1.Januar 2013 habe ich mit viel Freude mein neues Eine Dienstleistung ist auch dieses Nachschlagewerk Amt als Davoser Landammann angetreten. Eine Auf- – geschrieben für unsere Mitbürgerinnen und Mit- gabe, die vielfältiger kaum sein könnte, wie die Bro- bür ger sowie für unsere Gäste. Ein Geschenk und schüre «Davos im Portrait» gut dokumentiert. zu gleich eine Visitenkarte der Gemeinde Davos. In den ersten Monaten stellten mir Journalisten immer «Davos im Portrait» gibt unserer Gemeinde ein Ge- wieder folgende Frage: «Welches sind die grössten sicht, zeigt Ihnen unsere Welt auf über 1500 Metern Herausforderungen für Davos?» Für meine Antwort Höhe. Wer sich darin vertieft, wird staunen, wie viel- musste ich nicht lange nachdenken: Unsere grösste fältig und überraschend die Welt hier in den Bergen Herausforderung ist es, Davos als lebenswerten Ort ist. für Einheimische zu erhalten – und ihn gleichzeitig als erlebnisreiche Destination für Gäste aus aller Welt Lassen Sie uns gemeinsam Freude haben an diesem zu positionieren. nützlichen Nachschlagewerk. Und lassen Sie uns ge- meinsam an der Zukunft von Davos arbeiten. Ein Davos ist eine Gemeinde und eine Weltmarke zu - Davos für Einheimische und Gäste – besonders le- gleich, ein Ort mit einer grossen Geschichte und einer bens wert und erlebnisreich zugleich. faszinierenden Zukunft. Dabei ist Davos nicht nur Wohnort für 13 000 Frauen, Männer, Jugendliche und Kin der, sondern zudem ein «Erleb nis mittel punkt» – eine attraktive Landschaft also, die in der Hochsaison bis zu 60 000 Gäste anlockt.