Schriftträger – Textträger Materiale Textkulturen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

AN INTRODUCTION to the CREEDS I\N INTRODUCTION to the CREEDS

AN INTRODUCTION TO THE CREEDS i\N INTRODUCTION TO THE CREEDS AND TO THE TE DEUM BY A. E. BURN, B.D. TRINITY COLLEGE, CAMBRIDGE RECTOR OF KVNNERSLEV, WELLINGTON, SALOP EXAMINING CHAPLAIN TO THE LORD BISHOP OF LICHFIELD METHUEN & CO. 36 ESSEX STREET, W.C. LONDON 1899 PREFACE --+- THE following Introduction to the Creeds· and to the Early History of the Te Deum has been designed, in the first instance, for the use of students reading for the Cambridge Theological Tripos. I have edited all the Creed-forms set for that examination, with the exception of three lengthy formularies, which belong rather to a history of doctrine than to my present subject. These are-the letter of Cyril to N estorius, the letter of Leo to Flavian, and the Definition of the Council of Chalcedon. At the same time, I hope that the book may be useful to a wider circle of readers-to clergy and candidates for Holy Orders. The subject is of supreme importance to all teachers of Church doctrine ; and the only excuse for adding to the number of books which already deal with it, is the desire to enable others to gather the first-fruits of many writers and of recent researches in England and abroad. During the past three years I have had the privilege, with the aid of the Managers of the Hort Memorial Fund at Cambridge, of visiting many libraries to collate MSS., and have endeavoured to make good use of the opportunities so kindly offered. In 1896 I visited Leiden, Cologne, Wiirzburg, Munich, S. -

Riesling Flieg 2017

RIESLING FLIEG 2017 DOMAINES SCHLUMBERGER depuis 1810 TECHNICAL INFORMATION - Alcohol : 13,36° - Residual sugar: 0,55 grs/l - Acidity: 4,85 grs/l - Appellation : AOC ALSACE HISTORY Since the Middle Ages, the Abbés Princes of the Murbach Abbey operated this terroir. The SchluMberger faMily has acquired it in the Middle of the 19th century and it was coMMercialized until the late 1960s. SITUATION The Flieg is a hillside overlooking the Guebwiller valley and located at the western end of our vineyard with south, southwest exposure. Resulting froM a unique Alsatian soil, it is composed of Latite (reddish acid volcanic rock debris). WINE-MAKING It is Made froM grapes cultivated on selected plots of Riesling. Planted by hand, the grape juice is placed in our century-old tuns to ferMent; it is then matured in tuns for 6 months and in stainless steel vats for other 6 months before bottling. TASTING Technical sheet by M. Pascal Leonetti « Best Sommelier of France 2006 » October 2019 The robe is lemon yellow with green reflections of good intensity. The disk is bright, liMpid and transparent. The wine shows youth. The nose is Marked, pleasant and open. Subtle, we perceive a doMinant of airy scents of white flowers, citrus fruits (leMon zest), floating weightless. The airing enhances these scents and reveals fine Mineral notes (naphtha) and spices (ginger). The nose is restrained, slender. It gives a delicate sensation of freshness, that will, with tiMe, assert itself. The onset in the Mouth is slender and the alcoholic base is full-bodied. The wine evolves on a MediuM with a sharp and crystalline vivacity, very saline, marked by a sparkling note. -

Côté Tourisme

Guebwiller et sa région, Côté Tourisme Tourisme actualités n°43 L’Office de Tourisme accueille Eté 2020 les visiteurs dans ses nouveaux locaux du château de la Neuenbourg depuis le 21 juillet ! L’Office de Tourisme de Guebwiller et sa Région accueille depuis mardi 21 juillet les visiteurs dans ses nouveaux locaux, au pôle culturel et touristique du Château de la Neuenbourg, situé 3 rue du 4 février à Guebwiller. L’Office de Tourisme rejoint ainsi le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine et l’Institut Européen des Arts Céramiques installés dans l’aile principale du château depuis la rentrée 2019. Avec quelques semaines de retard en raison du confinement de ce printemps, l’accueil de L’entrée du nouvel l’Office de Tourisme a pris place sous de magnifiques voûtes, dans l’aile Nord du château Office de Tourisme, dans l’aile de la Neuenbourg, dans un espace qui servit, entre autres, de cuisines à l’époque des gauche du château de la princes abbés de Murbach . Neuenbourg Ces locaux permettent de proposer de nouveaux services aux visiteurs, d’agrandir la partie boutique et de mieux mettre en valeur les produits qui y sont proposés. Deux grands écrans installés au-dessus du comptoir d’accueil principal présentent le territoire à travers la projection de belles photos et de vidéos. Une deuxième pièce d’accueil offrira, à terme, la possibilité aux visiteurs de s’installer dans un salon convivial pour planifier leurs sorties et consulter confortablement la documentation touristique. Ce nouvel espace ouvrira dès que la situation sanitaire permettra d’en profiter en tout sécurité. -

A Catalogue of Manuscripts Known to Contain Old English Dry-Point Glosses

Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2017 A catalogue of manuscripts known to contain Old English dry-point glosses Studer-Joho, Dieter Abstract: While quill and ink were the writing implements of choice in the Anglo-Saxon scriptorium, other colouring and non-colouring writing implements were in active use, too. The stylus, among them, was used on an everyday basis both for taking notes in wax tablets and for several vital steps in the creation of manuscripts. Occasionally, the stylus or perhaps even small knives were used for writing short notes that were scratched in the parchment surface without ink. One particular type of such notes encountered in manuscripts are dry-point glosses, i.e. short explanatory remarks that provide a translation or a clue for a lexical or syntactic difficulty of the Latin text. The present study provides a comprehensive overview of the known corpus of dry-point glosses in Old English by cataloguing the 34 manuscripts that are currently known to contain such glosses. A first general descriptive analysis of the corpus of Old English dry-point glosses is provided and their difficult visual appearance is discussed with respect to the theoretical and practical implications for their future study. Posted at the Zurich Open Repository and Archive, University of Zurich ZORA URL: https://doi.org/10.5167/uzh-143088 Monograph Published Version Originally published at: Studer-Joho, Dieter (2017). A catalogue of manuscripts known to contain Old English dry-point glosses. Tübingen: Narr Francke Attempto. -

FR Alsace SG C.Pub

Self-Self -guidedguided France Self --guided Bike tour Vineyards of Alsace Tour description French Flair --- German influence Alsace is in Eastern France on the Rhine River border with Germany. It is unquestionably Day 1 spectacularly beautiful. A very special combination of history, culture, scenery, and espe- Arrive Strasbourg cially the food and wine makes it one of the most delightful places to visit in all of Europe. Day 2 35 or The warm and sunny climate in Alsace makes this destination perfect for an active holi- To Sélestat 55 kms day. A visit to this region is a journey back in time where you can discover ruined castles, Day 3 38 or taste wines from centuries-old vineyards, and savour traditional fine foods. Explore goth- To Colmar 68 kms ic churches and friendly villages snuggled in the heart of lush green valleys. Alsace has a unique French-German heritage that is evident in every part of life. A highlight of this trip Day 4 65 kms is the beautiful town of Colmar, with its medieval architecture, sculptured gables and To Mulhouse/Ottmarsheim fairytale houses. Day 5 35 kms On the borders of the Latin and Germanic civilisations, Alsace, a region very proud of its To Guebwiller identity, offers astonishing cultural wealth. A great winemaking region, its white wines Day 6 48 kms are delicious accompanied with one of the numerous local specialities. A delight for the To Riquewihr taste buds in the evening in the charming hotels which we shall reserve for you. A delight for the cyclist who will discover, as you travel along scenic bike trails, the villages be- Day 7 50 kms decked with flowers along the wine route which is overlooked by imposing medieval cas- To Obernai tles. -

Historic Organs of SWITZERLAND

Historic Organs of SWITZERLAND May 12-25, 2014 with J. Michael Barone www.americanpublicmedia.org www.pipedreams.org National broadcasts of Pipedreams are made possible through the generosity of Mr. and Mrs. Wesley C. Dudley, by a grant from the MAHADH Fund of HRK Foundation, by the contributions of listeners to American Public Media stations, and through the support of the Associated Pipe Organ Builders of America, APOBA, representing designers and creators of !ne instruments heard throughout the country and abroad, with information on the Web at www.apoba.com, and toll-free at 800-473-5270. See and hear Pipedreams on the Internet 24-7 at www.pipedreams.org. A complete booklet pdf with the tour itinerary can be accessed online at www.pipedreams.org/tour Table of Contents Welcome Letter Page 2 Historical Background - Organs Page 3-6 Alphabetical List of Organ Builders Page 7-10 Historical Background - Organists Page 11-13 Organ Observations: Some Useful Terms Page 14-16 Discography Page 17-19 Bios of Hosts and Organists Page 20-23 Tour Itinerary Page 24-27 Organ Sites Page 28-128 Rooming List Page 129 Traveler Bios Page 130-133 Hotel List Page 134 Map Inside Back Cover !anks to the following people for their valuable assistance in creating this tour: Els Biesemans in Zurich Valerie Bartl, Janelle Ekstrom, Cynthia Jorgenson, Janet Tollund, and Tom Witt of Accolades International Tours for the Arts in Minneapolis. In addition to site speci"c websites, we gratefully acknowledge the following sources for this booklet: Orgelverzeichnis Schweiz by Peter Fasler: www.orgelverzeichnis.ch Orgues et Vitraux by Charles-André Schleppy: www.orgues-et-vitraux.ch PAGE 22 HISTORICALORGANTOUR OBSERVATIONS DISCOGRAPHYBACKGROUNDWELCOME ITINERARYHOSTS Welcome Letter from Michael.. -

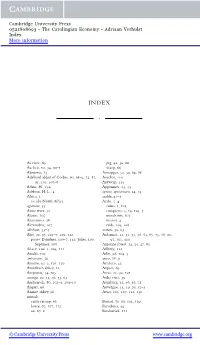

The Carolingian Economy - Adriaan Verhulst Index More Information

Cambridge University Press 0521808693 - The Carolingian Economy - Adriaan Verhulst Index More information INDEX . Aa river, 69 pig, 42, 50, 66 Aachen, 12, 34, 90–1 sheep, 66 Abruzzes, 13 Annappes, 32, 39, 64, 78 Adalhard abbot of Corbie, 60, 68–9, 75, 87, Anschar, 110 93, 101, 107–8 Antwerp, 134 Adam, H., 130 Appenines, 13, 35 Adelson, H. L., 4 aprisio, aprisionarii, 14, 53 Africa, 3 arable, 41–3 see also North Africa Arabs, 2–4 agrarium, 53 coins, 3, 105 Aisne river, 32 conquests, 3, 14, 103–5 Alcuin, 107 merchants, 105 Alemannia, 26 money, 4 Alexandria, 107 raids, 104, 108 allodium, 53–4 aratura, 50, 63 Alps, 92, 95, 104–7, 109, 112 Ardennes, 12, 34, 55, 58, 63, 65, 73, 76, 90, passes: Bundner,¨ 106–7, 112; Julier, 106; 97, 101, 110 Septimer, 106 Argonne forest, 34, 35, 47, 83 Alsace, 100–1, 109, 111 Arlberg, 112 Amalfi, 106 Arles, 98, 104–5 ambascatio, 50 arms, 78–9 Amiens, 92–3, 101, 130 Arnhem, 55 Amorbach abbey, 12 Arques, 69 Ampurias, 54, 105 Arras, 22, 90, 101 ancinga, 20, 43, 46, 55, 63 Aube river, 50 Andernach, 80, 102–3, 109–10 Augsburg, 42, 46, 56, 73 Angers, 98 Auvergne, 13, 19, 20, 52–3 Aniane abbey, 98 Avars, 105, 107, 112, 130 animals cattle raising, 66 Badorf, 79–80, 103, 109 horse, 67, 107, 112 Barcelona, 54 ox, 67–8 Bardowiek, 111 © Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 0521808693 - The Carolingian Economy - Adriaan Verhulst Index More information 152 Index Barisis, 82–3 carropera, 50 Bas-Languedoc, 19 carruca, 67 Bastogne, 90, 97 casata, 44 Bavaria, 32, 35, 42–3, 55–6, 82, 99, 105, castellum, -

Download Trip Itinerary

Self-Self -guidedguided France Self --guided Bike tour Vineyards of Alsace French Flair --- German Influence Tour description Alsace is in Eastern France on the Rhine River border with Germany. It is unquestionably Day 1 spectacularly beautiful. A very special combination of history, culture, scenery, and espe- Arrive Strasbourg cially the food and wine makes it one of the most delightful places to visit in all of Eu- rope. Day 2 25/35/ To Sélestat 55 km The warm and sunny climate in Alsace makes this destination perfect for an active holi- Day 3 50/55/ day. A visit to this region is a journey back in time where you can discover ruined castles, To Colmar 68 km taste wines from centuries-old vineyards, and savour traditional fine foods. Explore gothic churches and friendly villages snuggled in the heart of lush green valleys. Alsace Day 4 65 km has a unique French-German heritage that is evident in every part of life. A highlight of To Mulhouse/Ottmarsheim this trip is the beautiful town of Colmar, with its medieval architecture, sculptured gables and fairytale houses. Day 5 35 km To Guebwiller On the borders of the Latin and Germanic civilisations, Alsace, a region very proud of its Day 6 48 km identity, offers astonishing cultural wealth. A great winemaking region, its white wines To Riquewihr are delicious accompanied with one of the numerous local specialities. A delight for the taste buds in the evening in the charming hotels which we shall reserve for you. A delight Day 7 50 km for the cyclist who will discover, as you travel along scenic bike trails, the villages be- To Obernai decked with flowers along the wine route which is overlooked by imposing medieval castles. -

FIRST and Formost November, 2018

FIRST and ForMOST First Presbyterian Church of Annandale November 2018 FROM YOUR PASTOR “Maintain constant love for one another, for love covers a multitude of sins. Be hospitable to one another without complaining. Like good stewards of the manifold grace of God, serve one another with whatever gift each of you has received. (1 Peter 4: 8-10, NRSV) ***************** Generosity is contagious. It often comes from a sense of gratitude. At this time of the year we gather with family and friends around tables heavy-laden with delicious food. We pray to God that we will be more generous, more loving, and more thankful. As Christians, we believe that all that we have, all that we are, comes from God who is gracious and just. We believe that God loves each and every one of us beyond all measure, indeed that the “love of Christ surpasses all the capacity of human intellect.” (Eph. 3: 19). This is why each and every Sunday you hear in worship a prayer that begins with these words, “Gracious God we give you thanks…” This prayer is part of the worshipful act of offering back to God the first fruits with which God has so bountifully blessed us. We pray this just as scripture continuously calls us to recall that all of our gifts come from God. In 1 Peter 4 we read that, “love each other like your lives depended on it… Be quick to give a meal to the hungry, a bed to the homeless—cheerfully. Be generous with the different things God gave you, passing them around so all get in on it…” (MSG) Page 2 FIRST and ForMOST November 2018 I am so thankful to God for all of you, and Genny and I love you all so very much. -

Download Quaternionen, Pdf, 658 KB

The Four of each Estate - Quaternionen der Reichsverfassung A short survey of the literature and pictorial presentations by Steen Clemmensen Introduction 2 The Quaternionen 2 Types of sources 4 Some sources compared 5 The families named as quaternionen 9 Bibliography 31 Index armorum 34 Index nominorum 36 © 2012 Steen Clemmensen , Farum, Denmark, www.armorial.dk Four of each Estate - Quaternionen der Reichsverfassung Introduction The concept of the Quaternionen der Reichsverfassung (the Foursomes of the constitution of the Empire), also known as Viergruppen von Reichsständen (Four of each Estate), die Vier Säulen von das Reich (Four Pillars of the Empire), is a unique german phenomenon. Several sets of 4 names of families, town or territories were accorded a special place as representatives of the people, seen not only as the generally accepted trinity of clergy, nobility and commoners, but as a finely stratified society placed as a counterweight to the prevailing 'monopoly' of the seven electors in deciding who should be emperor (and how he ought to rule) – in time moving on to infer a certain special quality on the members – at least on some of these. The Quaternionen The earliest evidence of this mythology is the statues on the front of the Frankfurter Römer or Rathaus, added in 1414, and this was probably related to a visit by the then recently elected head- of-state Sigismund of the maison de Luxembourg (r.1411-1437). The imagery of the Quaternionen of the Holy Roman Empire of the German Nation (HRR) became widespread during the 15th to 17th centuries, and might be found in literature, as mural decorations as well as on drinking glasses. -

Etat Des Lieux Du Bassin Versant

Etat des lieux du bassin versant Service Aménagement des Rivières 100 Avenue d’Alsace BP 20351 – 68006 COLMAR Version du 13 décembre 2013 Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Lauch Préambule Le présent document, intitulé « Etat des lieux » sur le bassin versant de la Lauch, est issu d’une part de données fournies par le Conseil Général du Haut-Rhin, et d’autre part des données issues de la concertation des acteurs locaux et des différents partenaires de la CLE. Ce document a été validé par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE de la Lauch le JJ/MM/AAAA. La rédaction de l’état des lieux a été élaborée par le Service Aménagement des Rivières du Département du Haut-Rhin et son animateur SAGE à la suite de X réunions des différentes commissions thématiques, X réunions du bureau de la CLE et X réunions de la CLE. Cette mission bénéficie du soutien de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et Conseil Général du Haut- Rhin, à hauteur respective de 80 % et 20 %. Ce document constitue la première étape de l’élaboration du SAGE de la Lauch. Il est accompagné d’un atlas cartographique et une note méthodologique. C’est une véritable carte d’identité du périmètre du SAGE. L’état des lieux s’organise autour des grandes thématiques (conformément à l’art. R212-36 du Code de l’Environnement) : 1. La présentation générale du SAGE 2. L’analyse du milieu aquatique existant 3. Un exposé des différents usages des ressources en eau 4. -

Le Vignoble De Buhl the Vineyard of Buhl Der Weinberg Von Buhl

Revue d’Alsace 137 | 2011 Boissons en Alsace de l'Antiquité à nos jours Le vignoble de Buhl The vineyard of Buhl Der Weinberg von Buhl Christian Chéray Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/alsace/1120 DOI : 10.4000/alsace.1120 ISSN : 2260-2941 Éditeur Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace Édition imprimée Date de publication : 1 septembre 2011 Pagination : 81-96 ISSN : 0181-0448 Référence électronique Christian Chéray, « Le vignoble de Buhl », Revue d’Alsace [En ligne], 137 | 2011, mis en ligne le 01 septembre 2014, consulté le 21 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/alsace/1120 ; DOI : 10.4000/alsace.1120 Tous droits réservés Association « Amis du Retable » Le vignoble de Buhl Les origines Dès 1932, Luzian Ehret livre 1 un tableau très complet du vignoble de la vallée du Florival qui comprend celui de Buhl. L’image traditionnellement véhiculée montre un vignoble alsacien recouvrant les collines sous- vosgiennes. Or, le Sundgau, la plaine et les vallées ont aussi vu pousser la vigne : le val de Villé, jusqu’à Breitenbach, la vallée de la Fecht (le vignoble de Wihr-au-Val est toujours présent), Buhl dans la vallée de la Lauch. La particularité du vignoble de Buhl est d’avoir connu un développement important jusqu’au XIXe siècle, puis une quasi disparition à la in du XXe siècle avant de renaître récemment. Selon Pline l’ancien en l’an 70 après Jésus-Christ, la culture de la vigne était déjà en usage dans les tribus celtes des Séquanes et des Rauraques. Quelques mots latins issus de la culture de la vigne rappellent cette période.