Architecture / Politique

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

CTBUH Journal

About the Council The Council on Tall Buildings and Urban Habitat, based at the Illinois Institute of CTBUH Journal Technology in Chicago, is an international International Journal on Tall Buildings and Urban Habitat not-for-profi t organization supported by architecture, engineering, planning, development, and construction professionals. Founded in 1969, the Council’s mission is to disseminate multi-disciplinary information on Tall buildings: design, construction, and operation | 2013 Issue III tall buildings and sustainable urban environments, to maximize the international interaction of professionals involved in creating the built environment, and to make the latest Case Study: The Bow, Calgary knowledge available to professionals in a useful form. Debating Tall: Do Trees Belong on Skyscrapers? The CTBUH disseminates its fi ndings, and Imagining the Tall Building of the Future facilitates business exchange, through: the publication of books, monographs, The Use of Stainless Steel in Second-Skin Façades proceedings, and reports; the organization of world congresses, international, regional, and Politics, History, and Height in Warsaw specialty conferences and workshops; the maintaining of an extensive website and tall Using CFD to Optimize Tall Buildings building databases of built, under construction, and proposed buildings; the distribution of a Tall Building in Numbers: Vanity Height monthly international tall building e-newsletter; the maintaining of an Talking Tall: Tall Timber Building international resource center; the bestowing of annual awards for design and construction Special Report: CTBUH 2013 London Conference excellence and individual lifetime achievement; the management of special task forces/ working groups; the hosting of technical forums; and the publication of the CTBUH Journal, a professional journal containing refereed papers written by researchers, scholars, and practicing professionals. -

La Gazette De La Défense

Mercredi 6 mars 2019 - N°23 lagazette-ladefense.fr NANTERRE Deux pédophiles condamnés La Gazette à 15 et 22 ans de prison Hebdomadaire gratuit d’informations locales de la Défense Faits divers P10 Supermétro : la gare des ACTU P9 4 Temps sera-t-elle déplacée ? DOSSIER P2 La mise en service de la ligne 15 Ouest du Grand Paris express était attendue pour 2030, mais il faudrait 17 ans pour construire NANTERRE une gare sous les Green home : 4 Temps. Il est envisagé de la les immeubles déplacer. écolos loin de leurs promesses COURBEVOIE Chantiers de nuit à la passerelle 4 COURBEVOIE Toshiba emménage dans la tour Eqho 4 HAUTS-DE-SEINE Un mois pour apprendre les gestes qui sauvent 8 FAITS DIVERS Un enfant de 4 ans s’étouffe avec une brioche 10 ACTU P4 ACTU P6 ACTU P7 ACTU P8 SPORTS LA DEFENSE LA DEFENSE NANTERRE LA DEFENSE Victoire écrasante La vie douce Les food trucks Première d’un L’incubateur pour le Racing 12 et studieuse repartent pour salon dédié de start-up CULTURE des étudiants une quatrième aux jeux vidéo financières Cinquième édition logeant au quartier saison indépendants désormais du Printemps des artistes 14 d’affaires complet 02 dossier Supermétro : la gare des 4 Temps sera-t-elle déplacée ? La mise en service de la ligne 15 Ouest du Grand HAUTS-DE-SEINE Paris express était attendue pour 2030. Mais il faudrait 17 ans pour construire la gare prévue sous le centre commercial des 4 Temps, révèle le Canard Enchaîné. La Société du Grand Paris propose de la déplacer pour pouvoir tenir les délais. -

Taux De Vacance En Baisse Et Développement De L'investissement International : Paris La Défense Confirme Son Attractivité

COMMUNIQUE DE PRESSE 07 mars 2019 Taux de vacance en baisse et développement de l’investissement international : Paris La Défense confirme son attractivité. Paris La Défense, quartier d’affaires européen de référence, conserve son leadership et continue de séduire entreprises et investisseurs internationaux. Sa métamorphose progressive en véritable quartier de vie et l’arrivée prochaine de nouveaux objets immobiliers emblématiques ont dynamisé l’attractivité du territoire. Un taux de vacance à un niveau historiquement bas Avec un taux de vacance à 4,3 % (source CBRE), Paris La Défense affiche son optimisme. Alors que l’offre immédiate disponible diminue dans le quartier d’affaires, signe de l’attractivité croissante de Paris La Défense, la livraison des prochaines tours (Trinity, Alto, Landscape…) est grandement attendue. Elle va proposer une offre de très haut niveau répondant aux exigences des utilisateurs internationaux. 2 Près de 140 000 m seront ainsi mis sur le En 2018 : marché d’ici moins d’un an. Ils s’ajouteront 2 aux 145 000 m2 immédiatement disponibles . 132 300 m de demande placée . 2,5 milliards € investis aujourd’hui. 3 livraisons emblématiques d’ici à 2020 « Les prochaines livraisons de 2019 et 2020 actuellement disponibles à la viendront proposer de nouvelles grandes commercialisation : surfaces neuves à La Défense, offre très recherchée sur le marché francilien. Les tours . TRINITY > 49 000 m2 . 2 telles qu’Alto ou Trinity répondent à la ALTO > 51 000 m . LANDSCAPE (restructuration) > 69 600 m2 demande croissante d’un immobilier neuf de . ORIGINE > 16 000 m2 disponibles sur 67 000 m2 haute qualité dans le Grand Paris. -

Developing Skyscraper Districts: La Défense

ctbuh.org/papers Title: Developing Skyscraper Districts: La Défense Author: Maria Scicolone, Architect, EPADESA Subject: Urban Design Keywords: Adaptability Urban Planning Publication Date: 2012 Original Publication: CTBUH Journal, 2012 Issue I Paper Type: 1. Book chapter/Part chapter 2. Journal paper 3. Conference proceeding 4. Unpublished conference paper 5. Magazine article 6. Unpublished © Council on Tall Buildings and Urban Habitat / Maria Scicolone Developing Skyscraper Districts: La Défense “The development of La Défense is based on infrastructural principles which are considered to have contributed significantly to shaping its singularity and its remarkable image.” Maria Scicolone Given their historic context, European city centers are often not considered to be suitable Author locations for the development of modern tall buildings. Therefore, a number of cities chose to Maria Scicolone, Architect develop a purpose-built business district away from the city center, and often close to nodes Management of the Urban Strategy L’Etablissement public d’aménagement de La Défense of infrastructure. La Défense, located in the west of the Paris Metropolitan Region, is the Seine Arche (EPADESA) largest of these business districts in Europe. Initiated in 1958, La Défense has witnessed over Tour Opus 12 Esplanade Sud-Quartier Villon fifty years of development. This paper discusses the origins of the development; the forces 77 esplanade du Général de Gaulle which have influenced it; how development has been managed; and what the vision is for 92914 Paris La Défense Cedex France future development. t: +33 1 4145 5886 f: +33 1 4145 5900 La Défense housing. 180,000 people are employed in the e: [email protected] area, and 20,000 people live in it. -

La Défense – Plán Obnovy Ako Pokus O Znovuzískanie Primátu (II.)

La Défense – plán obnovy ako pokus o znovuzískanie primátu (II.) Author: SF / Juraj Pokorný | Published: 09.09.2008 Mrakodrapy v La Défense fungujú od svojho vzniku ako prevažne administratívne sídla bánk či veľkých nadnárodných spoločností, napríklad IBM, Elf alebo Esso. Medzi jej „nestorov“ presahujúcich výšku 100 metrov možno zaradiť AXA (1974, predtým združenie parížskych poisťovní UAP) alebo La Grande Arche (1989) – nápad dánskeho architekta Johana Otto von Spreckelsen v tvare šesťhranu s výškou 110 metrov a váhou 300 000 ton. Nechýba tu ani obchodné centrum Les Quatre-Temps (1981) odrážajúce architektonický a životný štýl konca 20. storočia alebo hotel zo siete Hilton Paris. Nová generácia superveží Impozantná štvrť, ktorá dostala svoj názov podľa sochy symbolizujúcej obranu Paríža pred pruským obliehaním (1870), sa má zmeniť na nepoznanie. Realizácia plánu obnovy z roku 2006 obohatí priestor západnej časti Île-de-France o približne 15 nových veží, pričom niektoré z nich nadobudnú priam futuristicky bizarné tvary. Najstarším a časom poznačeným budovám zároveň umožní pomocou operácie demolácia-rekonštrukcia zvýšiť kapacitu kancelárskych plôch. Medzinárodný architektonický konkurz na postavenie vzorovej – pilotnej veže má priviesť na svet dielo charakteristické v prvom rade architektonickou odvahou a inovatívnym konceptom, nie však nevyhnutne výškou. Prvá z generácie superveží, ktorá využije všetky techniky trvalého rozvoja, sa musí stať symbolom obnovy, čiže ďalšej etapy vývoja La Défense práve tak, ako svojho času CNIT alebo La Grande Arche. Tohtoročné vypísanie medzinárodného tendra na výstavbu veže Tour Signal znamená jeden z prvých krokov k naplneniu tohto zámeru. Kandidáti sa najprv popasovali so zadaním, aby mrakodrap reflektoval inovatívny smer strategickej štúdie a do strnulého jazyka štvrte poplatného dobe, v ktorej vznikol, vniesol nové avantgardné prvky. -

CTBUH Journal

About the Council The Council on Tall Buildings and Urban Habitat, based at the Illinois Institute of CTBUH Journal Technology in Chicago, is an international International Journal on Tall Buildings and Urban Habitat not-for-profi t organization supported by architecture, engineering, planning, development, and construction professionals. Founded in 1969, the Council’s mission is to disseminate multi-disciplinary information on Tall buildings: design, construction, and operation | 2013 Issue III tall buildings and sustainable urban environments, to maximize the international interaction of professionals involved in creating the built environment, and to make the latest Case Study: The Bow, Calgary knowledge available to professionals in a useful form. Debating Tall: Do Trees Belong on Skyscrapers? The CTBUH disseminates its fi ndings, and Imagining the Tall Building of the Future facilitates business exchange, through: the publication of books, monographs, The Use of Stainless Steel in Second-Skin Façades proceedings, and reports; the organization of world congresses, international, regional, and Politics, History, and Height in Warsaw specialty conferences and workshops; the maintaining of an extensive website and tall Using CFD to Optimize Tall Buildings building databases of built, under construction, and proposed buildings; the distribution of a Tall Building in Numbers: Vanity Height monthly international tall building e-newsletter; the maintaining of an Talking Tall: Tall Timber Building international resource center; the bestowing of annual awards for design and construction Special Report: CTBUH 2013 London Conference excellence and individual lifetime achievement; the management of special task forces/ working groups; the hosting of technical forums; and the publication of the CTBUH Journal, a professional journal containing refereed papers written by researchers, scholars, and practicing professionals. -

Bureaux 9211

BUREAUX / HAUTS-DE-SEINE / LA DEFENSE COMMERCIALISATIONS (M2 UTILES) LA DEFENSE 350 000 315 000 280 000 245 000 210 000 175 000 140 000 105 000 70 000 35 000 0 7 7 8 8 9 9 0 0 Principaux indicateurs 0 0 0 0 0 0 1 1 S 20 S 20 S 20 S 20 S 20 S 20 S 20 S 20 1 2 1 2 1 2 1 2 1ère main 2nde main de déc 09 à Evol / déc 08 à déc Commercialisations déc 10 09 1ère main(1) 47 800 + 26% 2nde main 73 400 + 37% Total 121 200 + 33% Source : Observatoire Immobilier d'Entreprise du GRECAM Les surfaces sont en m2 utiles / NS (Non Significatif) et ND (Non Déterminé) Evol / fin OFFRE DISPONIBLE (M2 UTILES) Offre Disponible déc 10 350 000 10% déc 09 315 000 9% en chantier 80 300 - 23% 280 000 8% livrée (stock vacant) 240 500 + 54% 245 000 7% (1) 210 000 6% 1ère main 75 200 + 272% 175 000 5% 2nde main 165 300 + 21% 140 000 4% Total 320 800 + 23% 105 000 3% 70 000 2% Source : Observatoire Immobilier d'Entreprise du GRECAM Les surfaces sont en m2 utiles / NS (Non Significatif) et ND (Non Déterminé) 35 000 1% 0 0% 7 7 8 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Parc total NC S 20 S 20 S 20 S 20 S 20 S 20 S 20 S 20 1 2 1 2 1 2 1 2 Chantier 1ère main Source : ORIE, au 31/12/2008 2nde main Taux de vacance Parc marchand(2) de bureaux 2 629 800 Taux de vacance 9,1% dans le parc marchand LOYER (€/M2/AN HC, HT, HD) Source : Observatoire Immobilier d'Entreprise du GRECAM, au 31/03/2011 700 Loyers moyens (affichés) / déc 10 Evol/ déc 09 650 1ère main(1) 526 € - 8% 600 2nde main 431 € + 0,5% 550 Source : Observatoire Immobilier d'Entreprise du GRECAM 500 Les loyers (affichés) sont en -

Tall Buildings

01/14 февраль/март атриумы в небоскребах Atria in Skyscrapers Ловушка дЛя ветра Wind Catcher короЛевский парк Park Royal ЧисЛенное модеЛирование нагрузок Loads Numerical ngs i Simulation ld i я» Tall bu я» Tall и Tall Buildings журнал высотных технологий 1/141/14 «Высотные здан ООО «ТРАКТЕЛЬ Руссиа» г. Москва, ул. Петровка, 27 Моб.: +7 915 00 222 45 Тел./Факс: +7 495 989 5135 [email protected] www.ТРАКТЕЛЬ.рф Предприятие группы компаний Tractel TRACTEL Secalt™ S.A. – TRACTEL® Group – мировой движущая сила в TRACTEL® Group. лидер по подвесным системам Уже более 50 лет здесь занимаются доступа благодаря собственной поиском нестандартных решений компании TRACTEL Secalt™ S.A., для подвесных систем как для расположенной в Люксембурге, имеет временного, так и для постоянного большой опыт в области доступа. перемещения и подъёма грузов, подвесных платформ и средств индивидуальной защиты от падения. международный обзор Журнал INTERNATIONAL«Высотные здания» OVERVIEW Tall buildings На обложке: отель PARKROYAL, построен по проекту архбюро WOHA On the cover: Hotel PARKROYAL, designed by WOHA Учредитель ООО «Скайлайн медиа» при участии ЗАО «Горпроект» Редакционная коллегия: Сергей Лахман Надежда Буркова Юрий Софронов Петр Крюков Татьяна Печеная Святослав Доценко Елена Зайцева Александр Борисов Содержание Главный редактор Татьяна Никулина contents Редактор Елена Домненко Коротко / In brief Исполнительный директор 8 События и факты Cтиль / Style Сергей Шелешнев 76 Бриллиант Алмазного квартала Events and Facts Редактор-переводчик Gem of the Diamond District -

Exposition Et Ouvrages Créés Par Le Pavillon De L'arsenal Mai 2009

COMMISSAIRES SCIENTIFIQUES INVITÉS INGRID TAILLANDIER ET OLIVIER NAMIAS AVEC JEAN-FRANÇOIS POUSSE ARCHITECTE SCÉNOGRAPHE INVITÉE MANUELLE GAUTRAND ARCHITECTURE exposition et ouvrages créés par LE PAVILLON de l’ARSENAL Mai 2009 SOMMAIRE COMMUNIQUÉ DE PRESSE 1 AVANT-PROPOS 2 par Anne HIDALGO Première Adjointe au Maire de Paris chargée de l’Urbanisme et de l’Architecture l’INVENTION DE LA tour EUROPÉENNE INTRODUCTION 3 par Ingrid TAILLANDIER, architecte, enseignante, Olivier NAMIAS, architecte, journaliste Commissaires scientifiques invités CHRONOLOGIE CRITIQUE 5 par Jean-François POUSSE, journaliste SKYLINE EUROPÉEN 9 Bruxelles, Copenhague, Francfort, Londres, Madrid, Milan, Paris, Rotterdam, Vienne SCÉNOGRAPHIE DE L’EXPOSITION 11 par Manuelle GAUTRAND, architecte AUTOUR DE L’EXPOSITION 12 Conférences, débat TV, visites hors-les-murs, visites guidées de l’exposition, vidéos en ligne LE LIVRE 14 ILLustrations presse disponiBLES 16 CONCEPTEURS INVITÉS 18 Commissaires scientifiques invités Ingrid TAILLANDIER, architecte, enseignante, Olivier NAMIAS, architecte, journaliste Jean-François POUSSE, journaliste Architecte scénographe invitée 19 Manuelle GAUTRAND Architecture GÉNÉRIQUE / REMERCIEMENTS 20 l’inVENTION DE LA TOUR EUROPÉENNE EXPOSITION ET OUVRAGES CRÉÉS PAR LE PAVILLON DE l’arsENAL COMMUNIQUÉ DE PRESSE La « tour européenne », née au début du XXe siècle dans la suite des gratte-ciel américains, a, pour trouver sa place dans la ville européenne, développé plusieurs singularités que cette exposition et l’ouvrage qui l’accompagne, analysent, racontent et décrivent. L’exposition retrace au travers de plus de 150 réalisations et projets emblématiques l’histoire de la tour européenne, analyse et détaille ses qualités et spécificités urbaines, spatiales, techniques et nous invite à découvrir comment 9 métropoles européennes abordent cette question dans l’actualité et l’avenir de leurs paysages. -

Un Printemps Pas Comme Les Autres

Paris La Défense en grand Printemps / Été 2020 Un printemps pas comme les autres p. 02 Un printemps pas comme les autres Tandis que Paris La Défense continuait d’assurer la bonne gestion du quartier pendant la crise sanitaire, associations, habitants et entreprises se sont mobilisés pour aider les plus fragiles. 02 06 PRÈS DE CHEZ VOUS L’actu dans votre quartier 07 18 À SUIVRE Restructuration immobilière, transformation des espaces publics : Paris La Défense se réinvente ! CRISE SANITAIRE 09 10 UN PRINTEMPS 02 pas comme les autres Un parvis désert, des chantiers à l’arrêt, des tours quasiment vides… chacun d’entre nous gardera LE POSTER longtemps en tête ces images marquantes de À vos crayons ! Paris La Défense au temps du confinement. La crise 11 12 sanitaire a été et reste douloureuse pour bon nombre d’entre nous, que nous soyons soignants, commerçants, restaurateurs, habitants ou salariés du quartier. Certains d’entre nous ont peut-être même dû affronter la maladie. Paris La Défense a été contraint de renoncer à certaines animations estivales, comme Garden Parvis. Pourtant, depuis plusieurs semaines, la vie renaît. Les salariés regagnent peu à peu leurs tours, les chantiers ont redémarré, les commerces ouvrent à nouveau. Et cette reprise tout FOODING en douceur doit beaucoup à celles et ceux qui, pendant Nos bonnes adresses la crise, ont continué à faire fonctionner le quartier pour savourer l’été d’affaires et préparé la reprise d’activité. 19 20 TENDANCE Les Food Trucks 2020 Paris La Défense, juin 2020 Cœur Défense, Tour B, 110 Esplanade du Général-de-Gaulle 92932 Paris La Défense Cedex. -

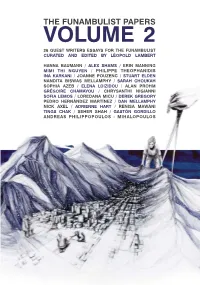

Chamayou's Manhunts

THE FUNAMBULIST PAPERS VOLUME 2 26 GUEST WRITERS ESSAYS FOR THE FUNAMBULIST CURATED AND EDITED BY LÉOPOLD LAMBERT HANNA BAUMANN / ALEX SHAMS / ERIN MANNING MIMI THI NGUYEN / PHILIPPE THEOPHANIDIS INA KARKANI / JOANNE POUZENC / STUART ELDEN NANDITA BISWAS MELLAMPHY / SARAH CHOUKAH SOPHIA AZEB / ELENA LOIZIDOU / ALAN PROHM GRÉGOIRE CHAMAYOU / CHRYSANTHI NIGIANNI SOFIA LEMOS / LOREDANA MICU / DEREK GREGORY PEDRO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ / DAN MELLAMPHY NICK AXEL / ADRIENNE HART / RENISA MAWANI TINGS CHAK / SEHER SHAH / GASTÓN GORDILLO ANDREAS PHILIPPOPOULOS - MIHALOPOULOS THE FUNAMBULIST PAPERS: VOLUME 02 © Léopold Lambert, 2015. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ This work is Open Access, which means that you are free to copy, distribute, display, and perform the work as long as you clearly attribute the work to the authors, that you do not use this work for commercial gain in any form whatsoever, and that you in no way alter, transform, or build upon the work outside of its normal use in academic scholarship without express permission of the author and the publisher of this volume. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. First published in 2015 by The Funambulist + CTM Documents Initiative an imprint of punctum books Brooklyn, New York http://punctumbooks.com ISBN-13: 978-0692423240 ISBN-10: 0692423249 Cover artwork specifically created by Loredana Micu (2015). Cover design by the editor (2015). This book is the product of many people’s work: a very grate- ful thank you to Eileen Joy, Anna Klosowska, Ed Keller, Hiroko Nakatani, Loredana Micu, Mimi Thi Nguyen, Philippe Theophani- dis, Hanna Baumann, Sophia Azeb, Derek Gregory, Stuart Elden, Gastón Gordillo, Pedro Hernández Martínez, Tings Chak, Alex Shams, Sofia Lemos, Grégoire Chamayou, Renisa Mawani, Nick Axel, Sarah Choukah, Alan Prohm, Erin Manning, Adrienne Hart, Joanne Pouzenc, Elena Loizidou, Chrysanthi Nigianni, Ina Kar- kani, Andreas Philippopoulos-Mihalopoulos, Dan Mellamphy, and Nandita Biswas Mellamphy. -

Ile De La Jatte a La Defense

G GGOËLE RRANDO R - La commission Calendrier et Parcours vous propose une nouvelle balade Parisienne: ILE DE LA JATTE A LA DEFENSE Dates: Mardi 17 et Jeudi 19Mars 2020 Rendez-Vous: 9h00 en gare de Mitry-Claye, avec les billets A/R Paris intra-muros Retour prévu vers 17h00-17h30 à Mitry-Claye Repas du midi: Pique nique sortie du sac Pas d’inscription préalable Le rendez-vous à Paris: vers 10h45 au Métro Pont de Levallois sortie rue A. France Objet de la balade: A partir du Pont de Levallois passage sur les quais de l’Ile de la Jatte, Courbevois, Parvis de la Défense, Tours diverses, CNIT, Neuilly retours Ile de la Jatte. Retour Métro Pont de Levallois pour retourner à Mitry vers 17h, 17h30. Nous vous conseillons de prévoir de bonnes chaussures et de bien vous couvrir NB. IL sera toujours possible de réduire le parcours en cours de chemin. 1/26 François KUNTZ 06 26 93 45 42 Christian ZANDROWICZ 06 13 30 71 05 2/26 François KUNTZ 06 26 93 45 42 Christian ZANDROWICZ 06 13 30 71 05 3/26 François KUNTZ 06 26 93 45 42 Christian ZANDROWICZ 06 13 30 71 05 4/26 François KUNTZ 06 26 93 45 42 Christian ZANDROWICZ 06 13 30 71 05 ILE DE LA JATTE – PARIS LA DEFENSE 9H-Départ de Gare de Mitry Mory –Descendre à Gare du Nord - Prendre le Métro à La Chapelle, Ligne 2 Changer à Villiers Prendre la ligne 3. Descendre au Pont de Levallois. Rue A France côté paire Café au 126 rue Anatole France ou Tabac au 96 Prendre ensuite le pont de Levallois, vue sur les tours de la Défense Prendre à Gauche sur l’Ile en passant par les quais.