Tanaman Lada Di Langkat Abad Xix Sampai Xx

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Strategi Pengembangan Wilayah Dalam Kaitannya Dengan Disparitas Pembangunan Antar Kecamatan Di Kabupaten Langkat

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM KAITANNYA DENGAN DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN LANGKAT TESIS Oleh ROULI MARIA MANALU 127003018/PWD SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2015 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM KAITANNYA DENGAN DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN LANGKAT TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Oleh ROULI MARIA MANALU 127003018/PWD SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2015 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Judul : STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM KAITANNYA DENGAN DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN LANGKAT Nama Mahasiswa : ROULI MARIA MANALU NIM : 127003018 Program Studi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Menyetujui, Komisi Pembimbing Dr. Rujiman, MA Dr. Irsyad Lubis M.Sos, Sc Ketua Anggota Ketua Program Studi, Direktur, Prof. Dr. lic. rer. reg. Sirojuzilam, SE Prof. Dr. Erman Munir, M. Sc Tanggal Lulus: 9 Mei 2015 Telah diuji UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Pada tanggal: 9 Mei 2015 PANITIA PENGUJI TESIS: Ketua : Dr. Rujiman, MA Anggota : 1. Dr. Irsyad Lubis, M.Sos, Sc 2. Prof. Dr. lic. rer. reg. Sirojuzilam, SE 3. Kasyful Mahalli, SE, M.Si 4. Dr. Agus Purwoko, S.Hut, M.Si PERNYATAAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM KAITANNYA DENGAN DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN LANGKAT TESIS Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain , kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. -

Community Structure of Nekton in the Upstream of Wampu Watershed, North Sumatra, Indonesia

BIODIVERSITAS ISSN: 1412-033X Volume 19, Number 4, July 2018 E-ISSN: 2085-4722 Pages: 1366-1374 DOI: 10.13057/biodiv/d190424 Community structure of nekton in the upstream of Wampu Watershed, North Sumatra, Indonesia DESRITA1,♥, AHMAD MUHTADI1, ISTEN SWENO TAMBA1, JENI ARIYANTI1, RINA DRITA SIBAGARIANG2 1Department of Aquatic Resources Management, Faculty of Agriculture, University of Sumatera Utara.Jl. Prof A. Sofyan No. 3, Medan 20155, North Sumatra, Indonesia. Tel./fax. +62-61-8213236, email: [email protected]. 2Institut of Marine Affairs and Resource Management, National Taiwan Ocean University, Taiwan Manuscript received: 28 October 2018. Revision accepted: 25 June 2018. Abstract. Desrita, Muhtadi A, Tamba IS, Ariyanti J, Sibagariang RD. 2018. Community structure of nekton in the upstream of Wampu Watershed, North Sumatra, Indonesia. Biodiversitas 19: 1366-1374. River is a habitat for many aquatic organisms. Water quality is the main river characteristic that strongly influences distribution pattern, biodiversity, and abundance of aquatic organisms. Nekton is aquatic organism that swims and moves actively on their desire, for example, fish, shrimp, amphibian and also big aquatic insects. The purpose of this research was to know the habitat condition and biodiversity of nekton in the upstream of Wampu watershed. The habitat condition was measured by examining the temperature, visibility, flow velocity, depth of waters, dissolved oxygen, pH, kind of substrate, the width of the river, body width of river and rate of flow of the river. The type of nekton was determined by catching the nekton using a backpack of electrofishing unit with an electric flow of 12 Volt and 9 Ampere. -

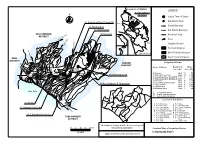

LEGEND N Irrigation Scheme Location Map of Irrigation Schemes

Location of District LEGEND NORTH SUMATRA N PROVINCE Capital Town of District MEDAN Sub-District Town 28. Penambean/Panet Tongah BK ACEH District Boundary 47. Bah Korah II Lake Toba 32. Naga Sompah Sub-District Boundary DELI SERDANG 30. Karasaan Provincial Road DISTRICT Ke Tebing Tinggi River RIAU Irrigation Scheme Ke Tebing Tinggi Technical Irrigation Negeri Dolok Perdagangan Ke Tebing Tinggi WEST SUMATRA Semi-Technical Irrigation Non-Technical Irrigation KARO Sinar Raya Ke Bangun Purba Bangun Ke Kampung Tengah DISTRICT Irrigation Scheme Saran Panlang Sinaksak ASAHAN DISTRICT SIMALUNGUN Name of Scheme Registered Subject Pematang Area (Ha) Area (Ha) DISTRICT Siantar Pematang Dolok Sigalang Raya Pematang 26. Pentara 1,034 ST 298 Tanah Jawa 49. Rambung Merah 27. Simanten Pane Dame 1,000 NT 1,000 28. Penambean/Panet Tongah BK 1,723 T 1,722 Tiga Runggu PEMATANG 29. Raja Hombang/T. Manganraja 2,045 T 2,023 Sipintu Angin SIANTAR 30. Kerasaan 5,000 T 4,144 29. Raja Hombang/ T. Manganraja 31. Javacolonisasi/Purbogondo 1,030 T 1,015 32. Naga Sompah 1,360 T 1,015 47. Bah Korah II 1,995 T 1,723 49. Rambung Mera 1,104 T 944 F Lake Toba C T : Technical Irrigation E ST : Semi-Technical Irrigation D G NT : Non-Technical Irrigation B I U H Location of Sub-District 26. Pentara A K L M A Kec. Silima Kuta K Kec. Siantar B Kec. Dolok Silau Kec. Huta bayu Raja Ke Porsea J O M 27. Simantin Pane Dame C Kec. Silau Kahean N Kec. Dolok Pardamean N D Kec. -

Maintaining Karonese Ecolexicon Through Traditional Game Cengkah-Cengkah

International Journal of Applied Linguistics & English Literature E-ISSN: 2200-3452 & P-ISSN: 2200-3592 www.ijalel.aiac.org.au Maintaining Karonese Ecolexicon through Traditional Game Cengkah-cengkah Bahagia Tarigan, Rudy Sofyan* Linguistics Department, University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia Corresponding Author: Rudy Sofyan, E-mail: [email protected] ARTICLE INFO ABSTRACT Article history A language and its environment are so dependent one another that maintaining a language Received: February 02, 2018 also means maintaining its environment. One of the purposes of studying a language and its Accepted: April 18, 2018 environment is to maintain the lexicon associated with the ecological environment, known as Published: July 01, 2018 ecolexicon. This paper aims at maintaining Karonese ecolexicon through cengkah-cengkah, one Volume: 7 Issue: 4 of the Karonese traditional games in Lau Kambing and Turangi, the villages located in Salapian Advance access: May 2018 Sub-District, Langkat Regency, North Sumatra, Indonesia. The study was conducted based on ecolinguistic and sociolinguistic perspectives. The data were the ecolexicon used in the Karonese traditional game cengkah-cengkah (both its old and new version). The data were collected using Conflicts of interest: None interview and document techniques. Based on the data analysis, it was found that the new version Funding: None of Karonese traditional game cengkah-cengkah inserted more ecolexical items related to flora, cardinal points and land matters. Besides, most of the ecolexical items inserted in this game were the endangered ecolexicon that needed to be maintained. Based on the research findings, it is concluded that traditional games can serve as a good alternative way of language maintenance. -

Profil Kabupaten Langkat

@TA.2016 Bab 2 Profil Kabupaten Langkat 2.1. Wilayah Administrasi 2.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif Luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 6.263,29 km² atau 626.329 Ha, sekitar 8,74% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat terbagi dalam 3 Wilayah Pembangunan (WP) yaitu ; Langkat Hulu seluas 211.029 ha., wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai dan Binjai. Langkat Hilir seluas 250.761 ha. wilayah ini meliputi Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang dan Tanjung Pura. Teluk Aru seluas 164.539 ha. wilayah ini meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lepan, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya. Secara administratif, Kabupaten Langkat terdiri atas 23 wilayah kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Batang Serangan (93,490 ha), dan yang paling sempit adalah Kecamatan Binjai (4,955 ha). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Tanjung Pura (19 desa/kelurahan) sedangkan kecamatan dengan desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Sawit Seberang, Brandan Barat dan Binjai (7 Desa/Kelurahan). II-1 | P a g e Bantuan Teknis Rencana Program Investasi Jangka Menengah Kabupaten Langkat @TA.2016 Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah. Banyaknya Luas No. Kecamatan Ibu Kecamatan Desa Kelurahan Km² % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1 Bahorok Pkn Bahorok 18 1 1.101,83 17,59 2 Sirapit Sidorejo 10 0 98,5 1,57 3 Salapian Minta Kasih 16 1 221,73 3,54 4 Kutambaru Kutambaru 8 0 234,84 3,78 5 Sei Bingei Namu Ukur Sltn 15 1 333,17 5,32 6 Kuala Pkn Kuala 14 2 206,23 3,29 7 Selesai Pkn Selesai 13 1 167,73 2,68 8 Binjai Kwala Begumit 6 1 42,05 0.67 9. -

Derivational Morphology of Karonese Ecolexicon

Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 301 Seventh International Conference on Languages and Arts (ICLA 2018) DERIVATIONAL MORPHOLOGY OF KARONESE ECOLEXICON Bahagia Tarigan1, Rudy Sofyan2, and Rusdi Noor Rosa3 1University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [email protected] 2University of Sumatera Utara, Medan, Indonesia, [email protected] 3Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia, [email protected] Abstract This paper is aimed at finding out the word formation of Karonese ecolexicon through derivation. The study used a descriptive qualitative method whose data were ecology-related lexicon (ecolexicon) spoken in seven villages at Salapian Sub-District North Sumatra Indonesia. The data were collected from 35 participants (5 from each village) through in-depth interview and were analyzed using an interactive model of data analysis. Based on the data analysis, the following results are found: (i) the derivational words of Karonese ecolexicon are formed through seven types of affixes; (ii) verb is the main target of derivational morphology of Karonese ecolexicon; and (iii) several types of Karonese affixes have a number of meanings depending onto which root or base they are attached. Keywords: Affixes, derivation, ecolexicon, Karonese. Introduction Studying the interrelation between language and its ecology, known as ecolinguistics (Haugen, 1972; Fill & Muhlhauser, 2001), should not always be seen from macrolinguistics perspectives. A number of previous studies focus on macrolinguistics perspectives of ecolinguistics, such as environmental knowledge in ecolexicon (Arauz, Reimerink, & Faber, 2011), language maintenance of ecolexicon from sociolinguistics perspectives (Fill & Muhlhauser, 2001; Tarigan & Sofyan, 2018a, 2018b; Zurriyati & Sinar, 2018), multimodality in ecolexicon (Arauz, Reimerink, & Faber, 2013; Arauz & Reimerink, 2016). -

N. KABUPATEN LANGKAT I. PROFIL DAERAH Kondisi Geografis Kabupaten Langkat Merupakan Salah Satu Daerah Yang Berada Di

N. KABUPATEN LANGKAT I. PROFIL DAERAH Kondisi Geografis Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3°14’00”– 4°13’00” Lintang Utara, 97°52’00’ – 98° 45’00” Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km2 (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan Definitif. Area Kabupaten Langkat memiliki batas-batas wilayah antara lain: • Utara : berbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka • Selatan: berbatasan dengan Kabupaten Karo • Barat : berbatasan dengan Provinsi Aceh • Timur : berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai Seperti daerah‐daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Langkat termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Iklim di wilayah Kabupaten Langkat termasuk tropis dengan indikator iklim sebagai berikut : Musim Kemarau (Februari s/d Agustus); Musim Hujan (September s/d Januari). Curah hujan rata-rata 2.205,43 mm/tahun dengan suhu rata-rata 28 derajat celcius - 30 derajat celcius. Kabupaten Langkat memiliki 23 Kecamatan dimana kecamatan luas daerah terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 1.101,83 km2 atau 17,59 persen diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 899,38 km2 atau 14,36 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai Penelitian KPJU Unggulan UMKM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 III-398 dengan luas 42,05 km2 atau 0,67 persen dari total luas wilayah Kabupaten Langkat. -

Eksplorasi Tumbuhan Obat Di Desa Perkebunan Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Sumatera Utara

EKSPLORASI TUMBUHAN OBAT DI DESA PERKEBUNAN TAMBUNAN KECAMATAN SALAPIAN KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA SKRIPSI ROSELYN IMMERDA MANURUNG 151201111 DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2019 Universitas Sumatera Utara EKSPLORASI TUMBUHAN OBAT DI DESA PERKEBUNAN TAMBUNAN KECAMATAN SALAPIAN KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA SKRIPSI ROSELYN IMMERDA MANURUNG 151201111 Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2019 Universitas Sumatera Utara i Universitas Sumatera Utara ii Universitas Sumatera Utara ABSTRAK ROSELYN IMMERDA MANURUNG: Eksplorasi Tumbuhan Obat di Desa Perkebunan Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Sumatera Utara, dibimbing oleh RAHMAWATY dan ABDUL RAUF. Pengembangan produksi tanaman obat semakin pesat mengingat perkembangan industri obat modern dan obat tradisional terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan obat pada lahan sawit dan lahan campur masyarakat dan memetakan sebaran tumbuhan obat di Desa Perkebunan Tambunan. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Maret 2019 sampai dengan Juni 2019 di Desa Perkebunan Tambunan, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Penelitian dilakukan dengan inventarisasi pohon dengan membuat petak transek ukuran plot tumbuhan obat 2 x 2 meter. Pemetaan peta menggunakan Sistem Informasi Geografis. Jenis Tumbuhan Obat yang ditemukan di lahan sawit sebanyak 17 jenis dan lahan campur sebanyak 10 jenis. Jumlah total keseluruhan tumbuhan obat untuk jenis tumbuhan obat sebanyak 1944 individu tumbuhan. Jenis tumbuhan obat yang paling banyak ditemukan adalah paitan sebanyak 468 individu tumbuhan, sedangkan jenis yang paling sedikit adalah bancir dan katuk yang berjumlah 1 individu tumbuhan. Tumbuhan obat yang ditemukan dominan merupakan jenis tumbuhan obat tradisional sebesar 77% dan beberapa jenis lainnya merupkan jenis tubuhan obat potensial sebesar 23%. -

Variasi Dialek Bahasa Karo Di Kabupaten Karo, Deli Serdang, Dan Langkat

VARIASI DIALEK BAHASA KARO DI KABUPATEN KARO, DELI SERDANG, DAN LANGKAT DISERTASI Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam ilmu Linguistik padda Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara di bawah pimpinan Rektor Universitas Sumatera Utara Prof. Chairuddin P. Lubis, DTM&H., Sp.A(K) dipertahankan pada tanggal 19 Oktober 2009 di Medan, Sumatera Utara UNIVERSITAS SUMATERA UTARA SEKOLAH PASCA SARJANA Matius C.A. Sembiring NIM 058107009/Ling SEKOLAH PASCA SARJANA PROGRAM STUDI LINGUISTIK MEDAN 2009 1 Universitas Sumatera Utara VARIASI DIALEK BAHASA KARO DI KABUPATEN KARO, DELI SERDANG, DAN LANGKAT DISERTASI Untuk Memperoleh Gelar Doktor dalam ilmu Linguistik padda Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Doktor Terbuka pada: Hari : Senin Tanggal : 19 Oktober 2009 Pukul : 09.00.WIB Oleh Matius C.A. Sembiring NIM 058107009/Ling 2 Universitas Sumatera Utara Judul Disertasi : VARIASI DIALEK BAHASA KARO DI KABUPATEN KARO, DELI SERDANG, DAN LANGKAT Nama Mahasiswa : Matius C.A. Sembiring NIM : 058107009 Program Studi : Linguistik Menyetujui: Komisi Pembimbing, Promotor Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S. Promotor Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D. Prof. Dr. Jawasi Naibaho, M.Hum. Co-Promotor Co-Promotor Ketua Program Studi, Direktur, Prof. T. Silvana Sinar, M.A.,Ph.D Prof. Dr.Ir. T. Chairun Nisa B., MSc 3 Universitas Sumatera Utara Diuji pada Ujian Akhir Disertaasi (Promosi Doktor) Tanggal 19 Oktober 2009 PANITIA PENGUJI DISERTASI Ketua : Prof. Dr. Robert Sibarani, M.S. Anggota : 1. Prof. Amrin Saragih, M.A., Ph.D. 2. Prof. Dr. Jawasi Naibaho, M.Hum. 3. Prof. T. Silvana Sinar, M.A.,Ph.D 4. Prof. Effendi Barus, Ph.D 5. -

Eksplorasi Objek Wisata Di Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat Sumatera Utara

EKSPLORASI OBJEK WISATA DI KECAMATAN SEI BINGAI, KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA SKRIPSI DEBBY DAMAYANTHI NAINGGOLAN 141201088 [ DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2018 EKSPLORASI OBJEK WISATA DI KECAMATAN SEI BINGAI, KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA SKRIPSI OLEH : DEBBY DAMAYANTHI NAINGGOLAN 141201088 DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2018 EKSPLORASI OBJEK WISATA DI KECAMATAN SEI BINGAI, KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA SKRIPSI OLEH : DEBBY DAMAYANTHI NAINGGOLAN 141201088 Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar sarjana di Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 2018 ABSTRACT DEBBY DAMAYANTHI NAINGGOLAN : Tourism Object Exploration in Sei Bingai District, Langkat Regency, North Sumatra. Supervised by RAHMAWATY and ABDUL RAUF. Forest have many benefits for human being, one of them is the use of environmental services in the form of ecotourism. Ecotourism activities can affect the land capability to support tourism activities. The purpose of this research was to identify tourism object, analytical land suitability to tourism land and to choose the best of tourism object with the Process Hierarchy Analysis (AHP) method. This research was conducted in Sei Bingai District, Langkat Regency, North Sumatra, with recording of tracking paths and land suitability for tourism. The analysis was used the AHP method to choose the best tourist objects. The results was found 7 tourist objects, one of them is Teroh Waterfall which is in demand by visitors. Land Suitability for tourism, Pemandian Namo Sira-sira was a good classes and other tourism objects included in medium classes for tourist land. In addition, AHP was carried out to determine the best tourist attraction with 10 respondents consisting of tour guide, surrounding communities and visitors. -

Analisis Komoditas Unggulan Pertanian Dan Penentuan Wilayah Basis Di Kabupaten Langkat

ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN DAN PENENTUAN WILAYAH BASIS DI KABUPATEN LANGKAT TESIS Oleh : NAILUL KHAIRATI 157039009/MAG PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2019 i UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN DAN PENENTUAN WILAYAH BASIS DI KABUPATEN LANGKAT TESIS Tesis Sebagai Salah Satu Syarat untuk Dapat Memperoleh Gelar Magister Pertanian pada Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Oleh : NAILUL KHAIRATI 157039009/MAG PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2019 ii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA iii UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Telah diuji dan dinyatakan LULUS di depan Tim Penguji pada Hari Jumat Tanggal 9 Agustus 2018 Tim Penguji: Ketua : Dr. Ir. Rahmanta, M.Si Anggota : 1. Sri Fajar Ayu, SP, MM, DBA 2. Dr. Ir. Satia Negara Lubis, M.Ec 3. Ir. Iskandarini, MM, Ph.D iv UNIVERSITAS SUMATERA UTARA LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul: ANALISIS KOMODITAS UNGGULAN PERTANIAN DAN PENENTUAN WILAYAH BASIS DI KABUPATEN LANGKAT Adalah benar hasil karya saya sendiri dan belum dipublikasikan oleh siapapun sebelumnya. Sumber-sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara benar dan jelas. Medan, Januari 2019 Yang membuat pernyataan, Nailul Khairati NIM. 157039009/MAG v UNIVERSITAS SUMATERA UTARA Dipersembahkan kepada : Kedua Orang tua, Suami, Anak dan Seluruh Keluarga vi UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ABSTRAK Nailul Khairati (157039009) dengan judul tesis “Analisis Komoditas Unggulan Pertanian dan Penentuan Wilayah Basis di Kabupaten Langkat”. Penulis tesis ini dibimbing oleh Bapak Dr. Ir. Rshmanta, M.Si sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Ibu Sri Fajar Ayu, SP, MM, DBA sebagai Anngota Komisi Pembimbing. Penentuan komoditas unggulan pada suatu daerah merupakan langkah awal menuju pembangunan pertanian yang berpijak pada konsep efisiensi. -

Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2015

http://www.bps.go.id http://www.bps.go.id DIREKTORI PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT 2015 ISSN: 2301-6817 Nomor Publikasi: 05130.1603 Katalog: 1305072 Ukuran Buku: 118,2 cm x 25,7 cm Jumlah Halaman: x + 404 halaman Naskah: Subdirektorat Statistik Tanaman Perkebunan Gambar Kulit: Subdirektorat Statistik Tanaman Perkebunan Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Dicetak oleh: - .............................. Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulishttp://www.bps.go.id dari Badan Pusat Statistik Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2015 KATA PENGANTAR Publikasi Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2015 merupakan salah satu hasil kegiatan pencacahan Survei Perkebunan Tahunan komoditas kelapa sawit tahun 2014 dan Updating Direktori Perusahaan Perkebunan tahun 2015. Data yang disajikan dalam publikasi ini disusun menurut provinsi dan meliputi nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon, faksimile, dan status pemodalan. Diharapkan publikasi ini dapat berguna bagi semua pihak yang memerlukan informasi tentang keberadaan dan potensi perusahaan perkebunan kelapa sawit serta dapat digunakan sebagai dasar bagi pengumpulan data kegiatan lain. Kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun publikasi ini. Kritik dan saran dari pengguna data sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang. Jakarta, Agustus 2016 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK