Consulter/Télécharger

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

International Richard Wagner Congress – Bonn 23Rd to 27Th September 2020

International Richard Wagner Congress – Bonn 23rd to 27th September 2020 Imprint The Richard Wagner Congress 2020 Richard-Wagner-Verband Bonn e.V. programme Andreas Loesch (Vorsitzender) John Peter (stellv. Vorsitzender) was created in collaboration with Zanderstraße 47, 53177 Bonn Tel. +49-(0)178-8539559 [email protected] Organiser / booking details ARS MUSICA Musik- und Kulturreisen GmbH Bachemer Straße 209, 50935 Köln Tel: +49-(0)221-16 86 53 00 Fax: +49-(0)221-16 86 53 01 [email protected] RICHARD-WAGNER-VERBAND BONN E.V. and is sponsored by Image sources frontpage from left to right, from top to bottom - Richard-Wagner-Verband Bonn - Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn - Deutsche Post / Richard-Wagner-Verband Bonn - StadtMuseum Bonn - Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn - Beethovenhaus Bonn - Stadt Königswinter - Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn - Stadtmuseum Siegburg - Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn - Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn Current information about the program backpage - Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn rwv-bonn.de/kongress-2020 Congress Programme for all Congress days 2 p.m. | Gustav-Stresemann-Institut Dear Members of the Richard Wagner Societies, dear Friends of Richard Wagner’s Music, Conference Hotel Hilton Richard Wagner – en miniature Symposium: »Beethoven, Wagner and the political “Welcome” to the Congress of the International Association of Richard Wagner Societies in 2020, commemorating Ludwig “Der Meister” depicted on stamps movements of their time « (simultaneous translation) van Beethoven’s 250th birthday worldwide. Richard Wagner appreciated him more than any other composer in his life, which Prof. Dr. Dieter Borchmeyer, PD Dr. Ulrike Kienzle, is why the Congress in Bonn, Beethoven’s hometown, is going to centre on “Beethoven and Wagner”. -

Reviving Hitler's Favorite Music

Click here for Full Issue of EIR Volume 9, Number 35, September 14, 1982 Reviving Hitler's favorite music In Seattle, the Weyerhaeuserfamily is promoting Wagner's Ring cycle as a wedgefor the "new dark age" within the U.S. , writes Mark Calney If you want to see true Wagner you must go to Seattle. greeted not by the presence of our local Northwestpatricians -Winifred Wagner in black tie, which one would expect during the German cycle, but rather the flannel shirt and denim set. There were It was precisely 106 years ago in the ancient Bavarian forest cowboys from Colorado, gays from San Francisco, the on the outskirts of the German village of Bayreuth, that the neighborhood Anglican priest, and what appeared to be the first complete cycle of Richard Wagner's The Ring of the entire anthropology department from the local university, Nibelungs was performed. It was a most regal affair. This dispersed among the crowd. I overheard conversations in was to be the unveiling of mankind's greatest artistic achieve Japanese, German, Spanish, and Texan. A number of these ment, a four-day epic opera concerning the mythical birth pilgrims came from around the world-from Switzerland, and destiny of Man, depicting his various struggles amidst a South Africa, Tasmania, Chile, Indonesia, Saudi Arabia flotsamof dragons, dwarfs, and gods. Who was to attend this from 25 different countriesand from every state in the union. festival heralding the "New Age" in Wagner's "democratic For some it was their eighth sojournto this idyllically under theater?" populated part of America, to participate in the revelries of The premier day of Das Rheingold found the Bayreuth the only festival in the world which contiguously performs theater stuffed to the rafters with every imaginable repre the German and English cycles of the Ring (14 days), and sentative of the European oligarchy from Genoa to St. -

Inside the Ring: Essays on Wagner's Opera Cycle

Inside the Ring: Essays on Wagner’s Opera Cycle John Louis DiGaetani Professor Department of English and Freshman Composition James Morris as Wotan in Wagner’s Die Walküre. Photo: Jennifer Carle/The Metropolitan Opera hirty years ago I edited a book in the 1970s, the problem was finding a admirer of Hitler and she turned the titled Penetrating Wagner’s Ring: performance of the Ring, but now the summer festival into a Nazi showplace An Anthology. Today, I find problem is finding a ticket. Often these in the 1930s and until 1944 when the myself editing a book titled Ring cycles — the four operas done festival was closed. But her sons, Inside the Ring: Essays on within a week, as Wagner wanted — are Wieland and Wolfgang, managed to T Wagner’s Opera Cycle — to be sold out a year in advance of the begin- reopen the festival in 1951; there, published by McFarland Press in spring ning of the performances, so there is Wieland and Wolfgang’s revolutionary 2006. Is the Ring still an appropriate clearly an increasing demand for tickets new approaches to staging the Ring and subject for today’s audiences? Absolutely. as more and more people become fasci- the other Wagner operas helped to In fact, more than ever. The four operas nated by the Ring cycle. revive audience interest and see that comprise the Ring cycle — Das Wagnerian opera in a new visual style Rheingold, Die Walküre, Siegfried, and Political Complications and without its previous political associ- Götterdämmerung — have become more ations. Wieland and Wolfgang Wagner and more popular since the 1970s. -

Journal Des Richard-Wagner- Verbandes Leipzig

Journal des Richard-Wagner- Verbandes Leipzig Aktuelles aus der Geburtsstadt des Meisters 1 / 2015 die Elbe, der Schatten. So lichtvoll wie nie. als »das Potsdam von Leipzig« bezeichnen. Und bis an die Spree, respektive die Havel. Nein, Wagner schlägt Brücken und Thiele- Wagner verbindet Ein leuchtendes Beispiel. Denn der in Dresden mann bekommt Ende Mai an der Pleiße den als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle mit 10.000 Euro verbundenen Preis. Damit wirkende und in Potsdam lebende Berliner tritt er die Nachfolge von Ewa Michnik an, die Christian Thielemann erhält in diesem Jahr sich als Intendantin der Oper Wroclaw sowie hristian Thielemann erhält den Richard- den Richard-Wagner-Preis der Leipziger als Dirigentin ebenfalls sehr in den Dienst von CWagner-Preis der Leipziger Richard- Richard-Wagner-Stiftung. Thomas Krakow, Wagners Schaffen gestellt hat. Wagner-Stiftung. Der Berliner Dirigent unermüdlicher Vorsitzender der Stiftung, schlägt quasi eine Brücke zwischen den würdigte Thielemann als »herausragendsten Thielemann, omnipräsenter Wagnerianer beiden sächsischen Musikmetropolen. zeitgenössischen Wagner-Dirigenten«, der in nicht nur auf dem Grünen Hügel in Bayreuth, Und plötzlich geht es mit dem Brückenschla- seiner Person »derzeit das tiefste Verständnis sondern erst jüngst sogar in der Wüstenstadt gen zwischen Leipzig und Dresden ganz und die höchste künstlerische Kompetenz Al Ain (als Erstaufführer des Siegfried-Idyll!) einfach. Völlig frei von Missgunst, Neid und in Sachen Richard Wagner« vereine. »Wir in den Vereinigten Arabischen Emiraten Konkurrenz zwischen bürgerlicher Bewegt- möchten den Entwicklungsweg des Dirigenten – er hat sich diesen Preis redlich verdient. heit und residenzstädtischem Stillstand. zu Richard Wagner und seine nie endende Sowieso mit einer umfangreichen Wagner- Wagner macht‘s möglich! Der war ja auch Durchdringung des Leipziger Komponisten Diskografie sowie dem lesenswerten Buch schon in beiden Städten zugange. -

WAGNER and the VOLSUNGS None of Wagner’S Works Is More Closely Linked with Old Norse, and More Especially Old Icelandic, Culture

WAGNER AND THE VOLSUNGS None of Wagner’s works is more closely linked with Old Norse, and more especially Old Icelandic, culture. It would be carrying coals to Newcastle if I tried to go further into the significance of the incom- parable eddic poems. I will just mention that on my first visit to Iceland I was allowed to gaze on the actual manuscript, even to leaf through it . It is worth noting that Richard Wagner possessed in his library the same Icelandic–German dictionary that is still used today. His copy bears clear signs of use. This also bears witness to his search for the meaning and essence of the genuinely mythical, its very foundation. Wolfgang Wagner Introduction to the program of the production of the Ring in Reykjavik, 1994 Selma Gu›mundsdóttir, president of Richard-Wagner-Félagi› á Íslandi, pre- senting Wolfgang Wagner with a facsimile edition of the Codex Regius of the Poetic Edda on his eightieth birthday in Bayreuth, August 1999. Árni Björnsson Wagner and the Volsungs Icelandic Sources of Der Ring des Nibelungen Viking Society for Northern Research University College London 2003 © Árni Björnsson ISBN 978 0 903521 55 0 The cover illustration is of the eruption of Krafla, January 1981 (Photograph: Ómar Ragnarsson), and Wagner in 1871 (after an oil painting by Franz von Lenbach; cf. p. 51). Cover design by Augl‡singastofa Skaparans, Reykjavík. Printed by Short Run Press Limited, Exeter CONTENTS PREFACE ............................................................................................ 6 INTRODUCTION ............................................................................... 7 BRIEF BIOGRAPHY OF RICHARD WAGNER ............................ 17 CHRONOLOGY ............................................................................... 64 DEVELOPMENT OF GERMAN NATIONAL CONSCIOUSNESS ..68 ICELANDIC STUDIES IN GERMANY ......................................... -

Journal Des Richard-Wagner- Verbandes Leipzig

Journal des Richard-Wagner- Verbandes Leipzig Aktuelles aus der Geburtsstadt des Meisters 3 / 2014 Richard Wagners Wurzeln ür Richard, den Leipziger, zu wirken, Fbedeutet auch, in seiner mitteldeutschen Heimatregion aktiv zu sein und das Netz enger zu knüpfen. Hier liegt sein Woher, hier kann man erfahren, was den Meister prägte und formte, damit er in Franken das hinterlassen konnte, was manche heute für das einzig Wahre an Wagner halten. Doch so schlicht ist die Geschichte nicht. Deshalb machte sich aus Anlass des 240. Geburts tages von Richard Wagners Mutter Johanne Rosine, geb. Pätz, eine kleine Abordnung von Mitgliedern des RichardWagnerVerbandes aus Leipzig auf den Weg nach Weißenfels. In der Marienstraße 23, zwischen Rathaus und Marienkirche, stand einst das Haus, in dem Wagners Mutter am 19. September 1774 als Tochter eines Weißbäckers geboren wurde. Am 21. September 1774 wurde sie in der Stadtkirche St. Marien getauft. In der Kirche St. Sebastian zu Pötewitz, unweit von Weißenfels, heiratete sie am 28. August 1814 ihren zweiten Ehemann, den Maler und Schauspieler Ludwig Geyer. Dort wurde im vergangenen August mit einem Konzert des Reußischen Kammerorchesters an die Ehe schließung vor 200 Jahren erinnert. Mit einer kleinen Feier unter freiem Him Die Mutter Johanne Rosine Wagner mel an dem beeindruckenden Findling, der sich seit 2012 auf Initiative unseres Verban 19. September 2014, ihrem 240. Geburtstag, und zitierte aus Richards Briefen an seine des als Gedenkstein an der Stelle des 1982 gedacht. Der Weißenfelser Oberbürgermeister Mutter. Gemeinsam legten dann Oberbürger abgerissenen Geburtshauses von Richard Robby Risch, begleitet von einigen seiner Mit meister Risch und Frau Asperger ein großes Wagners Mutter befindet, wurde ihrer am arbeiter, Pressevertretern und Bürgern seiner Blumengebinde mit der Widmung »Für eine Stadt, begrüßte die Gäste mit den Worten: starke Frau« am Gedenkstein nieder. -

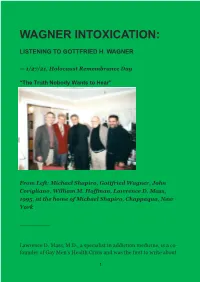

Wagner Intoxication

WAGNER INTOXICATION: LISTENING TO GOTTFRIED H. WAGNER — 1/27/21, Holocaust Remembrance Day “The Truth Nobody Wants to Hear” From Left: Michael Shapiro, Gottfried Wagner, John Corigliano, William M. Hoffman, Lawrence D. Mass, 1995, at the home of Michael Shapiro, Chappaqua, New York _________ Lawrence D. Mass, M.D., a specialist in addiction medicine, is a co- founder of Gay Men’s Health Crisis and was the first to write about 1 AIDS for the press. He is the author of We Must Love One Another or Die: The Life and Legacies of Larry Kramer. He is completing On The Future of Wagnerism, a sequel to his memoir, Confessions of a Jewish Wagnerite. For additional biographical information on Lawrence D. Mass, please see: https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_D._Mass Larry Mass: For Gottfried Wagner, my work on Wagner, art and addiction struck an immediate chord of recognition. I was trying to describe what Gottfried has long referred to as “Wagner intoxication.” In fact, he thought this would make a good title for my book. The subtitle he suggested was taken from the title of his Foreword to my Confessions of a Jewish Wagnerite: “Redemption from Wagner the redeemer: some introductory thoughts on Wagner’s anti- semitism.” The meaning of this phrase, “redemption from the redeemer,” taken from Nietzsche, is discussed in the interview with Gottfried that follows these reflections. Like me, Gottfried sees the world of Wagner appreciation as deeply affected by a cultish devotion that from its inception was cradling history’s most irrational and extremist mass-psychological movement. -

Reflections on Wagner Dream) Comment Je Compose - Réflexions Sur Wagner Dream Jonathan Harvey

Document généré le 29 sept. 2021 06:11 Circuit Musiques contemporaines How do I compose? (Reflections on Wagner Dream) Comment je compose - Réflexions sur Wagner Dream Jonathan Harvey La fabrique des oeuvres Résumé de l'article Volume 18, numéro 1, 2008 Dans ce texte écrit en mai 2007, Jonathan Harvey s’interroge sur sa manière de composer, à la faveur d’un retour rétrospectif sur la genèse de son opéra URI : https://id.erudit.org/iderudit/017907ar Wagner Dream. Il aborde notamment : les évocations personnelles associées à DOI : https://doi.org/10.7202/017907ar la première note jouée par le cor ; la logique de conception des deux espaces harmoniques principaux ; l’incidence d’une forte tempête qui s’est produite Aller au sommaire du numéro sur l’un des lieux de la composition ; ce qu’il a tiré de la pensée et l’oeuvre de Wagner pour son opéra. Éditeur(s) Les Presses de l'Université de Montréal ISSN 1183-1693 (imprimé) 1488-9692 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Harvey, J. (2008). How do I compose? (Reflections on Wagner Dream). Circuit, 18(1), 38–43. https://doi.org/10.7202/017907ar Tous droits réservés © Les Presses de l’Université de Montréal, 2008 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. -

Wagner Oct 04.Indd

Wagner Society in NSW Inc. Newsletter No. 98, November 2004 IN NEW SOUTH WALES INC. President’s Report Dear Members Neidhardt Ring This is our final Newsletter for 2004, and in less than 4 weeks the first cycle of the Neidhardt Ring in Adelaide will begin. This is an historic and monumental undertaking for the State Opera of South Australia, and we in the Eastern States, who cannot hope to dine on such exalted operatic fare in our own cities, will once again pilgrimage to Adelaide and its Festival Hall. In his review of Ring productions at our July meeting, Dr Antony Ernst mentioned that many opera companies are destroyed by the demands of staging the Ring, as moths to a flame, and we must all hope that this is emphatically not the case for the State Opera of South Australia. Some stagings of the Ring disappear forever after their first performances, and again we must all hope that this can be revived in Adelaide, or perhaps staged in other cities here and overseas. This Ring is being characterised by some commentators as the first truly Australian Ring, but I prefer to follow the Bayreuth tradition by naming this Ring after its producer, Elke Neidhardt. “Nach Adelaide!” Society Events PLEASE NOTE: In response to many requests over the last few years, the Management Committee has decided that all functions for 2005 will begin at 2:00PM. On Sunday 19 September, Dr Jim Leigh spoke about different recordings of the Ring and introduced the film made in November 1964 of the recording of the Solti Gotterdammerung in the Sofiensaal, Vienna. -

Accidental Tourism in Wagner's Bayreuth

1 Accidental Tourism in Wagner’s Bayreuth An Analysis of Visitors’ Motivations and Experiences in Wagner’s Bayreuth. Myrto Moraitou Master Thesis Dissertation Accidental Tourism in Wagner’s Bayreuth An analysis of visitors’ motivations and experiences in Wagner’s Bayreuth Master Thesis Name: Myrto Moraitou Student number: 433480 Supervisor: Prof. Dr. S. L. Reijnders Date: June 12th 2018 Erasmus School of History, Culture and Communication Arts, Culture and Society Erasmus University Rotterdam Accidental Tourism in Wagner’s Bayreuth An analysis of visitors’ motivations and experiences in Wagner’s Bayreuth Abstract This research offers an analysis of the motivations and experiences of visitors in Wagner’s Bayreuth. Wagner’s Bayreuth is a great example of music tourism as it is maybe the first site where music lovers from around the world visited in order to listen and experience classical music. Taking as a starting point the theories developed on music tourism studies on sites related to popular music such as the ones of Connell and Gibson (2003), Gibson and Connell (2005, 2007) and Bolderman and Reijnders (2016), this research will try to identify whether these theories apply also on the classical music field, based on the example of Wagner’s Bayreuth. This paper addresses four visitor elements; the motivation, the expectation, the experience and evaluation of the above. The personal ‘identity’ of each visitor plays also an important role on their motives and evaluation procedure of the experience, as it defines the relationship between the visitor and the place and also the way of evaluation through their personal story. Through the analysis of these elements, using a qualitative approach with in depth interviews based on these elements, the findings suggest that there are some similarities in the behavior of the visitors between Wagner’s Bayreuth and previous researches on popular culture sites. -

The Nuremberg Party Rallies, Wagner, and the Theatricality of Hitler And

University of Hawai‘i at Hilo HOHONU 2015 Vol. 13 Cathedral of Light: The his imagery and music by the Nazi Party.7 Hitler was obsessed with Wagnerian operas. It was the only type of Nuremberg Party Rallies, music he listened to with any enthusiasm, and he could Wagner, and The Theatricality be heard whistling it perfectly.8 He was witnessed to be visibly calmed by the music of Wagner when agitated. of Hitler and the Nazi Party According to Goebbels, Hitler had a “strong inner need Stacey Reed for art,” and was known to, in the middle of important History 395 political negotiations or tactical battles to go by himself Fall 2012 or with a few comrades, to sit in a theater and listen to “the heroically elevated measures of a Wagnerian music The National Socialist, or Nazi, Party was drama in artistic unison with his political being.”10 This keenly aware of the power of the arts, the elements of was a tendency that began long before his appointment the theatre, and the power of spectacle on the minds and as Chancellor. Already a passionate follower of Wagner's attitudes of the German people. This was especially true works, Hitler was further directed on his path towards of music, and they found fertile ground in the minds of Führer when, upon meeting Wagner's son-in-law at the people through the imagination of Richard Wagner his Villa Wahnfried in Bayreuth in September, 1923, and his great, nationalistic Operas. The Nazi Party the master of the house told him that he saw in Hitler, engaged with the political philosophy of the composer Germany's savior.11 Hitler would go on to make Wagner and elevated the enjoyment of his art to a key ritual of a central part of his Nazi Mythos, incorporating his works the cult of Nazism. -

Walk of Wagner in Bayreuth

heute 1883 1872 Richard Wagner dirigiert am 22.5.1872 Beethovens 9. Synphonie G. Bechstein, 1876 Der Trauerzug mit der Leiche Richard Wagners Weltkulturerbe Opernhaus Festspielhaus am Grünen Hügel Ankunft am BahnhofRichard-Wagner-Stationen in Bayreuth Tourist-Information 1860 wurde hier schon im Beisein von König Maximilian II. von Bayern Richard Auf der ganzen Welt gibt es kein Opernhaus, das dem Werk nur eines Als Wagner 1872 mit seiner Familie nach Bayreuth zog, stand hier noch der Festspielhaus Richard-Wagner-Museum Tourist-Information Wagners Tannhäuser aufgeführt. 1870 wurde es Wagner – er lebte damals Künstlers gewidmet wäre. Für diesen kulturpolitischen Traum hat Richard alte Bahnhof. 1876 – im Jahr der ersten Festspiele – waren die geplante zwei- Grüner Hügel Haus Wahnfried. Träger: & Bayreuth Shop noch in Tribschen in der Schweiz und war auf der Suche nach einem Ort für Wagner gekämpft in einer Zeit, als das Urheberrecht noch in den Anfängen te Eisenbahnverbindung nach Nürnberg und der neue Bau erst in Arbeit. Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth Opernstraße 22 / 95444 Bayreuth seine eigenen Festspiele – von Dirigent Hans Richter wegen seiner überdimen- steckte, an anderen Theatern Aufführungen fast ohne Proben stattfanden, 1879 war er endlich vollendet und Cosima konnte am 23. September in ihr Leitung: Dr. Sven Friedrich Tel. 0921-885 88 sional großen Bühne gerühmt. Als Richard und Cosima 1871 den Bau besichtig- die Sänger schlecht – und schon gar nicht schauspielerisch – ausgebildet waren, Tagebuch schreiben: „Im neuen Bahnhof, der R. viele Freude macht, Bier Wegen umfassender Sanierung, Mail: [email protected] ten, stellten sie allerdings fest, dass die spätbarocke Ausstattung mit Apoll und Musiker ohne soziale Absicherung im Range von Dienstboten entlohnt wur- getrunken.