Dresdner Rede Nike Wagner

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

International Richard Wagner Congress – Bonn 23Rd to 27Th September 2020

International Richard Wagner Congress – Bonn 23rd to 27th September 2020 Imprint The Richard Wagner Congress 2020 Richard-Wagner-Verband Bonn e.V. programme Andreas Loesch (Vorsitzender) John Peter (stellv. Vorsitzender) was created in collaboration with Zanderstraße 47, 53177 Bonn Tel. +49-(0)178-8539559 [email protected] Organiser / booking details ARS MUSICA Musik- und Kulturreisen GmbH Bachemer Straße 209, 50935 Köln Tel: +49-(0)221-16 86 53 00 Fax: +49-(0)221-16 86 53 01 [email protected] RICHARD-WAGNER-VERBAND BONN E.V. and is sponsored by Image sources frontpage from left to right, from top to bottom - Richard-Wagner-Verband Bonn - Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn - Deutsche Post / Richard-Wagner-Verband Bonn - StadtMuseum Bonn - Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn - Beethovenhaus Bonn - Stadt Königswinter - Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn - Stadtmuseum Siegburg - Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn - Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn Current information about the program backpage - Michael Sondermann/Bundesstadt Bonn rwv-bonn.de/kongress-2020 Congress Programme for all Congress days 2 p.m. | Gustav-Stresemann-Institut Dear Members of the Richard Wagner Societies, dear Friends of Richard Wagner’s Music, Conference Hotel Hilton Richard Wagner – en miniature Symposium: »Beethoven, Wagner and the political “Welcome” to the Congress of the International Association of Richard Wagner Societies in 2020, commemorating Ludwig “Der Meister” depicted on stamps movements of their time « (simultaneous translation) van Beethoven’s 250th birthday worldwide. Richard Wagner appreciated him more than any other composer in his life, which Prof. Dr. Dieter Borchmeyer, PD Dr. Ulrike Kienzle, is why the Congress in Bonn, Beethoven’s hometown, is going to centre on “Beethoven and Wagner”. -

Journal Des Richard-Wagner- Verbandes Leipzig

Journal des Richard-Wagner- Verbandes Leipzig Aktuelles aus der Geburtsstadt des Meisters 1 / 2015 die Elbe, der Schatten. So lichtvoll wie nie. als »das Potsdam von Leipzig« bezeichnen. Und bis an die Spree, respektive die Havel. Nein, Wagner schlägt Brücken und Thiele- Wagner verbindet Ein leuchtendes Beispiel. Denn der in Dresden mann bekommt Ende Mai an der Pleiße den als Chefdirigent der Sächsischen Staatskapelle mit 10.000 Euro verbundenen Preis. Damit wirkende und in Potsdam lebende Berliner tritt er die Nachfolge von Ewa Michnik an, die Christian Thielemann erhält in diesem Jahr sich als Intendantin der Oper Wroclaw sowie hristian Thielemann erhält den Richard- den Richard-Wagner-Preis der Leipziger als Dirigentin ebenfalls sehr in den Dienst von CWagner-Preis der Leipziger Richard- Richard-Wagner-Stiftung. Thomas Krakow, Wagners Schaffen gestellt hat. Wagner-Stiftung. Der Berliner Dirigent unermüdlicher Vorsitzender der Stiftung, schlägt quasi eine Brücke zwischen den würdigte Thielemann als »herausragendsten Thielemann, omnipräsenter Wagnerianer beiden sächsischen Musikmetropolen. zeitgenössischen Wagner-Dirigenten«, der in nicht nur auf dem Grünen Hügel in Bayreuth, Und plötzlich geht es mit dem Brückenschla- seiner Person »derzeit das tiefste Verständnis sondern erst jüngst sogar in der Wüstenstadt gen zwischen Leipzig und Dresden ganz und die höchste künstlerische Kompetenz Al Ain (als Erstaufführer des Siegfried-Idyll!) einfach. Völlig frei von Missgunst, Neid und in Sachen Richard Wagner« vereine. »Wir in den Vereinigten Arabischen Emiraten Konkurrenz zwischen bürgerlicher Bewegt- möchten den Entwicklungsweg des Dirigenten – er hat sich diesen Preis redlich verdient. heit und residenzstädtischem Stillstand. zu Richard Wagner und seine nie endende Sowieso mit einer umfangreichen Wagner- Wagner macht‘s möglich! Der war ja auch Durchdringung des Leipziger Komponisten Diskografie sowie dem lesenswerten Buch schon in beiden Städten zugange. -

Journal Des Richard-Wagner- Verbandes Leipzig

Journal des Richard-Wagner- Verbandes Leipzig Aktuelles aus der Geburtsstadt des Meisters 3 / 2014 Richard Wagners Wurzeln ür Richard, den Leipziger, zu wirken, Fbedeutet auch, in seiner mitteldeutschen Heimatregion aktiv zu sein und das Netz enger zu knüpfen. Hier liegt sein Woher, hier kann man erfahren, was den Meister prägte und formte, damit er in Franken das hinterlassen konnte, was manche heute für das einzig Wahre an Wagner halten. Doch so schlicht ist die Geschichte nicht. Deshalb machte sich aus Anlass des 240. Geburts tages von Richard Wagners Mutter Johanne Rosine, geb. Pätz, eine kleine Abordnung von Mitgliedern des RichardWagnerVerbandes aus Leipzig auf den Weg nach Weißenfels. In der Marienstraße 23, zwischen Rathaus und Marienkirche, stand einst das Haus, in dem Wagners Mutter am 19. September 1774 als Tochter eines Weißbäckers geboren wurde. Am 21. September 1774 wurde sie in der Stadtkirche St. Marien getauft. In der Kirche St. Sebastian zu Pötewitz, unweit von Weißenfels, heiratete sie am 28. August 1814 ihren zweiten Ehemann, den Maler und Schauspieler Ludwig Geyer. Dort wurde im vergangenen August mit einem Konzert des Reußischen Kammerorchesters an die Ehe schließung vor 200 Jahren erinnert. Mit einer kleinen Feier unter freiem Him Die Mutter Johanne Rosine Wagner mel an dem beeindruckenden Findling, der sich seit 2012 auf Initiative unseres Verban 19. September 2014, ihrem 240. Geburtstag, und zitierte aus Richards Briefen an seine des als Gedenkstein an der Stelle des 1982 gedacht. Der Weißenfelser Oberbürgermeister Mutter. Gemeinsam legten dann Oberbürger abgerissenen Geburtshauses von Richard Robby Risch, begleitet von einigen seiner Mit meister Risch und Frau Asperger ein großes Wagners Mutter befindet, wurde ihrer am arbeiter, Pressevertretern und Bürgern seiner Blumengebinde mit der Widmung »Für eine Stadt, begrüßte die Gäste mit den Worten: starke Frau« am Gedenkstein nieder. -

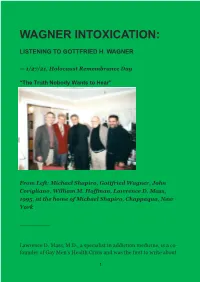

Wagner Intoxication

WAGNER INTOXICATION: LISTENING TO GOTTFRIED H. WAGNER — 1/27/21, Holocaust Remembrance Day “The Truth Nobody Wants to Hear” From Left: Michael Shapiro, Gottfried Wagner, John Corigliano, William M. Hoffman, Lawrence D. Mass, 1995, at the home of Michael Shapiro, Chappaqua, New York _________ Lawrence D. Mass, M.D., a specialist in addiction medicine, is a co- founder of Gay Men’s Health Crisis and was the first to write about 1 AIDS for the press. He is the author of We Must Love One Another or Die: The Life and Legacies of Larry Kramer. He is completing On The Future of Wagnerism, a sequel to his memoir, Confessions of a Jewish Wagnerite. For additional biographical information on Lawrence D. Mass, please see: https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_D._Mass Larry Mass: For Gottfried Wagner, my work on Wagner, art and addiction struck an immediate chord of recognition. I was trying to describe what Gottfried has long referred to as “Wagner intoxication.” In fact, he thought this would make a good title for my book. The subtitle he suggested was taken from the title of his Foreword to my Confessions of a Jewish Wagnerite: “Redemption from Wagner the redeemer: some introductory thoughts on Wagner’s anti- semitism.” The meaning of this phrase, “redemption from the redeemer,” taken from Nietzsche, is discussed in the interview with Gottfried that follows these reflections. Like me, Gottfried sees the world of Wagner appreciation as deeply affected by a cultish devotion that from its inception was cradling history’s most irrational and extremist mass-psychological movement. -

Walk of Wagner in Bayreuth

heute 1883 1872 Richard Wagner dirigiert am 22.5.1872 Beethovens 9. Synphonie G. Bechstein, 1876 Der Trauerzug mit der Leiche Richard Wagners Weltkulturerbe Opernhaus Festspielhaus am Grünen Hügel Ankunft am BahnhofRichard-Wagner-Stationen in Bayreuth Tourist-Information 1860 wurde hier schon im Beisein von König Maximilian II. von Bayern Richard Auf der ganzen Welt gibt es kein Opernhaus, das dem Werk nur eines Als Wagner 1872 mit seiner Familie nach Bayreuth zog, stand hier noch der Festspielhaus Richard-Wagner-Museum Tourist-Information Wagners Tannhäuser aufgeführt. 1870 wurde es Wagner – er lebte damals Künstlers gewidmet wäre. Für diesen kulturpolitischen Traum hat Richard alte Bahnhof. 1876 – im Jahr der ersten Festspiele – waren die geplante zwei- Grüner Hügel Haus Wahnfried. Träger: & Bayreuth Shop noch in Tribschen in der Schweiz und war auf der Suche nach einem Ort für Wagner gekämpft in einer Zeit, als das Urheberrecht noch in den Anfängen te Eisenbahnverbindung nach Nürnberg und der neue Bau erst in Arbeit. Richard-Wagner-Stiftung Bayreuth Opernstraße 22 / 95444 Bayreuth seine eigenen Festspiele – von Dirigent Hans Richter wegen seiner überdimen- steckte, an anderen Theatern Aufführungen fast ohne Proben stattfanden, 1879 war er endlich vollendet und Cosima konnte am 23. September in ihr Leitung: Dr. Sven Friedrich Tel. 0921-885 88 sional großen Bühne gerühmt. Als Richard und Cosima 1871 den Bau besichtig- die Sänger schlecht – und schon gar nicht schauspielerisch – ausgebildet waren, Tagebuch schreiben: „Im neuen Bahnhof, der R. viele Freude macht, Bier Wegen umfassender Sanierung, Mail: [email protected] ten, stellten sie allerdings fest, dass die spätbarocke Ausstattung mit Apoll und Musiker ohne soziale Absicherung im Range von Dienstboten entlohnt wur- getrunken. -

DRAGANA JEREMIĆ-MOLNAR PARSIFAL on the STAGE. the QUESTION of HISTORICAL TRUTHFULNESS Lecture Typology Seminar This Course Addresses to MA and Phd Students

DRAGANA JEREMIĆ-MOLNAR PARSIFAL ON THE STAGE. THE QUESTION OF HISTORICAL TRUTHFULNESS Lecture Typology Seminar This course addresses to MA and PhD students. Introduction Parsifal has special place not only in Wagner’s oeuvre but in the history of opera (performance) as well. Wagner was rather silent about all the layers of meanings and sacral symbols he provided Parsifal with, yet he believed that work’s ideological and regenerative message could be correctly decoded in special acoustics and atmosphere of Bayreuth theatre. Up to World War II Wagner’s stage directions were strictly followed which enabled Bayreuth spectators to experience Bühnenweihfestspiel in accordance with his wishes. Wieland Wagner’s 1951 Bayreuth Parsifal was the first expression of growing discomfort with this work and the first step in altering composer’s stage directions and overall vision. The next, more radical step was Adorno’s lecture “Wagner’s Aktualität” (1963). Adorno contributed to performance history of Parsifal by advocating (a) work’s “ambivalence”—its musical progressivity, and reactionary and meaningless “rest”—and (b) the “abandonment of ideology”. He started academic discussion about historical truthfulness of Richard Wagner’s Parsifal and proved to be the theoretical support for later, experimental, and sometimes arbitrary productions. There is, however, no consensus on truthfulness among contemporary directors of Parsifal. For some of them to be true to Wagner means to tell old stories in an old (Wagnerian) way and to let the audience find the meanings; for the others to be Description true to Wagner means to present on stage his character of Janus and—ultimately— to be caught up in the (political, social, economic) ambivalences of the contemporary world. -

Bibliographic Essay for Alex Ross's Wagnerism: Art and Politics in The

Bibliographic Essay for Alex Ross’s Wagnerism: Art and Politics in the Shadow of Music The notes in the printed text of Wagnerism give sources for material quoted in the book and cite the important primary and secondary literature on which I drew. From those notes, I have assembled an alphabetized bibliography of works cited. However, my reading and research went well beyond the literature catalogued in the notes, and in the following essay I hope to give as complete an accounting of my research as I can manage. Perhaps the document will be of use to scholars doing further work on the phenomenon of Wagnerism. As I indicate in my introduction and acknowledgments, I am tremendously grateful to those who have gone before me; a not inconsiderable number of them volunteered personal assistance as I worked. Wagner has been the subject of thousands of books—although the often-quoted claim that more has been written about him than anyone except Christ or Napoleon is one of many indestructible Wagner myths. (Barry Millington, long established one of the leading Wagner commentators in English, disposes of it briskly in an essay on “Myths and Legends” in his Wagner Compendium, published by Schirmer in 1992.) Nonetheless, the literature is vast, and since Wagner himself is not the central focus of my book I won’t attempt any sort of broad survey here. I will, however, indicate the major works that guided me in assembling the piecemeal portrait of Wagner that emerges in my book. The most extensive biography, though by no means the most trustworthy, is the six- volume, thirty-one-hundred-page life by the Wagner idolater Carl Friedrich Glasenapp (Breitkopf und Härtel, 1894–1911). -

Zenetudományi Folyóirat Li

ZENETUDOMÁNYI FOLYÓIRAT LI. évfolyam, 4. szám . 2013. november Magyar Zene ZENETUDOMÁNYI FOLYÓIRAT – 2013/4 Szerkesztô / Editor: Péteri Judit Szerkesztôbizottság / Editorial Board: Dalos Anna, Domokos Mária, Eckhardt Mária, Komlós Katalin, Mikusi Balázs, Péteri Lóránt, Székely András, Vikárius László Tanácsadó testület / Advisory Board: Malcolm Bilson (Ithaca, NY), Dorottya Fabian (Sydney), Farkas Zoltán, Jeney Zoltán, Kárpáti János, Laki Péter (Annandale- on- Hudson, NY), Rovátkay Lajos (Hannover), Sárosi Bálint, Somfai László, Szegedy- Maszák Mihály, Tallián Tibor A Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság lapja • Felelôs kiadó: a Társaság elnöke • Levelezési cím (belföldi elôfizetés): Magyar Zene, Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság, 1064 Budapest, Vörösmarty utca 35. ([email protected]) A folyóirat tartalomjegyzékét lásd: www.magyarzene.info, archívumát lásd: http:// mzzt.hu/index_HU.asp (Magyar Zene folyóirat menüpont) • Kéziratot nem ôrzünk meg, és csak felbélyegzett válaszborítékkal küldünk vissza • Külföldön elôfizetés- ben terjeszti a Batthyány Kultur- Press kft., telefon/telefax (+36 1) 201 88 91, (+36 1) 212 53 03; e- mail: batthyany@kultur- press.hu • Elôfizethetô a terjesztôktôl kért pos- tautalványon. Elôfizetési díj egy évre 2400 forint. Egyes szám ára 600 forint • Megje- lenik évente négyszer • Tördelés: graphoman • Címlapterv: Fodor Attila • Nyom- tatta az Argumentum Könyv- és Folyóiratkiadó kft. Budapesten • ISSN 0025- 0384 355 TARTALOM – CONTENTS TANULMÁNY – ARTICLES 357 KÖVÉR GYÖRGY A történész és -

Die Beidlers

Verena Naegele, Sibylle Ehrismann Die Beidlers Im Schatten des Wagner-Clans Der Verlag und die Autorinnen bedanken sich für die großzügige Unterstützung bei allen, die ungenannt bleiben wollen und namentlich: Goethe-Stiftung für Kunst und Wissenschaft Zürich Erste Auflage Sommer 2013 Alle Rechte vorbehalten Copyright © 2013 by rüffer & rub Sachbuchverlag, Zürich [email protected] | www.ruefferundrub.ch Fotos Umschlag, mit freundlicher Genehmigung: Franz Wilhelm Beidler, Villa Wahnfried (Privatbesitz Dagny Beidler) Siegfried und Cosima, Foto: Jacob Hilsdorf, um 1901 (Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung, Bayreuth) Druck und Bindung: CPI – Ebner & Spiegel, Ulm Papier: 80g/m2, Schleipen Werkdruck bläulichweiss, 1.75 ISBN 978-3-907625-66-8 Inhalt Beidler – der Name war uns unbekannt – Nike Wagner [9] Einleitung [12] 1. Kampf um den Namen Richard Wagners [17] 2. Beginn der Misere [29] 3. Siegfrieds Schatten [45] 4. Ein junger Schweizer Musiker in Bayreuth [58] 5. Das Zerwürfnis [79] 6. Idylle und Tragödie in Colmdorf [97] 7. Musik fürs Volk in Berlin [117] 8. Bayreuther Festspiele im Zeichen des Nationalsozialismus [140] 9. Emigration nach Paris und Zürich [164] 10. Wahl zum Sekretär des Schweizerischen Schriftstellervereins (SSV) [185] 11. Neubayreuth und Beidler [206] 12. Die graue Eminenz des Schriftstellervereins [227] 13. Im Kreuzfeuer von Gesinnungs-Fehden [245] Epilog [264] Anhang [293] Quellen [293] Anmerkungen [293] Bibliographie [324] Bildnachweis [327] Personenverzeichnis [328] Die Kapitel 1 – 6, 8, 11 wurden von Verena Naegele, die Kapitel 7, 9, 10, 12, 13 von Sibylle Ehrismann verfasst. Einleitung Die Idee zu diesem Buch entstand – wie könnte es anders sein – in Bayreuth. Wir saßen mit Dagny Beidler und andern an Wagner in- teressierten Frauen beim Abendessen, diskutierten die Festspiele und kamen auf Dagny Beidlers Abstammung zu sprechen. -

Jenö Takäcs Erinnerungen, Erlebnisse, Begegnungen

© Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Heft 86 Jenö Takäcs Erinnerungen, Erlebnisse, Begegnungen © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at Geleitwort Siegendorf, eine Marktgemeinde im Bezirk Eisenstadt, hat neben seiner Bedeu tung als Standort einer Zuckerfabrik auch einen ganz besonderen Stellenwert in der burgenländischen Musikkultur. Hier wurde am 12. September 1902 Jenö Takäcs geboren. Mit knapp fünfzehn Jahren hat der junge Pianist in Ödenburg und Eisenstadt seine ersten selbständigen Konzerte gegeben, bevor er nach Wien aufbrach, um an der Wiener Musikakademie sein musikalisches Rüstzeug für seine Laufbahn als Kompo nist und Pianist zu erwerben. Jenö Takäcs hat buchstäblich die ganze Welt bereist. Seine Reisen als Konzert pianist führten ihn durch ganz Europa, nach China, Japan, die USA; während seiner Aufenthalte in Kairo und auf den Philippinen wußte er die Tätigkeit eines Musikpäda gogen mit der des Musikforschers zu verbinden; 1952 schließlich wurde er an die Hochschule von Cincinnati berufen, wo er achtzehn Jahre lang wirkte. Bei all seinem rastlosen Leben hat Jenö Takäcs niemals seinen Heimatort Siegendorf vergessen, an den er zurückgekehrt ist und wo er nun schon zwanzig Jahre lebt. Hier, in der Stille und Abgeschiedenheit, hat er Kraft und Inspiration gesucht und gefunden. Persönlich kennengelernt habe ich Jenö Takäcs als junger Beamter anläßlich einer ihm gewidmeten Ausstellung zu Ehren seines 70. Geburtstages im Schloß Esterhäzy. Seitdem verbindet mich nicht nur mit Herrn Prof. Takäcs selbst, sondern auch mit seiner Frau Gemahlin eine tiefe Wertschätzung, die auch die Grundlage seiner engen Beziehungen mit dem Burgenländischen Landesmuseum darstellt. -

'Rise Again, Yes, Rise Again'

20 AUG – 10 SEP 2021 ‘RISE AGAIN, YES, RISE AGAIN‘ 20 AUG – 10 SEP 2021 ’RISE AGAIN, YES, RISE AGAIN’ www.beethovenfest.de Tickets +49 (0)228 – 50 20 13 13 Informations +49 (0)228 – 20 10 30 ‘Rise again, yes, rise again … … wilt thou, my dust, after a brief rest!’ Thus the opening lines of Friedrich Gottlob Klopstock’s ‘The Resurrection’, the poem that Gustav Mahler set to music in his Second Symphony. It was the first time that he had woven the human voice into a sym- phony tapestry, just as Beethoven had done in his Ninth. We have chosen these hope- filled lines as the motto of our 2021 Beet- hovenfest. Beethoven’s Ninth will resound at the beginning, Mahler’s ‘Resurrec- tion’ Symphony at the close. Beethoven’s final pronouncement at one end, Mahler’s continuation and glorification at the other. In its genesis, the Ninth is closely connected with the ‘Missa solemnis’. For this reason the ‘Missa’ will already be presented in Cologne Ca thedral in May – not without a surprising interlude. Cologne will also host an international youth orchestra venturing to play ‘Gruppen’, a monu- mental, spatially conceived work by Karlheinz Stockhausen. The orchestral works to be heard at the 2021 Beethovenfest are marked by a penchant for the universal and the spiritual. Among them will be Schubert and Bruckner ‘favourites’ played by the Vienna Philharmonic, and Gabriel Fauré’s Requiem and Stravinsky’s ‘Sym- phony of Psalms’, performed by the Orchestre des Champs-Elysées. Major birthdays can also be celebrated ex post facto. -

„Der Alte Nazi Von Nebenan“

Kultur SPIEGEL-GESPräch „Der alte Nazi von nebenan“ Die Weimarer Festivalchefin Nike Wagner über ihre Vorfahren Franz Liszt und richard Wagner, die Freundschaft ihrer Familie mit hitler und über Angela Merkels einseitigen Operngeschmack SPIEGEL: Frau Wagner, Sie sind die Nach - Wagner zur Seite. Aus Bayreuther Sicht SPIEGEL: Wie wurde bei Ihnen in der Villa fahrin zweier bedeutender Komponisten. war er aber immer nur der Steigbügel - Wahnfried über Liszt gesprochen? Wer steht Ihnen näher, Ihr Ururgroßvater halter Wagners, so wurde sein Bild tra - Wagner: Er hat bei den Wagners nie etwas Franz Liszt, dessen Geburtstag sich im diert und kommuniziert. Daran ist seine gegolten. Liszt wurde immer mal bespöt - Oktober zum 200. Mal jährt, oder dessen Tochter cosima Wagner nicht unschuldig. telt als der Abbé oder abgetan als Salon - Schwiegersohn richard Wagner? SPIEGEL: Den Vater reduzieren zugunsten virtuose. Das war eine schon von richard Wagner: Eindeutig Liszt. Ich habe ihn al - des Ehemanns? Wagner verachtete Kategorie, nah am Ef - lerdings spät im Leben entdeckt. Und nur Wagner: Wahrscheinlich musste sie bewei - fektmusiker. Und dann schrieb er so Sym - durch die lobenden Bemerkungen des sen, dass sie den größeren Komponisten phonien und geistliche Werke – wo die Komponisten und Dirigenten Pierre Bou - geheiratet hat. große Geschichte doch nur auf Wagners lez. Was für ein vielseitiges, Musikdramen hinsteuerte und phantastisches und auch ex - mit dem „Parsifal“ – aus Sicht perimentelles Œuvre! Seit der Wagners – die heiligen Sujets Jahren stelle ich Liszt nun schon richtig in Szene gesetzt in den Mittelpunkt meines waren. Den späten Liszt hielt Kunstfestes in Weimar. Er hat Wagner für wahnsinnig. Dabei den Geist, der mir gefällt: no - reichte Liszt mit den späten Wer - bel, exzentrisch, europäisch.