Geschichte Der Kunst Am Bau in Deutschland

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Recepção Da Arte E Da Tradição Olímpica Da Grécia Antiga No Contexto Dos Jogos Olímpicos De Berlim

Classica (Brasil) 19.2, 196-223, 2006 Olímpia a serviço de Germânia: a recepção da arte e da tradição olímpica da Grécia antiga no contexto dos Jogos Olímpicos de Berlim ELCIO LOUREIRO CORNELSEN Universidade Federal de Minas Gerais Brasil RESUMO. Nossa contribuição se destina à apresentação crítica das diversas formas de expressão do discurso nazista no contexto dos XI Jogos Olímpicos, realizados em 1936 na cidade de Berlim, construído a partir da recepção da iconografia grega e do ideal olímpico de “paz” que remonta à trégua sagrada que vigorava entre as cidades durante as olimpíadas na Grécia antiga, e do resgate do caráter ritualístico que envolvia os Jogos Olímpicos na sua origem. Partindo de exemplos nos âmbitos do cinema (o “Prólogo” do filme Olympia, da cineasta Leni Riefenstahl), das artes plásticas (esculturas que ornamentam o Estádio Olímpico de Berlim, e o Discóbolo, de Myron) e da imprensa (artigos publicados em jornais da época), pretendemos demonstrar na prática as estra- tégias de manipulação e de persuasão empregadas pelos detentores do poder no intuito de fabricar perante a opinião política internacional uma “ponte” entre a Grécia antiga e a Alemanha nazista como “nação amante da paz”, bem diferente daquela situação vivenciada no dia-a-dia de um Estado totalitário que tinha por fundamentos o expan- sionismo militar e o racismo. PALAVRAS-CHAVE. Olimpíada; Jogos Olímpicos de Berlim; esporte; discurso nazista; totalitarismo. Dentre as olimpíadas da era moderna, os XI Jogos Olímpicos, realizados em Berlim de 1º a 16 de agosto de 1936, são, seguramente, o maior exemplo de instrumentalização indevida do esporte e da arte por parte de um regime totalitário, para fins políticos e ideológicos. -

Federal City and Centre of International Cooperation

Bonn Federal City and Centre of International Cooperation Table of Contents Foreword by the Mayor of Bonn 2 Content Bonn – a New Profile 4 Bonn – City of the German Constitution 12 The Federal City of Bonn – Germany’s Second Political Centre 14 International Bonn – Working Towards sustainable Development Worldwide 18 Experience Democracy 28 Bonn – Livable City and Cultural Centre 36 1 Foreword to show you that Bonn’s 320,000 inhabitants may make it a comparatively small town, but it is far from being small-town. On the contrary, Bonn is the city of tomor- “Freude.Joy.Joie.Bonn” – row, where the United Nations, as well as science and Bonn’s logo says everything business, explore the issues that will affect humankind in about the city and is based on the future. Friedrich Schiller’s “Ode to Bonn’s logo, “Freude.Joy.Joie.Bonn.”, incidentally also Joy”, made immortal by our stands for the cheerful Rhenish way of life, our joie de vi- most famous son, Ludwig van vre or Lebensfreude as we call it. Come and experience it Beethoven, in the final choral yourself: Sit in our cafés and beer gardens, go jogging or movement of his 9th Symphony. “All men shall be brot- cycling along the Rhine, run through the forests, stroll hers” stands for freedom and peaceful coexistence in the down the shopping streets and alleys. View the UN and world, values that are also associated with Bonn. The city Post Towers, Godesburg Castle and the scenic Siebenge- is the cradle of the most successful democracy on Ger- birge, the gateway to the romantic Rhine. -

Gender Performance in Photography

PHOTOGRAPHY (A CI (A CI GENDER PERFORMANCE IN PHOTOGRAPHY (A a C/VFV4& (A a )^/VM)6e GENDER PERFORMANCE IN PHOTOGRAPHY JENNIFER BLESSING JUDITH HALBERSTAM LYLE ASHTON HARRIS NANCY SPECTOR CAROLE-ANNE TYLER SARAH WILSON GUGGENHEIM MUSEUM Rrose is a Rrose is a Rrose: front cover: Gender Performance in Photography Claude Cahun Organized by Jennifer Blessing Self- Portrait, ca. 1928 Gelatin-silver print, Solomon R. Guggenheim Museum, New York 11 'X. x 9>s inches (30 x 23.8 cm) January 17—April 27, 1997 Musee des Beaux Arts de Nantes This exhibition is supported in part by back cover: the National Endowment tor the Arts Nan Goldin Jimmy Paulettc and Tabboo! in the bathroom, NYC, 1991 €)1997 The Solomon R. Guggenheim Foundation, Cibachrome print, New York. All rights reserved. 30 x 40 inches (76.2 x 101.6 cm) Courtesy of the artist and ISBN 0-8109-6901-7 (hardcover) Matthew Marks Gallery, New York ISBN 0-89207-185-0 (softcover) Guggenheim Museum Publications 1071 Fifth Avenue New York, New York 10128 Hardcover edition distributed by Harry N. Abrams, Inc. 100 Fifth Avenue New York, New York 10011 Designed by Bethany Johns Design, New York Printed in Italy by Sfera Contents JENNIFER BLESSING xyVwMie is a c/\rose is a z/vxose Gender Performance in Photography JENNIFER BLESSING CAROLE-ANNE TYLER 134 id'emt nut files - KyMxUcuo&wuieS SARAH WILSON 156 c/erfoymuiq me c/jodt/ im me J970s NANCY SPECTOR 176 ^ne S$r/ of ~&e#idew Bathrooms, Butches, and the Aesthetics of Female Masculinity JUDITH HALBERSTAM 190 f//a« waclna LYLE ASHTON HARRIS 204 Stfrtists ' iyjtoqra/inies TRACEY BASHKOFF, SUSAN CROSS, VIVIEN GREENE, AND J. -

Deutschland 83 Is Determined to Stake out His Very Own Territory

October 3, 1990 – October 3, 2015. A German Silver Wedding A global local newspaper in cooperation with 2015 Share the spirit, join the Ode, you’re invited to sing along! Joy, bright spark of divinity, Daughter of Elysium, fire-inspired we tread, thy Heavenly, thy sanctuary. Thy magic power re-unites all that custom has divided, all men become brothers under the sway of thy gentle wings. 25 years ago, world history was rewritten. Germany was unified again, after four decades of separation. October 3 – A day to celebrate! How is Germany doing today and where does it want to go? 2 2015 EDITORIAL Good neighbors We aim to be and to become a nation of good neighbors both at home and abroad. WE ARE So spoke Willy Brandt in his first declaration as German Chancellor on Oct. 28, 1969. And 46 years later – in October 2015 – we can establish that Germany has indeed become a nation of good neighbors. In recent weeks espe- cially, we have demonstrated this by welcoming so many people seeking GRATEFUL protection from violence and suffer- ing. Willy Brandt’s approach formed the basis of a policy of peace and détente, which by 1989 dissolved Joy at the Fall of the Wall and German Reunification was the confrontation between East and West and enabled Chancellor greatest in Berlin. The two parts of the city have grown Helmut Kohl to bring about the reuni- fication of Germany in 1990. together as one | By Michael Müller And now we are celebrating the 25th anniversary of our unity regained. -

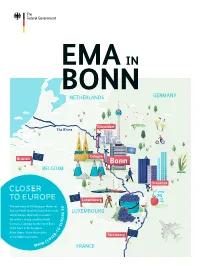

Closer to Europe — Tremendous Opportunities Close By: Germany Is Applying Interview – a Conversation with Bfarm Executive Director Prof

CLOSER TO EUROPE The new home of the European Medicines U E Agency (EMA) should be located centrally . E within Europe. Optimally accessible. P Set within a strong neigh bourhood. O R Germany is applying for the city of Bonn, U E at the heart of the European - O T Rhine Region, to be the location - R E of the EMA’s new home. S LO .C › WWW FOREWORD e — Federal Min öh iste Gr r o nn f H a e rm al e th CLOSER H TO EUROPE The German application is for a very European location: he EU 27 will encounter policy challenges Healthcare Products Regulatory Agency. The Institute Bonn. A city in the heart of Europe. Extremely close due to Brexit, in healthcare as in other ar- for Quality and Efficiency in Health Care located in T eas. A new site for the European Medicines nearby Cologne is Europe’s leading institution for ev- to Belgium, the Netherlands, France and Luxembourg. Agency (EMA) must be found. Within the idence-based drug evaluation. The Paul Ehrlich Insti- Situated within the tri-state nexus of North Rhine- EU, the organisation has become the primary centre for tute, which has 800 staff members and is located a mere drug safety – and therefore patient safety. hour and a half away from Bonn, contributes specific, Westphalia, Hesse and Rhineland-Palatinate. This is internationally acclaimed expertise on approvals and where the idea of a European Rhine Region has come to The EMA depends on close cooperation with nation- batch testing of biomedical pharmaceuticals and in re- life. -

UM: DRUCK Nummer 22 Jänner 2013 Jänner 22 Buch - Zweites

Zeitschrift für Druckgraphik und visuelle Kultur UM: DRUCK Nummer 22 Jänner 2013 - zweites Buch 22 Jänner 2013 ZEIT(LOSE) ZEICHEN – iN DER ZEIT VERAnkERT Die große Ausstellung „Zeit(lose) Zeichen“ im Wiener Künstlerhaus, kuratiert von Christina Maria Holter und Barbara Höller, versammelt künstlerische Positionen, die sich in unterschiedlicher Intensität und Trefflichkeit auf das Werk des Wiener Philosophen und Bildstatistikers Otto Neurath beziehen. Von Philipp Maurer Michael WEGERER. Perceptions Life of (Data Visualisation): IKEA 2012, Uhren, Zeichnung, Siebdruck, Digitaldruck, Durchmesser je 33 cm Viele bildende KünstlerInnen sind es müde, nur über Beitrag einen metaphysischen Gedanken erkannte, „Internationalen Kongresse für Einheit der Wissen- innerkünstlerische Fragestellungen, über Form- und laut „Metaphysik!“ rief und später nur mehr „mmm“ schaft“, die bereits vom Wiener Kreis als internati- Materialprobleme nachzudenken und die Ergebnisse summte. onales Diskussionsforum empirischer und rationaler solchen Denkens in ästhetischen Gestaltungen zu Philosophie und Erkenntnistheorie geplant worden diskutieren. Sie greifen außerkünstlerische Themen Der Verein Ernst Mach wurde 1934 von den Aus- waren, hielt Vorlesungen über Empirische Sozial- auf und bringen damit sich und ihre Sichtweisen in trofaschisten verboten, ebenso das Publikationsor- wissenschaften und agitierte konsequent gegen jeg- öffentliche Diskussionen ein. Dabei nähern sie sich gan des Vereins, die Zeitschrift „Erkenntnis“. Mo- liches totalitäre Denken. Otto Neurath starb plötz- gerne wissenschaftlichen Themen an, vor allem sol- ritz Schlick wurde am 22. Juni 1936 auf der Phi- lich am 22. Dezember 1945 in Oxford. chen, die mit ihrem eigenen Metier, dem Visuellen, losophenstiege der Universität Wien von seinem zu tun haben. Daher ist Otto Neurath, der Schöp- ehemaligen Studenten Dr. Johann Nelböck, einem Otto Neuraths Werk wurde in Österreich erst zu fer der Bildstatistik, der die Visualisierung wissen- antisemitischen, deutschnationalen Katholiken, er- Ende des 20. -

AD Presentation for Exhibitors.Pdf

16. 18. 18 IMPRESSIONEN 2017 IMPORTANT REGISTRATION INFORMATION / THE APPLICATION DEADLINE FOR ART DÜSSELDORF IS MAY 8, 2018. / REGISTRATIONS FOR ART DÜSSELDORF CAN BE SUBMITTED ONLINE ONLY. / THE REGISTRATION FEE CAN BE PAID BY CREDIT CARD ONLY. / PLEASE REGISTER ONLINE AT: WWW.ART-DUS.DE KEY PARAMETER / NOV 16 – 18, 2018 / PREVIEW: NOV 15, 2018 / AROUND 100 ESTABLISHED AND YOUNG REGIONAL AND INTERNATIONAL GALLERIES / AROUND 40,000 VISITORS / MODERN AND CONTEMPORARY ART (1945-2018) / LOCATION: AREAL BÖHLER - 2 HALLS - 12,000 SQM GROSS EXHIBITION SPACE IMPRESSIONEN 2017 PRESS COMMENTS ON THE PREMIERE 2017 „THIS YEAR, FOR THE FIRST YEAR, DÜSSELDORF HOSTED ITS OWN ART FAIR. THE OPENING WAS A GLITZY EVENT– AN ENORMOUS HANGAR SWARMING WITH WEALTHY COLLECTORS IN EXPENSIVE CLOTHES.“ (BBC) „ART DÜSSELDORF WINS OVER THE RHINELAND´S COLLECTORS.“ (THE ART NEWSPAPER) „ART DÜSSELDORF DARES TO LAUNCH A NEW ART FAIR IN THE RHINELAND - THE PREMIERE WITH 80 GALLERIES IS A SUCCESS.“ (TAGESSPIEGEL) „ART DÜSSELDORF FULFILLED ALL THE REQUIREMENTS FOR VISITORS TO BECOME CUSTOMERS – NO MATTER WHETHER REGIONAL OR NOT.“ (WELT - N24) „THE NEW ART FAIR IN THE FORMER INDUSTRIAL COMPLEX AREAL BÖHLER KICKS OFF WITH AN ENTHRALLING SHOW, WHICH RECEIVES THE HIGHEST OF PRAISE.“ (WESTDEUTSCHE ZEITUNG) „A DIGESTIBLE, PLEASANT AND HIGH-QUALITY EXHIBITION WITH WIDE CORRIDORS AND LARGE STANDS THAT MAKE A VISIT A RELAXING EXPERIENCE.“ (H.ART MAGAZINE) IMPRESSIONEN 2017 MEMBERS OF THE SELECTION COMMITTEE VERONIQUE ANSORGE, DAVID ZWIRNER (NEW YORK, LONDON) CRISTINA GUERRA, CRISTINA -

Press Kit Jeanne Mammen 4.10.17

Jeanne Mammen. The Observer. Retrospective 1910–1975 06.10.2017–15.01.2018 PRESS KIT CONTENTS Press release Selected works of the exhibition Biography Jeanne Mammen Exhibition texts Exhibition catalogue Film “Write Me Emmy!” Education programme Online campaign #JeanneMammenBG Press images 0 WWW.BERLINISCHEGALERIE.DE BERLINISCHE GALERIE LANDESMUSEUM FÜR MODERNE ALTE JAKOBSTRASSE 124-128 FON +49 (0) 30 –789 02–600 KUNST, FOTOGRAFIE UND ARCHITEKTUR 10969 BERLIN FAX +49 (0) 30 –789 02–700 STIFTUNG ÖFFENTLICHEN RECHTS POSTFACH 610355 – 10926 BERLIN [email protected] PRESS RELEASE Ulrike Andres Head of Marketing and Communications Tel. +49 (0)30 789 02-829 [email protected] Contact: Smith –Agentur für Markenkommunikation Felix Schnieder-Henninger Tel. +49 (0)30 609 809 711 Mobile +49 (0)163 2515150 [email protected] Berlin, October 2017 Jeanne Mammen. The Observer Retrospective 1910–1975 06.10.2017–15.01.2018 Press conference: 4.10, 11 am, Opening: 5.10, 7 pm Jeanne Mammen (1890-1976), painter and illustrator, is one of the most colourful characters in recent German art history, and yet one of the hardest to unravel. This Berlin artist experienced war, destruction, poverty and the rise from ruins in her own very personal, productive way. By staging one of the biggest Mammen retrospectives to date, the Berlinische Galerie has initiated a rediscovery of her iconic works from the 1920s, her “degenerate” experiments and her magically poetic abstractions. Jeanne Mammen’s œuvre, with all its fierce fault lines, is a significant reflection of political and aesthetic upheavals in the last century. Art scholars have long valued Mammen as a distinctive figure in the art of the Weimar Republic and the post-war years, rare far beyond the confines of Berlin and Germany. -

Documenta 5 Working Checklist

HARALD SZEEMANN: DOCUMENTA 5 Traveling Exhibition Checklist Please note: This is a working checklist. Dates, titles, media, and dimensions may change. Artwork ICI No. 1 Art & Language Alternate Map for Documenta (Based on Citation A) / Documenta Memorandum (Indexing), 1972 Two-sided poster produced by Art & Language in conjunction with Documenta 5; offset-printed; black-and- white 28.5 x 20 in. (72.5 x 60 cm) Poster credited to Terry Atkinson, David Bainbridge, Ian Burn, Michael Baldwin, Charles Harrison, Harold Hurrrell, Joseph Kosuth, and Mel Ramsden. ICI No. 2 Joseph Beuys aus / from Saltoarte (aka: How the Dictatorship of the Parties Can Overcome), 1975 1 bag and 3 printed elements; The bag was first issued in used by Beuys in several actions and distributed by Beuys at Documenta 5. The bag was reprinted in Spanish by CAYC, Buenos Aires, in a smaller format and distrbuted illegally. Orginally published by Galerie art intermedai, Köln, in 1971, this copy is from the French edition published by POUR. Contains one double sheet with photos from the action "Coyote," "one sheet with photos from the action "Titus / Iphigenia," and one sheet reprinting "Piece 17." 16 ! x 11 " in. (41.5 x 29 cm) ICI No. 3 Edward Ruscha Documenta 5, 1972 Poster 33 x 23 " in. (84.3 x 60 cm) ICI /Documenta 5 Checklist page 1 of 13 ICI No. 4 Lawrence Weiner A Primer, 1972 Artists' book, letterpress, black-and-white 5 # x 4 in. (14.6 x 10.5 cm) Documenta Catalogue & Guide ICI No. 5 Harald Szeemann, Arnold Bode, Karlheinz Braun, Bazon Brock, Peter Iden, Alexander Kluge, Edward Ruscha Documenta 5, 1972 Exhibition catalogue, offset-printed, black-and-white & color, featuring a screenprinted cover designed by Edward Ruscha. -

Juli-September Schlesischer Kulturspiegel Śląski Prezegląd Kulturalny

53. Jahrgang 2018 l Würzburg l 3/18 Juli-September Schlesischer Kulturspiegel Śląski Prezegląd Kulturalny . Slezské Kulturní Zrcadlo Herausgegeben von der Stiftung Kulturwerk Schlesien 18 Informationen über das schlesische Kulturleben – Ausstellungen, Tagungen, Publikationen,3 Wissenswertes Das Bergwerk Laurahütte bei Siemianowitz (fälschlich bezeichnet als „Die Königshütte in Schlesien“), 1842, kol. Stahlstich nach Zeichnung von C. Reiss, 10,3 x 14,8 cm. © Stiftung Kultur- werk Schlesien, Veduten Gleiwitz 003. VON DER STIFTUNG KULTURWERK SCHLESIEN Die Kulturgeschichte des industriellen Zeitalters im Blick Industriekultur und schlesische Unternehmen vor und nach 1945 standen im Mittelpunkt der Jahrestagung. Der Wirtschaftsgeschichte galt die Jahrestagung der Problemen wie das Ruhrgebiet früher stand. Dass Ober- Stiftung Kulturwerk Schlesien vom 1. bis 3. Juni 2018 schlesien kulturell bedeutende Industriebauten aufweist, im Exerzitienhaus „Himmelspforten“ in Würzburg. Dabei verdeutlicht die Aufnahme der alten Bergwerksstadt Tar- ging es um „Industriekultur in Schlesien und schlesische nowitz in die Liste des UNESCO-Welterbes. Unternehmen vor und nach 1945“. Der Begriff Indus- Industrielle Frühformen fanden sich jedoch zunächst triekultur steht für die Beschäftigung mit der gesamt- in den niederschlesischen Gebirgsgegenden, wie Prof. en Kulturgeschichte des industriellen Zeitalters, das in Dr. Arno Herzig (Hamburg) in seinem Vortrag „Von der Deutschland um 1850 einsetzte. Industriekultur umfasst Protoindustrie zum industriellen Zeitalter -

The Jewish Kulturbund in Bavaria, 1934-‐1938

The Jewish Kulturbund in Bavaria, 1934-1938: Art and Jewish Self-Representation under National Socialism Dana LeiGh Smith Submitted in partial fulfillment of the requirements of the DeGree of DoCtor of Philosophy 1 I, Dana LeiGh Smith, Confirm that the researCh inCluded within this thesis is my own work or that where it has been carried out in collaboration with, or supported by others, that this is duly aCknowledGed below and my Contribution indiCated. Previously published material is also acknowledged below. I attest that I have exercised reasonable care to ensure that the work is original, and does not to the best of my knowledGe break any UK law, infrinGe any third party’s copyright or other Intellectual Property Right, or contain any confidential material. I aCCept that the ColleGe has the riGht to use plaGiarism deteCtion software to check the electronic version of the thesis. I Confirm that this thesis has not been previously submitted for the award of a degree by this or any other university. The CopyriGht of this thesis rests with the author and no quotation from it or information derived from it may be published without the prior written Consent of the author. Signature: Date: 16 July 2015 Details of collaboration and publications (published as of 16 July 2015): “‘Münchens Ruf als erste deutsChe Kunststadt…”: Der JüdisChe Kulturbund in Bayern, Ortsgruppe München (1934-1938)’ in Münchner Beiträge zur Jüdischen Geschichte und Kultur (Autumn 2014). ‘Die Arbeit des JüdisChen Kulturbundes’ in Das Jahr 1938: Kunstleben im Nationalsozialismus, ed. Julia Voss and Raphael Gross (Wallstein: DeCember 2013). -

Kurzbiographien Der Im Buch Untersuchten Parteivorsitzenden

Kurzbiographien der im Buch untersuchten Parteivorsitzenden Kurzbiographien enu *** Konrad Adenauer (1876-1967) trat 1906 dem Zentrum bei und tibernahm nach einigen Erfahrungen als Beigeordneter der Stadt K61n von 1917-33 das Amt des Oberbtirgermeisters. Nach seiner Absetzung und anschlieBend politi scher Zuruckhaltung im Nationalsozialismus wurde er 1946 Vorsitzender der neu gegrundeten COU in der britischen Besatzungszone. Seine Arbeit als Prasident des Parlamentarischen Rates 1948/49 war eine Weichenstellung, die den Weg zum Kanzleramt 6ffnete, das er von 1949-63 innehatte. 1951-55 amtierte er zu gleich als AuBenminister. Vorsitzender der COU Oeutschlands war er von ihrer Grundung 1950-66. *** Ludwig Erhard (1897-1977) arbeitete als promovierter Okonom bis zum Kriegsende an verschiedenen Wirtschaftsinstituten. 1945/46 wurde er bayeri scher Wirtschaftsminister. AnschlieBend bereitete er 1947 als Leiter der Exper tenkommission "Sonderstelle Geld und Kredit" die Wahrungsreform mit vor und wurde im Jahr darauf zum Oirektor der Wirtschaft der Bizone gewahlt. 1949-63 amtierte er als Wirtschaftsminister der Regierung Adenauer. 1963-66 trat er dessen Nachfolge als Bundeskanzler an. Oer COU trat er aller Wahrscheinlich keit nach erst 1963 bei. 1966/67 amtierte er als deren Parteivorsitzender. Bis zu seinem Tod 1977 blieb Erhard Bundestagsabgeordneter. *** Kurt Georg Kiesinger (1904-1988) war 1933-45 Mitglied der NSOAP. Ab 1940 arbeitete der gelernte Jurist in der Rundfunkabteilung des ReichsauBenmi nisteriums, deren stellvertretender Abteilungsleiter er 1943 wurde. Nach der Internierung 1945/46 tibernahm er im folgenden Jahr das Amt des Landesge schaftsfuhrers der COU Stidwtirttemberg-Hohenzollern. 1949-59 war er ein aktives Mitglied des Bundestages, 1950-57 Vorsitzender des Vermittlungsaus schusses und 1954-58 Vorsitzender des Ausschusses fur Auswartige Angelegen heiten.