AL-QUR'an DAN ILMU KELAUTAN Mohammed Bin

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

1 a REVIEW of MUSLIM MARITIME TRADITION Omar Bin Yaakob

A REVIEW OF MUSLIM MARITIME TRADITION Omar Bin Yaakob*, Mohamad Pauzi Abdul Ghani, Faizul Amri Adnan Marine Technology Centre, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM, Johor Bahru, Johor * Corresponding Author: [email protected] Abstract The ocean covers more than 75% of the earth surface. This vast expanse of water promises a wealth of opportunities as well as challenges. This paper describes a historical perspective of development of maritime ventures in the Islamic World from the time of the Prophet (pbuh) until the present day. The expansion of the Muslim caliphate entailed among others rapid growth in communication and transport system as well as the need for a well-organised naval fleet. The peak of Muslim naval power was during the rule of the Ottoman Empire when their warships held sway over the Mediterranean, the Red Sea and parts of the Indian Ocean. A survey of the present status of maritime military, commercial, education and R&D capacity in Muslim countries is presented and proposals put forward for improving collaboration in this field. Keywords: Muslim maritime, maritime technology, economic impact, commercial ventures 1.0 Introduction The ocean, which covers more than 75% of the earth surface, supplies various needs of the human being. Besides the ubiquitous seafood, the ocean provides sources of various kinds of minerals and ornaments. It is a means of commerce, providing more than 95% of the transportation needs of international trade. For the coastal states, it is a means of defense while for the aggressive nations; the sea is an avenue for imperial expansions. In the latter half of the twentieth century, the ocean strategic and economic importance was enhanced particularly after the discovery of oil and gas in the Gulf of Mexico. -

PİRİ REİS and HIS PRECIOUS WORKS (World Maps and the Book of Navigation) Ibrahim YILMAZ TURKEY [email protected]

5/29/2012 PİRİ REİS and HIS PRECIOUS WORKS (World Maps and The Book of Navigation) Ibrahim YILMAZ TURKEY [email protected] 1 TS02K-Surveying History LIFE Piri Reis was a famous Turkish cartographer, shipmaster, navigator and an researcher who was born in Gallipoli in 1465 and educated there. He started working as a sailor at an early age under his uncle Kemal Reis’ tutelage, a famous commander of the Ottoman navy, in the 16th century. 2 TS02K-Surveying History 1 5/29/2012 After the death of Kemal Reis in 1510, Piri Reis returned to Gallipoli and dedicated much of his time on his world map and his book, Kitab-ı Bahriye (Book of Navigation). In 1517, Piri Reis participated in the Ottoman’s campaign to Egypt as one of the Ottoman navy admirals and presented his world map dated 1513 to Sultan Selim the Conqueror. In his last mission, Piri Reis commanded an expedition against the Portuguese at Hormuz that failed in its goal of taking the citadel and executed in 1554 on the grounds of a debatable decision he had made as a commander to avoid direct confrontation with Portuguese navy. 3 TS02K-Surveying History WORKS First World Map of Piri Reis (1513) Second World Map of Piri Reis (1528) Kitab-ı Bahriye (1521-1526) 4 TS02K-Surveying History 2 5/29/2012 1513 – FIRST WORLD MAP of PİRİ REİS NORTH EUROPE AMERICA AFRICA SOUTH ATLANTIC AMERICA OCEAN Library of Topkapı Palace Museum 5 TS02K-Surveying History 61 cm 9 Colours gazelle skin 5 Compass roses 2 Scale bars 20 Unknown 8 Muslims 1 Christopher Columbus 86 cm 1 Arabic scale bar 4Portugal 34 REFERENCE MAPS compass rose 41 cm 6 TS02K-Surveying History 3 5/29/2012 7 TS02K-Surveying History 8 TS02K-Surveying History 4 5/29/2012 This country is inhabited. -

The Making of Prayer Circles (PC) and Prayer Direction Circles (PDC) Map

Ahmad S. Massasati, Ph.D. Department of Geography Faculty of Humanities and Social Sciences United Arab Emirates University Email: [email protected] The Making of Prayer Circles (PC) and Prayer Direction Circles (PDC) Map Abstract Geographic Information Systems GIS has proven to be an essential tool of Automated Cartography. The problems of finding the direction to the City of Makkah is extremely important to Muslims around the globe to perform the five time daily prayer. The challenge to solve such a problem is a classical example of map projection on flat surface where distortion may give the wrong impression on directions. A prayer direction circles and a prayer circle system have been introduced using GIS to solve the problem. Using spherical triangulation solution with the city of Makkah at the center of the prayer circles, a prayer map was designed to solve the problem. Knowing that map making is an art as well as a science, Islamic calligraphy and designs were added for better enhancement of the map. Introduction Map making was always recognized as a science and an art. The science of map making deals with location and attributes, and is expected to provide accurate information. With Geographic Information Systems (GIS) technology, it is becoming 1 possible to make maps with a higher accuracy and speed. GIS also provides the mapmakers with a powerful tool to introduce maps to a wider range of audience in various scales and formats. The pictorial nature of cartographic language makes it the most understood form of communication for all of mankind. -

Ramiz Daniz the Scientist Passed Ahead of Centuries – Nasiraddin Tusi

Ramiz Daniz Ramiz Daniz The scientist passed ahead of centuries – Nasiraddin Tusi Baku -2013 Scientific editor – the Associate Member of ANAS, Professor 1 Ramiz Daniz Eybali Mehraliyev Preface – the Associate Member of ANAS, Professor Ramiz Mammadov Scientific editor – the Associate Member of ANAS, Doctor of physics and mathematics, Academician Eyyub Guliyev Reviewers – the Associate Member of ANAS, Professor Rehim Husseinov, Associate Member of ANAS, Professor Rafig Aliyev, Professor Ajdar Agayev, senior lecturer Vidadi Bashirov Literary editor – the philologist Ganira Amirjanova Computer design – Sevinj Computer operator – Sinay Translator - Hokume Hebibova Ramiz Daniz “The scientist passed ahead of centuries – Nasiraddin Tusi”. “MM-S”, 2013, 297 p İSBN 978-9952-8230-3-5 Writing about the remarkable Azerbaijani scientist Nasiraddin Tusi, who has a great scientific heritage, is very responsible and honorable. Nasiraddin Tusi, who has a very significant place in the world encyclopedia together with well-known phenomenal scientists, is one of the most honorary personalities of our nation. It may be named precious stone of the Academy of Sciences in the East. Nasiraddin Tusi has masterpieces about mathematics, geometry, astronomy, geography and ethics and he is an inventor of a lot of unique inventions and discoveries. According to the scientist, America had been discovered hundreds of years ago. Unfortunately, most peoples don’t know this fact. I want to inform readers about Tusi’s achievements by means of this work. D 4702060103 © R.Daniz 2013 M 087-2013 2 Ramiz Daniz I’m grateful to leaders of the State Oil Company of Azerbaijan Republic for their material and moral supports for publication of the work The book has been published in accordance with the order of the “Partner” Science Development Support Social Union with the grant of the State Oil Company of Azerbaijan Republic Courageous step towards the great purpose 3 Ramiz Daniz I’m editing new work of the young writer. -

00 Jenerik 39.Indd

SAYI 39 • 2012 OSMANLI ARAŞTIRMALARI THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES Other Places: Ottomans traveling, seeing, writing, drawing the world A special double issue [39-40] of the Journal of Ottoman Studies / Osmanlı Araştırmaları Essays in honor of omas D. Goodrich Part I Misafir Editörler / Guest Editors Gottfried Hagen & Baki Tezcan Searchin’ his eyes, lookin’ for traces: Piri Reis’ World Map of & its Islamic Iconographic Connections (A Reading Through Bağdat and Proust)* Karen Pinto** Gözlerine Bakmak, İzler Aramak: Piri Reis’in 1513 Tarihli Dünya Haritası ve Onun İslâm İkonografisi ile İlişkileri (Bağdat 334 ve Proust Üzerinden Bir Okuma) Özet Osmanlı korsanı (sonradan amirali) Muhiddin Piri, yani Piri Reis’in 1513 tarihli dünya haritasından geriye kalan ve Atlantik Okyanusu ile Yeni Dünya’yı betimleyen kı- sım, haritacılık tarihinin en ünlü ve tartışmalı haritalarından biri sayılır. 1929’da Topka- pı Sarayı’nda bulunmasından beri, bu erken modern Osmanlı haritası, kaynak ve kökeni hakkında şaşırtıcı soruların ortaya atılmasına sebep olmuştur. Bazı araştırmacılar, kadim deniz kralları ya da uzaydan gelen yabancıların haritanın asli yaratıcıları olduğunu söylerken, diğerleri Kolomb’un kendi haritası ve erken Rönesans haritacılarına bağladılar boşa çıkan ümitlerini. Cevap verilmeden kalan bir soru da, İslâm haritacılığının Piri Reis’in çalışma- larını nasıl etkilediği. Bu makale, klasik İslâm haritacılık geleneği ile Piri Reis’in haritası arasındaki bugüne kadar fark edilmemiş ikonografik ilişkileri gözler önüne seriyor. Anahtar kelimeler: Piri Reis, Piri Reis’in 1513 tarihli dünya haritası, Osmanlı hari- tacılığı, İslâm dünyasında haritacılık, ‘Acâ’ibü’l-mahlukat geleneği, İslâm dünyasında elyazması süslemeciliği. When a man is asleep, he has in a circle round him the chain of the hours, the sequence of the years, the order of the heavenly host. -

On the Process of Sedentarization of Volga Bulgars

Journal of Sustainable Development; Vol. 8, No. 7; 2015 ISSN 1913-9063 E-ISSN 1913-9071 Published by Canadian Center of Science and Education On the Process of Sedentarization of Volga Bulgars Fayaz Sh. Khuzin1 1 Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan, Russia Correspondence: Fayaz Sh. Khuzin, Kazan (Volga Region) Federal University, Kremlyovskaya 18, Kazan, Russia. E-mail: [email protected] Received: June 15, 2015 Accepted: June 24, 2015 Online Published: June 30, 2015 doi:10.5539/jsd.v8n7p68 URL: http://dx.doi.org/10.5539/jsd.v8n7p68 Abstract The relevance of the study is determined by the need to create a more complete picture of the conversion of the nomadic peoples of Eurasian steppes, namely, the Volga Bulgars living in VIII-X centuries, to a strict sedentarization while statehood was being formed and new religion – Islam was being spread. The objective of the article is to analyze the available sources, enabling to specify the chronological framework of sedentarization of Bulgars, which at the end of IX - beginning of X centuries resulted in the emergence of stationary settlements, including cities. The multidisciplinary approach to the problem is the leading one in this article. It involves synthesis of data provided by a number of sciences in order to obtain complete information. The article presents the results of the analysis of written sources contained in the works of Oriental authors dated back to X century, archaeological and numismatic materials. The article submissions may be worthwhile in studies conducted by scholars researching Bulgars and scientists involved in researching the general issues of the history of nomadic and semi-nomadic peoples of medieval Eurasia. -

The Balkhi School of Geographers

5 · The BalkhI School of Geographers GERALD R. TIBBETTS WORKS OF THE BALKHI SCHOOL 934), a scholar whose background, though not his geo graphical work, was well known in the Arab literary The earliest set of maps to survive from the corpus of milieu.6 Since he was the earliest of these authors and Islamic cartography are those that accompany the text the other authors admit they are indebted to him, this ~urat Kitab al-ar4(Picture of the earth) of Abu al-Qasim group has been referred to by European scholars as the Mubammad ibn Hawqal in the manuscript dated 479/ BalkhI school of geographers.7 1086, found in the Topkapl Sarayi Miizesi Kiitiiphanesi in Istanbul.1 Similar sets of maps occur in other manu scripts in Istanbul and in several well-known manuscripts in European libraries. The next in age is that from the 1. No. 6527 in Fehmi Edhem Karatay, Topkapt Sarayt Muzesi Kutu Forschungsbibliothek in Gotha, dated 569/1173.2 This phanesi: Arap~a Yazmalar Katalogu, 3 vols. (Istanbul: Topkapi Sarayl Miizesi, 1962-66), 3:581. Its shelf number, quoted by J. H. Kramers et manuscript, known as MS. Ar. 1521, contains a text of aI., is A. 3346. Other Topkapl Sarayl Miizesi manuscripts with maps Kitab al-masalik wa-al-mamalik (Book of routes and are A. 3012 (6523), A. 3347 (6528), A. 3348 (6525), and A. 2830 (6524); provinces) of Abu Isbaq IbrahIm ibn Mu1}ammad al-FarisI see 3:580-81. al-l~takhrI, and because it was published in facsimile by 2. -

The Socioeconomics of State Formation in Medieval Afghanistan

The Socioeconomics of State Formation in Medieval Afghanistan George Fiske Submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Graduate School of Arts and Sciences COLUMBIA UNIVERSITY 2012 © 2012 George Fiske All rights reserved ABSTRACT The Socioeconomics of State Formation in Medieval Afghanistan George Fiske This study examines the socioeconomics of state formation in medieval Afghanistan in historical and historiographic terms. It outlines the thousand year history of Ghaznavid historiography by treating primary and secondary sources as a continuum of perspectives, demonstrating the persistent problems of dynastic and political thinking across periods and cultures. It conceptualizes the geography of Ghaznavid origins by framing their rise within specific landscapes and histories of state formation, favoring time over space as much as possible and reintegrating their experience with the general histories of Iran, Central Asia, and India. Once the grand narrative is illustrated, the scope narrows to the dual process of monetization and urbanization in Samanid territory in order to approach Ghaznavid obstacles to state formation. The socioeconomic narrative then shifts to political and military specifics to demythologize the rise of the Ghaznavids in terms of the framing contexts described in the previous chapters. Finally, the study specifies the exact combination of culture and history which the Ghaznavids exemplified to show their particular and universal character and suggest future paths for research. The Socioeconomics of State Formation in Medieval Afghanistan I. General Introduction II. Perspectives on the Ghaznavid Age History of the literature Entrance into western European discourse Reevaluations of the last century Historiographic rethinking Synopsis III. -

Nomination Form Asia/Pacific Memory of the World Register

Year Name of documentary heritage Page no. MOWCAP UNESCO Memory of the World Regional Committee for Asia/Pacific Nomination form Asia/Pacific Memory of the World Register Office Use Only ID code: Item or collection short title: Institution / Owner: Country or countries Assessed by: Decision: (circle as appropriate) (Rujaya Abhakorn) (date) / / 1. Recommended (xxxxxx) (date) / / 2. Not recommended (xxxxxx) (date) / / 3. Recommended subject to the following (attach additional comments if required): (xxxxxx) (date) / / 1 Year Name of documentary heritage Page no. Introduction This form should be used to nominate items to the Asia/Pacific Memory of the World Register. It sets out, in logical order, the range of information needed. Nominations should be expressed in clear concise language and lengthy submissions are not required. Supplementary data may be attached. Please clearly label and number every page in the boxes provided. It is highly recommended that prospective nominees should carefully read the Guidelines for nominating items and collections to the Asia/Pacific Memory of the World Register for further information before and during preparing a nomination. Nominees should also look at the current International Memory of the World Register http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php- URL_ID=1678&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html and the Australian Memory of the World Register to see examples of completed nomination forms. Please submit two complete document sets on paper (one original and one photocopied versions) and one electronically. Completed nominations should be posted by mail and submitted electronically to reach the following address: Ms Helen Swinnerton Secretary General of MOWCAP, 1/F Tower 2 & 3, HSBC Centre, 1 Sham Mong Road, Kowloon Hong Kong [email protected] The nomination form and any accompanying material will not be returned and will become the property of MOWCAP. -

Hussain Ali Tahtooh

3=;;5?3819 ?591A8=<@ 25AC55< A75 1?12 C=?94 1<4 8<481 !)?4 1<4 *A7%.A7 1<4 '&A7 35<AB?85@" 7VTTDLP 1NL ADKUQQK 1 AKHTLT @VEOLUUHG IQS UKH 4HJSHH QI >K4 DU UKH BPLWHSTLUZ QI @U$ 1PGSHXT '.-, 6VNN OHUDGDUD IQS UKLT LUHO LT DWDLNDENH LP ?HTHDSFK0@U1PGSHXT/6VNNAHYU DU/ KUUR/%%SHTHDSFK#SHRQTLUQSZ$TU#DPGSHXT$DF$VM% >NHDTH VTH UKLT LGHPULILHS UQ FLUH QS NLPM UQ UKLT LUHO/ KUUR/%%KGN$KDPGNH$PHU%'&&()%(.++ AKLT LUHO LT RSQUHFUHG EZ QSLJLPDN FQRZSLJKU COMMII' hAl1 J1:IATroNH 1IITWEJN THE ARAB WORLD AND INDIA (.IRI) AN]) 4Th / 9111 AND 10TH CENTURIES) By ' Hussahi All. Tahtooh fl.I., Baghdad M.A., Mosul A llIofll!3 nulitnitted fo! the Degree of Doctor of Philosophy In the lJiilveislty of St. Andrews. • AiiIro'n December 1986. AI3STRACT 1:1,13 t)IeIlent woik Is mainly concerned with the commercial relations I)etweon the Arab world and India In the 3rd and 4th / 9th and 10th centurIes. The thesis consists of an Introduction and five chapters. The lntwdiictloit contains a brief survey of the historical background to the A,iih-Iiidkin trade links In the period prior to the period of the research. lt also Includes the reasons for choosing the subject, and the t1I[ficiiltles with which the research was faced. The intro(1(I(II Iin niso conta his the methods of the research and a study of the ma lit S ( 3LIt (iCS (1iipter One deals with the Arab provinces, the main kingdoms of India, Iho political situation in the Arab world and India, and its effecis iiii the Enhliject. -

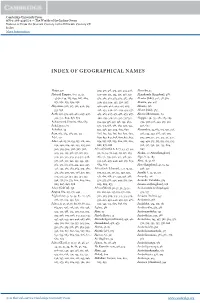

Index of Geographical Names

Cambridge University Press 978-1-108-42465-3 — The Worlds of the Indian Ocean Volume 2: From the Seventh Century to the Fifteenth Century CE Index More Information INDEX OF GEOGRAPHICAL NAMES Abaya, 571 309, 317, 318, 319, 320, 323, 328, Akumbu, 54 Abbasid Empire, 6–7, 12, 17, 329–370, 371, 374, 375, 376, 377, Alamkonda (kingdom), 488 45–70, 149, 185, 639, 667, 669, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 389, Alaotra (lake), 401, 411, 582 671, 672, 673, 674, 676 390, 393, 394, 395, 396, 397, Alasora, 414, 427 Abyssinia, 306, 317, 322, 490, 519, 400, 401, 402, 409, 415, 425, Albania, 516 533, 656 426, 434, 440, 441, 449, 454, 457, Albert (lake), 365 Aceh, 198, 374, 425, 460, 497, 498, 463, 465, 467, 471, 478, 479, 487, Alborz Mountains, 69 503, 574, 609, 678, 679 490, 493, 519, 521, 534, 535–552, Aleppo, 149, 175, 281, 285, 293, Achaemenid Empire, 660, 665 554, 555, 556, 557, 558, 559, 569, 294, 307, 326, 443, 519, 522, Achalapura, 80 570, 575, 586, 588, 589, 590, 591, 528, 607 Achsiket, 49 592, 596, 597, 599, 603, 607, Alexandria, 53, 162, 175, 197, 208, Acre, 163, 284, 285, 311, 312 608, 611, 612, 615, 617, 620, 629, 216, 234, 247, 286, 298, 301, Adal, 451 630, 637, 647, 648, 649, 652, 653, 307, 309, 311, 312, 313, 315, 322, Aden, 46, 65, 70, 133, 157, 216, 220, 654, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 443, 450, 515, 517, 519, 523, 525, 230, 240, 284, 291, 293, 295, 301, 668, 678, 688 526, 527, 530, 532, 533, 604, 302, 303, 304, 306, 307, 308, Africa (North), 6, 8, 17, 43, 47, 49, 607 309, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 50, 52, 54, 70, 149, 151, 158, -

Palestine Under the Moslems, a Description of Syria and the Holy

Reproduced from the Library of the Editor of www.theSamaritanUpdate.com Copyright 2011 PALESTINE UNDER THE MOSLEMS A DESCRIPTION OF SYRIA AND THE HOLY LAND FROM A.D. 650 TO 1500 Translated From The Works of THE MEDLEVEL ARAB GEOGRAPHERS BY GUY LE STRANGE. WITH MAPS AND ILLUSTRATIONS Boston and New York: Houghton, Mifflin and Company, The Riverside Press, Cambridge. 1890 P.511…….. NABULUS (NEAPOLIS, SHECHEM).—“An ancient city in Palestine. Near by to it are two sacred mountains. Under the town is an underground city hollowed out in the ∗ rocks. Its inhabitants are Arabs, foreigners (‘Ajam), and Samaritans.” (Yb., 116, writing in A.D. 891.) “Nabulus,” says Istakhri, “is the city of the Samaritans who assert that the Holy City is Nabulus (and not Jerusalem). The Samaritans possess no other city elsewhere in the world; and the people of Jerusalem say that no Samaritans exist elsewhere han here, on the whole face of the earth.” (Is., 58; I.H., 113.) “Nabulus,” writes Mukaddasi, “lies among mountains. It abounds in olive-trees, and they even name it the ‘Little Damascus.’ The town, situated in the valley, is shut in on either hand by the two mountains (of Ebal and Gerizim). Its market-place extends from gate to gate, and a second market goes to the centre of the town. The Great Mosque is in its midst, and is very finely paved. The city has through it a stream of running water; its houses are built of stone, and some remarkable mills are to be seen here.” (Muk., 174.) “Nablus,” reports Idrisl, “is the city of the Samaritans.