Classicacc512010.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Elettorato Attivo 16 17

ELETTORATO ATTIVO Cognome Nome Corso di studi ADAMO ELISA LINGUE E CULTURE DELL'EURASIA E DEL MEDITERRANEO ABAKAH RITA Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABATE MARCO CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ABBAD SOUMIA ECONOMIA E COMMERCIO ABBATE ISABELLA LINGUE E CIVILTA' ORIENTALI ABBATE LAURA LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI ABBATE ALESSANDRA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ABBIENDI MATTEO GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE ABBONIZIO JACOPO CHIMICA E TECNOLOGIE SOSTENIBILI ABBRUSCATO JACOPO Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABBRUZZESE SOFIA Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABDALLA NELLY LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABDEL RAHMAN IMAN Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABDELHAMID MOHAMED NADIA SCIENZE DEL LINGUAGGIO ABDELKERIM SARA LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABEBE SEYUM ASSEFA INFORMATICA - COMPUTER SCIENCE ABICCA STELLA LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABINANTI SUSHMA LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABOAF FEDERICO ITALIANISTICA ABOU EL SEOUD HENI LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABRAM FRANCA MARIA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ABRAM JACOPO ECONOMIA AZIENDALE ACAMPORA LUIGI Informatica ACAMPORA NAOMI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ACCARDI GRETA Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ACCARDI VIRGINIA Lingue, civiltà -

Und Werkindex Zu Den Werken Von Stefan Zweig

Autoren-, Künstler- und Werkindex zu den Werken von Stefan Zweig erstellt von Frank Geuenich 8., ergänzte Version Aachen, 2020 Der Index enthält, soweit eruierbar, Autoren/Verfasser und Künstler sowie literarische, wissenschaftliche und sonstige (Kunst)werke, die in den Werken von Stefan Zweig (SZ) Erwähnung finden. Die Werke finden sich, soweit zuordenbar, unter den Einträgen ihrer jeweiligen Verfasser/Urheber und werden – je nach SZs Praxis – mit ihrem ursprünglichen oder einem übersetzten Titel aufgeführt. Werke, die keinem Verfasser zuzuordnen sind, sind in die allgemeine alphabetische Reihenfolge eingeordnet (z.B. Bibel oder Tausendundeine Nacht ). Werke/Titel von Zweig selbst sind aufgenommen, sofern er sich an anderer Stelle auf sie bezieht. Die Verweise beziehen sich auf die im S. Fischer Verlag von Knut Beck herausgegebene Ausgabe „Gesammelte Werke in Einzelbänden“: Der Amokläufer (4. Auflage 2002) Auf Reisen (2. Auflage 2004) Balzac (1990) Begegnungen mit Büchern (2. Auflage 2006) Ben Jonson`s „Volpone“ und andere Nachdichtungen und Übertragungen für das Theater (1987) Brasilien (1990) Brennendes Geheimnis (3. Auflage 2002) Buchmendel (1990) Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen die Gewalt (3. Auflage 2007) Clarissa (4. Auflage 1991) Drei Dichter ihres Lebens (3. Auflage 2004) Drei Meister (2. Auflage 1982) Emile Verhaeren (1984) Das Geheimnis des künstlerischen Schaffens (2. Auflage 2007) Die Heilung durch den Geist (4. Auflage 2007) Joseph Fouché (6. Auflage 2002) Der Kampf mit dem Dämon (3. Auflage 2004) Das Lamm des Armen (1984) Magellan (4. Auflage 1997) Maria Stuart (6. Auflage 2004) Marie Antoinette (5. Auflage 2007) Phantastische Nacht (5. Auflage 2002) Rahel rechtet mit Gott (2. Auflage 2002) Rausch der Verwandlung (6. -

Nicholas Murray BUTLER Arranged Correspondence Box Contents Box

Nicholas Murray BUTLER Arranged Correspondence Box contents Box# Box contents 1 Catalogued correspondence 2 A-AB 3 AC - ADAMS, J. 4 ADAMS, K.-AG 5 AH-AI 6 AJ-ALD 7 ALE-ALLEN, E. 8 ALLEN, F.-ALLEN, W. 9 ALLEN, Y. - AMERICAN AC. 10 AMERICAN AR. - AMERICAN K. 11 AMERICAN L.-AMZ 12 ANA-ANG 13 ANH-APZ 14 AR-ARZ 15 AS-AT 16 AU-AZ 17 B-BAC 18 BAD-BAKER, G. 19 BAKER, H. - BALDWIN 20 BALE-BANG 21 BANH-BARD 22 BARD-BARNES, J. 23 BARNES, N.-BARO 24 BARR-BARS 25 BART-BAT 26 BAU-BEAM 27 BEAN-BED 28 BEE-BELL, D. 29 BELL,E.-BENED 30 BENEF-BENZ 31 BER-BERN 32 BERN-BETT 33 BETTS-BIK 34 BIL-BIR 35 BIS-BLACK, J. 36 BLACK, K.-BLAN 37 BLANK-BLOOD 38 BLOOM-BLOS 39 BLOU-BOD 40 BOE-BOL 41 BON-BOOK 42 BOOK-BOOT 43 BOR-BOT 44 BOU-BOWEN 45 BOWER-BOYD 46 BOYER-BRAL 47 BRAM-BREG 48 BREH-BRIC 49 BRID - BRIT 50 BRIT-BRO 51 BROG-BROOKS 52 BROOKS-BROWN 53 BROWN 54 BROWN-BROWNE 55 BROWNE -BRYA 56 BRYC - BUD 57 BUE-BURD 58 BURE-BURL 59 BURL-BURR 60 BURS-BUTC 61 BUTLER, A. - S. 62 BUTLER, W.-BYZ 63 C-CAI 64 CAL-CAMPA 65 CAMP - CANFIELD, JAMES H. (-1904) 66 CANFIELD, JAMES H. (1905-1910) - CANT 67 CAP-CARNA 68 CARNEGIE (1) 69 CARNEGIE (2) ENDOWMENT 70 CARN-CARR 71 CAR-CASTLE 72 CAT-CATH 73 CATL-CE 74 CH-CHAMB 75 CHAMC - CHAP 76 CHAR-CHEP 77 CHER-CHILD, K. -

Descargar Descargar

La violencia religiosa en la Historia Eclesiástica de Teodoreto de Cirro. Violencia contra los paganos. Violencia de unos cristianos contra otros José María BLÁZQUEZ MARTÍNEZ Universidad Complutense de Madrid – Real Academia de la Historia RESUMEN Se estudia la violencia religiosa entre el concilio de Sardica y Teodosio II en la Historia Religiosa de Teodoreto de Cirro. Este trabajo es continuación de otros sobre el mismo tema, en la Historia Ecclesiastica de Sócrates y de Sozomeno. Se estudia la lucha entre arrianos y seguidores del Concilio de Nicea, entre cristianos, contra los judíos y los paganos. Se estudia la intervención, en estas luchas, de los emperadores, desde Constancio hasta Teodosio II. Se examina la convocatoria de diferentes concilios, Sardica, Rimini, Nice, Nicea, Milán, Constantinopla. La importancia de estos concilios en la lucha entre arrianos y ortodoxos. Se menciona la actuación de personajes importantes en la lucha entre arrianos y ortodoxos: Atanasio, Osio, etc. Se intercalan las actas de los concilios y cartas de Atanasio, de los emperadores, de Dámaso, etc., sobre la lucha. Se estudia la violencia en ciudades importantes del Imperio, como Alejandría y Constantinopla contra los ortodoxos, y la violencia de los arrianos contra varios personajes importantes del momento. Ocupa un lugar destacado en esta lucha, el diálogo entre Constancio y el obispo de Roma, Liberio, y su destierro. Se estudia la política anticristiana del emperador Juliano; la política favorable a los orto- doxos de los emperadores Joviano, Valentiniano I y Graciano; la política favorable a los arrianos de Valente, y la política de Teodosio I, que suprimió dentro del Imperio el paga- nismo y el arrianismo, y la destrucción de templos paganos. -

The Ultimate A-Z of Dog Names

Page 1 of 155 The ultimate A-Z of dog names To Barney For his infinite patience and perserverence in training me to be a model dog owner! And for introducing me to the joys of being a dog’s best friend. Please do not copy this book Richard Cussons has spent many many hours compiling this book. He alone is the copyright holder. He would very much appreciate it if you do not make this book available to others who have not paid for it. Thanks for your cooperation and understanding. Copywright 2004 by Richard Cussons. All rights reserved worldwide. No part of this publication may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise), without the prior written permission of Richard Cussons. Page 2 of 155 The ultimate A-Z of dog names Contents Contents The ultimate A-Z of dog names 4 How to choose the perfect name for your dog 5 All about dog names 7 The top 10 dog names 13 A-Z of 24,920 names for dogs 14 1,084 names for two dogs 131 99 names for three dogs 136 Even more doggie information 137 And finally… 138 Bonus Report – 2,514 dog names by country 139 Page 3 of 155 The ultimate A-Z of dog names The ultimate A-Z of dog names The ultimate A-Z of dog names Of all the domesticated animals around today, dogs are arguably the greatest of companions to man. -

Xviii2015 Livre.Pdf

xviii.ch JAHRBUCH DER SCHWEIZERISCHEN GESELLSCHAFT FÜR DIE ERFORSCHUNG DES 18. JAHRHUNDERTS ANNALES DE LA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L’ÉTUDE DU XVIIIE SIÈCLE ANNALI DELLA SOCIETÀ SVIZZERA PER LO STUDIO DEL SECOLO XVIII VOL. 6/2015 SCHWABE VERLAG BASEL xviii.ch VOL. 6/2015 REDAKTION / RÉDACTION / REDAZIONE SIEGFRIED BODENMANN, LÉONARD BURNAND, MIRIAM NICOLI, NATHALIE VUILLEMIN SCHWABE VERLAG BASEL © 2015 by Schwabe AG, Verlag, Basel Layout : Dunja Cometti Satz : Gabriel Dubois Gesamtherstellung : Schwabe AG, Druckerei, Muttenz/Basel Printed in Switzerland ISBN 978-3-7965-3443-0 ISSN 1664-011X www.schwabeverlag.ch Inhalt / Table / Indice Editorial / Éditorial / Editoriale ................................ 7 Beiträge / Contributions / Contributi Timothée Léchot : L’insécurité poétique dans la Suisse francophone du XVIIIe siècle : deux palliatifs .............................. 9 Francesca Chiesi Ermotti : Pace e guerra nelle vicende di una famiglia di mercanti alpini. Conflittualità familiare nel casato Pedrazzini di Campo Vallemaggia (XVIII s.) ............................ 29 Sarah Baumgartner : Medien und Kommunikationspraxis der physikalischen Gesellschaft Zürich und ihrer ökonomischen Kommission ............ 45 Helder Mendes Baiao : Imaginaire politique et réformisme dans la Genève des Lumières : La « république heureuse » de Samuel de Constant ...... 61 Stefania Bianchi : Cittadini attivi assenti, assenti perché attivi. La mobilità delle genti luganesi nel 1798 ...................... 77 Rezensionen / Recensions / Recensioni Lucia Pedrini-Stanga -

Cinéma Du Nord

A North Wind THE NEW REALISM OF THE FRENCH- WALLOON CINÉMA DU NORD A DISSERTATION SUBMITTED TO THE FACULTY OF UNIVERSITY OF MINNESOTA BY NIELS NIESSEN IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY ADVISER: CESARE CASARINO NOVEMBER, 2013 © Niels Niessen, 2013 i ACKNOWLEDGMENTS Ideas sometimes come in the middle of the night yet they are never fully one’s own. They are for a very large part the fruits of the places and organizations one works or is supported by, the communities one lives in and traverses, and the people one loves and is loved by. First of all, I would like to acknowledge the support I received from the following institutions: the American Council of Learned Societies, the Huygens Scholarship Program of the Dutch government, the Prins Bernard Cultuurfonds (The Netherlands), and, at the University of Minnesota, the Center for German & European Studies (and its donor Hella Mears), the Graduate School (and the Harold Leonard Memorial Fellowship in Film Study), as well as the Department of Cultural Studies and Comparative Literature. As for my home department, I could not have wished for a warmer and more intellectually vibrant community to pursue my graduate studies, and I express my gratitude to all who I have worked with. A special word of thanks to my academic adviser, Cesare Casarino, who has taught me how to read many of the philosophies that, explicitly or implicitly, have shaped my thinking in the following pages, and who has made me see that cinema too is a form of thought. -

DLE Enfoque Analitico Obra Narrativa Gabriel Garcia Marquez.Pdf

Universidad de Salamanca Facultad de Filología Lengua Española Tesis Doctoral: Dirección del Dr. D. Adolf Piquer Vidal Enfoque analítico de la obra narrativa de Gabriel García Márquez. Aproximación a la ideología de sus textos. Edila Paz Goldberg. 1 I ÍndiceGeneral: Página Introducción. 9 1. I Propuestas de análisis de la obra periodística/literaria. 11 1.1 Propósito y planteamiento del trabajo a desarrollar. 11 1.1.2 La metodología. 14 1.1.3 Corpus. 21 1.1.4 Tres etapas: (1927-1967) (1968-1982) (1983-2008). 22 1.2 Contexto Social e histórico. 23 1.2.1 Preámbulo de la realidad histórica. La Guerra de los “Mil Días”. 23 1.2.2 Cambios inevitables de la época. 25 1.2.3 La violencia en el siglo XIX. 27 1.2.4 El pensamiento intelectual; su influencia. 30 1.2.5 El indígena; racismo evidente del presidente elegido en Colombia. 34 1.2.6 Aquí, García Márquez nos lleva a un mundo dentro de otro mundo. 36 1.2.7 Posiciones sociales heredadas. 39 1.2.8 Sistema político-religioso. 41 1.2.9 Modelos literarios llegados al Nuevo Reino de Granada. 44 1.2.10 Historia del narcotráfico. 48 1.2.11 Economías a corto plazo y sus consecuencias. 51 1.2.12 Desequilibrio económico. 52 1.2.13 Los Antecedentes Religiosos. 53 1.2.14 “Intelectuales Orgánicos”. 55 1.2.15 Estados Unidos en relación con el tráfico de la droga. 59 2 1.2.16 El Cártel de Medellín. 60 1.2.17 USA se involucra e interviene: “Killing Pablo”“The History Chanel”. -

Aziende Con PRATI 05 09 20

Aziende_Con_PRATI_05_09_2013 CUAA Azienda Indirizzo CAP Residenza Prov tel1 tel2 cell1 cell2 AziendaZootecnica BRMLSS78H28L219V ABRAM ALESSIO FRAZ. MOULIN 1 11010ROISAN AO 0165/50173 347/4352657 X BRMNGL53L61C821T ABRAM ANNA GIULIANA FRAZ BETTEX 21 11010AYMAVILLES AO 0165/902406 346/3890867 X BRMCLM52B66C821I ABRAM CARLA MARIA FRAZ PRARIOND 7 11010VALGRISENCHE AO 0165/97124 340/2523148 BRMRNZ44C14C821S ABRAM RENZO FRAZ EPINEL 191 11012COGNE AO 0165/751954 BRMRHR46S20D356Q ABRAM RICHARD FRAZIONE LA CHENAL 2 11010DOUES AO 0165/738068 X BRMRNG30A56L981Q ABRAM RITA ANGELA FRAZIONE FERRIERE 43 11010AYMAVILLES AO 0165/902128 X CHRZEI58T17A326J ACHERON EZIO VILL BERTHOD 10 11020QUART AO 338/1693680 GVTDNI49L25A326M AGAVIT DINO FRAZ. LA RAVOIRE, 21 11011ARVIER AO 0165/99158 347/1095944 X GZZRNT47B25F726H AGAZZINI RENATO STR DEL VILLAIR 92 11017MORGEX AO 0165/808926 GNSDAA59B62A326X AGNESOD ADA VIA ROMA 105 11020LILLIANES AO 0125/802880 320/7163273 X GNSBRN55B06A326P AGNESOD BRUNO LOC. FOBY, 1 11020LILLIANES AO 328/0870092 GNSFLV57H53A326N AGNESOD FLAVIA LOC. VALLOMY 4 11020LILLIANES AO 0125/832350 346/9429176 GNSGNN49P15E587A AGNESOD GIOVANNI PIETRO LOC RIASSEU 21 11020LILLIANES AO GNSGLI45M68E587B AGNESOD GIULIA VIA ROVESCHIALLES 12 11026 PONT-SAINT-MARTIN AO 0125/804948 349/6239638 01067360071 AGRICOLA DEMETRA SOCIETA COOPERATIVA LOC. GRAND CHEMIN, 33/D 11020 SAINT-CHRISTOPHE AO 348/6950045 01174170074 AGRIVAL SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FRAZ. RESSELIN, 5 11020GRESSAN AO GTTBVN44P27C595O AGUETTAZ BENVENUTO AGOSTINO FRAZ VIEILLE 31 11020VERRAYES AO 366/3452655 X GTTCLN44D53C595G AGUETTAZ CAROLINA FRAZ PECOU 101 11020TORGNON AO 0166/540305 333/2374191 GTTLMR55T49E587L AGUETTAZ ELDA MARIA GIOVANNA VIA ROMA 3 11020LILLIANES AO 0125/832257 338/2602848 GTTLNE60A66A326O AGUETTAZ ELIANA FRAZIONE GLEREYAZ 13 11024CHATILLON AO 0166/61670 GTTFLC39T10A326L AGUETTAZ FELICE FRAZ LES ANSERMIN 1 BIS 11010VALPELLINE AO 0165/73304 340/0930508 GTTGPP54H08L783M AGUETTAZ GIUSEPPE ALDO FRAZ. -

Ulivo 2009 1 .Indd

l’Ulivo Nuova serie • Anno XXXIX Gennaio - Giugno 2009 - N. 1 Numero Speciale Canonizzazione di San Bernardo Tolomei 4 Editoriale Texte français, p. 7 – English text, p. 10 – Texto português, p. 13 17 Bolla di Canonizzazione 21 Omelia del S. Padre Benedetto XVI Texte français, p. 27 – English text, p. 33 – Texto español, p. 39 45 RÉGINALD GR ÉGOI R E Il lento cammino del Beato Bernardo Tolomei verso la canonizzazione. 88 Appendice documentaria della Congregazione per le Cause dei Santi: 88 - Decretum super miraculo 94 - Compendium Vitae, Virtutum ac Miraculorum 113 RÉGINALD GR ÉGOI R E Lettera di ringraziamento del Postulatore al Papa Benedetto XVI 115 RÉGINALD GR ÉGOI R E Messaggio del Postulatore ai monaci e alle monache, agli oblati e alle oblate della Congregazione Benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto Texte français, p. 119 – English text, p. 123 – Texto español, p. 127 131 ROBE R TO DONGHI Cronologia del culto liturgico a san Bernardo Tolomei Articoli 141 GIO RGIO PICASSO Sulle orme dei fondatori di Monte Oliveto 153 CÉCILE CABY Bernardo Tolomei ou les paradoxes de la fondation 186 ADALBE R T DE VOGÜÉ Reminiscences hagiographiques dans les vies de saint Bernard Tolomei 193 CELSO BIDIN Siena nei primi decenni del Trecento e san Bernardo Tolomei 200 ROBE R TO DONGHI Una inedita canzoncina del Settecento a san Bernardo Tolomei 210 EN R ICO MA R IANI Due ‘Vite’ inedite di san Bernardo Tolomei nell’Archivio di Monte Oliveto Maggiore 239 CECILIA FALCHINI Il volto di Bernardo Tolomei a partire dalle sue lettere: un messaggio per il monachesimo di oggi 258 ROBE R TO NA R DIN Come si caratterizza una Comunità Olivetana in rapporto alla Chiesa e al mondo Vita della famiglia monastica di Monte Oliveto 280 BENOÎT ROY Chronique de la canonisation Testo italiano, p. -

BVC M010546 Cine Y Teatro. Guía De Largometrajes Adaptados De Obras

Guía de Largometrajes 2009 cine y teatro introducción La GUÍA DE CINE Y TEATRO es una compilación de una amplia selección de largometrajes que son adaptaciones de obras teatrales a la pantalla cinematográfica. Se encuadra en la colección Guías de Cine, editadas por la Comunidad de Madrid, presentándose ahora en formato CD, con el fin de proporcionar un formato más adecuado para una obra de referencia, ya que facilita la realización de consultas y búsquedas automáticas útiles para los interesados en el tema. La mayoría de los títulos incluidos han sido estrenados comercialmente y figuran por ello en la base de datos de películas del Ministerio de Cultura. En esta guía se ha optado por reflejar también obras que han sido estrenadas en festivales, aunque no hayan llegado a las pantallas comerciales, así como algunos títulos señalados que, por causas diversas, no han llegado a verse en proyección pública alguna en España. La GUÍA DE CINE Y TEATRO consta de dos partes: 1) Referencias fílmicas. Se relacionan los autores teatrales por orden alfabético y, en caso de que el autor tenga más de una adaptación a la pantalla, las películas se ordenan por orden alfabético de título. 2) Índices. - De autores - De películas En cada ficha se proporcionan los datos básicos de cada película (director, intérpretes principales, guión, argumento, música, director de fotografía, año de producción, nacionalidad, duración, datos técnicos, género, calificación, productora y distribuidora), así como un breve resumen. obras por autor 16 A Argumento: Basado en la obra teatral “No te ofendas, Beatriz” de Carlos ABATI Y DÍAZ, JOAQUÍN (1856-1936) Arniches y Joaquín Abati (1926) Música: Juán Durán Alemany Escritor y libretista de zarzuelas, nacido en Madrid en 1865. -

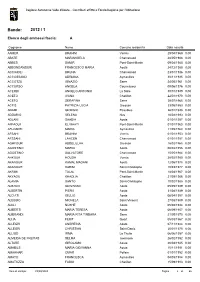

2012 / 1 Bando

Regione Autonoma Valle d'Aosta - Contributi affitto e Fondo Regione per l'Abitazione Bando: 2012 / 1 Elenco degli ammessi fascia: A Cognome Nome Comune residenza Data nascita AAMER BRAHIM Verrès 29/04/1969 0.00.00 ABATE MARIANGELA Charvensod 28/05/1988 0.00.00 ABBES SAMIR Pont-Saint-Martin 09/04/1980 0.00.00 ABBONDANZIERI FRANCESCO MARIA Aosta 24/12/1980 0.00.00 ACCIAIOLI BRUNA Charvensod 23/01/1936 0.00.00 ACCOSSANO ADRIANA Aymavilles 30/11/1935 0.00.00 ACCOTZU IGNAZIO Sarre 24/05/1961 0.00.00 ACCURSO ANGELA Courmayeur 09/06/1976 0.00.00 ACERBI ANGELO ANTONIO La Salle 30/10/1939 0.00.00 ACETO IVANA Chatillon 22/01/1970 0.00.00 ACETO SERAFINA Sarre 29/07/1965 0.00.00 ACTIS PATRIZIA LUCIA Gressan 23/05/1953 0.00.00 ADAMI GIORGIO Etroubles 26/01/1938 0.00.00 ADDARIO SELENA Nus 16/04/1993 0.00.00 ADLANI SAADIA Aosta 01/01/1957 0.00.00 AFFAOUI EL MAATI Pont-Saint-Martin 01/01/1960 0.00.00 AFLOAREI MARIA Aymavilles 11/05/1968 0.00.00 AFSAHI BRAHIM Verrès 01/01/1953 0.00.00 AFSSAHI LAHCEN Charvensod 01/01/1957 0.00.00 AGHFOUR ABDELILLAH Gressan 16/02/1965 0.00.00 AGOSTINO MARIO Aosta 06/02/1956 0.00.00 AGOSTINO SALVATORE Charvensod 15/05/1964 0.00.00 AHKOUK HOUDA Verrès 28/02/1980 0.00.00 AKANOUR KAMAL MADANI Aosta 12/06/1975 0.00.00 AKANOUR KARIM Saint-Christophe 10/03/1977 0.00.00 AKRIMI TALAL Pont-Saint-Martin 18/08/1967 0.00.00 AKYAOU KHADIJA Chatillon 21/09/1986 0.00.00 ALAMIA SANTO Saint-Christophe 10/02/1985 0.00.00 ALBANO GIOVANNA Aosta 05/09/1939 0.00.00 ALBERTIN PIERA Aosta 31/08/1939 0.00.00 ALCIATI GIULIO Aosta 06/04/1957 0.00.00