Cahiers De La Méditerranée, 88

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Political Life of Sydney Sonnino Between Biography and Local History

Francesco Fusi. Il «deputato della nazione» Sidney Sonnino e il suo collegio elettorale (1880-1900). Segrate: Le Monnier, 2019. xii + 268 pp. EUR 34.00, paper, ISBN 978-88-00-74985-5. Reviewed by Marzia Maccaferri (Goldsmiths, University of London) Published on H-Italy (June, 2020) Commissioned by Matteo Pretelli (University of Naples "L'Orientale") A Neglected History? The Political Life of Sydney Sonnino between Biography and Local History This dense book by Francesco Fusi on the ear‐ times, noticeably in the Foreign Office during ly stages of the long career of the Italian states‐ World War I and, with the Italian prime minister man Sydney Sonnino is a welcome addition to the Vittorio Emanuele Orlando, represented Italy at recent literature on Italy’s liberal age. Based on the the Paris Conference in 1919. Intellectually com‐ author’s PhD thesis discussed at the University of mitted to universal suffrage and, at the same time, Pisa, the book adopts an interesting approach to a traditional liberalism that considered govern‐ combining biography, local, and political history. ment as the neutral institutional instrument of the As accurately stressed in the introduction, the fig‐ constitutional representation of the general inter‐ ure of the Tuscan parliamentarian is analyzed ests of the nation, Sonnino advocated the creation through the particular prism of the relationship of an organized political party while the leader‐ with his constituency, San Casciano Val di Pesa ship, especially Giovanni Giolitti, preferred the (near Florence), in the period between the first idea of politics as administration. Famous for his widening of electoral suffrage and the new centu‐ article in the Nuova Antologia “Torniamo allo ry. -

Elettorato Attivo 16 17

ELETTORATO ATTIVO Cognome Nome Corso di studi ADAMO ELISA LINGUE E CULTURE DELL'EURASIA E DEL MEDITERRANEO ABAKAH RITA Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABATE MARCO CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ABBAD SOUMIA ECONOMIA E COMMERCIO ABBATE ISABELLA LINGUE E CIVILTA' ORIENTALI ABBATE LAURA LINGUE E LETTERATURE EUROPEE, AMERICANE E POSTCOLONIALI ABBATE ALESSANDRA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ABBIENDI MATTEO GOVERNANCE DELLE ORGANIZZAZIONI PUBBLICHE ABBONIZIO JACOPO CHIMICA E TECNOLOGIE SOSTENIBILI ABBRUSCATO JACOPO Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABBRUZZESE SOFIA Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABDALLA NELLY LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABDEL RAHMAN IMAN Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ABDELHAMID MOHAMED NADIA SCIENZE DEL LINGUAGGIO ABDELKERIM SARA LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABEBE SEYUM ASSEFA INFORMATICA - COMPUTER SCIENCE ABICCA STELLA LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABINANTI SUSHMA LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABOAF FEDERICO ITALIANISTICA ABOU EL SEOUD HENI LINGUE, CULTURE E SOCIETÀ DELL'ASIA E DELL'AFRICA MEDITERRANEA ABRAM FRANCA MARIA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ABRAM JACOPO ECONOMIA AZIENDALE ACAMPORA LUIGI Informatica ACAMPORA NAOMI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI ACCARDI GRETA Lingue, civiltà e scienze del linguaggio ACCARDI VIRGINIA Lingue, civiltà -

The Impact of the New Right on the Reagan Administration

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS UNIVERSITY OF LONDON THE IMPACT OF THE NEW RIGHT ON THE REAGAN ADMINISTRATION: KIRKPATRICK & UNESCO AS. A TEST CASE BY Isaac Izy Kfir LONDON 1998 UMI Number: U148638 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U148638 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 2 ABSTRACT The aim of this research is to investigate whether the Reagan administration was influenced by ‘New Right’ ideas. Foreign policy issues were chosen as test cases because the presidency has more power in this area which is why it could promote an aggressive stance toward the United Nations and encourage withdrawal from UNESCO with little impunity. Chapter 1 deals with American society after 1945. It shows how the ground was set for the rise of Reagan and the New Right as America moved from a strong affinity with New Deal liberalism to a new form of conservatism, which the New Right and Reagan epitomised. Chapter 2 analyses the New Right as a coalition of three distinctive groups: anti-liberals, New Christian Right, and neoconservatives. -

ICRC President in Italy…

INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS ICRC President in Italy... The President of the ICRC, Mr. Alexandre Hay, was in Italy from 15 to 20 June for an official visit. He was accompanied by Mr. Sergio Nessi, head of the Financing Division, and Mr. Melchior Borsinger, delegate-general for Europe and North America. The purpose of the visit was to contact the Italian authorities, to give them a detailed account of the ICRC role and function and to obtain greater moral and material support from them. The first day of the visit was mainly devoted to discussions with the leaders of the National Red Cross Society and a tour of the Society's principal installations. On the same day Mr. Hay was received by the President of the Republic, Mr. Sandro Pertini. Other discussions with government officials enabled the ICRC delegation to explain all aspects of current ICRC activities throughout the world. Mr. Hay's interlocutors were Mr. Filippo Maria Pandolfi, Minister of Finance; Mr. Aldo Aniasi, Minister of Health; Mrs. Nilde Iotti, Chairman of the Chamber of Deputies; Mr. Amintore Fanfani, President of the Senate; Mr. Paulo Emilio Taviani, Chairman of the Chamber of Deputies' Foreign Affairs Commission and Mr. Giulio Andreotti, Chairman of the Senate Foreign Affairs Commission. Discussions were held also with the leaders of the Italian main political parties. On 20 June President Hay, Mr. Nessi and Mr. Borsinger were received in audience by H.H. Pope John-Paul II, after conferring with H.E. Cardinal Casaroli, the Vatican Secretary of State, and H.E. Cardinal Gantin, Chairman of the "Cor Unum" Pontifical Council and of the pontifical Justice and Peace Commission. -

Amadeo Bordiga and the Myth of Antonio Gramsci

AMADEO BORDIGA AND THE MYTH OF ANTONIO GRAMSCI John Chiaradia PREFACE A fruitful contribution to the renaissance of Marxism requires a purely historical treatment of the twenties as a period of the revolutionary working class movement which is now entirely closed. This is the only way to make its experiences and lessons properly relevant to the essentially new phase of the present. Gyorgy Lukács, 1967 Marxism has been the greatest fantasy of our century. Leszek Kolakowski When I began this commentary, both the USSR and the PCI (the Italian Communist Party) had disappeared. Basing myself on earlier archival work and supplementary readings, I set out to show that the change signified by the rise of Antonio Gramsci to leadership (1924-1926) had, contrary to nearly all extant commentary on that event, a profoundly negative impact on Italian Communism. As a result and in time, the very essence of the party was drained, and it was derailed from its original intent, namely, that of class revolution. As a consequence of these changes, the party would play an altogether different role from the one it had been intended for. By way of evidence, my intention was to establish two points and draw the connecting straight line. They were: one, developments in the Soviet party; two, the tandem echo in the Italian party led by Gramsci, with the connecting line being the ideology and practices associated at the time with Stalin, which I label Center communism. Hence, from the time of Gramsci’s return from the USSR in 1924, there had been a parental relationship between the two parties. -

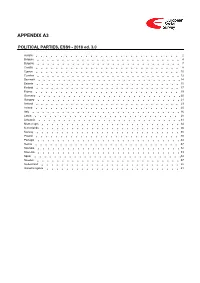

ESS9 Appendix A3 Political Parties Ed

APPENDIX A3 POLITICAL PARTIES, ESS9 - 2018 ed. 3.0 Austria 2 Belgium 4 Bulgaria 7 Croatia 8 Cyprus 10 Czechia 12 Denmark 14 Estonia 15 Finland 17 France 19 Germany 20 Hungary 21 Iceland 23 Ireland 25 Italy 26 Latvia 28 Lithuania 31 Montenegro 34 Netherlands 36 Norway 38 Poland 40 Portugal 44 Serbia 47 Slovakia 52 Slovenia 53 Spain 54 Sweden 57 Switzerland 58 United Kingdom 61 Version Notes, ESS9 Appendix A3 POLITICAL PARTIES ESS9 edition 3.0 (published 10.12.20): Changes from previous edition: Additional countries: Denmark, Iceland. ESS9 edition 2.0 (published 15.06.20): Changes from previous edition: Additional countries: Croatia, Latvia, Lithuania, Montenegro, Portugal, Slovakia, Spain, Sweden. Austria 1. Political parties Language used in data file: German Year of last election: 2017 Official party names, English 1. Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) - Social Democratic Party of Austria - 26.9 % names/translation, and size in last 2. Österreichische Volkspartei (ÖVP) - Austrian People's Party - 31.5 % election: 3. Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) - Freedom Party of Austria - 26.0 % 4. Liste Peter Pilz (PILZ) - PILZ - 4.4 % 5. Die Grünen – Die Grüne Alternative (Grüne) - The Greens – The Green Alternative - 3.8 % 6. Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ) - Communist Party of Austria - 0.8 % 7. NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum (NEOS) - NEOS – The New Austria and Liberal Forum - 5.3 % 8. G!LT - Verein zur Förderung der Offenen Demokratie (GILT) - My Vote Counts! - 1.0 % Description of political parties listed 1. The Social Democratic Party (Sozialdemokratische Partei Österreichs, or SPÖ) is a social above democratic/center-left political party that was founded in 1888 as the Social Democratic Worker's Party (Sozialdemokratische Arbeiterpartei, or SDAP), when Victor Adler managed to unite the various opposing factions. -

Consolati Di Carriera Ed Onorari Esteri in Italia

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA ─────────────────────────────────────────────────────────────────────── CONSOLATI DI CARRIERA ED ONORARI ESTERI IN ITALIA Roma, 31 gennaio 2019 ——————————————————————————————————————————————————— PREMESSA La Lista Consolare degli uffici consolari di carriera ed onorari in Italia è predisposta dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, Ufficio II ed elenca i nomi dei funzionari consolari dei Consolati di carriera ed onorari stranieri nel nostro Paese. I funzionari consolari sono, a norma di quanto previsto dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, tutte le persone incaricate d’esercitare le funzioni consolari. Esse godono delle immunità funzionali previste dalla Convenzione summenzionata. I principali articoli della Convenzione di Vienna che definiscono lo status consolare sono quelli contenuti nella Sezione II. La Lista Consolare, che viene regolarmente aggiornata dal Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, si modifica quotidianamente. Sono pertanto possibili involontari errori che potranno essere segnalati al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica – Uff. II - tel. 06 3691 4301/5081, fax 06 3235806 – ove dovrà altresì essere comunicata ogni variazione nel frattempo intervenuta rispetto ai dati riportati in questa pubblicazione. La data riportata accanto al nome del titolare del Consolato si riferisce al giorno della concessione dell’Exequatur (autorizzazione del Governo italiano a svolgere le -

Sergio Mattarella

__________ Marzo 2021 Indice cronologico dei comunicati stampa SEZIONE I – DIMISSIONI DI CORTESIA ......................................................................... 9 Presidenza Einaudi...........................................................................................................................9 Presidenza Gronchi ..........................................................................................................................9 Presidenza Segni ..............................................................................................................................9 Presidenza Saragat.........................................................................................................................10 Presidenza Leone ...........................................................................................................................10 Presidenza Pertini ..........................................................................................................................10 Presidenza Cossiga ........................................................................................................................11 Presidenza Ciampi .........................................................................................................................11 Presidenza Mattarella ....................................................................................................................11 SEZIONE II – DIMISSIONI EFFETTIVE ........................................................................ -

Postfazione Di Stefano Rodotà Non Ho Mai Incontrato Giorgio Ambrosoli

Postfazione di Stefano Rodotà Non ho mai incontrato Giorgio Ambrosoli, Paolo Baffi, Silvio Novembre; ho conosciuto e frequentato Mario Sarcinelli quando i fatti qui ricordati erano ormai lontani; ho avuto la fortuna di essere in Parlamento con Tina Anselmi, così apprezzandone da vicino le virtù civili e politiche. Ma le loro vicende hanno diversamente accompagnato la mia esperienza, mi hanno molto insegnato, mi aiutano ancora a definire i tratti di un paese civile. Dedizione senza esibizione, primato della cosa pubblica, moralità inflessibile. E’ ancora possibile? Appena scoppiò il caso Baffi-Sarcinelli, ne scrissi su “Repubblica”, rammaricandomi di non essere economista e di non poter quindi firmare l’appello di solidarietà diffuso dagli studiosi di quella disciplina. Accade poi che, all’indomani della mia decisione di candidarmi come indipendente nelle liste del Partito comunista italiano, la prima uscita pubblica, in questa nuova veste, riguardasse proprio una discussione su quel caso. Ricordo ancora la sala del Jolly Hotel di Roma, il clima teso, le parole nette che tutti pronunciammo. Paolo Baffi non abbandonò il suo giusto riserbo in quelle giornate per lui terribili. Mi giunse, poi, una sobria, e toccante, lettera di ringraziamento. E negli anni successivi un breve biglietto, nei giorni che corrispondevano all’aggressione da lui subita. Mai una parola di troppo. Ma proprio quella tenace memoria era il segno di quanto profondamente, e in modo incancellabile, quei fatti lo avessero toccato. E ogni volta mi chiedevo: può essere questo il destino che uno Stato riserva ai suoi migliori servitori? Me lo chiedo ancora, Ricordo una serata al Circolo della stampa di Milano, traboccante di una folla partecipe e emozionata, per discutere insieme a Giorgio La Malfa e Gianpaolo Pansa del bel libro di Corrado Stajano dedicato a Giorgio Ambrosoli. -

Navy Force Structure and Shipbuilding Plans: Background and Issues for Congress

Navy Force Structure and Shipbuilding Plans: Background and Issues for Congress September 16, 2021 Congressional Research Service https://crsreports.congress.gov RL32665 Navy Force Structure and Shipbuilding Plans: Background and Issues for Congress Summary The current and planned size and composition of the Navy, the annual rate of Navy ship procurement, the prospective affordability of the Navy’s shipbuilding plans, and the capacity of the U.S. shipbuilding industry to execute the Navy’s shipbuilding plans have been oversight matters for the congressional defense committees for many years. In December 2016, the Navy released a force-structure goal that calls for achieving and maintaining a fleet of 355 ships of certain types and numbers. The 355-ship goal was made U.S. policy by Section 1025 of the FY2018 National Defense Authorization Act (H.R. 2810/P.L. 115- 91 of December 12, 2017). The Navy and the Department of Defense (DOD) have been working since 2019 to develop a successor for the 355-ship force-level goal. The new goal is expected to introduce a new, more distributed fleet architecture featuring a smaller proportion of larger ships, a larger proportion of smaller ships, and a new third tier of large unmanned vehicles (UVs). On June 17, 2021, the Navy released a long-range Navy shipbuilding document that presents the Biden Administration’s emerging successor to the 355-ship force-level goal. The document calls for a Navy with a more distributed fleet architecture, including 321 to 372 manned ships and 77 to 140 large UVs. A September 2021 Congressional Budget Office (CBO) report estimates that the fleet envisioned in the document would cost an average of between $25.3 billion and $32.7 billion per year in constant FY2021 dollars to procure. -

E42 Mark Blyth & David Kertzer Mixdown

Brown University Watson Institute | E42_Mark Blyth & David Kertzer_mixdown [MUSIC PLAYING] MARK BLYTH: Hello, and welcome to a special edition of Trending Globally. My name is Mark Blyth. Today, I'm interviewing David Kertzer. David is the former provost here at Brown University. But perhaps more importantly, he knows more about Italy than practically anybody else we can find. Given that the elections have just happened in Italy and produced yet another kind of populist shock, we thought is was a good idea to bring him in and have a chat. Good afternoon, David. DAVID KERTZER: Thanks for having me, Mark. MARK BLYTH: OK, so let's try and put this in context for people. Italy's kicked off. Now, we could talk about what's happening right now today, but to try and get some context on this, I want to take us back a little bit. This is not the first time the Italian political system-- indeed the whole Italian state-- has kind of blown up. I want to go back to 1994. That's the last time things really disintegrated. Start there, and then walk forward, so then we can talk more meaningfully about the election. So I'm going to invite you to just take us back to 1994. Tell us about what was going on-- the post-war political compact, and then [BLOWS RASPBERRY] the whole thing fell apart. DAVID KERTZER: Well, right after World War II, of course, it was a new political system-- the end of the monarchy. There is a republic. The Christian Democratic Party, very closely allied with the Catholic Church, basically dominated Italian politics for decades. -

The Italian Communist Party 1921--1964: a Profile

University of Windsor Scholarship at UWindsor Electronic Theses and Dissertations Theses, Dissertations, and Major Papers 1-1-1966 The Italian Communist Party 1921--1964: A profile. Aldo U. Marchini University of Windsor Follow this and additional works at: https://scholar.uwindsor.ca/etd Recommended Citation Marchini, Aldo U., "The Italian Communist Party 1921--1964: A profile." (1966). Electronic Theses and Dissertations. 6438. https://scholar.uwindsor.ca/etd/6438 This online database contains the full-text of PhD dissertations and Masters’ theses of University of Windsor students from 1954 forward. These documents are made available for personal study and research purposes only, in accordance with the Canadian Copyright Act and the Creative Commons license—CC BY-NC-ND (Attribution, Non-Commercial, No Derivative Works). Under this license, works must always be attributed to the copyright holder (original author), cannot be used for any commercial purposes, and may not be altered. Any other use would require the permission of the copyright holder. Students may inquire about withdrawing their dissertation and/or thesis from this database. For additional inquiries, please contact the repository administrator via email ([email protected]) or by telephone at 519-253-3000ext. 3208. NOTE TO USERS Page(s) not included in the original manuscript and are unavailable from the author or university. The manuscript was scanned as received. it This reproduction is the best copy available. UMI Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. THE ITALIAN COkkUNIST PARTY 1921 - 196A: A PROPILE by ALDO U.