Vol. Como-Antiche Vie STAMPA.Indd

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Camera Di Commercio Di COMO-LECCO

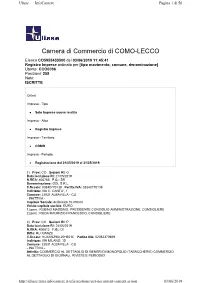

Ulisse — InfoCamere Pagina 1 di 56 Camera di Commercio di COMO-LECCO Elenco CO5955433500 del 03/06/2019 11:45:41 Registro Imprese ordinato per [tipo movimento, comune, denominazione] Utente: CCO0096 Posizioni: 258 Note: ISCRITTE Criteri: Impresa - Tipo Solo Imprese nuove iscritte Impresa - Albo Registro Imprese Impresa - Territorio COMO Impresa - Periodo Registrazione dal 01/05/2019 al 31/05/2019. 1) Prov: CO Sezioni RI: O Data iscrizione RI: 21/05/2019 N.REA: 400765 F.G.: SR Denominazione: GDL S.R.L. C.fiscale: 03840770139 Partita IVA: 03840770139 Indirizzo: VIA C. CANTU', 1 Comune: 22031 ALBAVILLA - CO - INATTIVA - Capitale Sociale: deliberato 10.000,00 Valuta capitale sociale: EURO 1) pers.: RUBINO MASSIMO, PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE, CONSIGLIERE 2) pers.: RODA MAURIZIO FRANCESCO, CONSIGLIERE 2) Prov: CO Sezioni RI: P Data iscrizione RI: 24/05/2019 N.REA: 400812 F.G.: DI Ditta: HU XIANZE C.fiscale: HUXXNZ96L20H501C Partita IVA: 02062370669 Indirizzo: VIA MILANO, 15 Comune: 22031 ALBAVILLA - CO - INATTIVA - Attività: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI DI MONOPOLIO (TABACCHERIE) COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI http://ulisse.intra.infocamere.it/ulis/gestione/get -document -content.action 03/ 06/ 2019 Ulisse — InfoCamere Pagina 2 di 56 1) pers.: HU XIANZE, TITOLARE FIRMATARIO 3) Prov: CO Sezioni RI: P - A Data iscrizione RI: 23/05/2019 N.REA: 400781 F.G.: DI Ditta: POLETTI GIORGIO C.fiscale: PLTGRG71T21C933L Partita IVA: 03838110132 Indirizzo: VIA ROMA, 83 Comune: 22032 ALBESE CON CASSANO - CO Data dom./accert.: 21/05/2019 Data inizio attività: 21/05/2019 Attività: INTONACATURA E TINTEGGIATURA C. Attività: 43.34 I / 43.34 A 1) pers.: POLETTI GIORGIO, TITOLARE FIRMATARIO 4) Prov: CO Sezioni RI: P - C Data iscrizione RI: 07/05/2019 N.REA: 400576 F.G.: DI Ditta: AZIENDA AGRICOLA LOLO DI BOVETTI FRANCESCO C.fiscale: BVTFNC84S01F205Q Partita IVA: 03839240136 Indirizzo: LOCALITA' RONDANINO SN Comune: 22024 ALTA VALLE INTELVI - CO Data inizio attività: 02/05/2019 Attività: ALLEVAMENTO DI EQUINI, COLTIVAZIONI FORAGGERE E SILVICOLTURA. -

Beiträge Zur Flora Des Misox

Beiträge zur Flora des Misox Autor(en): Becherer, A. Objekttyp: Article Zeitschrift: Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubünden Band (Jahr): 88 (1958-1959) PDF erstellt am: 10.10.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-594566 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Beiträge zur Flora des Misox Von T. .Bec/ierer, Lugano Die nachstehende Liste enthält die Ergebnissei) der botanischen Exkursionen, die ich in den Monaten April bis Juli 1958 im unteren Misox (Valle Mesolcina; Kt. Graubünden) und in einem ganz kleinen Stück des angrenzenden unteren, ebenfalls bündnerischen Calancatals ausgeführt habe. Das von mir besuchte Gebiet er- streckt sich von Monticello und La Crola, bei 258 m an der Moesa, bis zum Dorf Mesocco, bei 791 m. -

9 Arbedo-Castione

ARCHIVIO DEI NOMI DI LUOGO R e p e rtorio toponomastico ticinese A rchivio di Stato Viale Stefano Franscini 30a CH-6501 Bellinzona Telefono +41 91 814 14 90 Telefax +41 91 814 14 99 E-mail: decs-rt t @ t i . c h A rchivio dei nomi di luogo 9. ARBEDO-CASTIONE © 2003 Archivio di Stato del Cantone Ti c i n o Tutti i diritti riserv a t i . ISBN 88-87278-41-5 Printed in Switzerland P rogetto grafico: Chris Carpi S t a m p a : Ti p o - o ffset Jam SA A R B E D O - C A S T I O N E A CURA DI STEFANO VASSERE E TARCISIO PELLANDA CON LA COLLABORAZIONE DI FRANCO GENINI, GRAZIA PESTONI E AGOSTINO SAV O L D E L L I ARCHIVIO DEI NOMI DI LUOGO DIREZIONE ANDREA GHIRINGHELLI S E G R E TARIA DI REDAZIONE MORENA GILARDI 9 A R C H I V I O D I S TAT O D E L C A N T O N E TICINO, BELLINZONA F R ATELLI JAM EDITORI, PROSITO CRITERI DI EDIZIONE L’ARCHIVIO DEI NOMI DI LUOGO La serie «Archivio dei nomi di luogo» è una raccolta di repertori toponomastici locali che risponde all’esigenza fondamentale della salvaguardia in prospettiva archivistica del patrimonio toponomastico del cantone Ticino. In questa direzione, l’operazione si scarica dell’intenzione scientifica dell’appro- fondimento e della discussione del materiale (che rimane delegata al «Repertorio toponomastico tici- nese») e libera le sue risorse nella direzione della salvaguardia di due aspetti fondamentali dei topo- nimi ticinesi: la forma originaria e locale (dialettale) e la localizzazione esatta del luogo designato. -

From Brunate to Monte Piatto Easy Trail Along the Mountain Side , East from Como

1 From Brunate to Monte Piatto Easy trail along the mountain side , east from Como. From Torno it is possible to get back to Como by boat all year round. ITINERARY: Brunate - Monte Piatto - Torno WALKING TIME: 2hrs 30min ASCENT: almost none DESCENT: 400m DIFFICULTY: Easy. The path is mainly flat. The last section is a stepped mule track downhill, but the first section of the path is rather rugged. Not recommended in bad weather. TRAIL SIGNS: Signs to “Montepiatto” all along the trail CONNECTIONS: To Brunate Funicular from Como, Piazza De Gasperi every 30 minutes From Torno to Como boats and buses no. C30/31/32 ROUTE: From the lakeside road Lungo Lario Trieste in Como you can reach Brunate by funicular. The tram-like vehicle shuffles between the lake and the mountain village in 8 minutes. At the top station walk down the steps to turn right along via Roma. Here you can see lots of charming buildings dating back to the early 20th century, the golden era for Brunate’s tourism, like Villa Pirotta (Federico Frigerio, 1902) or the fountain called “Tre Fontane” with a Campari advertising bas-relief of the 30es. Turn left to follow via Nidrino, and pass by the Chalet Sonzogno (1902). Do not follow via Monte Rosa but instead walk down to the sportscentre. At the end of the football pitch follow the track on the right marked as “Strada Regia.” The trail slowly works its way down to the Monti di Blevio . Ignore the “Strada Regia” which leads to Capovico but continue straight along the flat path until you reach Monti di Sorto . -

Switzerland 4Th Periodical Report

Strasbourg, 15 December 2009 MIN-LANG/PR (2010) 1 EUROPEAN CHARTER FOR REGIONAL OR MINORITY LANGUAGES Fourth Periodical Report presented to the Secretary General of the Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter SWITZERLAND Periodical report relating to the European Charter for Regional or Minority Languages Fourth report by Switzerland 4 December 2009 SUMMARY OF THE REPORT Switzerland ratified the European Charter for Regional or Minority Languages (Charter) in 1997. The Charter came into force on 1 April 1998. Article 15 of the Charter requires states to present a report to the Secretary General of the Council of Europe on the policy and measures adopted by them to implement its provisions. Switzerland‘s first report was submitted to the Secretary General of the Council of Europe in September 1999. Since then, Switzerland has submitted reports at three-yearly intervals (December 2002 and May 2006) on developments in the implementation of the Charter, with explanations relating to changes in the language situation in the country, new legal instruments and implementation of the recommendations of the Committee of Ministers and the Council of Europe committee of experts. This document is the fourth periodical report by Switzerland. The report is divided into a preliminary section and three main parts. The preliminary section presents the historical, economic, legal, political and demographic context as it affects the language situation in Switzerland. The main changes since the third report include the enactment of the federal law on national languages and understanding between linguistic communities (Languages Law) (FF 2007 6557) and the new model for teaching the national languages at school (—HarmoS“ intercantonal agreement). -

Storia E Leggenda Circa La Liberazione Della Valle Mesolcina

Storia e leggenda circa la liberazione della valle Mesolcina Autor(en): Marca, P. a Objekttyp: Article Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani Band (Jahr): 15 (1945-1946) Heft 2 PDF erstellt am: 25.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-15444 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch Storia e leggenda circa la -

Path 1: Cernobbio - San Fveadllee Laleb Adno’Intelvi Ri F

LA VIA DEI MONTI LARIANI - PATH 1 O N E T S O VAL D’INTE LVI IO G G A N E RI F. CRISTÈ M 4 C.A.I SAN FEDELE m 1.129 m 779 SORICO BUS VALLE ALPE D’ORIMEN TO m 1.276 ALBANO CA P. BRUNO C.A.I m 1.180 BUS ARGEGNO M.TI CASASCO CAROLZA m 822 m 1. 110 GARZENO P. DELL A CROCE m 1.492 M. GENEROSO m 1.701 PPIANIAN DDELLEELLE AALPIALLPPI I m 11.000.000 E N RI F. PRABELLO 3 N O C.A.I. B R BUS R m 1.200 E SCHIGNANO 600 VAL COLM A DI SCHIGNANO BRIENNO SASSO GORDONA RI F. BIN ATE m 1.410 R C.A.I. ME NA GG IO m 1.250 S. BERNARDO ALPE DI CAR ATE m 1.270 M. COLMEGNONE m 1.383 2 GRANDOL A ED UNITI M. BISBINO COLMA RI F. MURELLI m 1.325 DE L CRINCO R C.A.I. VAL m 1.204 m 1.200 D’ INT ELVI RI F. R DE L BUGONE m 1. 119 CAR ATE URIO CÀ BOSSI m 1.150 M.TI MADRONA m 850 SAN FEDELE MO LTRASIO GIO M.TI SCARONE BELLA m 600 ROVENNA m 450 BUS m 202 CERNOBBIO 1 BUS 1 COMO CERNOBBIO PATH 1: CERNOBBIO - SAN FVEADLLEE LALEB ADNO’INTELVI RI F. GIOVO C.A.I. TOTAL WALKING TIME: 9.30 HOURS BRENZEGLIO DISTANCE : 28 KM SORICO COMO 662 GARZENO GR AVEDONA BUS VAL MENAGGIO O RI F. -

Walk and Cook Valbrona – Lake Como an EASY EXCURSION in NATURE to EXPERIENCE and SHARE LOCAL CUISINE

Thursday, 27th May 2021 Walk and cook Valbrona – Lake Como AN EASY EXCURSION IN NATURE TO EXPERIENCE AND SHARE LOCAL CUISINE Walking slowly in nature, along mountain slopes overlooking Grigna Mountain Chain and Lake Como (Lecco branch); living the heritage and finally experience the magic of kneading and cooking as our nanny did An easy itinerary in nature, rich in heritage and good conservative works: fountains built using ancient tombs, erratic boulders left by the glacier along the path, restored farmhouses where you can still find ancient and well- restored ice food storage areas. Views on Lake Como and on Grigna Mountain Chain, chestnut trees forest up to Camanin farmhouse, at Conca di Crezzo, where you will experience Lombardy typical cuisine. A small mountain family-run farm, in the heart of Triangolo Lariano (the mountain area between the two branches of Lake Como), where owners grow dairy goats known as Camosciata delle Alpi, and process raw unpasteurized milk into fresh and matured cheese, yogurt and ice-creams. Cooking-lesson will focus on kneading dough to cook the well-known Pizzoccheri, a kind of tagliatelle made with buckwheat flour and dressed with butter and cheese: an experience which will free your creativity and bring back to memory childish flavours and scents when nanny was cooking; moments to be shared while kneading, cooking, and finally tasting the final results all together. Return to Valbrona from a quite different path but easy and pleasant. TECHNICAL DETAILS Difference in altitude 300 m Distance 6 km Real walking time 2 hours and 40 min. Maximum altitude 800 m a.s.l. -

Piano Zone Biglietti E Abbonamenti 2021

Comunità tariffale Arcobaleno – Piano delle zone arcobaleno.ch – [email protected] per il passo per Geirett/Luzzone per Göschenen - Erstfeld del Lucomagno Predelp Carì per Thusis - Coira per il passo S. Gottardo Altanca Campo (Blenio) S. Bernardino (Paese) Lurengo Osco Campello Quinto Ghirone 251 Airolo Mairengo 243 Pian S. Giacomo Bedretto Fontana Varenzo 241 Olivone Tortengo Calpiogna Mesocco per il passo All’Acqua Piotta Ambrì Tengia 25 della Novena Aquila 245 244 Fiesso Rossura Ponto Soazza Nante Rodi Polmengo Valentino 24 Dangio per Arth-Goldau - Zurigo/Lucerna Fusio Prato Faido 250 (Leventina) 242 Castro 331 33 Piano Chiggiogna Torre Cabbiolo Mogno 240 Augio Rossa S. Carlo di Peccia Dalpe Prugiasco Lostallo 332 Peccia Lottigna Lavorgo 222 Sorte Menzonio Broglio Sornico Sonogno Calonico 23 S. Domenica Prato Leontica Roseto 330 Cama Brontallo 230 Acquarossa 212 Frasco Corzoneso Cauco Foroglio Nivo Giornico Verdabbio Mondada Cavergno 326 Dongio 231 S. Maria Leggia Bignasco Bosco Gurin Gerra (Verz.) Chironico Ludiano Motto (Blenio) 221 322 Sobrio Selma 32 Semione Malvaglia 22 Grono Collinasca Someo Bodio Arvigo Cevio Brione (Verz.) Buseno Personico Pollegio Loderio Cerentino Linescio Riveo Giumaglio Roveredo (GR) Coglio Campo (V.Mag.) 325 Osogna 213 320 Biasca 21 Lodano Lavertezzo 220 Cresciano S. Vittore Cimalmotto 324 Maggia Iragna Moghegno Lodrino Claro 210 Lumino Vergeletto Gresso Aurigeno Gordevio Corippo Vogorno Berzona (Verzasca) Prosito 312 Preonzo 323 31 311 Castione Comologno Russo Berzona Cresmino Avegno Mergoscia Contra Gordemo Gnosca Ponte Locarno Gorduno Spruga Crana Mosogno Loco Brolla Orselina 20 Arbedo Verscio Monti Medoscio Carasso S. Martino Brione Bellinzona Intragna Tegna Gerra Camedo Borgnone Verdasio Minusio s. -

The Geomorphosites in Lombardy

Il Quaternario Italian Journal of Quaternary Sciences 18(1), 2005 - Volume Speciale, 39-61 THE GEOMORPHOSITES IN LOMBARDY Luisa Pellegrini, Paolo Boni, Pierluigi Vercesi, Alberto Carton, Lamberto Laureti & Francesco Zucca with contribution of Stefania De Vita Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Pavia, Via Ferrata 1, 27100 Pavia – e-mail: [email protected] ABSTRACT: L. Pellegrini et al., The Geomorphosites in Lombardy. (IT ISSN 0394-3356, 2005). Lombardy is a region of Northern Italy with a territory whose structure includes, from the physical-geographical point of view, a very important portion of the Alps and the adjacent Po plain with a little part of the Northern Apennines. This situation is due to the complexity of the landscape with its great diversity of historical and human aspects, frequently studied and described, but also the same physical elements which are, owing to their interest, worthy of conservation as part of the cultural heritage. As in many other Italian regions and provinces, also in Lombardy the exigence of describing and making available sites and peculiari- ties of the landscape arose, together with the suggestion of specific naturalistic tours, by means of relative guidebooks, monographs and so on. The Authors of the present work (as a part of the national research programme on ‘Geosites and Italian Landscape’) made a census of geomorphosites in Lombardy in order to their improvement, conservation and availability, both on the tourist and the scientific level. From the operating point of view, because of the high heterogeneity of the Lombard physical landscapes, it has been necessary to dif- ferentiate three main areas: Alps, Po plain and Apennines. -

Grosse Pläne Bild: Tibert Keller Editorial

Forum www.pro-bahn.ch Pro Bahn Schweiz • Pro Rail Suisse • Pro Bahn Svizzera Interessenvertretung der Kundinnen und Kunden des öffentlichen Verkehrs Info 4/20 Bild: Tibert Keller Grosse Pläne Mehr Züge zwischen Deutschland und der Schweiz; Projekt TEE 2.0 Ticketing: Fortschritte im internationalen Regionalverkehr FV-Dosto: Verlässlichkeit deutlich verbessert Editorial Inhalt Thema «Internationaler Fernverkehr» DB und SBB mit grossen Plänen �������������������3 Europäische Neuerungen 2021 ���������������������4 Die Renaissance des TEE ������������������������������4 Internationale Billette: Es bleibt kompliziert ��5 Aktuell Gerhard Lob Ticketing: Fortschritte im grenzüberschreitenden Regionalverkehr ������6 Redaktor Unregelmässigkeiten: Wolken über der BLS ��7 InfoForum Bahn und Klimaschutz: Perspektiven 2050 ���8 Direktionswechsel beim ZVV ����������������������9 FV-Dosto und Giruno unter der Lupe �����10-11 Nachrichten 1 & 2 ��������������������������� 12 & 15 Einen guten Übergang ins 2021 Strom für die SBB: 100 Jahre Ritom �����������13 D Ein in jeder Hinsicht aussergewöhnliches Jahr geht bald zu Ende� Die Corona- Idee «Porta Alpina»: Eine Replik �����������������14 Pandemie hat 2020 unser Leben auf den Kopf gestellt� Nach einer teilweisen Astuti: Die Misoxer Bahn als Veloweg �����16-17 Citrap VD: Der Fall Bern – Chablais ������18-19 Normalisierung im Sommer traf uns die zweite Welle im Herbst umso heftiger und irgendwie unvorbereitet� Dabei haben Lockdowns oder Teil-Lockdowns erneut Digital gravierende Konsequenzen auf den öffentlichen -

Comunicato Stampa

Comunicato stampa. Un mese di buongusto… nel Moesano Prende avvio la Rassegna Gastronomica di Mesolcina e Calanca Sabato 29 maggio, mentre la tappa del Giro d’Italia tingerà di rosa le strade della valle Mesolcina, entrerà in tavola la settima edizione della Rassegna gastronomica del Moesano. Moesano... in tavola, questo il nome della rassegna, è nata dalla volontà di portare sulla tavola il meglio del terroir di Mesolcina e Calanca. La rassegna gastronomica è una gustosa proposta che vede protagonisti 14 ristoranti e grotti che si distribuiscono capillarmente sul territorio, in Mesolcina da San Vittore fino a San Bernardino, mentre in valle Calanca ad Arvigo e a Braggio. Avrà la durata di un mese, proseguendo in questo modo ininterrottamente fino a domenica 27 giugno 2021. L’Ente Turistico Regionale del Moesano coinvolgendo i ristoratori della propria regione vuole proporre ricette e piatti con prodotti locali, avvalendosi dell’utilizzo delle materie prime offerte proprio dai produttori dalle due vallate sud alpine e rievocando in questo modo l’arte dei piatti legati alla storia ed al proprio territorio. Ne è scaturita così una rassegna gastronomica moderna e sostenibile, attenta al prodotto ed alla sua valorizzazione. Il tartare di salmone Swiss Lachs di Lostallo, il Fleischkäse di pecora della Calanca, gli involtini di prosciutto e büscion della Mesolcina, lo spezzato d’asino o il risottino al miele di castagno sono solo alcuni degli sfiziosi piatti proposti dagli abili chef dei 14 ristoranti aderenti. I clienti che sceglieranno i menu proposti in rassegna potranno portarsi a casa, a conclusione della rassegna, un gustosissimo cestone di prodotti locali, grazie alla possibilità di partecipare al concorso.