Artikel BA-Arbeit Weiderer

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Olympia-Generalprobe Geht an Die Norweger

Olympia-Generalprobe geht an die Norweger Nach Tande gewinnt auch Forfang in Willingen Richard Freitag verliert die Weltcup-Führung Norwegens Skispringer stellten mit Daniel Andre Tande am Samstag und Johann Andre Forfang (147,5+144,5) am Sonntag die Sieger in den beiden Einzelspringen auf der Willinger Mühlenkopfschanze und Polens umjubelter Volksheld Kamil Stoch (145,5+140,5) sicherte sich nicht nur den Gesamtsieg und die 25.000 Extra-Prämie beim erstmals ausgetragenen „Willingen Five“, sondern löste mit nunmehr 863 Punkten auch Richard Freitag (820) im Gelben Trikot des Spitzenreiters im Gesamtweltcup ab. Für die DSV-Adler lief es nach Freitags Podestplatz hinter Sieger Tande am Samstag am Sontag nicht wie gewünscht. Markus Eisenbichler (236,7) war als Sechster der Beste und auch Andreas Wellinger (233,1) kam gerade noch unter die Top Ten. Freitag aber stürzte schon im ersten Durchgang mit 128,0 m bei den schlechtesten Windbedingungen ab, kam auch im Finale nur auf 118,5 m und landete nur auf Rang 28 in der Tageswertung. Hinter Eisenbichler und Wellinger landete Willingens Lokalmatador Stephan Leyhe (138+122,5 m) auf Platz 18, auch ihn brachte ein schwächerer zweiter Sprung um einen Top Ten- Platz. „Ein Wochenende, das mit der Tagesbestweite von 143 m sehr gut begann und Auftrieb gab, an dem aber nicht alles gelungen ist. 140 und 136 m in den jeweiligen ersten Durchgängen waren gut, jetzt muss auch der zweite Wertungssprung stabiler werden“, meinte der Schwalefelder, der am Montag mit dem Team nach Pyeongchang aufbrechen wird, wo er immerhin Schanzenrekordler ist. Vier Polen, drei Norweger, zwei Deutsche und ein Slowene unterstrichen am Sonntag vor 16.200 Zuschauern den aktuellen Formspiegel vor Olympia. -

Willinger Weltcup in Zahlen Vor Springen Nummer 50 Und 51 Seit 1995

Willinger Weltcup in Zahlen Vor Springen Nummer 50 und 51 seit 1995 3 Mal stand Olympiasieger Kamil Stoch (Polen) nach den Einzelspringen auf der Mühlenkopfschanze schon ganz oben auf dem Treppchen. Damit ist er gemeinsam mit Noriaki Kasai Rekordhalter. Beide gewannen in Willingen auch schon mit ihrem Team, Stoch auch die Premiere von „Willingen Five“ 2018. 7 DSV-Adler standen mit Sven Hannawald (2002 und 2003), Severin Freund (2011 und 2015), Andreas Wellinger (2017). Karl Geiger (2019) und Stephan Leyhe beim Kult- Willinger Weltcup als Sieger auf dem Podest. Dazu kamen drei deutsche Siege in den Teamwettbewerben (2005, 2010, 2016). Sieben Einzelsiege haben auch die österreichischen „Adler“ seit Beginn der Weltcupspringen in Willingen im Jahr 1995 errungen: Schlierenzauer (2010 und 2009), Kofler (2006), Widhölzl (2x 2000), Höllwarth (1997) und Goldberger (1995). Damit sind sie gemeinsam mit Deutschland die erfolgreichste Nation vor Polen, Norwegen und Japan mit je vier Siegen. 17 Team-Weltcups fanden bisher im Waldecker Upland statt. Österreich (4), Deutschland und Norwegen (je 3), Polen, Finnland und Slowenien (je 2) sowie Japan trugen sich dabei in die Siegerliste am Mühlenkopf ein. 21 DSV-Adler haben bisher in Willingen auf dem Weltcup-Treppchen gestanden Spitzenreiter sind Severin Freund (11), Martin Schmitt (8), Richard Freitag (7), Michael Uhrmann (6) sowie Dieter Thoma, Sven Hannawald, Michael Neumayer und Andreas Wellinger (je 4). 49 Weltcup-Konkurrenzen sind seit 1995 insgesamt im Strycktal ausgetragen worden. Österreich (11 Siege) führt die Erfolgsserie vor Deutschland (10) und Norwegen (8) an, dahinter folgen Japan und Polen (je 6), Finnland (5) sowie Slowenien (3) an. Die Nummer 50 und 51 stehen vom 29. -

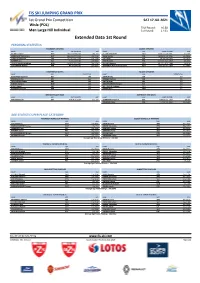

Extended Data 1St Round

FIS SKI JUMPING GRAND PRIX 1st Grand Prix Competition SAT 17 JUL 2021 Wisla (POL) Trial Round: 16:30 Men Large Hill Individual 1st Round: 17:35 Extended Data 1st Round PERSONAL STATISTICS YOUNGEST ATHLETES OLDEST ATHLETES NAME NOC DATE OF BIRTH AGE NAME NOC DATE OF BIRTH AGE SADREEV Danil RUS WED 7 MAY 2003 18y 71d FETTNER Manuel AUT MON 17 JUN 1985 36y 30d WOERGOETTER Marco AUT WED 16 OCT 2002 18y 274d HULA Stefan POL MON 29 SEP 1986 34y 291d FOUBERT Valentin FRA SAT 17 AUG 2002 18y 334d ZYLA Piotr POL FRI 16 JAN 1987 34y 182d BOMBEK Jan SLO TUE 4 DEC 2001 19y 225d STOCH Kamil POL MON 25 MAY 1987 34y 53d HEGGLI Bendik Jakobsen NOR SUN 14 OCT 2001 19y 276d FREUND Severin GER WED 11 MAY 1988 33y 67d CONTAMINE Mathis FRA FRI 14 SEP 2001 19y 306d TROFIMOV Roman Sergeevich RUS SUN 19 NOV 1989 31y 240d SHORTEST ATHLETES TALLEST ATHLETES NAME NOC HEIGHT [CM] NAME NOC HEIGHT [CM] ZOGRAFSKI Vladimir BUL 163 SAKALA Filip CZE 187 POHJOLA Arttu FIN 163 KOZISEK Cestmir CZE 186 TKACHENKO Sergey KAZ 165 AALTO Antti FIN 183 RINGEN Sondre NOR 166 DESCHWANDEN Gregor SUI 182 STOCH Kamil POL 167 WELLINGER Andreas GER 182 FOUBERT Valentin FRA 167 GEIGER Karl GER 181 BIRTHDAYS LAST WEEK BIRTHDAYS THIS WEEK NAME NOC DATE OF BIRTH AGE NAME NOC DATE OF BIRTH AGE MALTSEV Kevin EST TUE 4 JUL 2000 21y 13d ZOGRAFSKI Vladimir BUL WED 14 JUL 1993 28y 3d POLASEK Viktor CZE FRI 18 JUL 1997 23y 364d AGE STATISTICS PER PLACE CATEGORY YOUNGEST WORLD CUP WINNERS OLDEST WORLD CUP WINNERS NAME NOC AGE NAME NOC AGE COLLINS Steve CAN 15y 362d KASAI Noriaki JPN 42y 176d MORGENSTERN -

Ledecka Earns Shock Victory

SPORTS Sunday, February 18, 2018 21 Britain’s Lizzy Yarnold celebrates after crossing finishing line (Pic courtesy: Xinhua) Yarnold defends skeleton gold Pyeongchang the first Briton to retain a Winter Austrian saw her drop out of the izzy Yarnold retained her Games title and also the first medal places. skeleton title and Laura Deas skeleton athlete to do so. Deas, from Wrexham, jumped claimedL bronze in Pyeongchang on “Honestly, after the last few years into bronze and Germany’s Great Britain’s most successful day the aim was to get to the Olympics, Jacqueline Loelling took silver, 0.45 at a Winter Olympics. I wasn’t thinking about medals,” seconds behind Yarnold as she set It took the British medal count on Yarnold, who also won gold at a track record to become Britain’s Saturday to three, after Izzy Atkin Sochi 2014, said. most decorated Winter Olympian. claimed a ski slopestyle bronze. “But to achieve that is the stuff Only figure skater Jeannette But short-track speed skating of dreams, as is sharing the podium Altwegg and skating pair Jayne medal hope Elise Christie crashed with Laura, who’s been amazing.” Torvill and Christopher Dean, in the 1500m and was taken to Yarnold went into the final run who have one gold medal and one hospital. 0.02 seconds behind leader Janine bronze each, also have multiple Yarnold, 29, is Flock, but a poor finish from the medals for Britain. (BBC) Ledecka earns Stoch retains large hill title Pyeongchang 136.5m, which was enough to clinch his shock victory olish ski jumping star Kamil Stoch third gold in the Winter Olympics. -

Ski-Club Willingen Ev

AUSGABE: 04 / DEZEMBER 2019 NEWSLETTER Ski-Club Willingen e.V. Willkommen beim Ski-Club Willingen e.V. Neu gestaltete Homepage www.weltcup-willingen.de lädt dazu ein, den Verein und sein vielfältiges Angebot kennenzulernen. Seite 2 Jede Stimme zählt: WLZ/HNA-Sportlerwahl 2019 des Ski-Club Willingen Seite 4 Immer wieder gern genommen Weltcup-Tickets zum Weihnachtsfest Seite 6 Vor Springen Nummer 49 und 50 in 25 Jahren Seite 8 Tarek Al-Wazir Schirmherr in Willingen Seite 11 Am 9.2.2020 an der Mühlenkopfschanze Zum zehnten Mal – „Jubiläums-Feuerwehr-Sonntag“ beim FIS Skisprung Weltcup Seite 12 Weltcup! Neues Duo am Mühlenkopf – FIS Skisprung-Weltcup in Willingen rückt näher Willinger Kamprichter im Einsatz Seite 14 Vom 7.-9. Februar 2020 sind die weltbesten 30 Skisprungschanzen der Welt – „Adler“ zu Gast spektakulärer Bildband als Weihnachtsgeschenk Seite 15 Nikolauslauf des SCW am 6. Dezember im „Upland-Stadion“ Seite 17 Seite 10 © Ski-Club Willingen e.V. SKI-CLUB WILLINGEN E.V. AUSGABE: 04 / DEZEMBER 2019 © Freepik Neu gestaltete Homepage des Ski-Club Willingen e.V. Willkommen beim Ski-Club Willingen e.V. Neu gestaltete Homepage www.weltcup-willingen.de lädt dazu ein, den Verein und sein vielfältiges Angebot kennenzulernen. Der Ski-Club Willingen e.V. hat als einer der größten Smartphones und Tablets. Das Motto heißt schon Vereine in der Region schon vor langer Zeit die Be- lange nicht mehr nur „Schneller, höher, weiter“ oder deutung der sozialen Medien für seine Arbeit und „Frisch, fromm, fröhlich, frei“ – nein, längst haben vielfältigen Aktivitäten erkannt und seine Home- Internet, Facebook, Twitter, Instagram und You- page www.weltcup-willingen.de immer wieder auf Tube Einzug gehalten. -

Flieg Mit Uns in 3D

Flieg mit uns in 3D „THE BIG JUMP Flieg mit uns in 3D“ nimmt den Zuschauer mit auf eine abenteuerliche Reise in die Welt des Skifliegens und zeigt diese Hightech-Sportart erstmalig in spektakulären 3D-Bildern. Das Publikum wird in ein Universum entführt, das für die meisten Menschen unerreichbar ist. Pressematerial: In Deutschland: www.kinostar.com/filmverleih/the-big-jump/ In Österreich: www.welan.co.at THE BIG JUMP – Flieg mit uns in 3D © Sigma Film Seite 1 I N H A L T S V E R Z E I C H N I S Statement Ernst Kaufmann................................................................................. 3 Statement Alexander Pointner............................................................................ 3 Synopsis.............................................................................................................. 5 Inhalt................................................................................................................... 5 Der Film............................................................................................................. 6 Die Springer....................................................................................................... 10 Interviews, Medien, Entwicklung...................................................................... 17 CV Regisseur und Stereograph.......................................................................... 19 Produzent Heinz Stussak.................................................................................... 21 _____________________________________________________________________________ -

FIS Grand Prix Wisła 2015

Dear Sir or Madame, You are welcome at the FIS Ski Jumping Grand Prix in Wisla during 30 th of July – 1 st of August. Taking into consideration yours’ work comfort we have prepared a special guide dedicated for Media Representatives, involving package of practical information. Do you not hesitate to contact us any time. Team of Press Office of FIS Ski Jumping Grand Prix Wisla 2015 Men Ski Jumping competition will take place on the Adam Malysz’s Jumping Hill in Wisła-Malinka (HS-134) 2 Table of Contents Program of FIS Ski Jumping Grand Prix Wisla 2015 ............................................................................ 4 Organizing Committee ........................................................................................................................... 5 Accreditation areas ................................................................................................................................ 6 The Main Media Center and Sub Office of FIS Grand Prix Wisla 2015 .............................................. 8 Information for photographers ............................................................................................................... 9 Press Office ......................................................................................................................................... 10 Regulations of the work of the Press Office ........................................................................................ 11 Adam Malysz's Ski Jumping Hill........................................................................................................ -

Hochfirstschanze Als Von Krieg War Neustadt Die Erste Springerhoch- Der Sportler Nicht Mehr

FIS Presenting Sponsor 영문_가로조합형 3D 시그니처 본 항에 제시된 조합형은 3가지 Version이 FIS Presenting0.5A Sponsor 영문_가로조합형있으며 적용하는 매체의 상황에 따라 선택하여 3D 시그니처 사용하도록 한다. 또한, 3D 시그니처는 Version A 로고타입 높이(Height : A)를 기준으로 하여 [3D 심볼마크 + 2D 로고타입] 상하좌우에본 항에 제시된 어떠한 조합형은 요소도 3 침범하면가지 Version 안되는이 최소 1.4A FIS Presenting0.5A Sponsor A 공간을있으며영문_가로조합형 확보적용하는 하여야 매체의 한다. 상황에 따라 선택하여 3D 시그니처 사용사용하도록 시 본 항의 한다. 내용을 또한, 3D항상 시그니처는 숙지하여 오용 Version A 사례가로고타입 발생하지 높이(Height 않도록 : 한다. A)를 기준으로 하여 [3D 심볼마크 + 2D 로고타입] 상하좌우에본 항에 제시된 어떠한 조합형은 요소도 3침범하면가지 Version 안되는이 최소 1.4A FIS Central Sponsor0.5A A 공간을* 있으며배경색이 확보 적용하는 어두운 하여야 경우매체의 한다. Version 상황에 B 따라사용을 선택하여 기본 사용사용하도록으로 시 하며, 본 항의 적용상황에 한다. 내용을 또한, 따라항상 3D Version시그니처는숙지하여 B-1 오용 사용도 VersionVersion BA 가능하다. 사례가로고타입 발생하지 높이(Height 않도록 한다.: A)를 기준으로 하여 [3D[3D 심볼마크 심볼마크 + + 2D 2D 로고타입 로고타입]] * 최소 공간 규정은 Version A, Version B / B-1 상하좌우에 어떠한 요소도 침범하면 안되는 최소 1.4A A 모두 동일하게 적용된다. FIS Central Sponsor * 공간을배경색이 확보 어두운 하여야 경우 한다. Version B 사용을 기본 사용으로 시하며, 본 적용상황에항의 내용을 따라 항상 Version 숙지하여 B-1 오용 사용도 Version B 가능하다. 사례가 발생하지 않도록 한다. [3D 심볼마크 + 2D 로고타입] * 최소 공간 규정은 Version A, Version B / B-1 모두 동일하게 적용된다. FIS Central Sponsor * 배경색이 어두운 경우 Version B 사용을 기본 으로 하며, 적용상황에 따라 Version B-1 사용도 VersionVersion B-1 B 가능하다. [3D[3D 심볼마크 심볼마크 + + 3D 2D 로고타입 로고타입]] * 최소 공간 규정은 Version A, Version B / B-1 모두 동일하게 적용된다. -

FIS Ski Jumping World Cup Wisla 2015

Dear Sir or Madame, You are welcome at the FIS Ski Jumping World Cup in Wisla during 15 th of January 2015. Taking into consideration yours work comfort we have prepared a special guide dedicated for Media Representatives, involving packet of practical information. Do you not hesitate to contact us any time. Katarzyna Koczwara Chief of Press Office of FIS Ski Jumping World Cup Wisla 2015 Men Ski Jumping competition will take place on the Adam Malysz’s Jumping Hill in Wisła-Malinka (HS-134). 2 Table of Contents Program of FIS Ski Jumping World Cup Wisla 2015 ................................................... 4 Organizing Committee and FIS Officials ...................................................................... 5 Accreditation areas ........................................................................................................ 6 Information for photographers ...................................................................................... 8 Press Office ................................................................................................................... 9 Regulations of the work of the Press Office ................................................................ 10 Gustaw – the official mascot of FIS Ski Jumping World Cup Wisla 2015.................. 12 Adam Malysz’s Ski Jumping Hill ............................................................................... 13 History of FIS Ski Jumping World Cup in Wisla ........................................................ 16 Stefan Kraft – record holder of -

Planica 1934-2021

PLANICA 1934-2021 KRONOLOŠKI PREGLED POMEMBNEJŠIH POSAMINIH IN EKIPNIH MEDNARODNIH TEKMOVANJ V SMUARSKIH SKOKIH IN POLETIH VRSTE TEKMOVANJ (gl. barve napisov): Razna tekmovanja in študijski poleti Smučarski poleti, izmenično na letalnicah KOP Svetovna prvenstva v smučarskih poletih Svetovni pokal ================================================================================================================================================================================== Državno prvenstvo* I. medn. tekmovanje II. medn. tekmovanje III. medn. tekmovanje Študijski poleti Študijski poleti Študijski poleti Študijski poleti 4. februar 1934 (V): 23-26. marec 1934 (V): 14-17. marec 1935 (V): 10-15. marec 1936 (V): 15-16. marec 1938 (V): 16-17. marec 1940 (V): 26. feb.-2. mar. 1941 (V): 17-24. marec 1947 (V): 1. Franc Palme, Jug 1. Birger Ruud, Nor 1. Stan. Maruszarz, Pol 1. Sepp Bradl, Avt Najdaljši poleti (m): Najdaljši poleti (m): Najdaljši poleti (m): Najdaljši poleti (m): 2. Rade Istenič, Jug 2. Sigmund Ruud, Nor 2. Antonin Barton, ČSl 2. Gregor Hoell, Avt 107 - Sepp Bradl, Avt 101,5 - Sepp Bradl, Avt 118 - Rudolf Gehring, Nem 102 - Rudi Finžgar, Jug 3. Gregor Klančnik, Jug 3. Gregor Hoell, Avt 3. Marcel Reymond, Švi 3. Rudolf Rieger, Avt 99 - H. Wiedemann, Nem 100 - Gustl Berauer, Nem 112 - Paul Kraus, Nem 101 - Charles Blum, Švi * Državno prvenstvo z mednarodno udeležbo izven konkurence (gl. knjigo P L A N I C A 1934l1999). 90 - W. Delle Karth, Avt 100 - Paul Haeckel, Nem 111 - Hans Lahr, Nem 100 - Fritz Tschannen, Švi ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Študijski poleti Medn. tekmovanje Medn. tekmovanje Študijski poleti Medn. tekmovanje Medn. tekmovanje Medn. tekmovanje Smučarski poleti KOP 13-17. marec 1948 (V): 20. marec 1949 (N): 27. marec 1949 (N): 14-17. marec 1950 (V): 11. -

„Willingen/5“: 25.000 Euro Für Den Besten Springer

Newsflash Nummer 3 13.02.2019 FIS-Skisprung-Weltcup vom 15. bis 17. Februar 2019 „Willingen/5“: 25.000 Euro für den besten Springer Wer verdient sich die 25.000 Euro, die es am Willinger Weltcup-Wochenende für den besten Skispringer gibt – Ryoyu Kobashayi (JPN), Kamil Stoch (POL), Stefan Kraft (AUT) oder doch ein Überraschungssieger? Beim FIS-Skisprung-Weltcup vom 15. bis 17. Februar 2019 wird zum zweiten Mal das Wettkampf-Format „Willingen/5“ aufgelegt. Abgerechnet wird am Sonntag nach fünf Sprüngen von der Mühlenkopfschanze: Wer nach der Qualifikation am Freitag sowie den Einzelspringen mit jeweils zwei Wertungsdurchgängen am Samstag und Sonntag die meisten Punkte auf seinem Konto hat, streicht sich die Siegprämie ein. Diese wird zusätzlich zu den Preisgeldern der drei Weltcupspringen (rund 191.000 Euro) ausgeschüttet. Im Vorjahr trug am Ende der Veranstaltungen der Pole Kamil Stoch das Leader-Shirt „Willingen/5“. Mit den Plätzen eins, vier und zwei sowie 657,8 Punkten zeigte er die beste Gesamtleistung am Mühlenkopf und verwies die norwegischen Konkurrenten Johann Andre Forfang (650,0) und Daniel Andre Tande (633,5) auf die Plätze. Bester Deutscher war Andreas Wellinger (607,1) auf Rang fünf. Gleich im Anschluss an das Team-Springen am Freitag (15.45 Uhr), das in Willingen für den ausgefallenen Weltcup in Titisee-Neustadt nachgeholt wird, müssen die Athleten ab 18.15 Uhr Vollgas geben: Denn nur eine gute Platzierung in der Qualifikation erhält die Chance auf den Extrabonus von 25.000 Euro. Den Scheck bekommt der Willingen/5-Champion am Sonntag bei der Siegerehrung der Einzelkonkurrenz. „Wir freuen uns, mit diesem Wettkampfmodus bei unserem Weltcup eine zusätzliche Attraktion für Zuschauer und Springer zu bieten“, sagt Jürgen Hensel, Präsident und Weltcup-OK-Chef des Ski-Clubs. -

Norwegian Norway Kills It at the Olympics—Of Course American Story on Page 8

the Inside this issue: NORWEGIAN Norway kills it at the Olympics—of course american story on page 8 Volume 129, #5 • March 9, 2018 Est. May 17, 1889 • Formerly Norwegian American Weekly, Western Viking & Nordisk Tidende $4 USD Don’t get turned around Get the info you need to road trip Norway | p. 16 Don’t Hug Me returns to LA WHAT’S INSIDE? Nyheter / News 2-3 « Hvis ikke motivasjonen er der, Business 4-5 er det tøft å være med. » Opinion 6-7 – Marit Bjørgen Sports 8-9 Research & Science 10 Arts & Entertainment 11 Taste of Norway 12-13 Norway near you 14-15 Travel 16-17 Norwegian Heritage 18-19 Norsk Språk 20-21 Roots & Connections 22 Puzzles 23 Bulletin Board 24 $1 = NOK 7.8337 Photo: Doug Engalla / Phil Olson updated 03/05/2018 From left to right: Bernice (Allison Hawkstone) sings on KOLD, the radio station broadcasting from a corner of a tavern in Bunyan Bay, Minnesota, while Gunner (Andrew Carter), the host of “Crappie Talk,” and Kanute (David In comparison Pluebell), Crappie Talk’s only advertiser, look on. 03/05/2018 7.8337 Judith Gabriel Vinje reviews Don’t Hug Me, We’re Family on page 11. 09/05/2017 7.7795 03/05/2017 8.4231 A car topped with kayaks rounds Knuten (the knot), a road in Geiranger. Photo: Samuel Taipale / Visitnorway.com the american 2 • March 9, 2018 Nyheter fra Norge NORWEGIAN Nyheter USAs nye ambassadør til Norge Rekordmange elever går på privatskole I fjor gikk 23.817 norske elever på — Trump er mye privatskoler, det høyeste tallet noensinne.