Memo Donatien Corrigé

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Global Sanitation Fund

AUGUST 2011 PROGRESS REPORT AUGUST 2011 Global Sanitation Fund Progress Report GLOBAL SANITATION FUND GSF PROGRESS REPORT, AUGUST 2011 THE GLOBAL SANITATION FUND (GSF) HAS COMMITTED $37.6 MILLION TO ENSURE THAT 11 MILLION PEOPLE HAVE IMPROVED SANITATION OVER THE NEXT FIVE YEARS. FIFTEEN MILLION PEOPLE WILL IMPROVE THEIR LIVES BY LIVING IN A CLEANER, HEALTHIER AND SAFER ENVIRONMENT. n This report is the first prototype in a series of n Active Implementation Countries, pages 4-15. periodic updates about the Global Sanitation Fund The six countries which have received contractual (GSF) and gives a quantitative and qualititative picture and moral commitments from WSSCC for GSF work of implementation to date. Below you will find a are described in more detail here. For each country, description of the various sections and highlights in the the national results overview is presented, along with report. descriptions of the programme design and other recent news or interesting information. n Results Overview, page 1 (opposite page).This page gives key indicators via a results dashboard n Pending Implementation Countries, pages 16-17. that shows how the GSF is progressing in contracted Four countries -- Burkina Faso, Ethiopia, Nigeria and countries to date (12 August 2011) and against Uganda -- are next “in the queue.” In large measure, five-year targets. The countries are Cambodia, India, they have almost completed the necessary planning Madagascar, Malawi, Nepal and Senegal. As other and contractual processes to begin field work. countries launch GSF programmes in the future (ten additional countries are in various stages of n Additional Countries, pages 18-19. -

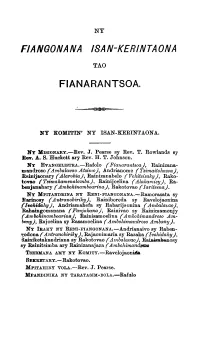

Fianarantsoa

NY FIA NGONA NA /SA N-KER/N TA ONA TAO FIANARANTSOA. NY KOMITIN, NY ISAN-KERINTAONA. N y M isio n ar y.— Kev. J. Pearse sy Rev. T. Rowlands sy Rev. A . S. Hnekett ary Rev. H . T. Johnson. N y Evangelistra.— Rafolo fFianarantsoaJ, Rainizana- mandroso f Ambalavao AtsimoJ, Andrianome f TsimaitohasoaJ, Rainijaonary fAlarobiaJ, Rainizanabelo fVohitsisahyJ, Rako- tovao f TsimahamenalamhaJ, Rainijoelina fAlahamisyJ, Ra- benjanahary f AmbohinamboarinaJ, Rakotovao f laritsenaJ. N y M pita n le in a n y Re n i- fiangon ana.— Ramorasata sy Rarinosy f A ntranobirikyJ, Rainiboreda sy Ravelojaonina flvohidahyJ, Andriamahefa sy Rabarijaonina f AmbalavaoJ, Rahaingomanana fFanjakana'j, Rainivao sy Rainimamonjy fAmbohinamboarinaJ, Rainisamoelina fAmbohimandroso A m - bonyj, Rajoelina sy Rasamoelina f Ambohimandroso AmbanyJ. N y I r a k y n y Re n i- eiangonana,— Andrianaivo sy Raben- godona f AntranobirihyJ, Rajaonimaria sy Razaka flvohidahyJ, Rainiketakandriana sy Rakotovao f AmbalavaoJ, Raiaiz&kftnosy sy Rainitsimba ary Rainizanajaza f Ambohimand,»eàQ T sermana a m y n y K om ity.— Raveloj aoniAa Sek r e ta r y.—Rakotovao. M p it a h ir y v o l a .— Rev. J. Pearse. M pa n d in ik a n y taratasim - bola.— Rafolo IRAKY NY ISAN-KERINTAONA NT AMPOVOA.N-TANT. Anarany. Tany ampianarany. Andria nainelona . Iavonomby, Halangina. Andriambao ........... Ambohibary, Isandra (avar.) Rapaoly ........... Vohimarina, Iarindrano (avar.) Andrianay ................ Nasandratrony, Isandra (atsiai.) Raobena | ........... Manandriana Mpanampy J Rainianjalahy......... Iarinomby, Ambohimandroso (atsin.) Andriamitsirimanga Iandraina, Ambohimandroso (andref.) NY ANY AMY NY BARA. Ramainba ................ Sahanambo Andriambelo ...... Vohibe NY ANY AMY NY TANALA. Andrianantsiony .. Vohitrosy Anjolobato Vohimanitra NY ANY AMY NY SAKALAVA. -

TDR Annexe7 Rapport Analyse 322 Communes OATF

ETAT DES LIEUX DES 319 COMMUNES POUR LE FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET CASEF Février 2019 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES .................................................................................................................... i LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................ iii Liste des tableaux ......................................................................................................................... v Listes des Cartes ........................................................................................................................... v Liste des figures ............................................................................................................................vi Liste des photos ...........................................................................................................................vi I INTRODUCTION ....................................................................................................................... 1 II METHODOLOGIES .................................................................................................................... 2 II.1 CHOIX DES 322 COMMUNES OBJETS D’ENQUETE ............................................................... 2 II.2 CHOIX DES CRITERES DE SELECTION DES COMMUNES ........................................................ 5 II.3 METHODOLOGIE DE COLLECTE DE DONNEES ET ACTIVITES ................................................. 6 -

Juillet 2016 Lancement Officiel Du Programme Eaurizon

Programme N°01 Juillet 2016 ****** 1. Editorial / Actualité du programme Animée par sa volonté de rendre à 2. Etude technique eau potable / En bref l’eau sa vocaon primordiale, celle de servir l’humanité, et forte de ses expé- 3. Assainissement / Geson intégrée de la ressource riences dans le domaine de la geson raonnelle de l’eau, la Métropole de 4. Echos des communes / Et ailleurs / Dans le rétro / Lyon entame aujourd’hui la troisième Chaners phase de sa coopéraon avec la Région Haute Matsiatra. L’objecf étant de donner au programme une dimension prépondérante avec comme horizon Lancement officiel du programme Eaurizon l’accès de tout un chacun à l’eau po- table vecteur de l’assainissement et de l’hygiène. Ainsi, le 3ème projet dénommé « Eaurizon » est lancé pour une période de 4 ans, avec un budget de 2,7 mil- lions d’euros au profit de 16 communes partenaires. Il est considéré comme l'un des plus importants projets dans la Région, et est ainsi une vitrine du sec- De gauche à droite : Le représentant de la Préfecture, le Chef de Région, le Directeur Régional du Ministère teur, de par son origine, ses ambions de l’Eau de l’Assainissement et de l’Hygiène, le représentant de la Commune Urbaine de Fianarantsoa et le et ses démarches structurées et struc- représentant résident de la Métropole de Lyon turantes. Des deux projets antérieurs, L’atelier de lancement officiel du pro- permis de connaître le ressen des ac- les leçons sont comptabilisées et les gramme Eaurizon s’est tenu dans teurs du secteur EAH au niveau de la acquis capitalisés pour être mis au ser- l’amphithéâtre du Palais de la Région , région : vice de Eaurizon. -

Dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfs

dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 330601010101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP ALAKAMISY ITENINA SALLE 1 dfggfdgffhCommune: ALAKAMISY ITENINA dfggfdgffhDistrict: VOHIBATO dfggfdgffhRegion: HAUTE MATSIATRA dfggfdgffhProvince: FIANARANTSOA Inscrits : 405 Votants: 238 Blancs et Nuls: 2 Soit: 0,84% Suffrages exprimes: 236 Soit: 99,16% Taux de participation: 58,77% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 92 38,98% 25 RAVALOMANANA Marc 144 61,02% Total voix: 236 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 330601020101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBALAFAHIBATO SALLE 1 dfggfdgffhCommune: ALAKAMISY ITENINA dfggfdgffhDistrict: VOHIBATO dfggfdgffhRegion: HAUTE MATSIATRA dfggfdgffhProvince: FIANARANTSOA Inscrits : 576 Votants: 212 Blancs et Nuls: 3 Soit: 1,42% Suffrages exprimes: 209 Soit: 98,58% Taux de participation: 36,81% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 68 32,54% 25 RAVALOMANANA Marc 141 67,46% Total voix: 209 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm -

Feedback Madagascar – Ankarinomby

The Feedback Trust Scottish Charity No. SC023568 Construction of a new school for the Ankarinomby Secondary School in Madagascar (FF 441 - 01) Final report May 2019 Feedback Madagascar/Ny Tanintsika (FBM/NT) – The Eagle Foundation 1 Contents Introduction .................................................................................................................................................................. 4 Project location ......................................................................................................................................................... 4 Calendar of achievements ............................................................................................................................................ 6 Details on the project ................................................................................................................................................... 7 Difficulties encountered ............................................................................................................................................. 14 Project beneficiaries ................................................................................................................................................... 15 Expenditure summary ................................................................................................................................................ 18 Current situation........................................................................................................................................................ -

Liste Des Communes Beneficiaires Au Financement Papsp-Fdl

LISTE DES COMMUNES BENEFICIAIRES AU FINANCEMENT PAPSP-FDL DATE Ordre de CATEG APPORT MONTANT TYPE RÉGION DISTRICT COMMUNE SOUS-PROJET MONTANT FDL MODE D'EXECUTION TYPE DE TRAVAUX SECTEUR Virement FDL vers ORIE COMMUNE TOTAL INFRASTRUCTURE TRESORS ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBANDRIKA CR 2 FANORENANA BIRAOM-POKOTANY AO AMBANIALA 15 000 000 480 15 000 480 TACHERON CONSTRUCTION GOUVERNANCE BUREAU FOKONTANY 26/04/2018 ALAOTRA MANGORO ANOSIBE AN'ALA AMBATOHARANANA CR 2 FANARENANA CEG AO AMBATOHARANANA 9 249 000 9 249 000 TACHERON REHABILITATION EDUCATION CEG 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO ANOSIBE AN'ALA AMBATOHARANANA CR 2 FANARENANA LALANA 5 KM MAMPITOHY 5 751 000 5 751 000 HIMO/TACHERON REHABILITATION PISTE RURALE PISTE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMPARAFARAVOLA AMBATOMAINTY CR 2 FANITARANA SY FANARENANA BIRAON'NY KAOMININA 15 000 000 7 049 500 22 049 500 TACHERON REHABILITATION GOUVERNANCE BUREAU COMMUNE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA CU FANARENANA TRANO FIVORIAN'NY KAOMININA 15 000 000 15 000 000 TACHERON REHABILITATION GOUVERNANCE SALLE DE REUNION 28/03/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE CR 1 FANARENANA TETEZANA TELO 15 000 000 2 TACHERON REHABILITATION PISTE RURALE PONT 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO AMBATONDRAZAKA AMBATOSORATRA CR 2 FANORENANA LYCEE AO AMBATOSORATRA 15 000 000 15 730 900 30 730 900 TACHERON CONSTRUCTION EDUCATION LYCEE 13/04/2018 ALAOTRA MANGORO MORAMANGA AMBATOVOLA CR 2 FANARENANA CSB II AO AMBATOVOLA 15 000 000 13 018 15 013 018 TACHERON REHABILITATION SANTE CSB II 13/04/2018 -

Boissiera 71

Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae BOISSIERA from Madagascar Armand RANDRIANASOLO, Porter P. LOWRY II & George E. SCHATZ 71 BOISSIERA vol.71 Director Pierre-André Loizeau Editor-in-chief Martin W. Callmander Guest editor of Patrick Perret this volume Graphic Design Matthieu Berthod Author instructions for www.ville-ge.ch/cjb/publications_boissiera.php manuscript submissions Boissiera 71 was published on 27 December 2017 © CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES DE LA VILLE DE GENÈVE BOISSIERA Systematic Botany Monographs vol.71 Boissiera is indexed in: BIOSIS ® ISSN 0373-2975 / ISBN 978-2-8277-0087-5 Taxonomic treatment of Abrahamia Randrian. & Lowry, a new genus of Anacardiaceae from Madagascar Armand Randrianasolo Porter P. Lowry II George E. Schatz Addresses of the authors AR William L. Brown Center, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. [email protected] PPL Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Institut de Systématique, Evolution, Biodiversité (ISYEB), UMR 7205, Centre national de la Recherche scientifique/Muséum national d’Histoire naturelle/École pratique des Hautes Etudes, Université Pierre et Marie Curie, Sorbonne Universités, C.P. 39, 57 rue Cuvier, 75231 Paris CEDEX 05, France. GES Africa and Madagascar Program, Missouri Botanical Garden, P.O. Box 299, St. Louis, MO, 63166-0299, U.S.A. Taxonomic treatment of Abrahamia (Anacardiaceae) 7 Abstract he Malagasy endemic genus Abrahamia Randrian. & Lowry (Anacardiaceae) is T described and a taxonomic revision is presented in which 34 species are recog- nized, including 19 that are described as new. -

En Suivant Ce Lien

Coopération décentralisée entre Suivi technique et financier des gestionnaires de réseau d’eau potable dans la Haute Matsiatra RAPPORT ANNUEL RESULTATS DE L’ANNEE 2018 Avec le soutien de TABLE DES MATIERES Table des matières .................................................................................................................................................. 2 Liste des figures ................................................................................................................................................... 5 Sigles et abréviations ........................................................................................................................................... 7 En résumé… 8 1. Éléments de cadrage ..................................................................................................................................... 9 1.1. Contexte général ..................................................................................................................................... 9 1.2. Les réseaux objet du STEFI 2018 ............................................................................................................. 9 2. La méthodologie de collecte de données ................................................................................................... 15 3. Présentation des acteurs et des adductions d’eau objet du STEFI 2018 .................................................... 16 3.1. Les communes concernées ................................................................................................................... -

Hazavanahazavana Herin’Aratra Vokarina Amin’Ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée Par Combustion De Biomasse

Pierre Montagne, Mamisoa Rakotoarimanana, François Pinta et Serge Razafimahatratra Coordinateurs scientifiques HAZAVANAHAZAVANA Herin’Aratra Vokarina Amin’ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée par Combustion de Biomasse IRONNEME NV N E T L’ E T E D D E S E R F O E T R S E I T N I S M HAZAVANA Herin’Aratra Vokarina Amin’ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée par Combustion de Biomasse Expérience des projets Gesforcom et Bioenergelec à Madagascar, de 2008 à 2015 BIOENERGELEC Biomasse énergie pour la réduction de la pauvreté par l’électrification rurale décentralisée à Madagascar Pierre Montagne, Mamisoa Rakotoarimanana, François Pinta et Serge Razafimahatratra Coordinateurs scientifiques © Homme et Environnement ISBN : 978-2-9555221-0-3 L’Homme et l’Environnement Lot II M 90 Antsakaviro, Tél. +261 22 674 90 e-mail : [email protected] http ://www.madagascar-environnement.com www.bioenergelec.org Le contenu de cette publication n’engage que la responsabilité de ses auteurs et ne représente pas nécessairement l’opinion de l’Union Européenne. L’Union Européenne n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y figurent. Pierre Montagne, Mamisoa Rakotoarimanana, François Pinta et Serge Razafimahatratra Coordinateurs scientifiques HAZAVANA Herin’Aratra Vokarina Amin’ny Zava-Maniry Fandrehitra Electrification Rurale Décentralisée par Combustion de Biomasse Expérience des projets Gesforcom et Bioenergelec à Madagascar, de 2008 à 2015 Ouvrage de synthèse édité à partir -

3302 Ambohimahasoa

dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 330201010101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBATOFOLAKA SALLE 1 dfggfdgffhCommune: AMBALAKINDRESY dfggfdgffhDistrict: AMBOHIMAHASOA dfggfdgffhRegion: HAUTE MATSIATRA dfggfdgffhProvince: FIANARANTSOA Inscrits : 291 Votants: 107 Blancs et Nuls: 8 Soit: 7,48% Suffrages exprimes: 99 Soit: 92,52% Taux de participation: 36,77% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 85 85,86% 25 RAVALOMANANA Marc 14 14,14% Total voix: 99 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana ----------------- HAUTE COUR CONSTITUTIONNELLE RESULTATS DEFINITIFS DU SECOND TOUR DE L'ELECTION PRESIDENTIELLE DU 19 DECEMBRE 2018 dfggfdgffhCode BV: 330201020101 dfggfdgffhBureau de vote: EPP AMBOHIMAHATSINJO SALLE 1 dfggfdgffhCommune: AMBALAKINDRESY dfggfdgffhDistrict: AMBOHIMAHASOA dfggfdgffhRegion: HAUTE MATSIATRA dfggfdgffhProvince: FIANARANTSOA Inscrits : 316 Votants: 124 Blancs et Nuls: 15 Soit: 12,10% Suffrages exprimes: 109 Soit: 87,90% Taux de participation: 39,24% N° d'ordre Logo Photo Nom et Prenoms Candidat Voix obtenues Pourcentage 13 RAJOELINA Andry Nirina 71 65,14% 25 RAVALOMANANA Marc 38 34,86% Total voix: 109 100,00% Copyright @ HCC 2019 dfggfdgfdgsdfsdfdsfdsfsdfsdfdsfsdfdsfdmmm -

MPLS VPN Service

MPLS VPN Service PCCW Global’s MPLS VPN Service provides reliable and secure access to your network from anywhere in the world. This technology-independent solution enables you to handle a multitude of tasks ranging from mission-critical Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), quality videoconferencing and Voice-over-IP (VoIP) to convenient email and web-based applications while addressing traditional network problems relating to speed, scalability, Quality of Service (QoS) management and traffic engineering. MPLS VPN enables routers to tag and forward incoming packets based on their class of service specification and allows you to run voice communications, video, and IT applications separately via a single connection and create faster and smoother pathways by simplifying traffic flow. Independent of other VPNs, your network enjoys a level of security equivalent to that provided by frame relay and ATM. Network diagram Database Customer Portal 24/7 online customer portal CE Router Voice Voice Regional LAN Headquarters Headquarters Data LAN Data LAN Country A LAN Country B PE CE Customer Router Service Portal PE Router Router • Router report IPSec • Traffic report Backup • QoS report PCCW Global • Application report MPLS Core Network Internet IPSec MPLS Gateway Partner Network PE Router CE Remote Router Site Access PE Router Voice CE Voice LAN Router Branch Office CE Data Branch Router Office LAN Country D Data LAN Country C Key benefits to your business n A fully-scalable solution requiring minimal investment