Archives Marocaines

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Monographie Regionale Beni Mellal-Khenifra 2017

Royaume du Maroc المملكة المغربية Haut-Commissariat au المندوبية السامية للتخطيط Plan MONOGRAPHIE REGIONALE BENI MELLAL-KHENIFRA 2017 Direction régionale Béni Mellal-Khénifra Table des matières INTRODUCTION ............................................................................................................ 8 PRINCIPAUX TRAITS DE LA REGION BENI MELLAL- KHENIFRA ................. 10 CHAPITRE I : MILIEU NATUREL ET DECOUPAGE ADMINISTRATIF ............ 15 1. MILIEU NATUREL ................................................................................................... 16 1.1. Reliefs ....................................................................................................................... 16 1.2. Climat ....................................................................................................................... 18 2. Découpage administratif ............................................................................................ 19 CHAPITRE II : CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION ........................................................................................................................ 22 1. Population ................................................................................................................... 23 1.1. Evolution et répartition spatiale de la population .................................................. 23 1.2. Densité de la population .......................................................................................... 26 1.3. Urbanisation ........................................................................................................... -

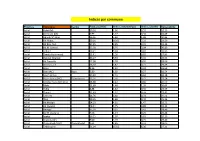

Indices Par Commune

Indices par commune Province Commune Centre Taux_pauvreté indice_volumétrique indice_séverité Vulnérabilité Azilal Azilal (M) 10,26 1,96 0,55 19,23 Azilal Demnate (M) 6,99 1,27 0,34 16,09 Azilal Agoudi N'Lkhair 26,36 5,84 1,88 30,84 Azilal Ait Abbas 50,01 16,62 7,33 23,59 Azilal Ait Bou Oulli 37,95 9,65 3,45 31,35 Azilal Ait M'Hamed 35,58 8,76 3,04 30,80 Azilal Tabant 19,21 3,24 0,81 33,95 Azilal Tamda Noumercid 15,41 2,90 0,82 27,83 Azilal Zaouiat Ahansal 35,27 9,33 3,45 28,53 Azilal Ait Taguella 17,08 3,28 0,95 28,09 Azilal Bni Hassane 16,10 2,87 0,77 29,55 Azilal Bzou 8,56 1,32 0,32 24,68 Azilal Bzou (AC) Bzou 5,80 1,02 0,27 16,54 Azilal Foum Jemaa 15,22 2,51 0,62 31,18 Azilal Foum Jemaa (AC) Foum Jemaa 13,26 2,56 0,72 22,54 Azilal Moulay Aissa Ben Driss 13,38 2,42 0,66 26,59 Azilal Rfala 21,69 4,46 1,35 30,64 Azilal Tabia 8,88 1,42 0,35 23,59 Azilal Tanant 11,63 2,12 0,59 23,41 Azilal Taounza 13,76 2,60 0,74 25,52 Azilal Tisqi 10,35 1,66 0,40 25,26 Azilal Ait Mazigh 24,23 4,91 1,47 33,72 Azilal Ait Ouqabli 18,31 3,25 0,88 33,12 Azilal Anergui 35,18 9,25 3,41 28,49 Azilal Bin El Ouidane 7,96 1,14 0,25 25,44 Azilal Isseksi 16,21 2,97 0,81 29,19 Azilal Ouaouizeght 9,00 1,19 0,25 29,46 Azilal Ouaouizeght (AC) Ouaouizeght 9,61 1,85 0,52 18,05 Azilal Tabaroucht 51,04 15,52 6,36 27,11 Province Commune Centre Taux_pauvreté indice_volumétrique indice_séverité Vulnérabilité Azilal Tagleft 27,66 6,89 2,44 26,89 Azilal Tiffert N'Ait Hamza 16,84 3,99 1,37 21,90 Azilal Tilougguite 24,10 5,32 1,70 30,13 Azilal Afourar 5,73 0,80 0,17 20,51 Azilal -

ATINER's Conference Paper Series GEO2016-2091

ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: LNG2014-1176 Athens Institute for Education and Research ATINER ATINER's Conference Paper Series GEO2016-2091 Predicting Soil Erosion and Sediment Yield in Oued El Abid Watershed, Morocco El Mouatassime Sabri PhD Student Sultan Moulay Slimane University Morroco Ahmed Boukdir Professor Sultan Moulay Slimane University Morroco Rachid El Meslouhi Hydrological Basin Agency Morocco 1 ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: GEO2016-2091 Mustapha Mabrouki Professor Sultan Moulay Slimane University Morroco Abdallah El Mahboul Secretary Minister of Energy, Mining, Water Morocco Vivien Romaric Ekouele Mbaki PhD Student Sultan Moulay Slimane University Morroco Abdelhamid Zitouni PhD Student Sultan Moulay Slimane University Morroco Wissal Baite PhD Student Sultan Moulay Slimane University Morroco Zhour Echakraoui PhD Student Sultan Moulay Slimane University Morroco 2 ATINER CONFERENCE PAPER SERIES No: GEO2016-2091 An Introduction to ATINER's Conference Paper Series ATINER started to publish this conference papers series in 2012. It includes only the papers submitted for publication after they were presented at one of the conferences organized by our Institute every year. This paper has been peer reviewed by at least two academic members of ATINER. Dr. Gregory T. Papanikos President Athens Institute for Education and Research This paper should be cited as follows: Sabri, E. M., Boukdir, A., El Meslouhi, R., Mabrouki, M., El Mahboul, A., Romaric Ekouele Mbaki, V., Zitouni, A. Baite, W. and Echakraoui, Z. (2016). "Predicting Soil Erosion and Sediment Yield in Oued El Abid Watershed, Morocco", Athens: ATINER'S Conference Paper Series, No: GEO2016-2091. Athens Institute for Education and Research 8 Valaoritou Street, Kolonaki, 10671 Athens, Greece Tel: + 30 210 3634210 Fax: + 30 210 3634209 Email: [email protected] URL: www.atiner.gr URL Conference Papers Series: www.atiner.gr/papers.htm Printed in Athens, Greece by the Athens Institute for Education and Research. -

Cadastre Des Autorisations TPV Page 1 De

Cadastre des autorisations TPV N° N° DATE DE ORIGINE BENEFICIAIRE AUTORISATIO CATEGORIE SERIE ITINERAIRE POINT DEPART POINT DESTINATION DOSSIER SEANCE CT D'AGREMENT N Casablanca - Beni Mellal et retour par Ben Ahmed - Kouribga - Oued Les Héritiers de feu FATHI Mohamed et FATHI Casablanca Beni Mellal 1 V 161 27/04/2006 Transaction 2 A Zem - Boujad Kasbah Tadla Rabia Boujad Casablanca Lundi : Boujaad - Casablanca 1- Oujda - Ahfir - Berkane - Saf Saf - Mellilia Mellilia 2- Oujda - Les Mines de Sidi Sidi Boubker 13 V Les Héritiers de feu MOUMEN Hadj Hmida 902 18/09/2003 Succession 2 A Oujda Boubker Saidia 3- Oujda La plage de Saidia Nador 4- Oujda - Nador 19 V MM. EL IDRISSI Omar et Driss 868 06/07/2005 Transaction 2 et 3 B Casablanca - Souks Casablanca 23 V M. EL HADAD Brahim Ben Mohamed 517 03/07/1974 Succession 2 et 3 A Safi - Souks Safi Mme. Khaddouj Bent Salah 2/24, SALEK Mina 26 V 8/24, et SALEK Jamal Eddine 2/24, EL 55 08/06/1983 Transaction 2 A Casablanca - Settat Casablanca Settat MOUTTAKI Bouchaib et Mustapha 12/24 29 V MM. Les Héritiers de feu EL KAICH Abdelkrim 173 16/02/1988 Succession 3 A Casablanca - Souks Casablanca Fès - Meknès Meknès - Mernissa Meknès - Ghafsai Aouicha Bent Mohamed - LAMBRABET née Fès 30 V 219 27/07/1995 Attribution 2 A Meknès - Sefrou Meknès LABBACI Fatiha et LABBACI Yamina Meknès Meknès - Taza Meknès - Tétouan Meknès - Oujda 31 V M. EL HILALI Abdelahak Ben Mohamed 136 19/09/1972 Attribution A Casablanca - Souks Casablanca 31 V M. -

Pauvrete, Developpement Humain

ROYAUME DU MAROC HAUT COMMISSARIAT AU PLAN PAUVRETE, DEVELOPPEMENT HUMAIN ET DEVELOPPEMENT SOCIAL AU MAROC Données cartographiques et statistiques Septembre 2004 Remerciements La présente cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social est le résultat d’un travail d’équipe. Elle a été élaborée par un groupe de spécialistes du Haut Commissariat au Plan (Observatoire des conditions de vie de la population), formé de Mme Ikira D . (Statisticienne) et MM. Douidich M. (Statisticien-économiste), Ezzrari J. (Economiste), Nekrache H. (Statisticien- démographe) et Soudi K. (Statisticien-démographe). Qu’ils en soient vivement remerciés. Mes remerciements vont aussi à MM. Benkasmi M. et Teto A. d’avoir participé aux travaux préparatoires de cette étude, et à Mr Peter Lanjouw, fondateur de la cartographie de la pauvreté, d’avoir été en contact permanent avec l’ensemble de ces spécialistes. SOMMAIRE Ahmed LAHLIMI ALAMI Haut Commissaire au Plan 2 SOMMAIRE Page Partie I : PRESENTATION GENERALE I. Approche de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l’inégalité 1.1. Concepts et mesures 1.2. Indicateurs de la pauvreté et de la vulnérabilité au Maroc II. Objectifs et consistance des indices communaux de développement humain et de développement social 2.1. Objectifs 2.2. Consistance et mesure de l’indice communal de développement humain 2.3. Consistance et mesure de l’indice communal de développement social III. Cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social IV. Niveaux et évolution de la pauvreté, du développement humain et du développement social 4.1. Niveaux et évolution de la pauvreté 4.2. -

Mineralientage München Virtual 2020 Carles Manresa I Pla1 1Graduate Geologist SUMMARY RESUMEN

Mineralientage München Virtual 2020 Carles Manresa i Pla1 1Graduate Geologist SUMMARY RESUMEN Mineralientage München 2020 had looked like La Mineralientage München 2020 parecía que se it was going to take place, after the first wave iba a celebrar después de una primera oleada de of the Covid-19 pandemic. Everything indica- la pandemia provocada por la Covid-19. Todo indi- ted that we were beginning to see the light at caba que se empezaba a ver la luz al final del túnel the end of the tunnel but, just 10 days before y, tan sólo, a 10 días del inicio de la Feria, saltó the start of the Show, the “surprise” jumped out, la “sorpresa”, cancelándose la edición de este 2020 canceling the most important European mine- de la Feria de Minerales Europea más importante. ral show for 2020. A virus that does not unders- Un virus que no entiende de fechas ni de plazos se tand dates or deadlines swept everything away. lo llevó todo por delante. Bad news for fans who already had their trips Una mala noticia para aficionados que ya tenía- planned, and even worse bad news for tho- mos el viaje preparado, y mucho peor, nefasta no- se dealers who already had everything re- ticia para aquellos comerciantes que ya lo tenían ady. We will see in the future what the conse- todo dispuesto. Veremos en un futuro qué conse- quences of such cancellation may have been. cuencias puede acarrear dicha cancelación. Luckily, at Fabre Minerals, the Mineralientage Por suerte, en Fabre Minerales, sí se hizo la Mine- was held, although in this case in digital format ralientage, en este caso en formato digital y con and with pleasant surprises and improvements agradables sorpresas y mejoras respecto la SMAM compared to the Sainte Marie 2020 Virtual Show. -

Arrêté Du Ministre De L'agriculture Et De La Pêche Maritime N° 1721

2524 BULLETIN OFFICIEL N° 6074 -27 ramadan 1433 (16-8-2012) TEXTES PARTICULIERS Arrete du ministre de !'agriculture et de la peche maritime Zidouh, Had Boumoussa et Ouled Nacer. n° 1721-12 du 26 joumada I 1433 (18 avril 2012) ART. 4. - Les caracteristiques du miel d'indication geographique portant reconnaissance de !'indication geographique « Miel d'Euphorbe Tadla Azilal » sont Jes suivantes: « Miel d'Euphorbe Tadla Azilal » et homologation du cahier des charges y afferent. 1. le miel est produit par des abeilles d'ecotype Apis mellifera spp ayant butine sur les associations vegetales naturelles et spontanees des peuplements d'Euphorbe appele LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, scientifiquement Euphorbia resinifern de la region Tadla Azilal ; Vu la loin° 25-06, relative aux signes distinctifs d'origine 2. son odeur est de faible intensite, son arOme et sa saveur et de qualite des denrees alimentaires et des produits agricoles uniques sont specifiques a la plante d'euphorbe. II presente une et halieutiques, promulguee par le dahir n° 1-08-56 du sensation d'amertume Iegere en bouche et poivree au niveau de 17 joumada I 1429 (23 mai 2008), notamment son article 14 ; la gorge; Vu le decret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 decembre 2008) 3. le miel est de texture Iiquide ou cristallise avec une pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes couleur doree moyennement foncee. Lorsque le miel est distinctifs d'origine et de qualite des denrees alimentaires et des cristallis6, ii est 6pais et granuleux avec une coloration plus pale produits agricoles et halieutiques ; et claire. -

وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ Bulletin De Viabilite Routiere Du 19/01/2017

اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ROYAUME DU MAROC وزارة اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ ,MINISTERE DE L’EQUIPEMENT واﻟﻨﻘﻞ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﻚ DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE BULLETIN DE VIABILITE ROUTIERE DU 19/01/2017 A 19 HEURES CHUTES DE NEIGE Synthèse des routes coupées et rétablies Routes coupées Routes rétablies Total Routes Nationales 3 2 5 Routes Régionales 14 2 16 Routes Provinciales 17 8 25 Total 34 12 46 SECTION DE ROUTES COUPEES Point Province Route Liaison Observations Kilométrique coupée, forte tempête en cours Al Haouz ‐ RN9 Marrakech ‐ Ouarzazate 335 ‐ 394 Déviation : Marrakech‐Agadir‐Taroudant‐Taznakht‐ Ouarzazate Ouarzazate coupée, forte tempête en cours Midelt RN13 Timehdit ‐ Midelt 324 ‐ 363 Déviation : Hajeb‐Khénifra‐Zaida‐Midelt coupée, forte tempête en cours Ifrane RN13 Azrou ‐ Timehdit 290 ‐ 324 Déviation : Hajeb‐Khénifra‐Zaida‐Midelt Ifrane RN 13 Hajeb ‐ Azrou 255 ‐290 coupée, forte tempête en cours Ain Bnimthar ‐ Bouarfa ‐ Figuig RN17 Coupée Figuig Ifrane‐ RR707 Ifrane ‐ Boulemane 32 ‐ 62 Coupée boulemane Méknes‐Ifrane RR707 Hajeb ‐ Ifrane 0 ‐ 32 Coupée Midelt RR317 Imilchil ‐ Aghbala Coupée Midelt RR706 RICH‐ Outerbate ‐ Bouzou 0 Coupée Midelt RR703 Bouzmou‐Ait Hani 0 ‐ 50 Coupée Ait ouira‐Bounoual‐Tizi Béni mellal RR317 10‐107,5 Coupée n'isly Maghraoua ‐ Taza RR507 54 ‐ 105 Coupée Bouyablane Taza‐sefrou RR504 Ribat El Kheir‐ bouiblane 99 ‐105 Coupée Azilal RR302 Tabant – Tizi N’Tirghist Coupée Zaouit Ahansal ‐ Azilal RR302 Coupée Tillouguite Direction des Routes ﺣﻲ اﻟﺮﻳﺎض ,اﻟﺮﺑﺎط ﻣﻌﺎهﺪ ,ص.ب Hay Riyad, Rabat-instituts (Maroc),B.P 6226-6226 اﻟﻬﺎﺗﻒ : Tél : +212 -

M a Is O N C O M M U N a Le C a Ïd a T G E N D a Rm E Rie Ro Y a Le A

Nombre Existence Nombre d'équipements des équipements d'équipements et services administratifs socio-culturels sanitaires Commune rurale Caïdat Code Géographique Souk Souk hebdomadaire Pharmacie Foyer féminin Infirmier privé Bureau deBureau poste Maison de jeunes Dispensaire rural Maison communale Mécanicien dentiste Gendarmerie royale Agence de crédit agricole Centre de santé communal Centre de travaux agricoles 066. Aousserd Aghouinite 066.03.03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aousserd 066.03.05 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bir Gandouz 066.05.03 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tichla 066.03.07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Zoug 066.03.09 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391. Oued Ed-Dahab Bir Anzarane 391.05.01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 El Argoub 391.09.01 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gleibat EL Foula 391.05.03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Imlili 391.09.03 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Mijik 391.05.05 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oum Dreyga 391.05.07 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1/160 La commune Nombre d'établissements est Réseaux d'enseignement et de accessible d'infrastructure formation par Commune rurale Train Lycée Collège Autocar de développement ? Grand taxi Autre moyen Réseau d'électricité Réseau d'eau potable Ecole primaire satellite Ecole primaire centrale professionnelle publique Ecole coranique ou Msid Réseau d'assainissement La commune dispose-t-elle d'un plan Ecole primaire autonome Etablissement de formation 066. -

Télécharger Le Document

CARTOGRAPHIE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL MULTIDIMENSIONNEL NIVEAU ET DÉFICITS www.ondh.ma SOMMAIRE Résumé 6 Présentation 7 1. Approche méthodologique 8 1.1. Portée et lecture de l’IDLM 8 1.2. Fiabilité de l’IDLM 9 2. Développement, niveaux et sources de déficit 10 2.1. Cartographie du développement régional 11 2.2. Cartographie du développement provincial 13 2.3. Développement communal, état de lieux et disparité 16 3. L’IDLM, un outil de ciblage des programmes sociaux 19 3.1 Causes du déficit en développement, l’éducation et le niveau de vie en tête 20 3.2. Profil des communes à développement local faible 24 Conclusion 26 Annexes 27 Annexe 1 : Fiabilité de l’indice de développement local multidimensionnel (IDLM) 29 Annexe 2 : Consistance et méthode de calcul de l’indice de développement local 30 multidimensionnel Annexe 3 : Cartographie des niveaux de développement local 35 Annexes Communal 38 Cartographie du développement communal-2014 41 5 RÉSUMÉ La résorption ciblée des déficits socio-économiques à l’échelle locale (province et commune) requiert, à l’instar de l’intégration et la cohésion des territoires, le recours à une cartographie du développement au sens multidimensionnel du terme, conjuguée à celle des causes structurelles de son éventuel retard. Cette étude livre à cet effet une cartographie communale du développement et de ses sources assimilées à l’éducation, la santé, le niveau de vie, l’activité économique, l’habitat et les services sociaux, à partir de la base de données «Indicateurs du RGPH 2014» (HCP, 2017). Cette cartographie du développement et de ses dimensions montre clairement que : - La pauvreté matérielle voire monétaire est certes associée au développement humain, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’identifier les communes sous l’emprise d’autres facettes de pauvreté. -

Les Formations Du Lias Inférieur Du Haut Atlas Central De Rich

Bull. Soc. géol. Fr., 2003, t. 174, no 3, pp. 227-242 Les formations du Lias inférieur du Haut Atlas central de Rich (Maroc) : précisions lithostratigraphiques et étapes de l’évolution du bassin MOHAMMED MEHDI1,FRITZ NEUWEILER2* et MARKUS WILMSEN3 Mots clés. – Haut-Atlas central, Maroc, Jurassique, Lias, Lithostratigraphie. Résumé. – Dans le Haut-Atlas central (Maroc) entre Midelt et Er-Rachidia affleure une épaisse série du Lias inférieur, organisée en 3 formations successives : a) la formation d’Idikel, b) la formation de l’Aberdouz et c) la formation de l’Ouchbis. Les variations latérales de faciès et l’usage abusif de la nomenclature des formations posent beaucoup de problèmes d’application et de corrélation. Certains auteurs ont essayé de réduire le nombre de formations alors que d’autres ont créé de nouvelles formations simplement sur la base de variations latérales peu importantes. Ainsi, l’appli- cation de la nomenclature précédente sur une série liasique de la région de Foum Zidet n’est pas homogène d’un auteur à l’autre et peut par conséquent conduire à des erreurs cartographiques, paléobiogéographiques et de reconstitution des étapes de l’évolution du bassin. Pour remédier à ce problème, nous proposons de : 1) subdiviser la formation d’Idikel de Studer [1980] en deux formations successives : la formation d’Idikel (partie inférieure de Studer [1980]), laquelle s’organise en une succession de cycles péritidaux et comporte deux membres : a) membre inférieur à dolomies, pseudomorphes de gypse et des calcaires et b) membre supérieur avec des calcaires dolo- mitiquesengrosbancsàfenestrae ; 2) définir une nouvelle formation : la formation de Foum Zidet (partie supérieure de la formation d’Idikel de Stu- der [1980]) avec trois membres successifs : a) membre inférieur formé par des calcaires bioclastiques à mollusques, bra- chiopodes et spongiaires, b) membre médian à calcaires lités en petits bancs et c) membre supérieur à monticules de spongiaires interdigités avec les calcaires lités. -

MPLS VPN Service

MPLS VPN Service PCCW Global’s MPLS VPN Service provides reliable and secure access to your network from anywhere in the world. This technology-independent solution enables you to handle a multitude of tasks ranging from mission-critical Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), quality videoconferencing and Voice-over-IP (VoIP) to convenient email and web-based applications while addressing traditional network problems relating to speed, scalability, Quality of Service (QoS) management and traffic engineering. MPLS VPN enables routers to tag and forward incoming packets based on their class of service specification and allows you to run voice communications, video, and IT applications separately via a single connection and create faster and smoother pathways by simplifying traffic flow. Independent of other VPNs, your network enjoys a level of security equivalent to that provided by frame relay and ATM. Network diagram Database Customer Portal 24/7 online customer portal CE Router Voice Voice Regional LAN Headquarters Headquarters Data LAN Data LAN Country A LAN Country B PE CE Customer Router Service Portal PE Router Router • Router report IPSec • Traffic report Backup • QoS report PCCW Global • Application report MPLS Core Network Internet IPSec MPLS Gateway Partner Network PE Router CE Remote Router Site Access PE Router Voice CE Voice LAN Router Branch Office CE Data Branch Router Office LAN Country D Data LAN Country C Key benefits to your business n A fully-scalable solution requiring minimal investment