SWR2 Musikstunde

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rhetorical Concepts and Mozart: Elements of Classical Oratory in His Drammi Per Musica

Rhetorical Concepts and Mozart: elements of Classical Oratory in his drammi per musica A thesis submitted to the University of Newcastle in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Philosophy Heath A. W. Landers, BMus (Hons) School of Creative Arts The University of Newcastle May 2015 The thesis contains no material which has been accepted for the award of any other degree or diploma in any university or other tertiary institution and, to the best of my knowledge and belief, contains no material previously published or written by another person, except where due reference has been made in the text. I give consent to the final version of my thesis being made available worldwide when deposited in the University’s Digital Repository, subject to the provisions of the Copyright Act 1968. Candidate signature: Date: 06/05/2015 In Memory of My Father, Wayne Clive Landers (1944-2013) Requiem aeternam dona ei, Domine: et lux perpetua luceat ei. Acknowledgments Foremost, my sincerest thanks go to Associate Professor Rosalind Halton of the University Of Newcastle Conservatorium Of Music for her support and encouragement of my postgraduate studies over the past four years. I especially thank her for her support of my research, for her advice, for answering my numerous questions and resolving problems that I encountered along the way. I would also like to thank my co-supervisor Conjoint Professor Michael Ewans of the University of Newcastle for his input into the development of this thesis and his abundant knowledge of the subject matter. My most sincere and grateful thanks go to Matthew Hopcroft for his tireless work in preparing the musical examples and finalising the layout of this dissertation. -

Fedel E Costante

CORO The Sixteen Edition CORO live The Sixteen Edition Other Sixteen Edition recordings available on CORO Heroes and Heroines cor16025 Delirio Amoroso cor16030 Sarah Connolly - Handel arias Ann Murray - Handel Italian secular cantatas Harry Christophers Harry Christophers The Symphony of The Symphony of Harmony & Invention Harmony & Invention "Connolly seals her "...a dazzling revelation... reputation as our best Ann Murray sings Handel mezzo in many superlatively." years." bbc music magazine financial times Vivaldi: Gloria in D Allegri - Miserere cor16014 Fedel e Costante Bach: Magnificat in D cor16042 & Palestrina: Missa Papae Marcelli, Stabat Mater Russell, Fisher, Lotti: Crucifixus Browner, Partridge, "Christophers draws HANDEL ITALIAN CANTATAS George brilliant performances from "Singing and playing his singers, both technically on the highest level." assured and vividly Elin Manahan Thomas bbc music magazine impassioned." the guardian Principals from The Symphony To find out more about The Sixteen, concert tours, and to buy CDs, visit www.thesixteen.com cor16045 of Harmony and Invention There are many things about The Sixteen her unique amongst her peers. This live elcome to the world of four that make me very proud, above all the recital of Handel Italian Cantatas was part of women, all of whom have nurturing of future talent. Over the years, the 2006 Handel in Oxford Festival. Those Wbeen betrayed by love and its we have produced some outstanding who were actually present at that concert deceitful charms, to varying degrees and performers; among them are Carolyn were witness to a performance of captivating for numerous reasons. Sampson, Sarah Connolly, Mark Padmore, communication and sparkling intelligence. Agrippina condotta a morire pretends Christopher Purves and Jeremy White. -

Les Talens Lyriques

Les Talens Lyriques La riche discographie des Talens Lyriques comprend aujourd’hui une soixantaine de références, enregistrées chez Erato, Fnac Music, Auvidis, Decca, Naïve, Ambroisie, Virgin Classics, Ediciones Singulares (PBZ), Outhere, et Aparté. Notre répertoire du Premier Baroque au Romantisme L’Ensemble a également réalisé la célèbre bande-son du film de Gérard Corbiau, Farinelli (1994), vendue à plus d’un million d’exemplaires. Défendant un large répertoire lyrique et instrumental qui s’étend du premier Baroque au Romantisme naissant, Les Talens Lyriques s’attachent à éclairer Cette saison, l’Ensemble conclut notamment le cycle des opéras de Salieri en les grands chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique, à la lumière d’œuvres français avec la parution de Tarare en juin 2019 (Aparté). Sont prévues également plus rares ou inédites, véritables chaînons manquants du patrimoine musical les sorties de Faust de Gounod (Palazzetto Bru Zane), d’Isis de Lully (Aparté), européen. Ce travail musicologique et éditorial est une priorité de l’Ensemble de Betulia liberata de Mozart (Aparté) et du Stabat Mater de Pergolesi (Outhere). et contribue à sa notoriété. Saison 2019 - 2020 Les Nations La recréation de ces œuvres va de pair avec une collaboration étroite avec des metteurs en scène ou chorégraphes tels que Pierre Audi, Jean-Marie Villégier, En 2019-2020, Les Talens Lyriques célèbrent l’Europe musicale en présentant David McVicar, Eric Vigner, Ludovic Lagarde, Mariame Clément, Jean-Pierre une saison autour du thème des « Nations ». De la musique française, Vincent, Macha Makeïeff, Laura Scozzi, Natalie van Parys, Marcial di Fonzo avec Jean-Baptiste Lully (Isis) ou François Couperin (les Nations), en passant par Bo, Claus Guth, Robert Carsen, David Hermann, Christof Loy, Jetske Mijnssen, l’Italie avec Monteverdi (L’Incoronazione di Poppea) et des inédits (programme Alban Richard ou David Lescot. -

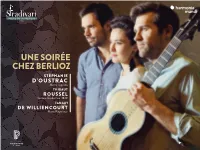

Sradivari UNE SOIRÉE CHEZ BERLIOZ

Sradivari MUSÉE DE LA MUSIQUE PARIS UNE SOIRÉE CHEZ BERLIOZ STÉPHANIE D’OUSTRAC Mezzo-soprano THIBAUT ROUSSEL Guitare Grobert ca. 1830 TANGUY DE WILLIENCOURT Piano Pleyel 1842 FRANZ LISZT UNE SOIRÉE CHEZ BERLIOZ An evening in the company of Berlioz JOHANN PAUL AEGIDIUS MARTINI (1741-1816) 1 | Plaisir d’amour SO, TW 3’00 Poème extrait de Celestine de Jean-Pierre Claris de Florian LÉLU (fl. 1798/1818- ca. 1822) 2 | Viens, aurore SO, TR 2’01 Romance favorite de Henri Quatre FRANÇOIS DEVIENNE (1759-1803) 3 | Vous qui loin d’une amante SO, TR 2’21 Poème extrait du Ve Livre d’Estelle de Jean-Pierre Claris de Florian HECTOR BERLIOZ (1803-1869) 4 | La Captive SO, BP, TW 3’41 Version avec violoncelle et piano, op. 12, H 60c Poème extrait des Orientales de Victor Hugo MARCO AURELIO ZANI DE FERRANTI (1801-1878) 5 | Les Regrets TR 1’37 Extrait des Six Mélodies nocturnes originales (no 6) NICOLAS DALAYRAC (1753-1809) 6 | Rien, tendre amour, ne résite à tes armes SO, TR 2’43 Paroles de Benoît-Joseph Marsollier des Vivetières Extrait de Gulnare ou L’esclave persanne, Romance de Gulnare (sc. 11) 7 | Ô ! ma Georgette SO, TR 2’00 Paroles Jacques-Marie Boutet de Monvel, d’après Villette Extrait de Philippe et Georgette DOMINIQUE DELLA MARIA (1769-1800) 8 | Ah ! pour l’amant le plus discret SO, TR 3’12 Paroles de Joseph-Alexandre de Ségur et Emmanuel Dupaty Extrait de L’Opéra comique FRANZ LISZT (1811-1886) 9 | L’Idée fixe LW A16b TW 5’50 Andante amoroso pour le piano d’après une mélodie de Hector Berlioz HECTOR BERLIOZ 10 | Le Jeune Pâtre breton H 65C SO, LR, TW 3’31 pour soprano, cor ad libitum et piano Poème d’Auguste Brizeux Extrait des Fleurs des Landes, op. -

Parte Il Celeberrimo ‘A Solo’ «Le Perfide Renaud Me Fuit»

La Scena e l’Ombra 13 Collana diretta da Paola Cosentino Comitato scientifico: Alberto Beniscelli Bianca Concolino Silvia Contarini Giuseppe Crimi Teresa Megale Lisa Sampson Elisabetta Selmi Stefano Verdino DOMENICO CHIODO ARMIDA DA TASSO A ROSSINI VECCHIARELLI EDITORE Pubblicato con il contributo dell’Università di Torino Dipartimento di Studi Umanistici © Vecchiarelli Editore S.r.l. – 2018 Piazza dell’Olmo, 27 00066 Manziana (Roma) Tel. e fax 06.99674591 [email protected] www.vecchiarellieditore.com ISBN 978-88-8247-419-5 Indice Armida nella Gerusalemme liberata 7 Le prime riscritture secentesche 25 La seconda metà del secolo 59 Il paradosso haendeliano e le Armide rococò 91 Ritorno a Parigi (passando per Vienna) 111 Ritorno a Napoli 123 La magia è il teatro 135 Bibliografia 145 Indice dei nomi 151 ARMIDA NELLA GERUSALEMME LIBERATA Per decenni, ma forse ancora oggi, tra i libri di testo in uso nella scuola secondaria per l’insegnamento letterario ha fatto la parte del leone il manuale intitolato Il materiale e l’immaginario: se lo si consulta alle pa- gine dedicate alla Gerusalemme liberata si può leggere che del poema «l’argomento è la conquista di Gerusalemme da parte dei crociati nel 1099» e che «Tasso scelse un argomento con caratteri non eruditi ma di attualità e a forte carica ideologica. Lo scontro fra l’Occidente cri- stiano e l’Islam - il tema della crociata - si rinnovava infatti per la mi- naccia dell’espansionismo turco in Europa e nel Mediterraneo». Tale immagine del poema consegnata alle attuali generazioni può conser- varsi soltanto a patto, come di fatto è, che non ne sia proprio prevista la lettura e viene da chiedersi che cosa avrebbero pensato di tali af- fermazioni gli europei dei secoli XVII e XVIII, ovvero dei secoli in cui la Liberata era lettura immancabile per qualunque europeo mediamen- te colto. -

Herminie a Performer's Guide to Hector Berlioz's Prix De Rome Cantata Rosella Lucille Ewing Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College

Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2009 Herminie a performer's guide to Hector Berlioz's Prix de Rome cantata Rosella Lucille Ewing Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the Music Commons Recommended Citation Ewing, Rosella Lucille, "Herminie a performer's guide to Hector Berlioz's Prix de Rome cantata" (2009). LSU Doctoral Dissertations. 2043. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/2043 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. HERMINIE A PERFORMER’S GUIDE TO HECTOR BERLIOZ’S PRIX DE ROME CANTATA A Written Document Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Musical Arts in The School of Music and Dramatic Arts by Rosella Ewing B.A. The University of the South, 1997 M.M. Westminster Choir College of Rider University, 1999 December 2009 DEDICATION I wish to dedicate this document and my Lecture-Recital to my parents, Ward and Jenny. Without their unfailing love, support, and nagging, this degree and my career would never have been possible. I also wish to dedicate this document to my beloved teacher, Patricia O’Neill. You are my mentor, my guide, my Yoda; you are the voice in my head helping me be a better teacher and singer. -

Mireille Delunsch, Cantatrice Passifolle

08 //WEEKEND Vendredi 11 et samedi 12 janvier 2013 Les Echos RENCONTRE De la Folie de Rameau dans « Platée » à Jenufa de Janacek, elle a incarné les héroïnes les plus atypiques du répertoire. En 2013, elle mettra en scène des « Dialogues des Carmélites » de Poulenc, dirigera de jeunes chanteurs à l’Opéra-Comique, sera la Salomé de Strauss tout en rêvant de Wagner… Par Philippe Venturini En 1999, Mireille Delunsch est Poppée à Aix dans « L’Incoro- nazione di Poppea » de Claudio Monteverdi. Photo E. Carecchio DR SON ACTUALITÉ a Violetta (« La Traviata » de événements. Le cheveu hirsute, le regard Verdi) a fait pleurer le public illuminé et l’autorité inflexible, elle pre- « Dialogues des Carmélites » S d’Aix-en-Provence autant que nait possession en quelques secondes du de Francis Poulenc, au Grand sa gouvernante (« Le Tour plateau, de la salle et même du chef (à Théâtre de Bordeaux, du 8 au d’Ecrou » de Britten) l’a troublé. Sa Folie Mireille revoir en DVD). « Cette production fut le 16 février (Tél. : 05 56 00 85 20, (« Platée » de Rameau) a fait se gondoler résultat d’une conjonction heureuse de www.opera-bordeaux.com). Mise l’Opéra Garnier et sa Jenufa (Janacek) a volontés enthousiastes. Laurent Pelly, le en scène. bouleversé l’Opéra de Bordeaux. Du rire metteur en scène, faisait de la musique, et aux larmes, Mireille Delunsch peut tout : Marc Minkowski, le chef, du théâtre. « Salomé » chanter, bien sûr, mais aussi penser Delunsch, J’avais pour ma part beaucoup apporté à de Richard Strauss, au Grand l’opéra. -

Boston Symphony Orchestra Concert Programs, Season

INFANTRY HALL PROVIDENCE >©§to! Thirty-fifth Season, 1915-1916 Dr. KARL MUCK, Conductor WITH HISTORICAL AND DESCRIPTIVE NOTES BY PHILIP HALE TUESDAY EVENING, DECEMBER 28 AT 8.15 COPYRIGHT, 1915, BY C. A. ELLIS PUBLISHED BY C. A. ELLIS. MANAGER ii^^i^"""" u Yes, Ifs a Steinway" ISN'T there supreme satisfaction in being able to say that of the piano in your home? Would you have the same feeling about any other piano? " It's a Steinway." Nothing more need be said. Everybody knows you have chosen wisely; you have given to your home the very best that money can buy. You will never even think of changing this piano for any other. As the years go by the words "It's a Steinway" will mean more and more to you, and thousands of times, as you continue to enjoy through life the com- panionship of that noble instrument, absolutely without a peer, you will say to yourself: "How glad I am I paid the few extr? dollars and got a Steinway." STEINWAY HALL 107-109 East 14th Street, New York Subway Express Station at the Door Represented by the Foremost Dealers Everywhere 2>ympif Thirty-fifth Season,Se 1915-1916 Dr. KARL MUC per; \l iCs\l\-A Violins. Witek, A. Roth, 0. Hoffmann, J. Rissland, K. Concert-master. Koessler, M. Schmidt, E. Theodorowicz, J. Noack, S. Mahn, F. Bak, A. Traupe, W. Goldstein, H. Tak, E. Ribarsch, A. Baraniecki, A. Sauvlet, H. Habenicht, W. Fiedler, B. Berger, H. Goldstein, S. Fiumara, P. Spoor, S. Stilzen, H. Fiedler, A. -

Beatrice Et Benedict

•ONAL DEAUX I ' ° z Beatrice et Benedict MAIRIE DE BORDEAUX Béatrice et Bénédict Opéra-comique en deux actes d'après la comédie de William Shakespeare Much Ado about Nothing (Beaucoup de bruit pour rien). Poème et musique d'Hector Berlioz. Dialogues de Jean-Marie Villégier et Jonathan Duverger Créé le 9 août 1862 à Baden-Baden. Grand-Théâtre Bordeaux Mars 2003 L'Opéra tient à remercier le Club des Partenaires de l'Opéra National de Bordeaux partenaires fondateurs Caisse d'Épargne Aquitaine-Nord Cofinoga Mercedes-Benz Bordeaux partenaires associés Air liquide Banque Populaire du Sud-Ouest Caisse des dépôts et consignations Casino de Bordeaux Château Haut-Bailly EDF Grands Clients Sud-Ouest France Telecom Gaz de Bordeaux Groupe CMR Chantiers d'Aquitaine CORDIER MESTREZAT & domaines Sanofi Winthrop Industrie (site d'Ambarès) Syndicat Viticole de Pessac-Léognan partenaires Cocodi Librairie Mollat Société Bordelaise de CIC les entreprises qui soutiennent des projets... > Caisse des dépôts et consignations les actions vers les jeunes (Campus en Musique - École et Opéra) > Casino de Bordeaux Orchestre en Fête > Château Haut-Bailly le Ballet de l'Opéra National de Bordeaux (productions 2002) > Fondation DaimlerChrysler France les jeunes artistes > SACEM l'enfant et la musique (action culturelle) > Syndicat Viticole de Pessac-Léognan les concerts dégustation Baronne Philippine de Rothschild La Donna Simone Mahler Vinci Park - - Béatrice et Bénédict Opéra-comique en deux actes d'après la comédie de William Shakespeare Much Ado about Nothing (Beaucoup -

Armide 1778 Gens Van Mechelen Christoyannis Santon Jeffery Watson Martin Wilder

LULLY ARMIDE 1778 GENS VAN MECHELEN CHRISTOYANNIS SANTON JEFFERY WATSON MARTIN WILDER LE CONCERT SPIRITUEL HERVÉ NIQUET SOMMAIRE | CONTENTS | INHALT ARMIDE, D’UN SIÈCLE À L’AUTRE PAR BENOÎT DRATWICKI p. 8 ARMIDE, FROM ONE CENTURY TO THE NEXT BY BENOÎT DRATWICKI p. 14 ARMIDE IM WANDEL DER JAHRHUNDERTE VON BENOÎT DRATWICKI p. 18 SYNOPSIS EN FRANÇAIS p. 28 SYNOPSIS IN ENGLISH p. 32 INHALTSANGABE p. 36 BIOGRAPHIES EN FRANÇAIS p. 40 BIOGRAPHIES IN ENGLISH p. 44 BIOGRAPHIEN p. 46 LIBRETTO p. 50 CRÉDITS, CREDITS, BEZETZUNG p. 77 6 7 LULLY ARMIDE TRAGÉDIE LYRIQUE EN UN PROLOGUE ET CINQ ACTES, CRÉÉE À L’ACADÉMIE ROYALE DE MUSIQUE À PARIS LE 15 FÉVRIER 1686, VERSION RÉVISÉE EN 1778 PAR LOUIS-JOSEPH FRANCŒUR MUSIQUE DE JEAN-BAPTISTE LULLY (1632-1687) ET LOUIS-JOSEPH FRANCŒUR (1738-1804) LIVRET DE PHILIPPE QUINAULT (1635-1688) VÉRONIQUE GENS ARMIDE REINOUD VAN MECHELEN RENAUD TASSIS CHRISTOYANNIS HIDRAOT, LA HAINE CHANTAL SANTON JEFFERY PHÉNICE, LUCINDE KATHERINE WATSON SIDONIE, UNE NAÏADE, UN PLAISIR PHILIPPE-NICOLAS MARTIN ARONTE, ARTÉMIDORE, UBALDE ZACHARY WILDER LE CHEVALIER DANOIS LE CONCERT SPIRITUEL CHŒUR ET ORCHESTRE HERVÉ NIQUET DIRECTION COPRODUCTION CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES, LE CONCERT SPIRITUEL PARTITION RÉALISÉE ET ÉDITÉE PAR LE CENTRE DE MUSIQUE BAROQUE DE VERSAILLES (JULIEN DUBRUQUE) LULLY ARMIDE CD1 CD2 ACTE I ACTE III 1 OUVERTURE 5’19 1 « Ah ! si la liberté me doit être ravie » ARMIDE 3’12 2 « Dans un jour de triomphe, au milieu des plaisirs » PHÉNICE, SIDONIE 2’45 2 « Que ne peut point votre art ? La force en est -

Festival De Fénétrange MUSIQUE ET GASTRONOMIE

festival de fénétrange MUSIQUE ET GASTRONOMIE 29e rencontres culturelles ITINÉRAIRES CULTURELS EUROPÉENS programme 2007 danses 22, 24 JUIN 14 AOÛT 01, 02, 08, 14, 15 ET 16 SEPTEMBRE Chorégraphie « art de composer, de régler des ballets,… d’écrire ou de dessiner la danse » nous dit le Petit Robert (du grec Khoreia, danse)… Devant ces surprenantes encres du 18e siècle*, Car ce sont aussi les belles vibrations aériennes des voix de dont certaines sont issues du « Maître à Danser » de Pierre Sara Mingardo et de Mireille Delunsch, du legato à la Rameau ( paru en 1725 et qui inspirèrent Francine Lancelot en vocalise, qui nous introduisent à une autre façon de mener 1984 dans Bach Suite, un solo pour Rudolf Noureev autour de la danse. la troisième suite pour violoncelle seul de J.S. Bach), le Car c’est toujours la très subtile interprétation du spectateur est immédiatement plongé dans le vrai débat : à répertoire baroque, profane et sacré, qui introduit au feu de l’opposé de ces croquis réglés au millimètre, danses, musiques, la jubilation, ou encore la pratique du rubato, cette manière gastronomies et arts plastiques doivent s’émanciper des « bases » de « voler le temps » et d’induire cet irrésistible mouvement pour nous conduire vers une liberté créatrice et bienfaisante… au sein de la musique, comme un indispensable « swing » destiné à faire bouger le plus sage des auditeurs… Introduit par une magnifique exposition d’arts plastiques, le festival de Fénétrange entend donc défendre comme par le Et c’est enfin Carolyn Carlson, danseuse, chorégraphe, passé, une déclinaison originale, exigeante, et parfois même mais aussi peintre et… poète, que Rolf Liebermann fit « osée » de la thématique choisie… découvrir à la France en la nommant « chorégraphe-étoile » De l’incandescence des « coulures » de Jean-François Chevalier à l’Opéra de Paris en 1974, qui condense paradoxalement qui attisent le feu de la lave depuis le sein de la terre, à l’itinéraire dans « solo » (poèmes et œuvres - Ed. -

Les Talens Lyriques the Ensemble Les Talens Lyriques, Which Takes Its

Les Talens Lyriques The ensemble Les Talens Lyriques, which takes its name from the subtitle of Jean-Philippe Rameau’s opera Les Fêtes d’Hébé (1739), was formed in 1991 by the harpsichordist and conductor Christophe Rousset. Championing a broad vocal and instrumental repertoire, ranging from early Baroque to the beginnings of Romanticism, the musicians of Les Talens Lyriques aim to throw light on the great masterpieces of musical history, while providing perspective by presenting rarer or little known works that are important as missing links in the European musical heritage. This musicological and editorial work, which contributes to its renown, is a priority for the ensemble. Les Talens Lyriques perform to date works by Monteverdi (L'Incoronazione di Poppea, Il Ritorno d’Ulisse in patria, L’Orfeo), Cavalli (La Didone, La Calisto), Landi (La Morte d'Orfeo), Handel (Scipione, Riccardo Primo, Rinaldo, Admeto, Giulio Cesare, Serse, Arianna in Creta, Tamerlano, Ariodante, Semele, Alcina), Lully (Persée, Roland, Bellérophon, Phaéton, Amadis, Armide, Alceste), Desmarest (Vénus et Adonis), Mondonville (Les Fêtes de Paphos), Cimarosa (Il Mercato di Malmantile, Il Matrimonio segreto), Traetta (Antigona, Ippolito ed Aricia), Jommelli (Armida abbandonata), Martin y Soler (La Capricciosa corretta, Il Tutore burlato), Mozart (Mitridate, Die Entführung aus dem Serail, Così fan tutte, Die Zauberflöte), Salieri (La Grotta di Trofonio, Les Danaïdes, Les Horaces, Tarare), Rameau (Zoroastre, Castor et Pollux, Les Indes galantes, Platée, Pygmalion), Gluck