Scrivere Leggere Interpretare

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Winged Feet and Mute Eloquence: Dance In

Winged Feet and Mute Eloquence: Dance in Seventeenth-Century Venetian Opera Author(s): Irene Alm, Wendy Heller and Rebecca Harris-Warrick Source: Cambridge Opera Journal, Vol. 15, No. 3 (Nov., 2003), pp. 216-280 Published by: Cambridge University Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/3878252 Accessed: 05-06-2015 15:05 UTC REFERENCES Linked references are available on JSTOR for this article: http://www.jstor.org/stable/3878252?seq=1&cid=pdf-reference#references_tab_contents You may need to log in to JSTOR to access the linked references. Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/ info/about/policies/terms.jsp JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. Cambridge University Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Cambridge Opera Journal. http://www.jstor.org This content downloaded from 128.112.200.107 on Fri, 05 Jun 2015 15:05:41 UTC All use subject to JSTOR Terms and Conditions CambridgeOpera Journal, 15, 3, 216-280 ( 2003 CambridgeUniversity Press DOL 10.1017/S0954586703001733 Winged feet and mute eloquence: dance in seventeenth-century Venetian opera IRENE ALM (edited by Wendy Heller and Rebecca Harris-Warrick) Abstract: This article shows how central dance was to the experience of opera in seventeenth-centuryVenice. -

Grand Finals Concert

NATIONAL COUNCIL AUDITIONS grand finals concert conductor Metropolitan Opera Carlo Rizzi National Council Auditions host Grand Finals Concert Anthony Roth Costanzo Sunday, March 31, 2019 3:00 PM guest artist Christian Van Horn Metropolitan Opera Orchestra The Metropolitan Opera National Council is grateful to the Charles H. Dyson Endowment Fund for underwriting the Council’s Auditions Program. general manager Peter Gelb jeanette lerman-neubauer music director Yannick Nézet-Séguin 2018–19 SEASON NATIONAL COUNCIL AUDITIONS grand finals concert conductor Carlo Rizzi host Anthony Roth Costanzo guest artist Christian Van Horn “Dich, teure Halle” from Tannhäuser (Wagner) Meghan Kasanders, Soprano “Fra poco a me ricovero … Tu che a Dio spiegasti l’ali” from Lucia di Lammermoor (Donizetti) Dashuai Chen, Tenor “Oh! quante volte, oh! quante” from I Capuleti e i Montecchi (Bellini) Elena Villalón, Soprano “Kuda, kuda, kuda vy udalilis” (Lenski’s Aria) from Today’s concert is Eugene Onegin (Tchaikovsky) being recorded for Miles Mykkanen, Tenor future broadcast “Addio, addio, o miei sospiri” from Orfeo ed Euridice (Gluck) over many public Michaela Wolz, Mezzo-Soprano radio stations. Please check “Seul sur la terre” from Dom Sébastien (Donizetti) local listings. Piotr Buszewski, Tenor Sunday, March 31, 2019, 3:00PM “Captain Ahab? I must speak with you” from Moby Dick (Jake Heggie) Thomas Glass, Baritone “Don Ottavio, son morta! ... Or sai chi l’onore” from Don Giovanni (Mozart) Alaysha Fox, Soprano “Sorge infausta una procella” from Orlando (Handel) -

La Divisione Del Mondo Giovanni Legrenzi

STRASBOURG Opéra 8 > 16 février MULHOUSE La Sinne 2018 / 2019 1 et 3 mars • E COLMAR Théâtre SS 9 mars IER DE PRE IER SS DO la divisione del mondo giovanni legrenzi / P. 1 DOSSIER DE PRESSE DOSSIER du rhin opéra d'europe MONDO / DIVISIONE DEL LA © la fabrique des regards fabrique © la la divisione del mondo • gioVANNI LEGRENZI Opéra en trois actes Livret de Giulio Cesare Corradi Créé le 4 février 1675 à Venise Coproduction avec l’Opéra national de Lorraine [ nouveLLE PRODUction ] création française STRASBOURG Direction musicale Christophe Rousset Opéra Mise en scène Jetske Mijnssen Décors ve 8 février 20 h Herbert Murauer Costumes di 10 février 15 h Julia Katharina Berndt Lumières ma 12 février 20 h Bernd Purkrabek je 14 février 20 h Giove sa 16 février 20 h Carlo Allemano Nettuno Stuart Jackson Plutone Andre Morsch MULHOUSE Saturno Arnaud Richard La Sinne Giunone Julie Boulianne ve 1 mars 20 h Venere Sophie Junker di 3 mars 15 h Apollo Jake Arditti Amore Ada Elodie Tuca Marte Christopher Lowrey COLMAR Cintia Soraya Mafi Théâtre Mercurio Rupert Enticknap sa 9 mars 20 h Discordia Alberto Miguélez Rouco En langue italienne Les Talens Lyriques Surtitrages Publié par les éditions Balthasar Neumann / Édité par Thomas Hengelbrock en français et en allemand / P. 2 Durée du spectacle 2 h 45 environ entracte après l’Acte II PROLOGUE OPÉRA RENCONTRE BONSOIR MAESTRo ! 1 h avant chaque DE PRESSE DOSSIER Christophe Rousset avec l’équipe artistique représentation : sa 2 février 18 h à la librairie Kléber une introduction Strasbourg Opéra je 7 février à 18 h de 30 minutes Strasbourg > Salle Bastide entrée libre > Salle Paul Bastide entrée libre Mulhouse La Filature > Salle Jean Besse Colmar Théâtre entrée libre avec le soutien de MONDO / DIVISIONE DEL LA fidelio association pour le développement de l'Opéra national du Rhin l’œuvre en deux mots.. -

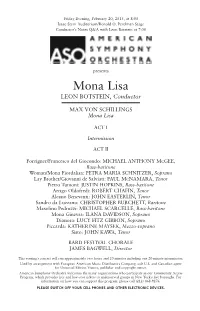

Mona Lisa LEON BOTSTEIN, Conductor

Friday Evening, February 20, 2015, at 8:00 Isaac Stern Auditorium/Ronald O. Perelman Stage Conductor’s Notes Q&A with Leon Botstein at 7:00 presents Mona Lisa LEON BOTSTEIN, Conductor MAX VON SCHILLINGS Mona Lisa ACT I Intermission ACT II Foreigner/Francesco del Giocondo: MICHAEL ANTHONY MCGEE, Bass-baritone Woman/Mona Fiordalisa: PETRA MARIA SCHNITZER, Soprano Lay Brother/Giovanni de Salviati: PAUL MCNAMARA, Tenor Pietro Tumoni: JUSTIN HOPKINS, Bass-baritone Arrigo Oldofredi: ROBERT CHAFIN, Tenor Alessio Beneventi: JOHN EASTERLIN, Tenor Sandro da Luzzano: CHRISTOPHER BURCHETT, Baritone Masolino Pedruzzi: MICHAEL SCARCELLE, Bass-baritone Mona Ginevra: ILANA DAVIDSON, Soprano Dianora: LUCY FITZ GIBBON, Soprano Piccarda: KATHERINE MAYSEK, Mezzo-soprano Sisto: JOHN KAWA, Tenor BARD FESTIVAL CHORALE JAMES BAGWELL, Director This evening’s concert will run approximately two hours and 20 minutes including one 20-minute intermission. Used by arrangement with European American Music Distributors Company, sole U.S. and Canadian agent for Universal Edition Vienna, publisher and copyright owner. American Symphony Orchestra welcomes the many organizations who participate in our Community Access Program, which provides free and low-cost tickets to underserved groups in New York’s five boroughs. For information on how you can support this program, please call (212) 868-9276. PLEASE SWITCH OFF YOUR CELL PHONES AND OTHER ELECTRONIC DEVICES. FROM THE Music Director The Stolen Smile DVDs or pirated videos. Opera is the by Leon Botstein one medium from the past that resists technological reproduction. A concert This concert performance of Max von version still represents properly the Schillings’ 1915 Mona Lisa is the latest sonority and the multi-dimensional installment of a series of concert perfor- aspect crucial to the operatic experi- mances of rare operas the ASO has pio- ence. -

Christophe Rousset and Les Talens Lyriques Unearth the Impropriety of the Gods in a Staging of Legrenzi’S La Divisione Del Mondo

Christophe Rousset and Les Talens Lyriques unearth the impropriety of the Gods in a staging of Legrenzi’s La Divisione del Mondo 8-16 February 1, 3 March 9 March Strasbourg Mulhouse Colmar 20-27 March Legrenzi La 13, 14 April Nancy Divisione del Mondo Versailles “La Divisione del Mondo shows us a most complicated and modern dysfunctional family - the Roman Gods seem to offer a hilarious mirror of our human misconduct and failures.” - Jetske Mijnssen Christophe Rousset and Les Talens Lyriques tour Giovanni Legrenzi’s rarely-performed La Divisione del Mondo in France from 8 February to 14 April. Directed by Jetske Mijnssen, fifteen performances will be given from Strasbourg to Versailles, via Mulhouse, Colmar, and Nancy, in a co-production with the Opéra national du Rhin and the Opéra national de Lorraine. Seen in its first modern staging in France, the revival of La Divisione del Mondo forms part of Les Talens Lyriques’ season theme, The Temptation of Italy, tracking Italian influences on French writing. Venetian opera had influenced French operatic tradition since its inception, and the only surviving score for La Divisione del Mondo is found in the Bibliothèque nationale de Paris. First performed in a lavish staging with great success at the Venetian Teatro San Salvador in 1675, La Divisione del Mondo depicts the division of the world following the victory of the Olympian gods over the Titan deities: the world inhabited by Madeline Miller’s novel Circe, recently a runaway best-seller in both the New York Times and The Sunday Times. Far from being a banal tale of morals and virtues, instead it unearths dreadful impropriety, with the goddess Venus leading all the other gods (with the exception of Saturn) through a series of moral temptations into debauchery. -

Alberto Miguélez Rouco

Alberto Miguélez Rouco Anquises , young shepherd of Mount Ida Giulia Semenzato, soprano Venus , goddess of love Natalie Pérez, mezzo-soprano Eumene , nymph of Diana Alicia Amo, soprano Diana , goddess of the hunt Eva María Soler Boix, soprano Brújula , Títiro’s fiancée Amalia Montero Neira, soprano Títiro , Anquises’ servant Yannick Debus, baritone Narrator Javier Dotú f Los Elementos Claudio Rado, concertmaster Alberto Miguélez Rouco harpsichord & musical direction Choir Orchestra soprano violin i bassoon Alicia Amo Claudio Rado (concertmaster) Áurea Domínguez Simona Buchwalder Rahel Wittling Vera Hiltbrunner Ismael Normand trumpet Jeanne-Marie Lelièvre (Selenisa) Aliza Vicente Jean-François Madeuf Amalia Montero Neira Julian Zimmermann Natalie Pérez violin ii Cécilia Roumy Lathika Vithanage French horn Giulia Semenzato Natalie Carducci Alexandre Zanetta Eva María Soler Boix Beatriz López Paz Jules Lézy tenor viola timpani Yannick Debus Giorgio Chinnici Oded Geizhals (tracks with trumpets) Sebastián León Nadja Lesaulnier Breno Quinderé timpani, drums and thunder Michael Schwarze violoncello Philip Tarr Thomas Chigioni archlute and baroque guitar double bass Pablo FitzGerald Teodoro Baù theorbo and baroque guitar flute Lorenzo Abate Pablo Gigosos Rico Luis Martínez Pueyo harpsichord Joan Boronat Sanz oboe Olga Marulanda Clara Espinosa Encinas 4 Los Elementos. Orchestra & Choir 5 José de Nebra (1702-1768) Vendado es Amor, no es ciego Zarzuela en dos jornadas. Madrid, 1744 Libretto by José de Cañizares cd 1 [66:13] Jornada primera 01 Obertura 3:32 02 Minués 1:59 03 Cuatro: Al valle, ninfas, al valle (Choir) 0:57 04 Narrator: Damas, caballeros... 0:52 05 Cuatro: Tomad las veredas (Selenisa, Choir) 0:29 06 Narrator: Eumene, una de las ninfas.. -

Bulletin of the John Rylands Library

·· .. THE PRESENT POSITION OF PAPYROLOGY.1 BY B. P. GRENFELL, D.LITT., F.B.A., PROFF.sSOR OF PAPYR OLOGY IN THE UNIVERSITY OF OXFORD. HE conquest of Egypt by Alexander the Great in 332 B.c. T brought the country of the Pharaohs out of its comparative isolation into the main stream of European culture, which through Greece and Rome extends to our own day. Under the Ptolemies the most brilliant of the Hellenistic kingdoms, with Alexandria as the literary and scientific centre of the civilized world, under the Romans the richest and most important province of the Empire, under the earlier Byzantine Emperors foremost in the defence of T rinitarian Christianity and the foundation of Monasticism, Egypt had great in fluence on the history of the West for nearly a thousand years, until with the invasion of the Arabs in 640 the country was again isolated, not to return to the main stream until 1870, when once more, as the Khedive Ismail remarked at the opening of the Suez Canal, Egypt became part of Europe. The Ptolemies made Greek the official language, and under the Romans, who conquered Egypt in 30 B.C., but employed Latin only in the highest official and in military circles, a knowledge of Greek be came general, though ancient Egyptian continued to be spoken down to the third century, when in a Grrecised form it became the Coptic language, which lasted till the sixteenth century. Hence the great majority of papyri from Egypt, written between 300 B.C. and the middle of the seventh century, are in Greek, and though there are many written in demotic and Coptic, and a few in Latin, Hebrew, Syriac, Aramaic, and Pehlevi, papyrology has come to mean practically the study of Greek papyri, including various substitutes for papyrus as writing-material, such as ostraca (bits of broken pottery), wooden or wax tablets, and after the second century vellum. -

The Opéra Royal De Versailles Celebrates Ten Years Since Its

The Opéra Royal de Versailles celebrates ten years since its reopening with a season honouring the artistic excellence of the French Royal Court, and with the launch of a new record label The Opéra Royal (© Thomas Garnier) Celebrating ten years since the reopening of the historic Opéra Royal de Versailles in the Château de Versailles, the 18-19 season presents ten staged baroque operas written before 1753 as well as ten recordings released on its new record label, Château de Versailles Spectacles. 17th and 18th century repertoire is at the heart of the programme at the venue, which has established itself as the only such venue with a predominantly baroque programme, with more than 100 performances of works written before the French Revolution staged over the year. Built under Louis XV as the crowning glory of the French Royal Court’s artistic legacy, today the Opéra Royal de Versailles still occupies its magnificent original home in the Château de Versailles, following a meticulously restoration between 2007 and 2009. The Opéra Royal was inaugurated in 1770 for the marriage of Marie- Antoinette and the future Louis XVI. Today it boasts spectacular authentic The Chapelle Royale of the Château acoustics, maintains lighting that de Versailles imitates candlelight, and retains the old wooden staging mechanisms. Concerts take place throughout the resplendent Château de Versailles, including in the Chapelle Royale, Galerie des Glaces, and Cour de Marbre. 1 This season celebrates the inspirations, artistic excellence, and legacy of the French Royal Court. During his reign, Louis XIV promoted the French idiom through composers such as Couperin, Marais, Charpentier and above all Lully, the founder of French opera. -

Ópera E Gênero : Personagens En Travesti Em Uma Nova Perspectiva

UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA LUIZA HELENA KRAEMER FRANCESCONI ÓPERA E GÊNERO : PERSONAGENS EN TRAVESTI EM UMA NOVA PERSPECTIVA SÃO PAULO 2018 LUIZA HELENA KRAEMER FRANCESCONI ÓPERA E GÊNERO : PERSONAGENS EN TRAVESTI EM UMA NOVA PERSPECTIVA Dissertação apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Música do Instituto de Artes – IA, da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP, como parte dos pré- requisitos para obtenção do título de Mestre em Música. Área de Concentração: Musicologia, Etnomusicologia, Educação Musical Orientador: Prof. Dr. Achille Picchi SÃO PAULO 2018 Ficha catalográfica preparada pelo Serviço de Biblioteca e Documentação do Instituto de Artes da UNESP F815o Francesconi, Luiza Helena Kraemer, 1975- Ópera e gênero : personagens em travesti em uma nova perspectiva / Luiza Helena Kraemer Francesconi. - São Paulo, 2018. 123 f. Orientador: Prof. Dr. Achille Picchi. Dissertação (Mestrado em Música) – Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Instituto de Artes. 1. Performance (Arte). 2. Mulheres na ópera. 3. Teoria queer. I. Achille Picchi. II. Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes. III. Título. CDD 700.103 (Laura Mariane de Andrade - CRB 8/8666) LUIZA HELENA KRAEMER FRANCESCONI ÓPERA E GÊNERO: PERSONAGENS EN TRAVESTI EM UMA NOVA PERSPECTIVA Dissertação aprovada, apresentado à Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” - UNESP, como parte das exigências para a obtenção do título de Mestre em Música. São Paulo, 06 de setembro de 2018. BANCA EXAMINADORA ________________________________________ Prof. Dr. Achille Picchi Orientador - UNESP ________________________________________ Prof. Dr. Paulo M. Kühl Membro 1 - UNICAMP ________________________________________ Prof. Dr. Wladimir Mattos Membro 2 - UNESP Agradeço aos meus pais, pelo carinho, incentivo, revisões e amor. Ao Fabs por toda a paciência e compreensão. -

Giovanni Legrenzi La Divisione Del Mondo

Giovanni Legrenzi La divisione del mondo Freitag 30. August 2019 19:00 Kölner Philharmonie Felix_Cover_Vordruck.indd 2 15.07.19 09:51 Felix_Cover_Vordruck.indd 3-4 15.07.19 09:51 Baroque ... Classique 1 Carlo Allemano TENOR (GIOVE) Stuart Jackson TENOR (NETTUNO) André Morsch BARITON (PLUTONE) Arnaud Richard BARITON (SATURNO) Axelle Fanyo SOPRAN (JUNO) Sophie Junker SOPRAN (VENERE) Jake Arditti COUNTERTENOR (APOLLO) Paul-Antoine Bénos-Djian COUNTERTENOR (MARTE) Soraya Mafi SOPRAN (DIANA) Ada Elodie Tuca SOPRAN (AMore | CuPIDO) Rupert Enticknap COUNTERTENOR (MERCURIO) Alberto Miguélez Rouco COUNTERTENOR (DISCORDIA) Les Talens Lyriques Christophe Rousset DIRIGENT Freitag 30. August 2019 19:00 Pause gegen 20:40 Ende gegen 22:00 Gefördert durch das Kuratorium KölnMusik e. V. Felix_Cover_Vordruck.indd 3-4 15.07.19 09:51 Eva Kleinitz war ein Begriff in der Welt der Oper Am 30. Mai 2019 verstarb Eva Kleinitz. Sie war viele Jahre eine treibende Kraft bei den Bregenzer Festspielen. Nach Stationen als Betriebsdirektorin der Oper La Monnaie in Brüssel und Direktorin der Stuttgarter Staatsoper wurde sie 2017 Intendantin der Opéra national du Rhin in Straßburg, wo sie eine fulminante Programmierung durchsetzen konnte. Ihr herausragendes Gespür, begabte Sängerinnen und Sänger zu entdecken und diese dann zu fördern, ermöglichte es ihr, großartige Rollendebüts zu initiieren. Eine Fähigkeit, für die sie weithin geschätzt wurde. Überhaupt standen die Künst lerinnen und Künstler immer im Mittelpunkt ihrer Arbeit als Intendantin. Eva Kleinitz hatte eine geradezu enzyklopädische Repertoire kenntnis und sie scheute sich nicht, völlig unbekannte, seit Jahrhunderten nicht aufgeführte Werke wieder auf die Bühne zu bringen, und das mit großem Erfolg. 2 Giovanni Legrenzis La divisione del mondo war eines der Werke, die sie an der Operá national du Rhin in Straßburg programmiert hat, wo sie Christophe Rousset als musika lischen Partner an ihrer Seite wusste. -

Download (2810Kb)

University of Warwick institutional repository: http://go.warwick.ac.uk/wrap A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick http://go.warwick.ac.uk/wrap/69994 This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. Dramatic Figures in the Venetian Republic: Performance, Patronage, and Puppets by Melanie Zefferino Submitted in part fulfilment for the Degree of Doctor of Philosophy in the History of Art at the University of Warwick September 2014 This dissertation may be photocopied CONTENTS Acknowledgements i Abstract iii List of Tables iv List of Illustrations v Introduction 1 Definitions and Taxonomy 2 Scope of the Research, and Historical and Critical Approaches 4 Methodology, Literature Review, and Sources 7 Dissertation Structure 16 PART 1 – HIERATIC FIGURES AND EARLY INVENTIONS 19 I Dramatic Figures of the Middle Ages 20 The Influence from French Culture 22 Venice’s Porta da Mar: a Gate for Liturgical and Feast-day Drama 25 ‘Animated’ Sculptures for the Passio, Depositio, and Entombment of Christ 37 Marys, Marione, and Marionettes 49 II Puppets, Automata, and Theatres of the World 61 The Momarie 62 Puppetry and the Commedia dell’Arte 68 Ephemeral Theatres on the Ground and on Water 77 III Theatrical Feasts and Figures: from the Catajo Palace to Villa Contarini 84 Il Solimano, 1634 85 -

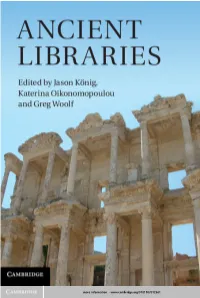

Ancient Libraries

more information - www.cambridge.org/9781107012561 Ancient Libraries The circulation of books was the motor of classical civilisation. But books were both expensive and rare, and so libraries – private and public, royal and civic – played key roles in articulating intellectual life. This collection, written by an international team of scholars, presents a fundamental reassessment of how ancient libraries came into being, how they were organised and how they were used. Drawing on papy- rology and archaeology, and on accounts written by those who read and wrote in them, it presents new research on reading cultures, on book collecting and on the origins of monumental library buildings. Many of the traditional stories told about ancient libraries are chal- lenged. Few were really enormous, none was designed as a research centre and occasional conflagrations do not explain the loss of most ancient texts. But the central place of libraries in Greco-Roman culture emerges more clearly than ever. jason konig¨ is Senior Lecturer in Greek at the University of St Andrews. He works broadly on the Greek literature and culture of the Roman Empire. He is author of Athletics and Literature in the Roman Empire (2005) and Saints and Symposiasts: The Literature of Food and the Symposium in Greco-Roman and Early Christian Culture (2012), and editor, jointly with Tim Whitmarsh, of Ordering Knowledge in the Roman Empire (2007). katerina oikonomopoulou is a postdoctoral research fellow for the programme ‘Medicine of the Mind, Philosophy of the Body – Discourses of Health and Well-Being in the Ancient World’ at the Humboldt-Universitat¨ zu Berlin.