Peter Madsens Valhalla: Studien Zur Rezeption Altwest

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

INFORMATION to USERS the Quality of This Reproduction Is

INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMZ films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter &ce, while others nuy be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the qualityof the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the origina!, b^inning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overiaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. Photographs included in the original manuscript have been reproduced xerographically in this copy. Higher quality 6” x 9” black and white photographic prints are available for any photographs or illustrations appearing in this copy for an additional charge. Contact UMI directly to order. UMI A Bell ft Howdl Infbnnatioa Company 300 North Zeeb Road. Ann Aitor MI 4SI06-I346 USA 313/761-4700 «00/321-0600 THE PRICE OF DREAMS: A HISTORY OF ADVERTISING IN FRANCE. 1927-1968 DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University by Clark Eric H ultquist, B.A., M.A. -

Gorinski2018.Pdf

This thesis has been submitted in fulfilment of the requirements for a postgraduate degree (e.g. PhD, MPhil, DClinPsychol) at the University of Edinburgh. Please note the following terms and conditions of use: This work is protected by copyright and other intellectual property rights, which are retained by the thesis author, unless otherwise stated. A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the author. The content must not be changed in any way or sold commercially in any format or medium without the formal permission of the author. When referring to this work, full bibliographic details including the author, title, awarding institution and date of the thesis must be given. Automatic Movie Analysis and Summarisation Philip John Gorinski I V N E R U S E I T H Y T O H F G E R D I N B U Doctor of Philosophy Institute for Language, Cognition and Computation School of Informatics University of Edinburgh 2017 Abstract Automatic movie analysis is the task of employing Machine Learning methods to the field of screenplays, movie scripts, and motion pictures to facilitate or enable vari- ous tasks throughout the entirety of a movie’s life-cycle. From helping with making informed decisions about a new movie script with respect to aspects such as its origi- nality, similarity to other movies, or even commercial viability, all the way to offering consumers new and interesting ways of viewing the final movie, many stages in the life-cycle of a movie stand to benefit from Machine Learning techniques that promise to reduce human effort, time, or both. -

Walpole Public Library DVD List A

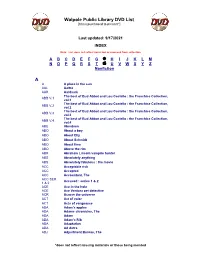

Walpole Public Library DVD List [Items purchased to present*] Last updated: 9/17/2021 INDEX Note: List does not reflect items lost or removed from collection A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Nonfiction A A A place in the sun AAL Aaltra AAR Aardvark The best of Bud Abbot and Lou Costello : the Franchise Collection, ABB V.1 vol.1 The best of Bud Abbot and Lou Costello : the Franchise Collection, ABB V.2 vol.2 The best of Bud Abbot and Lou Costello : the Franchise Collection, ABB V.3 vol.3 The best of Bud Abbot and Lou Costello : the Franchise Collection, ABB V.4 vol.4 ABE Aberdeen ABO About a boy ABO About Elly ABO About Schmidt ABO About time ABO Above the rim ABR Abraham Lincoln vampire hunter ABS Absolutely anything ABS Absolutely fabulous : the movie ACC Acceptable risk ACC Accepted ACC Accountant, The ACC SER. Accused : series 1 & 2 1 & 2 ACE Ace in the hole ACE Ace Ventura pet detective ACR Across the universe ACT Act of valor ACT Acts of vengeance ADA Adam's apples ADA Adams chronicles, The ADA Adam ADA Adam’s Rib ADA Adaptation ADA Ad Astra ADJ Adjustment Bureau, The *does not reflect missing materials or those being mended Walpole Public Library DVD List [Items purchased to present*] ADM Admission ADO Adopt a highway ADR Adrift ADU Adult world ADV Adventure of Sherlock Holmes’ smarter brother, The ADV The adventures of Baron Munchausen ADV Adverse AEO Aeon Flux AFF SEAS.1 Affair, The : season 1 AFF SEAS.2 Affair, The : season 2 AFF SEAS.3 Affair, The : season 3 AFF SEAS.4 Affair, The : season 4 AFF SEAS.5 Affair, -

MONTY PYTHON at 50 , a Month-Long Season Celebra

Tuesday 16 July 2019, London. The BFI today announces full details of IT’S… MONTY PYTHON AT 50, a month-long season celebrating Monty Python – their roots, influences and subsequent work both as a group, and as individuals. The season, which takes place from 1 September – 1 October at BFI Southbank, forms part of the 50th anniversary celebrations of the beloved comedy group, whose seminal series Monty Python’s Flying Circus first aired on 5th October 1969. The season will include all the Monty Python feature films; oddities and unseen curios from the depths of the BFI National Archive and from Michael Palin’s personal collection of super 8mm films; back-to-back screenings of the entire series of Monty Python’s Flying Circus in a unique big-screen outing; and screenings of post-Python TV (Fawlty Towers, Out of the Trees, Ripping Yarns) and films (Jabberwocky, A Fish Called Wanda, Time Bandits, Wind in the Willows and more). There will also be rare screenings of pre-Python shows At Last the 1948 Show and Do Not Adjust Your Set, both of which will be released on BFI DVD on Monday 16 September, and a free exhibition of Python-related material from the BFI National Archive and The Monty Python Archive, and a Python takeover in the BFI Shop. Reflecting on the legacy and approaching celebrations, the Pythons commented: “Python has survived because we live in an increasingly Pythonesque world. Extreme silliness seems more relevant now than it ever was.” IT’S… MONTY PYTHON AT 50 programmers Justin Johnson and Dick Fiddy said: “We are delighted to share what is undoubtedly one of the most absurd seasons ever presented by the BFI, but even more delighted that it has been put together with help from the Pythons themselves and marked with their golden stamp of silliness. -

Absolutely Anything

Bill & Ben Productions Ltd 20 Great Chapel Street, London W1F 8FW Phone: +44 20 7734 4933 E-Mail: [email protected] WHAT WOULD YOU DO IF YOU COULD DO... ABSOLUTELY ANYTHING Bill & Ben Productions Ltd January 2012 Absolutely Anything Absolutely Anything Written and Directed By Terry Jones A new £10.5m feature film scheduled for production in 2012 Starring Terry Jones John Cleese Michael Palin Terry Gilliam Eric Idle AND Guest Starring RoBin Williams (as Dennis the Dog) 2 Bill & Ben Productions Ltd January 2012 Absolutely Anything Overview Chaos ensues when hapless teacher Neil Clarke is given God-like power for ten days. Little does he know that the planet is Being tested By a council of supremely odd ‘world destroying’ aliens and his actions will determine the fate of planet Earth. Will Neil and his dog Dennis Become the unlikely saviours of mankind? What would you do if you could do Absolutely Anything? Synopsis Earth is in trouBle and only one man (and his dog) can save us! When the Court of the Inter-Galactic Council of Superior Species decides to destroy the planet, the people of Earth are given one last chance to prove they are exceptional beings in order to survive. The power to do absolutely anything is given, unknowingly, to frustrated teacher and aspiring writer Neil Clarke; the test Being whether he uses his new-found power for good or evil. BumBling his way through life with his loyal companion, Dennis the dog, Neil spends his days ignoring his class, avoiding the head teacher and lusting after his neighBour Catherine. -

Pdf, 183.24 KB

00:00:00 Jesse Host Hey, Bullseye listeners. It is Jesse. So, we got the unfortunate Thorn news, this week, that Terry Jones passed away. Obviously, like any other self-respecting comedy nerd, I grew up obsessed with Monty Python and I also grew up obsessed with a book that Terry Jones wrote, called Fairy Tales—which is beautiful and still in print. And so, for that reason, when I had the opportunity to interview Terry Jones, I was genuinely… terrified. [Laughs.] Like, I—when people ask me, sometimes, if I’m nervous about doing interviews, I say, “No,” and I—that’s generally true. Like, unless I haven’t had the time I’d like to prepare or something like that. I generally feel fine about my interviews, you know. People are people, and so forth. But I vividly remember being in my apartment in Koreatown, where I—from which I recorded this interview—and looking at my finger as I was dialing the phone and realizing that it was actually, literally shaking. [Laughs.] Anyway, this conversation was one of the things that convinced me that I needn’t be nervous about interviews, because Terry Jones was such a brilliant and hilarious, but ultimately lovely and kind man, as well. It was so nice of him to do this interview on my show, when very few people listened to my show. And it is one of the greatest highlights of my career. So, in memory of a great artist and a kind man, my conversation from almost 14 years ago—2006. -

To Download Conference Program

ACMI & THE AUSTRALIAN RESEARCH COUNCIL PRESENT 6–8 December 9am–7pm Join 50 leading experts as they unmask the critical thinking behind superheroes from comics to film, TV and videogames #acmisuperheroes While at the Superheroes Beyond Welcome to the conference come and experiencE... Conference! Superheroes are transmedia, transcultural, and transhistorical icons, and yet discussions of these a VR experience at Screen Worlds at ACMI caped crusaders often fixate on familiar examples. This conference will go beyond out-dated definitions of superheroes. Over the next three days we will unmask international examples, WE’VE BEEN WAITING FOR YOU! SuperHeroes: Realities Collide examine superheroes beyond the comic book page, identify historical antecedents, consider real is a trip to an alternative comic dimension in room-scale Virtual world examples of superheroism, and explore heroes whose secret identities are not cisgender men. Reality. The City of Melbourne needs you to create your own unique character, choose powers and abilities to transform into a This conference is part of the larger Superheroes & Me Linkage research project funded by the superhero who will protect us from a dangerous comic contagion. Australian Research Council. Partners in this project included Swinburne University of Technology, Melbourne University, National University of Singapore, and our industry partner ACMI. While at Created in a unique collaboration between Swinburne University of ACMI please make sure to visit some of the other project outcomes including the newly curated Technology, celebrated technology artist Stuart Campbell aka Cleverman: The Exhibition, which goes behind the scenes of the ground-breaking Australian superhero SUTU and award-wining VR studio VISITOR. -

Oct-Dec Press Listings

ANTHOLOGY FILM ARCHIVES OCTOBER – DECEMBER PRESS LISTINGS OCTOBER 2013 PRESS LISTINGS MIX NYC PRESENTS: Tommy Goetz A BRIDE FOR BRENDA 1969, 62 min, 35mm MIX NYC, the producer of the NY Queer Experimental Film Festival, presents a special screening of sexploitation oddity A BRIDE FOR BRENDA, a lesbian-themed grindhouse cheapie set against the now-tantalizing backdrop of late-60s Manhattan. Shot in Central Park, Times Square, the Village, and elsewhere, A BRIDE FOR BRENDA narrates (quite literally – the story is told via female-voiced omniscient narration rather than dialogue) the experiences of NYC-neophyte Brenda as she moves into an apartment with Millie and Jane. These apparently unremarkable roommates soon prove themselves to be flesh-hungry lesbians, spying on Brenda as she undresses, attempting to seduce her, and making her forget all about her paramour Nick (and his partners in masculinity). As the narrator intones, “Once a young girl has been loved by a lesbian, it’s difficult to feel satisfaction from a man again.” –Thurs, Oct 3 at 7:30. TAYLOR MEAD MEMORIAL SCREENING Who didn’t love Taylor Mead? Irrepressible and irreverent, made of silly putty yet always sharp- witted, he was an underground icon in the Lower East Side and around the world. While THE FLOWER THIEF put him on the map, and Andy Warhol lifted him to Superstardom, Taylor truly made his mark in the incredibly vast array of films and videos he made with notables and nobodies alike. A poster child of the beat era, Mead was a scene-stealer who was equally vibrant on screen, on stage, or in a café reading his hilarious, aphoristic poetry. -

Re-Embroidering the Bayeux Tapestry in Film and Media: the Flip Side of History in Opening and End Title Sequences

Exemplaria Medieval, Early Modern, Theory ISSN: 1041-2573 (Print) 1753-3074 (Online) Journal homepage: https://www.tandfonline.com/loi/yexm20 Re-embroidering the Bayeux Tapestry in Film and Media: The Flip Side of History in Opening and End Title Sequences Richard Burt To cite this article: Richard Burt (2007) Re-embroidering the Bayeux Tapestry in Film and Media: The Flip Side of History in Opening and End Title Sequences, Exemplaria, 19:2, 327-350, DOI: 10.1179/175330707X212895 To link to this article: https://doi.org/10.1179/175330707X212895 Published online: 18 Jul 2013. Submit your article to this journal Article views: 148 View related articles Full Terms & Conditions of access and use can be found at https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=yexm20 EXEMPLARIA, VOL. 19, NO. 2, SUMMER 2007, 327 – 350 Re-embroidering the Bayeux Tapestry in Film and Media: The Flip Side of History in Opening and End Title Sequences RICHARD BURT University of Florida This essay explores homologies between the Tapestry and cinema, focusing on the opening title sequences of several fi lms that cite the Bayeux Tapestry, including The Vikings; Robin Hood, Prince of Thieves; Bedknobs and Broomsticks; Blackadder; and La Chanson de Roland. The cinematic adaptation of a medieval artifact such as the Bayeux Tapestry suggests that history, whether located in the archive, museum, or movie medievalism, always has a more or less obscure and parodic fl ip side, and that history, written or cinematic, tells a narrative disturbed by uncanny hauntings -

Annex 1 Benin

ANNEX 1 BENIN Benin WT/TPR/S/236/BEN Page 73 CONTENTS Page I. ECONOMIC ENVIRONMENT 77 (1) MAIN FEATURES 77 (2) RECENT ECONOMIC TRENDS 79 (3) TRENDS IN TRADE AND INVESTMENT 82 (i) Trade in goods and services 82 (ii) Foreign direct investment 82 (4) OUTLOOK 83 II. TRADE AND INVESTMENT REGIMES 86 (1) EXECUTIVE, LEGISLATURE AND JUDICIARY 86 (2) TRADE POLICY FRAMEWORK 88 (i) Institutional framework 88 (ii) Broad outlines of trade policy 89 (3) CONSULTATION BETWEEN THE GOVERNMENT AND THE PRIVATE SECTOR 89 (4) INVESTMENT REGIME 90 (i) Legislation 90 (ii) Institutional framework 92 (iii) Settlement of investment-related disputes 93 (5) INDUSTRIAL FREE ZONE REGIME 93 III. TRADE POLICIES AND PRACTICES BY MEASURE 95 (1) INTRODUCTION 95 (2) MEASURES DIRECTLY AFFECTING IMPORTS 96 (i) Registration 96 (ii) Customs procedures 96 (iii) Preshipment inspection and customs valuation 97 (iv) Rules of origin 98 (v) Customs levies 99 (vi) Prohibitions, quantitative restrictions and licensing 103 (vii) Standards, technical regulations and accreditation procedures 105 (viii) Sanitary and phytosanitary measures 106 (ix) Packaging, marking and labelling requirements 108 (x) Contingency measures 109 (xi) Other measures 109 (3) MEASURES DIRECTLY AFFECTING EXPORTS 109 (i) Registration and customs procedures 109 (ii) Goods in transit 110 (iii) Export prohibitions and controls 111 (iv) Export subsidies and promotion 111 (4) MEASURES AFFECTING PRODUCTION AND TRADE 112 (i) Incentives 112 (ii) Competition and price control regime 112 (iii) State trading, State-owned enterprises and privatization 113 (iv) Government procurement 115 (v) Protection of intellectual property rights 116 WT/TPR/S/236/BEN Trade Policy Review Page 74 Page IV. -

The Zero Theorem

The Zero Theorem Production Notes For further information http://www.facebook.com/Terry.Gilliam http://www.terrygilliamweb.com http://www.smart.co.uk/dreams Production Notes by Phil Stubbs The Zero Theorem Production Notes SYNOPSIS Set in a future London, THE ZERO THEOREM stars double Academy Award® winner Christoph Waltz as Qohen Leth, an eccentric and reclusive computer genius plagued with existential angst. He lives in isolation in a burnt-out chapel, waiting for a phone call which he is convinced will provide him with answers he has long sought. Qohen works on a mysterious project, delegated to him by Management (Matt Damon), aimed at discovering the purpose of existence - or the lack thereof - once and for all. But his solitary existence is disturbed by visits from the flirtatious Bainsley (Mélanie Thierry), and Bob (Lucas Hedges), Management’s wunderkind son. Yet it is only once he experiences the power of love and desire that he is able to understand his very reason for being. VOLTAGE PICTURES presents an ASIA & EUROPE / ZANUCK INDEPENDENT production in association with ZEPHYR FILMS, MEDIAPRO PICTURES LE PACTE and WILD SIDE FILMS THE ZERO THEOREM CHRISTOPH WALTZ DAVID THEWLIS MELANIE THIERRY LUCAS HEDGES a TERRY GILLIAM film 2 The Zero Theorem Production Notes DIRECTOR’S STATEMENT When I made BRAZIL in 1984, I was trying to paint a picture of the world I thought we were living in then. THE ZERO THEOREM is a glimpse of the world I think we are living in now. Pat Rushin’s script intrigued me with the many pertinent questions raised in his funny, philosophic and touching tale. -

Fantask-Katalog Bøger.Pdf 428Kb

Fantask Bogkatalog · 10-01-2020 1 Abercrombie, Joe 5. Mostly Harmless, kr. 80,00 Age of Madness, The (TPB) Roman. Science Fiction. 1. Little Hatred, A, kr. 195,00 Hitchhiker's Guide to the Galaxy (TPB) Roman. Fantasy. Ultimate Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, The, kr. First Law (TPB) 200,00 Roman. Science Fiction. Best Served Cold, kr. 130,00 Roman. Fantasy. Adams, Guy Heroes, The, kr. 130,00 Heaven's Gate Roman. Fantasy. 2. Once Upon a Time in Hell, kr. 80,00 Red Country, kr. 130,00 Roman. Science Fiction. Roman. Fantasy. 3. For a Few Souls More, kr. 80,00 Sharp Ends, kr. 120,00 Roman. Science Fiction. Novellesamling. Fantasy. Adams, John Joseph (Ed.) 2. Before They Are Hanged, kr. 130,00 Uden serie Roman. Fantasy. Cosmic Powers: A Saga Anthology of Far-Away 3. Last Argument of Kings, kr. 130,00 Galaxies (TPB), kr. 180,00 Roman. Fantasy. Novellesamling. Science Fiction. Antologi. Shattered Sea (TPB) Operation Arcana, kr. 90,00 1. Half a King, kr. 120,00 Novellesamling. Fantasy. Antologi. Roman. Fantasy. Adeyemi, Tomi 2. Half the World, kr. 120,00 Legacy of Orïsha (TPB) Roman. Fantasy. 1. Children of Blood and Bone, kr. 105,00 3. Half a War, kr. 120,00 Roman. Fantasy. Roman. Fantasy. 2. Children of Virtue and Vengeance, kr. 105,00 Abraham, Daniel Roman. Fantasy. Dagger and the Coin, The (TPB) Adornetto, Alexandra 1. Dragon's Path, The, kr. 120,00 Ghost House Saga, The (TPB) Roman. Fantasy. 1. Ghost House, kr. 130,00 2. King's Blood, The, kr.