Thèse Ipomoea Tricolor

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Medicinal Practices of Sacred Natural Sites: a Socio-Religious Approach for Successful Implementation of Primary

Medicinal practices of sacred natural sites: a socio-religious approach for successful implementation of primary healthcare services Rajasri Ray and Avik Ray Review Correspondence Abstract Rajasri Ray*, Avik Ray Centre for studies in Ethnobiology, Biodiversity and Background: Sacred groves are model systems that Sustainability (CEiBa), Malda - 732103, West have the potential to contribute to rural healthcare Bengal, India owing to their medicinal floral diversity and strong social acceptance. *Corresponding Author: Rajasri Ray; [email protected] Methods: We examined this idea employing ethnomedicinal plants and their application Ethnobotany Research & Applications documented from sacred groves across India. A total 20:34 (2020) of 65 published documents were shortlisted for the Key words: AYUSH; Ethnomedicine; Medicinal plant; preparation of database and statistical analysis. Sacred grove; Spatial fidelity; Tropical diseases Standard ethnobotanical indices and mapping were used to capture the current trend. Background Results: A total of 1247 species from 152 families Human-nature interaction has been long entwined in has been documented for use against eighteen the history of humanity. Apart from deriving natural categories of diseases common in tropical and sub- resources, humans have a deep rooted tradition of tropical landscapes. Though the reported species venerating nature which is extensively observed are clustered around a few widely distributed across continents (Verschuuren 2010). The tradition families, 71% of them are uniquely represented from has attracted attention of researchers and policy- any single biogeographic region. The use of multiple makers for its impact on local ecological and socio- species in treating an ailment, high use value of the economic dynamics. Ethnomedicine that emanated popular plants, and cross-community similarity in from this tradition, deals health issues with nature- disease treatment reflects rich community wisdom to derived resources. -

Enabling the Market: Incentives for Biodiversity in the Rangelands

Enabling the Market: Incentives for Biodiversity in the Rangelands: Report to the Australian Government Department of the Environment and Water Resources by the Desert Knowledge Cooperative Research Centre Anita Smyth Anthea Coggan Famiza Yunus Russell Gorddard Stuart Whitten Jocelyn Davies Nic Gambold Jo Maloney Rodney Edwards Rob Brandle Mike Fleming John Read June 2007 Copyright and Disclaimers © Commonwealth of Australia 2007 Information contained in this publication may be copied or reproduced for study, research, information or educational purposes, subject to inclusion of an acknowledgment of the source. The views and opinions expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect those of the Australian Government or the Minister for the Environment and Water Resources. While reasonable efforts have been made to ensure that the contents of this publication are factually correct, the Australian Government does not accept responsibility for the accuracy or completeness of the contents, and shall not be liable for any loss or damage that may be occasioned directly or indirectly through the use of, or reliance on, the contents of this publication. Contributing author information Anita Smyth: CSIRO Sustainable Ecosystems Anthea Coggan: CSIRO Sustainable Ecosystems Famiza Yunus: CSIRO Sustainable Ecosystems Russell Gorddard: CSIRO Sustainable Ecosystems Stuart Whitten: CSIRO Sustainable Ecosystems Jocelyn Davies: CSIRO Sustainable Ecosystems Nic Gambold: Central Land Council Jo Maloney Rodney Edwards: Ngaanyatjarra Council Rob Brandle: South Austalia Department for Environment and Heritage Mike Fleming: South Australia Department of Water, Land and Biodiversity Conservation John Read: BHP Billiton Desert Knowledge CRC Report Number 18 Information contained in this publication may be copied or reproduced for study, research, information or educational purposes, subject to inclusion of an acknowledgement of the source. -

Niiwalarra Islands and Lesueur Island

Niiwalarra Islands (Sir Graham Moore Islands) National Park and Lesueur Island Nature Reserve Joint management plan 2019 Management plan 93 Conservation and Parks Commission Department of Biodiversity, Conservation and Attractions Department of Biodiversity, Conservation and Attractions Parks and Wildlife Service 17 Dick Perry Avenue Technology Park, Western Precinct KENSINGTON WA 6151 Phone (08) 9219 9000 Fax (08) 9334 0498 dbca.wa.gov.au © State of Western Australia 2019 December 2019 ISBN 978-1-925978-03-2 (print) ISBN 978-1-921703-94-2 (online) WARNING: This plan may show photographs of, and refer to quotations from people who have passed away. This work is copyright. All traditional and cultural knowledge in this joint management plan is the cultural and intellectual property of Kwini Traditional Owners and is published with the consent of Balanggarra Aboriginal Corporation on their behalf. Written consent from Balanggarra Aboriginal Corporation must be obtained for use or reproduction of any such materials. Any unauthorised dealing may be in breach of the Copyright Act 1968 (Cth). All other non-traditional and cultural content in this joint management plan may be downloaded, displayed, printed and reproduced in unaltered form for personal use, non-commercial use or use within your organisation. Apart from any use as permitted under the Copyright Act 1968, all other rights are reserved. Requests and enquiries concerning reproduction and rights should be addressed to the Department of Biodiversity, Conservation and Attractions. NB: The spelling of some of the words for country, and species of plants and animals in language are different in various documents. This is primarily due to the fact that establishing a formal and consistent ‘sounds for spelling’ system for a language that did not have a written form takes time to develop and refine. -

Southern Gulf, Queensland

Biodiversity Summary for NRM Regions Species List What is the summary for and where does it come from? This list has been produced by the Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities (SEWPC) for the Natural Resource Management Spatial Information System. The list was produced using the AustralianAustralian Natural Natural Heritage Heritage Assessment Assessment Tool Tool (ANHAT), which analyses data from a range of plant and animal surveys and collections from across Australia to automatically generate a report for each NRM region. Data sources (Appendix 2) include national and state herbaria, museums, state governments, CSIRO, Birds Australia and a range of surveys conducted by or for DEWHA. For each family of plant and animal covered by ANHAT (Appendix 1), this document gives the number of species in the country and how many of them are found in the region. It also identifies species listed as Vulnerable, Critically Endangered, Endangered or Conservation Dependent under the EPBC Act. A biodiversity summary for this region is also available. For more information please see: www.environment.gov.au/heritage/anhat/index.html Limitations • ANHAT currently contains information on the distribution of over 30,000 Australian taxa. This includes all mammals, birds, reptiles, frogs and fish, 137 families of vascular plants (over 15,000 species) and a range of invertebrate groups. Groups notnot yet yet covered covered in inANHAT ANHAT are notnot included included in in the the list. list. • The data used come from authoritative sources, but they are not perfect. All species names have been confirmed as valid species names, but it is not possible to confirm all species locations. -

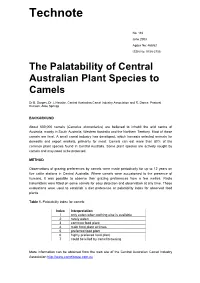

Palatability of Plants to Camels (DBIRD NT)

Technote No. 116 June 2003 Agdex No: 468/62 ISSN No: 0158-2755 The Palatability of Central Australian Plant Species to Camels Dr B. Dorges, Dr J. Heucke, Central Australian Camel Industry Association and R. Dance, Pastoral Division, Alice Springs BACKGROUND About 600,000 camels (Camelus dromedarius) are believed to inhabit the arid centre of Australia, mainly in South Australia, Western Australia and the Northern Territory. Most of these camels are feral. A small camel industry has developed, which harvests selected animals for domestic and export markets, primarily for meat. Camels can eat more than 80% of the common plant species found in Central Australia. Some plant species are actively sought by camels and may need to be protected. METHOD Observations of grazing preferences by camels were made periodically for up to 12 years on five cattle stations in Central Australia. Where camels were accustomed to the presence of humans, it was possible to observe their grazing preferences from a few metres. Radio transmitters were fitted on some camels for easy detection and observation at any time. These evaluations were used to establish a diet preference or palatability index for observed food plants. Table 1. Palatability index for camels Index Interpretation 1 only eaten when nothing else is available 2 rarely eaten 3 common food plant 4 main food plant at times 5 preferred food plant 6 highly preferred food plant 7 could be killed by camel browsing More information can be obtained from the web site of the Central Australian Camel Industry Association http://www.camelsaust.com.au 2 RESULTS Table 2. -

Journalofthreatenedtaxa

OPEN ACCESS The Journal of Threatened Taxa fs dedfcated to bufldfng evfdence for conservafon globally by publfshfng peer-revfewed arfcles onlfne every month at a reasonably rapfd rate at www.threatenedtaxa.org . All arfcles publfshed fn JoTT are regfstered under Creafve Commons Atrfbufon 4.0 Internafonal Lfcense unless otherwfse menfoned. JoTT allows unrestrfcted use of arfcles fn any medfum, reproducfon, and dfstrfbufon by provfdfng adequate credft to the authors and the source of publfcafon. Journal of Threatened Taxa Bufldfng evfdence for conservafon globally www.threatenedtaxa.org ISSN 0974-7907 (Onlfne) | ISSN 0974-7893 (Prfnt) Artfcle Florfstfc dfversfty of Bhfmashankar Wfldlffe Sanctuary, northern Western Ghats, Maharashtra, Indfa Savfta Sanjaykumar Rahangdale & Sanjaykumar Ramlal Rahangdale 26 August 2017 | Vol. 9| No. 8 | Pp. 10493–10527 10.11609/jot. 3074 .9. 8. 10493-10527 For Focus, Scope, Afms, Polfcfes and Gufdelfnes vfsft htp://threatenedtaxa.org/About_JoTT For Arfcle Submfssfon Gufdelfnes vfsft htp://threatenedtaxa.org/Submfssfon_Gufdelfnes For Polfcfes agafnst Scfenffc Mfsconduct vfsft htp://threatenedtaxa.org/JoTT_Polfcy_agafnst_Scfenffc_Mfsconduct For reprfnts contact <[email protected]> Publfsher/Host Partner Threatened Taxa Journal of Threatened Taxa | www.threatenedtaxa.org | 26 August 2017 | 9(8): 10493–10527 Article Floristic diversity of Bhimashankar Wildlife Sanctuary, northern Western Ghats, Maharashtra, India Savita Sanjaykumar Rahangdale 1 & Sanjaykumar Ramlal Rahangdale2 ISSN 0974-7907 (Online) ISSN 0974-7893 (Print) 1 Department of Botany, B.J. Arts, Commerce & Science College, Ale, Pune District, Maharashtra 412411, India 2 Department of Botany, A.W. Arts, Science & Commerce College, Otur, Pune District, Maharashtra 412409, India OPEN ACCESS 1 [email protected], 2 [email protected] (corresponding author) Abstract: Bhimashankar Wildlife Sanctuary (BWS) is located on the crestline of the northern Western Ghats in Pune and Thane districts in Maharashtra State. -

Plant Genetic Resources for Food and Agriculture: Second National Report - Australia

Plant genetic resources for food and agriculture: second national report - Australia Peter Stoutjesdijk Research by the Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences Technical Report 13.11 December 2013 Plant genetic resources for food and agriculture: second national report – Australia © Commonwealth of Australia Ownership of intellectual property rights Unless otherwise noted, copyright (and any other intellectual property rights, if any) in this publication is owned by the Commonwealth of Australia (referred to as the Commonwealth). Creative Commons licence All material in this publication is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Australia Licence, save for content supplied by third parties, logos and the Commonwealth Coat of Arms. Creative Commons Attribution 3.0 Australia Licence is a standard form licence agreement that allows you to copy, distribute, transmit and adapt this publication provided you attribute the work. A summary of the licence terms is available from creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/deed.en. The full licence terms are available from creativecommons.org/licenses/by/3.0/au/legalcode. This publication (and any material sourced from it) should be attributed as: Stoutjesdijk, P 2013, Plant genetic resources for food and agriculture: second national report-Australia, Technical Report 13.11. Canberra, December. CC BY 3.0. Cataloguing data Stoutjesdijk, P 2013, Plant genetic resources for food and agriculture: second national report – Australia, ABARES, Technical Report 13.11, Canberra, December. ISSN: 189-3128 ISBN: 978-1-74323-167-8 ABARES project:43026 Internet Plant genetic resources for food and agriculture: second national report – Australia is available at: daff.gov.au/abares/publications. -

Rangelands, Western Australia

Biodiversity Summary for NRM Regions Species List What is the summary for and where does it come from? This list has been produced by the Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communities (SEWPC) for the Natural Resource Management Spatial Information System. The list was produced using the AustralianAustralian Natural Natural Heritage Heritage Assessment Assessment Tool Tool (ANHAT), which analyses data from a range of plant and animal surveys and collections from across Australia to automatically generate a report for each NRM region. Data sources (Appendix 2) include national and state herbaria, museums, state governments, CSIRO, Birds Australia and a range of surveys conducted by or for DEWHA. For each family of plant and animal covered by ANHAT (Appendix 1), this document gives the number of species in the country and how many of them are found in the region. It also identifies species listed as Vulnerable, Critically Endangered, Endangered or Conservation Dependent under the EPBC Act. A biodiversity summary for this region is also available. For more information please see: www.environment.gov.au/heritage/anhat/index.html Limitations • ANHAT currently contains information on the distribution of over 30,000 Australian taxa. This includes all mammals, birds, reptiles, frogs and fish, 137 families of vascular plants (over 15,000 species) and a range of invertebrate groups. Groups notnot yet yet covered covered in inANHAT ANHAT are notnot included included in in the the list. list. • The data used come from authoritative sources, but they are not perfect. All species names have been confirmed as valid species names, but it is not possible to confirm all species locations. -

Sociobiology 67(4): 593-598 (December, 2020) DOI: 10.13102/Sociobiology.V67i4.5023

Sociobiology 67(4): 593-598 (December, 2020) DOI: 10.13102/sociobiology.v67i4.5023 Sociobiology An international journal on social insects SHORT NOTE Non-Apis bee diversity in an experimental pollinator garden in Bengaluru – a Silicon Valley of India TM Shivalingaswamy, U Amala, A Gupta, A Raghavendra Division of Germplasm Conservation and Utilization, ICAR-National Bureau of Agricultural Insect Resources, Bengaluru, Karnataka, India Article History Abstract Pollinators are important providers of ecosystem services through Edited by plant and crop pollination. However, pollinator population/colony Evandro Nascimento Silva, UEFS, Brazil Received 24 February 2020 decline has raised concern for their conservation in farm lands as Initial acceptance 15 October 2020 well as in urban areas. Given the need for conservation of these Final acceptance 26 October 2020 pollinators, we developed a pollinator garden at Yelahanka Campus Publication date 28 December 2020 of ICAR-National Bureau of Agricultural Insect Resources in an area of one acre by planting over 50 plant species. Thirty-nine species of Keywords bees were documented from the flora of the pollinator garden. Out Bees, Conservation, In-situ, Non-Apis bees, Pollinator garden, Pollen, Shelter. of the thirty-nine species of bees, nineteen species of bees belong to non-Apis families viz., Megachilidae and Halictidae. Apart from Corresponding author foraging on the flowers, the solitary bees like Megachile sp. were Udayakumar Amala found nesting in the stems, fallen dried flowers in the pollinator https://orcid.org/0000-0002-2394-259X garden. The bees were found year-round foraging upon the flora in Scientist (Entomology), Division of Germplasm Conservation and Utilization, ICAR-National the pollinator garden. -

Checklist of the Vascular Plants of San Diego County 5Th Edition

cHeckliSt of tHe vaScUlaR PlaNtS of SaN DieGo coUNty 5th edition Pinus torreyana subsp. torreyana Downingia concolor var. brevior Thermopsis californica var. semota Pogogyne abramsii Hulsea californica Cylindropuntia fosbergii Dudleya brevifolia Chorizanthe orcuttiana Astragalus deanei by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson San Diego Natural History Museum and San Diego State University examples of checklist taxa: SPecieS SPecieS iNfRaSPecieS iNfRaSPecieS NaMe aUtHoR RaNk & NaMe aUtHoR Eriodictyon trichocalyx A. Heller var. lanatum (Brand) Jepson {SD 135251} [E. t. subsp. l. (Brand) Munz] Hairy yerba Santa SyNoNyM SyMBol foR NoN-NATIVE, NATURaliZeD PlaNt *Erodium cicutarium (L.) Aiton {SD 122398} red-Stem Filaree/StorkSbill HeRBaRiUM SPeciMeN coMMoN DocUMeNTATION NaMe SyMBol foR PlaNt Not liSteD iN THE JEPSON MANUAL †Rhus aromatica Aiton var. simplicifolia (Greene) Conquist {SD 118139} Single-leaF SkunkbruSH SyMBol foR StRict eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §§Dudleya brevifolia (Moran) Moran {SD 130030} SHort-leaF dudleya [D. blochmaniae (Eastw.) Moran subsp. brevifolia Moran] 1B.1 S1.1 G2t1 ce SyMBol foR NeaR eNDeMic TO SaN DieGo coUNty §Nolina interrata Gentry {SD 79876} deHeSa nolina 1B.1 S2 G2 ce eNviRoNMeNTAL liStiNG SyMBol foR MiSiDeNtifieD PlaNt, Not occURRiNG iN coUNty (Note: this symbol used in appendix 1 only.) ?Cirsium brevistylum Cronq. indian tHiStle i checklist of the vascular plants of san Diego county 5th edition by Jon p. rebman and Michael g. simpson san Diego natural history Museum and san Diego state university publication of: san Diego natural history Museum san Diego, california ii Copyright © 2014 by Jon P. Rebman and Michael G. Simpson Fifth edition 2014. isBn 0-918969-08-5 Copyright © 2006 by Jon P. -

Aboriginal Plant Use and Technology

Aboriginal Plant use and Technology Stone eel and fish traps Technology Definition: The application of knowledge and an experience to create products and ways of meeting societies needs through the use of resources for particular purposes. The application of knowledge to create technologies is an integral part of the heritage and future of Australia. It is also essential to sustainable development. In traditional Aboriginal societies science and technology were used to manage the environment for the benefit of all people. A great variety of tools, weapons and utensils were used to gather plants for food, fibres and medicine as well as to hunt animals for food and clothing. In the manufacture of these tools and weapons rocks such as obsidian and quartz were attached to wood to create excellent cutting edges. These rocks in fact produce a cleaner, smoother cutting surface than steel. To attach the stones resins were used. The basic pattern of Aboriginal life was similar throughout Australia: small groups of people moved with the seasons over a particular territory. Their knowledge of seasonal changes in the environment and the ecology of plants and animals was very important in the search for food. All people used a similar range of equipment which included: • netting and trapping equipment • digging sticks • cutting and chopping tools • hunting and fighting equipment eg spears, boomerangs • equipment to prepare food e.g. grinding stones • containers eg bowls (coolamons) AUSTRALIAN NATIONAL BOTANIC GARDENS EDUCATION SERVICES, 2000 Some of these were only used in certain parts of Australia e.g. the returnable boomerang was unknown to Aborigines in the north and centre of Australia. -

Purnululu National Park

World Heritage Scanned Nomination File Name: 1094.pdf UNESCO Region: ASIA AND THE PACIFIC __________________________________________________________________________________________________ SITE NAME: Purnululu National Park DATE OF INSCRIPTION: 5th July 2003 STATE PARTY: AUSTRALIA CRITERIA: N (i)(iii) DECISION OF THE WORLD HERITAGE COMMITTEE: Excerpt from the Report of the 27th Session of the World Heritage Committee Criterion (i): Earth’s history and geological features The claim to outstanding universal geological value is made for the Bungle Bungle Range. The Bungle Bungles are, by far, the most outstanding example of cone karst in sandstones anywhere in the world and owe their existence and uniqueness to several interacting geological, biological, erosional and climatic phenomena. The sandstone karst of PNP is of great scientific importance in demonstrating so clearly the process of cone karst formation on sandstone - a phenomenon recognised by geomorphologists only over the past 25 years and still incompletely understood, despite recently renewed interest and research. The Bungle Bungle Ranges of PNP also display to an exceptional degree evidence of geomorphic processes of dissolution, weathering and erosion in the evolution of landforms under a savannah climatic regime within an ancient, stable sedimentary landscape. IUCN considers that the nominated site meets this criterion. Criterion (iii): Superlative natural phenomena or natural beauty and aesthetic importance Although PNP has been widely known in Australia only during the past 20 years and it remains relatively inaccessible, it has become recognised internationally for its exceptional natural beauty. The prime scenic attraction is the extraordinary array of banded, beehive-shaped cone towers comprising the Bungle Bungle Range. These have become emblematic of the park and are internationally renowned among Australia’s natural attractions.